漫谈汉陶明器

曹建强

汉陶明器是汉代用于陪葬的陶土制品,于此所言背景,可稍稍回顾一下陶土制品的前史,而明器,在那时只不过是日常用品或仪式用物而已,或为典礼,或为生活,或为装饰,并未专意用于陪葬,大致到了秦汉,陶土制品才正式用于明器一途。

汉陶明器的产生背景

在陶器发明前,先民们的谷物或其他食物烹制采用的是“石烹法”,即在石上燔谷,通过烙炕而食之。还有一种石烹法是用水煮,容器为竹木或皮革,将谷物或肉食加水充填于其中,再投入燃炽的石块,待水沸食熟而止。今在边远地区少数民族的调查材料中有此记载。陶器发明以后,前人的生活便进入了一个崭新的境界。臻至夏商二代,就烹饪技法而言,已经达到了一个相当高的水平,《礼记·内则》记有“珍用八物”,言述其操作过程已颇为复杂了。管窥一斑,可知这一时期的物质文明因陶器的大量生产和广泛使用而大大进步。然而,我们今天所能见到的殷周时代的墓葬出土文物,为什么是青铜器多而陶器少呢?这大概与贵族制度有关,重礼器而轻俗器,且青铜贵重,自有其尊严的象征性质,也与墓主人的身份相符。但是,这并不表明贵族阶层就不使用陶器了,恰恰相反,在日常生活中他们还是以使用陶器为主的,可能陶器制品的质量会高一点儿,如白陶以及高档的原始瓷器,这是一般平民所不具备的。

生产力的发展,催促着世俗社会的逐渐成熟。春秋战国时期,旧有体制瓦解,新生力量形成,“都市化与商业化孕育了前所未见的新富人,他们以财富取得社会地位,也因此而能从旧日上层文化的基础上,发展另一文化”。如田氏代齐,是用了经济的手段来培植自己的政治势力。从齐地考古资料来看,挖掘出的青铜礼器至晚期越来越少,而日用器皿日益增多,其器形与纹饰也越来越多装饰性与趣味性了。“这一趋势,可以视作文化的世俗性色彩代替了礼仪性(格调),也可以说是由神圣性走向庸(常)俗性的时代风尚。”虽然齐地又出现了“人殉”,可以当作东夷人旧有习俗的反弹,不妨以特殊现象对待之。

秦灭六国,一统天下,中国开启了“定于一”(孟子语)的时代。始皇殁,遂以陶制兵马俑布阵陵寝,其工艺之精湛,其铺排之酣畅,其气势之恢宏,可谓震烁千古,中外未有能夺之者也!同时,秦俑入葬这一形式,也为汉陶明器的发展开辟了道路。秦祚短命,汉承前制,经过了四代的休养生息,至武帝才得以真正的安定,随之陶制明器的应用普遍化了。此中原因,可能有几层。从现象上看,当时瓷器的生产与使用已崭露头角,它更为美观与实用,只是制作成本高于陶器,且大型物件如缸、瓮者,仍是陶器便当,因此不能全然取而代之。说到用于明器,陶器更加廉价易得,故而承载起陪葬的功能乃顺理成章。

在此之后,恐怕还有社会的原因。其时社会结构已然大变,原有的贵族体制已被颠覆,平民生活方式成为了时代主流。刘邦起于布衣,该集团成员大多出身草野,其进阶升迁全凭军功,于是先秦的那一套世袭制度灰飞烟灭。加之汉初经济凋敝,百废待兴,统治者不能不推阐黄老思想,崇尚无为,这就为百姓的生存提供了自由的空间,于是他们的生产和生活热情便空前高涨起来。说到葬礼,乃人生大事,入葬明器的多少与厚薄,关乎一家一族的命运是否兴旺发达,此已不独为权势者所擅,于此可知平民的地位也确实提高了。这样一来,陶制明器的覆盖面更大了。

在社会因素背后,似乎还有文化心理上的原因。至武帝时,王朝以土德代替了水德,整个上层的心理倾向是重浑朴,喜黄色,其时代风气是“以浑朴引浑朴”(牟宗三语),此正好与下层唏嘘同调,用现在的话说叫做“接地气”。而以泥土作为材质的陶器,正可以作为这一风格的符号并寄寓其象征,从而凸显自然与人天然的亲近感。如果如此,谁人又能说汉陶明器的普遍应用,没有开辟一个既移风易俗又相对安康的社会局面呢?而汉陶明器与两汉厚葬的关系是否牵涉到奢靡之风,可另论。

总之,汉陶折射出了其时代的风貌与气息,厚重、朴茂、大气,它犹如一有机生命,柔韧而好抟捏,结实又耐长久,且力量充沛,生机不滞,这难道不是汉祚的写照吗?前后四百年,实乃人类史上的一大奇迹。就其文明程度而言,确已高出西方不少了。许倬云先生说:“秦汉人民的生活,以其平日的活动及生活水平而言,在同时代的人类社会中,颇称优裕。这种生活方式,也确立了后两千年的基本形式。”

汉陶明器的时代表征

汉陶明器以其种类、组合及器型的一致性,体现出以小农经济为本的、农舍手工业及市场趋向的经济体系逐渐形成,此与武帝时的“重农抑商”的政策有关。同时,这种一致性也反映了当时交通网络即道路的初步整饬,各地的联系与依赖强化了。许倬云先生说:“从此以后,这一经济形态常存于中国地区,经济体系的整合,也加强了文化秩序的内向聚合。”这“文化秩序的内向聚合”,其标志性的事件,就是“罢黜百家,独尊儒术”的政治思想方针的出台。

汉陶明器的大量性与多样性,显示出两汉经济的繁荣气象。虽然到武帝时,因土地兼并,已有两极分化的趋势,但这并不折损生产力发展的水平。董仲舒所说的那种“民得买卖,富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的现象,是由土地可以自由买卖的政策所致,此乃土地流转的必然现象,任何朝代概莫能外。这是问题的一方面,另一方面是庄园经济发展起来了。我们从繁多的各类明器上可以看到当时社会生活的蓬勃场景,虽然,至东汉晚期这种经济发展出畸形的豪强势力,但是,我们不妨也把它看作是文化的堡垒,因为“诗、书、礼、乐”这些东西,是难以由“无立锥之地”的“贫者”来担负的,这是人生的“理实”,非单纯的“斗争论”所能分析与评断。这些汉陶明器,作为一时代之“迹”,必有其“所以迹”者,即价值与意义者,也就是说,必有其有形之物的牝牡骊黄之外者。我们要注意到这一现象,汉末魏晋多杰出人物,而这些人物又多出于豪门望族,在他们之中,无论是功业煊赫的英雄,还是文采风流的名士,皆是天性披露而尽才尽气的。那么,汉代人物的风貌似可以用陶土来比喻:天然,简易,朴厚,灵动,包容性大,综合力强。

明器,备于葬礼。汉陶明器的发展,标示着葬礼制度已然有了深刻的变化,即“礼”也属民间了,亦可以说,就仪式而言,上层与下层已非霄壤之别。通说汉代风行厚葬,至少以陶器多少而论是不能说明问题的,恐怕还是指其他材质的下葬物,如棺木“必欲江南襦梓,豫章椴楠”等,费时靡工,不厌其烦,试欲闹出偌大的动静,总之是要讲排场,求风光。另外,省时可算殡葬制度的一大改革,人们可把更多的时间用于正途,甚可说“简葬”了。《礼记·王制》有曰:“天子七日而殡,七月而葬。”汉文帝崇尚节俭,实行短丧,“以日易月”,自死及葬只用七日。他还下诏云:“已下,服大红十五日,小红十四日,纤七日,释服。”(《汉书·孝文本纪》)其日计三十有六,代表三年共三十六个月。这一短丧之令在西汉贯彻下来了。

当然也有例外,武帝时博士公孙弘,“后母死,服丧三年”。这说明丧制的掌握还是有弹性的,因人而异,士大夫循守古礼,也符合身份。其实,“服丧三年”,只为25个月,跨度3年,其作用还不全在尽孝,而在于独自反省。在守孝期间禁止一切娱乐活动,要过非常朴素的日子,并重新规划以后的工作与生活,这是君子修养的重要环节,一个人一生当中有两次这样的阶段。以前的社会民风淳朴,且生活节奏较慢,守孝三年,不算很长,这“朴素的日子”与殡葬的“省时”,正与明器的多多益善形成了鲜明的对比,其实,这是短长与多少的缺失与补偿,而在人们的心理上却获得了一种低昂相等的平衡。这种心理经验,我们今人也有同感,因为它反映着直接的现实,正如心理学家荣格所说的:“一切直接经验都是心理经验,因而直接的现实只能是心理的现实。”

这么说来,汉陶明器便包涵了彼时人们“心理经验”的气息。此“心理经验”,表现为一个过程,两个维度。一个过程,其出发处是“孝”,属“情感心”;其归宿处是“礼”,属“思维心”。前者表纵向轴,后者表横向轴,人生原不离这两个维度。“孝”期待家与族的绵延,“礼”希望人与人的共存,一时一空,古代精神就是这样充满了宇宙。这里有一个问题稍稍分辨,即“礼”“思维心”对“孝”“情感心”而言是后起附加的,如果没有前者作为依据,就会走形、偏失,使哀悼离乎情理,变为闹剧。太平天国思想家洪仁玕曾批评这种乱象,他说:“更可怪者,为人之子,以在生父母为可有可无之亲,而死后骨骸,视为求富求贵之具。”此等嘴脸,于今在社会上亦数数见之。

汉陶明器种类齐备,如有动物类、人佣类、生活类、生产类、建筑类,可谓生活之“大全”。这就为井然有序的阴间生活创造了条件,或许这甚为汉人所亲切,因为他们尊“土德”,所以“鬼即为归(土)”的观念深入人心。彼时佛教虽刚进入中土,但人们的头脑中还没有什么“涅槃”“天堂”“地狱”之类的幻景,有的只是“与天地合其德,与鬼神合其吉凶”的愿望。因此,这“厚葬”的风气就不能简单地以封建迷信对待之,在它背后是有心理原因的,这心理原因又(也可能是间接的)透射出一条至高原则——“善生”。中国文化是“生”的精神,不是“死”的说教。因为,“死”是必然,不必喋喋絮叨。孔子曰“未知生,焉知死”,这并不是教人不知死,只管生,而是暗许“生死一体”,此岸与彼岸、阳间与阴间本不隔,一代一代的人以自己的“情感心”贯而通之,这正是类概念“永生”原则的最好说明。

“永生”原则当然是“善生”,而“善生”也意味着“善死”,因为“生死一体”,前人因“通乎昼夜之道而知”。不过,汉人的“善死”意识比较直观、外化,其态度乃是“厚葬”,其心理动能是倾力而为,因为他们认为此“事体”太大。我们应注意到汉人皆受“天人感应”观念的影响,思辨未精,观念浑沦,因此只能停留在审美层面,不能有惊世骇俗、思想深邃的作品流传千古。相比较而言,汉人的“永生”观念还是居于不高的“长生”层次上的。也可以说,在遥远的东方,其精神的运会还在绕弯的半途,一个由外转内的文化生命的运动尚未到来,它必须再经过七、八百年的歧出并弘扬与吸收,至乎宋明,才能“归其自己,而为大合”。

汉陶明器的鉴赏品评

如果我们粗分,可以把汉陶明器划作三类:生活(含生产、建筑类),动物,人物。大致可概括为:前者造型细致,中者风格浑朴,后者气韵生动。

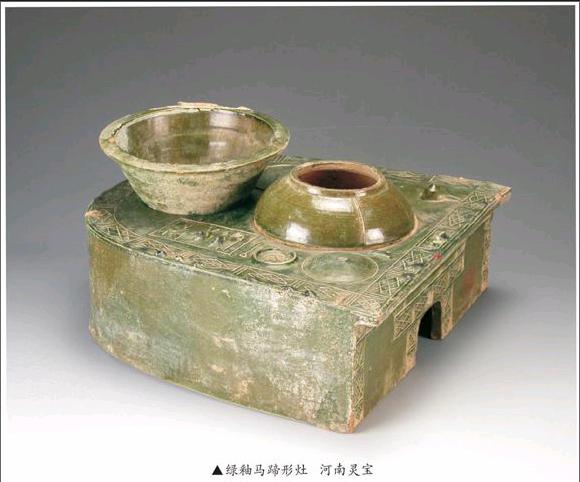

秦汉时期的陶制明器,仅建筑一项,其式样之齐全,构造之细致,前所未见,这些模型,无论是梁架结构、门窗格式、斗拱比例,还是诸多样式如悬山式、歇山式、硬山式、四阿式、攒尖式、五脊重檐殿式,皆刻画到位,布局得当。其他如与生活有关的井、灶、灯、奁、博山炉、温炉、炙炉等,交通工具牛车、马车及船舶等,一应俱全,可见汉人对生活的热爱与依恋。

汉陶明器动物种类之全,在中国古代雕塑史上也是不多见的。各地不仅出土了大量的马、牛、羊、犬、猪、鸭、鹅等常见的家畜家禽,而且还有虎、狮、龟、松鼠、青蛙、熊、猴、龙、獐、狐狸等大大小小的动物。在四川成都羊子山汉墓出土的高达1.5米的驾车陶马,敦厚神骏,勃勃蓄势,可以代表那一时期的艺术成就。河南辉县百泉区东汉墓中出土的陶犬,姿态各异,其中有昂首正立、两耳伏后者,它筋肉紧绷,矫健有力,作迈步欲趋状;亦有竖耳翘尾、四足平齐者,它闭口不吠,伫立屏听,若有所持,栩栩如生,机捷宛然。还有狡黠的小狐,低伸探头,缩足拱背,两耳前竖,作窥视状,那跳脱闪跃、动静倏忽的身姿,仿佛就在当下的那一刻。自西汉中叶以后,猪舍也被纳入其中,在济源轵城泗涧沟曾发掘的三座西汉晚期砖室墓,出土有郭沫若先生所称的“陶都树”等一批重要文物,其中M8出土的红陶猪圈保存比较完整。猪圈系泥制红陶,平面为长方形,四面有低矮的围墙,圈内有猪一大两小,母猪侧躺为哺乳状,二猪仔正在吮吸奶汁,其状活灵活现,其姿憨态可掬,充满了温馨。

汉陶明器中的人物造型是陶塑之集粹。人物最能生出气象,体现“神韵”,如说马有“神韵”,那也是因人所爱而不免被拟人化了。人物百般,又有所分,如文官俑、武官俑、士兵俑、农人俑和杂耍俑、舞伎俑、说唱俑等,在他们身上,皆体现出“气韵生动”的审美要旨。如西汉阳陵的裸体陶俑,虽未着衣,亦可能有阵武之意,因为男丁聚集,多为出征,这是一批男子汉的英俊形象,其身材匀称合度,肌肉饱满有力,五官适中,表情细腻,面部有显刚毅者,有显恬适者,有显冷峻者,有显勇武者,出神入化,生机盎然。又如咸阳杨家湾出土的彩绘指挥俑,头系葛巾,身披战袍,外着黑色甲衣,足蹬半胫筒靴,豪健雄张,气势迫人。

最有可说者,便是四川成都出土的说唱俑,其塑模者的手法达到了很高的境界,真所谓“技进乃艺”。此俑两肩上耸,眉飞色舞,双目微闭,口稍右斜,舌亦吐卷于嘴角之上,其左臂抱鼓,右手握棒,左足蜷曲,右脚前伸,作步履蹒跚之状。这种刻画刹那的夸张性的造型,起到了“此处无声胜有声”的效果,也就是说,以“形”的震动留住了“声”的回响,大有符契于汉傅毅之《舞赋》云:“论其诗不如听其声,听其声不如察其形。”因之,此中的“声”“形”就被赋予了“共时性”与“历时性”的内涵,所谓“共时性”,是说当时的听书者或屏神静气或开怀大笑的场景可感;所谓“历时性”,是说今天的鉴赏者或寄思遥想或莞尔会心的氛围可现。这就是人与人、前人与今人与来人的“共鸣”,也就是说,所有人的心理经验不异,此乃为“美”的真理的普遍性。

于此涉及两个问题:一属空间,即造型技法本身;一属时间,即鉴赏的“同时性”。前者举说唱俑例,其造型比例夸张,但不能以解剖学的标准所绳之,也就是说有凸出亦有省略,其效果反而更佳了,这是因为,在手法上有意“不足”,在艺术上却为“有余”,譬如画美人儿,大写意的风姿绰约总比工笔画的处处精到来得“传神”。“同时性”包括“共时性”与“历时性”,也可以叫做“无时性”(伽达默尔语)。即任何一个时代的鉴赏者都可以与之“共鸣”,这就是作品的价值与意义,“它存在于自身变迁的各方面,这所有的方面都属于它,都是与它同时的”,这其中的意思有:不仅那个手段高明的陶工,而且我们,即所有的鉴赏者“也都是以同时性为本质的”,此“同时性”也可以表述为“是与每一个现在同时的”。于是,汉陶明器的“形容”(作品)与“目的”(鉴赏)得到了高度的统一。这统一性的标志就是“气韵生动”。

我们依次谈到了建筑明器的“气势不凡”“繁华不尽”,动物明器的“敦厚神骏”“勃勃蓄势”“栩栩如生”“机捷宛然”“跳脱闪跃”“动静倏忽”“活灵活现”“憨态可掬”,人物明器的“出神入化”“生机盎然”“豪健雄张”“气势迫人”“以形留声”“气韵生动”。其实,此上皆以“气韵”二字结穴。“气韵生动”,为南齐谢赫《古画品录》所倡,为六法之首,其余“骨法用笔”“应神象形”“随类赋彩”“经营位置”“传移模写”,皆属技术层,实者;“气韵生动”则属意境层,虚者。而审美与鉴赏,正是把捉这种“言外意”“话外音”“味外味”之境界的。大哲海德格尔把它叫做“作品性”(即作品的美学价值,其愈高则生命力就愈久长,而作品本身为“对象性”,技法手段为“工具性”)。“气”“韵”联属,“气”主“韵”宾,主之者便是“力”,说“气韵”,也是力的流行与节奏,英人白尼斯(Baynes)译“气”为“力”,乃是深解个中“三味”的。又说“三味”者,“味”“味中味”“味外味”。“味外味”就是这“气韵”,或说“神韵”“风神”“风致”“风度”。如言“徐娘半老,风韵犹存”,是说其生姿不尽;又说花草长得精神,此人显得精神,皆是指生命力或鲜健(阳刚)或优美(阴柔)。这就是汉人理解的“精神”,此于审美甚为贴切,此于知解不免囫囵,也可以说,此于鉴赏为有余,此于思辨为有缺。

这么说来,汉代的艺术成就高于它的思想成就了?此话要看如何理解。如果单从品鉴上着眼,未尝不可,因为这些工匠的鉴赏能力和塑模技法,实不亚于现在的所谓雕塑家们,都是运用触识即手指和见识即眼目的能手,都具有至灵妙的知觉性,故而使静者动,又使动者静,“化死为活,凝定暂时者为永恒”。如何理解他们呢?大概我们要忽略其作为自身生计的考量,应该从其实践的活动之中,去感受他们对于生活的热爱,对于人(各色人等)的尊重,对于天的谦卑。而这动机,皆出自“情感心”——这是所有艺术创作的源泉。