仙霞古道:沟通浙闽的古商道

罗德胤

提要:位于中国东南部的仙霞古道是跨越仙霞山脉而沟通浙江钱塘江流域与福建闽江流域的陆路连接线,具有显著的交通和经济意义。沿着仙霞古道发展起来的建筑、村落和集镇.也形成一条极富特色的经济带。本文从地理历史,交通、军事、经济贸易和文化等多个角度,对仙霞古道经济带兴起的原因和过程进行综合考察。

关键词:仙霞古道;地理;交通,经贸;军事;文化

仙霞古道是跨越仙霞山脉而沟通浙江钱塘江流域与福建闽江流域的陆路连接线。它位于我国东南部的中心地带,全长有120余公里。

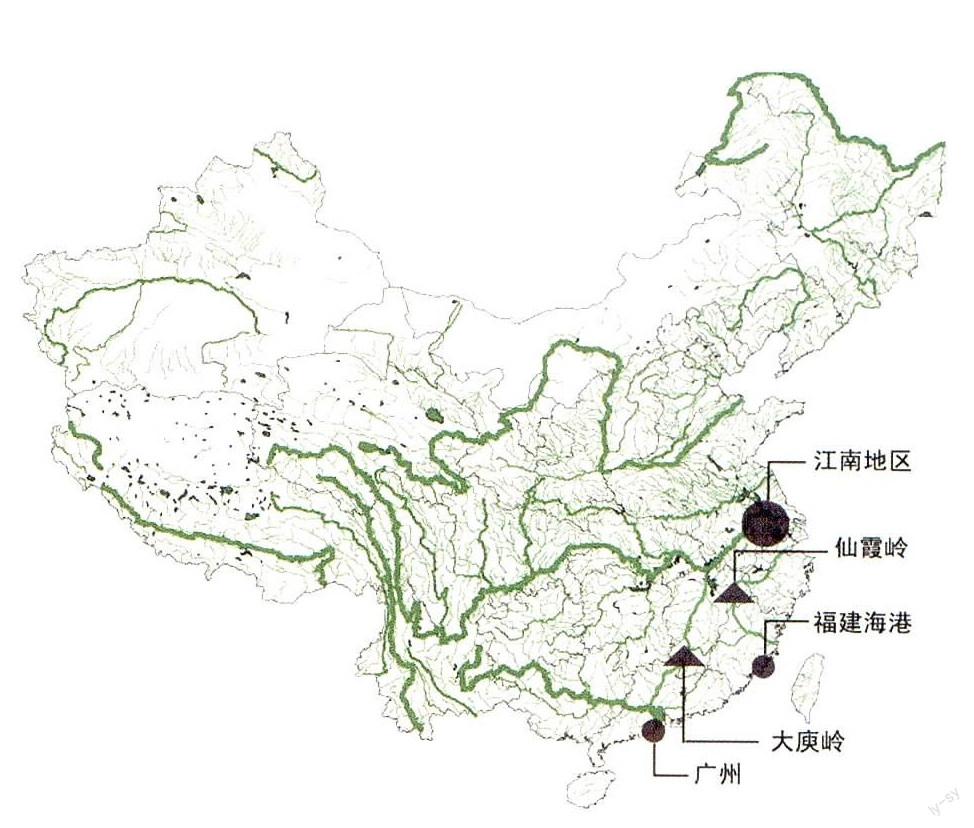

以江苏南部、安徽东南部、江西东部以及浙江、福建两省构成的东南部,是我国历史上经济最发达、文化亦最昌盛的地域。其中,环绕太湖的江南,堪称这一地域经济发展的“龙头”。福建沿海诸港,则历来是我国最重要的对外贸易中心之一。在此背景下,沟通浙闽两省的仙霞古道,无疑有着显著的交通和经济意义。沿着仙霞古道发展起来的建筑、村落和集镇,也形成一条极富特色的经济带。

浙闽之盛

“闽、浙之盛,自唐而始”。唐朝至南宋的几百年间,全国的经济中心逐步转移至江南地区,东南一带的文化也渐趋发达。南宋王朝建立后,首都迁至临安,大批士族随之南下,更使江,浙、闽、赣成为人文荟萃之地。正如朱熹所说:“靖康之难,中原涂炭;衣冠人物,萃于东南”。孔子第四十八代孙孔端友,也是在此时避难至浙江西部的衢州,开创了孔门南宗。

偏安一隅的南宋,尽管其辖地较小,只包括秦岭一淮河以南和川黔桂(含)以东的地域,但赵氏王朝对东南一带,却是苦心经营,使其成为当时经济与文化均首屈一指的地区。南宋朝廷对待手工业和商品经济,延续了北宋时的大胆和开放。江南丝织业和陶瓷业的发达,与政府的鼓励并支持密切相关。从《西湖繁胜录》、《武林旧事》等书籍的描述中,我们更不难了解到当时杭州城市的繁荣之况。

南宋朝廷还继续拓展海上贸易事业。北宋前期已在广州、杭州和明州(今宁波)分别设立市舶司(代表政府负责对海外贸易事务),北宋中后期又增设密州(今山东诸城)和泉州两处市舶司。至南宋,泉州已成为与广州并列的大港。和广州相比,泉州与首都临安的距离大大缩短,它极大地促进了“海上丝绸之路”的繁盛,也推动了东南地区的商品经济发展。

元朝在吞并南宋时,已较少采用“屠城”的残酷手段。比起华北地区,东南一带在政权更替过程中遭受的灾难相对较轻,经济发展的势头得以延续。元朝更以“超级大国”的形象,大力发展“海上丝绸之路”,使泉州成为当时世界最大海港之一。这不仅使泉州所在的福建受益,也使浙江大受裨益,因为丝绸作为最重要的出口物资,是以浙江与江苏所产的质量最好,数量最多。

明清时期,江南和东南地区河川地的排淤灌溉系统已趋于完善,随着玉米、番薯、土豆、花生等旱地高产作物的普及,丘陵山地亦得到更大程度开发,人口大幅增长。杭嘉湖平原和宁绍地区的富庶,早已海内闻名。钱塘江流域在这一“龙头”的带动下,经济水平得以整体提高。

此时朝廷采取的海禁政策,虽严重损害了海外贸易,并刺激海盗孳生,但其实施过程也并非铁板一块,除了某些时段受极端保守观念影响而“片板不得下海”,和清前期为压制台湾郑氏而将海界内迁之外,在人多数时候都有一定弹性。福建沿海地区因距离京师遥远,又受群山阻隔,较少受中央王朝控制,民间的对外贸易始终较为活跃。明朝末年,郑成功之父郑芝龙正是以海盗起家,后受朝廷招抚,以垄断闽海贸易成为一方霸主。

明清时期的文化中心也是在江南和东南一带。江苏、浙江、江西和福建四省,不但在科举上名列前茅,还是高官、大儒、诗人、画家及各种专业人才诞生的摇篮。浙江余姚人王阳明的“心学”,对整个明代社会都产生了重要影响。

近来有学者对中国古代战争的地理分布进行了研究,发现自宋代以后的战争,总体上是南多北少,其中明代的战争集中在东南沿海和北方长城沿线,清代的战争则以长江中下游最多,其次是陆上边疆和海上边境。明清时期东南一带战事频仍,一方面是因为随着世界航海业的发展,海洋不再是严重的交通障碍(相比于沙漠戈壁,反是易于通行的桥梁),东南沿海遂成暴露在列强坚船利炮下的宽广门户;另一方面,正是由于其经济发展水平较高,才成为兵家必争之地。

地理和交通

浙闽两地的经济发展水平较高,又有着相当程度的互补性,但浙闽之间的交通却一直受高山隔阻。在古代,相比于人、畜、车等交通运输工具,舟船在载重量和费用上都有着明显优势,因此水路交通的作用往往比陆路重要。在山地较多而江河水网密布的东南地区,水运的作用就更为明显。钱塘江水系和闽江水系曾分别是浙江和福建境内的交通命脉,而在沟通这两大水系的旱路中,距离最短、同时也是最重要之一的,就是跨越仙霞岭山脉的仙霞古道。

号称“浙江群山之祖”的仙霞岭山脉,“绵延于浙闽赣边境,磅礴于(浙江)江山、遂昌、龙泉、衢县与福建浦城、江西广丰等县县界上,东南接括苍山,西南接武夷山,系钱塘江与瓯江、闽江的分水岭”。仙霞岭的主峰位于浙江省江山县南部,海拔高度为1413米。清朝诗人袁枚形容仙霞诸峰:“千盘鸟难度,万岭欲藏天”。行人登上这飞鸟难度的崎岖山道,便能够“独步青云最上梯,八闽如井眼中低”。

仙霞古道虽然山路艰险,但相对于东面其他山道而言,仍属较短且方便的,这是由浙闽两省的山川格局所决定。浙江地势由西南向东北倾斜,其境内多山,素有“七山一水二分田”之说。位于东南沿海的福建,地势呈西北高、东南低,境内山地比浙江更多,有“八山一水一分田”之称。江南的人员物资,可从杭州出发,往西南方向溯钱塘江而上,穿过天目山,又先后经富春江、兰江和衢江,到衢州。之后,分常山港和江山港两条线,常山港一线往西,可通往江西省。江山港一支往南偏西,进入江山西北部的河谷平坂地,在到达江山的清湖码头时,转为陆路,以人力跨越仙霞诸岭,在福建浦城下南浦溪,经闽江水系,可达福州与泉州等地。“越水闽山道路遥”,仙霞古道实是沟通钱塘江和闽江这两大水系的最近路线。

仙霞古道的南北两端,分别位于江山县和福建浦城县境内,其具体路程则有不同说法。最狭义的说法,是仅指仙霞岭这一座山岭上长约10公里的山道,如雍正版《浙江通志》所描述:“(仙霞岭路)为级高三百六十,为曲二十有六,长亘二十里,重崖峭擘。因山成堑”。另一种说法,是指沟通仙霞岭山脉南北麓的崎岖山道,其长度约70公里,北起江山峡口,南至浦城渔梁,中间须跨越窑岭、仙霞岭、茶岭、小竿岭、大竿岭(亦称枫岭,浙闽分界处)和梨岭(亦称五显岭)共6座山岭。这六座山岭,合称“仙霞六岭”。第三种说法,是指北起江山城关镇(市治)、南至浦城南浦镇(县城)的路段,总长度为126公里,包括“仙霞六岭”上的山路。实际上,对于古时来往于浙江和福建之间的人员物资而言,江山城关镇以南7.5公里的清湖码头和浦城县城南浦镇的南浦溪码头,才是真正意义的起点和终点,因为,在这两处码头,他们可乘船分别下钱塘江水系和闽江水系,而在两处码头之间总长约120公里的早路,就必须依靠人力(步行、轿夫或挑夫)或畜力(马、驴)。

仙霞古道的开通据说要归功于唐末的黄巢,他于乾符五年(878年)率领起义军穿越仙霞岭,到达福建建州(今建瓯)。至南宋,位于东南地区中心地带的仙霞岭,距离首都临安只七百里之遥,仙霞岭道作为沟通浙闽的最近路线,重要性也大为提高。也许正因为此,清朝康熙和雍正版的《浙江通志》,均未提黄巢而只记载南宋的史浩:“自宋史浩伐山通道,累石百盘,据巅为关”,“史浩帅闽,甃以石路”。至今仙霞岭最北面的关门前,还立有一块南宋残碑,上书“福建路建宁府都运判口详侍郎姚铨口口资口砌此路”,就是记录史浩铺石路之事的。它说明,南宋官宦士人往返于仙霞岭已颇为频繁。

史浩赴福州任职是在南宋乾道八年(1172年),三年之后的淳熙二年(1175年),浙东理学家吕祖谦为朱熹和陆氏兄弟举办的“鹅湖之会”,地点在仙霞岭西面约两百里的信州鹅湖寺(在今江西铅山)。会前,吕祖谦从婺州出发,经衢州、江山和仙霞岭,“磴道屈折数里”,去福建尤溪与朱熹见面。吕祖谦在《入闽录》明确提到“东折人仙霞路”,说明那时的仙霞岭路已经成为一条相当重要的交通线路。

明代时,仙霞岭路已是沟通福建和京师的官路之一。根据明末徽州人黄汴编纂的《天下水陆路程》,从浙江衢州到福州的驿路有两条:

第一条取道浙江常山、江西铅山和福建崇安。“衢州府西安县上杭埠驿……西八十里广济驿,常山县;路三十五里草平驿,江浙界,今革;三十五里怀玉驿,玉山县;九十里广信府上饶县葛阳马驿;八十里鹅湖驿;六十里车盘驿,并属铅山县;四十里至大安驿,三十里崇安县长平水驿。”总计450里,其中旱路370里,水路80里。

第二条取道浙江衢州府的江山县和福建浦城县。“七杭埠,水,九十里江山县;十五里清湖;路,十五里石门街,十五里江郎山;十里峡口渡;十里观音阁;t五里保安桥;十里仙霞岭,巡司;十里杨姑岭;十里龙溪口;十里下溪口;十里南楼,闽浙界;十五里大竿岭;十里五显庙;五里梨园岭(即梨岭);十里渔梁街;十里仙阳街;三十里浦城县,下舡。”总计300里,其中旱路210里,水路90里。

在总路程和旱路距离上,因无需绕道江西,取道仙霞岭都要近得多。如果不是货物运输,而是轻装上阵,选择此路能节省不少时间。若不乏财力雇佣轿夫,则更佳。这条路尤其适合官宦士人。早在明前期,文渊阁大学士杨荣(1371~1440年)已说仙霞岭路:“凡往来闽浙暨之京师者,以其路捷而近,莫不争趋焉”。明末的徐霞客,也曾先后于万历四十八年(1620年)、崇祯元年(1628年)和崇祯三年(1630年)三次经由钱塘江至清湖,“舍舟登陆”而人闽。

军事

仙霞岭山高峰险,岭上的道路又是重要的浙闽交通线,仙霞岭的军事作用,自然不可小觑。早在宋代,仙霞岭上可能已筑有关隘了。对于浙江而言,仙霞岭与其北面的江山县城,以及号称“提饶信之肘腋、扼瓯闽之噤喉、控黟歙之项背”的衢州,共同构成西南部的一道屏障。对于福建而言,人们常将闽北的仙霞关与闽西的杉关相提并论——清初顾祖禹就认为:“闽之有仙霞、杉关,犹秦之有潼关、临晋,蜀之有剑阁、瞿塘也。一或失守,闽不可保矣”。

据《读史方舆纪要》,仙霞岭很早已有“东山巡司”在戍守,原先是在岭下,后于明代成化年间迁至岭上。巡司即巡检司,其长官称“巡检”,是知县的下属武官,其职责大约相当于现在的公安局局长。在仙霞岭上设巡检,目的是为保障行人安全和缉拿窜匪。据《清史稿·志四十·地理十二》:“清湖镇巡司,兼管广济水驿。顺治十年(1653)自常山来隶”。清顺治十一年,清廷在浙闽边境设浙闽枫岭营,营署位于枫岭关北5公里处的廿八都镇。游击将军是三品官,守备将军是四品或五品官,都高于七品县令。浙闽枫岭营的主要任务是保障地方平安并监视福建及台湾军情,其驻兵分守(江山)清湖、峡口、仙霞关、枫岭关和(浦城)梨岭、渔梁等处。

仙霞岭上,前后共设四道关口,层层设防。仙霞岭的周边,又分布着另外六道关隘,分别是通往邻县的重要关口。东南面,有安民关通往浙江遂昌县;西南面,有二渡关、六石关和黄坞关通往江西广丰县,木城关和茅檐岭关则通往福建浦城县;南面,枫岭关亦通往福建浦城县。雍正版《浙江通志》卷一《图说》说:“六岭五关,并在百里内”。这还不包括茅檐岭关。

作为距离行政中心较远的山区,仙霞岭一带自古就是叛军躲避朝廷镇压的流窜地,同时也是“棚民”造反的易发地。发生在仙霞岭附近的宋建炎间(1127~1130年)“苗刘兵变”与“范汝为起义”,以及明正统间(1436~1449年)叶宗留领导的“矿工起义”,均属此类。

在清初和晚清的军事斗争中,仙霞关又从一个山区关口提升为“准”边疆关口。这是因为,对于据守福建的南明隆武朝和康熙十三年(1674年)起兵反清的耿精忠,以及成立太平天国的洪秀全来说,仙霞岭就相当于前线阵地。“操七闽之关键,巩两浙之樊篱”这类充满军事意味的词语,频繁出现在清代的《江山县志》和《衢州府志》中,并非偶然。

民国时期,北伐军曾于1926年由仙霞关入浙江,1932年方志敏领导的赣东北根据地也曾两次攻入仙霞关南部的廿八都镇,1934年至1936年之间红军又曾多次在江山境内与国民党军交战。这几次战事规模都不大,又都在短时期内结束,未造成大的破坏。破坏最严重的还是1942年日本侵略军在攻占衢州后,分兵南下,欲打通浙闽线时。国民党一零五师在仙霞关经过一场浴血奋战,守土成功。

经贸

浙闽之间的商贸往来,可走海路,也可走陆路。海路运输效率较高,但易遭遇风浪和海盗,明清政府又常实行海禁,所以并非时时顺畅。陆路初时以绕道江西的铅山线最为重要。铅山线上的河口镇,因由水路可通鄱阳湖,并进而与长江、赣江连通,早已成为浙闽赣三省交界地带的一个转运枢纽。沟通江山与浦城的仙霞古道,开始是以铅山线支线的角色出现的。

明清时期,随着仙霞岭山区人口增长和政府管理的加强,仙霞古道为商贸货运提供的服务也日渐周全。明代诗人郑善夫(1485~1563年)《竹枝词》云:“梨岭遥于枫岭遥,小关高比大关高。佣夫过岭如平地,一岁来回两百遭”。梨岭位于枫岭之南25公里,对于浙江而言它比枫岭更远。大关是铅山线上分水关(在今武夷山)的俗称,小关则在浦城北部的庙湾(今属盘亭乡)。

“小关”虽小,其作用却是在不断壮大。明天启三年(1623年),闽藩葛寅亮曾报请抚、按两台,关闭崇安分水关,开浦城小关;清顺治十一年(1654年),在江山廿八都设浙闽枫岭营的同时,福建长汀三州驿也迁至浦城,称“小关驿”。顺治十二年,常山的广济水马驿也迁至江山。这一系列措施,使仙霞岭驿道成为福建至浙江的主要官道。

“过岭如平地”的佣夫,大多是农闲时走出家门、出卖劳动力的农民。他们除了当挑夫外,还当船工和搬运工,都是廉价的劳动力。他们的人数之多,从“江山船帮”和“挑浦城担”这两个响当当的称呼上就可见一斑。据徐映璞(1891~1981年)《两浙史事丛稿》,晚清至民国年间钱塘江上有四大船帮,“以江山帮为第一”。1935年,时任全国赈务委员会委员与中华红十字会会长的熊希龄在《江山灾状报告》中说:“江山船户约有三万余人”。至于从清湖码头出发“挑浦城担”过仙霞岭的挑夫,具体人数已难以统计。

从清湖码头到浦城南浦镇,行人一般须两到三天,挑夫则要四到五天。仙霞岭路的运输业,不但给农闲的农民们提供了挣钱的机会,也刺激了沿途各集镇和某些村落、甚至某些庙宇的商业发展。江山的清湖、石门、峡门、廿八都和浦城、渔梁、仙阳、南浦等地,在为过往客商及挑夫提供食宿与交易场所的同时,也结合各自的自然及社会条件,成长为较大型的集镇或商业性聚落。沿途的一些村落内,或因仙霞岭路穿村而过(如窑岭以北的三卿口村和位于枫岭南麓的浦城盘亭乡盘亭村),或因从仙霞岭路上分出的运输支线穿村而过(如位于清湖南面的和睦村,从清湖去江西玉山、广丰者路过此地),也形成了规模比集镇小、但却远胜于一般农业村落的商业街道。途中的一些庙宇,也很善于“因势利导”——它们在满足(或迎合)过往客商和挑担者的物质与精神的双重需求时,也为自己谋得发展良机。如清湖南面约7公里的昭明村的保乡殿,占地面积约600平方米,大部分场地用于经营茶馆;枫岭关旁的关帝庙,常为路人提供旅途中的简单膳食;五显岭上的五显庙(后亦称吉祥寺),除中间有五显大殿和大雄宝殿并列外,其东侧有两层共22间居室,既是僧房,也是供“挂单”或旅客借宿的客房。

作为钱塘江水路与仙霞岭陆路的转接点,清湖码头较早发展成为一个大型集镇。明嘉靖四十三年(1564年)版的《衢州府志》,已形容清湖“路通闽南,商贾往来不绝”。清湖是钱塘江南源——江山港(即须江)的中游和下游的分界点。在它的西面,由南至北流淌的长台溪汇入由西偏南至东偏北流淌的江山港,二水合流,水量大增,使清湖码头成为钱塘江上小型船只能够常年到达的最上游之处。从钱塘江逆流而上的船只,运载着江南各地出产或转运的物资,源源不断地驶入江山港,这些物资在清湖码头卸下,转成旱路,连同江山本地物产,由挑夫肩挑,或被运到清湖南面仙霞岭山区各集镇,又或运到更南面的福建浦城,在那里的码头再下南浦溪,入闽江水系。而从福建各地经闽江运抵浦城码头的物资,连同许多浦城本地物产,也由挑夫肩挑,翻越仙霞岭,除部分供应沿途集镇外,其余都运到清湖码头,再沿江而下,抵达钱塘江中、下游各地。

位于仙霞岭北麓、北距清湖23公里的峡口,也是一处重要的集镇。它是仙霞岭平地路和山路的结合点,又是江山港上游和中游的分界处。从北边来的行人,在“峡口渡”过河,向南就进入仙霞岭的山道。清雍正十三年(1735年),政府在此“复设”同知署,以镇压山区棚民和搜捕台湾朱友贵之乱的余党。现在的峡口老街,位于须江南岸,全长约1.5公里,由南至北分别称作上街、中街和下街。从这条主街上分出的小巷,有的是以其主营的山货项目而得名,如专营竹料的竹墟巷、专营木炭的炭行巷和专营大蒜的“大蒜铺”。每逢农历四、九日,是峡口的墟日,此时三卿口的木柴、木炭,柴村的畚箕、笊兜、竹筅,新塘边的荸荠,王村、凤林的大米,在峡口墟日街上各占风光。

位于仙霞关南、枫岭关之北的廿八都,地处浙闽边境,清初时浙闽枫岭营的营署就设在这里。据雍正版《浙江通志》,当时驻扎廿八都的兵丁为169名。廿八都镇四周为崇山峻岭环绕的盆地,既有大面积耕地,又是所有过往者都不得不停留住宿之处。同时,由于地理环境封闭,廿八都又具有仙霞古道上其他集镇所没有的“安全”优势,这使它成为旅客和商家乐于驻留、并乐于安家置业的“宝地”。民国年间的廿八都镇,交通条件远不及清湖,更无水陆转运的先天优势,但其兴旺发达的程度比之清湖却是有过之而无不及。廿八都镇目前的人口只1万多一点,姓氏却多达143个。镇内的许多村落,至今仍保留着自己的方言,其种类据说多达13种。在这13种方言的基础上,廿八都人又在长期生活和交流中形成了一种“廿八都官话”,作为全镇的共同语言。姓氏与方言之多,正说明廿八都的移民特征。

浦城的县城南浦镇,是集县治与闽江北源水旱码头双重功能于一身的重镇。南浦镇的码头是仙霞古道的南终点,由挑夫们从仙霞古道运送过来的丝绸、布匹等物资,在南浦镇的码头可下南浦溪,沿江水顺流而下,至建瓯、南平和福州。从福州方向来的货物,在南浦镇的码头卸下后,也可由挑夫肩挑至仙霞古道上各集镇。南浦镇又是浦城本地乃至浙闽赣交界地土产的重要集散地,大米、笋干、桐油、莲子和金斗山红菇等产品,也都在南浦镇的码头下闽江水系,或北运至江山,入钱塘江水系。南浦镇由此成为外地客商云集之处。在南浦镇西南部、南浦溪的北面,有一条600余米长的“江山街”,街上的居民全部是从江山迁来,至今仍操江山方言。1949年以前,沿江山街开设的店铺,以饭店、旅馆和过载行为主,店铺的经营者们还集资修建了一座“江山会馆”。江山街的南面(现建设路),则有福州商人集资修建的一座“三山会馆”。

南浦镇南面23公里处的观前码头,也是南浦溪上一处重要的水旱转运站。整个观前村,由位于南浦溪西岸的上坊(北)、中坊和下坊(南)三个小村组成。在下坊村的南面,由西北向东南流淌的临江溪与由北至南流淌的南浦溪汇合之后,水量大增,更适于行船和放排。据徐保弟老人(生于1936年)说,1949年以前三个村各有居民约300户(1000人左右),其中只半数人家有耕地,可依靠农业,另一半人则以运输业和商业为生。三个村子在行业上也各有区别和侧重:上坊村的居民多放排,下坊村的居民多撑船,中坊村的居民多经商和挑担。在观前村东部,沿着南浦溪的西岸,有一条长约200米的街道。民国时期,这条街道两侧的店铺,不是茶馆,就是酒楼,均以来往客商和船工为消费对象。

集镇、商店、货物、商人、船工和挑夫这种种元素综合起来,使仙霞古道成为一条完整而成熟的浙闽商贸运输流线。此外,它同时又扮演着仙霞岭山区经济枢纽的角色。山区不适于农耕,粮食历来不能自给,因此,仙霞岭山区人民必须靠发展“副业”来谋生。除了当船工和挑夫直接服务于交通运输业外,他们还从事竹木、蓝靛、苎麻、桐油、白蜡、造纸、烧窑和采矿等产业。这些行业都不是自给自足的纯农业生产,其产品也主要不是供自己消费,多数要销售到其他地方的消费者手中,才能最终实现价值。仙霞古道沿线的集镇和街道,正是这些山区产品的交易场所。有的产品,如蓝靛、桐油和土纸等,可远销到上海、杭州和宁波等地,大米、笋干等则销往福州等地。山区本身缺乏的物资,如食盐、大米等,也都从外地运到仙霞岭路各集镇墟市,销售给山区人民。

文化

除了地理、交通、经济和军事等直接因素外,还不能忽视文化积淀所产生的影响。文化固然不会“制造”出仙霞岭的“浙闽咽喉”地位,但它在“传播”这一观念上所起的作用,却不容小觑。

早在黄巢开通仙霞岭之前,仙霞岭北面25公里的江郎山和南面30公里的梨岭,都已是名闻遐迩的山岭。江郎山因其巅有三片高达260余米的巨石成川字形并立,很早就成为江山县的地标。江山建置始于唐武德四年(621年),时称须江县,五代时吴越王钱锣将其改为江山县,就是因江郎山之故。

仙霞岭以南30公里的梨岭,也早在唐代成为闽省北端边境的标志。诗人欧阳詹(约756~801年)写有(《题梨岭》诗:“南北风烟即异方,连峰危栈倚苍苍;哀猿咽水偏高处,谁不沾衣望故乡。”欧阳詹是福建人,他走到梨岭,想起马上要离开故乡,心生不合,故有此诗。据《元和郡县图志》:“梨岭,在(浦城)县西北八十里,与弋阳县分界”。唐朝时弋阳属于信州,正是今天的赣东北地区。福建人出梨岭入弋阳,就可下信江,入鄱阳湖,然后溯长江而上,在荆州转入“商山路”,到达首都长安。

仙霞古道是官宦士子们经常涉足之处。沿途的江郎山、仙霞岭、枫岭和梨岭等,或因险峻,或因秀美,或因其为省界象征,无不激发诗人们创作的灵感。在仙霞古道上留下诗文的历代名人,可以列出一长串:(唐)张九龄、(北宋)梅尧臣、蔡襄、王安石、(南宋)黄公度、高翥、陆游、朱熹、杨万里、辛弃疾、刘克庄、(明)刘伯温、徐渭、徐霞客、(清)李渔、朱彝尊、洪升、查慎行、袁牧和林则徐等等。白居易《江郎山》诗中,“安得此身生羽翼,与君往来醉烟霞”,被认为是历代咏江郎山最为出色的一句。

古代文人作诗,并不只为体现个人修养,还是仕宦交谊的手段。可以设想,当他们置身于如此美妙的山川,却慵坐在竹轿之中,前人和今人歌颂江郎山或仙霞岭的诗句难免不一篇篇浮上心头。这时候,除了“上却篮舆卷却帘”,唯一能做的事情,恐怕就是自己也开动脑筋,努力在这批诗歌的后面,添上属于自己的一两首了。这些做成的诗歌,除了用于同僚朋友之间的往来答和外,还可能被载入诗集或方志以传后世。由此,仙霞古道上的经历自然成为历代诗人们的“共同记忆”,而“险峻的仙霞岭”这一印象,也就一再地被他们重复、巩固甚或强化。

结语

农业文明是中华文明的主流。经过长期的历史发展过程,我国古代人民在各自的生活环境中创造出了丰富多样的农耕文化。不同地区的乡土聚落和建筑,正是这些不同类型的农耕文化的综合体现。

然而,仙霞古道经济带,却向我们展示了一幅与农耕文明有着很大差异的画卷。在这条经济带中,尽管农业仍属必不可少,但相比于运输业、商业和山区手工业,它显然已退居二线。围绕着这些迥异于农耕生产的行业,不仅若干个规模不小且各具特色的集镇应运而生,就连沿途上百个村庄中的居民,也纷纷投入到与经济带密切相关的生产活动中来。于是,仙霞古道沿线的集镇和村庄,在它们的聚落选址、规划结构以及建筑形式上,无不体现出与纯农耕聚落不一样的特点;居住在其中的人民,很多也不再是纯粹的农业生产者,而是有着复合型生产活动的劳动者。

系统考察仙霞古道经济带中的集镇和村庄,既是一次以地域性为背景的乡土建筑典型案例研究,更是一次以行业性为背景的乡土建筑典型案例研究。前者关注的是我国东南部山区、尤其是浙闽赣交界地带的地域文化,后者关注的是商贸运输业和山区手工业的行业文化。这项研究有利于我们拓展、并加深对于中国乡土建筑的全方位的认识和理解。

(责任编辑:文彤)

- 中国文化遗产的其它文章

- 太原市尖草坪区部分献殿建筑特征比较

- 资讯