我国沿海地区台风灾害防范分析

侯晓梅,郇长坤

(广东海洋大学 经济管理学院,广东 湛江 524088)

我国沿海地区台风灾害防范分析

侯晓梅,郇长坤

(广东海洋大学 经济管理学院,广东 湛江 524088)

我国是台风密集登陆地区之一,2014年超强台风“威马逊”先后三次登陆华南沿海,其中心最大风力达18级,成为自1973年以来登陆华南沿海的最大台风。“威马逊”造成至少742万人受灾,经济损失达265.5亿元。文章通过研究台风登陆对我国渔业、农业、水利、生态、人员等带来的巨大损失,得出台风灾害的主要原因有:预警机制存在漏洞、保险种类缺乏、人力资金投入不到位、房屋建筑质量不过关、防护林体系不健全等。另外,防台工作的必要性也日趋凸显,其有效的实施主要依赖于完善的预警机制、强化的宣传教育、健全的保险体系、充足的人力财力投入以及全面的工程建设。

台风;沿海地区;灾害防范

台风是发生在太平洋西部和南海热带、副热带洋面上的一种深厚的低压涡旋,它破坏力极强,危害性极大。我国是一个有1800多千米海岸线、6500多个岛屿和近300万平方公里管辖海域的海洋大国,丰富的海洋资源与优越的海上运输条件为中国海洋经济发展创造了契机[1]。然而,台风的密集登陆严重制约了我国海洋经济的发展。台风登陆集中于我国沿海地区,其中海南、广西南部、广东东南部、福建东南部、浙江东南部等为台风中心区域,江苏、上海、安徽东南部、浙江、福建、广东、广西等为台风重强度区域。台风具有发生频率高、影响范围广、成灾强度大等特点,给沿海地区乃至整个海洋经济发展造成了巨大损失。

一、台风对我国造成的危害

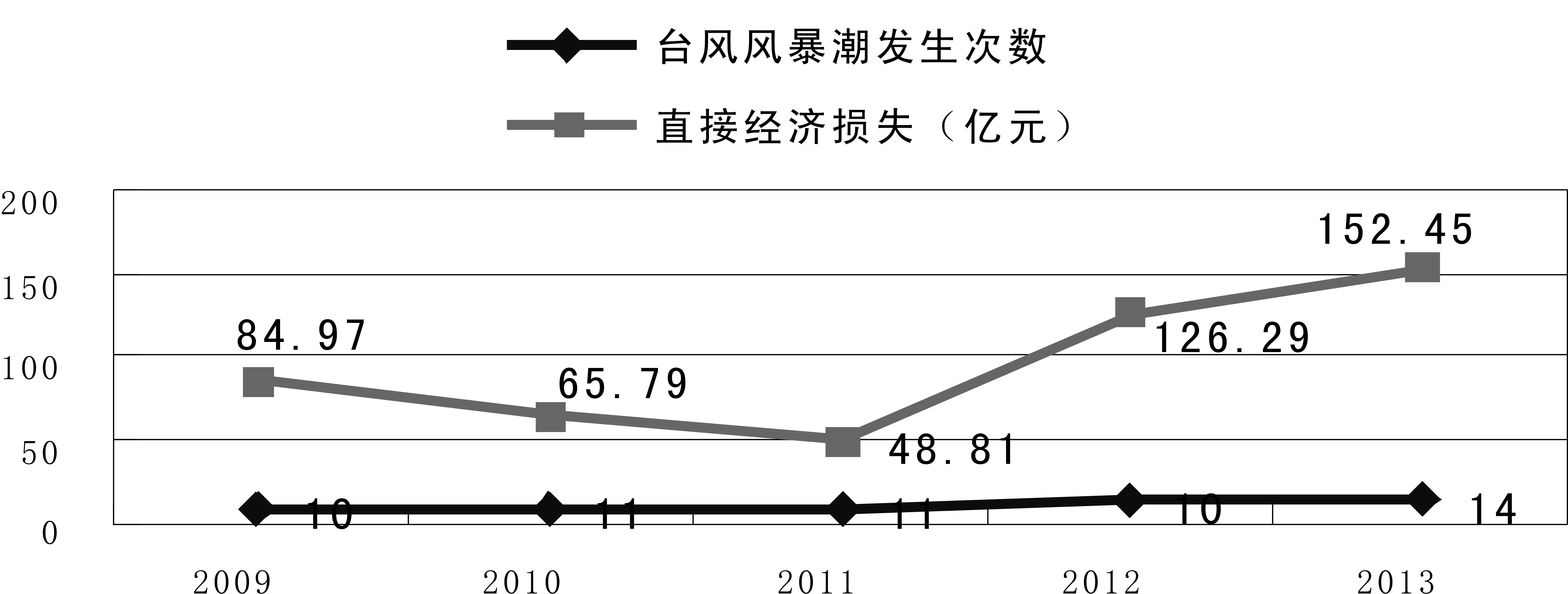

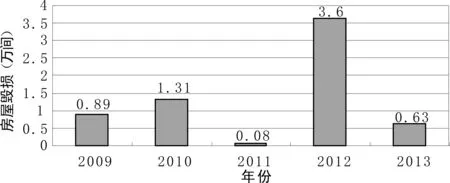

由图1可知:2009~2013年我国沿海地区共发生台风风暴潮56次,平均每年11次,且发生频率呈上升趋势;台风发生次数与直接经济损失基本呈正比;与2009年的台风风暴潮相比,2013年的台风风暴潮对我国造成的直接经济损失升幅达到79.46%,危害性也不断增大。台风对我国沿海地区造成了以下危害。

图1 2009~2013年台风风暴潮灾害发生的次数及其造成的直接经济损失[2]

(一)渔业

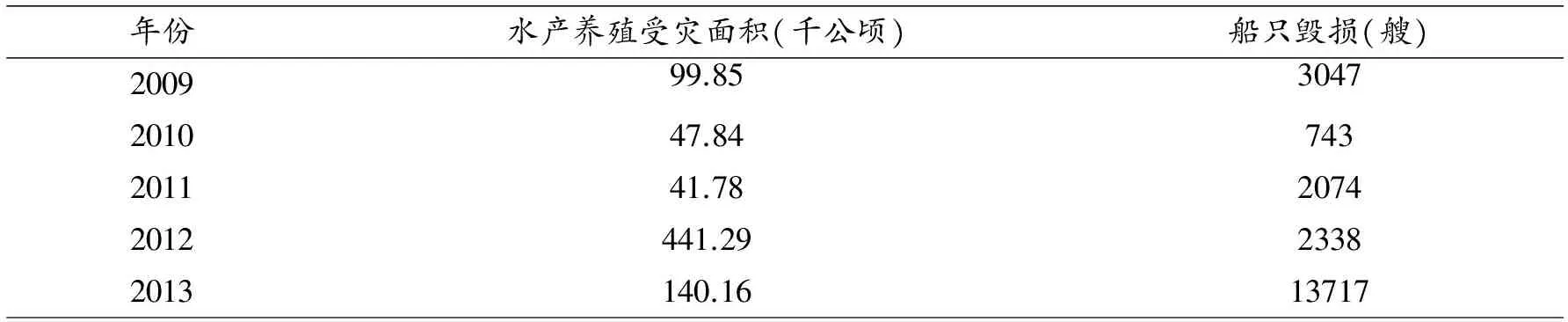

台风登陆次数与渔业损失程度呈显著正相关[3]。台风给渔业带来的损失的具体表现是:船只受损,主要是指正在作业的渔船面临的致命打击,以及靠港渔船不可避免的碰撞;渔业养殖受损,主要是指海水网箱养殖和滩涂养殖因其财产不易转移而直接暴露在台风之中的损失。渔业养殖投入大,周期长,遭受的打击更大,而且渔业是沿海地区的支柱产业和基础产业,由表1可知,每年的台风登陆都会造成大量船只和养殖业损失,这严重制约了渔业的发展。2013年超强台风“尤特”在广东省阳江市阳西县登陆,致使广东省渔业经济损失高达29.3亿元。其中广东阳江、湛江、茂名、汕头、揭阳、韶关、肇庆等市渔业损失颇大,而湛江、汕头、阳江、茂名等地损失尤其惨重,这严重影响了渔民的生产生活。汕头市水产养殖受灾面积80191亩,直接经济损失达47763万元;阳江渔业受灾面积57915亩,经济损失达41053万元,其中被损网箱852个,价值17358万元;茂名渔业受灾面积62817.5亩,经济损失达27417.7万元,被毁网箱约占全省被毁网箱的50%,达1440个。

表1 2009~2013年台风风暴潮造成的水产养殖受灾面积及船只毁损[2]

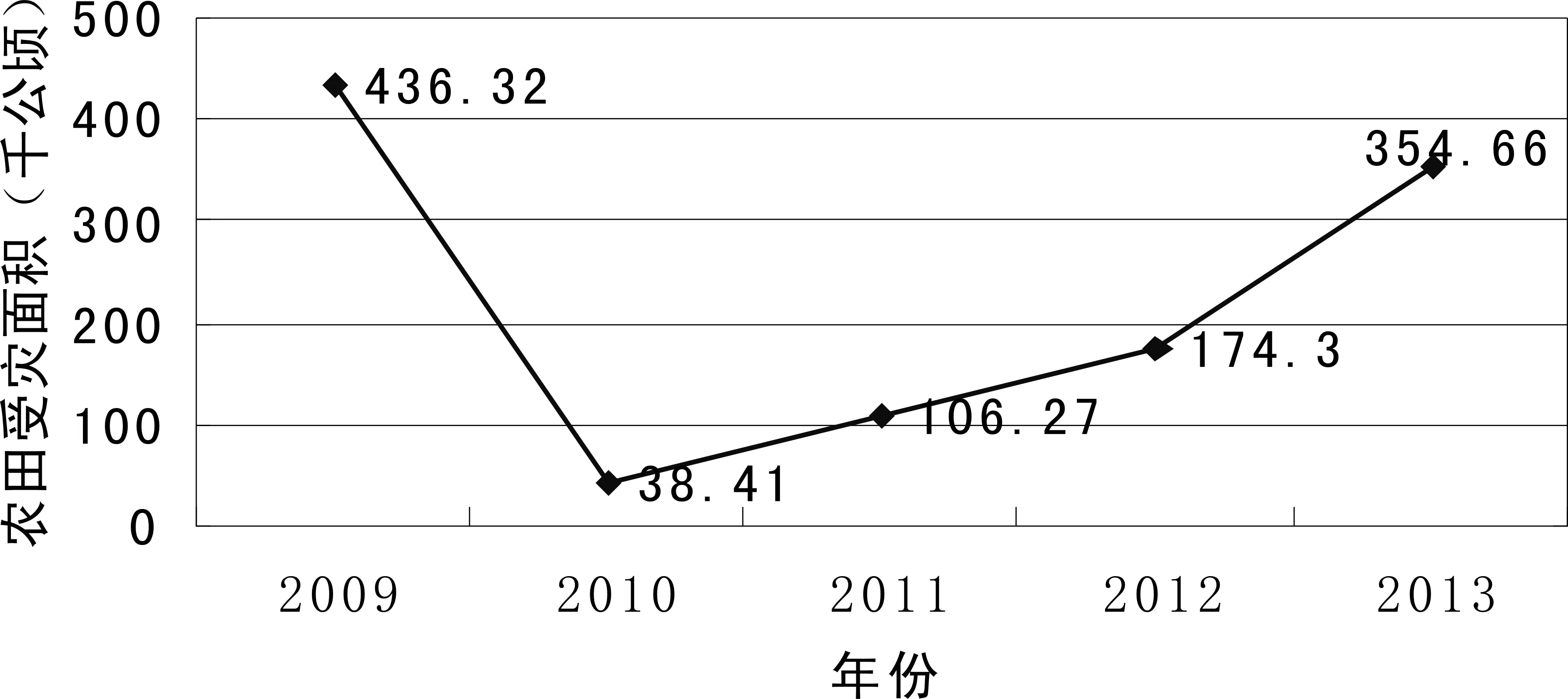

(二)农业

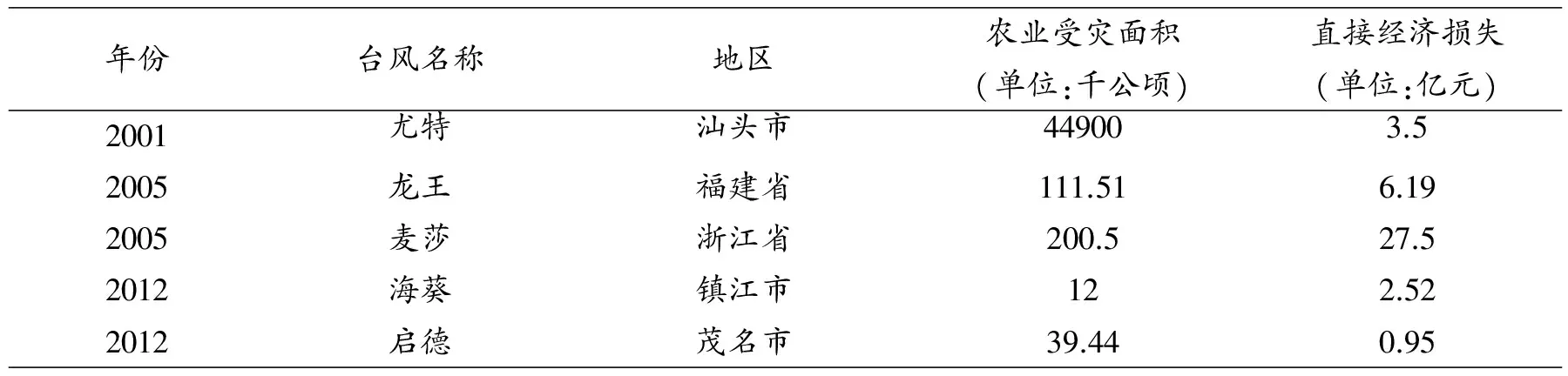

台风致使农作物大面积受灾,粮食减产。近十年来,我国因台风造成的损失高达900多亿,其中农业损失占12.8%。在我国,台风登陆时间集中于7到10月,这正是农作物的生长季节。从表2可以看出,台风风暴潮对农业造成了巨大的经济损失。由图2可知,2009年,台风风暴潮给农业造成损失最为惨重,其原因是:2009年西北太平洋和南海海域共有22个台风生成,其中有9个登陆我国,较常年同期偏多2.2个;台风登陆的路径复杂多变;台风登陆的地点集中在我国华南沿海。2010~2013年台风风暴潮造成的农田受灾面积失从38.41千公顷上升到354.66千公顷,平均每年增加79.06千公顷,严重影响了农业发展。

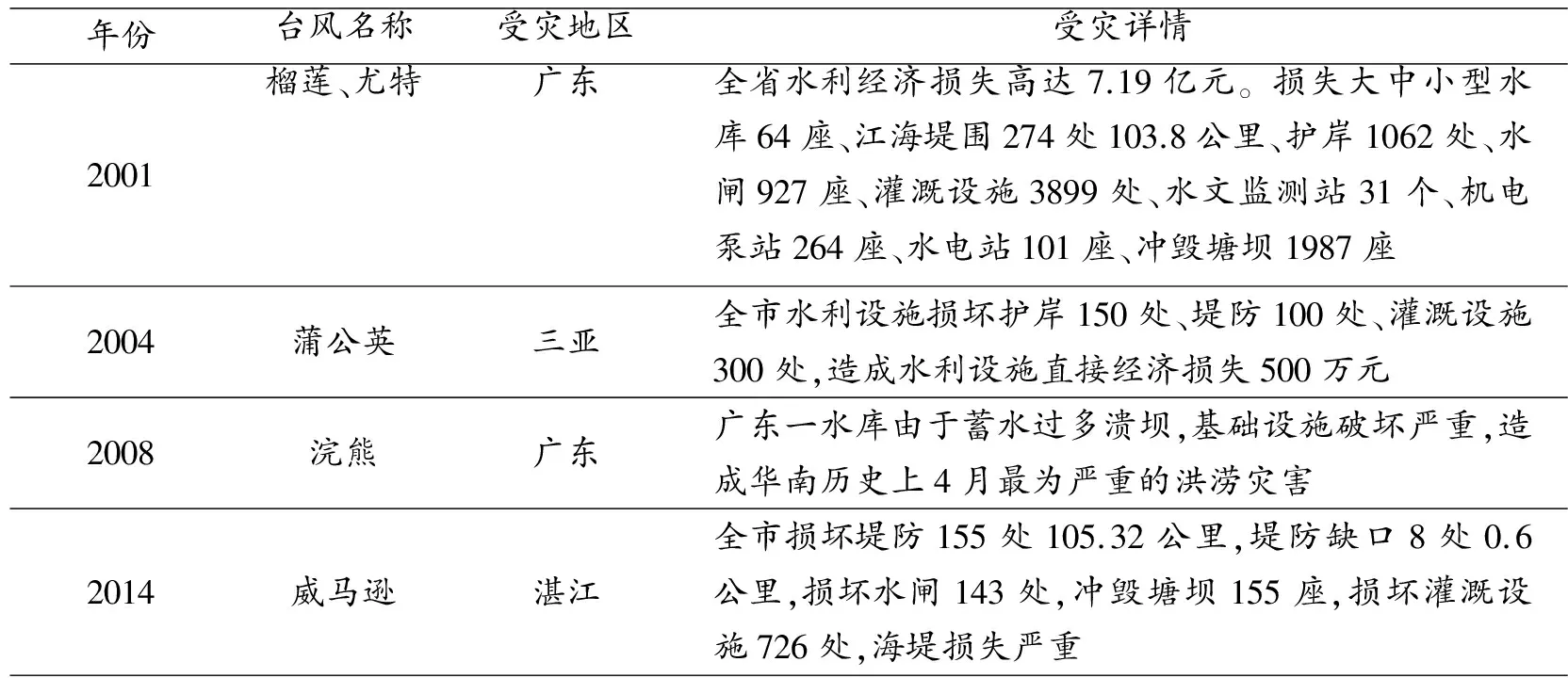

表2 台风造成的部分农业损失[4]

图2 2009~2013年台风风暴潮造成的农田受灾面积[2]

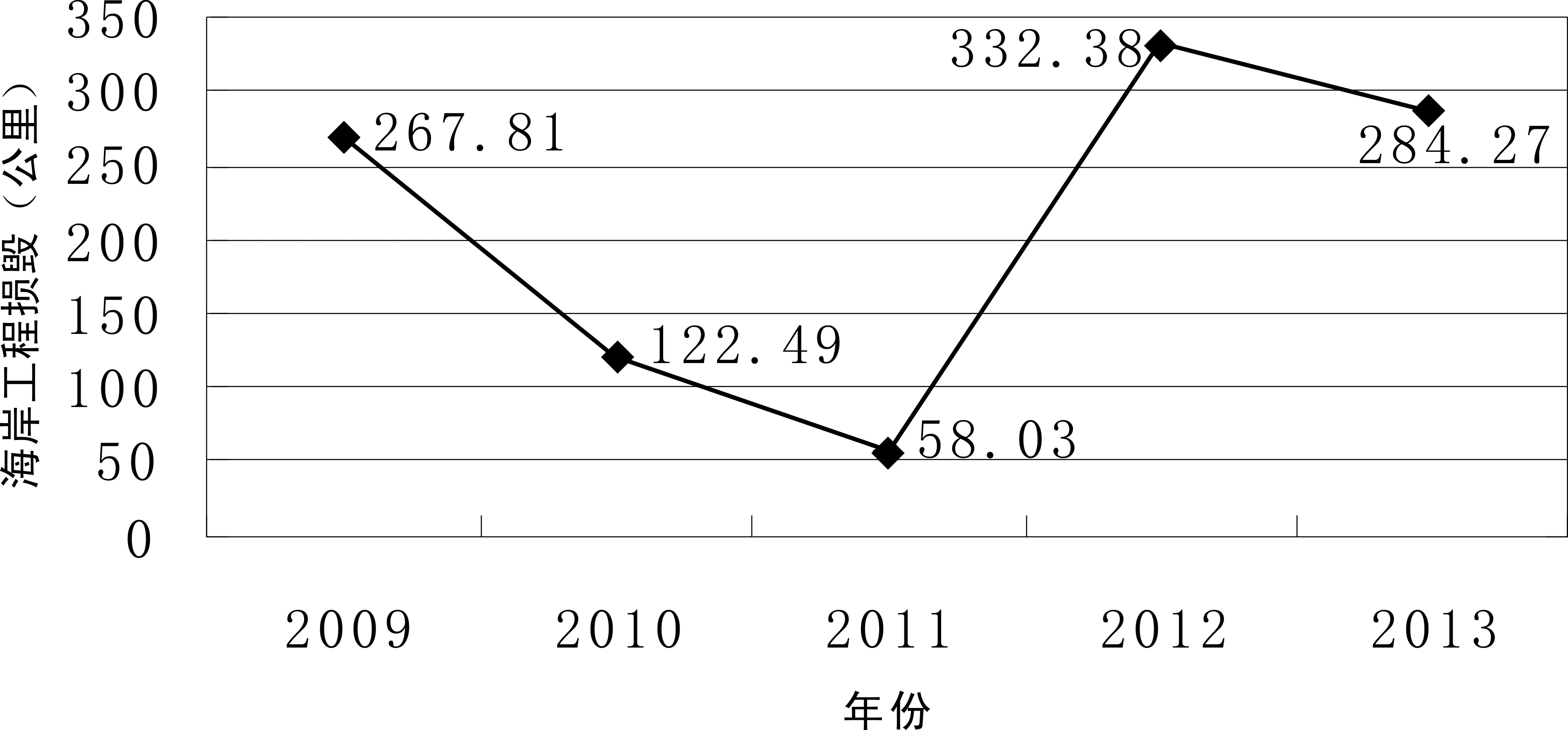

(三)水利工程设施

水利工程是国民经济的基础产业,是工农业发展的重要设施,是社会发展的基本保障,是服务民生的物质载体。台风造成大量水利工程设施损坏,严重危害了群众的生产生活及社会稳定。由图3可知,台风对包括围海工程、海港工程、河口治理工程、海上疏浚工程和海岸防护工程、沿海潮汐发电工程、海上农牧场、环境保护工程、渔业工程等在内的海岸工程形成了严重冲击,造成了巨大经济损失,威胁了人员安全。表3列举了几次给水利工程造成较大损失的台风,它们都导致了水利工程无法发挥防洪、抗旱、排涝、灌溉、调度水源的功能,给百姓生活埋下了巨大隐患。

表3 部分台风造成的水利工程损失[5]

图3 2009~2013年台风风暴潮造成的海岸工程损毁[2]

(四)生态环境

台风对生态环境造成的破坏的主要表现是:台风引发海水入侵漫溢,导致土壤盐渍化程度加重;严重破坏植被,致使其修复缓慢,森林景观、碳氮循环、水文系统均受到影响[6];大型浅水湖水体悬浮物增加和富营养化,影响藻类生长[7];降水量的激增引起滑坡、泥石流、洪涝等次生灾害,这些都危害了生态系统。

(五) 人员伤亡

巨大风力引发的洪水、摧毁建筑等破坏,导致了大量人员伤亡。据中国台风网统计显示:2004年的14号强台风“云娜”登陆中国东南沿海后,造成164人死亡,24人失踪;2006年的4号强热带风暴“碧利斯”,在菲律宾、我国台湾和我国大陆东南部总共造成672人死亡;2006年的8号超强台风“桑美”,在马利安那群岛、菲律宾、中国东南沿海以及台湾省总共造成458人死亡;2009年台风“莫拉克”造成台湾和大陆500多人死亡,近200人失踪,46人受伤。

二、损失的根源分析

(一)台风防范意识不强

台风防范意识不强导致了预警机制的失灵。首先,台风预警发布后,群众不了解各级预警信号所代表的含义及应采取的措施,甚至直接置之不理,并在预警状态下正常工作、学习,这造成了一定的额外损失。其次,针对台风的宣传渠道少,导致了部分目标群体信息缺失,无法在台风来临前做好提前准备。最后,关于台风危害的教育方式枯燥,使得人们接收信息的主动性降低。

(二)预警机制不完善

目前,我国不同省份中同样的预警标志代表着不同的含义:2000年,广东省人民政府发布了《广东省台风、暴雨、寒冷预警信号发布规定》,将台风预警信号从轻到重依次标为白色、绿色、黄色、红色、黑色;2003年,上海市政府发布的《上海市灾害性天气预警信号发布试行规定》,将台风预警信号分三级,分别以黄色、红色、黑色表示;2005年,浙江省实施的《浙江省气象灾害预警信号发布规定(试行)》,将预警信号颜色依次为蓝色、黄色、橙色和红色。预警信号的差异,导致人们无法正确判断台风强度,不能采取适当的应对措施,这是造成额外损失的一大原因。

(三)防护林保护不健全

沿海防护林在防台抗灾、护岸固沙、维护生态、美化景观等方面功不可没。广西农业信息网的测试数据显示,沿海防护林能有效降低风速:在林高25~30倍范围内,风速可降低10%左右;在林高15~10倍范围内,风速可降低20%;使风速减弱最大的是林高5倍左右,可减弱50%~60%。然而,我国沿海的防台工程建设仍存在许多问题,科技落后,导致了防台工程建设处于治理——破坏——再治理——再破坏的恶性循环中:建设用地、滩涂种植养殖不规范,缺乏法律支撑,毁林采沙挖矿、无序开发情况严重;防护体系单一,难以充分奏效;民众对防护林的保护意识淡薄。

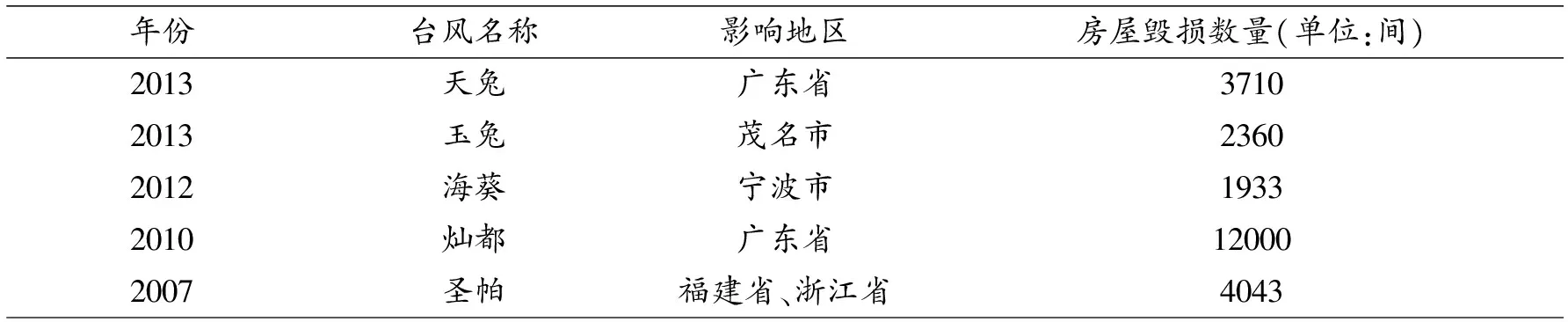

(四)房屋建筑不达标

表4列举的部分台风导致的房屋毁损情况说明,房屋毁损数目巨大,台风造成的危害严重。图4显示了2009~2013年每年台风造成的房屋毁损整体情况。大量房屋毁损导致受灾群众的人身财产安全无法保障,究其原因主要有:房屋质量不达标,无法抵抗较强风力的侵袭;房屋建造时选址不合理,没有避开风口、地质灾害易发区等。

表4 台风造成各地的房屋毁损情况[2]

图4 2009~2013年台风风暴潮造成的房屋损毁[2]

(五)台风保险缺失

我国企业财产综合险和家庭财产综合险将台风灾害列入了保险责任范围,但专门针对台风灾害的保险仍然是空白领域[8]。台风灾害的损失只能通过车险、家财险、意外险等申请间接理赔,但损失补偿额度有限。而且,大多数群众不了解其繁琐分类,无法合理投保。台风保险缺失原因有三:一是台风灾害具有不可抗力、破坏性大的特点,商业保险机构由于利益损失可能性大于盈利,不愿意开辟台风保险险种;二是涉及台风的保险险费普遍较高,普通渔民无力承担,不愿投保;三是国家资金利用集中于经济建设,财政压力较大,对台风灾害缺乏支持,补偿机制不完善,外加腐败等原因使得补偿款遭到侵蚀,无法真正起到补偿受灾群众的目的。

三、政策建议

(一)强化宣传教育

宣传方法主要有:定期到企业、学校、社区,特别是沿海台风多发地区进行宣传教育;开展抢险救灾演练,使防台宣传成为长效机制;充分利用广播、电视、报刊、网络、手机等媒介,尤其是在台风多发季节,要加大宣传力度,使公众普遍掌握防台知识和技能,特别是各级预警信号的含义及其对应的应对措施。另外,宣传时应注意宣传对象的特殊性,对于老、幼、文化程度较低者的宣传选取合适方法,保证宣传的形式丰富有趣,内容通俗易懂。

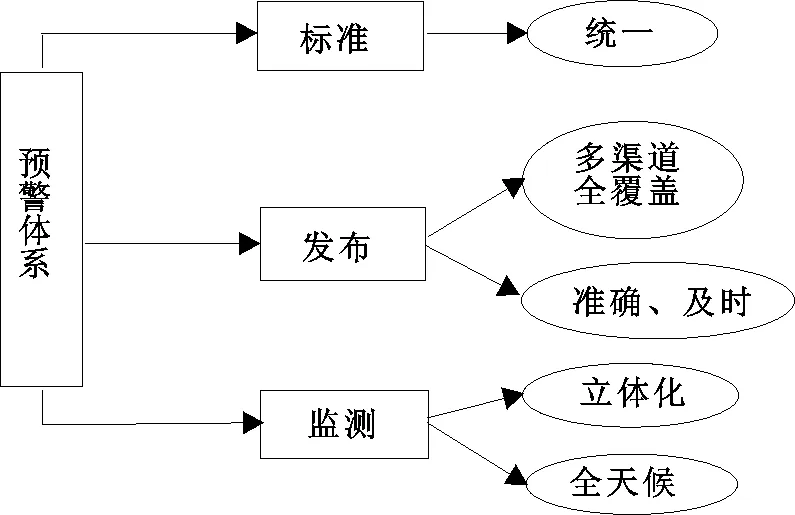

(二) 完善预警机制

图5 预警体系的完善示意图

预警机制的完善如图5所示。我国法律已对预警标准进行了改进,如中国气象局2004年8月16日发布的《突发气象灾害预警信号发布试行办法》规定,台风预警信号由轻到重分别以蓝色、黄色、橙色和红色表示。2012年发布了新的《警戒潮位核定规范》,规定防护区用红、橙、黄、蓝四色的警戒潮位值,为台风的防御提供了更有针对性的决策依据。但很多地区仍沿用以前的标志,这就使预警的作用大大降低,损失也随之增加。对此,相关部门应着力做好有关法律法规的宣传,特别是一些规章制度、标准的制定、修订和落实工作。

预警手段要适应信息化时代的要求,优化调整台风灾害预警发布渠道,及时向社会公众发布台风灾害预警信息,深入到乡村基层单位和偏远地区,最大限度地消除预警信息的盲点和警报盲区[9],保证人员的安全转移。国家海洋局调查数据显示:2013年国家海洋局各级海洋预报机构针对台风引起的风暴潮、海浪灾害共发布预警报传真28558份,短信、彩信2147336条,微信、微博2120条;湛江市采用电视屏幕下方滚动方式播报台风相关信息,还运用手机媒介保障台风登陆地区的短信通知全覆盖,及时为各级政府和公众应对台风提供重要信息,取得了良好效果;青岛市建立畅通高效的“直通式”预警发布网络,为近海作业区、港口等重点区域有效提供了海洋气象灾害预报预警服务。

完善检测方法,加强沿海、近海海洋观测能力建设,将常规化台风监测和航空遥测、卫星遥感技术统一为全方位的监测机制,建设一个布局合理、装备先进、立体化的海洋环境观测系统[10]。24小时不间断地监测台风动向,实时获取应对台风所需的各类数据,及时巡检、加固和修复海洋监测设施,有效保障观测系统和数据传输系统的正常运行,开展精细化预报工作,为避险减损提供前提条件。

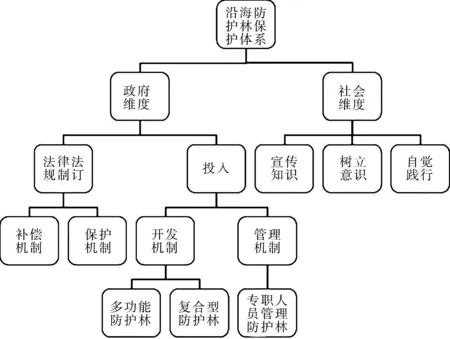

(三)保护沿海防护林

图6 沿海防护林保护体系

从图6不难看出:第一,政府应针对防护林种植风险大的特点建立防护林种植补偿机制,对台风过境时造成的防护林损失给予补偿,如2004年海南省人民政府颁布的《海南省沿海防护林保护管理办法》,调动了群众种植和保护防护林的积极性。第二,要制订落实法律法规保护沿海生态环境。2013年国家海洋局经国务院批准发布了《全国海岛保护规划》等专项规划,编制了海洋岛屿管理保护的指导意见和管理办法,积极构建典型海洋生态系统对气候变化相应监测评价的指标体系。中央财政安排了近8.5亿元资金支持沿海地方海域、海岸带的整治修复和海岛生态修复,以及淡水资源保护等工作,促进了沿海生态环境的保护,效果显著。第三,要合理规划防护林面积,科学选择防护林品种,大力开发防护林潜在功能,在实现防护林防台的基本功能的基础之上实现其景观功能和经济作物功能。第四,要注重由一般生态防护功能向应对突发灾害的综合防护功能的扩展转变,建设复合型防护林体系。第五,加强防护林的管理与维护,安排专职人员,落实看护责任,宣传护林知识[11]。最后,针对全社会宣传沿海防护林的重要作用,树立民众保护沿海防护林的意识,提高民众实践保护沿海防护林行为的自觉性。

(四)提高相关设施的质量

房屋是百姓最主要的避灾场所,其选址要避开风口地带和台风次生灾害易发地区。房屋建筑要求达到抗风等级标准,一般建筑要能抵御50年一遇的大风,高层建筑要求能抵御百年一遇的大风。政府要加强对房屋的监管力度,对于建造不合格、选址不合格的房屋一律拆除并给予一定补偿,避免因房屋选址和建造不合理而造成人员伤亡。

水利工程在防洪中作用巨大,但是不合理的开发和围垦会导致河床淤浅,阻塞泄洪。因此,相关部门首先要加强对各江河泄洪通道的疏通工作;其次,要合理调节,充分利用大、中、小水库的蓄洪能力,防范洪涝灾害;最后,制订堤围高标准,严把堤围质量关,改造堤围结构,尤其在经济发达地区更要提升堤围建造标准,保证其能抵抗百年一遇的洪水[12]。

(五)健全保险体系

图7 政府、保险公司、人民群众在台风保险中的关系示意

如图7所示,防台保险可以通过改变台风灾害损失的负担方式,使台风灾害造成的经济损失由保险公司和社会共同承担,从而加大对受灾群众的补偿力度,

降低政府财政负担;还可以通过市场设计不同的风险分散产品,在社会保障业务中发挥“第一保险人”的作用,使市场和政府的作用有效结合[13]。政府部门应改革救灾机制,扶持台风商业保险的发展,加大投资,加强灾后补偿储备。保险机构要积极开发台风损失险种,加大宣传力度,鼓励人民积极参保,实现灾害负担转移功能。

(六)加大政府投入

如图8所示,为了防台工作的顺利进行,政府必须增加投入:首先,建设一支承担海洋防灾减灾研究工作的专家团队,通过收集和整理灾情资料,建立台风灾情资料库和信息系统,形成一个专业的、完善的防台应对专业体系;其次,充分发挥解放军、武警、公安消防部队、民兵预备役在防台工作中的骨干作用,促进社会公益组织、志愿者团体的发展,鼓励他们积极参与防台救灾工作,从而在台风灾害多发地区及重点防范地区建立一支以机动救援队为主、社会专业力量和志愿者团体为辅的台风灾害紧急抢险救援队伍[14];最后,加大用于宣传、预警、补贴、灾后补偿等方面的资金投入,并建立紧急状态下的快速通道,保证救灾资金及时到位。

图8 政府加大防台投入示意图

四、结语

近年来,在全球气候变暖、环境破坏加剧的趋势下,台风登陆愈加频繁,对经济发展及人类生命财产安全造成了极大威胁。因此,加强台风特别是超强台风的预警与防范工作,加深公众对台风的了解,提高公众的自救能力等,是减轻台风灾害的重要举措,而政府、企业、公众的共同协作才是应对台风的有效保障。

[1]叶涛,郭卫平,史培军.1990年以来中国海洋灾害系统风险特征分析及其综合风险管理[J].自然灾害学报,2005(12):65-67.

[2]国家海洋局.2013年中国海洋灾害公报[EB/OL].(2014-03-01)[2014-03-24].http://www.coi.gov.cn/gongbao/zaihai/201403/t20140324-30692.html.

[3]许朝霞.简析极端性气象灾害对海洋渔业的影响[J].渔业经济究,2007(2):26-30.

[4]梁盛,梁远东,葛燕梅.台风“启德”致广东茂名66万人受灾 经济损失近亿[EB/OL].(2012-08-17)[2012-08-17].http://www.cnr.cn/gungong/201208/t20120817-510625197.shtml.

[5]程范金.遭遇台风并下雨频繁 三亚多处农田水利设施受损[N/OL].海南日报,201-09-08.(2010-09-08)[2010-09-08].http://news.qq.com/a/20100908/000998.ntm.

[6]仝川,杨玉盛.飓风和台风对沿海地区森林生态系统的影响[J].生态学报,2007(12):5337-5344.

[7]Ding Yanqing, Qin Boqiang, Zhu Guangwei.Effects of typhoon Morakot on a large shallow lake ecosystem, Lake Taihu, China[J] .Ecohydrology, 2011(6):8546-8556.

[8]施建祥,邬云玲.我国巨灾保险风险证券化研究:台风灾害债券的设计[J].金融研究,2006(5):103-110.

[9]陈雷.扎实做好防台风各项工作最大程度减轻台风灾害损失[J].中国水利,2010(10):2.

[10]齐平.我国海洋灾害应急管理研究[J].海洋环境科学,2006(11):81-83.

[11]魏国海.“桑美”台风与沿海防护林建设[J].中国林业,2006(12):38-39.

[12]叶雯.广东省台风灾害特点及减灾对策[J].灾害学,2002(9):54-59.

[13]隋广军,唐丹玲,陈和.台风灾害的经济影响及其防御系统建设:以台风“莫拉克”为例[J].国际经贸探索,2010(2):32-36.

[14]陈宏.南海台风活动规律[J].学会月刊,2001(12):50-51.

【责任编辑 张慧娟】

Prevent Analysis of Typhoon Disasters to Coastal Areas in China

HOU Xiaomei, HUAN Changkun

(Economic and Management College, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China)

Our country is one of the typhoon intensive landing area, super typhoon“ Rammasun ”lands three situated in South China coast three times in 2014, the biggest windof the center up more than 18, which has become the biggest typhoon since 1973 in South China coastal. Leading to at least 7.42 million people affected, economic loss up to 26.55 billion yuan. The typhoon causes huge damage to Chinese fishery, agriculture, water conservancy facilities, ecological, military activities and personnel security every year. Whose main reason lies in the early warning mechanism, the lack of insurance kinds, human capital investment not available, housing construction poor quality and shelter-forest system imperfect. The necessary of prevent typhoon is increasing obvious, so the countermeasurements depend on the perfect early-warning mechanism, the intensified propaganda and education, the sound insurance kinds, enough investment in manpower, and the comprehensive consruction.

typhoon; coastal areas; disaster prevent analysis

2014-12-17

教育部人文社科基金项目(12YJA790211);广东省哲学社会科学规划基金项目(GD13XGL05)

侯晓梅(1990—),女,河北石家庄人,硕士研究生,研究方向:海洋管理与政策;郇长坤(1990—),男,河南商丘人,硕士研究生,研究方向:海洋管理与政策。

P444

A

2095-7726(2015)04-0062-07