海洋生态补偿研究综述*

李京梅,杨雪

(中国海洋大学经济学院 青岛 266100)

海洋生态补偿研究综述*

李京梅,杨雪

(中国海洋大学经济学院 青岛 266100)

海洋生态补偿不仅有利于保护海洋资源,实现海洋经济可持续发展,而且是落实党的十八大提出的加强生态文明制度建设的重要途径。近年来,国内外学者对海洋生态补偿进行了广泛研究,取得了大量的研究成果,但也存在着由于研究视角差异导致的概念界定模糊、补偿范围和补偿标准不一等问题。文章基于海洋生态增益型补偿和抑损型补偿的基本分类,针对海洋生态补偿制度建立的关键点,分别从补偿主体与受偿对象、补偿范围与标准、补偿方式3个侧面对已有的研究成果进行系统梳理,希望对我国海洋生态补偿的科学性、规范性和可操作性研究提供借鉴和参考。

海洋生态增益型补偿;海洋生态抑损型补偿;补偿标准

20世纪90年代以来,不断向深度和广度扩展的海洋资源开发利用创造了中国新的经济增长点。但是,随着我国海洋经济的突飞猛进发展,我国近海海洋环境质量开始恶化,生态承载力持续下降,严重威胁海洋经济的可持续发展。同期以来,国内学者开始了海洋生态补偿研究,主要集中在海洋生态补偿的概念界定、生态损害评估方法等基础层面。2012年,党的十八大报告提出要“建立体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度”,学者开展了海洋生态补偿制度建设的研究,对海洋生态补偿的范围、补偿标准以及法律法规完善、补偿模式构建等问题进行了全方位论述,有力地推动了我国海洋生态补偿由理论探讨上升到制度建设层面的研究。但是,通过系统梳理已有的研究成果,发现仍存在海洋生态补偿概念界定模糊、补偿范围和补偿标准不一、政策法规建设研究滞后等问题。本研究基于海洋生态补偿的两个基本类型:增益型补偿和抑损型补偿,针对海洋生态补偿制度建立的3个关键点:补偿主体和受体、补偿标准、补偿方式,对已有的研究成果进行了综合评述并讨论了未来研究方向,以期对我国海洋生态补偿制度建设的科学性、规范性和可操作性研究有所裨益。

1 海洋生态补偿的概念和分类

海洋生态补偿源于生态补偿的概念而提出,因国内外对生态补偿概念理解千差万别,所以目前海洋生态补偿的概念也尚无公认的定论。有些学者认为海洋生态补偿是一种海洋资源环境保护的经济手段,即通过一定的政策或市场途径让生态保护成果的受益者支付相应的费用,目的是支持和鼓励保护海洋生态环境行为[1]。也有些学者认为海洋生态补偿是对生态功能的补偿,是使受损害的海洋生态系统服务功能恢复到初始状态而人为采取的修复活动[2-3]。此外,还有些学者提出海洋生态补偿应包括海洋生态保护补偿和海洋生态损害补偿,属于“外部性内部化”[4-5]。

之所以在海洋生态补偿的概念界定存在较大的差异,原因在于海洋生态补偿的分类标准过多。笔者认为,根据海洋资源开发所产生的外部性的性质,海洋生态补偿可分为增益型补偿(正外部性内部化)和抑损型补偿(负外部性内部化)。

增益型补偿是指因保护海洋生态环境,海洋生态保护的受益人或海洋资源的所有者对海洋保护者和建设者以及付出代价者进行弥补。如国家建立海洋生态保护区,保护区内的民众做出牺牲,或丧失发展机会,应该得到补偿[6],增益型补偿体现“谁受益,谁补偿”原则。

抑损型补偿是指海洋开发和利用者在利用海洋资源的过程中造成海洋生态损害,作为责任方应对海洋生态服务的损失进行恢复和补救,海洋资源托管方的政府代表整个社会对海洋生态损害的责任方进行求偿,抑损型补偿表达了“谁破坏,谁补偿”的准则。

国外对海洋生态损害的补偿体现在专门的法案中。“Compensation”确指赔偿,是责任方的过错行为(故意、过失或违法)对他人造成损害而赔偿对方全部损失,带有惩罚性,责任方负有不可推卸的法律责任[7]。例如美国制定有《清洁水法(CWA)》《油污法(OPA)》《环境应对、赔偿和责任赔偿法(CERCLA)》[8]。其中CERCLA确立了潜在责任方的赔偿义务,规定向美国的通航水域排放有害物质的责任方有义务承担一切消除成本和必要的应对成本,以及对自然资源的损害和合理的评估费用[7]。欧盟的《环境责任法令》(EC指令)第6条规定如果经营者对该指令所保护的自然资源造成了严重损害,公共机构有权要求其采取必要的修复措施,损害赔偿金要优先考虑修复成本,此外经营者也必须承担修复期间的自然资源损失[9]。上述法律都规定自然资源损害应该是补偿性赔偿的而非普通法原则下的惩罚性赔偿[7],其生态损害赔偿自然均属于抑损型赔偿。

2 海洋生态补偿主体和受偿对象

构建海洋生态补偿制度的主要任务是通过明晰权责关系,调节相关利益者经济利益来实现对海洋资源的合理利用以及海洋生态环境的保护和治理。因此界定补偿主体和受偿对象,明确相关利益方是建立海洋生态补偿制度的前提和基础。

补偿主体是负责筹集资金、实施补救的义务方。增益型补偿主体是海洋生态保护成果的受益人或海洋资源的所有者。《中华人民共和国宪法》第9条规定“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源都属于国家所有”。

在海洋生态保护区建设中,国家直接享受海洋生态保护和建设成果,是海洋生态保护成果的受益人,因而是增益型生态补偿主体。受偿对象是海洋保护活动的建设者以及为配合海洋保护做出牺牲者和利益受损者,例如,因限制捕捞而被迫转产转业的渔业企业和个人、近岸生活的居民等[10]。

抑损型补偿主体是造成海洋资源和生态损害的责任人,也是海洋资源的使用者,主要包括渔业捕殖企业和个人、海洋工程开发企业等。根据我国宪法规定,海域资源属于国家所有,因此对于海洋资源开发的生态损害或破坏,国家有权提出赔偿请求,故应为生态补偿的受偿对象。但是国家只是一个相对抽象的主体,在具体的实施中,具有管理主体资格和能力的政府才真正是实际的受偿主体。在我国,国家海洋局代表国家行使海洋环境的保护权,因此国家海洋局及地方海洋行政管理部门是抑损型生态补偿的受偿对象[11]。

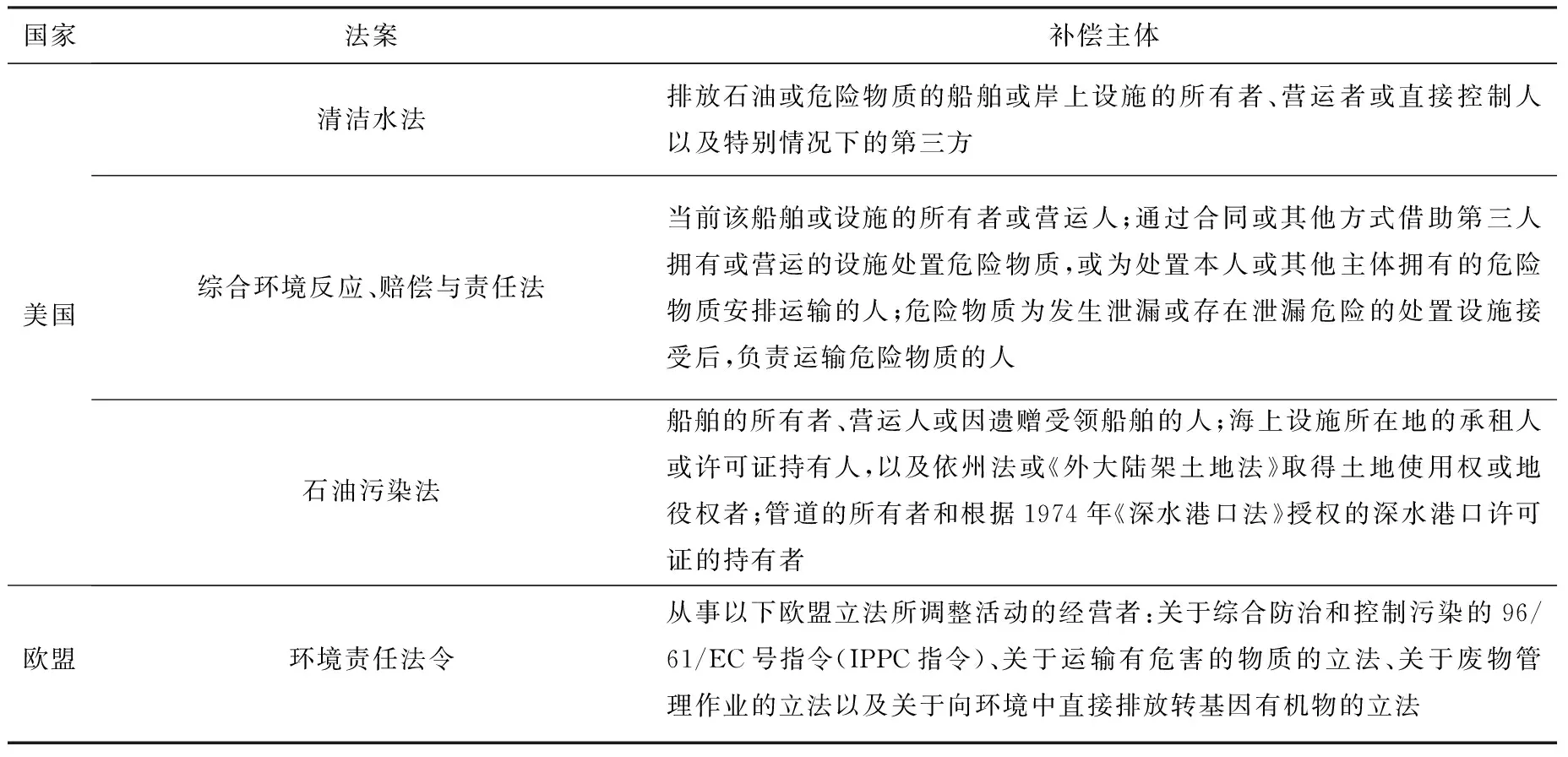

国外海洋生态补偿一般是指抑损型补偿,补偿主体也即赔偿主体,是指“法律规定的应对自己损害海洋自然资源的行为负责,并对该损害进行赔偿的人”[8]。补偿主体负责赔偿对自然资源的损害、破坏或损失并承担相关评估费用。美国、欧盟、加拿大等国家和区域组织制订了多个自然资源损害评估法案,对补偿主体进行了界定(表1)。

国外在明确受偿对象时具有一致性,即建立托管人制度,任命特定的主管机构作为特定自然资源的托管人。托管人有权对造成自然资源损害的经营者提起诉讼和损害赔偿[9]。托管人除具有索赔权外,还可以评估海洋生态损害并有权选择合理的修复措施。

美国《综合环境处理、赔偿和责任法》和《油污法》规定国家海洋与大气管理局是海岸及海洋资源的托管人[12]。同时,美国建立了由生物学家、资源经济学家和律师等组成的地区损害估算团队来协助受托人估算自然资源损害,制订和评估修复方案,以及通过谈判或诉讼的方式获得损害赔偿。

欧盟《环境责任法令》(EC指令)规定成员国具有自然资源损害赔偿的起诉资格,并要求成员国任命主管机构作为有关自然资源的受托人行事,由其承担估算自然资源损害和决定适当的修复方案。然而,EC指令将非政府组织和公民个体排除在了自然资源损害权利主体之外,非政府组织和私有自然资源无权要求污染者直接赔偿损害,但有权要求主管机构采取措施修复损害,并对即将采取的修复措施提请观察[9]。

表1 美国和欧盟自然资源损害赔偿法案界定的补偿主体[9,13]

3 海洋生态补偿标准

补偿标准是实现生态补偿的依据,解答“补偿多少”的问题。综合而言,确立海洋生态补偿标准的依据主要分为3种:基于海洋生态系统服务价值标准、基于直接经济损失标准以及基于海洋生态损害的修复标准。

3.1 海洋生态系统服务价值标准

早在1997年Constanza等[14]将全球生态系统提供的服务功能分为17种类型,并首次测算出全球生态系统服务总价值平均为每年33万亿美元,其中海洋生态系统价值占比63%。2001年,联合国启动千年生态系统评估(MA)项目,提出了系统的生态系统服务价值评估框架[15]。据此框架,学术界较为统一地将海洋生态系统服务功能划分为供给、调节、文化和支持功能四大类[16]。

基于生态系统服务功能价值评估的研究成果,学者纷纷以此作为确定海洋生态补偿标准的依据。

Paulo A.L.D.Nunes等[17]将旅行费用法和意愿调查法相结合,测算了保护荷兰海洋环境免受赤潮、船舶搁浅等海洋环境污染所带来的经济价值。

Karl Van Biervliet等[18]利用意愿调查法,计算了比利时北部海岸不同石油泄漏事故造成的海洋非使用价值的损失量。

在抑损型补偿中,我国学者彭本荣、洪华生[19]基于厦门湾海岸带生态系统服务价值,估算出厦门湾每平方米围填海造地的生态损害价值为279元;刘容子等[20]根据围填海对生态系统服务功能的影响,量化了福建省13个海湾的围填海的生态损害。赵斐斐等[21]利用意愿调查法评估连云港海滨新区潮滩湿地生态系统服务功能价值,进一步作为连云港海滨新城围填海工程对湿地生态破坏的补偿标准。

对于增益型补偿,韩秋影[22]基于广西合浦海草示范区的海草生态服务功能价值包括近海渔业价值、护堤减灾价值、科研价值和净化水质价值的量化评估,进而整合为海草示范区所有者的受益价值,结合利益受损渔民的实际损失,得出广西合浦海草示范区建设国家对渔民的补偿强度为3 443元/户。

以上研究的共同点是,以海洋生态系统的供给服务、支持服务、调节服务和生境服务等的经济价值为标准,或是基于不同用海方式对服务价值的损害程度,利用经济价值评估方法将建设项目导致损害的物理量转化为经济价值的损失量,进而将损失的货币量作为补偿量的参考标准。或是针对某种海洋资源保护措施,例如设立海洋自然保护区,据此将增加或维护的生态系统服务功能转化成货币量作为补偿标准。

用公式表述为海洋生态补偿标准为

式中:i为受到损害/增加的生态服务类型;n为受到损害/增加的生态服务类型数目;Vi为第i种生态服务受损/受益价值折现后总量;S为生态损害/保护区的面积。

对海洋生态系统服务功能进行货币化评估是依据该标准实施生态补偿的难点和分歧点,经量化后的损益价值直接决定了补偿量的多少。但由于海洋具有整体性和流动性的特点,很难辨别资源开发或保护到底在什么范围、多长时间带来了何种生态系统服务功能的下降或增加,如果估算出的价值偏大,超出了人类社会生产的价值,补偿主体较难接受。因此,有学者指出应把基于海洋生态系统服务价值法作为生态补偿标准的上限。

3.2 直接经济损失标准

直接经济损失是指海洋资源开发直接造成资源产量或生态服务功能下降所引起的财产收益的损失。直接经济损失标准要求受损的资源或生态服务有相应的市场价格或替代价格。增益型补偿的直接经济损失标准为保护自然的成本损失,包括保护区的管理、建设成本损失,保护区当地居民因让渡产权而丧失的机会成本和发展成本损失。李京梅、孙晨以山东省滨州贝壳堤岛与湿地国家级自然保护区为例,以保护区建设导致居民放弃从事渔业捕捞、水产养殖、盐业、农业的经济收入,作为样本村居民补偿标准 所获得的补偿标准[23]。抑损型补偿的直接经济损失标准指依据建设项目影响海洋生物资源的范围和程度,根据受影响的海洋生物资源的市场价格,计算受损害的海洋生物资源的直接经济损失,进而将此作为补偿量的参考标准。

用公式表示为

式中:Y为补偿额;n为受损的海洋生物资源类型;Di为生物密度(kg/hm2);S为受到污染的面积;P为当地海洋生物市场价格(元/kg)。

该补偿标准在计算渔业资源补偿费时较为常用。2008年4月国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了《渔业污染事故经济损失计算方法》,该国家标准成为确立渔业资源损失补偿费的依据。同时山东、浙江等沿海省、市、自治区出台地方性法规,明确造成渔业资源损失应向当地渔政监督管理机构缴纳渔业资源损失赔偿费,赔偿费额度的确定为直接经济损失标准。该标准充分考虑了用海建设项目的生物资源损害代价,但没有完全考虑所损失的生态服务功能社会总效用,因此一般将此作为海洋生态补偿的最低标准。

3.3 海洋生态损害修复标准

实施海洋生态补偿的目的是保护海洋生态环境,并使受破坏的海洋生态系统或海洋资源发挥原有的服务功能。目标在于保持生态功能的基准水平而不是人们福利水平的不变。依据生态系统服务功能价值损失征收的生态补偿金不能完全用于上述目的,因此国外海洋生态补偿的研究与管理更侧重生态修复。因而修复费用成为确定海洋生态补偿标准的参考依据之一。该方法能避免获取经济损失尤其是非使用价值损失有效评估的困难,符合生态补偿的目的。美国自然资源损害评估框架(NRDA)强调通过实物生态修复项目实现公共补偿,并在有关法律中做出了明确规定。

《油污法》要求自然资源的受托人应把补偿资金花费在“修复、替换遭到破坏的自然资源,或获得等同的自然资源所用的开支”[24]。

1997年,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)颁布了评估自然资源损害的指导文件,建议应基于修复工程计算生态损害的补偿,用修复工程成本度量损害。并推荐使用生境等价分析法(habitat equivalency analysis,HEA)对船舶搁浅、溢油事故和有害物质排放等处的自然资源进行受损评估,估算生态系统或生物要素提供服务所受到的损害,并进一步制订修复计划、确定修复规模作为对公众的补偿额[12]。

1997年,美国商务部、内政部把应用HEA研究珊瑚礁和海岸受损索赔的案例编入自然资源损害评估NRDA指导手册。

2004年,一项针对全美22个州的NRDA的调查显示,收集的88个案例所采用的评估技术,其中18%的方法是等价分析法[25]。2004年欧洲《环境责任指令》发布,专门成立了“欧盟应用资源等价分析法评估环境损害”项目,开展等价分析法(equivalency analysis method,EAM)的工具箱和案例研究。

基于海洋生态损害修复的补偿标准包括3个部分:一是把受损的海洋资源及其服务功能恢复到基线水平的修复成本,即初始性修复措施成本;二是从损害开始到资源恢复到基线水平期间的功能损失补偿,即补偿性修复措施成本;三是执行损害评估产生的合理成本,包括损害评估费、行政执法费、数据收集费用及相关监控成本等[9]。

近年来,我国学者在海洋生态补偿研究中开始重视生态修复,针对溢油事故、围填海造地等造成海洋生态损害,采用等价分析法,提出人工种植红树林、建设人工湿地、海洋生态保护区等修复措施,评估修复补偿规模。如李京梅等利用生境等价分析法对胶州湾围垦生态损害进行评估,测算出通过人工种植沼泽植被来修复受损湿地生境所需的工程规模为358 hm2[25]。杨寅、韩大雄等运用生境等价分析法估算出修复我国某海域溢油事故损害所需替代生境红树林工程规模为347.99万m2[26]。

4 海洋生态补偿方式

生态补偿方式是补偿得以实现的具体表现形式。按照不同的准则可将海洋生态补偿的方式分为不同体系。依据补偿实施主体和运作机制可以分为政府补偿和市场补偿;按照补偿对象和客体获得补偿的形式可以分为经济补偿、生境补偿、资源补偿、政策补偿和智力补偿[27-28]。本文仍然按照增益型补偿和抑损型补偿分类梳理补偿方式。

4.1 增益型补偿方式

增益型补偿形式多样,包括货币补偿、资源补偿、政策补偿和智力补偿等。增益型补偿方式在渔业资源管理、建设项目用海等补偿已经有具体应用。例如,21世纪初国家拨出专项资金支持海洋渔业减船转产工程,实施渔船报废制度,拨出专项资金对渔民予以补助,并详细规定了我国退出海洋捕捞渔民的补贴标准和资金的使用范围;为改善海洋生态环境,我国从2001年开始实施《渤海碧海行动计划》;20世纪80年代我国开始的人工增殖渔业资源措施;中央政府和各沿海地方政府建立海洋生态资源的生态补偿制度,通过制定各项优先权和优惠待遇的政策给予受偿者权利和发展机会的补偿;对被补偿地区开展免费的技术咨询和指导,培训受偿地区的技术人员、管理人员等以提高补偿对象的生产技术和收入水平。如我国广东、福建、浙江、江苏、山东等地每年举办的渔民转产转业培训。

4.2 抑损型补偿方式

抑损型补偿一般以货币补偿和生态修复为主。21世纪初,部分国家和政府开展了围填海造地的生态修复补偿实践,如日本专门设立再生补助项目;美国提出生境保育计划(HCP)和湿地保护银行(WMB)[29]。

我国抑损型海洋生态补偿方式最初以货币补偿为主,对需要占用海域资源的填海造地等海洋开发利用活动征收海域使用金;对造成海洋生态损害的海洋石油勘探开发活动等处以经济罚款,并在相关法律中明确规定了赔偿额度。我国《海洋环境保护法》第85条规定,“违反本法规定进行海洋石油勘探开发活动,造成海洋环境污染的,由国家海洋行政主管部门予以警告,并处2万元以上20万元以下的罚款”。目前发生在我国沿海的溢油事故生态损害赔偿主要依据国家海洋局2007年《海洋溢油生态损害评价技术导则》。近年来,在借鉴国际经验的基础上我国也越来越强调对填海造地、海洋溢油事故等造成的生态损害使用生境修复补偿方式。如,通过建设海草床、人工红树林,建立人工湿地、退田还海等措施,实施海洋生态补偿。

5 结论

生态补偿已经在世界范围内广泛开展,相对来说,我国海洋生态补偿仍然处在探索阶段。从理论和实践方面来看,我国海洋生态补偿还存在以下不足和空白。

(1)缺乏海洋生态补偿制度的法律依据。当前我国并没有出台国家层面上的海洋生态补偿的专门立法和技术指导。海洋生态补偿法律制度零星存在于《海洋环境保护法》《渔业法》《海域使用管理法》等环境法律体系中。虽然沿海地区个别省份出台了海洋生态补偿的地方性法规,但其无法用来指导全国的生态补偿。总体来看,涉及海洋生态补偿的法律规定大多过于笼统,可操作性较弱,没有明确界定海洋生态补偿的责任主体、补偿范围及标准、程序及补偿金的使用管理等关键要素,造成海洋生态补偿实践中无法可依,执法无据的局面,致使利益相关者无法依据法律明确权、责、利关系,因而海洋生态补偿进展缓慢。

(2)补偿标准确立的依据不完善。相较于国外自然损害补偿制度而言,目前我国海洋生态补偿以货币补偿为主,较少重视生态修复。学者们在探讨补偿标准时多是以海洋生态系统服务价值损益的货币量为依据,建议给予多少经济补偿。然而,实施海洋生态补偿的目的是保护海洋生态环境,使受损的海洋生态系统发挥原有的服务功能。根本目标在于保持生态功能的基准水平而不是人们福利水平的不变。货币补偿为主征收的补偿金大多用于满足人们生活、安置、迁移、生产等需求,真正用于海洋生态保护、海洋生态损害修复的很少,不能实现上述海洋生态补偿目标。同时货币补偿的金额往往不足以修复受损生境,易导致自然的净损失。因此在确立补偿标准时应以实施生态修复工程花费的修复成本为主,通过成立专家评估小组和监督组织,确保补偿用于生态修复。在无法选取合适的生态修复项目或修复项目费用远超出人们的承受能力情况下可采取直接货币补偿。

(3)现行补偿标准的计量方式存在不合理性。即便是采取货币补偿,确定补偿量时采用的计量模型方法具有争议性。欧美一些国家的法律和国际条约,不承认用模型计算出的经济价值结果。海洋生态系统的特殊性决定了海洋生态系统提供的某些服务功能的价值(非使用价值和存在价值)难以量化。意愿调查法历来是对非使用价值进行货币化量化时唯一可用方法。该方法具有简单易操作的优点,但由于该方法取决于受偿者的主观意愿,主观性太强,难以保证评估的有效性与公平公正性,评估结果往往夸大实际价值,造成海洋生态补偿标准制定过高,补偿主体较难接受。此外因获取海洋损害相关数据的困难性,评估价值时采用到的其他环境经济学方法是否合理也有待商榷。

[1] 王淼, 段志霞. 关于建立海洋生态补偿机制的探讨[J]. 海洋信息, 2007(4): 7-9.

[2] 崔凤, 崔姣. 海洋生态补偿:我国海洋生态可持续发展的现实选择[J]. 生态文明, 2010 (6): 76-83.

[3] 刘霜, 张继民, 李娜那 等. 填海造陆用海项目的海洋生态补偿模式初探[J]. 海洋开发与管理, 2000, 27(9): 27-29.

[4] 郑伟, 徐元, 石洪华 等. 海洋生态补偿理论及技术体系初步构建[J]. 海洋环境科学, 2011, 30(6): 877-880.

[5] 郑苗壮, 刘岩, 彭本荣 等. 海洋生态补偿的理论及内涵解析[J]. 生态环境学报, 2012 ,21(11): 1911-1915.

[6] 王金坑, 余兴光, 陈克亮 等. 构建海洋生态补偿机制的关键问题探讨[J]. 海洋开发与管理, 2011, 28(11): 55-58.

[7] DOUGLAS D. O FIARA. Natural resource damage assessments in the United States: rules and procedures for compensation from spills of hazardous substances and oil in waterways under US jurisdiction[J]. Marine Pollution Bulletin, 2002, 44: 96-110.

[8] 王树义, 刘静. 美国自然资源损害赔偿制度探析[J]. 法学评论, 2009 (1): 71-79.

[9] FRANK M. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage[M]. Springer, 2005: 3-25.

[10] 贾欣, 王淼. 海洋生态补偿机制的构建[J]. 中国渔业经济, 2010, 28(1): 17-19.

[11] 宫晴晴.海洋生态环境损害国家索赔制度初探[D].上海: 华东政法大学, 2012.

[12] NOAA. Habitat equivalency analysis: an overview. Silver Spring,Maryland: Commerce Damage Assessment and Restoration Program[M].Washington: National Oceanic and Atmospheric Administration Department, 1995.

[13] 黄莹. 美国自然资源损害赔偿制度探析[D].北京: 对外经济贸易大学, 2007.

[14] CONSTANZA R,D ARGE R, De GROOT R, et al. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital[J]. Nature, 1997, 387: 253-260.

[15] Millennium Ecosystem Assessment (MA). Ecosystems and Human Well-being: synthesis[R]. Washington DC: Island Press, 2005.

[16] 石洪华, 郑伟, 陈尚,等. 海洋生态系统服务功能及其价值评估研究[J]. 生态经济, 2007 (3):139-142.

[17] PAULO A L D, NUNES A T,DE BLAEU. Economic assessment of marine auality benefits: applying the use of non-market valuation methods[C]//. FRANK MAES. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. Berlin: Springer, 2005: 136-163.

[18] KARL VAN BIERVLIET, DIRK LE ROV, PAULO A L D NUNES. A Contingent Valuation Study of an Accidental Oil Spill along the Belgian Coast[C]//. FRANK M. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. Berlin: Springer, 2005: 165-207.

[19] 彭本荣, 洪华生. 海岸带生态系统服务价值评估: 理论与应用[M]. 北京: 海洋出版社, 2006.

[20] 刘容子, 吴珊珊, 刘明. 福建省海湾围填海规划社会经济影响评价[M]. 北京: 科学出版社, 2008.

[21] 赵斐斐, 陈东景, 徐敏,等, 基于CVM的潮滩湿地生态补偿意愿研究[J]. 海洋环境科学, 2011, 30(6): 972-875.

[22] 韩秋影, 黄小平, 施平,等. 广西合浦海草示范区的生态补偿机制[J]. 海洋环境科学, 2008, 27(3): 283-286.

[23] 李京梅, 孙晨. 海洋自然保护区居民补偿制度研究[J]. 农业经济问题, 2012(2): 97-99.

[24] BRIAN R, WILLIAM W. WADE, Policy evaluation of natural resource injuries using habitat equivalency analysis[J], Ecological Economics, 2006 (58): 421-433.

[25] 李京梅, 王晓玲. 基于生境等价分析法的胶州湾湿地围垦生态损害评估[J]. 资源科学, 2013, 35(1): 59-65.

[26] 杨寅, 韩大雄, 王海燕. 生境等价分析在溢油生态损害评估中的应用[J]. 应用生态学报, 2011 (8): 2113-2117.

[27] 韩秋影, 黄小平, 施平. 生态补偿在海洋生态资源管理中的应用[J]. 生态学报, 2007, 26(1): 126-129.

[28] ELLIOTT M, CUTTS N D. Marine habitats: loss and gain, mitigation and compensation[J]. Marine Pollution Bulletin, 2004, 49:671-674.

[29] GREINER R, YOUNG M D, MCDONALD A D, BROOKS M. Incentive instruments for the sustainable use of marine resources[J]. Ocean and Costal Management, 2000, 43(1): 29-50.

国家社会科学基金项目“围填海造地资源环境价值损失评估及补偿研究”(12BJY064);教育部人文社科重点研究基地重大研究项目“海洋生态系统服务功能价值损失评估与补偿研究”(2013JJD790032).

F326.4

A

1005-9857(2015)08-0085-07