资源型地区产业结构优化测度及对经济增长的影响——以山西省为例

冯江茹,范新英,2

(1. 山西大学商务学院,山西 太原 030031;2. 山西财经大学,山西 太原 030006)

1 问题提出

一般认为,产业结构优化包括合理化和高度化两个方面。针对如何评判产业结构的合理性问题,学术界也从多个角度进行了相关研究[1-10]。与此同时,产业结构优化对经济增长的影响也引起了学者们的关注。一些学者利用不同研究方法对这一问题进行了实证检验[11-14]。

本文在借鉴和吸收国内外学者相关研究成果的基础上,对产业结构合理化和高度化的测度方法进行探讨,并以典型的资源型省份山西省为例定量测算产业结构合理化和高度化的程度,最后借助分位数回归模型研究产业结构优化对经济增长的影响。

2 产业结构合理度测算

本文借鉴泰尔指数的定义方法对产业结构合理化问题进行研究,其计算公式如下:

式中,Y 表示产值,L 为就业总人数,i 表示不同产业,n 表示产业部门数。按照古典经济学的基本假设,当处于均衡发展状态时各产业部门生产率水平相同。此时,Yi/Li= Y/L,从而TL = 0 。当经济处于非均衡状态时,TL 值越大,表明经济越偏离均衡状态,产业结构越不合理。

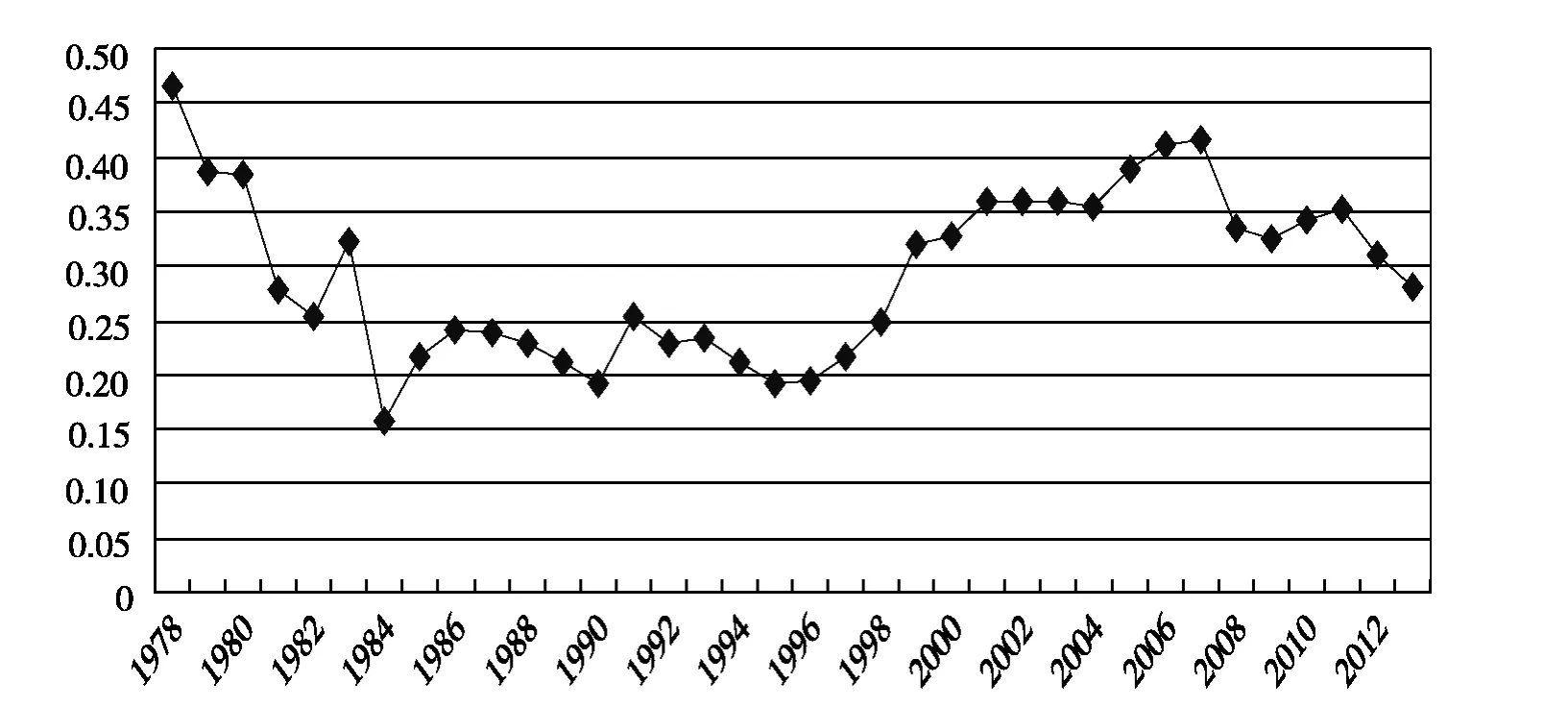

通过选取1978—2013 年山西省国内生产总值、总就业人数以及第一、二、三产业总产值和就业人数,将相应数据代入式(1),计算出不同年份产业结构合理度,变动趋势如图1 所示。

总体来看,山西产业结构的合理度不高且波动较大,呈现一定阶段性特征。1978—1984 年,改革开放初期的经济开始快速发展,各地对能源需求旺盛,使得具有煤炭资源优势的山西省在产业布局和就业方面较为有利,这一时期产业结构合理度数值大幅度下降,说明产业结构日趋合理。此后1985—1995 十年间,随着煤炭工业得到快速发展,战略导向让山西受益,各个产业都得到了一定发展,产业结构合理度在一个相对较小的范围内波动。但随后1996—2007 年产业结构合理度数值逐步增大,说明随着对煤炭单一资源的依赖,“一煤独大”的畸形产业结构弊端开始凸显。随后,产业结构不合理问题逐渐被重视,中央和地方政府开始探索相关政策调整和优化产业结构,2008 年以后产业结构合理性有所增强,但其数值一直在0.340 左右徘徊,表明产业结构仍不够合理。

图1 1978—2013 年山西省产业结构合理度变动趋势

分产业来看,第一产业劳动生产率与社会平均劳动生产率之比的对数值一直为负数,表明第一产业劳动生产率一直低于社会平均劳动生产率。从第二产业劳动生产率与社会平均劳动生产率比值来看,其对数值变动比较平稳,表明其劳动生产率一直高于社会平均劳动生产率。第三产业劳动生产率与社会平均劳动生产率之比变动呈现出波动性特征,但波动幅度并不大,而且其数值基本上在0 ~0.5 之间徘徊。值得注意的是,山西省的高劳动生产率主要集中在第二产业,甚至最近两年还有加剧的趋势,说明山西省的经济发展依然是过度依赖第二产业,而农业和服务业发展相对落后的现状并未改变。

3 产业结构高度测算

产业结构高度化是指产业结构由低水平向高水平演进的过程。刘伟等(2008)认为,当某地区劳动生产率较高的产业所占比例较大时,其产业结构高度才比较高[10]。因此,将产业结构高度的测量指标看作是比例关系和劳动生产率的乘积,并将其命名为“产业结构高度H”,该值既反映不同产业比例关系的演进,又反映劳动生产率的提高。

i 可取1、2、3,代表第一、二、三产业,也可取1,2,…,m,代表国民经济的m 个部门。vit代表产业i 在t 时间的产值在GDP 中所占比重,LPit代表产业i 在t 时间的劳动生产率。

为便于利用产业结构高度指标反映工业化进程和进行横向比较,需要首先消除量纲的影响,因此将劳动生产率进行标准化处理,标准化处理公式如下:

式中,LPit是产业i 在t 时间的劳动生产率,且LPit= Yi/Li,即产业i 的产值与就业人数的比值。是标准化的产业i 的劳动生产率,LPif和LPib分别表示工业化初期和完成期产业i 的劳动生产率。

选取1978—2013 年山西省的总产值以及第一、二、三产业的产值和就业人数,将其代入公式(2)、(3),计算出1978—2013 年第一、二、三产业的及产业结构高度H,如图2 所示。图2 中LP1、LP2、LP3、H 分别代表第一、二、三产业标准化的劳动生产率和产业结构高度。可以看出,1996 年以前山西产业结构高度H 一直为负,说明尽管第三产业的劳动生产率处于缓慢上升阶段,但经济总体明显处在工业化起飞前的预备阶段。1996 年以后山西产业结构高度明显提升,2000 年高度值H 首次超过0.1,产业发展进入一个新阶段。2004 年以后,山西产业结构高度的提升速度明显加快,并在2011 年H 达到1.050。参照刘伟等的研究结论,产业结构高度值超过1 表明处于实现工业化加速过程。按照这一判断标准,山西省在2011 年已完成了工业化加速阶段。

图2 1978—2013 年山西省产业结构高度演进路径

从山西省分产业标准化的劳动生产率变动规律可以看出,第一产业的劳动生产率水平与发达经济该产业的劳动生产率相差最大,且其提升速度最慢。第二产业标准化的劳动生产率数值在1995 年以前一直为负数,表明其劳动生产率低于发达经济工业化开始时的劳动生产率,但1995 年首次由负变正后,其劳动生产率开始稳步提高。而第三产业的劳动生产率水平虽然在1982 年以前略有波动,但一直处于不断提高的状态,并且1998 年以后提高的速度明显加快,有力推动了山西产业结构高度的提升。

4 产业结构合理化和高度化对经济增长的影响

4.1 模型构建及分位数回归方法

为了考察产业结构合理化和高度化对经济增长的影响,建立回归模型如下:

式中,yt表示t 年的经济增长率,TLt和Ht分别表示t 年的产业结构合理度和高度值,μt为独立同分布的随机误差项。在对模型进行参数估计时,通常采用的普通最小二乘法仅能得到条件均值,而分位数回归则可以对不同分位的因变量进行考察。因此,为了挖掘产业结构合理化和高度化对经济增长影响的更多信息,本文使用分位数回归模型进行分析。

分位数回归方法利用因变量的条件分位数建模分析,从而可实现解释变量和被解释变量之间的条件分位数估计,其基本思想可以描述为:设随机变量的分布函数记为F(y)= Prob(Y ≤y),则Y 的τ 分位数即为满足F(y)≥τ 的最小y 值,可表示为:

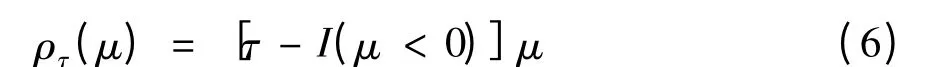

对于任意的0 ≤τ <1 ,定义一个“检验函数”ρτ(μ)表示为:

假设分位数回归模型为:

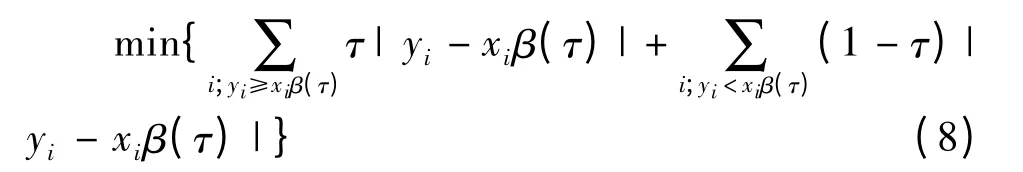

分位数回归的目标函数是绝对离差的加权和,其参数估计可采用线性规划的方法进行。在实际估计过程中,可假定μ = 1 ,对τ 分位数的样本分位数进行线性回归可表示为使得以下加权误差绝对值之和最小,即:

随着τ 分位数的变化,可得到不同的分位数函数。当分位数τ 的取值从0 变至1 的过程中,即可得到所有因变量y 在自变量x 上的条件分布变动轨迹。因此,利用分位数回归方法可以更深入地考察产业结构合理化和高度化对经济增长的影响。

4.2 实证分析

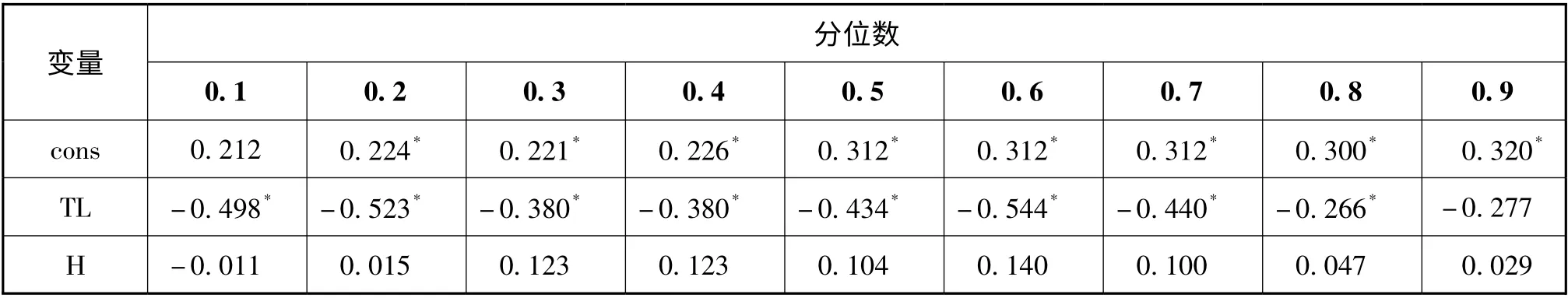

在进行模型参数估计时,为避免虚假回归现象,首先需对各变量序列进行平稳性检验。本文选取常用的ADF 方法进行检验,结果表明在5%显著性水平下,GDP 增长率、产业结构合理化、产业结构高度化三个序列都为平稳时间序列。可将其代入分位数回归模型,表1 列出了较有代表性的0.1 ~0.9 的9 个分位点处的估计结果。

表1 分位数回归模型参数估计结果

合理化的系数为负值,原因在于从合理化指标的定义来看,其为逆向指标,即数值越大产业结构越不合理,因此可以得出产业结构合理度TL值与经济增长负相关,表明产业结构越合理,其对经济增长越有促进作用。同时,分位数回归的结果表明,山西产业结构合理化对经济增长的影响,除与产业结构合理性本身有关外,还与经济发展速度密切相关。当经济增长率处于较低水平时,产业结构合理化对经济增长的促进作用比较小,反过来说就是即使存在产业结构不合理,其对经济增长的抑制作用也不会太大。当经济增长率处于相对较高的水平时,产业结构不合理会对经济增长产生明显的抑制作用。

山西产业结构高度化对经济增长的影响为正,但其影响系数不显著,说明产业结构高度化对经济增长的推动作用不明显。但从分位数回归结果仍然可以看出,在样本期内产业结构高度化对经济增长的影响作用呈现明显的倒U 型分布,说明产业结构高度化对经济增长的影响作用与经济增长速度有较大关联。只有当经济增长维持在适当速度时,产业结构高度化对经济增长的影响作用才较大。而当经济增长速度过高或过低时,产业结构高度化对经济增长的影响作用会明显变小,甚至可能出现抑制效应。

5 结论与启示

(1)山西产业结构的合理度不高且波动较大,呈现一定阶段性特征,其制约因素主要是第一产业劳动生产率与山西省的平均劳动生产率的差距过大。

(2)1978—1996 年山西产业结构高度化水平较低且发展缓慢,经济总体处于工业化起飞前的准备阶段。从1996 年开始,山西才真正进入工业化时期。1996 年以后产业结构高度明显提升,尤其是2004 年以后,其提升速度明显加快,这主要得益于第二、三产业尤其是第三产业劳动生产率的提高以及其在三大产业中所占份额的增加。

(3)山西产业结构合理化和高度化对经济增长的影响存在较大差异,合理化对经济增长的促进作用大于高度化,并且它们都与经济增长速度有关。高度化对经济增长的推动作用不明显,只有当经济增长维持在适当速度时,产业结构高度化对经济增长的影响作用才较大。

针对资源型地区产业结构特点和实证分析结果,本文提出以下政策建议:

(1)重视产业结构合理化问题,以使产业结构在合理化的基础上进一步达到更高的高度。

(2)立足能源工业,延长和延伸产业链,促进工业内部结构合理化,用循环经济的思想及途径解决资源型产业结构与产业梯度转移中的问题。

(3)加快开发山西省丰富的旅游资源,以新兴服务业为主导,大力发展第三产业,进一步提升第三产业所占份额,并不断提高其生产率水平,促进产业结构的合理化和高度化。

[1]汪传旭,刘大. 产业结构合理化的定量分析模型[J].技术经济,2002,(4):51 -55.

[2]刘小瑜. 中国产业结构的投入产出分析[D].江西财经大学,2002.

[3]陈荣达,楼远. 基于灰色关联度的温州产业结构合理化评估[J].财经论丛,2006,(3):35 -38.

[4]胡宝剑,蔡钊利,郭立宏. 基于偏离-份额模型的延安产业结构合理化分析[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2010,(3):45 -50.

[5]潘文卿,陈水源. 产业结构高度化与合理化水平的定量测算[J].开发研究,1994,(1):42 -44.

[6]白雪梅,赵松山. 浅议地区间产业结构差异的测度指标[J].江苏统计,1995,(12):17 -20.

[7]陈静,叶文振. 产业结构优化水平的度量及其影响因素分析[J].中共福建省委党校学报,2003,(1):44 -49.

[8]靖学青. 产业结构高级化与经济增长[J].南通大学学报(社会科学版),2005,(9):45 -49.

[9]周昌林,魏建良. 产业结构水平测度模型与实证分析[J].上海经济研究,2007,(6):15 -21.

[10]刘伟,张辉,黄泽华. 中国产业结构高度与工业化进程和地区差异的考察[J].经济学动态.2008,(11):4 -8.

[11]段全英. 中国产业结构合理化的经济增长效应分析[D].首都经济贸易大学,2013.

[12]冯江茹,范新英. 我国产业结构对经济增长的影响[J].技术经济,2012,(4):120 -125.

[13]干春晖,郑若谷,余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,(5):4 -16.

[14]付凌晖. 我国产业结构高级化与经济增长关系的实证研究[J].统计研究,2010,(8):79 -81.