天道酬勤—八路军的后勤供给工作(下)

殷 杰

天道酬勤—八路军的后勤供给工作(下)

殷 杰

没有硝烟的货币战争

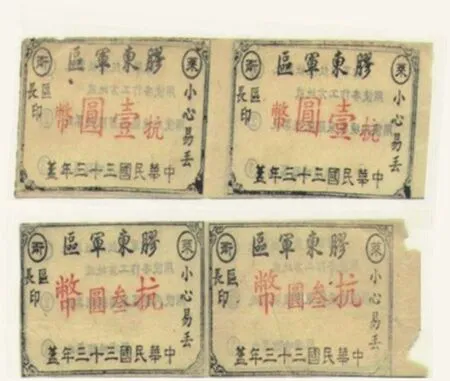

抗战初期,各抗日根据地相继建立银行,以根据地物资为保证,发行货币和兑换券。其中,陕甘宁边区发行了延安光华商店代价券、陕甘宁边区银行边币和陕甘宁边区贸易公司商业流通券3种货币;晋绥抗日根据地发行有兴县地方农民银行币和西北农民银行币;晋察冀边区银行先后发行不同面额及版别的晋察冀边区银行币54种。这些货币为发展根据地生产、保障部队供给,防止和抵制敌伪钞的侵入和流通、保护根据地人民的财富,发挥了重要作用。但随着根据地的逐步扩大,品类繁多的货币对各根据地之间、根据地与敌战区之间经济交流的消极影响日渐显见。

1939年4月,八路军总部后勤部开始筹办冀南银行,任命高捷成为行长,12月正式印发可在各根据地通用的冀南币。冀南银行将发行的本币一半交地方政府用于发展生产和贸易,一半给军队购买粮食和发展军工生产。八路军在供给工作中,积极协助地方政府,逐步用冀南币收回上党票、山西票、河北票,取消各地的土杂票和兑换券,禁止银元流通,不许伪钞进入根据地。这对巩固根据地经济基础、保障部队供给,开展对敌金融斗争发挥了重大作用。

为将伪钞挤出根据地,各根据地银行专门设立了票币交易所,本着不让群众吃亏的原则,把群众手中的伪钞按比例兑换本币。收集到的伪钞由抗日民主政府和八路军的贸易部门在对敌经济斗争中统一使用。

除发行纸币外,八路军后勤部门也非常重视与日伪争夺硬通货。1939年2月,日军占领号称“金都”的山东招远县,立即开始对当地金矿和其他金属矿展开疯狂掠夺。八路军山东纵队后勤部门专门设立胶东黄金工作委员会,积极发展地下力量组织与日军抢夺金矿。他们一方面打击那些帮助日本人卖力掠夺黄金的汉奸,一方面派人打入金矿工人中,积极发展组织,在开采金矿时,想尽一切办法从矿场中带出黄金供给抗日力量。有些工人用烂石头换下高品位金矿石,采取“蚂蚁搬家”的办法带出场区;有些工人借洗涮挖矿工具之机截留金粉,然后再将金粉洒在鞋底、棉衣的棉絮里甚至是揉进头发中,偷偷带出矿区。据统计,抗战期间,招远金矿工人为敌后抗日根据地贡献了13万两黄金。

八路军的卫勤工作

八路军的卫生勤务工作,是在环境极其艰苦、情况极其复杂、物质供应极其困难的条件下进行的,医疗人才匮乏和药品器材短缺是最主要的困难。

以晋西北军区为例,1940年11月,军区所辖部队除120师的6个旅外,还有山西新军的2个纵队、1个旅、l个师和6个军分区,但医务人员却只有三四十人,医疗卫生材料只有2副药驮。

抗日根据地发行的部分货币

为解决医务人员严重不足和医疗技术水平不高的问题,敌战区的中共地下组织和八路军驻国统区各办事处,千方百计动员医疗工作者赴各抗日根据地,为抗战贡献自己的一份力量。白求恩、柯棣华等外藉医务工作者抵达抗日根据地后,除为抗日军民提供医疗救治外,也对八路军医务工作者传授医疗经验和技术。八路军总部在延安开办医科大学,各根据地因地制宜地开办各种医训队和卫生学校,培训医生、护士和司药工。各团卫生队使用卫校编印的统一教材,开办连、营卫生员轮训班,保证了部队和根据地不断扩大的需要。

等待救治的八路军伤员

八路军救治伤病员的工作是在根据地群众的紧密配合下进行的。由于处在敌人残酷扫荡的战争环境中,许多地区把卫生机关、医护人员和伤病员分散于人民群众当中,既保证了伤病员的安全,又能得到及时的治疗和照料。在1939年冬季的反扫荡中,晋察冀边区军区卫生机关、医护人员和伤病员全部化整为零,在阜平、易县、唐县一带的山沟村落中,利用无数的天然山洞隐蔽起来。在山洞建立药房,设立医疗组和手术组,对伤病员采取分组治疗。1940年,在阜平神仙山建立了山洞医院。为了医院的安全,各村民兵组成联防,在敌军必经之路埋设地雷,建立瞭望哨。日军在1941年、1943年的两次大扫荡,对神仙山进行了10多次搜剿和突然袭击,均被打退,山洞医院中的伤病员安然无恙。

冀中平原一马平川,日军机动迅速,扫荡频繁。冀中军区将后方医院化整为零,分成若干医疗小组,每组2~3人,以医生或护士长为组长,分散到各县各区各村进行治疗。部队在什么地方打仗,伤员就留在附近的村庄,由当地医疗小组负责收治,不再向后方转送。根据当地村村有地道、户户有地道的特点,医疗小组将伤员救治工作转移到地下,由群众分散护理。在白洋淀湖区,八路军卫勤部门利用河川纵横和茂密的芦苇建立船上医院或芦苇荡医院,在湖区渔民的掩护下进行伤员救治。

白求恩大夫在黄土岭战斗前沿

抗战之初,八路军所需药品和医疗器材多靠国际医药团体和爱国人士捐助。随着战争走向持久化,医疗用品的需求量猛增。无论是国统区还是敌占区,药品和医疗器材都被列为禁运品。尽管八路军后勤部门冒着生命危险,派人深入敌占区城市购买一些必需药品和医疗器械,敌占区一些进步人士、爱国商人等也积极购买和运送急需的卫生材料,但还是杯水车薪,无法满足广大根据地军民的医疗需要。

1939年1月1日,八路军卫生部依靠从西安买来的部分设备和原料,以及从国统区动员来的十几位药工,创办的八路军卫生材料厂正式开工。不到3个月时间,他们就生产出盐酸吗啡等10多种片剂,以及药棉、纱布等卫生材料。到1939年底,该厂已能生产针、片、丸、散、酊、膏剂和卫生材料等100多种药品。1940年,该厂共产注射剂6000盒,中药9000磅,片剂1200磅,酊剂620磅,药棉1100磅。1941年,卫生材料厂年产量超过前两年,针剂共产9600盒,中药15000磅,片剂4300百磅,棉花5100磅,酊剂1700磅。

延安“大生产”运动中的毛泽东和周恩来等

轰轰烈烈的“大生产”运动

八路军的“大生产”运动是从驻陕甘宁边区的后方留守处等部队开始的。早在1938年,八路军后方留守处在第一次党代会上就提出把开展生产作为三大任务之一。从当年7月起,后方留守处的一些部队在战斗和训练之余,组织干部战士喂猪、养羊、种菜、织衣、做鞋,开展农副业生产,明显改善了生活。这一做法立即推广到后方留守处的所有部队和中央军委直属机关。

1939年2月2日,毛泽东在延安召开的陕甘宁边区抗日军民生产动员大会上指出:边区有200万居民,还有4万脱离生产的工作人员,要解决这204万人的穿衣吃饭问题,就要进行生产运动。同年春,毛泽东提出了“自己动手、生产自给”的方针,并在为中国人民抗日军政大学开展生产运动的题词中提出:“现在一面学习,一面生产;将来一面作战,一面生产,这就是抗大的作风,足以战胜任何敌人!”

1940年2月10日,中共中央和中央军委发出《关于开展生产运动的指示》,指出:“斗争已进入更艰苦阶段,财政经济问题的解决,必须提到政治的高度,望军政首长、各级政治机关努力领导今年部队中的生产运动。开辟财源,克服困难,争取战争的胜利。”要求各部队根据不同环境和条件,开展生产运动,做到“一面战斗(非战斗机关是‘一面工作’)、一面生产、一面学习”。从此,以改善生活为目的的局部性农副业生产,发展为整个陕甘宁边区军民以逐步实现经济自给为目的的“大生产”运动。

在“大生产”运动中,中共中央和中央军委的领导同志率先垂范,身体力行。毛泽东在杨家岭窑洞对面的山沟里亲自开垦出一块土地,浇水、拔草、种菜。周恩来、任弼时经常盘腿而坐,手摇纺车,成为纺纱高手。

1943年,八路军后方留守兵团开荒近20万亩,收细粮465万公斤,蔬菜1650万公斤,织布1.3万余匹,养猪1万余头。

在“大生产”运动中,最为著名的就是359旅。该旅于1941年初开赴延安东南约50公里的南泥湾屯田。他们风餐露宿,披荆斩棘,硬是靠自己的双手,把一个荆棘丛生、荒无人烟的南泥湾,改造成五谷丰登的米粮川。1941~1943年底,359旅共开荒13.8万亩,粮食自给率由79.5%达到完全自给有余,经费自给率上升到93.3%。在开荒的同时,359旅还兴建了纺织厂、肥皂厂,开办了作坊和商店,制定严格管理制度和生产计划,厉行节约,实行盈利分红与奖励制度,调动生产积极性。1944年,该旅不仅实现了粮食和日用品全部自给,还实现了“耕二余一”,开始向边区政府上交粮食。

前方部队也积极响应开展生产运动的号召。1942年,八路军总部和129师所在的太行根据地掀起了大生产热潮。总部直属队开荒1.2万多亩,人均2.8亩。

参加“大生产”运动的陕甘宁盐区

129师增设了生产部,领导部队开荒种地,兴修农田水利。刘邓亲率机关和部队在旱灾严重的涉县筑起一条10余公里的漳南渠,解决了数百亩农田的灌溉需要。太行军区开荒10.2万多亩,连同手工业、畜牧业收入,共折合小米485多万公斤,可自给3个月的粮食和全年的蔬菜。部队行政费用全部由生产收入中解决,大大减轻了人民负担。1944年,全区增产粮食4500万公斤。

120师各军分区成立了生产委员会,并在团一级组成专业生产队。除开荒种粮种菜、饲养禽畜外,还办了许多工厂、作坊。1941年,晋西北抗日军民共垦荒30余万亩,其中部队开垦7.3万亩,收细粮9万公斤,蔬菜28.5万公斤,养猪4000头、牛羊2000头。1944年,120师生产粮食蔬菜各80万公斤,土豆185万公斤,棉麻2万余公斤,全年经费自给率达30%。

山东军区积极开荒种粮、养猪种菜、开作坊、搞运输、自制日用品。1942年,115师部队做到了每人每天5钱油、5钱盐和1斤菜。1943年,山东军区生产总值达4700万元。1944年,仅胶东和鲁中部队即开荒1.1万余亩,渤海军区垦区部队每人种地1.5亩。为不与民争地,沿海地区部队积极开发盐田。仅1943年,山东部队就开垦盐田2000余亩。全军区部队生活大大改善,有效减轻了人民负担。据鲁南军区统计,1944年人民负担较1942年减轻15%~20%,1945年又比1944年减轻了25%。

晋察冀军区从抗战进入相持阶段起,就开展了生产运动。军区供给部和各军分区增编军用经济科,开办榨油厂、皮革厂、造纸厂、肥皂厂和饲养场,自力更生,因地制宜,利用山区的杏仁、核桃、胡麻籽等原料榨油。利用树皮、废纸等生产边区紧缺的纸张。许多山多草多的部队开办饲养场。冀西山区的各军分区根据各自的条件,开办了许多饲养场,解决了机关部队过年过节的吃肉问题。1942年,晋察冀军区军队共收获粮食220余万公斤,大部分单位做到了每人每天3钱盐、2钱油。1944年,全区又垦荒6.1756万亩,收粮2000多万公斤。

1944年4月1日,为进一步贯彻中共中央关于“大生产”和厉行节约的指示,八路军总部颁布了《总部伙食单位生产节约方案》,提出了“生产有分工,劳动有报酬,公私两制”的方针,将“先公后私,公私兼顾”的原则具体规定为集体与个人生产节约的奖励分红办法,号召人人动手种菜种粮,机关力争做到1年或半年粮食自给,部队做到3个月粮食自给,停发或少发公杂费。方案具体规定了总部各伙食单位和个人生产节约的奖励与分红原则:凡当年完成3个月粮食生产者,公家只收80%,余下20%作为单位完成生产任务的奖励;从事手工业生产者,以工资折合交足3个月粮食和全年蔬菜以上者,自得70%,余下30%归伙食单位。

在“大生产”运动中,各敌后抗日根据地从生产粮棉蔬菜、饲养家畜,发展到开设作坊生产肥皂、毛巾、纸张、布匹、药品之类的工业产品。到抗战后期,晋冀豫区和总部所辖工厂基本做到了主要必需品半自给,如军队纺织厂供给部队所需毛巾的70%,纸厂解决了印书报所需的全部纸张,其他如被服、印刷、工具、化学、制药厂也能部分或全部满足边区军民所需。

结 语

抗战八年,八路军后勤部门以自力更生、依靠群众为主,以争取外援为辅,通过艰苦卓绝的努力,粉碎了敌人的封锁,基本满足了规模不断扩大的部队军需供给需求,为最终战胜日本侵略者,赢得民族解放战争的最后胜利,做出了不可磨灭的贡献。

责任编辑:葛 妍