国家公派出国留学工作的问题与对策研究

孙 月

(扬州大学, 江苏 扬州 225009)

国家公派出国留学工作的问题与对策研究

孙 月

(扬州大学, 江苏 扬州225009)

摘要:近年来,我国的公派留学工作取得了长足的进展,培养出一批具有国际视野和前沿知识结构的高级人才。但是, 随着公派留学工作的深入开展,也出现了一些新问题,如公派机会不足、派出后管理困难、少数派遣生滞留不归等。因此,要优化公派留学资源配置和管理环节,提高留学人员的科研能力与综合素质,完善激励机制,建立信息公开制度,创新留学人员回国激励机制,从而实现国家、机构与个人的三方共赢。

关键词:国家公派留学;留学生工作;高水平公派留学项目

随着我国对外开放的不断深入,具有国际视野的高级人才显得越发重要。因此,我国在高等教育国际化方面进行了大量的投入,尤其把国家公派出国留学(简称公派留学)作为培养高层次、国际化创新人才的重要途径。所谓“公派出国留学”是指“根据国家和部门建设发展的需要,由国家或部门、地方、单位全部或部分资助,有计划地选派我国公民出国学习或进修”[1]。公派出国留学包括研究生、高级研究学者、访问学者(含博士后研究)、本科生等不同类型。近年来,随着全球化的加速推进,世界各国都加强了互派留学生工作,我国公派留学生工作也得到了全面深化。按照《国家教育事业发展第十二个五年规划》,2015年公派出国留学规模将达每年2.5万人。公派留学工作深入开展的同时,也出现了一些新问题,其中如何优化公派留学资源配置、提升公派出国的效益,是实现国家、机构与个人三方共赢的首要问题。笔者以“高水平公派留学项目”(简称“高水平项目”)为实例,分析当前公派留学各环节中可能存在的问题,并针对性地提出建议措施。

1国家公派出国留学工作现状分析

我国的公派留学工作始于上世纪50年代。改革开放以后,随着国家改革开放力度的不断增强,公派留学工作得到政府的高度重视,公派留学生的规模不断扩大,公派留学的政策也不断完善。大致说来,1978年到1995年间,公派留学生的选拔与派遣经过了从“以国家意志为中心”到“以单位意志为中心”再到“尊重留学生意志”三个时期。“尽管一度曾说派遣方针是以本科生为中心,实际上在改革开放初期的留学生派遣政策上所采用的并不是以本科生为中心,从数字上判断,若说是以进修生和访问学者为中心则更为妥帖一些。”[2]1996年以后,我国的公派留学生工作进入一个新时期。按照科教兴国、人才强国战略和留学工作方针,我国从1996年起正式成立“国家留学基金管理委员会”(简称“基金委”)专门负责公派留学。截至2012年,16年间共选拔16余万人出国留学,按期回国率保持在98%以上。在公派的层次上,也由以前的访问学者为主“逐步扩大为高级研究学者、访问学者、博士研究生、联合培养博士生、硕士生、本科交流学生和短期研修生等”[3],公派留学逐渐步入规范化和制度化发展的轨道,为国家的经济发展、科研进步和人文交流提供了重要的智力保障。

“国家建设高水平大学公派研究生项目”于2007年经国务院批准,由教育部和财政部共同设立。与以往公派留学生项目不同,“高水平项目”在政策上体现出以下特点:一是规模大,层次高,周期长;二是目标明确,重点突出,计划周到;三是改革选派管理办法,突出“三个一流”的政策原则;四是以风险投资的方式推动中国高层次人才的国际性流动;五是以科研合作带动人才培养合作,实现科研合作与人才培养双赢[4]。

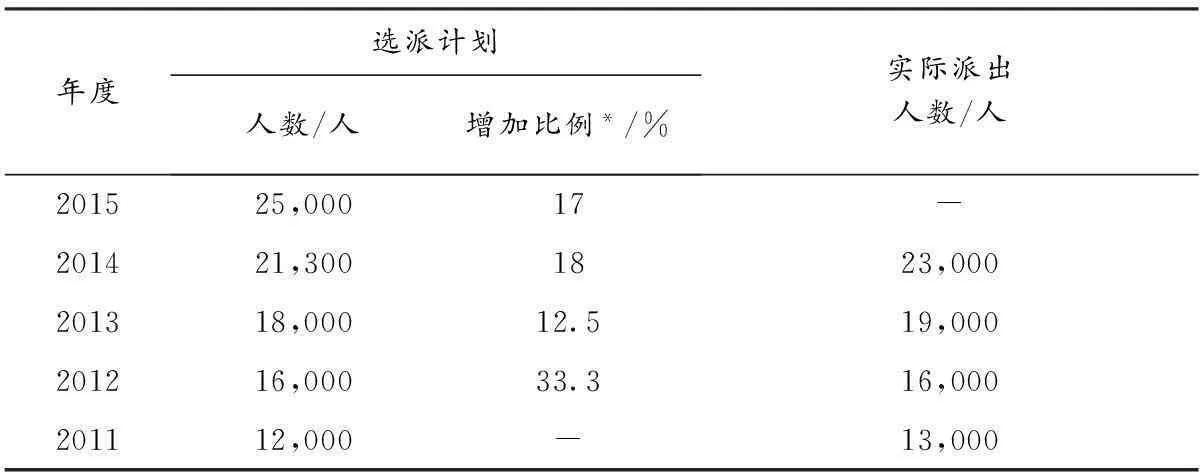

“高水平项目”已开展了两期:2007-2011年为第一期,计划平均每年选派5000人公派留学,其中半数为攻读博士学位的研究生;2012年进入第二期,预计至2016年每年选派公派留学人员为6000人左右,其中人员身份构成大致分为联合培养博士生3500人,博士学位研究生2500人。“高水平项目”坚持三个“一流”方针,即“选拔一流的学生”,“送往一流高校或者研究机构”,“师从一流的导师”,从而促进国内高水平大学的建设,培养出具有国际视野和前沿知识结构的高级人才,为建设创新型国家服务,实践人才强国战略[5]。“高水平项目”的执行情况如表1所示。

表1 2011-2015年国家公派计划人数与实际派出人数统计

数据来源:根据国家留学基金管理委员会网站公布的数据整理所得。(*处增加比例为本年度较上一年所增加计划比例。)

从近5年的最新数据来看,基金委计划资助公派留学的人数逐年提升,每年计划人数的增幅均在12%以上,说明国家希望公派留学项目能够惠及更多的优秀学子。更值得关注的是每年的实际派出人数均超计划指标,这对于高校、科研机构和众多学子本身都是福音。此外,透过基金委官网资料,公派留学资助的学科范围也越发广泛全面,其导向不仅是培养国际化的科技人才,也更加注重国际间的人文交流。

2014年底的首届全国留学工作会议上,留学生工作得到了党和国家的高度重视,这是我国“第一次以留学工作为主题的全国性会议,也是首次把来华留学与出国留学两项重要议题统筹研究的会议”,国家将按照“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的方针,统筹谋划出国留学与来华留学。会议也指出,当前我国的公派留学工作面临着新问题与新挑战,首先是提升公派留学的效益,如何帮助更多的优秀学子获取留学机会;其次是公派留学的管理环节存在不足,包括选派工作、国外管理和回国管理等。

2国家公派出国留学工作存在的问题

尽管公派留学项目的执行成绩喜人,但在公派留学的整个过程当中还存在一些问题,需要引起基金委、高校与科研机构、公派留学人员以及欲争取获得公派资格的人员等各个方面的注意。公派留学是国家资助学员出国深造,资金的有限带来名额的有限,因此提高公派留学效益是贯穿整个公派留学过程的主旋律,也是实现国家、机构以及高级人才三方共赢的必然要求。笔者认为,公派留学效益的提升空间存在于人员选派、派出管理和回国管理三个环节当中,换言之,需要从这三个环节寻找存在问题及其解决或改善办法。

2.1 “一流”的学生公派机会不足

选派环节是实践“高水平项目”的三个“一流”方针的核心环节,选派出一流的学生才能最大程度地利用好公派留学的机会。但是,一流的学生很可能会受到三个方面的限制而无法获得公派的机会:外语水平不足或者缺乏证明,无法通过基金委的审核;科研成果薄弱,专业素养没有达标,获取公派资格也相对困难;没有渠道获得国外一流大学一流导师的录取邀请而无法进行申请。显然,这三方面问题靠申请者本身不足以全部解决,申请者所在单位、公派留学工作管理部门等也可以采取相应措施。

2.2 公派留学人员派出后管理难度大

派出管理环节中对公派留学人员的管理也非常重要。对于留学人员而言,公派出国学习就需要对自己负责、对国外的大学和导师负责、对工作学习单位负责以及对祖国负责。学习先进的知识,既能充实自己,也能回报社会与国家。但是,派出后的实际情况可能不一定朝着最好的目标发展,存在着部分留学人员无法完成学业的风险。比如留学生实际学习能力不足,说明选派环节出现了问题;又或是物质生活、文化差异甚至思乡情结等导致无法集中精力完成留学任务,则存在着协调管理、积极帮助的必要了。换言之,派出过程中,及时关心、了解留学人员的学习、生活状态,做好协调管理工作,实际上也是利用好公派机会、提升留学效益所必须要做的。

2.3 少数公派留学人员滞留不归

回国环节作为公派留学收益的开始,也需要认真对待。习近平总书记以“留学工作”为主题的演讲《欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话》增补了延续几十年的中央留学方针,首次将“发挥作用”作为其重要组成部分,即“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”,极大地丰富和发展了留学工作内涵[6]。完成留学任务回国服务实际上既是留学人员对契约精神的履行,同样也是公派留学发挥作用获得收益的关键一步。但是,公派留学还是会出现回国人数与派出人数的差额,派出后“滞留不归”既损失了国家和高校机构的资源,也流失了高级人才。

3提高国家公派留学工作效益的措施

如前所述,影响国家公派留学工作效益,主要是人员选派、派出管理和回国管理三个环节。其中,选派环节的核心是找出一流的申请人申报公派留学项目,或者说将公派机会给予那些最优秀的申请人,从源头上实现公派资源的优化配置;公派学员在国外的学习状态决定着对先进知识掌握的水平,也决定着公派留学是否能产生有益的回报;国家开展公派留学的最终目的是发展本国的经济、科技和文化,缩小与发达国家水平的差距,因此公派留学人员学成回国服务成为整个留学工作的关键。因此,提高国家公派留学工作效益应着重从优化选派环节、外派管理环节和回国环节入手。

3.1 提升选派对象的科研能力与综合素养

公派出国主要选派研究型人才出国深造,以掌握国外先进知识和技术,顺利完成留学任务。因此科研能力是关键指标,较好的外语能力是基本保障,良好的心理素质是重要条件。因此,拟申请公派留学人员要有针对性地提升这些方面的能力和素养。

一是充分展示自己的科研能力。学员需要提供自本科阶段起的成绩单、学习计划等,通过基金委组织的材料审核、通讯评审、会议评审及面试等评审方式进行选拔,其公开发表的论文、参与开发的项目及在其中承担的工作内容等都可以为申请人加分。另一方面,国外院校或导师在考察申请人综合情况时,也要考核其国内学习成绩、专业基础、学术科研成果及发展潜力等方面内容。

二是提升自己的外语水平。公派出国申报中外语水平是重要的证明。申请者在向外方院校或导师申请时,无论是专业内容或者其他话题,相互间沟通、交流都需要良好的外语口语、听力、阅读、写作等能力做基础;同时,国外学习生活中,英语或者当地语言是主要的交流媒介,语言过关才能保证学习和生活的正常开展。

三是培养良好的心理素质。高水平项目申请条件中有一项内容是要求身心健康,综合素质良好。心理素质在留学过程中会起到至关重要的作用,必须学会自我调节,处理好个人情感。另外,留学生还需要适应他国社会文化、观念看法等方面的差异。留学不仅是学习书本知识,更是锻炼自我、完善自我、提升综合素质的有益良机。

3.2 完善高校和科研机构的出国留学激励机制

高校和科研机构要通过构建出国留学激励机制提高高校学生申请的积极性。

一是加强宣传,提高学生关注与参与公派留学的积极性和有效性。高校应加强国际学术交流与合作,宣传与落实公派留学工作,建立适当的激励机制,如鼓励辅导员或学生导师积极宣传、提供信息等。

二是把好“选人”第一关。基于目前高水平项目的选拔名额分配还具有一定的计划性,对于选派、管理都较为细致完善的高校,可在下一年度适当增加名额。

三是拓宽留学渠道,高效利用各种资源。国外一些高校针对高水平项目相继制定了相关的接收办法,除基金委不做限制的单位与个人渠道外,还可以利用基金委与国外部分高校达成的合作协议渠道,即利用国内外双方的共同资助,给予公派学生专门指导及管理。

除此之外,国内外高校和导师之间的合作日趋增加,可鼓励学生充分利用这一并优势,通过学校推荐、导师引荐、个人自荐等多种途径申请。

3.3 提升服务品质,完善公派留学信息公开机制

基金委要进一步加强网站等媒体建设,及时发布国家公派留学的新方针和新政策,使其结构更清晰、重要内容更显著,保证信息的公正、透明和易获取,这对于潜在的申请人及高校科研机构等都是非常重要的。在提供平台窗口发布信息的同时,还需要走出去,与所在单位与机构合作,主动宣传公派留学信息,鼓励优秀人员申请公派留学,从而保证最终选拔出的候选人是“一流”的学生、学者。

3.4 “三方共管”,优化公派人员外派管理环节

公派人员的外派管理,主体在于公派人员的推选单位、基金委和驻外教育处组,因此需要做好“三方共管”:公派人员的推选单位、基金委和驻外教育处组在时间与空间上做好管理的衔接,学生的国内外导师也可以发挥作用,掌握动向,帮助留学人员顺利完成留学任务。可以说,做好公派留学人员在外期间的管理工作是促使其按期回国发挥作用的有力保证。

目前基金委开展的对博士生学业进行年度审核的工作,正是加强过程和目标管理,保障选派的质量和效益的有力举措。在强化公派人员行为限制的同时,更需要从内心强化公派留学人员的使命感和责任感,及时关心他们的生活和学习情况,在其遇到困难时给予帮助和引导,最大程度地提高其留学质量和效益[7]。此外,采取现代化的管理手段,利用网络加强同留学人员的联系,削弱其身处异国的孤独感,及时将国内的政策信息传递给他们[8]。

3.5 多方协同,创新留学人员回国激励机制

毋庸置疑,“滞留不归”严重影响了公派留学的效益。鼓励公派人员回国服务,需要基金委牵头,高校和科研机构等社会组织共同努力。

首先,搭建留学人员与国内用人单位沟通的桥梁,实现学以致用、各取所需。目前,基金委已在其官网设立国家公派留学回国信息服务专栏:以国家公派出国留学攻读博士学位研究生、博士后和国家优秀自费留学生奖学金获得者为重点,建立了优秀留学人才信息库、国内单位人才需求信息库,为留学人员发挥作用搭建服务平台。这一做法同时可以向负责公派留学的其他部门,尤其向高校推广,甚至可以设立机构统筹规划和协调留学人员回国工作,如建立完整的留学人才信息库,挖掘优秀项目派出学生作为师资储备或人才储备,条件允许的情况下可逐步增加科研事业单位、企业单位的信息,实现留学人员与国内用人单位的双赢。

其次,重视留学人员的个人需求与长期发展。“留学”最大的核心就在人才,无论是国家的进步,还是高校的发展,甚至民族的振兴、企业的壮大等等,最终是要靠一批人[9]。如何“留”住人,鼓励吸引与制度约束同样重要。比如重视留学人员的科研连续性,完成博士学业回国后继续予以适当的物质支持,以促进其研究的深入与提高[10];同时注重精神激励,满足留学人员归属感的需求,尊重并保护其科研成果,尽可能地将其运用到实际生产实践中,创造直接的经济、社会价值;除此之外,关注留学人员自身的长期发展,通过与国外院校建立长期合作机制,满足其自我实现的需要。

4结语

综上所述,国家公派出国留学工作的问题与对策研究对于需要公派留学的学生、高校和科研机构以及留学管理部门都具有价值:从学生角度看,剖析“高水平项目”公派留学人员在留学前、中、后的特点及问题可以为其提供指导,以早做准备,并为后续派出者提供借鉴;从学校角度看,可以有效利用留学名额及渠道,并做好学生出国留学管理工作,促进高校国际化进程的发展;从留学工作主管部门角度看,可以提升对公派留学宣传、管理工作的效率,提升公派留学服务工作的质量。

参考文献:

[1]方建文,李啸尘.国际事务领导全书:2[M].北京:国际文化出版公司,2002.

[2]王雪萍.改革开放后国家公派留学政策的转型[M]//廖赤阳.大潮涌动 改革开放与留学日本.北京:社会科学文献出版社,2010.

[3]潘晨光.中国人才发展报告2013[R].北京:社会科学文献出版社,2013.

[4]苗丹国.出国留学六十年——当代中国的出国留学政策与引导在外留学人员回国政策的形成、变革与发展[M].北京:中央文献出版社,2010.

[5]王文乐,曹喆.增派研究生是国家人才战略的需求——访国家留学基金委秘书长张秀琴[J].神州学人,2007(6):12-13.

[6]习近平.在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话[N].人民日报,2013-10-22(01).

[7]张小涛.国家公派留学人员的在外教育管理——法国高水平大学公派研究实例研究[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2012 (4):106-111.

[8]刘宁.我校加强国际公派留学管理的几点做法[J].北京教育:高教,2006(5):38-39.

[9]陈学飞.试论新世纪我国公派留学的指导方针及政策选择[J].北京大学教育评论,2003(1):77-83.

[10]陈何芳,冯洁.公派留学回国政策的改进:基于回国意愿影响因素的调查[J].高校教育管理,2012(9):45-49.

(责任编辑:王燕)

On the Problems Existing in Government-funded Overseas Education and Their Countermeasures

SUN Yue

(Yangzhou University, Yangzhou 225009, China)

Abstract:In recent years, China has made remarkable progress in government-funded overseas education, cultivating a number of high-end talents with international view and cutting-edge knowledge structure. However, new problems arise with the development of this project, such as lack of government-funded overseas study opportunities, difficulty in overseas management and unwillingness to return home. Therefore, it is necessary to optimize overseas study resources allocation and management, improve the research ability and comprehensive quality of those studying abroad, perfect the motivation mechanism, and establish the open information system, thus achieving the win-win pattern of the state, institution and individual.

Key words:government-funded overseas study; overseas education; high-level state-sponsored scholarship program

中图分类号:G 648.9

文献标识码:A

文章编号:1008-3693(2015)04-0064-05

作者简介:孙月(1987—),女,扬州大学外国语学院助教,硕士。

收稿日期:2015-09-21