鼻内镜治疗鼻窦炎合并鼻息肉的疗效及其对患者嗅觉的影响

蒋敏

[摘要] 目的 探讨鼻内镜下微创手术治疗鼻窦炎合并鼻息肉的疗效,并观察其对患者嗅觉功能的影响。 方法 将2012年6月~2014年6月笔者所在医院收治的134例鼻窦炎合并鼻息肉患者按照随机数字表法均分两组,各67例,对照组施行传统Wigand式开放手术治疗,研究组施行鼻内镜手术治疗,对两组患者术后疗效及嗅觉功能改善情况进行综合比较。 结果 术后28 d对两组患者治疗效果进行综合评价,研究组患者治疗总有效率(97.01%)高于对照组(88.06%)(P<0.05);两组患者术后12周时嗅觉功能CCCRC评分较术前均有明显改善(P<0.05),但研究组改善幅度较对照组更为显著(P<0.05)。 结论 鼻内镜下微创手术治疗鼻窦炎合并鼻息肉效果显著,能够明显改善患者嗅觉功能,值得临床推广应用。

[关键词] 鼻内镜;鼻窦炎;鼻息肉;嗅觉

[中图分类号] R765.9 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2015)03-0087-02

慢性鼻窦炎鼻息肉患者多伴有嗅觉功能异常,主要表现为嗅觉功能减退或丧失。传统鼻腔开放手术治疗目的在于缓解患者鼻塞、疼痛、流涕等不适,容易忽视患者嗅觉异常[1],且创伤较大、术后复发率高;鼻内镜微创手术是目前临床治疗鼻窦炎鼻息肉的重要方法,其优势在于能够最大限度地保留患者鼻腔解剖结构及功能的完整。为探讨鼻内镜下微创手术治疗鼻窦炎合并鼻息肉的疗效及对患者嗅觉功能恢复的作用效果,我院2012年6月~2014年6月间对67例鼻窦炎鼻息肉患者行鼻内镜下微创手术治疗,并与同期67例施行鼻腔开放手术治疗患者进行对照观察,总结鼻内镜手术优越性,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2012年6月~2014年6月我院收治的134例鼻窦炎合并鼻息肉患者作为研究对象,纳入标准:①所选患者均符合黄选兆等主编《实用耳鼻咽喉科学》中有关鼻窦炎及鼻息肉的临床诊断标准[2];②取得患者本人或家属同意并签署《知情同意书》;③均具备初中以上文化程度,无语言沟通障碍,能够积极主动配合本次研究。排除标准:①先天性无嗅觉及过敏性嗅觉丧失患者;②既往鼻内镜手术史患者及手术禁忌证患者;③严重心肝肺肾等脏器功能障碍或其他严重内外科合并症患者。134例患者按照随机数字表法均分两组,研究组67例包括男35例,女32例,年龄15~67岁、平均(43.0±9.6)岁,病程6个月~11年、平均(5.1±2.1)年,临床分型分期(参照1997年海口标准):Ⅱ型1期27例、Ⅱ型2期19例、Ⅱ型3期13例、Ⅲ型8例;对照组67例包括男36例、女31例,年龄15~69岁、平均(43.5±10.1)岁,病程6个月~14年、平均(5.7±2.3)年,临床分型分期:Ⅱ型1期29例、Ⅱ型2期17例、Ⅱ型3期11例、Ⅲ型10例。两组的性别比例、年龄、病程、疾病分型分期等一般资料比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 手术方法

1.2.1对照组 施行传统鼻腔开放手术,其步骤参照Wigand术式,手术切口位于上唇齿龈沟交界处,术中结合患者具体病情考虑切除患者蝶筛前壁及中鼻甲后部的病变组织,随后开放筛窦、前筛窦及额窦口,最后扩大上颌窦口行上颌窦根治术,术后创面止血并以凡士林纱条、明胶海绵填塞鼻腔。

1.2.2研究组 该组67例患者均行鼻内镜手术治疗,结合患者病情临床分型、分期及病灶范围制订合适麻醉方案,Ⅱ、Ⅲ型病变患者给予全身麻醉,采用Messerklinger术式,鼻内镜直径4 mm,插入后充分暴露鼻腔、鼻道,镜下切除钩突、筛泡,摘除息肉,结合患者镜下病情依次开放前筛、蝶窦、额筛、后筛,选择性行上颌窦口扩大并切除局部病变的黏膜组织,镜下扩张疏通上颌窦口,术后创面止血并以凡士林纱条、明胶海绵填塞鼻腔,同时给予适当抗生素及止血药,每日清洗鼻腔。

1.3 评价指标

(1)术后28 d对两组患者进行疗效评价:①治愈:经治疗后患者鼻塞、疼痛、流涕等症状基本消失,鼻内镜检查结果提示鼻腔黏膜基本正常;②好转:患者鼻塞、疼痛、流涕等症状较术前有显著改善,鼻内镜检查结果提示鼻腔黏膜部分改善,但仍有少量脓涕;③无效:患者临床症状、体征较术前无任何改善,甚至加重,鼻内镜检查见鼻腔黏膜仍有炎症病灶及大量脓涕[3]。(2)采用美国康涅狄格化学感觉临床研究中心制订的嗅觉功能测试评分方法(Connecticut Chemosensory Clinical Research,CCCRC)[4]分别在术前3 d及术后12周对患者嗅觉功能进行测评,主要包括嗅觉阈值测试和嗅觉识别测试两个内容,具体评分为:0~2分为无嗅觉、2~4分为严重嗅觉下降、4~5分为中度嗅觉下降、5~6分为轻度嗅觉下降、6分及以上为嗅觉正常。

1.4 统计学方法

应用SPSS19.0统计学软件进行比较分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用两样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

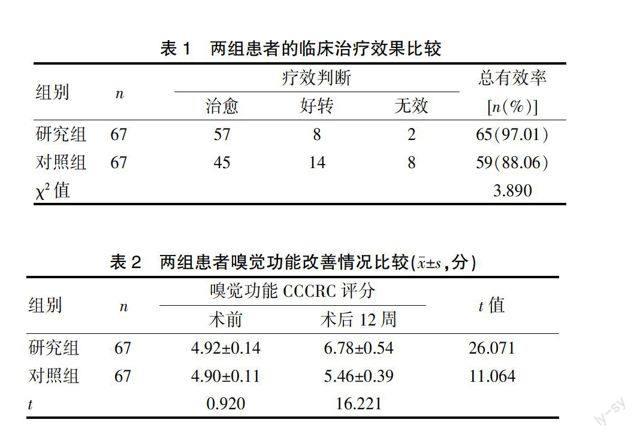

2.1 两组患者的临床治疗效果比较

术后4周对两组患者的手术治疗效果进行评价,其中研究组治疗总有效率达到97.01%,对照组为88.06%,两组比较有显著性差异(P<0.05), 见表1。

表1 两组患者的临床治疗效果比较

2.2两组患者嗅觉功能改善情况比较

两组患者术前嗅觉功能CCCRC评分无明显差异(P>0.05),术后12周评分较术前均有明显改善(P<0.05),但研究组改善幅度更为显著(P<0.05),见表2。

表2 两组患者嗅觉功能改善情况比较(x±s,分)

3讨论

慢性鼻-鼻窦炎合并鼻息肉是导致嗅觉障碍的常见原因之一,已往调查资料显示约30%的慢性鼻-鼻窦炎合并鼻息肉患者伴有嗅觉功能异常,其具体的致病机制至今尚未完全阐明,国内外相关研究结果认为可能与鼻腔内黏膜炎症水肿或息肉引起腔内阻塞,使外界带有溴素的各种气味不能流至嗅裂区,导致嗅觉功能障碍,同时张丽艳[5]等的研究中提出患者性别、年龄、鼻内镜手术史、阿司匹林耐受不良、哮喘病史、吸烟均可能是导致鼻窦炎合并鼻息肉患者嗅觉功能障碍的重要因素。鼻窦炎合并鼻息肉临床上多给予手术治疗,传统的鼻腔开放手术其手术范围较大,常规器械操作容易对鼻腔正常组织结构及生理功能造成破坏[6],不利于术后嗅觉功能恢复,且术中出血量较多,对术野造成影响,导致息肉切除不彻底[7],故术后复发率高。本研究分别采用鼻内镜微创手术与传统开放式手术分别对67例鼻窦炎合并鼻息肉进行治疗,结果表明鼻内镜手术组临床疗效优于传统手术组(P<0.05);同时本研究采用CCCRC嗅觉功能测试评分方法对两组患者术后嗅觉功能改善情况进行综合评价,发现鼻内镜手术组患者术后12周评CCCRC分较术前均有明显改善(P<0.05),且改善幅度较传统手术组更为显著(P<0.05),笔者分析其原因认为:鼻内镜手术对患者鼻粘膜创伤较小,较传统开放手术能够尽可能地保持鼻粘膜特别是嗅区黏膜的结构及功能完整[8-9],这是保证术后嗅觉通道顺畅的关键所在,徐艳红[10]等的研究认为鼻内镜手术过程中前后组筛窦的开放造成鼻甲外侧偏移,使得嗅裂区范围扩大,这一手术操作对于患者嗅觉恢复十分重要。

综上所述,鼻内镜下微创手术治疗鼻窦炎合并鼻息肉能够促进患者嗅觉恢复,疗效显著,值得临床推广使用。

[参考文献]

[1] 阳玉萍,张华. 鼻内镜下观察慢性鼻-鼻窦炎鼻腔结构异常与鼻息肉发病的相关关系研究[J]. 中国内镜杂志,2010, 16(7):673-677+681.

[2] 张燕,于改娣,燕茹,王淑薇. 中药外治法防治鼻窦炎鼻息肉术后肉芽生长、息肉复发160例临床观察[J]. 江苏中医药,2010,42(3):38-40.

[3] 刘朝军,李其庆,王节. 鼻内镜手术治疗慢性鼻窦炎328例[J]. 安徽医学,2010,31(9):1063-1065.

[4] 谈世东,陈先文,龚亮. 血管性帕金森综合征的临床、影像学特征及嗅觉功能的研究[J]. 临床神经病学杂志,2010,23(3):181-184.

[5] 张丽艳,卢满存,林鹏. 慢性鼻-鼻窦炎患者嗅觉障碍的临床分析[J]. 广东医学,2010,31(14):1826-1828.

[6] 和守睆,沈志豪,金晓杰. 鼻内镜术后两种鼻腔填塞物的疗效对比[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报,2011,25(6):67-69+73.

[7] 李美娟,刘茂芳,谢玉兰,许裕珍. 鼻息肉内镜手术的围术期护理体会[J]. 中国医药导报,2011,8(26):113-114.

[8] 梁雯,窦春强,张明,马晓慧. 糖皮质激素对慢性鼻窦炎鼻息肉手术的疗效观察[J]. 中国药物与临床,2011,11(z1):33-34.

[9] 王文彬,张明. 霉菌性鼻窦炎的鼻内窥镜手术治疗[J]. 实用临床医药杂志,2013,17(24):99,103.

[10] 徐艳红,何刚,黄定强,等. 慢性鼻-鼻窦炎鼻内镜手术预后的影响因素分析[J]. 实用医院临床杂志,2013,10(1):117-118.

(收稿日期:2014-10-13)