语言的最简思想

——与宇宙同构

赵彦春 叶友珍

(天津外国语大学,天津,300204;延安大学,陕西,716000)

语言的最简思想

——与宇宙同构

赵彦春 叶友珍

(天津外国语大学,天津,300204;延安大学,陕西,716000)

语言,宇宙中最神秘的所在,尽管繁复却始终符合逻辑,契合宇宙结构。这种契合不仅表现在音律、构词上,还表现在句法结构上。无论是句子还是短语,在构成上始终贯穿着二元对立、无限递归的基本特征,映现着宇宙的基本结构。本文采用一种还原、简化的思想,从二元对立的基本原理出发,证明语言的最简思想:语言与宇宙同构。

二元对立,无限递归,句法,宇宙,同构

1.引言

“世界不是我们看到的那个样子”(柏拉图)。复杂纷乱的世界表象隐含一条客观规律,即二元互斥,相克相生,无限递归,应和“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《道德经》第四十二章)。这个“生”既是“一”和“多”的滥觞,又是“道”和“器”的发韧。所谓二元,是两两互斥,一项与另一项的互斥。所谓互斥,指两者既相互排斥又融为一体,正如地球之有南北两端,电流之有正负两极。二元互斥是宇宙的呈现方式,从宏观天体到微观原子,皆是分化、转化,相互依存的两个对立体,如《易经》所言“是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶成大业”。这是世界存在的方式,也是划分范畴的依据,逻辑应和这个宇宙,语言也是按照宇宙的原型设计自身。早在古希腊时期,斯多噶学派就已经注意到语言和宇宙结构之间的关系。而第一个正式提出“语言与宇宙同构”思想的是莱布尼兹。他从白晋(Joachim Bouvet)①那里了解到《易经》,并发现阴阳二分与二进制相契合(李存山2000)。但莱布尼兹的求证方法却是“映合理论”(correspondence theory),即从语音的像似性(iconicity)着手寻找论据,这只是外在的、表象的寻证,没有涉及到语言的深层结构。赵彦春(2001)提出“音律与宇宙同构”。在此我们进一步提出,语言与这宇宙的契合不仅仅表现在音律上,还表现在句法结构上。本文将从二元对立这一基本原理出发考察人类语言,着手证明其句法符合二元互斥的基本结构,与宇宙同构。

2.从巴别塔的倒掉谈起

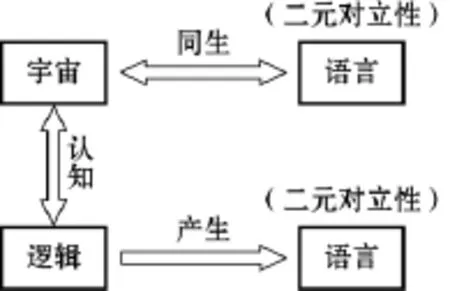

语言与宇宙的关系向来是人类上下叩问的问题。或认为语言与宇宙同生,或认为语言后于宇宙产生。同生,语言与宇宙同构;后生,语言顺应宇宙结构。刨除其分歧,此二者均是语言与宇宙同构。在宇宙起源的众多假说中,“大爆炸宇宙论”(Big Bang Cosmology)颇具影响力。该理论认为宇宙起源于一个单独的、无维度的奇点(singularity),与老子“天下万物生于有,有生于无”(《道德经》第四十章)的论断相契合。这让我们联想到人类语言的分化,语言纵然形形色色,本质上却是同构的。

《创世纪》第十一章中说天下人的口音言语本是一样的。耶和华变乱他们的口音,使之停建巴别塔,使人从那里分散各处。巴别就是“变乱”的意思。这个故事向我们启示:人类语言是相通的,被调变的是参数,不变的是本质。小言间间,大言闲闲,沉寂的本质需要我们拨开缭绕的迷雾去寻觅。

不同的语言可以表征同一个世界,比如“宇宙”可以用“universe”、“うちゅう”、“univers”等来表征,而表征方式可以是无限的。据统计,人类语言约有6000种。我们无法穷尽所有语言来探寻其本质,但“微尘含世界,不信尽包容”(《圆觉经》),我们可以通过对有限的语料进行分析对比,采用归纳的方式推衍出本质规律,如同我们可以通过窥探宇宙的一角去把握这个全息的世界。

3.二元对立基本原理

起初,混沌不分的宇宙一变而为天和地。这不仅昭示宇宙的起源,更暗含着一个玄机:世界是二分的。恒古至今,多少大智大慧者都参悟到这一玄妙。《易经·系辞上》“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣”。这是古人描述天地自然的秩序。这一尊一卑、一动一静不正是相互对立又相互依存的吗?无独有偶,赫拉克利特曾论述过二元对立是万物存在的基本方式。“相反的力量造成和谐,就像弓与琴一样”、“生与死、睡与醒、少与老是同一的”(苗力田1995:40-43)。万物冗繁的表象背后是恒久存在的对立体,是它们双双支撑起了这天与地,最终契合为一个整体,化身为这无限的宇宙。对于这一整体,老子云“吾不知其名,强字之曰道”(《道德经》第二十五章)。这里的“道”正是西方的“逻各斯”②(logos),我们的“大言”。从此意义上讲,语言等同于宇宙,它同样遵循二元对立的原则。逻各斯化为秘索斯(mythos),大言化为小言,从上至下,层层叠叠,尽管形态万千,但剖开每一层来细细观看,都不难发现这一原则潜身其中。二元对立,乃宇宙大法,身在其间的万事万物都无法逃遁,包括我们的语言。

二元对立包含两层意思:首先是排斥——非此即彼,两者之间的界限是泾渭分明的。如亚里斯多德(2005:39)所言:“如若两个相反者自然地存在于其中的主体或它们可被用来述说的主体必然包含此相反者之一方或他方,那么它们之间就没有居间的东西”。其次,这二者还有融合、依存、转换的一面,如《道德经》第二章所载:“天下皆知美之为美,斯恶也。皆知善之为善,斯不善也。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相后,前后相随,恒也”。相互对立的二者在一个更高的平衡体系中“负阴而抱阳,充气以为和”(《道德经》第四十二章)。赫拉克利特的“由变而在”(It rests by changing)(Kahn 1981:53)丝毫不违反运行于宇宙之间的二元互斥,包括人类对事物二元互斥的把握。

4.语言的最简思想与二元对立

人类语言一如包罗万象的宇宙之网,其繁复到了令人叹为观止的程度。人类最容易被自己的眼睛欺骗,而本质则要求我们跨越现象的羁绊,用抽象的逻辑思维去把握。逻辑是人类思维的法则,是思维加工的内在机制。在古希腊,logic和logos是同源词,logos来源于logo,意思是人类的舌头。因此,logo表示的是人类言说的重要器官。显然,logic和我们的语言之间存在着一种内在的联系,并且可以将这种联系归结为语言是逻辑的产物。逻辑是我们认识世界的方式,是先在的。没有人会接受一种思维本身的矛盾性,因此,逻辑就其本质而言是离散的。我们接触的世界是有限的,而且是不断变化的,这正是递归逻辑的产物。此外,我们自下而上,从混沌到秩序,从有限到无限,这就是逻辑的层级性。概而言之,我们的逻辑具有三个特征,那就是离散性、递归性和层级性。语言作为逻辑的产物,也分享了这三个特征。

语言的最简思想体现为语言的逻辑结构,其离散性、层级性和递归性正应和相克相生,无限递归的宇宙之理。宇宙中各个星球在自己的轨道上运行,但宇宙并非只是我们看到的平面网状。从上往下看,它符合二元对立的演绎逻辑;从下往上看,它呈层级分布,无限递归。反观语言,人类语言句子内部也不是平行的线性结构,有的部分之间关系比较紧密,有的则比较松散,紧密和松散之间存在着层级关系。请看(1):

(1)a.我‖星期六将会去上海。

b.I‖will go to Shanghai on Saturday.

c.私は‖土曜日に上海ヘ行きます。

同一内容,可以采用不同的表征形式,但不管如何表征,句子的主要构成都是主语和谓语,这是二元分化的第一步;在此基础上,谓语可分割为动词和宾语。主语+谓语是人类语言的基本结构。这一结构还可以吸附其他附加成分,即附加语,如定语和状语。语言的附加是句子得以递归的一种手段。此外,任何一个句子都可以名词化,成为一个更复杂句子中的一个分句,亦可无限递归(详见4.1.2)。如(2)所示:

(2)a.I would go to Shanghai on Saturday.b.I told him that I would go to Shanghai on Saturday.c.Tom remembered that I told him that I would go

to Shanghai on Saturday.……

乔姆斯基所倡导的最简句法,在进行句法分析时正是采用二分叉结构来体现语言的层级性和离散性。

如果将宇宙结构与句子结构进行对比,可以发现同样的二元分化和层级递归,以及每个层级的固定成分,如(3)、(4):

宇宙=其他星系+太阳系;太阳系=恒星+行星;句子=主语+谓语;谓语=动词+名词

(3)中的虚线代表宇宙的无限延宕,(4)中的箭头表示句子的无限递归。

语言与宇宙的完美契合实在是惊为天人之作。在此我们可以略窥语言的二分性,后面我们将进一步讨论这个贯穿于语言始终的逻辑结构。

4.1 二元对立与句法结构

人类语言映现宇宙结构,同时也符合人类逻辑,因为语言是逻辑的产物,逻辑是认知客观事物的根本方式。逻辑是二值的,语言也是二值的。所以不管是从宇宙观,还是从逻辑观上讲,语言都符合二元对立。

(5)

亚里斯多德的经典范畴理论认为,一个复杂的概念可以最终分析成若干二元原始特征。人类语言作为表达概念的手段也具有这样的特征,如(3)。为证明之,且看构成句子的是词还是短语?

(6)a.The manager fired the player.

b.*The was fired player by the manager.

c.*Player was fired the by the manager.

d.The player was fired by the manager.(Cook &Newson 1996:7)

(6a)和(6b)、(6c)、(6d)之间存在转换关系,但(6b)和(6c)为何不符合语法?原因是语言表达式的构成并不是简单地表现为线性结构,而是存在着结构层次和短语结构,结构成分的排列和组合必须依据这些短语结构。(6a)中的the manager和the player是两个名词短语NP,在实施疑问句转换规则时,必须考虑名词短语的存在,不可破坏其内部结构。因此(6d)符合语法,而(6b)和(6c)不符合语法。

综上可见:任何语言中的句子成分都构成一种层级关系,句子的结构成分不是词,而是一些大于词的短语。句子在发生结构变化时是以短语为单位进行的。结构成分的排列与组合必须依存于这些短语结构。主语位置上的是名词短语(NP),谓语位置上的是动词短语(VP),二者通过合并(configuration)构成句子基本模版(template)或框架(frame)。这一模版还不是工具意义上的语言,它还不符合个体语言的语法特征,有待于逻辑调变,即有待屈折(inflection)变化(详见4.1.2)。下面讨论NP+VP是否是构成句子基本模版的充要条件(N &S condition),以及在这一模版上是否还有其他成分存在。

4.1.1 构成句子基本模版的充要条件

莱布尼茨认为充要条件可以帮助阐明事物的本质,即弄清是其所是(陈波2007)。充要条件是科学研究不可或缺的研究条件,它确保研究对象的相关性,一致性,排除不必要因素的干扰,维护研究结论的可靠性,如果一项研究混杂了不相干的成分,不仅使研究对象繁多,过程复杂,也会导致理论体系出现不内恰的环节,这种不一致也会大大削弱理论的解释充分性。

首先来回顾一下什么是逻辑意义上的充要条件?

(7)N &S Conditions:

To say that X is an N &S condition for Y is to say that the presence and only the presence of X guarantee the presence of Y.(Swartz 2003)

如果有事物情况X,则必然有事物情况Y;如果没有事物情况X,则必然没有事物情况Y,X就是Y的充要条件。简单地说,X可以推导出Y,且Y也可以推导出X。

由此我们可以反观构成句子基本模板的充要条件。句子被视为语言交际的基本单位。传统语法从语义出发定义句子,认为句子是能表达完整意思的语法单位。在当代语法中,句子被视为最大的句法单位,是结构形式的上限。一个简单句的构成成分,定会有陈述的基本对象(主位)和对象的状态(述位)。从逻辑上而言,构成句子的基本成分是主项(NP)和谓项(VP),这是人类语言共有的,也是表达一个命题必不可缺少的成分。因此逻辑决定了构成句子模版的基本单位——NP、VP,NP构成了被陈述的对象(主语),VP构成了对象所处的状态(谓语)。亚里斯多德说,“每一个肯定命题和否定命题,将是由一个确定的或不确定的名词和一个动词所构成”(《解释篇》),换句话说,只有名词或动词,并不能作出任何意义的陈述,只有NP和VP相合并才能构成具有陈述意义的简单句,即NP+VP是构成句子基本模版的充要条件。

然而,反例似乎无处不在。很多情况下,一个词或短语就是一个句子,比如“滚!”、“Go!”、“走る!”这些祈使句。事实真是这样的吗?根据祈使句的定义,上例中所涉及的祈使句属于第二人称祈使句,在使用过程中为了加强语气而故意省略句子的主语(第二人称),在一定的语境下,说话双方都知道动作执行者,因此主语是虚位的③,可以通过语境调节还原。

当然,也存在非祈使句结构下主语缺省的语言,如意大利语:

(8)Parlo Italiano.

这并不影响句子的合法性,因为我们可以从其动词的形态推测出主语所指代的人称(一、二、三人称/单复数)。parlo是parl的第一人称单数形式,所以我们知道句子的主语指的是“Io”,该句子即“我说意大利语”,而不是“我们/他/他们说意大利语”。

既然NP+VP是构成句子基本模版的充要条件,那传统语法中的形容词短语(AdjP)、副词短语(AdvP)以及介词短语(PP)在模版上又充当什么成分呢?在传统语法中,形容词、副词和介词短语在句中一般充当定、状、补的成分,我们在做缩句时通常删掉这些成分而不影响句子的基本结构,因此它们并不是构成句子基本模版的充要条件。当代的句法研究根据句法结构的关系,通过句子成分分析把句子中的词和短语划分为主语、谓语、宾语、状语、定语、补语等成分。其中,主语和谓语是基本成分,宾语、状语、定语、补语为附加成分(Adjunct)。Adjunct与模版的关系比较松散,不需要逻辑合并,只是附加关系(plus)。它的位置是不固定的,可以附加在短语上,也可以附加在模版上,分别构成NP+、VP+、F+。如在名词短语“a red rose”这个NP中,形容词“red”为NP的附加语,如(9a);在动词短语“take breakfast quickly”这个VP中,副词“quickly”为VP的附加语,如(9b);在“Tom bought a car yesterday”,状语“yesterday”为F的附加语,如(9c):

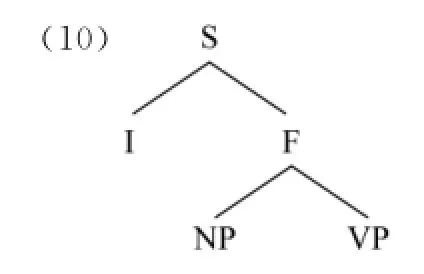

以上所论是句子的基本模版,没有经过逻辑调变,还不符合个体语法。换言之,人类语言的基本模版是统一的,语言的多样性产生于逻辑调变,符合“万物本原”的宇宙观。

4.1.2 逻辑调变

综上所论,人类语言的基本结构是[NP+VP],它可以吸附附加成分,构成附加语(Adjunct)。NP和VP处于同一级阶,是一种组合关系,一起构成人类语句的基本框架(frame):名词短语是陈述的对象,动词短语是对主语的陈述。[NP+VP]是所有语言的共性表现,体现了“万物本源”的造物思想。但是自然出现的句子并不非如此简单,人类交际语言是音律和逻辑的结合体,因此具体语境下输出的语言或可称之为“小言”是经过了逻辑的调变和赋值,以符合个体语法。并且各种不同语言之间存在很多的个体差异。于是,在基本框架的基础上,我们需要引入另一个功能成分I,即功能算子。I是inflection的缩写,亦可简化为INFL,其功能是对基本模板进行模态调变或赋值,使个体语言表现出句式和语序的差异。如下图所示:

调变包括性、数、格、时态等,根据个体语法特征自动进行,属于参数(parameter)范畴。下面具体讨论逻辑是怎样对语言模版进行调变的。

(11)a.The manager fires Barnes.

b.The manager fired Barnes.

c.The manager will fire Barnes.上面三个句子分享了同样的VP和NP,因此在句子模版上的基本结构也是一样的,之所以会表现出不同的时态特征是因为在具体语境下根据交际的需要进行逻辑调变的结果,如(12):

可见,三个基本结构相同的句子表现出的不同时态都是受I调变的结果,从而构成新的互斥关系。I宛如上帝之手,将人类统一的语言推向分化,这种分化不仅表现在一种语言中,更表现在不同的语言中。

宇宙结构是无限递归的,人类语言也是无限递归的。前面我们讨论的是人类语言最基本的逻辑模版,它是生成复合句、从句等复杂句的基本模型。

(13)a.Jimmy kissed his wife and went out.

b.He said that he hate war.

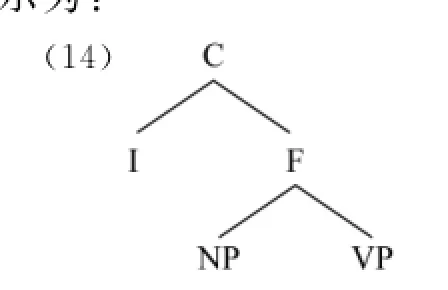

对(13)中的两个句子进行句法分析,可以发现,复合句是简单句的叠加,连词“and”起着算子(operator)的作用;一个句子可以嵌入另外一个句子中成为其子句,在(13b)中被包含的句子充当了said的补足语(complement)。也就是说任何一个句子都有可能被名词化从而成为更复杂句子中的一个分句,并且可以无限递归。因此人类语言的逻辑模版应最恰当地表示为:

(14)中的C是标句词(complementizer),其功能是使所引导的句子名词化,从而作为更大句子中VP的补足语。这一特征保证了语言的无限递归性,体现了“其大无外”的哲学思想,完美地应和着宇宙架构。4.2 短语中的二元对立

在4.1中我们证明了句子的结构发生变化是以短语为单位的,并且[NP+VP]是构成句子基本模版的充要条件,那么构成NP、VP的充要条件又是什么呢?NP、VP的结构是否也符合二元对立呢?

在现有的句法理论中,XP是句法运算的最小单元,XP结构(即,X-bar结构)如下图所示:

其中,X为中心语,变项,可以代表任何一种作为中心语的语类范畴,包括实意语类(名词N、动词V、形容词A、介词P等)、功能语类(屈折变化I和标句词C)。因此,N、V、A、P分别是词类短语NP、VP、AP、PP的中心语,而I和C分别是功能语类IP和CP的中心语。任何短语XP都是其中心语X的最大投射,所有短语都起始于一个中心语节点X,都是向心结构。X称为零投射;零投射与其补足语形成可递归使用的X-阶标投射,即中间投射,其中X-阶标投射可以和附加语形成更大的中间投射,附加语可以无限递加。中间投射和标志语构成最大投射XP(温宾利2002:87)。

现有的X-阶标理论由中心语,标志语和补足语三个部分组成,但这并没有违反二元互斥。短语内部结构具有层级性,遵循二分叉原则。组成短语的基本单位是词,短语类别划分的依据是短语中的中心词,中心词决定短语性质,其他词语仅起修饰中心词的作用。根据这一原理,我们可以将短语划分为中心语(head)和补足语(complement)。两者不是等同关系而是主次关系,因此和构成句子模版的NP、VP不同,中心语和补足语构成短语时不是逻辑合并而是逻辑投射(projection),即短语由中心语投射而来。

根据前文对充要条件定义的引述可知,要保证XP是其所是,必须满足两个条件,即,保证XP是其所是的充要条件是:

1)一个XP必须由中心语和补足语组成,即一个XP的两个组成部分:中心语和补足语缺一不可;

2)一个XP只能由中心语和补足语两部分构成,即任何多余成分只能作为XP的附加语,而不能作为XP内部结构的一部分。

即,XP(XY):XP由X、Y两项构成,且只有两项。

充要条件下的XP由head和complement两部分构成,且仅由这两部分构成。head和complement的位置由于参数的不同而不同。二者在抽象层面上无所谓先后,如(16)所示:

(16)a.head-first/head-left read the book in the car

b.head-second/head-right the boy

kabe ni(Japanese)

因此,XP的结构可以改写为:

(17)NP→...N...

VP→...V...

PP→...P...

DP→...D...

...

如同我们在Scandinavian中发现的语料:

(18)a.Af hverju lásu nemendurnir bœkurmar ekki?For what read students-the books-the not“why didn’t the students read the books?”b.Mannrœninginn skilaei aldrei foreldrunum

börnunum

kidnapper-the returned never parents-the(D)kids-the(D)

“the kidnapper never returned the kids to the parents.”

通过对XP的充要条件的分析,我们对X-bar结构进行修正,修正后的XP结构被称为XP+(参见赵彦春、赵春生2010)。如前文所论,构成XP的充要条件是中心语与补足语,既不多也不少,表示为:XP(XY)。但XP可以有附加语,表示为:XP+((XY)Z)。符号“+”不是构成句子或短语的充要条件,但它可以使语言递归,如(19):

在XP中,中心语与补足语是二元互斥的,它们是逻辑上的二元结构体:head+complement。此两者在抽象层面上无所谓先后,正如5=2+3与5=3+2中,2与3的结构位置一样。接下来,我们将以NP和VP为例来探讨构成其短语结构的充要条件和蕴涵于其中的二元对立。

4.2.1 NP中的二元对立

在英语中不定冠词a\an或定冠词the和普通名词的单数形式结合成为NP可在句子中做主语,单独的普通名词单数是不能作主语的,如(20)所示:

(20)a.A\The murderer was sentenced to death.

b.*Murderer was sentenced to death.

假设a\an\the+N是构成NP的充要条件,但是下面的句子同样也是符合语法的:

(21)One murderer was\Two murderers were sentenced

to death.

在(21)中,one murderer和two murderers这两个NP的补足语是什么呢?从位置上可能one和two会被认为是补足语,但很显然one和two在短语中的作用和形容词一样,起着修饰限定的作用,属于adjunct,如果它们是补足语,那么apple tree中的apple也是补足语了,但是(22)这个句子却是不合法的:

(22)*Apple tree is blossoming.

可见,(21)中的one或two以及(22)中的apple都不是构成NP的充要条件,它们不是名词的补足语,而是作为Adjunct叠加在NP上,(21)中的murderer和murderers是NP而不是N,和作为词位的murderer相比,它们发生了级阶上扬(rank upgrading),即此二者由词上扬变成了短语,其补足语是看不见的,但却符合逻辑,是虚位的④(见(23))。因此在NP中既存在着显性补足语(a\an\the),也存在着隐性的补足语,统称为限定词(determiner),并接受逻辑调变交互存在。在汉语和日语中,NP的限定词全部呈隐性。

4.2.2 VP中的二元对立

在4.2中已论述任何短语XP都是其中心语X的最大投射。与NP同一级阶的VP也应该是其中心语V的最大投射。不同的是,动词有一价动词,二价动词和三价动词之分⑤,价数不同,论元数就不同,如(24):

(24)a.run v,[NP[—]]

b.love v,[NP[—NP]]

c.give v,[NP[—NP NP]]

在“I love you.”中VP可分析为love(V)+you(NP)。但(25)中的句子VP的构成似乎有所不同。

(25)a.He is running quickly.

b.My father gave me a new watch on Christmas

day.

显然,在(25a)中“run”后面的NP是虚位,即语音上为空位,但是(25b)中gave后所带的两个NP“me”和“a new watch”,哪一个才是动词gave真正的补足语呢?如果两者都是岂不违背了二分对立原则?通过分析,我们发现,在聚合关系上,“me”相当于“to me”,也就是说(25b)亦可表述为(26):

(26)My father gave a new watch to me on Christmas

day.

从(26)来看,“My father gave a new watch”已经完整地陈述了一个事实,后面的“to me”作用在于表明方向性,是对这个事实的补充说明。这给我们一种启示,在(26b)中,我们可以将“me”处理成缀词(clitic),看做“to me”的缩略,那么“a new watch”就是“gave的补足语,而“me”则是Adjunct,(如(27))。如此,三价动词的VP结构和一价动词以及二价动词的结构相统一,仍然遵循二元对立这一法则。

同理,对于另一类特殊的动词,即be动词,我们也可以采用同样的操作手段进行处理,将be看作不及物动词(另文探讨),即一个完整的VP,后面的NP为虚位。(28)中的VP结构就可以分析为(29):

5.结语

语言是存在的家园,是尘世中最神秘的存在,它映现着宇宙的结构:从中心语和补足语投射构成短语,再到短语运算构成句子的基本模版,二元对立的逻辑结构始终贯穿于语言。我们无法考证谁创造了这精妙繁复的语言,但却能超越表象把握语言的本质规律,提炼出人类语言共享的基本逻辑模版,如(30)所示:

每一个横线都代表一个级阶,任何级阶都是呈二分状的,由斜线表示。这表征语言的基本结构,也是宇宙的基本构架,二者在此契合、同构。

附注

①白晋曾将《易经》中的二值逻辑传给了莱布尼兹,后者提出两种假说:语言与宇宙同构;汉语是始祖语。

②逻格斯(logos)在古希腊语中是源于动词lego(说)的普通名词,基本含义是言说、话语,据此而派生出道理、理由、考虑、比例、规则等其他的含义。汉语通常音译为“逻格斯”,有时以老子的“道”译之。

③虚位是相对于显性成分而言呈隐性,在逻辑模版上始终占据着相应的位子,是不在场的在场(absence of presence)。

④我们用希腊语中的Ø表示虚位。

⑤一价动词,二价动词和三价动词对应传统语法中的不及物动词,及物动词和双宾动词。

Cook,V.&M.Newson.1996.Chomsky’s Universal Grammar:An Introduction[M].Blackwell Publishers Limited.Kahn,C.H.1981.The Art and Thou

g ht of Heraclitus[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Swarts,N.2003.The concepts of necessary conditions and sufficient conditions[OL].[2010-09-15].http:∥plato.stanford.edu/entries/necessary-sufficient/.

陈波.2007.逻辑学是什么[M].北京:北京大学出版社.

老子.2014.道德经[M].北京:中国华侨出版社.

李存山.2000.莱布尼茨的二进制与《易经》[J].中国文化研究(3):139-45.

苗力田.1995.古希腊哲学[M].北京:中国人民大学出版社.

温宾利.2002.当代句法学导论[M].北京:外语教学与研究出版社.

亚里士多德.2005.范畴篇·解释篇(方书春译)[M].北京:商务印书馆.

赵彦春.2001.音律——与宇宙同构[J].四川外语学院学报17(5):66-68.

赵彦春、赵春生.2010.X-bar之弊——从名物化分析到最简方案[J].当代外语研究(12):25-32.

(责任编辑 甄凤超)

H01

A

1674-8921-(2015)10-0004-06

10.3969/j.issn.1674-8921.2015.10.002

赵彦春,天津外国语大学外国语言文学文化研究中心教授、天津市特聘教授。主要研究方向为翻译学、认知词典学、理论语言学、语言哲学。电子邮箱:zhaoyanchun@hotmail.com

叶友珍,延安大学外国语学院。主要研究方向为语言学、翻译学。电子邮箱:yeyouzhen2008@163.com