北京少数民族村的低收入因素及对策*

胡艳霞,曹 均,王富荣,马艳阳

(1.北京市农林科学院农业综合发展研究所,北京 100097;2.北京市农林科学院林业果树研究所,北京 100097;3.北京市农林科学院农业科技信息研究所,北京 100097;4.山东农业大学,泰安 271018)

中国的贫困人口越来越集中在少数民族地区。根据国家民委对民族自治地区农村贫困的监测结果,2007年末,民族自治地区农村绝对贫困人口占全国农村绝对贫困人口的52.3%,贫困发生率比全国平均水平高出4.8个百分点[1];2010年,民族自治地区和少数民族扶贫县的贫困发生率分别达到了12.2%、10.5%,均明显高于同期全国2.8%的贫困发生率[2],说明少数民族地区陷入贫困的概率更高,不仅在教育、健康、生活水平等多个维度表现出贫困,在决定发展的生态环境、基础设施等方面也表现得更差。少数民族贫困问题不仅是经济问题,更是社会和政治问题,减少少数民族贫困既是保障其生存和发展的需求,也是维护社会和谐稳定的重大需求。

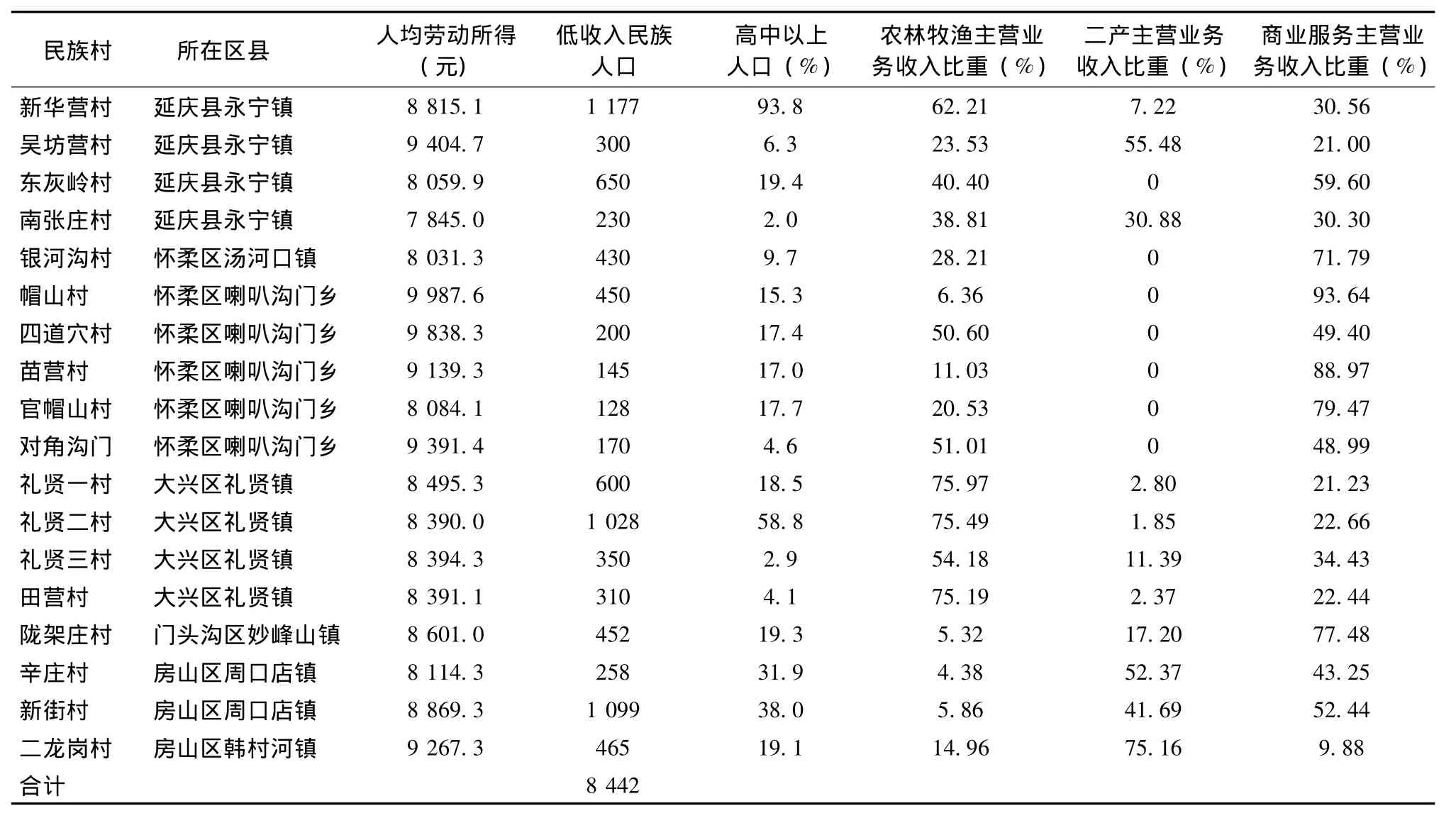

我国学术界对少数民族贫困问题进行了一定研究,刘绍吉[3]通过研究,认为地理位置偏僻、社会事业水平低、经济发展缓慢、基础设施落后,是滇东少数民族贫困地区扶贫开发的主要问题,提出了加大基础设施建设、利用内外部力量进行扶贫开发、加大科技教育扶贫力度、培育区域优势产业等扶贫开发对策;郭志仪等[4]从市场参与率的视角构建山区少数民族贫困成因的框架,认为市场参与率降低,是造成贫困率较高的原因,可通过加强公路、电力、水利等农村基础设施建设提高商品化率,增加少数民族受教育年限、提高劳动参与率等措施减少山区少数民族贫困。综合学界观念,少数民族贫困是综合性因素作用的结果,主要受到自然条件恶劣、教育贫困和资产贫困的制约。与全国西北、西南边远少数民族聚居区不同[5-6],北京市少数民族村散居于北京市的远郊、近郊和城区,地理位置优势明显,60%为满族村、37%为回族村,在风俗习惯 (回族除外)、民居建设、产业发展等各方面与汉族差异甚小;但是北京地区少数民族村也同样面临贫困识别和减贫问题;到2012年底,仍有38个少数民族村没有达到北京市各相应区县发展平均水平,18个民族村人均劳动所得还在万元以下水平,低收入人口比例为30%。为深入探究这些民族村发展后劲不足、农民收入不稳、尚存贫困的原因和解决途径,2013年4~5月,该研究对北京市116个少数民族村进行了问卷、走访入户调查,同时,利用北京市经管站“民族村主营业务收入、人均劳动所得”数据,对其自然条件、经济发展水平、思想观念、产业结构进行了分析,试图对北京少数民族村的贫困问题及解决思路提供参考 (表1)。

表1 2012年北京市低收入民族村收入基本情况

1 北京少数民族低收入村特征

北京市共有5个少数民族乡、116个民族村,分散分布于北京市12个区县、54个乡镇。有满族村67个,回族村43个,回满、苗回满、壮满瑶、回满朝鲜族等多民族村4个,少数民族人口共约6.3万人。根据2012年统计数据,北京市少数民族村人均劳动所得状况,低于万元的少数民族村有18个,分别位于北京怀柔、延庆、房山、门头沟、大兴等郊区县。低收入少数民族人口比例为13%。

1.1 北京少数民族低收入村普遍特征

1.1.1 地理位置偏远

根据2012年北京市18个低收入民族村的基本情况,10个村位于海拔500m以上的山区,4个村位于山前平原,4个村位于近郊平原。其中,山区村所占比重为55%,地理位置较为偏远,距离北京市区有2~3个小时车程。

1.1.2 主营业务收入以传统种养、劳务输出为主

调查显示,18个低于万元民族村的家庭经济收入来源中,农业种植、养殖等生产性经营收入所占比例较高,达到40%;二产在低收入民族村中所占比重较小,主要分布于山前平原,与这些村庄以石料开采等工业有关,近年由于北京市相继出台保护环境、关停矿产开采产业的法律法规,这些村庄处于转产、寻求新的经济增长点过程之中,村民收入较低;服务性收入在偏远低收入山区较高,与这些村庄劳务输出有关。

1.1.3 受教育程度普遍较低

根据表1,高中以上文化程度比重超过50%的低收入村只有两个,大部分低收入村高中以上文化程度不超过20%的比例,最低的比例只有2%。受教育程度低,是北京少数民族村产生贫困的一个普遍特征。

1.2 北京少数民族低收入村的特殊特征

1.2.1 偏远山区的生态旅游产业多处于起步阶段

根据调研,北部山区怀柔喇叭沟门乡、汤河口镇的低收入民族村中民俗旅游收入各占其50%以上比重,表明,偏远山区的生态旅游产业已经成为农民收入的主要来源,但是仍为低收入村,说明其生态旅游产业还处于起步阶段,仅限于餐饮、住宿,生态旅游品质有待提升。

1.2.2 缺乏特色种养产业

怀柔喇叭沟门乡帽山村、四道穴等都种植有较大面积太平果树,产量为4 500kg/hm2,与汇源果汁集团签有回收协议,收益在4 500元/hm2左右,这在山场面积广大、管理粗放的深山区,也是不少的收入来源;延庆县永宁镇新华营村建有4hm2鲜切菊花温室,主要出口韩国、日本,用于殡葬、祭祀。年产160万只菊花,年纯收益在200万元以上,年均效益超过50万元/hm2。除此之外,18个低收入民族村中几乎再无效益好的特色种养产业。

1.2.3 低收入村无租赁地产收入

调研中发现,房山区青龙湖镇的大马村,距离良乡仅2km,村内厂房出租,建有复合肥厂、服装厂、餐盒厂、污水处理设备厂等,仅此1项年集体收入2 000万元;顺义区北石槽镇寺上村,村内出租印刷厂、织布厂、铸件厂、电机厂、纸箱厂、构件厂等6家企业厂房,仅此1项,解决全村400人就业,年集体收入达到2 000万元。这些村庄有的近城区,有的近交通主干道,有的低收入民族村也具备此条件,但村庄没有租赁地产收入。

1.2.4 少数民族民居与汉族民居几无差异

就地翻新改建是少数民族村村民改善住房条件、提高生活质量的最为普遍类型的民居建设形式,在郊区民族村中大约占有75%的比重,其改建样式和普通村民住宅没有差异;只有门楣或廊檐上体现出回族特色或满族特色,多民族特色的苗寨、壮族民居等在少数民族村庄几乎没有。

1.2.5 满族八旗文化和清真饮食文化传承较少

北京市116个民族村中民族文化传承与建设主要以满族八旗文化、清真饮食文化、苗寨等多民族融合文化等为主,满族筒瓦民居、二八宴席、二魁摔跤、满族秧歌、歌舞、满族布艺、清真牛羊肉餐饮都成为民族村的特色传承文化;这些民族文化在18个低收入民族村中传承较少,与产业结合得更少。

2 北京少数民族村低收入原因分析

少数民族贫困问题国内外学者多有探究。国外文献很难找到“少数民族”一词,国外学者更多使用的是“少数族裔”一词。少数族裔主要以移民为主,其贫困发生地主要为移民所在国的城市贫民窟。国外的少数族裔贫困问题与中国的少数民族贫困问题有着本质区别。但国外学者提出的少数族裔贫困的原因,如有限的就业机会、低水平的教育等及由此提出的相关减贫方法,对我国解决少数民族贫困有一定的借鉴作用[7]。

2.1 自然环境不是决定北京少数民族村收入低下的主要原因

国内学术界从多层面对少数民族贫困进行了分析,自然环境决定论[8-10]是其中一个主要观点,认为恶劣的自然生态条件限制了少数民族的发展[11],缺少水肥条件、地力稀薄导致农业生产收入降低,多变的气候和地质环境容易形成各类自然灾害。此外,山区地形导致少数民族地区交通成本较高,影响了少数民族地区现代化与市场化的进程。2012年北京市18个少数民族低收入村中偏远山区占有50%的比重,路遥、偏僻是这些山区村贫困的原因之一,但不是决定性因素。首先,近10年来,北京市政府推出的生态移民搬迁政策,使处于极为偏僻的山区自然村基本上都进行了生态移民搬迁,如怀柔喇叭沟门的帽山村、苗营村、四道穴村等,近几年先后进行了新农村集体改进,农民住上了宽敞明亮的瓦房,改建过程中,一般由北京市农委、建委等提供的补贴费用占总支出的80%~90%,个人支出只需支出其中的10%~20%;其次,北京山区的高速公路、市级公路等交通干线便利、质量高,通达性很强。此外,最为重要的一点是北京山区的环境优势在2 000万人口的北京城走向国际化大都市过程中越来越显现出来。生态搬迁、交通便利、环境优美都成为山区民族村发展民俗旅游的优势和条件,为此,自然环境决定论并非适宜于北京山区民族村。

2.2 人力资本不足、自我发展能力弱是北京少数民族村收入低下的主要原因

国内学者对少数民族问题研究的另一个观点为“人力资本论决定论”[12-13],认为教育贫困、少数民族地区缺乏人才等人力资本,导致了少数民族缺少市场竞争机制的敏感度与适应市场经济的能力。根据表1,大部分低收入村高中以上文化程度不超过20%的比例,受教育程度低,村中尤其缺乏有头脑、有思想、积极肯干的发家致富能手、技术骨干与领导干部。正因如此,低收入民族村产业发展的原创力显示不足,根据民族村资源特点、基础优势、历史传承等发展起来的原创力十足的民族唯一性产业不够突出。目前民族村中典型的产业类型中,除清真餐饮业外,其他产业民族印迹极少。没有特色产业,农民收入的一半以上来自于外出打工、看山护林等服务性、政策性收入,主营业务变动性大,科技内涵和创新力不强、可持续能力较低、成为制约农民收入来源可持续问题的主要因素。

少数民族村完全可依靠少数民族特有的传承文化、特色民居,使之融合于产业发展中,形成文化元素与少数民族民居建设、产业融合性发展的规模化成功案例。但事实并非如此,“京北第一跷”、满族秧歌舞、满族布艺等有希望成为农民收入主要来源的民族文化性产业,其组织、规模、产值、效益都远未发展到预期;怀柔按八旗体制整村改建民居,建成项栅子“正蓝旗”、七道梁“正白旗”的“满族八旗”文化新村相继开村,但其它“正黄旗”、“正红旗”、“镶红旗”、“镶黄旗”、“镶蓝旗”、“镶白旗”等大多处于规划阶段,全部实现差异性规模效益并不容易做到。没有足够的自我发展能力,使得民族村的自然资源优势、相对丰富文化优势得不到充分发挥。

2.3 社会分工发展缓慢成为北京少数民族村收入低下的双刃剑

从理论上讲,有的学者认为社会分工发展缓慢,既是少数民族贫困的典型特征,也是少数民族贫困的主要原因[14]。从原始社会后期到奴隶社会形成时期,人类经历了3次社会大分工,第一次社会大分工是从原始人群中分离出游牧部落,他们在牧草丰茂的地带专门驯养动物,而其它则主要以种植为主。第二次社会分工是手工业从农业中分离出来,继而出现了以交换为目的的商品生产,如酿造、织布、矿石冶炼、金属加工等。第三次社会分工,也是最有决定意义的重要分工,出现了不从事生产而只从事产品交换的商人,进而出现了货币。不难看出,分工—交换—进一步分工—扩大交换—商品生产,是人类所走过的道路,分工的发展推动着交换的扩大,交换的扩大必然推动社会生产以更大的规模和更快的速度发展。在此过程中,社会分工也会不断深化和扩展,所有发达国家与地区经济发展道路都是这样走过来的,而一些少数民族村长期只保留着自然分工,社会分工发展十分缓慢,闲时,男人们赶着打猎,带有相当的聚众游乐性质;女人们纺纱织布,完全是为了自己的衣着与装饰,这种以满足家庭成员消费为目的、建立在自然分工基础上的生产,距离为交换而进行的商品生产,还有一段很长的距离。一方面,男耕女织的田园生活创造了更多的山清水秀桃花源,同时,多年囿于这种简单分工,禁锢着人们的思想、限制了生产力的发展。

2.4 政策落实与实际需求有落差也是北京少数民村收入低下不可忽视的原因

当前,产业扶持政策对北京少数民族村影响巨大。近10年来,北京市政府出台了许多促进民族发展的政策法规,如北京市少数民族经济发展专项资金管理暂行办法 (京族字 [2002]62号),清真食品生产经营、清真副食品供应及社区民族工作意见 [2004]52号)等[15];同时,民族村的发展也深受北京市农委发布的关于促进郊区发展的各项政策法规的影响,如北京市人民政府关于建立山区生态林补偿机制的通知,北京市财政局关于印发《北京市山区生态林补偿资金管理暂行办法》的通知,北京市人民政府关于建立山区生态公益林生态效益促进发展机制的通知 (京政发 [2010]20号),北京市农村工作委员会、北京市财政局、北京市农业局关于《关于本市实施粮食直补工作的意见》(京政农发 [2004]16号),北京市政府《关于促进设施农业发展的意见》(京政发 [2008]30号)[16]等。

一方面,这些政策的实施推动、帮助民族村村民脱贫致富,自2002年起,北京市政府每年拨出600万元专项资金用于扶持少数民族乡村经济发展。2005年,中央民族会议后,将政府资助资金增加到1 200万元[16]。到2012年止10年间,北京市民委向12个郊区县、45个乡镇、90个民族村分别以项目的形式拨付近2亿元专项资金。这些资金的应用带动了一批民族主导产业村的发展。如延庆县康庄镇大营村、大庄科乡慈母川村、怀柔区喇叭沟门帽山村的民俗旅游业发展迅速;远郊延庆井庄镇王仲营村的五味子种植,怀柔喇叭沟门乡耐寒太平果种植,喇叭沟门乡八道河、汤河口镇汤河口村规模肉鸡养殖,大兴区安定镇东白塔村的生态养羊业,安定镇佟营村肉牛养殖业发展效益良好。另一方面,政策落实执行中走形变样,或者没有因地制宜而急于求成,或者只能供血而无法助其造血。以密云县太师屯镇太师庄民族村为例,该村自2008年村建起第一个设施蔬菜园区,共123栋温室,200个春秋棚,2010年始建第二个食用菌科研基地园区,2012年又建设了3 000m2现代化双孢菇菇房。紧靠一村之力,资金严重不足。在发展中先后得到密云县水务局、北京市农委对设施灌溉配套工程、设施农业建设的补贴,以及北京市民委关于“精品农业产业园”、“食用菌特色蔬菜基地”、“特色蔬菜大棚防冻保温设施”等项目的支持,但每年市财政审批滞后,资金发放与项目建设脱节,农时耽误;同时政府扶持资金需要通过公司招标形式落实,实际情况是大部分资金被招标公司赚取,而且公司规划与村民实际需求还有很大差距。因此,政府资助资金的拨付还存在工作不到位的情况。

3 结论与政策建议

综上所述,北京低于万元的少数民族村,到2012年止尚有18个村,8 442人,一半以上地理位置较为偏远,主营业务收入以传统种养、劳务输出为主,受教育程度普遍较低。目前,偏远山区的生态旅游产业多处于起步阶段,缺乏特色种养产业,少数民族文化、民居、产业融合性规模化发展成功案例少。究其原因,集中在人力资本不足、自我发展能力弱与政策落实出现偏差等问题上。除人力资本低下决定贫困外,北京少数民族村收入低下的原因还在于其物质资本、社会资本也很低下,社会分工发展缓慢。归根结底是自我发展能力非常弱,由此形成社会的弱势群体。据此,北京少数民族低收入村在未来一段时间内仍以扶助开发为主的同时,应把农民组织起来,促进集体土地适度规模经营,以提高人力资本效用[17];充分利用好偏远山区丰厚的生态资产,发展市民参与的农业休闲产业,以增强农民自身的自我发展能力,最终提高北京少数民族村发展实力。

3.1 注重体制机制改革、民族村帮扶常态化

北京少数民族村首先是农村,其经济社会发展的管理需要市级民委和农委协助完成。借鉴“新农村办公室”常设机构建立的经验,建立常设机构“北京少数民族村帮扶办公室”,挂靠北京市农委。负责北京116个少数民族村的产业扶助、文化保护、生态功能提升、基础设施与公共服务设施完善、薄弱村帮扶等政策的出台、落实、绩效考评等工作,使北京少数民村扶助常态化;试行民族村领头羊人才创业扶助金政策,以民族村未在城市就业的返乡大学毕业生、研究生为对象,提供创业基金;试行民族村“一事一议”筹资政策,对技术先进、带动性强的项目,经“一事一议”上级审批,预付项目总资金的50%,待项目完成验收合格后拨付余款。

3.2 促进政府出台民生扶助政策,短期改变其生存条件和环境

调研中发现,延庆县永宁镇的东灰岭、南张庄满族村,至今人畜饮水是难问题;房山区韩村河镇二龙岗村村内道路等基础设施条件较差。为此,首先应修路、打井,加强生活基础设施建设的扶助,解决少数民族村的生产和生活难题。其次结合民族村的发展,因地制宜扶助建设不同类型民族民居,提高民族村村民生存质量。另外适宜于生态搬迁的民族村应协调多方关系,进行集体改建,并结合民族文化元素设计与施工,为发展民族旅游产业打下基础。

3.3 结合资源禀赋优先发展民族特色产业

结合近城区、近郊、远郊民族村不同资源禀赋,发展不同特色产业。近城区结合旧村改造,整理并合理利用土地,引进发展融满式风情、宫廷饮食文化、清真食品在内的民族特色现代商贸和休闲产业,通过商户驻入,壮大集体经济,为当地村民提供充足的就业岗位;近郊依托邻近城区、土地相对丰富、民族村分散的优势和特点,发展民族节庆花卉,干鲜果品、蔬菜,清真牛羊肉等特色农业;远郊区县依托山水景观、田园风光发展民族民俗旅游产业,打造满族风情村寨、休闲农园、民族民俗土特交易市场、山货大集、清真美食一条街等。

[1] 陈全功,李忠斌.少数民族地区农户持续性贫困探究.中国农村观察,2009,(5):39~55

[2] 汪三贵,张伟宾,陈虹妃,等.少数民族贫困变动趋势、原因及对策.贵州社会科学,2012,276(12):85~90

[3] 刘绍吉.滇东少数民族贫困地区扶贫开发问题与对策.新疆农垦经济,2008,(12):1~5

[4] 郭志仪,祝伟.我国山区少数民族贫困成因的框架分析——基于市场参与率的视角.西南民族大学学报 (人文社科版),2009,217:123~129

[5] 何晋武.甘肃少数民族地区农业发展存在的问题与对策建议.中国农业资源与区划,2009,30(1):58~63

[6] 姚予龙,谷树忠.西部贫困地区人口、资源、环境与社会经济协调发展.中国农业资源与区划,2003,24(3):22~26

[7] 熬然.内蒙古自治区达斡尔族贫困问题研究——以莫力达瓦达斡尔族自治旗为例.陕西师范大学硕士论文,2012:45~56

[8] 汪三贵.贫困地区农业发展的资源约束.经济地理,1992,12(3):39~42

[9] 成升魁,丁贤忠.贫困本质与贫困地区发展.自然资源,1996,(2):29~34

[10] 朱金鹤.新形式下新疆国家级贫困县的贫困类型与扶贫对策.农业现代化研究,2011,(5):276~280

[11] 徐世英.少数民族地区民主状况统计分析与预测.北京:中央民族人民大学出版社,2010

[12] 王成新,王格芳.我国农村新的致贫因素与根治对策.农业现代化研究,2003,24(5):326~320

[13] 董娟.少数民族贫困地区妇女人力资源开发研究.西南大学硕士学位论文,2008,20~30

[14] 罗时法.分工理论:从亚当﹒斯密到马克思——兼论少数民族贫困的一个重要原因.黔南民族师专学报 (哲社版),1994,1:1~6

[15] 北京市农村工作委员会.北京市农村工作委员会网站:http://www.bjnw.gov.cn/

[16] 北京的民族与宗教.北京的民族与宗教网站:http://www.bjethnic.gov.cn/

[17] 陆耀邦.广西新农村建设模式.中国农业资源与区划,2008,29(3):42~45