新型胺解原油降凝剂PSMA的合成与性能评价①

于 帅 于 萍 魏云鹤 张宏民 张长桥

山东大学化学与化工学院

新型胺解原油降凝剂PSMA的合成与性能评价①

于 帅于 萍魏云鹤张宏民张长桥

山东大学化学与化工学院

摘要采用分散聚合法以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,无水乙醇为分散介质,合成了马来酸酐和甲基丙烯酸十八酯为单体的二元共聚物(PSMA-a),并对聚合物用苯胺进行酰胺化处理,得到降凝剂PSMA。采用傅里叶红外光谱和热失重对聚合物的结构和热稳定性进行表征。以大庆油田原油为实验对象,采用差示扫描热分析、石油凝点试验仪和石油产品运动黏度计对其进行了降凝降黏性能的研究。通过正交试验确定了最佳的单体配比、反应温度、反应时间和引发剂用量。实验表明,当降凝剂质量浓度为750 mg/L,PVP用量为单体总质量分数的8%时,具有最佳的降凝降黏效果。

关键词降凝剂原油分散聚合热分析

高蜡高稠原油的高含蜡和高黏性使得其工业应用条件更加苛刻,因此,有效降低高蜡高稠原油的凝点和黏性具有深刻的工业意义,从而构成了油田化学研究的难点和热点[1-2]。目前,对于低含蜡类原油已有了聚乙烯-醋酸乙烯酯共聚物降凝等较好的工业解决方案,但是,对高蜡高稠原油效果不尽理想。同时,由于降凝剂的合成基本上均采用溶液聚合或沉淀聚合,溶液聚合的聚合介质往往为有毒物质,易产生环境污染,而沉淀聚合则在合成过程中易产生黏稠聚合物,随着黏稠聚合物不断产生而迫使反应中断,无法保证反应时间的有效性并使相对分子质量受到局限,且降凝剂产物的分散性和热稳定性差[3-5]。

本研究以马来酸酐和甲基丙烯酸十八酯为主要单体合成聚合物,通过分散聚合法合成第一步中间产物,并采用芳香胺对其进行酰胺化处理,制备了一种原油降凝剂,兼具降黏作用。

1实验部分

1.1样品和试剂

大庆原油,取样温度75 ℃,取样压力9.3 MPa,凝点37 ℃,w(蜡)29.6%,由大庆油田辽宁丹东站提供。

无水乙醇(分析纯);甲基丙烯酸十八酯(SMA,实验纯);马来酸酐(MA,分析纯);苯胺(分析纯);偶氮二异丁腈(AIBN,分析纯);聚乙烯吡咯烷酮(PVP,分析纯);二甲苯(分析纯)。

石油产品凝点试验器( SYD-510型);石油产品运动黏度计(SYA-265B型)。

1.2反应原理与装置

1.2.1反应原理

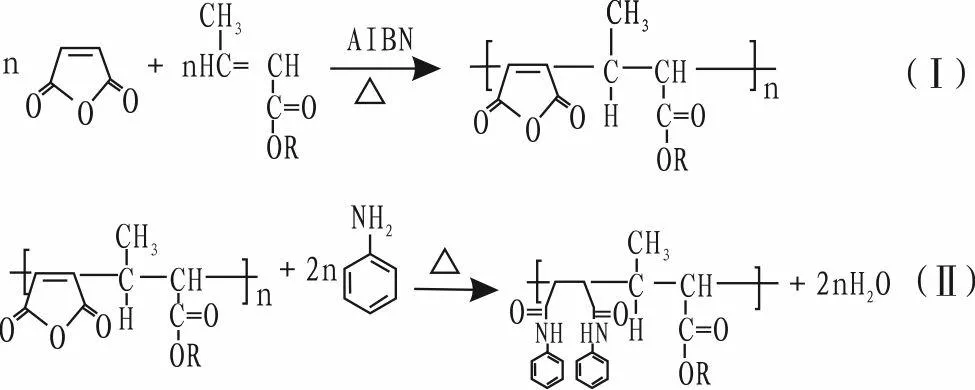

本实验第一步采用分散聚合,将马来酸酐和甲基丙烯酸十八酯利用自由基聚合得到产物聚(MA-SMA)(见式Ⅰ);第二步采用溶液聚合,用苯胺对第一步产物进行酰胺化处理,得到目的产物胺解聚(MA-SMA)和副产物水(见式Ⅱ)。

1.2.2反应装置

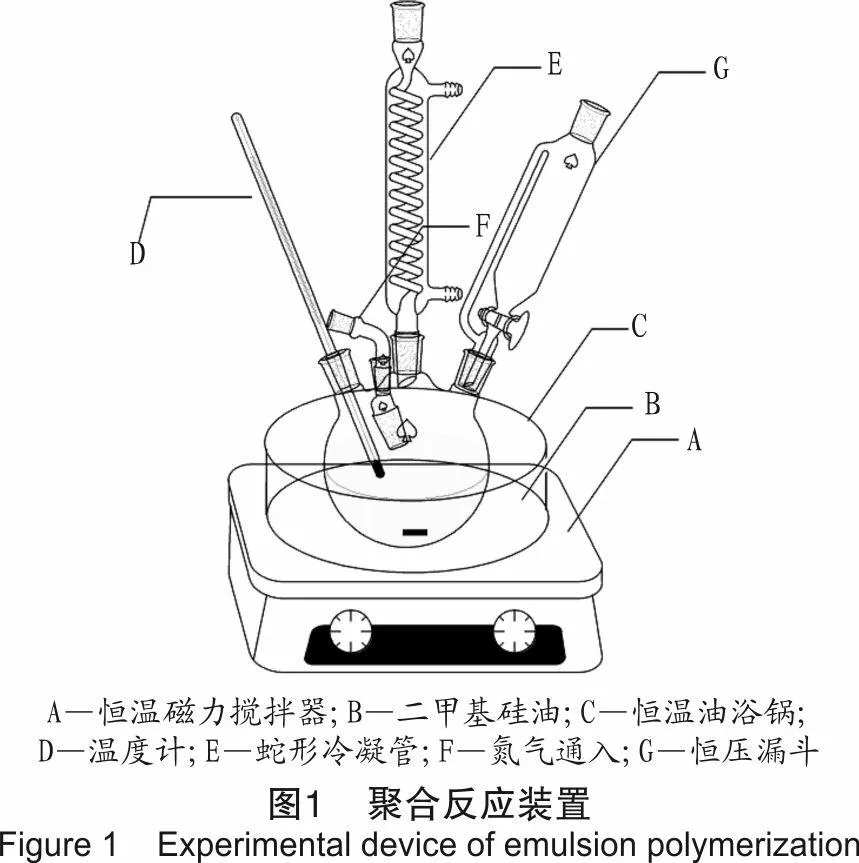

反应装置见图1。

1.3降凝剂的制备

1.3.1聚合物的合成

在100 mL三口烧瓶中,加入60 mL无水乙醇作为溶剂,单体配比为(物量的量比)n(MA)∶n(SMA)=1∶1,加入单体总质量分数8%的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作分散剂,在N2保护、40 ℃下,搅拌溶解30 min。然后加入适量的引发剂AIBN,待温度上升至80 ℃后开始计时。恒温反应6 h后,将产物倒入烧杯,沉淀10 h后过滤,用酒精和丙酮洗出未反应的单体和分散剂PVP,室温下干燥24 h,得到聚合物粉末,记为PSMA-a。

1.3.2聚合物的胺解

在100 mL三口烧瓶中,加入60 mL二甲苯作为溶剂,单体配比为n(PSMA-a)∶n(苯胺)=1∶2,在N2保护、40 ℃下,搅拌溶解30 min。待温度上升至90 ℃后开始计时,恒温反应8 h后,将产物转入单口烧瓶冷却,冷却到40 ℃左右时,将溶剂减压蒸馏,产物在酒精中沉淀,经过滤洗涤后,在室温中干燥24 h。得到黄褐色固体胺解产物,记为PSMA[6-8]。

1.4聚合物结构表征

用德国Bruker公司Tensor27型傅里叶变换红外光谱仪对聚合物的结构进行表征(FT-IR谱图分析),KBr压片,样品分析分辨率为4 cm-1,扫描次数为64次。

1.5性能测定

1.5.1析蜡点和热失重测定

采用瑞士Mettler DSC822e型热分析仪对改性前后的聚合物进行热失重(TGA)分析,对加剂前后原油进行差示扫描量热分析(DSC)。

1.5.2降凝与降黏效果测定

称取一定量的PSMA于10 mL二甲苯中,超声溶解,然后用一次性注射器量取1 mL上述溶液加入到10 g原油中,于80 ℃下搅拌30 min。

以凝点降低值( △PP) 为考察指标,评价降凝剂PSMA的降凝效果。

△PP=t2-t1

(1)

式中,△PP为降凝幅度;t1为溶剂降凝幅度;t2为(降凝剂+溶剂)降凝幅度。

采用毛细管法测定其黏度,降黏剂的表观降黏率(Av)按式(2)计算:

(2)

式中,η0为稠油黏度,mm2/s;η1为加入降黏剂(二甲苯+降凝剂)后的稠油黏度,mm2/s。

2结果与讨论

2.1FT-IR分析

图2为胺解前中间产物PSMA-a与胺解后产物PSMA的红外图谱。2 906 cm-1和2 850 cm-1处为甲基和亚甲基的吸收峰,3 340 cm-1处为-NH的吸收峰;1 735 cm-1处为酯基的吸收峰;758 cm-1、702 cm-1和693 cm-1处为一取代苯的强吸收峰。这说明,苯胺已经成功地引入到聚合物中。与胺解前聚合物进行对比,可以清楚观察到,胺解后聚合物在1 760 cm-1和1 820 cm-1之间明显的吸收峰消失了,说明马来酸酐全部被酰胺化。以上红外吸收峰说明,聚合物合成成功,并且完成酰胺化改性。

2.2热失重分析(TGA)

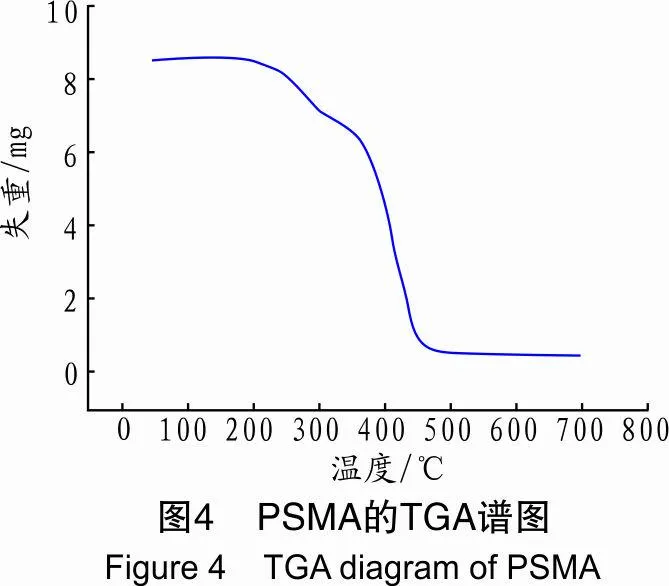

图3表明,没有嫁接的二元聚合物PSMA-a在350 ℃左右就开始失重,且呈现高速率的失重。图4表明,嫁接苯胺后的聚合物PSMA在200 ℃就出现了第一次失重,之后在350 ℃出现第二次失重,同样也呈现高速率失重。这说明,接枝已经完成,并且接枝后的聚合物稳定性略有下降,但是最低分解温度也在200 ℃,仍具有工业应用所需的热稳定性。从分子结构上讲,接枝的苯环基团具有更强的油溶性,有利于降凝剂与原油达到更为有效的接触与混合。

2.3差示扫描热分析(DSC)

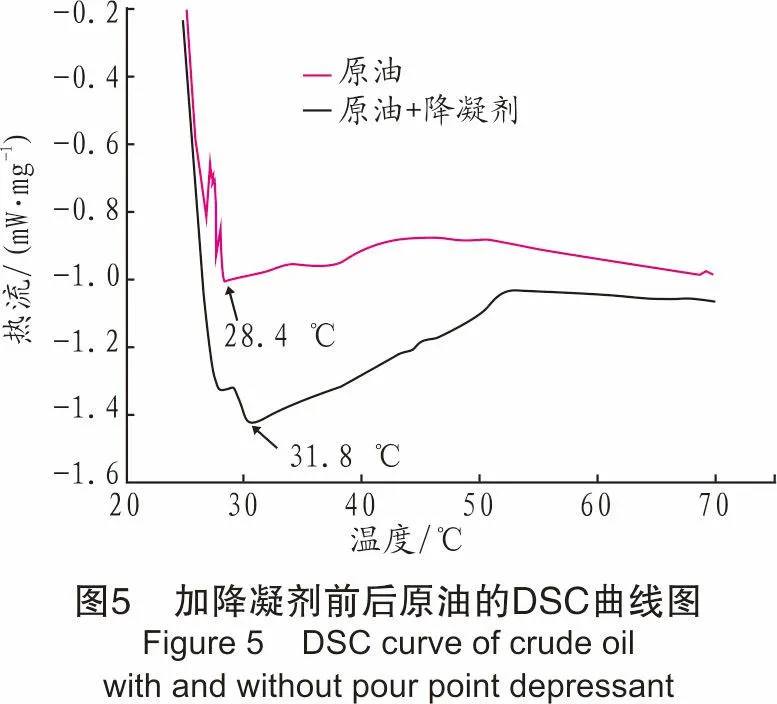

从图5可看出,大庆原油的析蜡点为31.8 ℃。加入降凝剂PSMA后,析蜡点变为了28.4 ℃。这是因为,降凝剂中的非极性酯基侧链部分与原油蜡晶有着相似的结构,两者之间发生共晶作用,并且引入的苯环与原油本身的芳香烃部分起到了相似相溶的作用,从而使原油的析蜡点降低了[9]。

2.4聚合工艺中PVP用量对降凝效果的影响

通过单因素实验法探究了分散剂PVP用量(以单体质量计)对降凝效果的影响(见图6)。当PVP浓度较低时,不能起到良好的分散稳定作用,聚合物微球颗粒较大,分散效果降低,不利于降凝;当PVP浓度过大时,聚合物相对分子质量增大,聚合物微球颗粒变小,降凝效果变差,且过高的用量会增加成本。适量地加入分散剂后,与传统的沉淀聚合相比,反应过程不会产生黏稠状聚合物,可保证反应时间的有效性,聚合产物为分散的微米级颗粒,易于自然沉降后获得产物,并且聚合物的产量有了提高。实验表明,在PVP加量为单体总质量分数的8%时,降凝剂可发挥最佳效果[10]。

2.5降凝剂最佳使用条件的确定

2.5.1加量对降凝效果的影响

由表1可看出,随着降凝剂加量的增加,降凝效果先增大后减小,在质量浓度为750 mg/L时,达到最佳降凝效果。实验还得出,在降凝剂质量浓度大于1 500 mg/L时,对大庆原油基本没有降凝效果[11-13]。

从表1可以看出,改性后的聚合物降凝效果有较为明显的提升。

表1 降凝剂加量对大庆原油降凝效果的影响Table1 Influenceofadditivedosageonpourpointdepressingeffectρ(降凝剂)/(mg·L-1)250500750100012501500降凝幅度/℃改性前224332改性后448643

降凝剂加量与原油中蜡质的含量有关,加量过少时,降凝剂不能很好地与原油中蜡质作用,无法充分与原油的蜡晶产生共晶作用,会使得降凝效果不明显;加量过大时,过多的高分子聚合物会使原油的自身成分之间产生交织作用,反而增大了蜡晶形成的速率,且会增大成本。

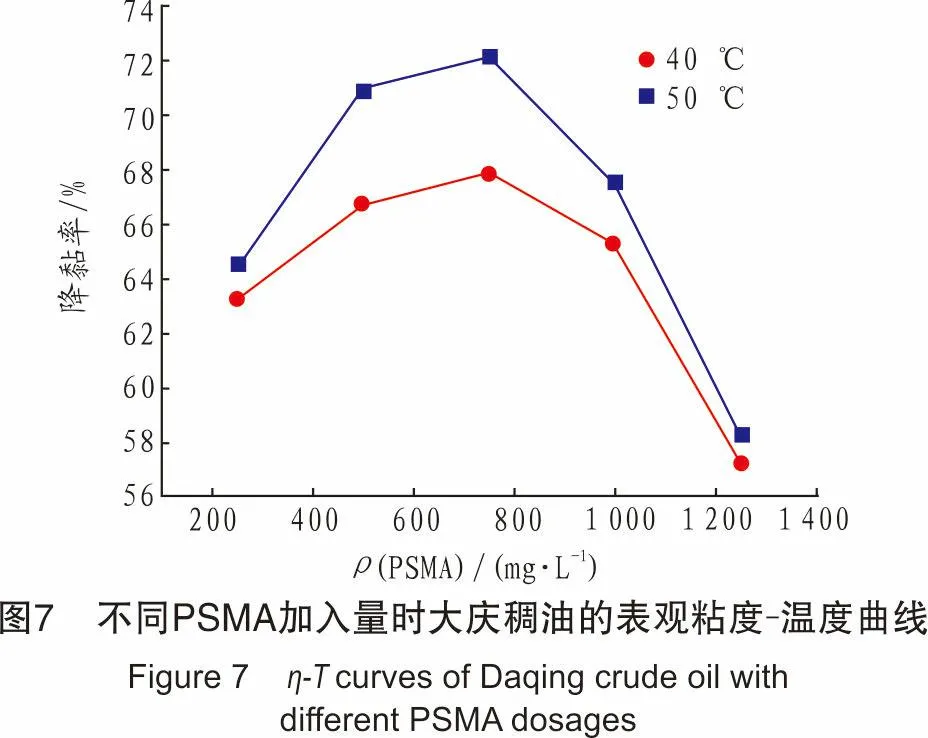

2.5.2加量对降黏效果的影响

从图7可以看出,随着PSMA加量的增加,原油的表观降黏率先增大后减小,在质量浓度为750 mg/L时,表观降黏率达到最大值,这与其对于降凝的作用点是相同的。所以,PSMA的最佳质量浓度为750 mg/L。

降黏剂是通过其极性基团与稠油中的胶质、沥青质形成氢键,破坏原来的堆砌聚集体结构,以达到降黏目的。加量过大时,由极性基团形成的氢键与原来胶质、沥青质之间的氢键相互交织作用,不能提高分散蜡质、胶质、沥青质的能力,反而会增加它们之间的相互作用,使得降黏效果下降[14-15]。

3结 论

(1) 采用分散聚合法合成中间产物PSMA-a,用芳香胺对聚合物中间体进行酰胺化处理。对改性前后

聚合物的降凝效果比较表明,改性后的聚合物具有更好的降凝和降黏效果。

(2) 对聚合物PSMA进行了表征,确定了聚合物的基本结构和特征。

(3) 以大庆油田原油为研究对象,在降凝剂PSMA在最佳合成条件和最佳加入条件下,可使原油凝点净降幅达8 ℃,表观降黏率达72.1%。

参 考 文 献

[1] 王中华. 油田化学品设计思路[J]. 石油与天然气化工, 1993, 22(1): 50-56.

[2] 刘林林, 王宝辉, 张舜光. 原油降凝剂作用机理与影响因素[J]. 精细石油化工, 2006, 23(3): 55-58.

[3] 宋茂生, 万涛, 埠道露, 等. 分散聚合法AM/SSS/SMA疏水缔合聚合物微球的研究[J]. 广州化工, 2013, 41(2): 6-11.

[4] 叶强, 张志成, 葛学武. 分散聚合的研究进展——(2)分散聚合的机理和应用研究[J]. 高分子材料科学与工程, 2004, 2(3): 9-12.

[5] 罗正平, 张秋禹, 谢钢. 分散聚合研究高[J]. 分子通报, 2002(5):35-40.

[6] 张红, 肖稳发. 胺解聚合物型原油降凝剂的合成与应用[J]. 石油炼制与化工, 2008, 39(11): 30-34.

[7] 李娜, 李光进, 韩帅,等. AMV及其醇解、胺解型柴油降凝剂的合成与性能研究[J]. 精细化工, 2010, 27(10): 1031-1034.

[8] 杜涛, 汪树军, 刘红研, 等. 三元聚合物柴油低温流动改进剂的酰胺化改性[J]. 石油学报(石油加工), 2012, 26(2): 294-299.

[9]CHEN W H, ZHAO Z CH , YIN C Y . The interaction of waxes with pour point depressants[J]. Fuel, 2010(89): 1127-1132.

[10] 党高飞, 付志锋. 分散聚合技术及其研究进展[J]. 高分子通报, 2008(10): 41-46.

[11] 胡合贵, 戚国荣, 高建厂, 等. 不同分子结构星形降凝剂对油品降凝、降黏性能的影响[J]. 石油学报(石油加工), 2000, 16(1): 40-45.

[12] 陈五花, 陈建. 降凝剂对原油石蜡沉积的影响[J]. 当代化工, 2013, 42(4): 386-389.

[13] 郑延成, 李卫晨子, 侯玲玲, 等. 高凝原油降凝剂的合成及复配性能研究[J]. 石油与天然气化工, 2012, 41(1): 70-73.

[14] 柳荣伟, 陈侠玲, 周宁. 稠油降黏技术及降黏机理研究进展[J]. 精细石油化工进展, 2008, 9(4):20-25.

[15] 王兰芳, 张金俊, 苏桂明, 等. 阴离子聚合物St-OMA的合成与应用[J]. 石油与天然气化工, 2010, 39(4): 331-334.

Synthesis and properties evaluation of new aminated

crude oil pour point depressant PSMA

Yu Shuai, Yu Ping, Wei Yunhe, Zhang Hongmin, Zhang Changqiao

(SchoolofChemistryandChemicalEngineering,ShandongUniversity,Jinan250061,China)

Abstract:The copolymer poly(PSMA-a) composed of maleic anhydride and octadecyl methacrylate was synthesized with dispersion copolymerization method by using polyvinylpylrrolidone (PVP) as the dispersant and ethanol as the dispersion medium. Then the polymer was amidated by aminobenzene. The structure and thermal stability of the final polymer (PSMA) were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and thermal weight loss (TGA). In this thesis, the crude oil from Daqing Oilfield station was taken as the experimental subject, the property of pour point depression and viscosity reduction were measured by differential scanning calorimetry (DSC), oil solidifying point tester and viscosity tester. Then, the best ratio of monomer, reaction temperature, reaction time and dosage of initiator was determined through the orthogonal test. The results of the experiment indicated that the best pour point depression and viscosity reduction effect were achieved when the amount of the PPD taken in the experiment was 750 mg/L and the PVP dosage was 8% of total monomer mass.

Key words:pour point depressant, crude oil, dispersion polymerization, thermal analysis

收稿日期:2014-11-13;编辑:冯学军

中图分类号:TE624.5

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1007-3426.2015.04.016

作者简介:于帅(1989-),男,山东潍坊人,山东大学化学与化工学院研究生,主要从事原油降凝剂的开发与研究。E-mail:yushuaiyoyo@126.com

基金项目:①国家重点基础研究发展计划(973计划)“高聚物减阻剂减阻机理与聚合过程理论研究及气敏测试元件”(2008CB617508)。