自体神经外膜小间隙吻合修复周围神经断裂的临床研究

罗飞

自体神经外膜小间隙吻合修复周围神经断裂的临床研究

罗飞

目的探讨分析周围神经断裂修复采用自体神经外膜小间隙吻合方法的临床应用效果。方法120例周围神经断裂患者, 随机分为试验组与对照组, 各60例。对照组采用传统神经外膜缝合修复, 试验组采用自体神经外膜小间隙吻合修复, 比较两组患者给予手术前后的神经系统缺损评分情况以及肌力改善状况。结果治疗后, 试验组的美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分为(4.67±1.22)分、神经功能缺损评分标准(CSS)评分为(26.67±8.83)分, 对照组的NIHSS评分为(5.27±1.86)分、CSS评分为(29.86±8.86)分, 两组相比差异具有统计学意义(P<0.05);试验组患者肌力恢复5级的人数(17例,28.33%)显著多于对照组肌力恢复5级的人数(2例,3.33%), 差异有统计学意义(P<0.05)。结论在修复周围神经断裂中, 采用自体神经外膜小间隙吻合修复方法具有显著的临床优势, 在临床应用中具有重要价值。

周围神经断裂;自体神经外膜小间隙吻合修复;临床效果

周围神经断裂是临床上较为常见的严重机体损伤, 临床上对于神经断裂的治疗方法呈多样性, 但并未达到理想的修复效果[1]。在治疗周围神经断裂的临床方法中, 自体神经外膜小间隙吻合修复术具有一定的临床作用, 为了研究分析其临床效果, 现选取在本院接受治疗的120例患者进行分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年6月~2014年10月在本院接受治疗的120例周围神经断裂患者, 随机分为试验组与对照组, 各60例。对照组男32例, 女28例, 年龄41~86岁, 平均年龄(57.73±14.78)岁;试验组男30例, 女30例, 年龄40~83岁, 平均年龄(56.83±15.69)岁。两组患者性别、年龄及其疾病类型等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 对照组患者实行传统神经外膜缝合修复术, 患者行麻醉, 在止血带的作用下进行手术。将断裂的神经端分离到足够的长度, 将远端的神经外膜进行剪开, 将神经外膜进行剥离, 将近端放入远端外膜袖内, 准确对合神经束, 然后用缝合线进行神经外膜和剪口的缝合, 切除损伤的组织,将远端神经外膜缝合进行固定, 并间断缝合剪口[2]。

试验组患者实行自体神经外膜小间隙吻合修复术, 患者行麻醉, 在驱血带的作用下进行手术。将患者的断裂神经进行确定, 在显微镜的协助下, 在切开外膜的时候, 避开外膜的血管, 用锐刀将损伤的组织进行切除, 彻底止血在神经干断面, 用无创缝合线将外膜切口进行缝合, 缝合后的外膜管要保证与附近神经干的粗细吻合, 同时将外膜管的两断端进行整齐修复。在两端外膜血管相对时, 用无创缝合线将外膜两端缝合, 形成神经再生室的小间隙[3]。

1.3 观察指标及评价标准 治疗前后对两组患者的神经系统缺损情况进行评分。神经功能损伤评分标准采用NIHSS和CSS, 对患者的意识水平、凝视状态、视野范围、言语表达以及面瘫程度等方面进行评分。肌力恢复状况分级[4], 0级:肌肉处于瘫痪完全状态;1级:肌肉出现轻微收缩;2级:简单的平面运动, 不能抬高;3级:完成动作, 无抵抗力;4级:具较小抵抗阻力;5级:恢复正常。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

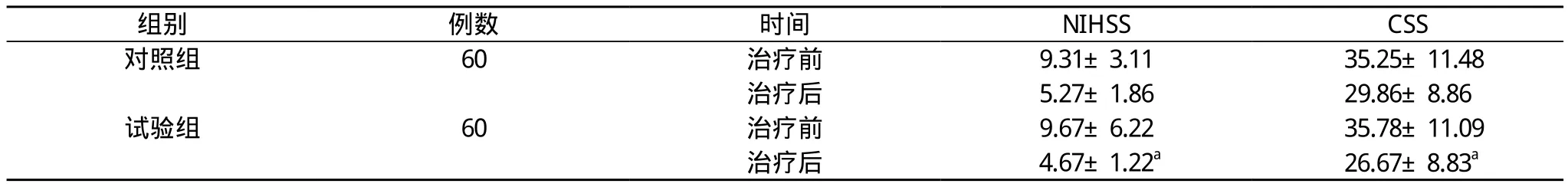

2.1 两组患者神经功能情况比较 治疗后, 试验组的NIHSS评分为(4.67±1.22)分、CSS评分为(26.67±8.83)分, 对照组的NIHSS评分为(5.27±1.86)分、CSS评分为(29.86±8.86)分,两组相比差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

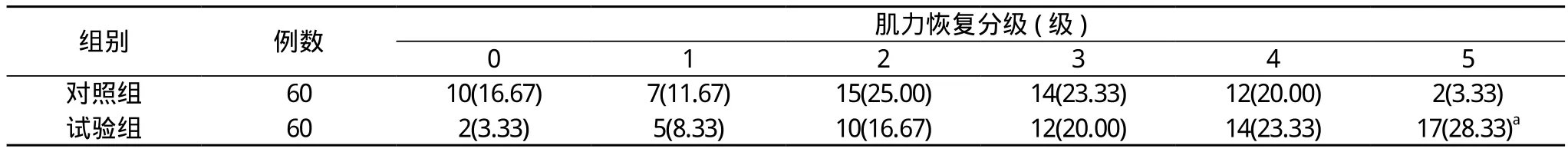

2.2 两组患者的肌力改善状况比较 试验组患者肌力恢复5级的人数(17例,28.33%)显著多于对照组肌力恢复5级的人数(2例,3.33%), 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者神经功能情况评分(±s, 分)

表1 两组患者神经功能情况评分(±s, 分)

注:治疗后与对照组比较,aP<0.05

组别 例数 时间 NIHSS CSS对照组 60 治疗前 9.31±3.11 35.25±11.48治疗后 5.27±1.86 29.86±8.86试验组 60 治疗前 9.67±6.22 35.78±11.09治疗后 4.67±1.22a 26.67±8.83a

表2 两组患者的肌力改善状况比较[n(%)]

3 讨论

研究表明, 治疗后, 试验组的NIHSS评分(4.67±1.22)分和CSS评分(26.67±8.83)分低于对照组的NIHSS评分(5.27±1.86)分和CSS评分(29.86±8.86)分(P<0.05);试验组患者肌力恢复5级的人数(17例,28.33%)显著多于对照组肌力恢复5级的人数(2例,3.33%), 差异有统计学意义(P<0.05)。神经系统是由人体中的神经元相互联络所构成的器官系统,在调节机体的思想和动作方面起着关键性作用, 控制着肌肉的活动, 协调各个组织和器官进行正常运行。临床上具有创伤性的神经系统疾病常有发生, 周围神经断裂的发生在医疗治疗中最为常见。临床上对于断裂周围神经的修复, 主要依据周围神经相对于其他神经的再生能力超强, 同时给予良好的适宜再生的条件可以协助其再生速度。因此, 恢复神经功能的关键在于将神经的连续性进行再建。不同临床治疗对于外周神经断裂修复和再生的治疗效果存在显著的差异[5]。经外膜缝合术是临床最为传统的神经外膜缝合手术, 该手术主要是将断裂神经进行对端缝合, 主要依据神经结缔组织具有较厚外膜层, 但又不能确保神经纤维能进行准确对接, 对接的错误会对神经功能造成严重影响, 在吻合处结缔组织在不断的增生就会造成神经发生障碍, 对神经的再生和恢复起到抑制作用。现在临床上多利用自身的组织来连接自体神经,即自体神经外膜小间隙吻合修复术, 在连接的过程中神经易于匹配, 在神经两端周围留出足够的间隙, 为了神经的再生和修复提供了优越条件。与传统修复方法相比, 小间隙吻合修复术不会受到周围其他因素的干扰造成的局限性, 也不会受到对接的问题影响手术的效果[6]。

综上所述, 自体神经外膜小间隙吻合修复在周围神经断裂的治疗中具有显著的优势, 可以提高患者周围神经的再生能力, 进一步改善患者的神经功能恢复状况, 从而获得理想的治疗结果。

[1] 王培吉, 赵家举, 江波, 等. 自体神经外膜小间隙桥接法与外膜原位缝合法修复周围神经断裂的对比实验研究. 中华显微外科杂志,2013,36(5):478-481.

[2]张文龙, 董乐乐, 崔成立, 等. 原位神经移植与自体静脉小间隙套接修复周围神经损伤的疗效比较. 内蒙古医学杂志,2012,44(11):1281-1283.

[3] 王培吉, 董启榕, 江波, 等. 自体神经外膜小间隙桥接法构建神经再生室修复周围神经断裂的实验研究. 中华手外科杂志,2012,28(1):13-16.

[4] 马华, 张澜, 呼和, 等. 小间隙修复周围神经的研究进展. 医学综述,2013,19(8):1389-1392.

[5] 张兴安, 吴蜀江, 卢海彬, 等. 自体富血小板血浆修复面神经损伤. 中国组织工程研究,2013,15(28):5145-5150.

[6] 李中锋, 崔红旺, 王俊波, 等. 严重自体压迫性桡神经损伤的疗效分析. 中华手外科杂志,2012,28(1):36-38.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.16.029

2015-03-10]

455000 安阳人民医院神经外科