从微信红包看传统社会人际关系转变

谢 越

(西藏民族学院 民族研究院,陕西 咸阳 712086)

从微信红包看传统社会人际关系转变

谢 越

(西藏民族学院 民族研究院,陕西 咸阳 712086)

摘 要:传统的中国社会在春节期间的拜年活动中表现出强烈的以血缘维系的社区传统,社区内的走访活动伴随着礼物的相互馈赠和接连不断的彼此宴请活动传递并加强着血缘社区内部的凝聚力,但是进入互联网社会以后中国的拜年传统似乎正在经历着一场迅猛的革命,这一变革将会对中国社会结构带来深远的影响。

关键词:传统社会;身份;微信红包;契约社会

当今的中国社会正在经历着社会转型过程,在这一过程中旧有的社会结构不断瓦解,取而代之是新的不确定的社会结构,这种社会结构中的人际关系在移动互联网时代呈现出与传统社会截然不同的社交方式,虚拟世界的社交活动在一定程度上取代了现实世界的社交活动。

一、作为身份符号

“众所周知,礼物馈赠是人类社会中最为重要的社会交换方式之一。义务性的礼物往来维持、强化并创造了各种——合作性的、竞争性的亦或者是敌对性的——社会联结。”[1,p1]而在春节中,礼物的社会性功用则得到了最大程度的彰显。一直以来中国社会在春节期间的礼物流动存在于被人类学家们称为“人格之文化建构”①的过程中,该过程不仅明确了社会认可的人的界限而且强化了人际关系中的社会化属性。显然解构中国社会的礼物交换过程,对于理解中国文化的独特性有着重要意义,换言之中国社会的礼物流动不仅仅反映了人格之文化建构过程,还区分了社会的层次,“直到今天,流品观念在中国人脑海里还很深。譬如教书人,是一种行业,衙门里办公文作师爷也是一种行业,但行业与行业之间,却显分清浊高下,这便是流品观念在作祟……这一流,那一流,各自有品,等级不同。种田的、读书的,也同样是职业,而在我们脑筋里,除开职业之外,却夹有另一观念,这就是所谓的流品”[2]。

正是基于中国社会的流品性特征,礼物通常是由社会生活中地位处于下层流品地位的人们向拥有更高流品社会地位流动,而这一背景下的礼物流动往往是单向的,这个事实迥异于马塞尔·莫斯所提出的作为契约与交换,人与人、人与神之间的契约交换式的礼物馈赠关系。要想探究礼物在中国社会的独特属性,就必须以某种方式呈现出礼物在其中的去向轨迹。

以一个春节期间存在的场景为例进行分析,我们用甲、乙、丙和丁来分别代表四人。甲为居住在乡下的普通农民,乙为居住在城市的甲的表亲,丙为乙的上司,丁为丙的父亲。过年时甲会携带礼物(乡下特产或进城之后买的礼品)去给甲拜年。期间叙叙旧,乙是否留甲吃顿饭,取决于乙对甲的态度而不取决于甲的意愿。乙将甲送的礼物进行分类,一部分留给己用,一部分与自己购买的新的更为贵重的礼物一并携带着去拜访自己的上司丙,依旧是客客气气地拉拉家常,过程可短也长,这取决于丙是否空闲。丙与丁之间的礼物流动不同于甲乙丙之间,丙丁为父子关系,丙对丁日常的赡养照顾较少,而逢年过节则会带大量的礼物去看望丁,对自己日常所欠缺义务的补偿。

春节期间的人际走动与礼物的流动是中国社会生活中最为重要的人情,我们认为中国社会中的礼物不同于“交换与契约总是以礼物的形式达成,表面上这是自愿的,但实际上,送礼和回礼都是义务性的”[3,p3],与经典理论中的“补偿”或“均等报偿”不同,正如阎云翔所指出的,“中国礼物馈赠形式的某些特性将它与人类学文献中描述的其他体系区别开来”[3,p4]。当进一步剖析中国社会中所存在的人情要素之后,对礼物的流动与社会性的研究,则应放在更为长远的时间线上去进行考量。春节作为传统节日具有调整修复一年来已经拥有的社会关系的作用。如果说人与人之间确立了一个关联,那么春节期间的礼尚往来就是决定对这个关联是长期关联还是短期关联的一个分界。

作为长期经营的关联即我们所说的礼物(不可让渡[inalienable]物品)所创造的联结,就是人与人之间的相互依赖关系,这一点在血缘社区社会中表现得尤为明显,时至今日依旧可以看到这种关联的影响力,这便是中国社会中人情这一基本社会概念的基础。马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)在美拉尼西亚社会交换研究后提出的从“纯粹的礼物”到“真正的交易”观点就是对这种关联的具象描述。

经典人类学理论中在诸多民族志报告中广泛谈论的礼物馈赠和互惠的理论从理论层面说放到我国社会的关联中去考察并没有错误,之所以我们会认为其不适用于中国社会的情况一个重要原因便是对于“均等报偿”或“互惠”的时间界定问题。萨林斯提出了交换现象的三种类型:一般互惠、均衡互惠和否定性互惠,三种互惠在其语境中暗含了一个前提,即互惠是指的确定性的互惠结果,而在人情社会中,人情则是不确定性的互惠。

人情本身是个极其抽象的道德概念,在人情社会中对于人情的约束完全来自于道德层面而不取决于契约社会下的权利与义务关系,人情与契约社会的关注点并不相同,我们可以说这是东西方文明差异的结果,也是历史传统的沿革。

对前文所举甲乙丙丁礼物的事例进行进一步的分析,甲乙丙丁直接的关联可以用一幅图标来简单呈现,如图1所示。

图1 礼物流动与身份关联图

在甲乙丙丁四人中,丙丁是最为牢固的直系血缘关系,甲乙为次之的亲缘关系,乙丙为更次之的工作关系,甲乙之间尽管并无直接的相互馈赠,但却存在着一种报偿关系的人情,这种报偿关系很难用科学的方法对其进行量化的研究,难以罗列完整的互惠等式,当然这并非是在否定他们之间的互惠关系,恰恰相反这种互惠关系的精确计算来自于从小受到的人情道德训练所培养起的本能意识,这种意识是甲乙互惠关联的原动力,甲乙之间未必存在当下时刻的交换需求,但在将来的某一天始终存在着甲对乙的不确定性交换需求。同样的互惠关系也可以解释乙丙之间的关联,但与甲乙不同,乙丙间的关联表现非常具体,乙丙之间的互惠存在某种契约的认可,最为显著的例子是张集馨所著的《道咸宦海见闻录》,如旧时所谓的“太平炮”②,外官对京中大僚,常有馈赠,节寿送礼以外,有别敬、炭敬、冰敬、瓜敬等名称[4]。随之发展出一整套官场的“礼文化”,此种文化并未禁绝久而久之成为官场腐败的重要根源,官场文化与本文行文无关故不作过多讨论。丙丁之间的关联则相对容易理解的多,为家庭内部财富的一种流动形式且这种流动伴随着情感的交互发生。

以上三种为我国社会结构中最为常见的春节馈赠礼物的流动方式,礼物的交换有了超越馈赠这一行为本身的深层次社会阶层财富重新分配的含义,并依据不同阶层的社会地位不断通过馈赠的流向来强化身份的高地。如亚当·斯密所言:“我们是否赞同自己的行为,其根据似乎与我们据以判断他人行为的原则完全相同。我们是否赞同他人的行为,根据的是当我们设身处地为他人着想时能否充分同情导致其行为的感情和动机。”[5]在不断的身份转换之后,春节的礼物馈赠活动便以极其精妙的方式运行着,维系着中国社会传统的社会结构不同阶层之间的情感交流与财富流动。

二、具有社交性的“红包”

“红包”作为2015年春节最为流行的词语,然而此“红包”非彼红包。曾几何时越来越流行的移动互联网控制了人们的生活,传统的社交活动在移动互联网兴起之后现实中的社交关系很快延伸到了虚拟社会中,从早期的QQ、MSN、飞信到智能手机普及之后的微博、微信、陌陌,购物则有淘宝、天猫、京东、亚马逊、当当等大型B2B购物平台,移动互联网深入到了我们生活的方方面面,以至于有人开玩笑的说可以没吃没喝但不能没有网。

那么作为传统社会生活中最为隆重的节日春节自然也无法避免移动互联网的介入,最早推出虚拟红包业务的是新浪微博平台,2011年春节,新浪微博就推出了红包活动,但一直到2014年春节微信推出红包活动之后,红包才渐渐扩展到全社会,至2015年春节最终演变为一场全民的红包狂欢活动。

对于全民抢红包的社会文化现象,人们往往习惯于从互联网商业思维的角度去解读研究,在笔者看来这并不妥当,如果单纯将红包看作是互联网巨头们的又一次广告营销噱头,那么大可将其与2014年春节后的滴滴打车软件以及快的打车软件的全民打车返现活动进行对比,作为单纯商业促销活动的打车软件之战随着阿里与腾讯双方投入的现金流耗尽便告结束,而抢红包活动中的现金流则远大于腾讯与阿里两家公司的投入现金流,所涉及的社会层面也更为广阔。

2014年中国的网民规模已经达到了6.49亿人,手机支付用户规模在2.17亿左右③,拥有如此庞大的用户基数,显然任何一家盈利性机构已无法左右其作为社会群体的文化趋向。作为一个社会群体,这2.17亿用户已经拥有了属于其自身的互联网文化,并且随着支付手段改变拥有了超越传统春节礼物馈赠文化的红包文化。

以微信红包为例,根据腾讯公司2015年2月24日公布的数据显示,2月18日至24日(除夕至初五)6天的时间里微信红包收发总量为32.7亿次,除夕当天的收发总数达到了10.1亿次,微信个人红包的收发峰值出现在2月19日零时,两分钟内有330万个红包被拆开,而在红包收发的性别比例上,发送红包的用户中男性为52%,女性为48%,收取红包的用户中47%的为男性用户,53%为女性用户④。对比2015年除夕当日的短信发送数据,除夕当日短信发送量为828 687万条同比下降25%⑤,也就是说2015年除夕短信发送量较2014年下降了27亿条,而微信红包数量同期则增长了200倍。

通过以上数据的对比,我们不难发现微信红包不仅仅具有商业效应,其还取代了部分原先存在的春节社交功能。微信红包的社交功能在其软件交互设计中得到了很好的体现,微信红包分为拼手气与普通红包,根据腾讯官方的技术支持如图所示,接受和发送红包的过程都是建立在实时社交的基础上,离开了社交的关联,红包也就失去了存在,这一点绝不同于普通的促销式的商业模式。

无论是点对点的普通红包还是点对多点的拼手气红包,其背后都需要一个已有的社交关系作为支撑。2015年春节所流行的红包实际上是现实中的社会关联的虚拟延伸,红包仅是维系或加强这一关联的载体,从这个层面说,红包就是互联网世界所创造出的人与人之间的一种礼物,一种拟物化的馈赠。现实世界关联中的情况是“我赠与赠与你礼物,是因为在过去的一个特定的遥远的时间你曾赠与我礼物,接下去会发生什么仍不能确定:将会出现若干可能”[6],暗含了赠与者与被赠与者身份地位所存在的潜在差异,同时也包含了对某种未来结果的预期。但在虚拟世界的关联中,由于互联网自身的开源特性,在互联网的运作过程中犹如大脑皮层的神经元一样,不断建立起新的联结,而这些新的联结最终发展为现实世界中的关联,两者交互出现,这样预期就由未来的结果转移到了对关联本身的预期。简而言之,人们不再注重与经营社会中的人情社会结构,而将目光放到了人际关系本身。

三、新的变化

“人类学家在考察人际关系结构时经常使用一对概念,叫做‘群体内的人(in-group person)’和‘群体外的人(out-group person)’;借用中文的常见俗语,也许可以译为‘自家人’和‘外人’在许多社会里,自家人之内的人际交往准则往往会与同外人之间交往的准则不尽相同。”[1,p239]这里的内外之别也就是我国传统社会中所看重的人情世故,人情的伦理体系是基于儒家传统所建构出传统社会的孝道,即将关系的辈分层次做出来明确的区分,使非血缘关系的社会结构变为以血缘结构为模板的“准亲属关系”,如父——子;师——徒(门生);君——臣;上级——下属。

毫无疑问这些曾经存在过的和依旧存在的社会关系本质上都属于A——B结构,且A从属于B,正是这样的从属关系构筑起了一个庞大的人情社会,馈赠在这样的结构中转而成为了孝敬馈赠,一个人如果尽心尽力地孝敬尊长,在适当的场合奉献礼物表示敬意,便会受到人情社会伦理道德的褒扬,这种褒扬未必是现实的利益,但可以肯定在未来的某个时刻将以某种方式转化为现实的利益。

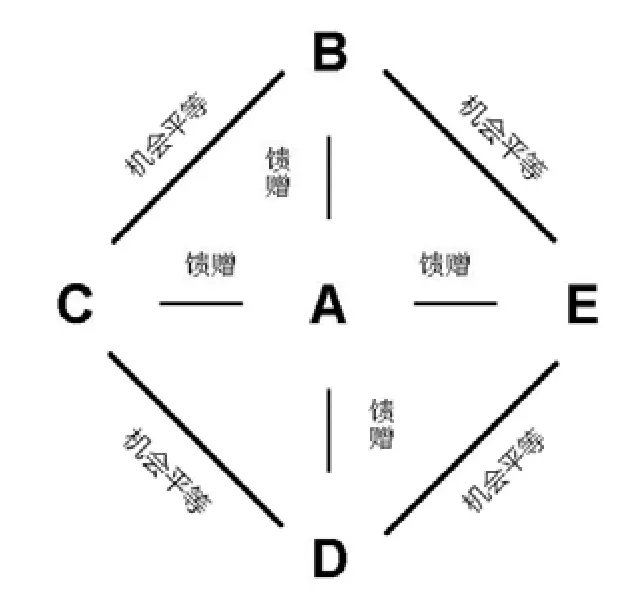

而在微信红包中的馈赠关系则完全不同,其结构关系如图2所示。

A出于施与者的地位,而B、C、D、E则共同出于受与者的地位,且B、C、D、E之间的机会是均等存在的,A、B、C、D、E均可成为施与者,也就是说在此结构中的社会成员地位是平等的,这样一来原本的依附关系结构就变成了一个博弈。

图2 馈赠关系中的博弈关系图

在A、B、C、D、E五人参加的博弈中,由于彼此间受到了红包的制约,一旦其中某一个人改变规则停止发放或者不接收红包,那么就会被剔除出这个结构中,因而A、B、C、D、E在这以结构中均不能独自行动增加收益(即不能最大化自身利益而改变其策略),于是这个结构的策略组合就变成了一个纳什均衡(Nash Equilibrium),这样便使得所有参与者处于共同获得利益的状态,原先社会中人情的不确定性预期便消失了。

传统社会中的链式人际关系结构就变成了规则契约社会结构,这个隐含的契约就是由利益构成的纳什均衡,互联网世界所建立起的博弈契约逐步取代了人情社会中道德约束下的种种权力义务依附,作为自然经济和宗法制产物的儒家文化在整体上与它所滋生、成长的社会基础同质,其现实导向直接排斥与现代契约关系相关的个人主动精神与公民意识的培育和成长[7]。

正如梅因所说“所有进步社会的运动在有一点上是一致的,在运动发展的过程中,其特点是家族依附的逐步消灭及代之而起的个人义务的增长。‘个人’不断地代替了‘家族’,成为民事法律所考虑的单位。前进是以不同的速度完成的,有些社会在表面上是停止不前,但实际上并不是绝对停止不去,只要经过缜密研究这些社会所提供的各种现象,就可以看到其中的古代组织是在崩溃”[8]。

2015年春节红包之热,不仅仅是一场全民抢红包的社会文化新动态,更是我国社会从传统走向现代的结构转型的缩影,很难说这场变革的终点在哪里,但有一点可以确信,这是一场由“身份到契约”的光荣之路。

[注释]

① 人格之文化建构是个人要通过礼物交换实践学会如何去和不同类型的人打交道,礼物的交换不仅明确了社会所认可的人的界限,而且还有助于创造那种“地方道德世界中社会来往的主体媒介的个体经验”。基于这样的认识,阎云翔在《礼物的流动》一书中认为通过研究礼物交换一个人将会开始理解中国文化的核心特点。

② 太平炮一词为官将去任,减价勒税,名曰放炮,新官到任亦减价催税,名曰倒炮。

③ 根据中国互联网信息中心发布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》的数据。

④ 数据来自于腾讯公司2015年2月24日对外公布的数据。

⑤ 数据采集自工信部官方公布数据http://www.199it.com/ archives/329960.html

[参考文献]

[1] 阎云翔.礼物的流动[M].李放春,刘瑜,译.上海:商务印书馆, 2000.

[2] 钱穆.中国历代政治得失[M].上海:三联出版社,2006:124.

[3] 马塞尔·莫斯,著.汲喆,译.礼物[M].上海:上海人民出版社, 2002.

[4] 张集馨.道咸宦海见闻录[M].北京:中华书局,1981:97.

[5] 亚当·斯密.道德情操论[M].韩巍,译.北京:中国城市出版社, 2008:95.

[6] 莱顿.他者的眼光:人类学理论入门[M].蒙养山人,译.北京:华夏出版社,2005:183.

[7] 刘杰峰,魏明.中国传统文化与当代先进文化建设的冲突与通融[J].唐山师范学院学报,2011(11):53-56.

[8] 梅因.古代法[M].沈景一,译.北京:商务印书馆,1959:96.

(责任编辑、校对:韩立娟)

历史学研究

The Change on Traditional Social Relationship by Discussing the Red Packets on Wechat

XIE Yue

(Institute of Nationalities, Tibet University for Nationalities, Xianyang 712086, China)

Abstract:Traditional Chinese activity during the Spring Festival shows strong relationship with binds community tradition. The visiting within the community with gifts to each other and successive feast strengthen the blood cohesion within the community. But after entering the internet society, Chinese traditional new year seems to be experiencing a rapid revolution. It will bring far-reaching influence on the structure Chinese society.

Key words:traditional society; identity; red packet on WeChat; contractual society

作者简介:谢越(1989-),男,北京人,硕士研究生,研究方向为非物质文化遗产、文化史。

收稿日期:2015-04-07

DOI:10.3969/j.issn.1009-9115.2015.04.020

中图分类号:C912.4

文献标识码:A

文章编号:1009-9115(2015)04-0078-04