汤兆基:别去江海留一瓢

杨之立

汤兆基:别去江海留一瓢

杨之立

采访汤兆基先生的日子是一个深冬,虽然我再三强调应当拜访他,他还是亲自驾车风风火火地来上海文史馆找我。此前,汤老师拿着iPad飞快地翻页,得意地向懂书法的同事展示:外孙女两岁时信手涂鸦的笔法隐然有“八大”神韵。

这是一种奇妙的感受:他的身上兼具少年的锐气、中年的沉稳和暮年的通达,他意气风发,跃马前行,将曾经历过的坎坷一一踏平,远远甩在尘土飞扬的身后。

一生两逆 艺兼三绝

汤兆基,祖籍浙江湖州,1942年11月生于重庆江北。父亲在国民政府中央银行任职,抗战爆发后时局动荡,举家随银行南下,经安南(今越南)、云南,至重庆蛰居。哥哥与他分别在颠沛流离中出生,为汤家愁苦的战乱生活带来亮色。抗战结束后,全家迁回上海定居。1949年,还是孩童的汤兆基水土不服,不幸患了当时的城市流行病——肺结核,在那时几乎可被宣判为绝症。

汤兆基在四川三星堆

7岁孩童经历着肉体上极大的折磨,咳嗽、打针、吃药是家常便饭,更可怕的是精神上的孤独。因肺结核是强传染性疾病,虽有兄弟姐妹,却无法亲密接触,汤兆基形单影只,日夜与寂寞为伴。其间有过转好迹象,但去学校数日便病情复发,只得再度休学,回家静养。幸好善良的父母没有放弃他,当时治疗肺结核唯一特效药是进口的链霉素,他们不惜倾家荡产,也要购买这种昂贵的药为他续命。这场大病延续了五年多,直到1954年,他才奇迹般地康复。

疾病折磨小汤兆基时,艺术之光却偷偷降临。因常年养病,他的生活空间是局限于一方病床。那张雕刻精致的红木床,是母亲嫁妆中的一件,由在南市开设红木作坊的外公亲自精心选择的。为解寂寞,母亲指导他用铅笔描绘床上浮凸的葡萄纹,画得多了便能默绘出一个大概。汤父与著名大画家吴待秋之子吴养木是同事,经他指点入门书画,家中时常翰墨飘香。汤母在上海绣品厂从事刺绣工作,绣品中不乏牡丹、月季等花卉图样。耳濡目染,他在年幼时就触碰了艺术的气息,并在逆境中找到了创作的起点。

疾病的折磨、孤独的心灵以及艺术的启蒙互相交织,是至今令汤兆基印象深刻的童年情景。长大后的他总是笑吟吟的:“这场人生之初的试练养成了我不急不躁,看淡得失的心态,令我终身受益。”

病愈后,汤兆基年龄偏大,就插班入学,在上海新闸路第三小学学习,三年级时由学校推荐,进了上海市中福会少年宫美术班,在少年宫时有机会跟陈道坦、虞子骏等指导员学习雕塑和绘画。用泥塑成伏在地上的骆驼,待干透后涂上烤熔的蜡,很有光泽也不易破碎。骆驼的头和双峰隆起,就成有趣的笔架,外宾来了就作为礼品送给他们,自己也觉得很有成就感。

汤兆基很早就展露艺术才能。1958年,他进入上海重点名校育才中学,恰逢“大跃进”,他经常背着书包去学校附近的张家宅等里弄画壁画,画的内容是人民公社放高产卫星等。1959年画的《力争上游》的国画刊登在《新闻日报》上,画面是一群往上游的金鱼,这是他第一次公开发表的作品,算是极大的鼓励。

由于汤兆基的父亲曾在中央银行任职,解放后处境不佳,屡次运动均受波及,按照他略带玩笑的说法,每次运动过后都要减工资,后来又逢“三年困难时期”,家中捉襟见肘,日子清苦。早熟的他隐隐预感:虽然都在红旗下长大,自己和那些根正苗红的孩子们是不同的。在唯成分论的年代,仿佛有一堵无形的墙,将他隔绝在许多美妙的机会之外。尽管学业优异,少年汤兆基认定自己是无法上大学的,便决定学一门手艺,将来自力更生。当时上海市工艺美术学校对他很感兴趣,但中学老师们都觉得他不升大学太可惜,经慎重思考后他还是坚持己见考入工艺美术学校,这一选择体现出少年汤兆基非凡的人生智慧。

1961年至1965年的四年间,汤兆基得到海派黄杨木雕创始人徐宝庆的指导,毕业时已能雕刻非常精细的作品,如《觉醒》《水乡茶清》等,不少作品还参加了上海、全国和国际的展览。

多年后,汤兆基以书、画、印“艺兼三绝”和左手奏刀治印闻名,“其字尚势、画尚神、印尚质”。他的字以欧阳入门,继而二王,窥得堂奥后着意创新,不囿于古;其印以秦汉为宗,取法高古,著名书法家韩天衡概括出“平和、朴拙、丰赡”三大特点;绘画笔短趣长,意境深厚,得书法、篆刻双重滋养,尤擅牡丹。与莲长于淤泥相似,他的艺术之花发芽于贫瘠泥泞的土壤:年幼时凶猛的疾病折磨和成长过程中无处不在的身份桎梏。然而冲破了两大逆境后,他迎来了辉煌的艺术成就。

以字拜师 书画起航

就内心而言,书画艺术才是汤兆基的最爱。在学校时,他就跟着著名画家申石伽学书画;在校外,1962年他进入江西路上的上海市青年宫书法班学习书法,聆听过沈尹默、潘学固、任政、胡问遂等大书法家讲课,课后自习,书法水准大有长进。

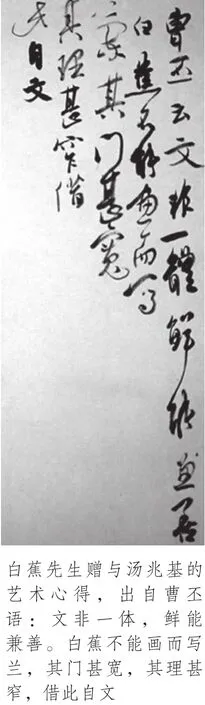

1965年,汤兆基参加了静安区文化馆业余书法展,作品被白蕉先生一眼相中,赞他的书法有“骨力”。白先生能篆刻,精书法,也擅长画兰、做诗文,沙孟海誉其为“三百年来能为此者寥寥数人”,学养才情都极为出色,可惜“反右”时被打成“右派”,蹉跎岁月,一身技艺无人传授,引为憾事。看到汤兆基的作品,他顿起爱才惜才之心,经文化馆牵线,汤兆基顺理成章地拜入他门下。

白蕉先生要求严格,他常说:“写字要写死,画画要写生”,要求徒儿从欧字的《九成宫》入门,务必做到临写的字与《九成宫》的字在太阳光照射下完全吻合,才算过关。汤兆基临池学书,笔耕不辍,先攻唐楷,后学行草。两人一个教一个学,感情日益深厚,逐渐发展为忘年交的情分。白先生唤他为“兆基贤友”,对他极是器重。可惜的是,在白蕉处接受一年多的严格训练后,“文化大革命”开始了,学习也就此结束。

汤兆基回忆道,他追随“竹王”申石伽和“兰王”白蕉学画习字,深感荣幸。白蕉先生留给他最珍贵的财富,不是书法画艺,而是对人生和艺术的思考。先生多才多艺,为何专攻兰花?甚至到了晚年,他连石头、根也不画,只专注于花叶。人生有限的精力无法穷尽所有艺术的门类,懂得抉择才能有所建树。这句话醍醐灌顶,深深启迪着汤兆基。

是金子总要发光。1972年5月,工艺美术服务部举办工人篆刻展,当时专业篆刻家都已经被打倒了,篆刻界十分萧条。汤兆基也没多想,挥笔写就“红军不怕远征难”和“钟山风雨起苍黄”两幅毛主席诗词书法条幅送去。著名书画篆刻家钱君匋先生前来观展,他对刻有孙悟空的“金猴奋起千钧棒”这类庸俗作品不太感兴趣,反而赞美汤兆基写的字“风格鲜明”,陪同前去的篆刻家徐云叔几天后就带汤兆基去拜会钱老,后来他又顺理成章拜入钱老门下。以文会友,以作品拜师,总能相交默契,倾盖如故。1995年,钱老赐诗云:“岁月堂堂去不还,阿基笔下起狂澜。旧时琐屑今安在,杀向士林无敌顽!”此诗既是对汤兆基崭露峥嵘的艺术才能给予极高评价,更是勉励他继续艺海行舟,乘风破浪。

因为钱君匋是丰子恺的徒弟,汤兆基就名副其实成了弘一法师第三代嫡系传人。2009年11月25日,浙江平湖李叔同纪念馆馆长突然致电,邀请他次年1月开个画展,纪念弘一法师130周年诞辰。尽管时间仓促,汤兆基不愿拂人意,便一口答应下来。他自知并不擅长画李叔同,便采取了较为聪明的策略:将李叔同的箴言写成书法,配以国画,日夜赶工,最后成稿数十幅,将作品展办得图文并茂,有声有色。传承文脉,追思良师,他认为这是自己的分内之事。

汤兆基作品《牡丹图》

不忘初心 厚积薄发

1965年,汤兆基学成毕业,分配到上海市工艺美术研究所黄杨木雕组。他是个做一行爱一行的人,所以在所里,人人都知道有个勤奋的小汤,不久被评上个人技术先进。

1966年初,上海手工业局办展览要汤兆基一起去北京布展,火车票都领了,却被召回紧急赶制一件雕刻品,后来所长才告知实情:并没有什么紧急任务,只因家庭的缘故不能让他去北京,令他深感前途暗淡。不久,“文革”开始,处境更糟,他在研究所成为工宣队批判的对象。1969年研究所的房子被林立果强占,他被下放到中百一店楼上的工艺美术工厂,一呆就是十七年。最糟的时候,曾被迫在大楼的楼梯拐弯处“摆拆字摊”,不断写检查,心中凄惶,难以名状。

1971年春,汤兆基成了家,新房里家具陈旧,窗子没有玻璃,全是用塑料纸糊的。他和妻子邀请楼上邻居参加家宴遭拒绝,说是资产阶级生活方式。“林彪事件”发生后传达中央文件,他拿着小板凳去听,结果被驱逐出会场。父亲更是连番被批,两家人都过着惊魂不定的日子。困境中能让他天马行空、独来独往的,便是潜心于书画天地间。缺少资料,就向厂裱画组借名人书画,蒙上拷贝纸用钢笔勾勒下来作为范本,政治上的失落,倒保证了他研习的时间。直到1972年初,工会主席蔡天雄才私下告诉他:你的审查差不多要了结了。此后境遇果然稍获改善。

自1977年起,他感到政治空气松动,特意买了本笔记本,把报上激动人心的话抄下来,渴盼着自己能有个出头的日子。1978年女儿出生,给她取名字叫“佳临”,含意随着她的降生好事定会来临。这一预感是对的,后来才知道,女儿出生时正是党的十一届三中全会召开的前夕。

80年代起,汤兆基有机会参加社会艺术交流。1981年4月的兰亭书会是“文革”后第一次书法家雅集,他与书友王琪森、陈茗屋三人发起“兰亭书会倡议书”,并以左手治印之名引起费新我老人关注,即书“铁笔左篆”。从此,费新我左书,凌虚左画,汤兆基左篆,而有“艺坛三左”的佳话。1985年下半年,他终于回到了研究所,担任科研办的负责人。此后,多次应邀去香港、日本开展艺术考察和交流。1988年,汤兆基在上海美术馆举办了个人金石书画展,标题为王个簃先生题写,时任中共上海市委统战部副部长的陈福根先生致辞时一句“汤兆基经历坎坷”,令他瞬间眼眶湿润,几乎潸然泪下。

关于前半生的得与失,汤兆基说,在单位工作的几十年,是他韬光养晦、蛰伏积蓄的阶段,当中有不少压抑的日子,也不乏顺利的时候。“我成也于此,败也于此。”许多同事在厂里碰了壁就决然转行,但他却认为,当时社会的大气候如此,转行未必能改变处境,反而丢了自己一贯的专业。后来环境变好了,也曾面临诸多诱惑:有单位请他去做实职性干部,有朋友鼓动他下海经商,他都一一婉拒了。很少有人能做到如此不离不舍,不急不徐,以不变应万变,执著守护心中的艺术理想踯躅前行。

世间最知易行难的,莫过于坚持。汤兆基说他信四个字:“积健为雄”,无论是顺境还是逆境,都要呈现自己的志向和艺术造诣。只要初衷不改,百折不回,终能积少成多,百川汇海。这是他从白蕉、钱君匋等前辈身上承袭的精神,也希望它能薪火相传,世代流传。

2000年以后,他突然欣喜地发现:但凡经历,皆有意义。过往阶段式的工作逼得他多才多艺,广泛涉猎,十多年积累下来,自然而然实现了由量变到质变的飞跃,最终都集中到一个志向——牡丹文化学。这是从由繁至简又由简至繁的衍变:从诸多艺术意象中聚焦牡丹,又将牡丹文化扩展到瓷器、摄影、雕刻、诗词、花卉园艺等全部门类。他说:“我将每段工作经历串联起来,用于牡丹文化学的创立。这既是轻车熟路,也是水到渠成。”

情钟牡丹 室植馨兰

汤兆基与牡丹早有前缘。1952年,10岁的他无意中看到父亲正俯身为一朵色泽娇艳、形态富丽的花填色,没想到这一瞥,就是一生的钟爱与牵绊。这张扇面历经了“文革”的动荡,至今仍为他悉心珍藏。1955年他还只是个小学生,就开始画牡丹的开笔之作,在上海市少年宫美术班学习雕塑,隔壁国画班的乔木教画牡丹,他看到后回家暗自试画起牡丹。

汤兆基坦言,钟情牡丹与其心境密不可分。1982年暮春,他来到山东菏泽,彼时早已过而立之年,回首此前坎坷,心中迷惘郁结。当地人将牡丹当庄稼来种,映入眼帘的是极为壮观的一幕:上万亩牡丹争相绽放,千姿百态,蔚为大观,得白居易笔下“千片赤英霞烂烂,百枝绛点灯煌煌”之妙。他深感自然之壮阔,生命之美好,反思道:何必因一时境遇而郁郁寡欢?自此心绪转变,豁然开朗。

此后,汤兆基真心爱上了牡丹,笔下的牡丹也多了起来。翻开他2007年出版的集大成之作《紫墨映画》:宋人的牡丹没骨工丽、明代的牡丹文墨深远、清朝“胭脂”牡丹色泽明艳……其画法乳前人,务求脱俗,又参详西洋技法,细节处有中西合璧的神韵。如今“汤牡丹”之名大炙,然而在这本画册中,紫藤、红梅栩栩如生,山雀、仙鹤活灵活现,可见聚焦牡丹是他主动的舍弃和选择。2004年,汤兆基成立工作室,创作了不少以牡丹题材为主的工艺品:留青竹刻《国色天香》、釉下彩《国色瓶》、金摆件《大宝贵》等。4月18日,《新民晚报》整版登载其12件牡丹作品,配以徐昌酩先生《姹紫嫣红汤牡丹》一文。“汤牡丹”之名不胫而走,渐获业界公认。2011年奉贤区海湾国家森林公园建立汤兆基美术馆。2012年,静安区在石门二路康定路成立了汤兆基牡丹文化创作中心。2014年,普陀区政府诚邀汤兆基开设艺术馆。至今,他规划的“一个中心、两个馆”的牡丹文化工作阵地已有了雏形。

第二次采访约见在汤兆基先生家中。令人意外的是,他以“汤牡丹”驰名艺林,家中居然摆放着数盆兰花。他微笑解释道:“白先生擅兰,我却鲜少画兰,因为珠玉在前,后人难以逾越。我画牡丹,但家中却养兰,因为兰花令我睹物思人、饮水思源。”启蒙恩师白蕉先生的谆谆教诲、循循善诱,他无时或忘,点滴在心头。从兰花与牡丹之间的辩证关系,就能一斑窥全豹,看到汤先生的志向和人格。

当我走出汤先生家时,最冷的大寒节气已过。呼出一口冷气,思绪逐渐在湿寒的空气中沉淀,脑中汤兆基先生的形象愈加生动:他以一叶扁舟泛游江上,观沧海,语蛟龙,经风雷,见霓霞。在星罗棋布的夜空中,他俯下身来,双手合拢,掬起一弯泠泠的海水,那既有沧海之一味,又倒映着天上诗意的月华。正如他说:“自知老之将至,以为舍就是得,弃就是存,要舍却无数求一得,别去江海留一瓢。”

(作者为《世纪》杂志编辑)

责任编辑张鑫朱力