师辈俱零落——笑谈之二十一

陈四益/文 谢春彦/图

师辈俱零落——笑谈之二十一

陈四益/文谢春彦/图

(一)

看到严修师怀念周斌武师的文章,心头又是一颤。突然浮上脑海的,竟是李叔同《送别》里的“天之涯,海之角,知交半零落。浊酒一瓢尽余欢,今宵别梦残”。如果把“知交”句改作“师辈俱零落”,那就全然是今日之心境了。

当年考入复旦大学中文系时,正值“反右”之后。不少老师,如中文系的陈子展、徐澄宇、乐嗣炳等教授都被划作“右派”,有的发遣新疆,有的发送广西,留在上海的如陈子展先生也足不履校园,不但无从受业,连相见也无缘了。后来知道,陈子展、乐嗣炳先生都曾是民主运动的前驱,这回因言获罪,现在看来都是欲加之罪,何患无辞了。

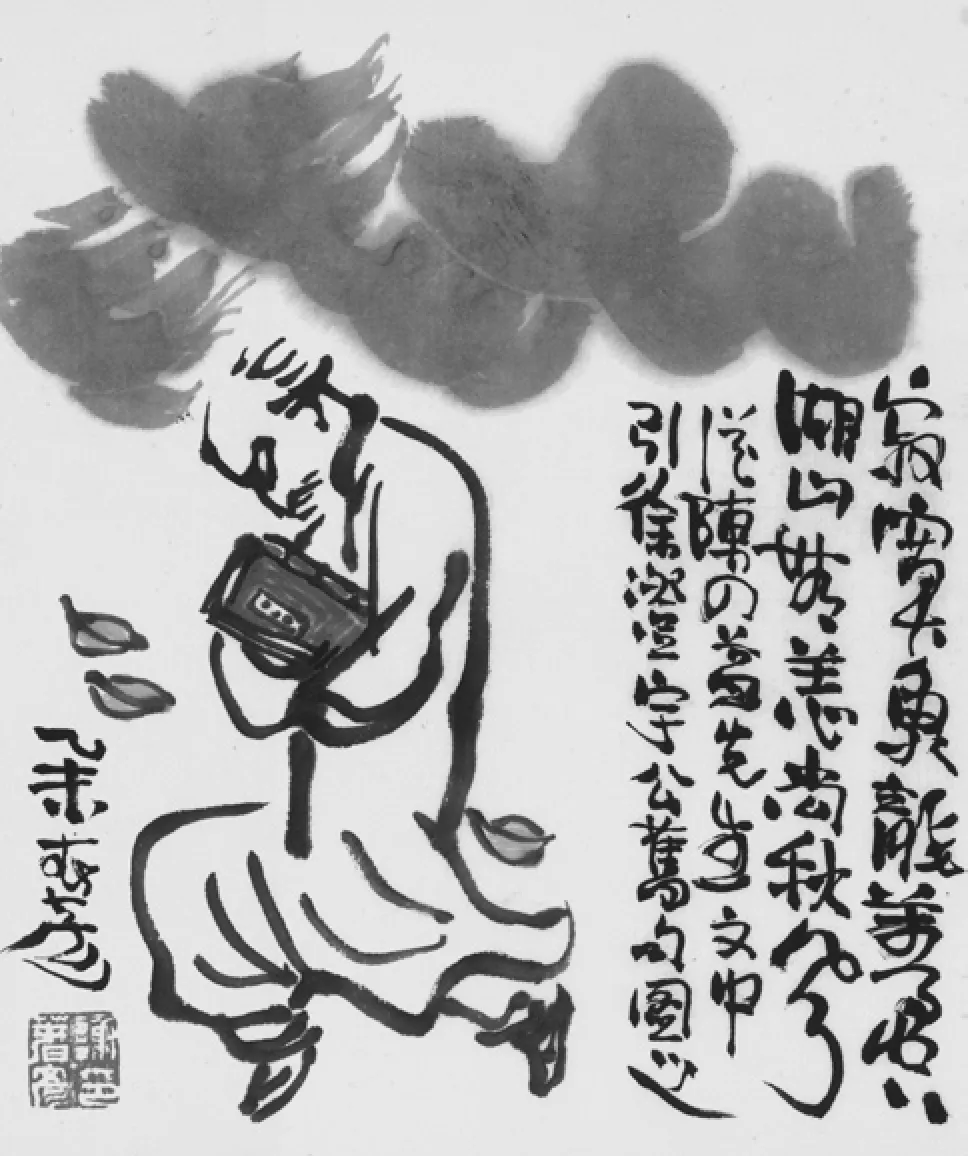

《寂寞鱼龙万事空,湖山无恙尚秋风》谢春彦作

徐澄宇先生,我入学后在校园中还见过一次——颀身、戴镜,蓄须、长衫,颇有仙风道骨的味道。高年级同学告知:“这是徐澄宇。”后来就再也不曾见到,说是去了新疆。又后来,听说回沪了,但没有回校。再后来,听说入狱了,不知为了什么。直到“文革”后,才闻放归,但夫人已被斗身亡。短短一年后他也过世了。据说,他夫妇诗词极佳,著作颇丰,人目为神仙眷侣,不意结局竟如是凄恻。“寂寞鱼龙万事空,湖山无恙尚秋风”;“云开易见令威宅,天阙难寻娲后功”,是他最后诗作中的两联。湖山依旧,万缘皆空。旧宅虽在,无石补天。其中的感慨、无奈,在红尘中翻过筋斗的人都不难体会。徐先生恃才傲物容或有之。据说他当年在国民党中央政治学校任教时,因上头要求学校教员必须是“本党党员”,学校书记长动员他参加。他问:“‘本党’是什么党?”答曰:“国民党。”徐说:“共产党我尚且不参加,何况国民党。”书记长无语,讪讪而退。这样的脾气或可见容于当日,但不能见容于1957年。时乎?命乎!

未曾落网的教授自然还不少,有十几位,在当时高校中可谓阵容强大,但似也未能尽展其才。入学前,我曾在北京做过半年中学教员。知道课本是每位学生都有的,另有配套的教学参考材料,则只发给教师。名为“参考”,实则是对讲授内容的界定。每一段落,应当讲哪些观点,要学生掌握哪些要点,都有细致的规定。教师只是在如何让学生牢牢掌握这些要点上见高下,很少自由发挥的余地。这办法似乎是学苏联的。先前的中学老师对课文的讲解大有不同。我父亲1949年前教中学,讲《琵琶行》的中心思想,只拈出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”两句。但1949年后,就要按教学大纲和参考材料来讲了。

大学的教育,按说在于养成学生独立研究的能力。而独立研究的能力,应当包括材料的积累、归纳、分析能力,对不同学说、不同观点的辨别、判断能力,以及在研究基础上的独立思考、发展创新的能力。

大学老师,大都学有专攻,对某一领域有独到的研究与见解。如能展其所长,薪传有人,善学者是完全可以百尺竿头,更进一尺的。学术的发展就这样代代传承、向前推进。但是我很奇怪的是,我们进校的两三年间,老师们好像并没有向我们传授他们独到的心得,而是在勉为其难地讲一些他们自己也未必熟悉的东西。

蒋天枢教授是陈寅恪先生的弟子,旧学的功底是很坚实的。但他为我们讲授先秦文学史时,却要讲些他自己也未必熟悉的概念。譬如“社会主义现实主义”这个我们学生也开口即来的术语,他却疙疙瘩瘩地讲成“那么这个社会的现实的主义呢”,引得我们暗自窃笑,下课后以模仿为乐。同样的情形也出现在赵景深教授身上。赵先生是著名的戏剧、小说研究家。但他讲授元明清文学史时,也并不能展其所长。讲《金瓶梅》,他照本宣科,说:《金瓶梅》揭露了封建社会、封建地主阶级的腐朽与丑恶,可以激励我们更加热爱社会主义新社会云云,同样引得同学忍俊不禁。课下调侃说:这样好的一部小说,为什么图书馆不予出借?后来我猜测,大学老师是否也有一份“教学大纲”或“教学参考资料”一类的东西,对教师要讲些什么,怎样讲,都作了细致的规定。那些术语,那些评论,都不为老教授们所熟悉,所以只能期期艾艾,照本宣科,讲一些他们并不熟悉的教条。对于学有专攻的教授们,不让他们讲自己治学的见解、方法与成果,而要他们按规定的内容、观点照本宣科,实在是一种人才的浪费和学术资源的荒弃。

《文艺学引论》(其他高校称为《文学概论》)也是如此。给我们上课的是蒋孔阳先生,教材就是他的著作《文学的基本知识》。刚入大学,课后总想看看别的先生对同样问题有何不同的见解。所以课后又找文学概论类书籍对参。那时,文学概论或文学原理很多,刘衍文的,霍松林的,毕达哥夫的,苏联季莫菲耶夫院士的,还有稍早巴人的《文学论稿》等等。这样读了一个星期,发现各本“概论”,小有差别,但大体系却无别,论述也相类似,读一本足以见一般。后来才知道,原来中文系的文学概论,是苏联专家毕达哥夫来华办了一个讲习班,各校派人学习。而毕达哥夫又是依据苏联季莫菲耶夫院士的《文学原理》。这样回到各校讲授,自然千部一腔。大学的老师都要按照统一教条讲授,怎么能培养出能于纷繁万象中有识别力的,有独立判断力的学生。

或许以为这样统一思想的教学,可以使学生不受“错误思想”的影响,但结果,却是使学生处于毫无独立判断的境地。复旦大学当时的宣传部长徐震(即杂文家公今度)曾私下对我说:“密封罐头一旦打开,腐烂得更快。”那意思是在无菌环境中保存的食物,一旦失去了封闭的环境,对外来“细菌”将处于毫无抵抗力的境地。思想也是如此。我想,这是对的。所有理论,都要在比较中证明其合理性,在论辩中证明其正确性,在实践中检验其真理性。大学应当是各种学术思想交锋之所,不能是唯我独尊、排斥一切的思想垄断之所。

思维的单一性与不兼容性,使师辈中许多才智之士,只是因为他们所持的学术观点未能进入“主流”的视野,虚耗了后半生大好的时光,及至学术思想逐渐开放,他们也已到了凋谢之时。这实在是很令人伤感的。

(二)

已经是三十年前的事了。

到上海,便去阔别多年的母校看望久失音问的老师。当年的“老教授”们,这时真的已经很老了。我做学生时已届耳顺之年的朱东润教授,望之不过五十许人。挨过了十年磨难,结发妻子自尽于“文革”之世。经受了轮番的打击,这次见到,他真的衰老了。他正在病中,不良于行。

中国进入了“文革”后的新时期,凋零已久的中国古典文学研究重又复苏,但十多年研究的中断,人才已现青黄不接。病卧在躺椅上的他,依旧豪气干云地说:“我是愿意做人梯,让年轻人踩着我的肩膀,攀登上去的。”

听到先生这句话,我忽然又很伤感。

当年朱先生为我们讲授时,正值“厚今薄古”与“厚古薄今”大辩论之际。风气所趋,连“厚今不薄古”与“不薄今人爱古人”这样折中的言论也受到批判。所以,在中文系各门课程中,古典文学并不受到重视。研究古典文学的基本技能,如文字、音韵、考据及目录、版本之学,几乎都从课程中删除。

复旦中文系的文学批评史研究是强项,郭绍虞、朱东润两位教授都是中国文学批评史大家。但是,这方面的课程并不多;音韵之学、文字之学、版本目录之学,复旦的师资力量也很雄厚,但老师们也几无用武之地。张世禄教授的音韵学,只在他讲古代汉语时,略有涉及;王欣夫教授的文献学,直到60年代初我们快毕业时,因主管文科的教务长鲍正鹄教授坚持,才设立了有限课时的选修课,使我们略知皮毛;李笠教授的文字学到我离校一直未曾开设。

那时上头的想法,好像大学生只要把世界观改造好,学些马列主义,就什么都可以应付了。至于文字、音韵、考据之类作研究的基础学问,都鄙夷不屑一顾,可偏偏这些正是许多老教授学问的长项。可惜我们这一拨儿学生都未能亲炙,以致学术传统有中断的危机。幸亏上个世纪60年代头几年,随着政策调整,大概上层毕竟还是有些明白人,知道如果不能传承,斯文一脉或将中坠。因此,又开始招收研究生,这才为这些专家之学留下一脉。当时提倡要向老教授认认真真地学,恭恭敬敬地学,甚至说要像过去学徒给师父倒夜壶那样恭敬勤勉。当然,就是在这时,对老教授们仍然很不放心,怕他们与党“争夺年青一代”。对送去向老先生们学习的年轻学生或教师,也极而言之道:“送去十个,烂掉九个,有一个学出来,也是胜利。”所谓“学出来”,就是要跟老教授学,然后把他批倒。这个话当然是内部说的,老教授们不知道,他们希望自己一肚子的学问能有几个传人,所以对学生都是倾心传授。

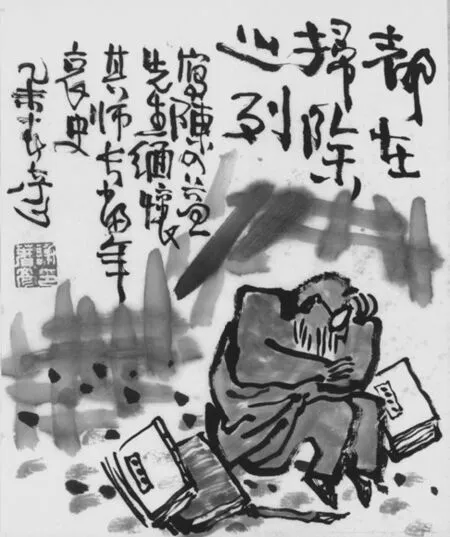

就是这样,同老教授们的蜜月期也很短暂。到了1964年以后,随着阶级斗争年年讲、月月讲、天天讲的调子日高一日,对资产阶级思想(包括所谓资产阶级学术思想)的批判,又轰轰烈烈地开展起来,老教授们又都遭遇冷落甚至冰冻。待到重新解冻,有幸依然健在并能重登讲台的,已寥如晨星。那一代学人,就这样淡出了学坛。闻朱先生“人梯”之言,油然而生的伤感,以此之故。

《都在扫除之列》谢春彦作

那天,我问到先生关于《离骚》作者的文章,与郭沫若先生的那番批判。这问题先前我是不敢问的,因为我觉得这对朱先生是永远的痛。这回有过“文革”的大风大浪,那场批判就算不得什么了。不意朱先生依旧长叹一声——“我们的郭院长啊!”——便不再说话。

50年代初,因着朱先生两篇文章《离骚的作者》和《离骚以外的屈赋》,郭沫若连发五六篇文章,以居高临下的态势,展开了凌厉的批判。郭沫若身居高位,批判犹如判词,朱先生根本无从答辩。不是无话可说,而是无处可说。那天,朱先生没有就《离骚》及楚辞中许多作品的写作时间问题作深入的叙说,只是告诉我,他愿意将有关这问题的已经发表和后来未能发表的文章,交给出版社——如果他们愿意出版的话。后来我曾向几家出版社询问过,大概郭氏尚在,风气也尚未开,都没有肯定的答复。我想,他们还是有顾虑吧。直到去年,朱先生生前编次,后来由他的学生陈尚君教授整理、校订的《朱东润文存》(两卷),才由上海古籍出版社出版发行,七篇《楚辞探故》,始能得窥全豹。

大学,其实应当是学术思想、学术观点、学术流派兼收并蓄的地方。一所大学学术思想愈是活跃,不同观点、不同学派的讨论、辩论愈是热烈,学生眼界愈是开阔,思维愈是活跃,对成长也就愈是有利。大学生不是中学生。大学生应当培养起独立思考,独立判断的能力。单一的思想灌输,或许能培养出熟练的传播机器,但是无法培养出具有开阔的视野和独立价值判断的学者。“钱学森之问”,在理工农医科应当如何回答我不知道,但在文科,我以为,把单一的灌输当作培养纯洁人才的办法应当抛弃。只有在不同学术思想、学术观点的相互辩难中,才有可能出现新的学派和新的大师。

就以《离骚》及楚辞中作品的作者与写作年代来说,这是自汉以后未曾断绝的争议性话题:对王逸的《楚辞章句》多有疑问;对屈原有无其人也代有质疑。洎乎近代,在朱东润先生提出问题之前,胡适对有无屈原其人曾有疑问(见《胡适文存》),何天行的《楚辞作于汉代考》先后于上个世纪三四十年代两次印行,据闻,徐中舒先生也曾断《九歌》作于汉代。这本来是不同学术观点的问题。但自郭沫若氏批判朱东润先生始,屈原与屈赋的这些问题就同胡适的“大胆假设,小心求证”挂上了钩,就以“标准的唯心主义”定谳,从此再没有了这一问题的探讨。问题好像就此解决,但探索也就由此中断。这究竟是学术之幸还是学术之不幸?

其实,在复旦中文系的老教授中,对楚辞、屈原,就有不同的观点。蒋天枢教授为我们讲授《离骚》,其考证之细密,几乎每一句都要找出其中包含的历史事实,甚至包括屈原如何在沅湘一带开展“游击战”都似乎凿凿有据,但我们也未能尽信。如果,大学的教学不定于一尊,不是只准讲统一的观点,学生们可以听到教授们不同的看法,最新的见解,了解老师们做学问所依据的材料与方法,然后自己加以辨别,决定取舍或兼取其长,一定会比一家独尊的灌输更能培养独立的思考与研究能力。可惜那时不行。如朱东润教授关于楚辞的观点,在那时,就是系里有开设讲座的心,恐怕也没有这个胆,万一被人举发或批判,指为唯心主义泛滥,恐怕此劫难逃。直到今天,在学术问题上,仍有人想指定什么可以进课堂,什么不准进课堂,仍习惯于由什么部门或什么人来判断学术的是非以决定其弃取,这实在是学术领导中很可笑的事情。

就是在这样的环境中,师辈们带着满腹学问,在寂寞中零落了,有的留下了等身的著作,有的连著作也没有机会或没有可能出版印行。真是可惜!

(作者为新华通讯社高级编辑、《瞭望》周刊原副总编辑)

责任编辑沈飞德

·编读往来·