《庄子》文本否定结构单元的构建与功能

贾 学 鸿

(扬州大学 新闻与传媒学院,江苏 扬州 225009)

《庄子》文本否定结构单元的构建与功能

贾 学 鸿

(扬州大学 新闻与传媒学院,江苏 扬州 225009)

当正面表述难以说清时,逆向思维便可发挥独特的优势,因此,否定结构模式成为《庄子》论“道”的主要选择。《庄子》文本中存在大量的否定结构,以内七篇为最,杂篇次之,外篇再次之。《庄子》的否定结构形态多样,但其基本构成单元都由正反互动的两方面构成,产生互动的机理有语词意义、句式语气、比喻修辞、人物行动等语言因素。否定结构以间接形式阐释了不可言说之“道”,又使“反者道之动”的理念得以呈现,并在中国古代文论家刘勰关于文章“乃道之文”的观点与19世纪英国形式主义美学家克莱夫·贝尔“有意味的形式”理论之间架起了一座沟通的桥梁。

《庄子》;否定结构;建构方式;道性特征;功能

否定,既是一种价值判断,也是一种逻辑思维方式,深受道家哲学家的青睐。英国哲学家葛瑞汉(Graham Angus C.)在研究《老子》的道德观时曾提出,对既定描述的否定是《老子》最富特色的样态①。《庄子》与《老子》一脉相承,行文“汪洋恣肆”,然而细考《庄子》的章法便会发现,基于逆向思维的否定逻辑关系,依然是其篇章脉络的显著特色。具体来说,《庄子》的文章常常是先由一个语义单元提出或确立某种说法,接下来的语义单元再将其掀翻,使前后两个结构单元,通过语义上的否定关系,形成正反对照、彼此勾连的行文秩序。这种否定性结构虽然不是《庄子》的首创,但将其灵活运用到极致,进而成为一种独特的行文模式,《庄子》的确功不可没。

综观《庄子》全书的语言表述大致可分为两大类,一类是占绝对多数的寓言,一类是为数不多的论述性表达。《庄子》中的否定结构,在不同的章节表现出不同的属性特征。多数否定结构透过寓言故事中的人物对话彰显出来,否定关系清晰明确,其中包括单重否定、多重否定、连环否定。但结构规模大小不一,有的表现为互相否定,有的则是自我否定、否定之否定。在论述性章节中,否定结构的规模较小,常常凝缩成几个语句,甚至是几个短语。否定性关系有的简洁明朗,有的则因语义的潜层性而显得朦胧隐晦,从而构成隐性否定结构。但是,不论这些否定结构的形态如何复杂多变,其构成单元都是简单的一正一反的对立模式。因此,对否定结构的基本构成单元进行剖析,是研究这一结构模式的起点。

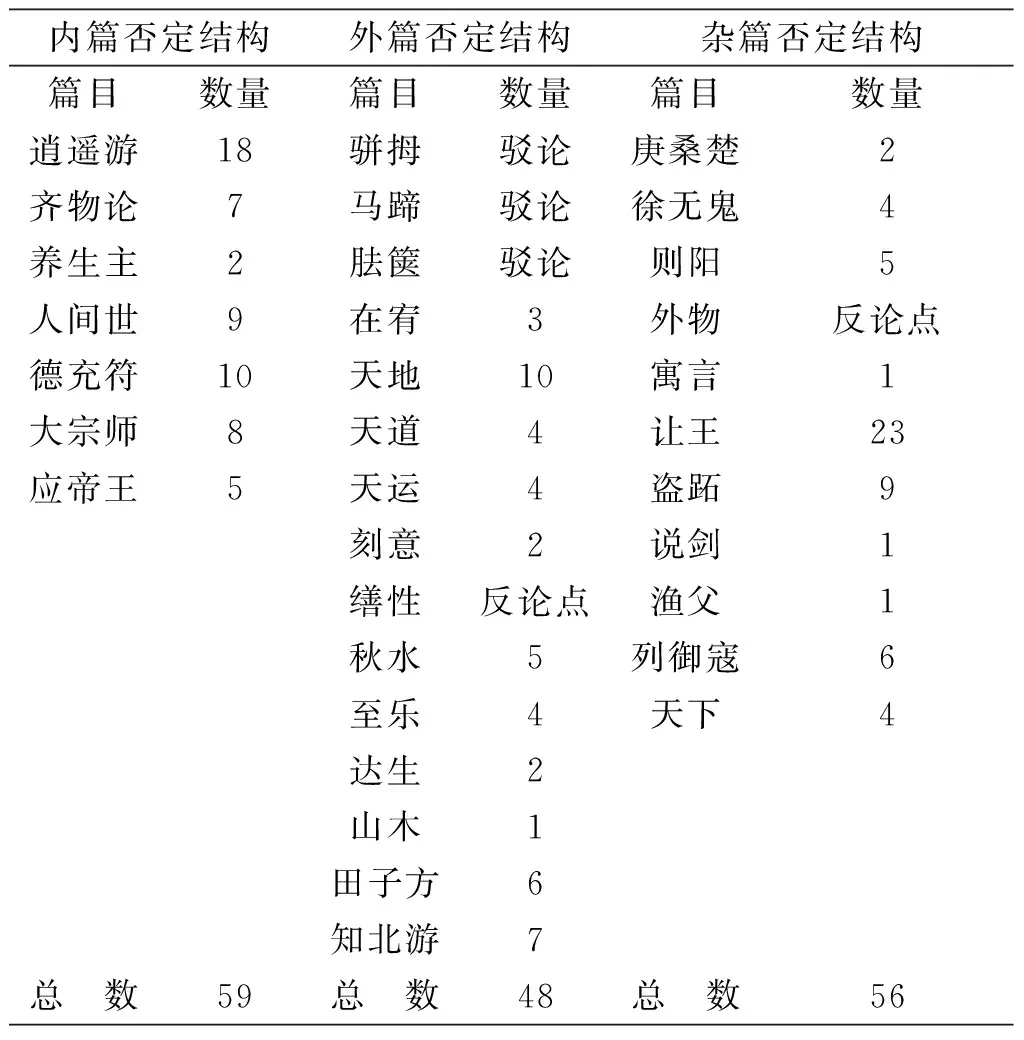

以一正一反的单一否定模式为单位进行粗略统计,全书大约包含164处否定结构,其中内篇七篇中约有59处,外篇十五篇中约48处,杂篇十一篇中约56处(详见表1)。对比内、外、杂三篇的篇数,内篇出现频率相对最高,其次是杂篇和外篇。因此可以说,整部《庄子》就是一部否定之书、批判之书。

需要说明的是,《外篇》的《骈拇》、《马蹄》、《胠箧》,都是从反面立论的驳论文章。《骈拇》批判的是儒家“仁义智辩”的观念,《马蹄》是对人为之“治”的抨击,《胠箧》则把指责的矛头指向“圣人之知”。这三篇文章均对当时社会的惯常主张给予否定,或如司马迁所说的“剽剥儒、墨”,其中心论点虽然具有否定属性,但从整篇文章的思维脉络看,只是反面的单向批判,不属于本文所谓的否定结构。另外,《外篇·缮性》通过由古到今的推衍,认为依据俗学、俗思来修身养性是昏庸蒙蔽;《杂篇·外物》则借助事例,反复申明“外物不可必”的主张。这两篇的中心论点虽然也具有否定性,但它们是从“道”的视角正面立说,整体思路基本都是单向流动,也应排除在本文讨论的否定结构之外。其余28篇均涉及否定结构的运用,只是外篇的《山木》和杂篇的《寓言》、《渔父》诸篇,基本是从“道”的视角正面立论,但因其中有个别故事采用了否定结构加以表达,这里也将其归入了包含否定结构的文章之列。

表1 《庄子》文本否定结构单元统计表

一、否定结构单元的构建方式

《庄子》构建否定结构的基本方式大致有四类,即词语否定、语句否定、比喻否定、寓言否定。下面细作说明。

(一)词语否定

在语言学上,词语除了具有基本的理性意义,即概念意义外,还常常带有附加的适合于特定情境的色彩意义。通过词语构成否定,一是利用词语的否定属性,二是借助词语的否定性色彩。这两种方法,《庄子》都运用自如。

否定性词语是构成否定结构的最基本元素。例如,《逍遥游》所讲:“宋人资章甫而适诸越,越人断发文身,无所用之。”“无所用之”,由作者直接陈述,属于上述语言分类中的第一类,即通过叙述寓言故事明确道出。而《逍遥游》篇末两章惠子与庄子的辩论,则是通过人物对话表达“大而无用”、“拙于用大”的观点。这两个例子都是通过否定性副词形成逆向思维,从而构成否定结构。类似的词语在《庄子》各篇中还有“莫”、“否”、“恶”、“恶可”、“不知”、“犹未”、“不然”、“不若”、“弗如”、“非也”、“大而无当”、“往而不返”等。

具有贬义色彩的词语,也是《庄子》组成否定结构的语言资源。比较常见的有“累”、“惑”、“劳形怵心”、“胥易技系”等,这类词语否定的语气相对和缓。然而,有些词语的否定态度则十分强烈,如《大宗师》“意尔子见许由”一段:

许由曰:“尧何以资汝?”意而子曰:“尧谓我:‘汝必躬服仁义而明言是非。’”许由曰:“而奚来为轵?夫尧既已黥汝以仁义,而劓汝以是非矣,汝将何以游夫遥荡恣睢转徙之途乎?”

这里的“黥”、“劓”,都是古代的刑罚,“黥”是在额头上刺字,“劓”是割去人的鼻子。许由以伤害人体的酷刑来评价“仁义”,除了具有否定意义,还带有强烈的批判、指责意味。《应帝王》中狂接舆评价日中始“欺德”、无名人认为天根询问“为天下”是“鄙人”、《养生主》中“以有涯随无涯,殆矣”的“殆”、《人间世》中“颜回将之卫”故事中提到的“灾人”、《在宥》中鸿蒙用“毒”字回答云将问道,诸如此类,这些带有或强或弱贬义色彩的词语所构成的否定结构,将作者否定的态度和情感融入词语语义中。

与上述否定倾向明显的词语相比,有些形容词夹带的感情更加隐晦,比较典型的篇目要数《齐物论》。下面是其描绘“人情物态”的一段:

大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。其寐也魂交,其觉也形开,与接为构,日以心斗:缦者,窖者,密者。小恐惴惴,大恐缦缦。其发若机栝,其司是非之谓也;其留如诅盟,其守胜之谓也;其杀若秋冬,以言其日消也;其溺之所为之,不可使复之也;其厌也如缄,以言其老洫也;近死之心,莫使复阳也。喜怒哀乐,虑叹变慹,姚佚启态;乐出虚,蒸成菌。日夜相代乎前,而莫知其所萌。已乎,已乎!旦暮得此,其所由以生乎!

这段话中使用了丰富的形容词,如闲闲:“无所容貌”、“广博之貌”;间间:“好视察人”、“有所间别”貌;炎炎:“猛烈”貌、“盛美”貌;詹詹:“词费”、“滞于竞辩”貌;缦:“宽心也”。密:“隐也”。窖:“深也”。惴惴:“怵惕也”;缦缦:“沮丧也”。“如机栝”,形容迅疾;“如诅盟”,形容坚不可摧;“如秋冬”,形容衰势不可逆转;“如缄”,形容僵硬不灵活。这些带有比喻性质的短语,刻画出事物发展过程中人的心态变化。“喜怒哀乐,虑叹变慹,姚佚启态”,描绘出人类的神情百态[1]51-54。作者通过诸多形容词语的罗列,生动却又客观地描摹出众生心识、万物情性,世界因此纷繁淆乱、变化无常,人类劳形怵心、疲役不知返的情形跃然纸上。其间又穿插了交、接、构、斗、杀、溺、厌、死、已等具有否定色彩的动作性词语,将作者的否定态度隐隐透露出来。然而,字面上并没有出现一个明确表达否定意义的词语。这节话语的否定结构是隐蔽的,通过表层语义结构与深层语义结构之间相反的语义关系构建而成。表面上,作者是在渲染人类心智的作用状态,然而通过词语感情色彩的融合,作者的态度变得模糊,朦胧中透出批判,十分耐人寻味。

(二)语句否定

除词语外,句类的选择也是构成否定结构的一种方式。句类是按句子的语气划分的,汉语中有陈述、祈使、疑问、感叹四个类别。其中,疑问句中的反问句或设问句,虽然句中没有否定性词语,也可以构成否定。如《逍遥游》中鲲鹏展翅九万里,引发蜩与学鸠的嘲笑。作者对蜩与学鸠的否定态度,通过一句“之二虫又何知”的反问,悄然透露出来。对世人把彭祖看做长寿的典范,文章写道:“而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎!”细细品味句子的反问语气,作者否定的态度就会浮现出来。

反问句表达否定意义,时常与转折句或感叹句联系在一起,以适当加强否定的效果。请看《齐物论》关于“真宰”的剖析:

百骸、九窍、六藏,赅而存焉,吾谁与为亲?汝皆说之乎?其有私焉?如是皆有为臣妾乎?其臣妾不足以相治乎?其递相为君臣乎?其有真君存焉?如求得其情与不得,无益损乎其真。一受其成形,不忘以待尽。与物相刃相靡,其行尽如驰,而莫之能止,不亦悲乎!终身役役而不见其成功,苶然疲役而不知其所归,可不哀邪!人谓之不死,奚益!其形化,其心与之然,可不谓大哀乎?人之生也,固若是芒乎?其我独芒,而人亦有不芒者乎?夫随其成心而师之,谁独且无师乎?奚必知代而心自取者有之?愚者与有焉。未成乎心而有是非,是今日适越而昔至也。是以无有为有。无有为有,虽有神禹,且不能知,吾独且奈何哉!

这段话几乎句句设问,其中的“不亦悲乎”、“可不哀邪”、“奚益”、“吾独且奈何哉”等句式,既可视为反问,也可视为感叹,都表达出对人“与物相靡”、“苶然疲役而不知其所归”的批判。这段话的否定结构,横向上表现为问、答对照,纵向上通过反诘,造成语义反转,形成间接否定。

类似的结构还见于《养生主》和《德充符》。《养生主》中“公文轩见右师”一节写道:

公文轩见右师而惊曰:“是何人也,恶乎介也?天与,其人与?”曰:“天也,非人也。天之生是使独也,人之貌有与也。以是知其天也,非人也。

对这段对话,右师常常被解读为超越自己形残的得道之人。右师是宋国的官名,不慎遭刑被砍去一只脚,这在战国时代是司空见惯的事。公文轩却故作惊讶:“恶乎介也?天与,其人与?”其实,这两个疑问暗含了讽刺与批判,暗指右师涉入官场其实是不知爱惜生命,再深一层则是对残酷的社会政治的否定。后半句的回答只有“曰”而没有主语,如果说话人是右师,那么“天也,非人也”的回答,确实表明他如《人间世》中所说:“自事其心者,哀乐不易施乎前,知其不可奈何而安之若命,德之至也。”也算是个得道者,但却是在受刑之后。如果后半句是公文轩自作回答,那就是明知故问,并且是正话反说,否定与批判意味明显增强,但要深度开掘才能体会到。

《大宗师》结尾“子桑哭命”一段写道:

子舆与子桑友,而霖雨十日。子舆曰:“子桑殆病矣!”裹饭而往食之。至子桑之门,则若歌若哭,鼓琴曰:“父邪!母邪!天乎!人乎!”有不任其声而趋举其诗焉。子舆入,曰:“子之歌诗,何故若是?”曰:“我思夫使我至此极者而弗得也。父母其欲吾贫哉?天无私覆,地无私载,天地岂私贫我哉!求其为之者而不得也。然而至此极者,命也夫!”

在《大宗师》中,子桑与子桑雽当是一个人,子祀、子舆、子犁、子来、子桑户、孟子反、子琴张都是方外之友、悟道之人。从字面意思分析,子桑因饥饿而哭,似乎并未得道。其实,子桑“父邪!母邪!天乎!人乎”的哀歌,带有隐晦而深刻的讽刺意味。关于子桑的话,《礼记·孔子闲居》有类似记载:

子夏曰:“三王之德,参于天地,敢问:何如斯可谓参于天地矣?”孔子曰:“奉三无私以劳天下。”子夏曰:“敢问何谓三无私?”孔子曰:“天无私覆,地无私载,日月无私照。奉斯三者以劳天下,此之谓三无私。”

由此可知,子桑的话实出自儒家,天地之德是儒家理想君王的道德标准,子桑所说的“父母”,则指儒家礼乐文化熏陶下的“凯弟君子”②,即参于天地之德的君主。子桑所谓找不出自己挨饿的原因,最后归于“命”,其实是对君主无道、天下失和的残酷现实的一种无可奈何的托词,也是对儒家所倡导的礼乐文化辛辣的嘲讽。然而,此段文本的深层意味,只有通过字面意义与背景意义建构的否定结构才能体悟出来。

(三)比喻否定

《庄子》在表达否定意义时,时常借助“藉外论之”的比喻。以喻体取代本体,可以产生形象鲜明的效果,也可以创造出含蓄、蕴藉的风格。例如《逍遥游》中,肩吾认为狂接舆关于藐姑射神人的话如“河汉无极”,相比“大而无当”更加形象,但否定态度显得隐微;而连叔以“瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声”的比喻,既生动形象地说出“道”不易传授,又暗暗批评肩吾的悟性不足。《人间世》、《天地》和《山木》,都出现“螳螂怒臂当车”之语,以比喻人的不自量力。《秋水》中“惠子相梁”故事,庄子自比“鹓雏”,将猜忌他人的小人喻为“腐鼠”。《列御寇》中庄子把曹商出使秦国说成为秦王“舐痔”,诸如此类,通过比喻使上下两个结构单元之间的否定关系进入潜伏状态,形成一种既含蓄、婉曲又犀利、辛辣的特殊艺术效果。

(四)寓言否定

寓言故事是《庄子》重要的内容材料,故事中人物的言语行动,是构成否定结构的又一方法。《庄子》中寓言约占十分之九,有时故事套着故事,几乎每一个故事都通过否定结构建构起来。通常,故事的前半部分先由一人从某一方面提出问题、要求或阐述观点,随后第二人要么给予直接否定,如:“恶!”“恶可!”“不然!”要么通过陈情析理,提出反面主张。还有的通过行动,或拒绝,或不应,或逃亡,甚至自杀。这在《庄子》书中比比皆是,无需累述。

二、否定结构的表达功能

由于《庄子》文章运用大量的否定性表述批判现实,倡导“游于方外”,因此常常被视为“出世”思想的旗帜,比较有代表性的是哲学家冯友兰。他在分析中国哲学的背景时提出,儒家重社会责任,属于日常生活哲学;道家强调“游于方外”、重内在的自然自发,“显得比儒家出世一些”,但儒、道两种趋势又彼此互相补充,使中国人对出世和入世具有良好的平衡感[2]19-20。冯先生的话分寸感把握得很好。随后,美学家李泽厚将这一看法发展为“儒道互补”说。他在《美的历程》中提出,中国古典美学的“中和”原则和艺术特征可以追溯到先秦的理性精神,其中影响深远的是儒、道两家。“表面看来,儒、道是离异而对立的,一个入世,一个出世;一个乐观进取,一个消极避世;但实际上它们刚好互相补充而协调。”[3]88李先生所言的“消极避世”,表达力度显然加强。其实,把《庄子》界定为“出世”、“避世”,不免有些简单化。

《庄子》文章中否定性结构的普遍存在,虽然有“游于方外”、否定现实社会的迹象,但这一结构本身还有其独特的理论基点,那就是论道。通过否定,不仅把不可言说之“道”表述出来,同时,否定自身也成为“道”的显现。

(一)“言无言”的艺术呈现

“道”作为具有宇宙本体意义的哲学范畴,很难用语言逻辑表述,《老子》、《庄子》都试图解决这一难题。

《老子》第1章写道:“道可道,非常道;名可名,非常名。”其中的“常”,通常被理解为恒常、普遍之义。李炳海根据《说文》以及其他上古文献,考证出“常”有覆盖、遮蔽、潜藏之义。他在《一个长期被遮蔽的语义场和意象群》一文中写道:

《老子》首章主要渲染常道、常名的不可道、不可名, 对此,河上公写道:“常道当以无为养神,无事安民,含光藏晖,不可称道。常名当如婴儿之未言,鸡子之未分,明珠在蚌中,美玉处石间。”河上公所作的解说很精彩,把常道、常名的隐蔽性渲染得很充分。所谓的常道、常名,即恒久、至上的道和名,指的是隐蔽之道、隐蔽之名。它们处于潜藏状态,不是公开显露于外,因此无法对它们进行述说和称呼。[4]

由此可见,《老子》所要阐述的“道”,是潜藏起来、不可言说的。一旦通过语言说出,也就与“道”失之交臂。因此,只能借助隐喻或否定,寻求一种似是而非的效果。如《道德经》(王弼本)第15章曰:“古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若客,涣兮若冰将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷,浑兮其若浊。”这里用的是串珠式比喻。《道德经》第14章曰:“视之不见名曰夷;听之不闻名曰希;博之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不皦,其下不昧。绳绳不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓忽恍。迎之不见其首,随之不见其后。执古之道,以御今之有。”这段话共出现九个“不”字、三个“无”字,否定表达成为论述难言之道的突出特点。

《老子》“道不可言”的理念被《庄子》所继承。《老子》言“道”的隐喻手法,在《庄子》那里发展成寓言。《庄子·寓言》篇提到“寓言十九”,除了为增强说服力而“藉外论之”外,“道不可言”是更重要的原因。而否定的逻辑结构不仅成为《庄子》表述“不可言之道”的形式,也是“道”的内涵显现。在直接阐述“道”时,《庄子》也只能与《老子》一样,寄寓于恍惚的言词当中:“夫大道不称,大辩不言……道昭而不道,言辩而不及……”(《齐物论》)“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。”(《大宗师》)其中,“××而不××”的句式,犹如来回滚动的车轮,成为《庄子》否定结构的基本单元。

利用行文结构解决“道不可言”这一问题,《庄子》主要采用了两个策略:

策略之一是从反面表述。既然不能从正面说清什么是“道”,那么就从反面说明什么不是“道”。通过一层一层地否定,文章行文如双人舞蹈,一进一退,“非道”的范围逐层扩大,“道”的外延渐渐缩小,最后,进入对“道”的相关概念或相关命题的直接阐释。这一策略与德国哲学家胡塞尔“现象学”中的“自由想象法”有着些许相似,即通过排除事物各种可能的外在条件,最后剩下事物的内在本质,从而使人对事物本质的认识由模糊变得明显[5]101。

策略之二是转折句式的使用。正如《齐物论》,从“大知闲闲”到“今且有言于此”这一大节,讲的都是“言者有言,其所言者特未定也”,即“道不可知”。言,只是人类的“劳形怵心”而已。然而,该文的行文气势如万马奔腾、一泻千里,喷洒出如此众多的话语,岂不谬哉?自身尚且自相矛盾,何谈说服他人?巧妙的是,《庄子》通过一句“虽然,请尝言之”,轻松将这一矛盾化解,不仅前面的千言万语有了合理性,后面又洋洋洒洒,泼出许多文墨。类似的转折话语在《庄子》各篇稍有变化,如《人间世》中孔子用的是“吾将语若”,《天地》中的老聃、《盗跖》中的盗跖用的是“吾语汝”,这些句式在上下文的否定逻辑中都起到了转折作用,从而使文章脉络前后贯通,自圆其说。

《庄子》采用否定结构,使天刑自解。然而,如果一味地否定下去,也将坠入无止境的泥潭,没有任何结论可言,更何暇论道!所以,《庄子》在运用否定结构的过程中,最终往往跳转到否定逻辑之外而上升到道境,这不仅解决了无限否定的局限,也实现了文章的最终目的——论道。

当否定结束进入肯定时,往往进入所论之“道”的圣境,如“乘天地之正,御六气之变”,或“无何有之乡,广漠之野”,或“心斋”、“坐忘”等。对于读者来说,仿佛又回到《老子》论道的那种“恍惚”之中,显得扑朔迷离。但是,在经历否定通向道境的途中,人们可以体悟“道”的真谛。其实,“道”到底是什么并不重要,重要的是在层层否定的过程中,人们避免了由于自我之执而带来的许多烦恼和痛苦。从言道的角度说,绕开了“道可道,非常道”这一难题,回避了直接陈述的勉强与抽象,突出了语言婉曲、含蓄的特点。至此,因“道”的遮蔽性引起对“道”表达的含蓄性,从而形成《庄子》文章含蓄蕴藉的风格,成为后世文章爱好者学习的典范,并对后代传统文论及美学思想影响深远。

需要补充说明的是,《庄子》文章含蓄的风格不只通过否定结构来体现,但否定结构是其中十分重要的一个原因。《庄子》单篇文章的主旨可分为复现和隐没两类,都蕴涵了含蓄属性。因此,清人张芳菊在为《南华经解》作序时说,儒墨之争乃是“以眩瞀天下之聪明与其议论”,是大道衰微的表现。而《庄子》文章大肆渲染事件的否定过程,结尾却又暗透本质,展示的正是“眩瞀”之美。故而阅读《庄子》时不经过入乎其内、出乎其外的细致揣摩,很难体悟到“道”之真性来。

(二)“反者道之动”理念的文本转化

英国形式主义美学家克莱夫·贝尔(Clive·Bell)基于对视觉艺术的研究,提出一种美学假说,即任何艺术形式都是“有意味的形式”(Significant Form)。其所谓形式,指艺术作品中的“线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系”,“意味”即是一种特殊的、不可名状的“审美情感”[6]4。文章作为艺术形式之一,其章法结构本身是否同样具有特定的“意味”呢?关于这一点,南北朝时期的梁代文论家刘勰曾经有过精辟论断。他融合《易·系辞》的观点,在《文心雕龙·原道》中写道:“故知道沿圣以垂文,圣因文以明道,旁通而无滞,日用而不匮。《易》曰:‘鼓天下之动者存乎辞。’辞之所以能鼓天下者,乃道之文也。”在刘勰看来,道、圣、文三者似乎有“三位一体”的意味:道无形无迹,圣人悟于心,借助文章得以呈现。因此,文章的文本形式也就是“道”之文采,即“道”的属性显现。

《庄子·天下》在评价庄子一派时,称其“芴漠无形,变化无常”,“芒乎何之,忽乎何适”,强调庄子之道的变化特点。对全书33篇进行检索,发现有25篇提到“化”,19篇提到“变”,18篇提到“动”。由此可见,变化是《庄子》之道的重要属性。然而,关于道如何变化,《庄子》除了通过寓言故事的情节推衍加以具体展示外,并没有作出理论性的总结。《齐物论》在揭示世情百态时说道“其形化,其心与之然,可不谓大哀乎”,是对变化结果的悲叹。《天地》中的“荡荡乎!忽然出,勃然动,而万物从之乎!此谓王德之人”,是由道御万物的角度讲人得道的意义。《知北游》谈到天地“无古无今,无始无终”,是强调道变化的永恒性。也就是说,在《庄子》的行文中,虽然对道不断变化的属性从多种角度反复强调,至于道变动的内在机制却没有给出直接说明。

不过,《庄子》在表述“道”之变化时,时常提到阴阳,特别是外篇和杂篇。如《在宥》说:“阴阳并毗,四时不至。”《则阳》中大公调曰:“阴阳相照相盖相治,四时相代相生相杀。”《外物》有“阴阳错行,则天地大絯”的话语。

关于“阴阳”与“道”的关系,司马谈《论六家要指》曰:“易大传:‘天下一致而百虑,同归而殊途。’夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。”[7]3289按照司马谈的观点,“道”是上古时代人们对宇宙结构的总体认识的抽象表达,诸子百家同源而异流。也就是说,老、庄之道与《周易》之道应指同一范畴。《易·系辞上》曰:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。”关于“阴阳”概念,冯友兰是这样解释的:

阳字本是指日光,阴字本是指没有日光。到后来,阴、阳发展成为两种宇宙势力和原理,也就是阴阳之道。阳代表阳性、主动、热、明、干、刚等等,阴代表阴性、被动、冷、暗、湿、柔等等。阴阳二道互相作用,产生宇宙一切现象。这种思想,在中国人的宇宙起源论里直到近代依然盛行。[2]120

由此可知,《庄子》文本中的否定结构也是由阴阳两方面构成,阳即肯定,阴即否定。或者说,发问方、立论方是阳,否定方就是阴。一问一答、一正一反,形成《庄子》文本的阴阳之道。否定结构的两个方面通过“阴阳相推”而产生文章意脉的流动、演化。不过,《庄子》文本推演的方式主要不是阴阳双方相互推衍,而是向否定的方面演化。这一动向恰恰与《老子》第40章所谓的“反者道之动,弱者道之用”的理念相吻合,也就是说,《庄子》文本的否定结构是“反者道之动”的形式显现。用克莱夫·贝尔的理论来说,“反者道之动”便是这种否定结构的“意味”。

注 释:

①参见葛瑞汉的《论道者:中国古代哲学论辩》,北京:中国社会科学出版社2003年版。

②《礼记·孔子闲居》载:子夏曰:“敢问《诗》云‘凯弟君子,民之父母’何如斯可谓民之父母矣?”孔子曰:“夫民之父母乎!必达于礼乐之原,以致五至,而行三无,以横于天下,四方有败,必先知之。此之谓民之父母矣。”

子夏曰:“民之父母,既得而闻之矣,敢问何谓五至?”孔子曰:“志之所至,诗亦至焉。诗之所至,礼亦至焉。礼之所至,乐亦至焉。乐之所至,哀亦至焉。哀乐相生。是故,正明目而视之,不可得而见也;倾耳而听之,不可得而闻也;志气塞乎天地,此之谓五至。”

子夏曰:“五至既得而闻之矣,敢问何谓三无?”孔子曰:“无声之乐,无体之礼,无服之丧,此之谓三无。”子夏曰:“三无既得略而闻之矣,敢问何诗近之?”孔子曰:“‘夙夜其命宥密’,无声之乐也。‘威仪逮逮,不可选也’,无体之礼也。‘凡民有丧,匍匐救之’,无服之丧也。”

[1]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,2004.

[2]冯友兰.中国哲学简史[M].北京:北京大学出版社,1996.

[3]李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学出版社,2001.

[4]李炳海.一个长期被遮蔽的语义场和意象群[J].江海学刊,2011(1).

[5][德]埃德蒙德·胡塞尔.逻辑研究:第二卷第二部分[M].倪梁康,译.上海:上海译文出版社,1999.

[6][英]克莱夫·贝尔.艺术[M].周金环,马钟元,译.北京:中国文联出版公司,1984.

[7]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

【责任编辑:高建立】

2015-02-06

扬州大学“校新世纪人才”资助项目。

贾学鸿(1969—),女,河北涿州人,副教授、博士、硕士生导师,主要从事先秦两汉文学研究。

B223.5

A

1672-3600(2015)04-0018-06

- 商丘师范学院学报的其它文章

- 不(非)均匀世界永恒运动与发展的边界

- 论《涉外民事关系法律适用法》的最密切联系精神