斯里兰卡汉语快速传播:小国经验的大启示

杨 刚 朱 珠◎

斯里兰卡汉语快速传播:小国经验的大启示

杨 刚 朱 珠*◎

斯里兰卡正式的汉语传播始于2009年内战结束。短短4年,汉语快速进入了斯里兰卡的高等教育、基础教育、成人教育,甚至学前教育等各类教育体系,并快速构建起了完善的汉语传播体系。斯里兰卡汉语传播速度之快,发展状况之好,是南亚汉语国际传播事业中的一个亮点。斯里兰卡汉语传播的成功,其根本在于该政府前瞻性的汉语传播顶层设计以及汉语传播机构始终坚持“中方决策+斯方执行”的运行模式。斯里兰卡汉语快速发展的经验对汉语在南亚的传播具有重要借鉴意义。

汉语国际传播 顶层设计 斯里兰卡 南亚

南亚地区汉语教学和推广相对缓慢,是汉语国际推广的薄弱环节。斯里兰卡则是该地区汉语教学与推广的缩影。“2009年斯里兰卡全国学习汉语的人数不足百人,到2013年底,据不完全统计,学习汉语的人数近2500人。4年间,通过各种渠道学习汉语的人数累计超万人。”*杨刚:《斯里兰卡汉语教学与推广的现状、问题及前景》,载《东南亚南亚研究》,2012年第4期,第66页。作为一个面积仅6500平方公里,受26年内战重创的岛国,斯里兰卡用不到4年的时间,形成了以孔子课堂(学院)为主,本地教育机构为补充,涵盖中小学、大学、学历教育与语言培训有机结合的汉语推广模式,开创了具有斯里兰卡“小国特色”的汉语国际推广之路。本文对斯里兰卡的汉语传播情况进行介绍,总结该国汉语快速传播的基本模式,为推动南亚地区汉语国际传播提供可行的新路子,以促进该地区汉语教学的可持续发展。

一、斯里兰卡汉语传播现状

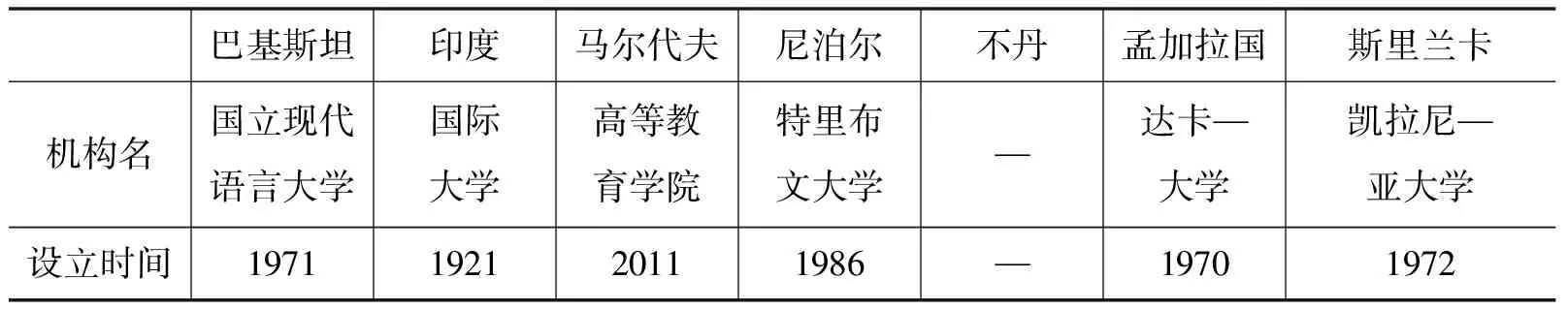

汉语在南亚地区通过教学机构传播汉语可追溯至20世纪20年代前后。1918年,印度加尔各答大学历史系开设汉语学习班,成为南亚地区最早开展汉语教学与传播的机构。1921年,印度国际大学成立汉语系(中国学院)培养汉语人才,并在招生规模上逐渐超过加尔各答大学。*阿西:《印度汉语教学历史与现状分析》,上海师范大学2012年硕士论文,第2页。学界一般将国际大学视为印度最早的汉语教学与传播机构。印度之外的南亚其他国家,其汉语教学与传播则始于20世纪70年代(见表1),个别国家如不丹还是空白。

表1 南亚国家最早汉语教学机构及设立时间

汉语在斯里兰卡的传播可追溯至公元410年,中国高僧法显到达斯里兰卡开启了汉语在该国传播的大门。1972年2月9日,凯拉尼亚大学现代语言系开设汉语课程,成为斯里兰卡最早的汉语教学与传播机构。*杨刚:《斯里兰卡凯拉尼亚大学汉语教学概况》,载《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究)》,2012年第3期,第90页。1983年,斯里兰卡爆发内战并持续至2009年,内战造成8万至10万人丧生,成为世界上最致命的民族武装冲突之一。斯里兰卡政府因此濒临破产,斯里兰卡的汉语教学被彻底打断,汉语传播陷入困境。

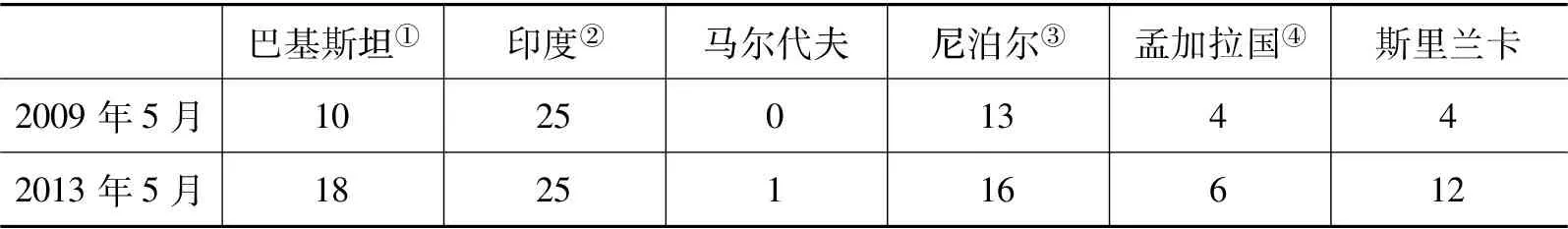

2009年斯里兰卡内战结束,汉语教学与传播得以恢复,而南亚地区的汉语教学与推广已稳步发展了26年,斯里兰卡被远远的甩在了后面(见表2)。2009年5月内战结束时,斯里兰卡全国仅有凯拉尼亚大学、萨巴拉格慕瓦大学、龙华书院、凯拉尼亚大学孔子学院4所汉语教学机构且基本处于停办状态。

表2 南亚诸国主要汉语教学机构

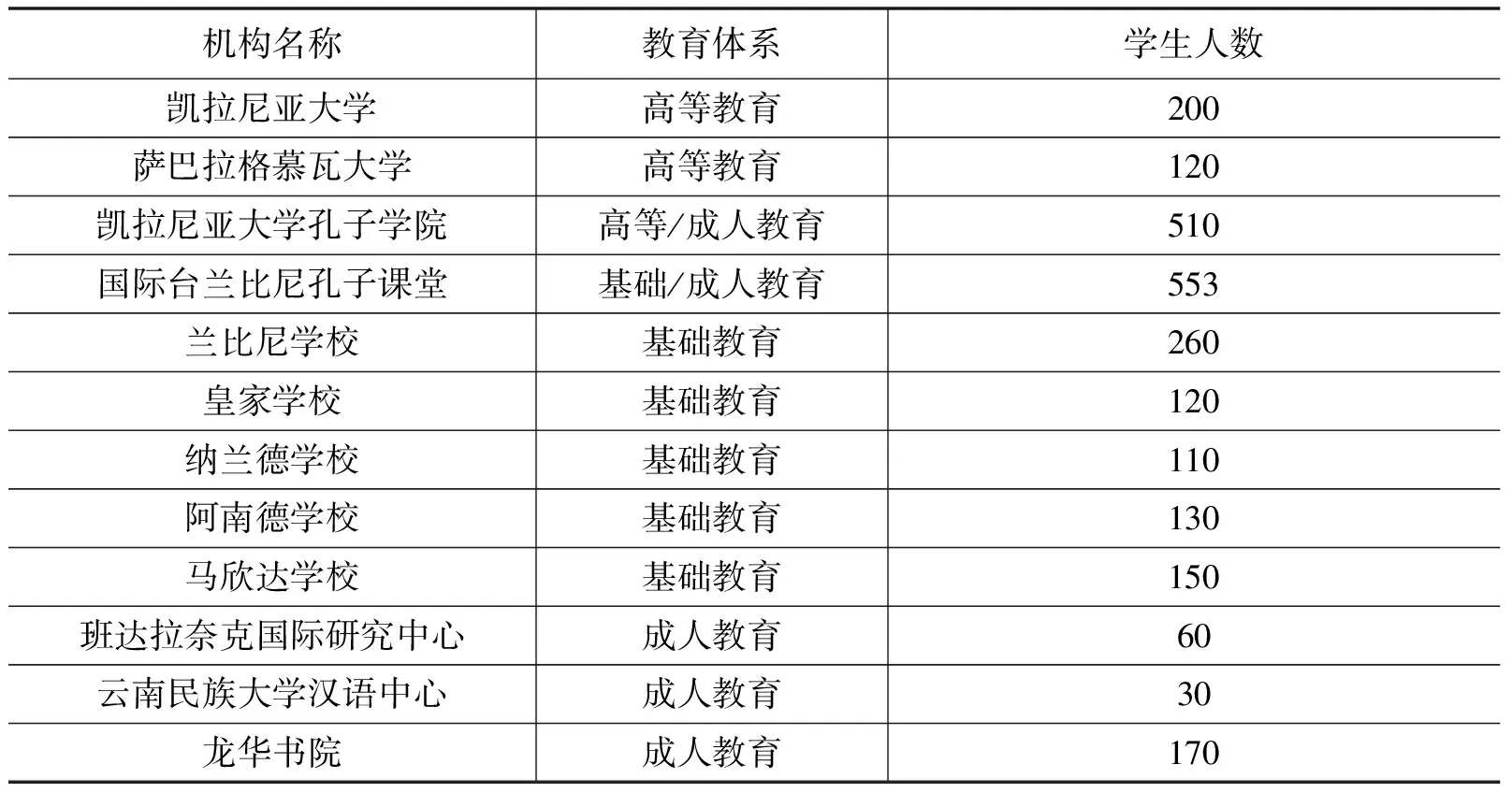

2009年以后,斯里兰卡各高校、中小学、语言培训机构纷纷开设汉语课程(见表3)。开设汉语课程的学校从4家增加到至少12家。南亚诸国中,斯里兰卡的汉语教学机构不是最多的,但增量是最大的。4年里,斯里兰卡各类汉语传播机构累计培养学生5000余人,仅2013年就达到2千余人(见表3),通过其他渠道学习汉语的人数估计在万人左右。南亚诸国中,斯里兰卡学习汉语人数不是最多的,但增长幅度是最快的。2013年,该国学习汉语的人数是2009年内战结束时的10倍。斯里兰卡用4年时间快速构建了完整的汉语传播体系,实现了汉语传播后进国家的赶超。

表3 2013年斯里兰卡汉语教学机构及学生人数(不完全统计)

综观战后斯里兰卡的汉语教学与传播,具有以下两大特点。

(一)汉语传播的快速性

汉语在斯里兰卡的传播可划分为两个阶段。第一阶段从1972年持续到1983年,是斯里兰卡汉语传播的萌芽期。斯里兰卡全国仅有凯拉尼亚大学一所学校开设汉语课程,但由于学习人数不多,汉语传播的效果不明显,还处于“小打小闹”的阶段。第二阶段从1983年持续到2009年,是斯里兰卡汉语传播的停滞期。受内战影响,包括凯拉尼亚大学在内的各个汉语教学机构,其汉语教学活动均无法正常开展,汉语学习班被迫取消。

2009年6月至今是斯里兰卡汉语传播的快速发展期。所谓“快速”,主要表现在两方面:一是汉语教学机构的突破性增长。2009年6月内战结束时,斯里兰卡全国仅有4家汉语教学机构且处于停办状态,年底增加到7家,2013年5月则突破12家。二是汉语学习人数的井喷式增长。2008年,斯里兰卡主要汉语教学机构的学生不足80人,内战结束的2009年底迅速达到200人,2010年和2011年分别突破600和900人(见表4),2013年则突破2000人。

表4 斯里兰卡主要汉语教学机构历年学生人数(不完全统计)

南亚各国中,国情与斯里兰卡最为接近的是巴基斯坦和孟加拉国。就国土面积和GDP而言,巴基斯坦为斯里兰卡的10倍和4倍,孟加拉国为斯里兰卡的2倍和3倍。巴基斯坦、孟加拉国开展汉语教学已有40余年且没有中断,斯里兰卡正式的汉语教学仅有4年时间,将3国面向成人的汉语教学机构进行比较,在学生规模上,2011年斯里兰卡已超过巴基斯坦和孟加拉国(见表5)。

表5 2011年巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国成人汉语教育机构比较*张海威、张铁军:《巴基斯坦汉语教育最新概况》,载《国际汉语教育》,2012年第2期,第85页;刘权、吴修奎:《孟加拉国汉语教学研究综述》,载《赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)》,2014年第1期,第262页。

(二)汉语传播的全面性

2009年之前,斯里兰卡仅有凯拉尼亚大学开设汉语辅修课程,少数培训机构开展汉语进修课程,汉语专业教育教育和基础教育还是空白。内战结束后,萨巴拉格慕瓦大学设立汉语系开展汉语言本科学历教育,学生经四年专业学习可获汉语本科毕业证并授予学士学位。斯里兰卡内战结束后的1个月,中国国际广播电台兰比尼广播孔子课堂成立,汉语进入斯里兰卡小学和中学教育体系。4年里,汉语快速进入斯里兰卡高等教育、基础教育、成人教育等各类教育体系,快速构建了完善的汉语传播体系。

二、斯里兰卡汉语传播的基本模式

汉语国际传播体系大致可分为三大层次:负责顶层设计和宏观调控的管理机构,负责上情下达和协调资源的职能部门,进行汉语国际传播具体工作的单位和个人。*骆峰:《汉语国际传播的性质、体系和模式》,载《汉语国际传播研究》,2013年第1期,第3页。就斯里兰卡而言,该国的汉语传播体系可划分为负责顶层设计的规划层、中方主导的运营管理层、以广播和平面媒体为主要载体的技术资源层、本地化的员工与个体四个层次。

(一)前瞻性的顶层设计

所谓顶层设计,即“针对一国语言传播实践,用系统论的方法,自高端开始的总体构想和战略设计。顶层设计不仅需要从系统和全局的高度出发,对一国语言传播的结构、功能、层次、标准进行统筹考虑和明确界定,而且十分注重从目标、措施到结果的过程控制,是铺展意图与实践之间的“蓝图”,通过语言传播实践使之得以实现”。*央青:《泰国汉语快速传播对其它国家顶层设计的启示》,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2011年第2期,第56页。

斯里兰卡政府对汉语在该国的传播持欢迎态度,从一开始就将汉语课程纳入国立学校教学体系。斯里兰卡政府对汉语传播的顶层设计可追溯至20世纪70年代。1972年,凯拉尼亚大学针对有汉语学习需求的社会人员开设一年制汉语进修课程,学员修满学分,可获该校颁发,斯里兰卡高等教育部承认的证书。在该课程的教学大纲中,首次对汉语教学的内容、课时、学习要求等做出了明确规定,这是迄今为止已知最早的斯里兰卡汉语教学与传播的指导性文件。

20世纪90年代后期,斯里兰卡高等教育部同意凯拉尼亚大学为全日制本科学生开设三年制汉语选修课程,并制定教学大纲。同时规定,在校生需在英语之外选修两门外语才可获得毕业证,虽为选修课的汉语课程,却直接影响学生能否顺利毕业并取得学位,此举标志着汉语进入斯里兰卡高等教育体系。

此后,萨巴拉格慕瓦大学设立汉语系开展汉语言本科学历教育,学生经四年专业学习可获本科毕业证并授予学士学位。该校也成为斯里兰卡目前唯一一所可颁发汉语言专业本科毕业证和学位证的高校。至此,汉语进入斯里兰卡高等学历教育体系。

斯里兰卡大学教育体系中的汉语教学具有清晰的层次性和针对性。汉语本科专业提供四年制系统学习,颁发本科毕业证,授予学士学位;针对非汉语专业学生开设类似国内高校通识课、通选课的汉语选修课程,学分纳入“两证”考核体系;学历教育体系外有志学习汉语的社会人员可选择汉语进修课程,颁发结业证书。通过这三个层级最终实现汉语在大学教育体系中学历与非学历教育的全覆盖。

20世纪70年代,斯里兰卡教育部决定将汉语纳入高中课程,同时规定,学生可使用汉语参加高等学校入学考试。1980年,教育部在大学入学考试(A/L)大纲中明确规定:在11年级和12年级(高中二、三年级)中开设汉语课程,学生应从口语、语法、理解等方面掌握汉语表达的基本技能并进行简单写作。2011年该大纲进行修订,将开设汉语课程的年级提前至10年级(高中一年级)。同年,斯里兰卡教育部指定凯拉尼亚大学起草小学汉语教学大纲,此举标志着汉语开始进入斯里兰卡基础教育体系。2012年该国教育部规定,小学六年级即可开设汉语课程,同时,组织中国和斯里兰卡相关专家学者编写针对斯里兰卡汉语教育的国别教材,以填补该国汉语教材的空白。与大学不同,斯里兰卡中小学的汉语课程均为选修课。

斯里兰卡政府汉语传播的顶层设计目的明确且层次清晰:高等教育部负责汉语在高校的传播,分学历教育与非学历教育两大层次,学历教育层次既有汉语本科专业也有供非汉语专业学习的汉语“通识课”“公选课”;非学历教育层次针对成人学员开设语言进修课程。教育部负责汉语在中小学的传播,中小学的汉语教学以选修课、兴趣班的形式开展,以培养汉语兴趣与认同感为主。学生进入高校后根据自身情况或选择汉语专业系统学习,或以汉语为选修课,不管以何种形式学习,其最终成绩、学分都与毕业证挂钩。汉语不仅进入斯里兰卡国民教育体系,更成为伴随学生学习生涯始终的语言。

在语言的国际传播过程中,政府扮演极为重要的角色。输入国政府的态度、政策、措施往往决定语言传播的大致方向,甚至阻碍语言在该国的传播。输入国国家层面就语言传播制定的宏观决策和顶层设计是否完善直接关系该国语言传播的成败。斯里兰卡自1983年发生内战并一直持续至2009年,内战结束当年,汉语教学迅速恢复并迅速成长,该国政府连贯而富于前瞻性的汉语推广决策与顶层设计是根本原因。

与斯里兰卡汉语传播的方兴未艾相比,一水之隔的印度其汉语传播的效果则不尽人意。20世纪60年代至80年代中后期,中印两国关系恶化,各类汉语学校被迫关闭。90年代两国关系回暖,汉语教学虽有所恢复但一直发展缓慢。在印度,教授汉语最为著名的尼赫鲁大学和德里大学,2012年招收汉语学生110名和60名。*阿西:《印度汉语教学历史与现状分析》,上海师范大学2012年硕士论文,第25页。而此时斯里兰卡凯拉尼亚学招收汉语学生的350余名,国际台广播孔子课堂则达到500余名。印度政府于2011年宣布将汉语列入初级教学大纲中,印度中等教育委员会2012年曾宣布将汉语列入外语课程,在时间上远远落后于斯里兰卡。2006年印度与中国签订教育合作协议,该协议仅限于学生交换,不涉及汉语教学与推广。到目前为止,两国还未相互承认学历,在中国取得的各种学位和学历(包括研究生)在印度教育界尚未被承认,在中国毕业的汉语硕士研究生在印度不能参加大学讲师基本资格考试。斯里兰卡早在1988年就与中国政府签订了学历互认协议。目前,绝大部分斯里兰卡本土汉语教师都具有中国留学经历,他们所获得的硕士、博士学位都来自中国并得到斯里兰卡政府和学校承认。印度汉语教学与传播的缓慢局面,其根本原因在于汉语在印度的传播缺乏顶层设计。

(二)坚持中方主导

汉语国际传播的主要机构为孔子学院及孔子课堂。根据《孔子学院章程》的规定,孔子学院(课堂)实行理事会领导下的院长负责制。出于民主决策,发挥合作双方办学积极性的考虑,大多数孔子学院(课堂)都有2名院长(负责人),中外方各1名。在实际运营中,这样管理机制暴露出中外双方两边都管,两边都管不好,重大事务两边定不了的弊端。这一弊端在南亚地区也有表现。比如,由于管理体制不顺,印度尼赫鲁大学孔子学院一直处于停办状态,韦洛尔科技大学孔子学院虽然挂牌却无实质性发展。*阿西:《印度汉语教学历史与现状分析》,上海师范大学2012年硕士论文,第26页建院初期的斯里兰卡凯拉尼亚大学同样存在两位院长相互“掐架”的状况,自2007年建院起汉语教学一直停滞不前,以至2011年合作双方不欢而散,学院被迫停办,后在孔子学院总部干预下才得以恢复办学。*杨刚:《斯里兰卡汉语教学与推广的现状、问题及前景》,载《东南亚南亚研究》,2012年第4期,第69页。

鉴于上述经验教训,兰比尼广播孔子课堂设理事长1人且为中方人员,课堂负责人虽有2人,但中方负责人由董事会执行董事兼任,斯方只负责执行。这样的决策层设计保证了中方在机构中的独立性与决策权,确保了汉语国际传播决策规划层与运营管理层的紧密联系与渠道畅通,保证了孔子学院总部汉语国际传播政策、信息向斯里兰卡汉语传播机构准确、及时、无误地传达。兰比尼广播孔子课堂除理事长及执行理事长外,其余理事会成员及机构管理人员全部从本地招募,在确保中方主导的同时,课堂积极探索管理层的本地化,“中方决策+斯方运营”的模式对广播孔子课堂的发展影响深远。2009年成立当年即招生100余人,2010年、2011年、2013年相继突破300人、400人、500人大关,2014年有望突破700人。广播孔子课堂用不到四年的时间,从一个后来者迅速成长为斯里兰卡汉语推广的主力军,并成为该国汉语传播的第一品牌。

(三)借助大媒体扩大汉语传播范围

从世界范围来看,现在的汉语国际传播已经突破传统的孔子学院(课堂)实体教学形式,衍生出网络孔子学院、广播孔子学院(课堂)、移动孔子学院等实体、网络、广播、电视等四位一体的传播体系。

斯里兰卡和南亚属于欠发达国家和地区,网络和手机的普及率偏低,现有的硬件设施也不足以为网络、移动终端提供充足支持。相对与其他媒体,广播、报纸等所谓“夕阳媒体”却受众广泛,根据笔者不完全统计,目前斯里兰卡全境可收听约70个频道的广播节目,全国发行的日报、周报约27种。利用受众面广的广播、报纸进行汉语传播推广,是斯里兰卡汉语传播最为便捷,效果最为显著的手段。

2010年4月中国国际广播电台在斯里兰卡落地,开播伊始即为兰比尼广播孔子课堂循环播出形象广告。同时开设《每日汉语》广播节目,民众只需一台收音机便可足不出户学汉语。此外,还开设孔子课堂特别时段,将课堂学员学习汉语和中国文化的心得体会以节目的形式播出。上述举措既提高了学生学习汉语的积极性又实现了汉语及中华文化的柔性推广。中国国际广播电台目前在斯里兰卡全境设有758个听众俱乐部,注册会员近30万人。以广播推广汉语,实现了听众资源与课堂学生一定程度上的互相转化,也实现了汉语传播机构与媒体的良性互动。

2012年开始,兰比尼广播孔子课堂与斯里兰卡里维拉报业合作每年举办一次名为“我眼中的中国”大型征文比赛,经过3年的培育,该活动已成为斯里兰卡具有一定知名度的汉语推广活动。课堂和中国国际广播电台僧伽罗语部策划发行《友谊桥》、《莲花》等季刊,与平面媒体的互动对提升广播孔子课堂的知名度也起到积极作用。

三、对南亚汉语国际传播的启示

(一)顶层设计从根本上推动汉语国际传播

如果说以前的汉语国际传播以某个具体国家或地区的“单打独斗”为主,当今的汉语国际传播则需要通过顶层设计对其涉及到的各个层次、各种要素进行总体把握。“不谋全局者不足谋一域,不谋万世者不足谋一时”。符合一国汉语传播实际和客观规律的顶层设计对汉语在本国的传播有巨大的推动作用。符合输入国汉语传播实际的顶层设计可有效减少相关部门和个人的失误,提高传播效率。

“顶层设计”需要与“底层冲动”及时互动。斯里兰卡汉语快速传播的成功,恰好是“顶层设计”呼应了来自基层民众学习汉语的强大动力。这一动力最早的萌芽来自凯拉尼亚大学学生学习汉语的需求。对汉语及中国文化充满好感与热情的斯里兰卡民众,他们的实际参与,切实推动了斯里兰卡汉语传播的“顶层设计”。

顶层设计应制定准确的实施方案。顶层设计从整体上对该国的汉语传播进行把握,具体到不同的地区,不同的部门还需要根据实际情况进行细化或者灵活变通。因此,“汉语国际传播的顶层设计者必须制定实现汉语传播目标值所需的战略行动方案,并为每个方案提供需要的人力、物力和财力等资源。”*央青:《泰国汉语快速传播对其它国家顶层设计的启示》,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2011年第2期,第58页。

(二)输入国的支持是推进汉语国际传播的首要因素

民众学习汉语的需要,是促进汉语国际传播的内在因素,输入国的支持则是促进汉语传播的首要因素。斯里兰卡自1957年与中国建交,一直奉行友好对华政策,支持汉语在斯里兰卡的传播,即使在持续26年的内战期间,斯里兰卡政府对汉语传播的支持也未停止。斯里兰卡第一所孔子学院——凯拉尼亚大学孔子学院便是在战火纷飞中建立。斯里兰卡内战结束当年,中国国际广播电台兰比尼孔子课堂建立,斯里兰卡的汉语传播得以迅速恢复。在不到四年的时间,形成了以孔子课堂和孔子学院为主体,本地教育机构补充,涵盖小学、中学、大学、学历教育与语言培训有机结合的完整汉语传播体系。

斯里兰卡的汉语传播在短期内得以迅速恢复并实现跨越式发展,与政府的支持与推动密不可分。同处南亚的印度,如前所述,受中印政治关系波动的影响,汉语传播一直发展缓慢。马尔代夫则因为宗教等意识形态因素,不支持孔子学院(课堂)在该国进行汉语教学。可见,政府的态度、政策是影响汉语传播的重要外部因素。

(三)中国国际经贸的发展促进汉语国际推广

纵观世界汉语传播的热点地区,都是与中国双边贸易发展迅速的地区。以学习汉语最热的国家泰国为例,有学者调查发现:“中泰贸易总额每增长1亿美元,泰国学习汉语人数就增长2000人,学习汉语人数与两国经贸量呈正相关关系。”*吴应辉、央青:《泰国汉语传播模式值得世界借鉴》,载《汉语国际传播研究》,2012年第1期,第10页。这一结论同样适用于南亚地区。目前,中国已是斯里兰卡第二大贸易伙伴,2013年,中斯两国启动自由贸易区建设。该国学习汉语的人员大都直接、间接从事中斯贸易。2011年,笔者在凯拉尼亚大学孔子学院成人学员中进行汉语学习动机调查,直接、间接从事中斯贸易的学员占总人数的62.9%。*杨刚:《斯里兰卡汉语教学与推广的现状、问题及前景》,载《东南亚南亚研究》,2012年第4期,第70页。

目前,中国是马尔代夫最大客源地,是印度第一大贸易伙伴,是孟加拉国、尼泊尔第二大贸易伙伴,是巴基斯坦第三大贸易伙伴,中国与南亚双边贸易的迅速发展必将促进该地区汉语学习人数的持续增长。

(四)汉语国际传播应积极实施本地化的战略

海外的汉语传播与中国国内的汉语教学不同,比如国外的汉语传播主要集中于课堂,课堂之外普遍缺乏感知汉语的机会和使用环境。学生构成相对简单,汉语学习动机相对单纯,语言文化背景总体一致等。鉴于此,汉语国际推广应充分考虑所在国国情,进行本地化的汉语推广。

汉语国际传播发展迅速,同时也面临可持续发展问题。一方面,我国的孔子学院(课堂)完全由国家投入,是一个公益性的、非赢利的教学机构,这在创办时期是必要的,但是要长期发展下去,全靠政府投入显然不符合实际。积极运用经济学理论,加强孔子学院(课堂)自身造血能力是其长足发展的必然选择。另一方面,汉语传播机构要想在国外站稳脚跟,必须 “入乡随俗”实现管理与教学的本地化。本地化的管理与教学团队可有效拉近传播机构与当地民众的距离,加强公众认同感,以最低的成本提高影响力与竞争力。

(五)发挥媒体优势可有效提升汉语国际传播影响力

汉语国际传播与媒体密不可分。规模再大的汉语教学、文化推介,现场参与的民众也依然有限。让传播效果最大化且事半功倍的最佳方式就是利用大众传媒。如前所述,斯里兰卡兰比尼广播孔子课堂将办课堂与办媒体相结合,结合中国国际广播电台在斯里兰卡深厚的群众基础,实现教学产品的媒体化,同时与当地主流媒体开展合作,进行一定的资源置换,积极为课堂品牌推广服务,短时间内迅速提升了课堂的影响力。

媒体具有一次创造,多次复制的特点,且成本主要凝聚在第一次创造之上,之后的复制成本微不足道,这个优势是其他行业无法比拟的。汉语国际传播中,利用新兴媒体进行师资培训,将汉语教材媒体化可节省大量资金。在斯里兰卡,广播孔子课堂利用广播促进汉语传播推进汉语教学,这种模式打破了时间、空间的限制。在世界其他国家,网络孔子学院集语音、图像、数据于一体,使随时随地的互动教育成为可能。全媒体时代下的上述教育模式可在很大程度上解决跨区域师资优化组合分配,实现资源共享,将对汉语国际传播产生非同寻常的影响。

结 语

汉语在斯里兰卡的快速传播之所以能成功,从根本上来说得益于该国政府的支持及富于前瞻性、连续性的顶层设计。各汉语传播机构因地制宜,在坚持中方独立性、决策权同时,积极实现运营层的本地化。同时,积极与当地主流媒体合作,资源互换共享扩大汉语传播机构的影响面。斯里兰卡汉语快速传播模式值得在南亚其他国家学习和借鉴。

Abstract:The spreading of Chinese in Sri lanka began in 2009.Chinese has become an important component of higher education, elementary education and preschool education within 4 years. The Chinese language teaching in Sri lanka is a model of the Chinese teaching in the South Asia. The Sri lankan Model is theoretically concluded in this article, with three experience pointed out, lightenment in five aspects gained, etc.

Key Words:the International Popularizing of Chinese; the Top Design; Sri Lanka; the South Asia

Indian China Policy under the Strong Government Leadership

Ye Hailin

It is generally believed that Indian government under the leadership of Premier Modi is a strong government. Indian’s foreign policy certainly will be influenced by the emerging of strong government. This paper points out the reasons of Indian’s strong government and its influence upon Sino-India relations; Sino-India boarder issue and China’s One Belt One Road are the two issues this paper studied mainly under Indian’s strong government.

Indian; Foreign Policy; Sino-India Relations; Strong Government

India’s Great Power Perception and Its Diplomatic Practice in the 1990s

Kang Sheng

Abstract:Since India’s independence, great power doctrine is the spirit of its diplomacy. During the 1990s, although India adjusted its great power perception and diplomacy, its confidence in pursing for great power never wavered. With the disintegration of the bipolar structure and emergence of a multi-polar world, India has been thinking about its great power perception, reconstructing its foreign policy and adjusting its external relations. In the pursuit to be viewed as a great power, developing India’s new economy, possessing nuclear weapons, extending control in the Indian Ocean and carrying out all-round diplomacy have become new approaches. In terms of foreign policy and external relations, building closer ties with the west great powers, improving relationships with all its neighbors, achieving all-round diplomacy have become the new choice of India’s external relations. The 1990s is an important phase of adjustment for India’s diplomatic strategies and policies. Exploring India’s new perception of great power and its choice of foreign policy and external relations would help us understand the country’s diplomatic history as well as predict where India’s diplomacy is likely to go.

Key Words:Indian Foreign Affairs; Great Power Perception; India-China Relation; Post-Cold War

Major Issues and Influencing Factors in the India-Bangladesh Relations after the Cold War

Sun Xianpu & Chen Yu

Abstract:India-Bangladesh relations showing the characteristics of ups and downs after cold war, bilateral relations is unstable in the whole. The main problems between the two countries are trans-boundary water resources allocation, demarcation of border, illegal immigration, joint operation against extremists, trade imbalance. India’s Bangladesh policy orientation, differences of two major political parties of Bangladesh’s policy towards India, local state government of India are the main factors affecting the development of bilateral relations. In order to promote relations between the two countries, India and Bangladesh should focus on reduce distrust. India and Bangladesh should be aware of the stability of bilateral relations is vital to both countries, India can get the stable periphery in South Asia, to get rid of the isolation in South Asia, and get more support to implement its “look east policy”; Bangladesh can also get a stable surrounding environment, to get some benefit from India’s economic development.

Key Words:India; Bangladesh; Main problems; Influencing factors

The Analysis on the National Role of Myanmar and Its Changing Tendency

Xiang Hao & Zhang Chen

Abstract:The national role is a core concept in foreign policy making; a country’s national role includes the cognition role and the role of being played. National role rooted in domestic and international dimensions at the same time. According to the degree of the urgency of domestic factors and the degree of the limitation from international factors, the National role can be divided into four types. Myanmar began reforming process in recent years, reshaping Myanmar’s identity and nationalism, it is also actively engaged in the international affairs. The national role Myanmar chooses to perform is not only depends on its ability and willingness, but also under the influence of international system such as the power structure of East Asia. Myanmar’s international role is constantly evolving, the domestic policy and adjustment to the international environment provide the potential for changing.

Key Words:National Role; National Identity; International System; The Evolving Position

India-Pakistan Relation in 2014: Improving but Not Better

Zhang Chaozhe

Abstract:Since the border conflict broke out in 2013, India-Pakistan relation remained tense. In 2014, both India and Pakistan enhanced the wills and actions to improve their relations, Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif also participated in India’s new Prime Minister Modi’s inauguration, which have broken the history. But the continuing border conflict and the unexpected cancellation of deputy ministerial dialogue led the bilateral relations back to the state of continued tension. The evaluation of India-Pakistan relation in 2014 appeared a shape of inverted “V”; the result was that bilateral relations was repaired but the relation was not recovered, bilateral relations was improved but the relation didn’t become better.

Key Words:India-Pakistan; Diplomacy; Security; Relation; Improvement

Comparison between Economic Diplomacy of China and Japan in Mekong Region

Bi Shihong

Abstract:After the cold war, China and Japan began to develop economic diplomacy in Mekong countries and became the main partners of economic cooperation in Mekong countries. While China was participating in Greater Mekong Subregion economic cooperation, it also continued to expand the trade, investment and assistance in Mekong countries and improved the level of economic diplomacy in Mekong countries. Compared with China, Japan’s economic diplomacy in Mekong region was even earlier. Moreover, its filed was very extensive and produced a marked effect. With the improvement of Chinese influence, Japan’s deepening economic diplomacy also has its strategic reasons on counter-balancing China. “Competition and cooperation relationship” in Mekong region between China and Japan is normality. These two counties should abandon zero-sum cognitive pattern, strengthening strategic dialogue and cooperation actively and finding common interest with flexible and practical attitude. Only by achieving “win-win” will China, Japan and Mekong counties are able to build a regional environment for international economic cooperation, so as to promote the peaceful development of the region and establish a stable friendly relation.

Key Words:China;Japan;Mekong Region;Economic Diplomacy;Competition and Cooperation Relationship

The Policy Proposals of Promoting Yunnan’s Opening-up

Zhang Xiaoxia & He Ying

Abstract:Opening-up development has been the feature, advantage and potential of Yunnan Province. Expanding and improving Opening-up in border area is not only the need for building harmonious surroundings, but also the important initiative to promote sound and fast economic development. The paper deeply analyzes the advantages and problems existed in Yunnan’s opening-up and provide recommendations for the problems.

Key Words:Yunnan; Promote; Border; Opening-up; Proposals

Reforms and Dilemmas of Afghanistan’s National Unity Government

Li Shijun

Abstract:After half year of the presidential election, Afghanistan formed the National Unity Government (NUG), led by Ghani and Abdullah. Since Ghani came to power, the government introduced a series of reforms, such as anti-corruption, judicial reform, national reconciliation and women rights promotion. However, the results seem lower than expected. “Double lead” makes decentralization of power, and serious election frauds cause low legitimacy. Also, due to some reform measures touches the traditional clan and warlords’ interests, the reforms are subjected to boycott in districts. In addition, the government has less political will to implement the reform, because it is a tool to crack down the opponents. What’s more, the interference of foreign powers also makes it hard for the implementation of the reform to achieve the desired effect.

Key Words:Afghanistan; National Unity Government (NUG); Reform; Dilemma

Sri lankan Model of Chinese Teaching Development Worth Being Learned by the South Asia

Yang Gang & Zhu Zhu

G51

A

53-1227(2015)03-0129-12

* 杨刚:云南民族大学人文学院讲师;朱珠:云南开放大学开放教育学院助教