中日两国对湄公河地区经济外交的比较分析*

毕世鸿◎

中日两国对湄公河地区经济外交的比较分析*

毕世鸿**◎

冷战结束后,中国和日本都积极开展对湄公河国家的经济外交,并成为湄公河国家的主要经济合作伙伴。中国在参与GMS合作的同时,不断扩大对湄公河国家的贸易、投资和援助,提高了对湄公河国家经济外交的水平。与中国相比,日本在湄公河地区开展经济外交的时间更早、领域较广,成效显著。但随着中国影响力的不断提高,日本深化对湄公河地区经济外交也有制衡中国的战略考量。中国和日本在湄公河地区的“竞合”关系是一种常态,两国应摒弃零和思维,以灵活务实的姿态,积极主动地加强战略对话与合作,寻找共同利益的结合点。唯有实现中国、日本和湄公河国家三方“共赢”,才能营造一个适合国际经济合作的地区环境,从而推动该地区的和平发展,并建立稳定而持久的友好合作关系。

中国 日本 湄公河地区 经济外交 竞合关系

世界上没有离开政治的经济,也没有离开经济的政治。“经济”和“外交”是两个不同的概念,在经济全球化的背景下,两者联系更加紧密。从经济外交的角度来讲,它是主权国家领导人、政府各部门围绕国际经济问题开展的外交活动。经济外交有两种表现形式,其一是指国家为实现其经济目标而进行的外交活动,即以外交为手段,为国家谋求经济上的利益;其二是指国家为实现其外交目标(在政治上或军事上提高本国的国际地位等)而进行的经济活动,即以经济为手段,为国家谋求对外关系上的利益。*崔绍忠:《论中国经济外交》,载《思想战线》,2012年第1期,第80页。概言之,经济外交是以服务国家利益为大前提,实际上是总体外交的一个领域,且在外交战略中占据越来越重要的地位。

湄公河地区*湄公河地区传统上并未涵盖中国,该地区现也被称为中南半岛,冷战结束以前被称为印度支那半岛。为行文方便,本文将湄公河地区定义为包括柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南五国在内的地区,并将上述五国简称为湄公河国家。连接中国和东南亚、南亚地区,地理位置重要,是亚洲潜在的重要经济增长点,也是中国实践“亲、诚、惠、容”周边外交理念的重要对象和实验田,是中国面向东南亚和南亚互联互通建设的重要场所。域内各领域务实合作前景广阔,有待深挖潜力。1992年,亚洲开发银行(亚开行)发起并主导了大湄公河次区域(Greater Mekong Subregion,GMS)合作机制,该机制的成员有柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国和越南六国,这也是中国与东南亚国家之间最早的区域合作机制。而与中国相比,日本在湄公河地区开展经济外交更早。由于日本等区域外大国对湄公河国家的经济外交投入呈现与日俱增的态势,增加了中国深化对湄公河地区经济外交、扩大GMS合作的复杂性。而这一区域格局的任何变动,都会对中国周边乃至整个国际格局产生重要影响。*毕世鸿:《机制拥堵还是大国协调—区域外大国与湄公河地区开发合作》,载《国际安全研究》,2013年第2期,第59页。

关于中日两国对湄公河地区开展经济外交的研究,学界已做了一些有益的探索。中国方面,樊小菊认为日本以经济援助为先导,全面推进湄公河外交,使湄公河地区成为日本实施亚洲战略的突破口,并以此为基础在该地区追求经济利益,增强政治影响力,谋求地区主导权。*樊小菊:《日本高调推进“湄公河外交”》,载《国际资料信息》,2008年第4期。王庆忠认为面对日本不断加大介入湄公河地区合作的力度,中国应该采取积极的战略应对,以缩小日本在湄公河国家的影响力。*王庆忠:《日本介入大湄公河次区域合作及中国的战略应对》,载《当代世界》,2014年第5期。周强等认为,中国务必寻求在湄公河地区发挥更多的大国积极作用,政府开发援助(ODA)政策不失为一种上佳选择。*周强、魏景赋:《中国对大湄公河次区域ODA现状分析》,载《东南亚纵横》,2009年第10期。赵姝岚认为,日本对湄公河国家援助最大的特点在于对基础设施的投入和人力资源的培养,这不仅能切实解决被援助国面临的问题,而且还能培植亲日人员,日本企业和相关机构也受益颇多。*赵姝岚:《日本对大湄公河次区域(GMS)五国援助述评》,载《东南亚纵横》,2012年第12期。

日本方面,白石昌也认为自二战后,湄公河地区一直是日本新外交政策的试验田,日本趋向于扮演一支重要的区域外力量,扶持湄公河国家,以减少东盟国家发展差距和加强区域一体化,并以此来制衡中国在该地区日益增长的影响力。*Masaya Shiraishi, “Historical Survey of Japanese Regional Policy towards Indochina/Mekong”, Journal of Asia-Pacific Studies, No. 17, October 2011.西泽信善认为近年来中国的存在感已经强过日本,中日两国在湄公河地区的相互竞争将有可能愈发激烈。*[日]西泽信善:《湄公河地区开发与日本的国际合作——日趋激烈的日中竞争》,载《南洋资料译丛》,2010年第1期。森园浩一对日本如何就湄公河地区开发合作提供支持提出了建议。*[日]森园浩一:《印度支那地区(大湄公圈)合作的现状与课题——从我国地区开发合作的观点出发》,国际协力事业团,2002年3月。野本启介指出日本参与湄公河地区合作存在的问题,提出日本需要将湄公河地区政策作为对东盟政策的一个重点来给予通盘考虑。*[日]野本启介:《围绕湄公河地区开发的区域合作之现状及展望》,载《开发金融研究所报》,2002年第12期。垂秀夫认为虽然近年来中国与湄公河国家的双边贸易虽然不断扩大,但也造成湄公河国家对华贸易赤字显著增加。与此相反,日本则是湄公河国家最大的外来投资国和援助国,日本在湄公河地区依然保持了较强的影响力。*[日]垂秀夫:《中国在湄公河地区的存在》,载《季刊缅甸焦点》,2007年第3期。大泉启一郎强调中国和泰国在湄公河地区的影响力日益扩大,建议日本应扩大对柬老缅越四国的援助,以增加日本企业在该地区的商业机会。*[日]大泉启一郎:《大湄公圈开发项目与CLMV的发展——经济走廊建设中不断扩大的可能性和日本的作用》,载《环太平洋商业信息》,2008年第8期。

上述成果从不同角度对中国或日本对湄公河国家开展经济外交进行了深入的论述,为本文的写作提供了诸多启示。但就冷战后中日两国在湄公河地区开展经济外交的比较,特别是中国和日本在湄公河地区开展合作的可能性而言,目前鲜有成果发表,这为本文的论述提供了突破口。本文的主要目的在于,在厘清中国和日本开展对湄公河地区经济外交历程和领域的基础上,对两国所开展的经济外交进行初步比较,并提出一些促进两国合作的建议。

一、中国对湄公河地区经济外交

自1992年参与GMS合作机制以来,中国高度重视对湄公河国家的经济外交,不断提升参与GMS合作的水平,加大经贸合作力度,加强与湄公河国家在开发资源等方面的合作,把通过发展经济和合作繁荣,与加快中国西南地区的发展和西部大开发相结合,实现睦邻、安邻、富邻、富边。*贺圣达:《大湄公河次区域合作:复杂的合作机制和中国的参与》,载《南洋问题研究》,2005年第1期,第10页。中国制定了参加GMS合作的指导方针和原则,协调与有关国家政策,指导地方政府的参与,并确定中国参与GMS的计划和重点项目。中国坚持奉行“与邻为善、以邻为伴”的周边外交方针,积极参与对湄公河国家的经济外交,并将其作为中国与东盟共建中国—东盟自由贸易区(CAFTA)和加强周边外交的重要组成部分,且一直是GMS合作的重要推动者。在每次召开GMS领导人会议前,中国政府都发表了中国参与GMS合作的国家报告,全面阐述中国对参与GMS合作的看法。在每次GMS领导人会议上,中国领导人都提出了建设性的建议,对于推动GMS合作的不断深入发挥了重要作用。

自进入21世纪以来,中国以“灵活、务实”的外交思路,完善了“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是重要舞台”的外交格局。值得注意的是,自2002年以来,GMS合作进入了新的发展阶段。2002年11月,在柬埔寨金边召开了首次GMS领导人会议,并决定此后每3年召开一次领导人会议,实现了GMS领导人会议的制度化。此次会议将建立“融合、和谐、繁荣”确定为GMS合作的目标。此次会议是在中国与东盟签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,启动CAFTA建设的背景下召开的。自此,GMS合作与CAFTA建设成为推动中国与东盟国家合作的两大引擎。会议期间,中国总理朱镕基率表示中国愿以更积极的姿态参与GMS合作,并提议要坚持平等协商、互惠互利;坚持以项目为主导,注重实效;坚持突出重点,循序渐进。会后,中国政府明确了中国参与GMS合作的一个目标是“把GMS构筑成中国连接东南亚、南亚的国际大通道;把GMS建成CAFTA的先行示范区”。*《朱镕基出席大湄公河次区域经济合作领导人会议并讲话——就开展区域合作提出三项建议》,载《人民日报》,2002年11月4日。

2005年3月,中国总理温家宝在政府工作报告中强调,政府“将全面加强经济外交和对外文化交流”。*《2005年国务院政府工作报告》,中央政府门户网站,2006 年2月16日,网址:http://www.gov.cn/test/2006-02/16/content_201218.htm。“经济外交”一词首次被写进政府工作报告,经济外交在外交发展过程中逐渐凸显出来,它将外交与经济结合起来,强调经济因素对外交关系的推动作用,坚持以政促经、以经促政、政经结合的原则。由此,经济外交被纳入到了中国的整体发展战略中,成为新时期中国外交战略的重要组成部分。2005年7月,第二次GMS领导人会议在中国昆明举行。温家宝对推进GMS合作提出了加强基础设施建设、推进贸易投资便利化、深化农业合作、保护资源与环境等七项建议,并表示“中方将继续为GMS合作发展提供力所能及的支持”。各国领导人一致认同相互平等和相互尊重、协商一致、务实开放和面向行动、循序渐进为GMS合作的指导原则。各国领导人还承诺在未来的行动中将重点加强四个方面的合作,即加强基础设施建设、改善贸易和投资环境、加强社会发展和环境保护、筹资和深化伙伴关系,以实现GMS未来的可持续发展。*《大湄公河次区域峰会综述:大家庭“协奏曲”》,载《人民日报》,2005年7月6日。

2008年3月,在老挝万象举行了第三次GMS领导人会议上,温家宝就如何进一步促进GMS合作提出以下建议:关于基础设施建设,加快交通走廊建设,尽早形成四通八达的公路交通网;关于运输贸易便利化,全面落实《GMS便利客货跨境运输协定》及其议定书;关于促进农村发展,中方愿为湄公河国家建设1500户农村户用沼气;关于卫生合作,重点加强边境地区传染病的联防联控;关于保护生态环境,继续深化GMS环境合作,执行好“生物多样性保护走廊”项目,并以此为框架开展生态恢复与扶贫、森林生态系统与生物多样性保护等合作;关于人力资源开发,今后三年,中国将把在GMS框架下为各国提供的培训人次翻番;关于鼓励非政府力量参与合作,加强政府与工商界之间的伙伴关系,充分听取工商界意见;关于拓宽融资渠道,希望亚开行进一步发挥融资带头作用,鼓励发展伙伴进一步加强资金支持,欢迎更多的国家和国际组织加入发展伙伴行列,为下一阶段合作拥有更强有力的资金支持。*《温家宝出席大湄公河次区域经济合作领导人会议》,载《人民日报》,2008年4月1日。2011年12月,GMS第四次领导人会议在缅甸内比都举行。国务委员戴秉国参会并提议,要开展全方位、多层次的互联互通合作;推进运输贸易便利化和经济走廊发展;加强环保、农业、科技、人力资源培训合作;增强GMS合作的资源动员能力;鼓励地方政府和私营部门积极参与GMS合作。*《戴秉国出席大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议》,新华网,2011年12月20日,网址:http://news.xinhuanet.com/world/2011-12/20/c_111259542.htm。

2014年12月,GMS第五次领导人会议在泰国曼谷举行。中国总理李克强在会上表示,中国将坚定不移继续走和平发展道路,坚定不移维护地区和平稳定,坚定不移支持东盟一体化进程,始终把东盟作为中国外交的优先方向。湄公河国家是中国在东盟近邻中的近邻。中国愿继续秉承亲、诚、惠、容理念,坚持与邻为善、以邻为伴的周边外交方针,同湄公河国家一道弘扬睦邻友好传统,促进区域经济发展和民生改善,深化各领域互利合作,为实现本地区长期繁荣稳定发展做出不懈努力。李克强还提出以下建议:即深化基础设施领域合作,创新产业合作模式,加强对贸易投资合作的金融支持,推进民生与社会事业发展,提高地区发展的开放联动水平。*李克强:《携手开创睦邻友好包容发展新局面》,载《人民日报》,2014年12月21日。

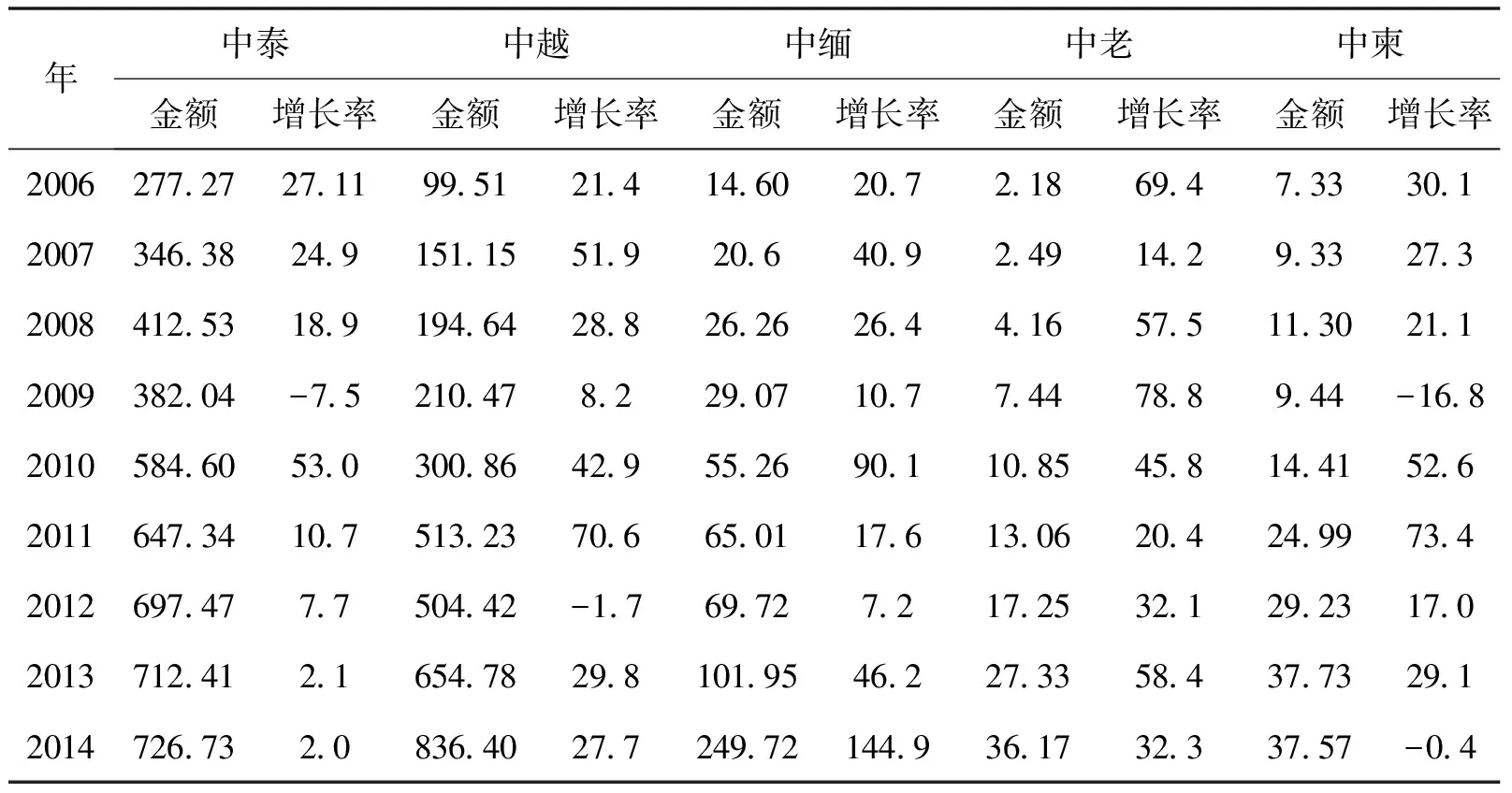

随着中国对湄公河国家经济外交的不断深入与扩大,双方贸易总体发展迅速。如表1所示,除受金融危机影响,2009年等个别年份有所下降之外,各年双方贸易总额大多保持快速增长;且中国与GMS国家的贸易在中国与东盟整体贸易中的地位是持续上升的,目前已接近30%;湄公河国家在中国整体对外贸易中的比重虽然不大,却也在逐年增加。在中国与湄公河国家的贸易中,中泰、中越贸易发展最快,中国是其最大贸易伙伴。虽然贸易规模比较小,但中国一直是缅甸、老挝、柬埔寨三国的最主要贸易伙伴。

表1 2006-2014年中国与湄公河国家贸易 (单位:亿美元、%)

在直接投资方面,中国与湄公河国家的投资关系在2002年之前侧重于泰国等国的对华投资,而2002年之后,随着中国“走出去”战略的实施以及CAFTA建设的正式启动,中国在湄公河国家(泰国除外)直接投资中的地位明显提高,并成为他们外资来源的重要组成部分,此后双方的投资关系更侧重于中国对后者的直接投资。截至2013年底,中国累计对柬埔寨协议投资超过96亿美元,占柬埔寨吸引外资总额的34%,是柬埔寨最大的外资来源国;*商务部国际贸易经济合作研究院、商务部投资促进事务局、中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞处:《对外投资合作国别(地区)指南—柬埔寨(2014年版)》,2014年9月。中国在老挝累计投资项目815个,累计投资额50.85亿美元,是老挝最大的外来投资国;*商务部国际贸易经济合作研究院、商务部投资促进事务局、中国驻老挝大使馆经济商务参赞处:《对外投资合作国别(地区)指南—老挝(2014年版)》,2014年9月。中国在缅甸累计协议投资额143.7亿美元,占缅甸吸引外国投资总额的32.4%,中国保持缅甸第一大外资来源地位。*商务部国际贸易经济合作研究院、商务部投资促进事务局、中国驻缅甸大使馆经济商务参赞处:《对外投资合作国别(地区)指南—缅甸(2014年版)》,2014年9月。2013年中国在泰国投资额达到13.7亿美元,占泰国同年外商投资总额的8.1%,中国成为泰国第三大投资来源地。*商务部国际贸易经济合作研究院、商务部投资促进事务局、中国驻泰国大使馆经济商务参赞处:《对外投资合作国别(地区)指南—泰国(2014年版)》,2014年9月。截至2014年上半年,中国在越南累计直接投资项目1037个,协议金额78.5亿美元。*商务部国际贸易经济合作研究院、商务部投资促进事务局、中国驻越南大使馆经济商务参赞处:《对外投资合作国别(地区)指南—越南(2014年版)》,2014年9月。

在对外援助方面,自20世纪90年代以来,中国对湄公河国家的援助由以提供无偿援助、无息贷款为主到积极推行政府贴息优惠贷款,并通过项目援助、债务免除、人员培训、人道主义救援、毒品替代种植、派遣志愿者等多种渠道来实现。自进入21世纪以来,中国对湄公河国家的援助额不断增多。据统计,从2000年到2009年的十年间中国总共向柬埔寨提供了价值2.04亿美元的援助和价值5亿美元的贴息贷款。*陶郁:《中国对外援助碰撞国际规范》,载《青年参考》,2012年3月7日。仅2006年一年,中国向柬埔寨提供的无条件贷款就达6亿美元之多,而当年柬埔寨接受西方国家的援助捐赠总额为6.1亿美元。2009年,中国还设立了总规模为100亿美元的中国—东盟投资合作基金和150亿美元的中国—东盟信贷基金,用于与东盟各国特别是湄公河国家的交通基础设施建设。*卢光盛:《中国与湄公河国家的经济关系:内容、特征和启示》,载《华侨大学学报(哲学社会科学版)》,2013年第2期,第31页。其次,援助方式、援助主体和资金来源多元化。使参与对外援助的主体和资金来源开始朝多样化的方向发展,中国的许多企业、公司和科研院校机构都积极参与了对湄公河国家的援助。最后,开始关注普通民众。一方面,中国对湄公河国家进行援助的各类工程项目建设开始向与民众生活息息相关的领域倾斜。近年来,中国除了援建湄公河国家一些重大的政府工程外,也逐渐开始关注受援国普通民众的需要,项目建设开始贴近当地百姓的需要和民生问题。中国在缅甸、老挝、柬埔寨援建了道路、桥梁、医院、学校等基础设施,这对于改善当地居民的生活条件、医疗水平和教育环境起到了积极的作用。另一方面,近年来中国在湄公河国家开展的其他形式的援助活动也体现了这一点,例如派遣志愿者在汉语教育、农业科技、中医治疗等领域为当地居民服务,开展留学生交换项目和紧急人道主义救援等。

二、日本对湄公河地区经济外交

早在20世纪50-60年代,日本就提供大量援助,积极参与联合国亚洲和远东经济委员会主导成立的“湄公河下游调查协调委员会”的调查研究工作,为湄公河下游的经济合作提供了翔实的资料。联合国甚至评价,正是因为有了日本的合作,制定湄公河地区的开发蓝图才成为可能。*Japan ECAFE Association, “Achinvements in the Mekong Project”, Japan ECAFE Information, No.1413, July 1965, p. 19, p. 46.1993年1月,日本首相宫泽喜一在曼谷发表演说,提出“宫泽主义”四原则,即日本将促进东南亚地区的政治、安全对话,积极参与建立东南亚安全保障的新秩序;继续促进亚太地区经济的开放和发展;与东南亚国家共同解决经济发展过程中出现的环境问题,日本将同东盟国家合作,共同构筑印支半岛的和平和繁荣;促进民主化进程。强调要推动日本、东盟、印支三方建立共存共荣和互惠关系,并提出针对柬老越三国的“合作式援助”构想,建议举办印度支那综合开发论坛,强调日本要与东盟老成员国共同合作,援助柬老越三国。*毕世鸿:《日本对湄公河地区经济合作的援助政策》,载《东南亚》,2007年第2期,第21页。

1997年1月,日本首相桥本龙太郎在新加坡发表讲话,提出“桥本主义”。其主要内容为:建立定期首脑对话制度,进一步增进首脑间的个人信赖关系;进行多领域的文化合作,培养亚太地区的“共同体意识”;共同致力于解决恐怖活动、贩毒和环境等世界性问题,与东盟在全球范围内展开合作。“桥本主义”表明日本谋求把过去偏重经济的关系改变为更为全面的关系,尤其是大力加强政治与安全合作。不管是“宫泽主义”还是“桥本主义”,日本对湄公河地区采取的加强区域经济合作、积极开展首脑会谈、推进资源能源等方面合作的行为已标志着日本的经济外交已开始在政治、经济、安全等方面全面推行。

进入21世纪以来,面对国际国内新形势和新变化,日本对湄公河地区的经济外交更注重平衡经济、政治以及安全之间的关系。其经济外交由20世纪80年代以来以ODA为主要手段谋求“政治大国”的“以经济促外交”战略,转变为以“资源外交”和“技术外交”为主要手段谋求经济发展的“以外交促经济”的战略。日本经济外交的主要内容有以下四大支柱组成:与更多国家缔结“经济合作协定”积极推动自由贸易体系的建设;实施资源、能源和粮食来源多元化战略,确保资源、能源和粮食供给安全;加快促进基础设施技术出口,寻求日本输出技术的市场;促进观光业发展,吸引更多外国游客赴日旅游。*马相东:《后危机时代日本经济外交的战略转型及其启示》,载《新视野》,2011年第2期,第77页。

自21世纪以来,日本对湄公河地区的经济外交表现在以下几个方面。首先,与时俱进,不断推出新的经济外交新政策。在2003年12月的“日本—东盟特别首脑会议”上,日本公布了《湄公河地区开发的新观念》,表明了21世纪初日本对湄公河地区经济外交的基本政策,包括三个愿景、三项扩充和三大支柱。三个愿景为:加强区域一体化;实现经济的可持续发展;实现与环境的和谐。三项扩充指通过整合经济合作和经贸合作的途径来扩大合作领域和内容。三项扩充具体为:扩充研究领域,以促进贸易、投资以及人的交流;扩充参与湄公河地区合作的主体;扩充合作领域,将合作领域扩展至人力资源开发等软件领域。三大支柱为:充实经济合作,今后3年将提供大约15亿美元的援助,同时确定合作的重点领域,向各相关国家和机构派出调查团进行政策协调;促进经贸合作的发展,支持湄公河国家民营企业的发展,协助湄公河国家的市场一体化建设,支持培育湄公河地区债券市场;加强与第三方合作,通过世界银行、亚开行等国际机构进一步加强与东盟各国的合作,利用10+3领导人会议、东盟外长扩大会议和东亚开发倡议部长会议(IDEA)等机制。*The Ministry of Foreign Affairs of Japan, New Concept of Mekong Region Development, December, 2003, website: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/year2003/summit/mekong_1.html .会上,日本还宣布加入《东南亚友好合作条约》。

2007年1月,日本公布了新的湄公河地区经济外交政策,即《日本—湄公河地区伙伴关系计划》,其中包括三个目标、三大支柱和三项新举措。三个目标为:加强日本与湄公河国家的伙伴关系;实现湄公河国家经济的可持续发展;确保湄公河国家人民的生存、生活和尊严。三大支柱是:促进区域经济一体化及合作,特别要促进社会和经济基础设施的建设以及制度建设,加强区域网络建设,促进东盟及东亚经济一体化进程;扩大日本与湄公河国家的贸易与投资,促进《投资保护协定》和EPA等法律框架的建设,帮助湄公河国家改善其贸易和投资环境,推动经济特区、一村一品等领域的产业合作;培育共同价值观,合作处理地区性问题,帮助湄公河国家培育民主主义、法治等人类普世价值观,消除贫困,实现千年发展目标,保护环境。三项新举措包括:扩大对湄公河国家的ODA,并将柬埔寨、老挝和越南列为今后3年经济合作的重点对象国,对柬老缅越四国提供援助;与柬埔寨和老挝签署《投资保护协定》;召开日本—湄公河部长级会议。*[日]外务省:《日本—湄公河地区伙伴关系计划》,2007年1月,网址:http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_clv/pdfs/mekong_pp.pdf。为进一步推动日本与湄公河国家合作的机制建设,2009年日本和湄公河国家除了召开了“日本—湄公河外长会议”、“日本—湄公河经济部长会议”以外,还决定每年召开“日本—湄公河首脑会议”。这意味着在GMS领导人会议机制以外,又出现了一个对湄公河地区合作方向产生重要影响的领导人会议机制。目前,日本参与的相关合作机制主要有印度支那综合开发论坛(FCDI)、日本—东盟经济产业合作委员会(AMEICC)、日本—柬老越双边援助机制(JCLV)、亚开行主导的GMS合作机制*毕世鸿:《试析冷战后日本的大湄公河次区域政策及其影响》,载《外交评论》,2009年第6期,第114页。以及“日本—湄公河首脑会议”。

在2012年4月于东京举行的第4次“日本—湄公河首脑会议”上,通过了“日本—湄公河合作2012年东京战略”(东京战略)。该战略宣称,要“推动实现该地区未来的愿景,制定了日本—湄公河合作的新支柱。该支柱将促进湄公河国家和日本‘为了未来共同繁荣的新伙伴关系’,并未构建东盟共同体做出贡献”。东京战略的三大支柱为:加强湄公河地区的互联互通;共同发展;提高人的安全保障及环境的可持续性。*The Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo Strategy 2012 for Mekong-Japan Cooperation, April 21, 2012, website: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/mekong/summit04/joint_statement_en.html .根据该战略,日本与湄公河国家将在新行动计划中提出具体合作办法,以推动在2015年形成东盟共同市场。合作的三大内容为:完善“东西走廊”等跨国运输路线,改善湄公河国家交通;缩小湄公河国家的经济差距,争取实现均衡发展;重视公共卫生和环保、实现可持续发展。*[日]《日本将与湄公河流域5国制定新行动计划》,共同通信社,2012年4月19日,网址:http://china.kyodonews.jp/news/2012/04/28830.html。

其次,配合美国的“重返亚太”以及“再平衡”,在湄公河地区积极推动日美互补。9·11事件后,美国不仅要求日本直接派兵支援其反恐战争,也希望日本在经济和政治上加强对东盟国家的支援,以争取这些国家对美国打击恐怖主义的合作。美国还希望日本配合其在东亚建立一个由美国领导、以美日同盟为基础的政治、军事合作机制,防范或遏制在亚洲出现排斥或挑战美国领导地位的势力。*陆国忠:《东亚合作与日本亚洲外交走向》,载《和平与发展》,2003年第1期,第31-32页。近年来日本在湄公河地区开展的外交活动,都有配合美国上述战略的意图。自美国奥巴马政府提出“重返亚太”以后,这无疑更向日方传递了一个强烈信号,即美国若想在亚太地区维持霸权,就需要日本的协助。日本可趁机壮大自身实力,一方面捆绑美国共同遏制中国,另一方面建立由美日共同主导的亚太秩序。

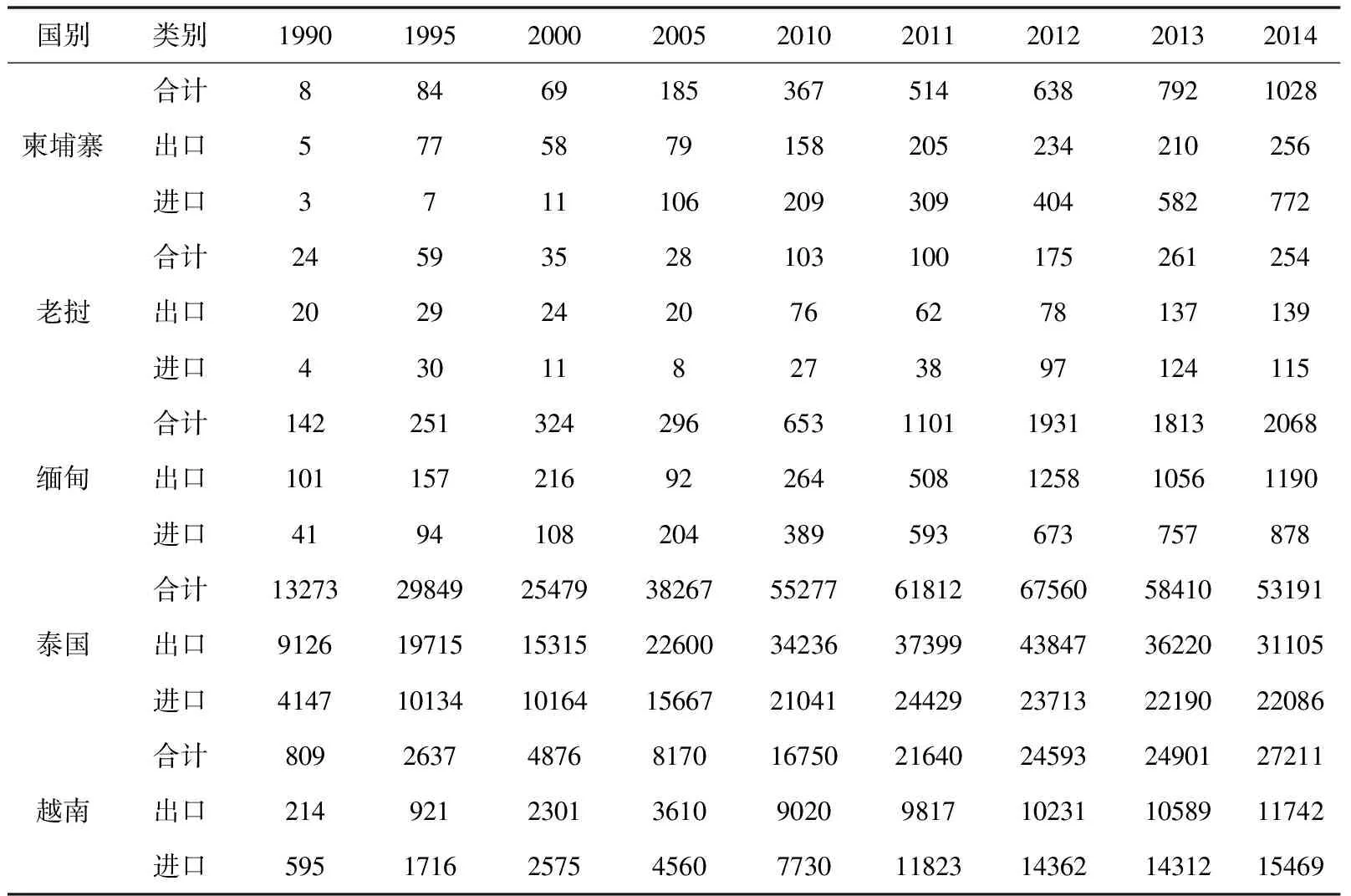

第三,贸易、投资和ODA“三位一体”,齐头并进。湄公河国家是日本重要的出口市场,每年它们之间的贸易额达800多亿美元,超过中国。其中,日本与泰国和越南的双边贸易额相对较大,而与柬、老、缅三国的贸易额则比较小。日本主要向湄公河国家出口机电产品、钢铁、汽车以及试验设备等技术密集型工业产品。而从湄公河国家进口的产品大多为农产品、水产品、木材、家具、原油、纺织品和家电产品等劳动密集、材料密集型商品。鉴于双方经济互补性较强,日本正准备进一步加强与湄公河国家的经贸关系。

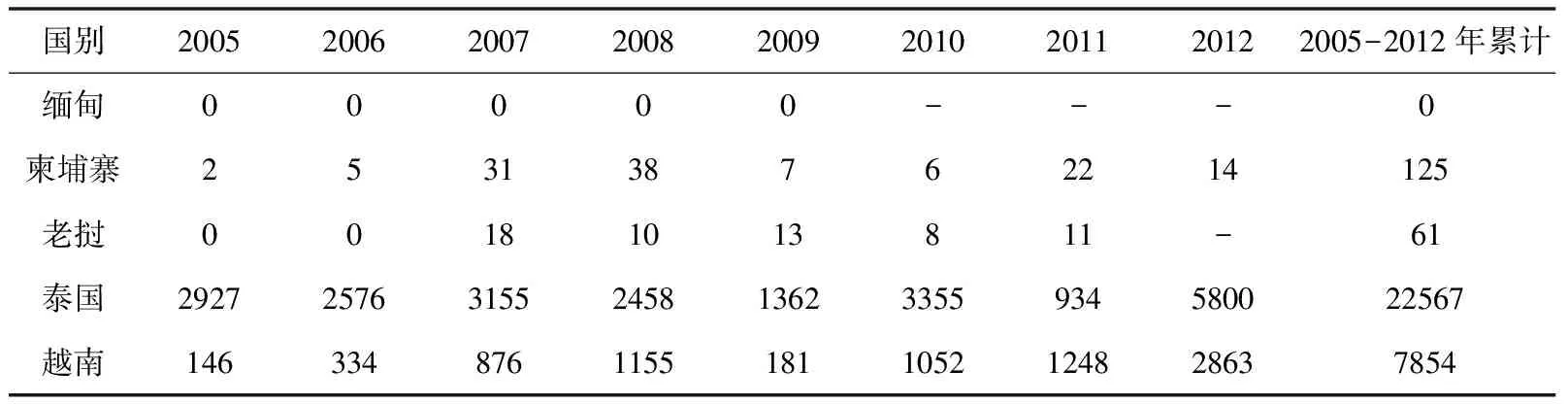

自1985年《广场协议》签署以来,日元大幅升值,更促使日本资金大量流入东盟国家。日本对东盟的直接投资主要集中在东盟老成员国中,但近年来对越南等东盟新成员国的投资也在增加。此外,日本已同泰国和越南签署了“经济伙伴关系协定”(Economic Partnership Agreement, EPA)。如表3所示,在湄公河国家中,泰国当属日本直接投资的最大对象国。越南自1992年以后也倍受日本投资者的青睐,日本企业在90年代中期和2001年以后,先后掀起了两次投资越南的热潮。一些投资中国的日本企业为降低单纯依赖中国的风险而实施“中国+1”战略,一些投资泰国的日本企业为降低生产成本而实施“泰国+1”战略,即将部分在华或在泰企业迁往劳动力低廉的柬老缅越四国。特别是政治改革和对外开放取得一定成效的缅甸,更被日本企业视为亚洲最后的“投资乐园”。由于日本与湄公河国家存在着发展阶段的巨大差距,因此日本在湄公河地区谋求的是一种广泛的国际分工与合作关系。日本十分注重把国内产业结构调整与对湄公河国家经贸结合起来,以实现日本主导下的“雁行模式”和以日本为核心的产业转移和产业循环,从而逐步把湄公河地区由单纯的原材料、资源的供应地,转变为制造业投资基地。

表2 日本与湄公河国家贸易 (单位:百万美元)

表3 日本对湄公河国家直接投资统计 (单位:百万美元)

在援助方面,自20世纪90年代以来,日本是湄公河地区提供ODA最多的国家之一。进入21世纪以来,尽管日本的ODA总体预算在逐渐减少,但对柬老越等国的ODA却在逐年增加。在2011年“日本—湄公河首脑会议”期间,日本宣布将放弃其对缅甸所持有的超过3000亿日元的债权,表示将再次开放对缅甸冻结的日元贷款项目。就在2012年11月奥巴马访缅当天,日本随即表示将对缅提供500亿日元贷款。*[日]《日本将时隔25年重启对缅贷款,金额达500亿日元》,共同通信社,2012年11月19日,网址:http://china.kyodonews.jp/news/2012/11/41672.html。随着美缅接近,日本2013年大幅度增加对缅ODA,其金额由表4可见一斑。ODA所涉及的领域包括基础设施建设、人力资源开发、环境保护、禁毒、法制建设、民主化建设和经济制度改革等诸多领域。截至2013年底,日本对柬埔寨援助金额累计达22.9亿美元,老挝达18.8亿美元,缅甸达58亿美元,越南达134.8亿美元,泰国达55.8亿美元,加上日本通过国际机构提供的ODA,日本现已成为柬老缅越四国的最大援助国(见表4)。

表4 日本对湄公河国家ODA (单位:百万美元)

第四,在安全保障方面,日本积极加强与湄公河国家的合作。2012年,日本向柬埔寨等国提供了二战后首次军事援助,日本军舰开始定期访问越南等国。同年8月,美日两国同意修改“日美防卫合作指针”,强化共同对付中国的能力。对于南海问题,日本也有意配合美国对中国进行牵制。2011年9月,日本与东盟十国召开会议,指出“包括航行自由在内,对国际法解释的共同理解很重要”,希望“日本等国积极协助”。*毕世鸿:《机制拥堵还是大国协调—区域外大国与湄公河地区开发合作》,载《国际安全研究》,2013年第2期,第64页。10月,日越两国签署了有关加强两国防卫合作与交流的备忘录,同意确保船只在南海的“安全航行”。同时,日本还鼓动东盟国家筹备所谓东亚海洋论坛,鼓动东盟在东亚峰会上提出所谓“南海自由航行权问题”,鼓动APEC领导人会议介入南海问题。在2012年“日本—湄公河首脑会议”上发表的《东京战略2012》宣言中,也加入了与会各国尽快制定《南海行为准则》,并加强海上安全保障合作的内容。*Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo Strategy 2012 for Mekong-Japan Cooperation, April 21, 2012, website: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/mekong/summit04/joint_statement_en.html.

三、中日两国对湄公河地区经济外交的对比

经过23年的发展,GMS合作机制已形成领导人会议、部长级会议和各领域务实合作的总体合作架构,合作领域不断拓宽,涵盖交通、能源、信息通信、环境、农业、人力资源开发、旅游、经济走廊等领域,合作项目超过260个,金额约170亿美元。GMS如今已发展成为域内经济合作的重要平台,次区域经济一体化的重要推手,亚洲繁荣稳定的重要组成部分。*徐惠喜:《深挖大湄公河次区域合作潜力》,载《经济日报》,2014年12月21日。通观中国在湄公河地区开展的经济外交,可以看出具备以下特点。

一是加强与湄公河国家的沟通,促进GMS合作的可持续发展。1992年以来,经过20余年的努力,GMS合作进入新的发展阶段。合作的目标内容也出现许多亮点,也更高更全面。虽然基础设施建设仍然是合作的重要方面,但经济可持续发展、经济与社会的协调发展,已受到更多的关注。“加强互联互通,提升竞争力”已成为GMS合作下一阶段合作的中心。自2013年以来,中国提出的共建“一带一路”重大倡议,筹建亚洲基础设施投资银行(亚投行)、成立新开发银行和丝绸之路基金(丝路基金)等金融机构,契合各国发展需求,为区域合作提供坚强后盾。GMS成员国中的缅甸、老挝和柬埔寨领导人出席了2014年11月在北京举行的“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会,对加强互联互通、深化“一带一路”建设做出积极回应。

二是充分发挥中国在GMS合作中的核心作用,以双边带动多边的发展。GMS是中国参与国际区域经济合作中首项区域经济合作,也是CAFTA建设的重要内容,深化GMS合作对中国西南地区与湄公河国家的经济社会发展以及双边睦邻友好关系的发展具有重要的意义和作用。近年来,随着中国经济的发展和国际地位的不断提高,中国在GMS合作的作用日益显著,湄公河国家对中国的期望值加大。中国的态度和参与力度已直接影响着GMS合作的发展进程和水平,中国在GMS合作中的核心作用正在形成。目前中国与东盟双方关系面临的最大挑战是如何把社会经济领域的合作做实做大,夯实双方关系的基础。因此,中国的发展和面临的新形势促使中国承担更多的责任,对湄公河地区欠发达国家的发展提供更多的支持和帮助,更多地考虑合作共赢之道。同时,中国核心地位的形成,有利于中国贯彻周边外交方针,推进和谐周边与和谐世界的建设。

三是与下游国家妥善解决生态环境保护等敏感问题。中国作为GMS合作的参与方之一,是合作方中综合经济实力最强的国家,也是湄公河上游国家。“在新的形势下,中国的国家利益将越来越决定于中国承担国际义务的数量和质量,没有责任的利益是不可持续的”。*王辑思主编:《世界和中国:2007—2008》,北京:新世界出版社,2008年版,第119页。中国利用自身的优势,在GMS合作机制中更好地发挥合作的积极推动者和政策协调者的作用,与湄公河国家加强协调,妥善解决好上下游关系中的生态环境保护等敏感问题,努力发挥公共产品提供者的作用,以体现了中国“睦邻、富邻、安邻”的周边外交政策和中国“负责任大国”的形象。*刘稚:《环境政治视角下的大湄公河次区域水资源合作开发》,载《广西大学学报(哲学社会科学版)》,2013年第5期,第5页。

四是加强中央政府和云南、广西地方政府各个部门之间的协调与统筹,形成合力。随着对湄公河地区经济外交目标取向的多元化、合作内容的多样性、综合性、合作路径的多样化及合作进程的不断推进,以及中国云南、广西参与积极性空前高涨并已提出相应的参与战略,中国中央政府对国内相关部门和省区参与的领导指导和协调的重要性突出,并在机制上进行一定程度的调整、充实,加强对地方的领导和支持,以适应GMS合作的需要。

五是加大对GMS合作的投入,加强南北经济走廊的建设。鉴于GMS合作具有经济不发达地区资源开发型经济合作的性质,对基础设施的需求较大,而湄公河国家多年来吸引外资并未见到多少成效,亚开行和其他国际组织的投入也有限。在继续加强推动多方投入工作的同时,中国正在加强这方面的投资和信贷力度。中国已承诺向东盟国家提供的150亿美元信贷和总额100亿美元的“中国—东盟投资合作基金”。2014年,中国自主设立了丝路基金。2015年,中国等57个国家将共建亚投行。湄公河地区自然是上述金融机构投入的重点地区。在投资项目方面,中国充分考虑中国与湄公河国家发展计划的一体化,不断地使该地区的优选项目和中国国家的发展计划相协调配合并相互补充。这样,跨境基础设施项目与中国国家发展计划相联系,结合国家改革开放进一步深化与东盟经济一体化的态势,充分发挥云南和广西的区位优势,积极推动孟中印缅经济走廊、昆明—皎漂经济走廊、昆明—河内经济走廊、南宁—河内经济走廊、南宁—昆明经济带建设,扩大经济走廊建设的内涵,构建参与GMS合作的新格局,推动云南和广西成为中国走向中南半岛腹地的桥梁,沟通北部湾和孟加拉湾的陆路通道,构筑中国西南长期发展的战略依托。

自十八大以来,中国领导人提出中国特色大国外交理念,而经济外交的指导思想、任务目标和工作重点同这一理念是一致的。中国经济外交有以下四大特色:一是发挥引领作用,在推动对湄公河国家经济外交的过程中,中国积极参与各领域的合作,并适时提出了“一带一路”战略构想,与沿线国家共同规划建设孟中印缅经济走廊、中国—中南半岛经济走廊等。从中体现了担当精神,出思想、出方案、出举措、出资源,发挥了与大国地位相一致的建设性、负责任作用。二是走在发展前面,围绕国家的中心任务,着力营造发展环境,拓展发展空间,维护发展利益。而亚投行和丝路基金将为湄公河地区互联互通产业合作提供有力的资金支持。三是体现战略视野,主动进取、开拓创新,着眼世界和中国的发展需要,大力构建全面全方位合作格局。中国提出“一带一路”、亚太经贸区、金砖“大市场、大联通、大融通、大交流”等倡议,均展示了长远眼光,为中国和世界的发展注入新的活力;四是倡导合作共赢,大力推动构建全球、区域和双边伙伴关系,在与发展中国家合作中弘扬正确义利观,谋求共同发展、进步和繁荣。*《中国“经济外交”以服务国家利益为前提,展现“四大特色”》,人民网,2015年3月26日,网址:http://theory.people.com.cn/n/2015/0326/c148980-26753863.html。

反观日本,自二战后以来,日本在对湄公河地区的经济外交实践中,经历了从注重改善关系,到增进合作,到最后政治、经济、安全并重的转换。可以看到的是,战后初期的“赔偿外交”打开了日本进入湄公河地区市场的大门,此后“福田主义”又将相互的经济关系得以改善,并开始倡导建立信赖关系,进一步获取了湄公河国家的信赖。进入20世纪90年代后的“宫泽主义”和“桥本主义”更是积极扩大经济外交所带来的优势,强调在政治、经济、安全等方面的全面合作。从日本对湄公河地区经济外交的发展历程可以得出:强调以本国经济发展为基础以及注重通过经济关系改善同他国关系的经济外交,促进了战后日本国内经济的恢复和飞速发展。另一方面,对湄公河地区援助、经济合作等方式也获得了湄公河国家的好感,双边和多边关系日益改善。概言之,日本对湄公河地区的经济外交具有以下特点。

一是实施“三位一体”的经济外交模式。经过多年实践,日本已形成了一套较为完整和固定的经济外交模式,这个模式有三个支点,分别是贸易、投资和ODA。这三个支点相互促进、密不可分,可谓“三位一体”,共同推进日本对湄公河地区的经济外交。在这个模式中,ODA是贸易和投资的基础。通过ODA,日本不仅深化了与湄公河国家的关系,还利用日元贷款和无偿援助中的附加性条款,向提供湄公河国家大量的束缚性资金,这些资金只能用于购买日本生产的机械、成套设备和消费品。这样一来,ODA直接促进了日本的出口贸易,刺激了国内工业的发展。同时,通过各种援助项目的开展,日本企业得以获得湄公河国家许多重大基础设施项目的建设权和投资权,这就为日本企业的海外投资奠定了基础。另一方面,贸易增长和投资的发展,又会反作用于ODA,它们可以为ODA提供充足的资金以保证更好的运作并促进其更加体制化和成熟化。最后,ODA还可以帮助减少日本在湄公河地区经济活动中所产生的负面影响,缓解当地居民对日本的负面情绪,塑造日本友好的国际形象,从而减少了日本对外经贸的阻力。可以说,贸易、投资和ODA“三位一体”的经济外交模式是日本对湄公河地区经济外交活动的支柱,也是其经济外交的重要特点之一。

二是“官民并举”共同推动对湄公河国家经济外交。一般来说,经济外交是政府行为,其主要的推进渠道是官方的。然而,就日本对湄公河地区经济外交而言,其推进渠道却有两条。一条是通过政府外事部门或人员,以及政府部门下属的相关机构这样的官方渠道,另一条则是通过日本综合商社等民间渠道。这两个渠道相互配合,互为补充。对于经济外交的官方渠道,日本政府积极引导本国企业进入湄公河地区市场,制定领导人定期互访机制、召开外长或财长会议、举办经济论坛,建立经济伙伴关系等,通过这些形式的交流,一国可以了解对方经济建设的计划、方针以及今后经济合作的具体要求,作为今后推行经济外交的参考和依据。此外,日本的外事部门或领导人有时会为从事国际贸易投资的企业或商人提供种种方便,甚至会直接参与其事。

三是签署涵盖内容更广的经济伙伴关系协定。进入21世纪以来,日本以双边和多边为突破口,大力推动自由贸易谈判,并与新加坡签订了东亚首个自由贸易协定,之后日本与东盟各国自由贸易谈判相继展开。但是,在日本与东盟各国签署的贸易协定并没有用“自由贸易协定”(Free Trade Agreement,FTA)的名称,而是称为“经济伙伴关系协定”(EPA)。这实际上是别有深意的。2007年4月,日泰签订“经济伙伴关系协定”即JTEPA。该EPA的内容比FTA的内容更为丰富。一般来说签署FTA是为了降低关税或是消除贸易壁垒。其主要内容就是要实现商品、劳务、资本和技术的自由流动。但是在日本与泰国签署的EPA中,不仅包括FTA的内容,还包含其他方面的合作,例如在改善贸易投资环境、知识产权、人才培养,并在农林渔业、IT、能源、旅游等多领域开展合作;同时日泰之间的合作还包括一些特殊项目,例如将泰国打造成为东南亚的汽车制造中心和“世界的厨房”。可见,EPA已经超出了FTA的范畴,更为看重全方位的交流与合作*马丹丹:《二战后日本对泰国经济外交研究》,云南大学硕士研究生学位论文,2012年6月,第47页。。

四是日本ODA的全方位与多样性。如果说要以援助的全方位和多样性为指标,为世界上所有对外援助的国家排名,那么日本无疑名列前茅。湄公河国家作为日本在亚洲最重要的援助对象,从20世纪50年代以来就不断接受日本各种类型的援助,包括无偿援助、技术援助、日元贷款和文化援助等。日本对湄公河国家的援助涵盖面非常广,援助项目的类型也十分丰富。其中,无偿援助几乎都集中在学校、培训机构、卫生医疗、福利设施等方面;技术援助和日元贷款项目则集中在基础设施建设和社会服务部门等方面;而文化援助则注重日本文化的传播、双边文化交流等软实力方面的建设。*尹君:《冷战后中日在湄公河地区竞争与合作研究》,云南大学硕士学位论文,2011年6月,第44-45页。通过大量的资金供给与全面多样的援助项目,日本不仅帮助湄公河国家解决了多方面的发展问题,还增进了日本与湄公河国家之间的交流与联系,并在无形中向湄公河国家输入了自己的价值观,加强了湄公河国家对日本的依赖和信任,这为今后不断扩大日本在该地区的影响力奠定了坚实基础。

五是借助湄公河国家制衡中国的战略考量日益明显。对于中国与湄公河国家的合作,日本担心“湄公河将来有归入中国经济圈的趋势”。日本经济产业省于2001年5月发表的《通商白皮书》把中国经济列为“强有力的竞争对手”。*[日]经济产业省:《平成13年版通商白皮书》,2001年5月,第32页。一些日本媒体和学者称昆明至曼谷的南北经济走廊是中国南下东南亚地区的重要通道,对中国有诸多好处,但却对日本的东南亚海上交通要道形成威胁,并将降低日本在东盟的影响力。*毕世鸿、何光文:《冷战后日本的大湄公河次区域政策及其行动选择研究》,载《东南亚研究》,2009年第3期,第64页。在美国“重返亚太”并实施“战略再平衡”的大背景下,为了抗衡中国日益增强的影响力,日本重拾价值观外交,更与美国展开密切协调,加大了对湄公河地区经济外交的力度、广度和深度。

结 语

湄公河国家是中国的友好近邻,在中国的周边安全上具有举足轻重的地位。随着中国近年来综合实力的日益提升,中国借助经济外交对湄公河地区的投入也逐渐增多,与湄公河国家的关系也日益增进,但在同湄公河国家的经济外交经验和深度上与日本存在一定的差距。虽然日本与湄公河地区相距甚远,且尽管东南亚地区形势变化不断,但日本一直以来与湄公河国家保持着密切的经济外交关系,这种状况在未来也会持续下去。随着中国实力和影响力的迅速增强,日本等区域外大国和湄公河国家也加深了对中国和平发展的怀疑,并为此协调对华战略,加强对中国的防范和制衡,这使中国面临着复杂的结构性压力和趋于严峻的周边环境,干扰了中国的周边外交战略,削弱了中国开展经济外交的影响力,并加大了中国参与GMS合作的复杂性和竞争性。

当然,对于湄公河地区,中国在地缘政治上拥有日本无法比拟的优势。但在全球化时代,大国之间已成为利益攸关方,最后还是要和平共处。因此相互博弈中有一个远景目标,即寻求一种共处之道。中国和日本在湄公河地区的“竞合”关系是一种常态,两国理应摒弃零和思维。中国应本着“互利互惠、合作共赢”的原则,正确看待在该地区存在的结构性矛盾,以理性的态度积极应对,可以有针对性地发展同日本在湄公河地区的合作关系,拓宽合作领域,妥善处理分歧。由于日本在湄公河地区拥有自己的战略利益,且其对湄公河国家影响力甚大,中国应重视日本在该地区的影响,对其在该地区的利益给予适当关注,应以灵活务实的姿态,积极主动地加强与日本的战略对话与合作,寻找共同利益的结合点。中日两国如能在资金、技术、人才培养、制度建设等各个领域加强在湄公河地区的双边或多边合作,无疑将会有利于湄公河地区的经济合作,从而进一步促进该地区的可持续发展,也会夯实中日两国互信、共赢之基础。中日两国可利用经济、农业、交通、环保等“10+3”部长级会议开展各领域的对话,共同加强与湄公河国家及其他东盟国家之间的相互交流与经济联系,与各国深化伙伴关系,发展多层次、多形式、多内容的经济技术合作;特别是帮助柬老缅越四国增加就业,消除贫困,促进社会进步和人民生活水平的提高,实现该地区的协调发展;通过对话和实施合作项目,使GMS合作得到扩大和发展,营造一个适合国际经贸的地区环境,推动该地区的和平发展,建立稳定而持久的友好合作关系。

中日两国政府已在2008-2014年先后举行了五次“中日湄公河政策对话”,就实现中国、日本和湄公河国家三方“共赢”等达成了一致意见。*[日]外务省:《关于第1次日中湄公河政策对话的召开》,2008年4月25日,网址:http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/taiwa01.html;[日]外务省:《日中湄公河政策对话第2次会晤召开》,2009年6月11日,网址:http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/21/6/1193108_1100.html;Ministry of Foreign Affairs of Japan, The Third Meeting of the Japan-China Policy Dialogue on the Mekong Region, http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/4/0416_03.html (April 16, 2010). [日]外务省:《日中湄公河政策对话第4次会晤召开》,2011年9月1日,网址:http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/9/0901_06.html;[日]外务省:《日中湄公河政策对话第5次会晤召开》,2014年12月1日,网址:http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001528.html。中日两国今后可进一步提升对话级别,并确实推动一些重要合作项目的开展,譬如如何实现南北经济走廊与东西经济走廊之间的无缝链接,实现跨境运输便利化,扩大湄公河地区的物流和贸易投资,也可在农业、金融、基础设施建设、环保、人力资源开发、减贫等领域开展对话与合作,实现在湄公河地区的“早期收获”。同时,中国也要站在更高和长远的立场,进一步明确在湄公河地区的战略目标,细化相关举措,避免对抗,坚持良性竞争。中国可在对湄公河地区经济外交的实践过程中,划清各部门职责,提高经济外交的执行效率;强化各相关非政府部门的功能,赋予其较大的自主权,提升实施效果;健全完善监督机制,确保经济外交的执行效果,最终为中国提升同湄公河国家的合作水平发挥积极作用。中国可结合“一带一路”战略规划、《GMS经济合作新十年战略框架(2012—2022年)》和《交通与贸易便利化行动计划》的实施,与湄公河国家一道,全力推动经济走廊建设,积极推进中越河口—老街跨境经济合作区、中老磨憨—磨丁跨境经济合作区、中缅瑞丽—木姐跨境经济合作区的机制建设。把中越、中老、中缅跨境经济合作区建设打造成为GMS南北经济走廊建设的重要节点,以经济走廊为依托,建立亚洲互联互通的基本框架,进一步提升走廊沿线的贸易便利化水平和吸引投资能力,促进域内经贸水平的全面提升。*徐惠喜:《深挖大湄公河次区域合作潜力》,载《经济日报》,2014年12月21日。

展望未来,中日两国在深化对湄公河地区经济外交方面有许多事情可做。期待在不久的将来,在湄公河国家、中国和日本等多方共同努力之下,这条源于中国、蜿蜒流经湄公河国家的“东方多瑙河”,成为一条引领次区域和东亚共同发展之河。相信一个开放、合作、包容的湄公河地区足可以容纳各方力量,待湄公河地区经济合作全面实现之日,就是东亚地区经济全面腾飞之时。

* 本文为作者主持的国家社会科学基金一般项目(12BGJ012)以及住友财团2013年度“亚洲各国日本相关研究资助”项目的部分研究成果。

F11

A

53-1227(2015)03-0079-21

** 毕世鸿:云南民族大学东南亚南亚西亚研究中心特聘研究员、云南大学国际关系研究院东南亚研究所教授