近代滇黔桂改土归流地区矿业生产的估值研究

徐 毅,张紫鹏

(广西师范大学历史文化与旅游学院,广西桂林,541001)

近代滇黔桂改土归流地区矿业生产的估值研究

徐 毅,张紫鹏

(广西师范大学历史文化与旅游学院,广西桂林,541001)

作者分别重建了1850、1916和1933三个年份上滇、黔、桂改流地区矿业产量与产值数据,以此勾勒出近代滇、黔、桂改流地区矿业发展的兴衰过程;并认为,交通不便、比较封闭的原土司地区,在清前期中央王朝改土归流政策的推动下当地以矿业为主的经济获得了前所未有的大发展,逮至近代,由于当地政府没能抓住近代化的发展契机,逐渐丧失了推动传统矿业转型的良好机遇,再次导致当地经济发展陷入停滞。

近代;滇黔桂;改土归流;矿业

清前期中央王朝对包括滇、黔、桂在内的西南地区推行了大规模的改土归流,其政策对于原土司地区产生了全面而深远的影响。就经济层面而言,滇黔桂改流地区逐渐发展起来一种以矿产品开发与加工为主的经济结构;近代以后,这些地区的矿业又发生了较大的变化。过去很多学者或在清代矿业开发的整体研究中涉及过有关改土归流地区矿业的产量问题,[1]或探讨过清代某种具体矿业在改土归流地区的生产以及对其产量的估计,[2]对于滇黔桂改流地区矿业产量的总体估计,特别是近代以来相关的量化研究则较为薄弱。基于此,本文尝试全面估计近代以来滇、黔、桂三省改流地区各主要矿种的产量及探讨其变化趋势。鉴于资料的局限性,我们只能选取近代的三个年份,作为我们估计的时点,它们分别是,1850年——清代发生大规模社会动荡的前一年;1916年——处于“中国民族资本主义的春天”时期;1933年——正值南京国民政府所谓“黄金十年”中期。观察这3个年份,有助于我们理解矿业经济乃至中国经济由晚清至民初以至民国中叶的变化。文中选取资料相对集中的铁、金、银、铜、铅、锡等矿产作为清代滇黔桂矿业的主要产品,采用分矿估算、然后加总的“会计核算法”,并根据史料特点,分别使用直接提取与间接估算两种不同办法进行估算。

一、清代滇黔桂改土归流地区分布

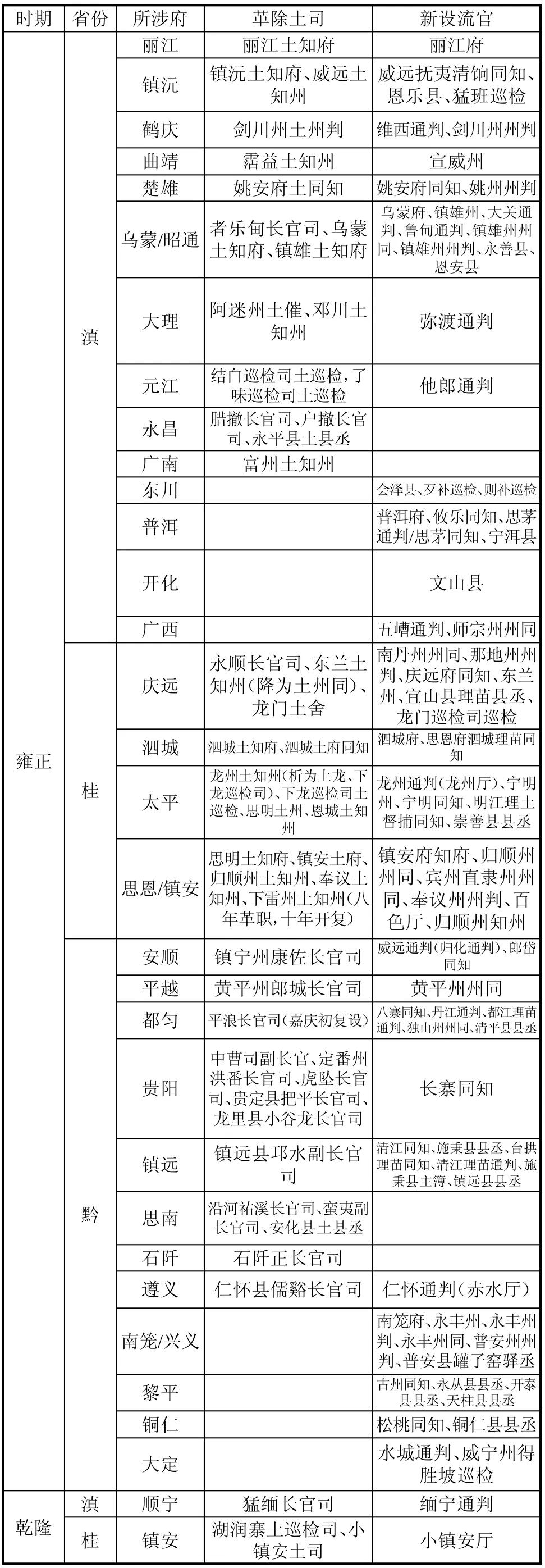

滇、黔、桂是多民族地区,所设土司存续长、分布广。顺治朝,清军攻占云贵不久,即先后于云、贵个别地区改流。康熙初年,云、贵进行了较大规模的改流,包括武力解决部分实力颇强的土司,如云南教化、王弄、安南和贵州水西、乌撒等。由乌撒改流而来的威宁府在这一时期从四川改隶贵州。广西也从康熙二年开始陆续实行改流,并延续至康熙六十年(1721)。雍正朝改流最为重要,而其具体革除土司数量向无明确记载。据李世愉考察,雍正朝改土归流涉及云南23府中的16府、贵州13府中的12府、广西11府中的5府。[3]这一政策此后继续在三省施行,直至宣统年间。特别是广西,在光绪、宣统时期革除数十家土司,但该省迟至1928年才完成全境改流。由于本文的估算以1850年为起点,为便于比较,以下的“改土归流地区”暂限于清代顺治、康熙、雍正、乾隆四朝,不包含其后的改流区域。我们将这四朝期间滇黔桂三省改流地区整理如表1。

表1 清代顺治、康熙、雍正、乾隆四朝滇黔桂三省改土归流情形

资料来源:整理自李世愉:《清代土司制度论考》,中国社会科学出版社1998年版,第206-222页、第254-275页。

二、1850年矿业生产估值

我们曾对19世纪中叶云南、贵州、广西的矿业生产进行过全面的考证与估值。[4]在此,我们将过去的估值研究与三省改土归流地区的具体情况结合起来,估计1850年这些改土归流地区的矿业产量。

1.铁产量

道光《云南通志》载列当时云南14处铁厂,其昭通府大关厅椒子坝厂、普洱府威远厅猛烈乡厂、丽江府鹤庆州河底厂3处位于改流地区。按清代矿业惯例,课银数量与产品数量正相关。改流地区三厂共占全省课银18.61%,估计其生铁产量1401吨、铁矿石产量2445吨。

民国《贵州通志》称该省“铁产地颇多”,援引《乾隆通志》开列产地,涉及贵阳等7府。[5]其中南笼、铜仁为改流地区,估计改流地区占总量比重约29%,估算1850年贵州改流地区生铁产量689吨、铁矿产量958吨。

广西铁厂具体地域分布尚未见明确记载。可供参照的分布来自嘉庆《广西通志》,即嘉庆六年广西所有炼炉分布于桂林等6府、临桂等10州县。[6]此外,我们还在档案里发现了一处铁厂,即道光二十五年巡抚周之琦所称,兴业县民刘元隆在松尾塘开采铁砂,在泗水江开设铁炉,在车地坪开设土炉。这些州县并不属改流地区,所以我们可以忽略不计1850年广西改流地区铁产量。

2.金、银产量

19世纪中叶纳入官方统计的金厂主要分布于云南、甘肃和新疆。贵州和广西的金厂此时已不见于记载。云南黄金开发历史悠久,但清代其规模反不如元、明,更远不如同期的滇银、滇铜。1850年,云南所有4处金厂中麻康、麻姑二厂地处改流区域,产量占全省总量73.48%。

云南“在中国各地的银矿生产中……更是长期占有特别重要的地位”。[7]1850年,其25处有课银报解的银厂中有16处位于改流地区,产量占全省比重约85.59%。贵州这时并无专门银厂,如巡抚贺长龄道光二十四年奏称:“黔省……向不产银……每年解部银课系威宁等属柞子、硃硔磄、猓布戛三处铅厂煎炼黑铅中之零碎铅砂。”1850年,贵州所有产银柞子等三厂均在威宁,则1850年贵州白银产量全部来自改流地区。广西所有南丹、挂红二处银厂皆在改流地区南丹境内。三省金、银两矿的产量如表2。

表2 滇、黔、桂三省金、银两矿的分布与产量

4.铜产量

云南铜矿资源非常丰富,“二十一府厅州地方,无不出过铜厂”。[8]云南铜料被专门称为“滇铜”,地位和作用之重要毋庸赘言。1850年,云南35处铜厂中位于改流地区的有东川汤丹等6厂、昭通人老山等6厂、大理白羊等2厂、丽江迴龙1厂、临安义都等2厂、元江青龙1厂,共6府州18厂,加总合计1850年应有产量 3915094清斤,约占全省产量46.18%的份额。

贵州铜矿远不如其铅矿。1850年,贵州仅陈家沟厂有产量20000清斤。“威宁州属陈家沟铜厂,向供大定局鼓铸”,则陈家沟厂位于改流地区。至于广西铜厂,此时已不见于记载。

5.铅锌产量

云南铅、锌矿资源储量均为全国第一,贵州铅锌矿资源保有量仅居全国第20位,但清代铅锌矿最重要产地却是贵州而不是云南。“黔铅”堪与“滇铜”齐名,而铅厂也是清代贵州矿业最重要构成。1850年滇、黔、桂铅锌矿产情形如表3。

表3 滇、黔、桂三省铅锌矿产的分布与产量

6.锡、水银、朱砂、雄黄产量

根据我们掌握的材料,1850年锡厂分布于广西、湖南和云南,水银厂在贵州和四川,朱砂、雄黄矿厂仅见于贵州兴义府。锡矿以云南为最,而云南又以“锡都”个旧为最。个旧厂位于临安府蒙自县猛梭寨,不属改流地区。广西仅南丹一处锡厂,地处改流地区。贵州是水银主产地,1850年其所有5处水银厂中有 4处在改流地区,则改流地区水银产量约8803清斤。朱砂、雄黄产量全部来自改流地区。

表4 滇、黔、桂三省朱砂、雄黄的分布与产量

7.硫磺和硝产量

清代,硫磺和硝最主要用途是配制火药,受严格管制。一般是在某时期内,少数省份生产,供应本省及他省,如道光时期广西“各标镇协营配造火药”所需硫磺照例“赴湖南采买”。按光绪《大清会典事例》,贵州驻军用硝“三年在各属采办一次”。通过考察,我们估计1850年贵州产硝272024清斤。民国《贵州通志》援引旧志,给出兴义府观音岩等8处产地。其中,观音岩、砦年、秧窝属。我们即以3/8比例推算改流地区硝产量约102009清斤。

三、1933年的矿业生产估值

进入民国,更多的矿种获得开发,矿区分布也更加广阔。需要指出的是,在清代,锰、钨、锑等近现代工业重要原料并未获得真正开发,其与大理石等非金属矿的产量不可考;煤炭在滇黔桂尚未成为主要能源,无从获得数据进行估算,所以为便于最后的比较,尽管这些矿种在民国时期颇有发展,但我们以下的讨论却并不涉及。

1.铁

我们已经以《云南矿产志略》、(民国)《新纂云南通志》、《云南各种矿产产量调查表》、第五次《中国矿业纪要》为基础,推算云南1933年生铁产量5833吨、铁矿石产量17499吨。其中,位于改流地区的维西、鹤庆、丽江、云龙、景谷产量占全省总量36.49%,估计云南改流地区1933年生铁产量约2128吨,铁矿石产量约6384吨。

据第五次《中国矿业纪要》,贵州铁产量在贵阳“八九十万斤”、平越30万斤、桐梓百万斤,绥阳、黔西梓场、石崇山、小湾各数万斤;水城、遵义年产各数万斤;贵定产“七八十万斤”。如将其所谓“数万斤”按5万斤、“八九十万斤”按85万斤、“七八十万斤”按75万斤计算,则合计为320万斤,按2000斤合1吨换算为1600吨。又据第七次《中国矿业纪要》,1935年贵州生铁产量3000吨,铁矿产量9000吨。[9]我们以贵州1933年生铁产量1600吨,按1935年生铁与铁矿产量比例推算1933年铁矿产量为4800吨。黔西、水城、贵定属改流地区,则贵州改流地区1933年生铁产量为95万斤,合475吨,铁矿产量1425吨。

据第五次《中国矿业纪要》,1933年广西生铁产量3350吨、铁矿产量11500吨,产地分布于中渡、三江等13个县。其中,属改流地区的有南丹(0.6吨)、凤山、镇边(2.5吨)和左县,生铁产量共3.1吨,按全省铁矿与生铁产量比例推算广西改流地区铁矿产量10.6吨。

2.金、银产量

云南金矿数量相比清代中前期增长较大,但“滇省金之产额,向无统计”,[10]银矿则进一步衰落。我们估算1933年云南25处产地产金3400两,18处银厂产银7.5万两。其中位于改流地区的有墨江等15处金矿,产量1538两;会泽矿山、鲁甸乐马、兰坪富隆、巧家棉花地、姚安回龙等12处银厂,产量约5万两。

贵州金矿1933年产量我们暂未发现记录。第七次《中国矿业纪要》记载1935年产量50两。据《贵州经济》,这一时期贵州金矿分布在江口梵净山等8处。[11]其中江口、天柱、黎平、都江5处位于改流地区,估计1933年贵州改流地区金产量约31两。

广西金矿按该省统计局,1933年产量400两,35处在册矿区分布于田阳、邕宁、上林、向都4县,年缴矿税1844.44元,其中位于改流地区的田阳、向都33处矿区共缴税1757.94元。[12]可见,当年广西金矿94%的在册矿区和95%的矿税都来自改流地区。按95%矿税比例推算1933年改流地区金产量为380两。

3.铜

按《中国矿业纪要》,1933年中国铜产量为483吨,其中473吨来自云南,而在云南,会泽东川铜矿年产量可达200余吨,此外保山、永北米里产量共100余吨,易门万宝等厂年产八九十吨。可见滇铜此时最重要产地仍是东川。据东川矿业公司统计和永北米里厂调查报告,其1933年产量分别为293.2吨、143.7吨。其中,东川巧家汤丹厂当年产量仅131吨,[13]远不及道光年1000吨以上的规模。东川属改流地区,则云南改流地区1933年铜产量为293.2吨,约占全省总量的62%。

贵州这一时期的铜产地主要在威宁、毕节、水城、大定等地。据《贵州经济》,威宁、盘县、大定、丹江、三合等5县分布有15处矿区。这些产地绝大多数为改流地区。但按《中国矿业纪要》所述,威宁、毕节、水城各产区1932年改为官营威水矿务局,“未久撤销停办”;大定大兴铜厂1931年改归省营,“旋因政变停办”。[14]有关该省铜产量的资料不多,其1933年产量暂无法考证。

4.铅锌

云南铅锌矿主产地也是会泽。杨寿川据东川矿业公司历年产量统计表和云南省政府秘书处历年产量表,统计民国时期云南铅锌矿产量。[1]其中,1933年云南全省产铅222吨、产锌52吨;东川产铅190.2吨、产锌 44.9吨,分别占全省总量的 85.68%、86.35%。

贵州铅锌生产不复清代盛况。地质调查所统计1933年全国铅锌产量,贵州已不在其列。第六次《中国矿业纪要》列出威宁、遵义等15县21处产地,但威宁妈姑架子厂“提炼昔时遗渣,产量不多”;水城万佛厂“久已停采”;仁怀三木凹、丹江演化厂“矿业未详”;其他产地虽多,却“多试采即停”。[14]所以,贵州1933年铅锌产量暂无法考证。

据《广西年鉴第2回》,该省1933年有桂林、融县2处锌矿、百寿、武宣、贵县3处铅矿,仅332.32吨锌矿产量在册,缺失金属锌及铅产量。第五次《中国矿业纪要》虽记载当年全国锌矿石产量10565吨,金属锌产量147吨,但也仅有广西锌矿产量61吨。我们以332.32吨锌矿产量代入矿纪数据体系,将全国锌矿石产量修正为10836.32吨,广西锌矿石占全国比例约为3.07%,再以此比例结合矿纪所载金属锌产量,推算广西锌产量约为4.51吨。不过,桂林、百寿等地均不属改流地区。

5.锡

锡成为这一时期云南最重要矿产,出产仍集中在个旧。据第五次《中国矿业纪要》,1933年云南个旧产锡7431吨,而中国其他锡产地合计不过927吨,即当年全国89%锡产量来自个旧,但个旧并非改流地区。

据《广西年鉴第2回》,1933年该省纯锡产量499.99吨,27区在册锡矿年缴矿税约3153元,其中位于改流地区的南丹4处锡矿共缴税346.8元。富川、贺县、钟山“为广西省锡矿出产最多之区,采矿公司计500余家”,[15]但清代属平乐府,不属改流地区。我们以南丹锡矿缴税占全省 11%比例,推算南丹1933年锡产量约55吨。

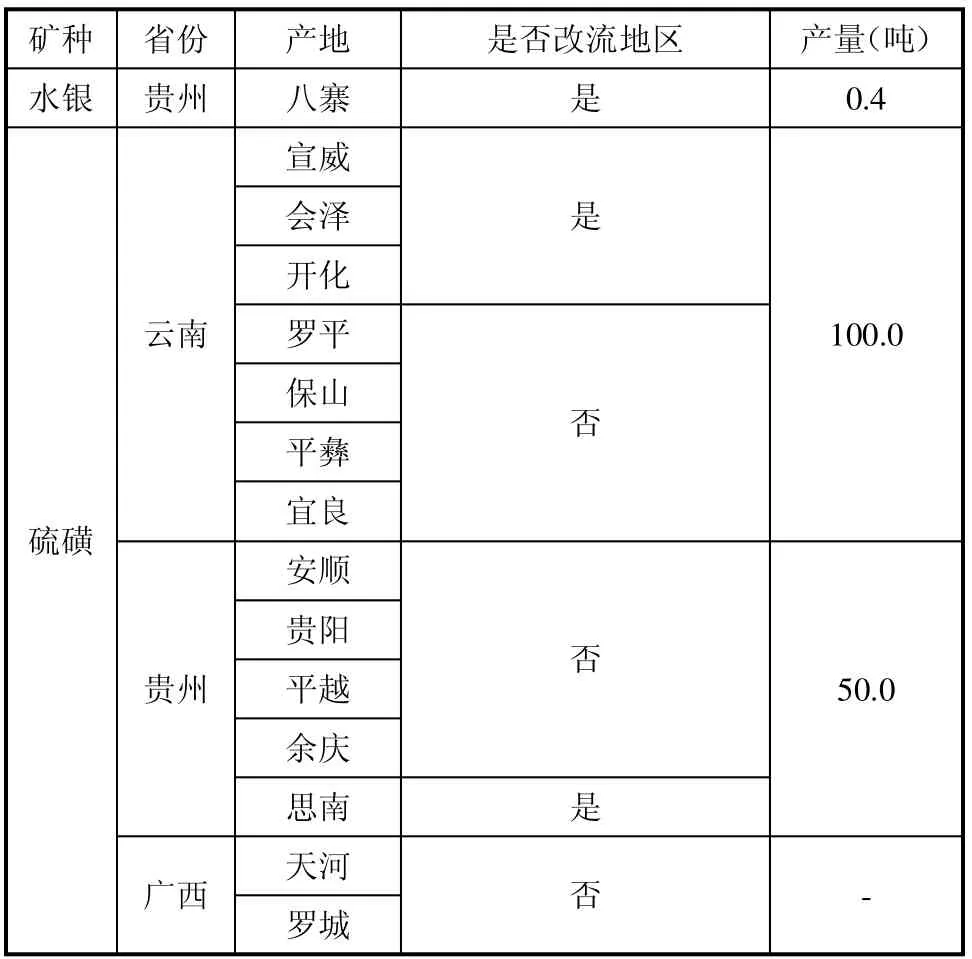

6.水银、硫磺

按张肖梅所称,雄黄为“黔省特产”,“以思南、郎岱为最丰”,但其产量未见记载。这一时期朱砂及滇黔桂的硝产量尚未见统计。第五次《中国矿业纪要》记载三省水银、硫磺生产情形如表5。我们按3/7的比例估计云南改流地区硫磺产量42.86吨;按1/5的比例估计贵州改流地区硫磺产量10吨。

表5 第五次《中国矿业纪要》所载滇、黔、桂三省水银、硫磺生产情况

四、1916年的矿业生产估值

第一次《中国矿业纪要》所载1916年中国矿业统计受到广泛援引。我们从中提取1916年滇黔桂各矿种产量,[16]通过1933年改流地区占全省产量比重,推算滇黔桂改流地区在1916年的主要矿产产量。

值得注意的是,贵州铅锌矿1916年产量分布缺乏具体记载。据《贵州经济》,1938年前后贵州铅锌矿在产者仅威宁、仁怀、丹江3处。鉴于1850年贵州铅锌产量全部来自改流地区,又威宁等地均属改流地区,妈姑厂更是从乾隆初年持续到民国中叶,所以我们推断改流地区仍承担着1916年贵州全部铅锌的生产。

按第一次《中国矿业纪要》,民初中国汞矿“独限于贵州”及他省“邻接贵州之地”,在贵州产量300吨,在云南产量10吨。据丁格兰1915年冬实地调查重要汞矿年产量,其中贵州万山场1440担、八寨300担、婺川、印江、黄平100担(每担约120斤)。[17]这当中位于改流地区的为铜仁万山、都匀八寨、镇远黄平。以33担估计黄平产量,按1吨=2000斤,则改流地区产量共106.38吨。云南产量分布暂未发现明确记载。《新纂云南通志》载列该省“水银产地之著名者”17处。①民国《新纂云南通志》卷65《物产考8》。除去民初不在产者尚有7处,其靠近贵州的仅邱北、泸西2处,均不在改流地区,所以这时云南改流地区没有水银产量。

五、余论

通过以上考察,我们获得了1850年、1916年、1933年滇黔桂三省及各省改流地区主要矿产产量,再结合巫宝三等人提供的1933年各矿种修正价格,[18]计算这3个时点上滇黔桂及其改流地区矿业产值。我们的估值结果如下表6、表7、表8、表9所示。②需要指出的是,1850年生铁和铁矿石产量单位为吨;金、银单位原为清两,按1清两=37.3克、50克=1市两转为市两;铜、铅、锌、锡单位原为清斤,按1清斤=596.8克、500克=1市斤转为市斤,按2000市斤=1吨转为吨;雄黄1933年价格未见统计,以1928年官办价格中位数代替;朱砂缺乏民国时期价格,但其产量本微,暂时略去应不会影响讨论。计算方式为:当年产值=当年产

1850年,云南矿业以铜、锡、银最为突出,铜锡占该省近九成矿业产值,银则受价格拖累;贵州最著者为铅锌,占全省七成以上矿业产值;广西矿业产值约97%来自铁。云南矿业产值是黔桂二省之和的近4倍。

1916年,云南传统优势矿产银、铜分别大幅衰减98%和71%,其他各矿均有进步,铅显著增长将近20倍,金有超过5倍的增长,锡增长将近9倍,全省矿业总值增长超过2倍,其中近92%来自锡矿;贵州铅急剧衰落至不到此前的5%,锌更丧失了大约99%的产量,铁产略有提高,水银则有将近50倍的惊人增长,占全省矿业总值86%以上,而该省矿业总值仅有34%的提升;广西银矿有超过340%的增幅,铁产量萎缩至此前的一成,锡矿则迅猛增长约70倍,占全省矿业总值九成还多。云南矿业产值已经是黔桂二省之和的9倍以上。

1933年,云南银产量增长近30倍,但也仅恢复至1850年水平的59%,铁、铜、铅、锌则进一步分别失去37%、49%、72%和93%的产量,锡大致平稳,金有4倍的增长,硫磺更是此前的20倍,全省矿业总

量*1933年该矿种修正价格。值下滑3%;贵州此时虽然有了对金的开采,硫磺也增长至此前的10倍,但生铁和铁矿石分别衰减36%和20%,传统优势矿产水银停顿殆尽,铅锌的产量规模更是已经微小到没有统计,全省矿业总值仅为民国初年的10%;广西新增了黄金生产,铁颇有回升,锡矿持续增长43%,全省矿业总值增长近六成。云南矿业产值进一步扩大至黔桂二省之和的12倍。

表6 1850―1933年云南矿业产值单位:元

表7 1850―1933年贵州矿业产值单位:元

表8 1850―1933年广西矿业产值单位:元

表9 1850―1933年滇、黔、桂改流地区占该省矿业产值比重

可见在1850―1933年这一时段中,云南矿业规模始终远远大于黔桂二省,而且产值优势不断扩大。贵州矿业规模虽不如云南,直至民初仍然大于广西,但此后黔桂形势逆转,广西持续增长,贵州则一落千丈。各省最初的拳头产品,如滇银、滇铜、黔铅,民初多已大为衰颓。至民国中叶,曾经攸关清朝经济命脉的滇铜早已不复当年盛况,黔铅更近乎湮灭。锡矿是个例外,锡在清代主要用途不过是铜铅鼓铸的辅料。但自近代工业兴起,锡越发成为战略性工业原料。特别是在“一战”期间,旺盛的需求刺激价格,带来产量的大发展。云南矿业产值几乎完全是依赖锡的拉抬,才能在传统优势矿种严重衰败的情形下还能强势发展。广西虽是清代中前期有色金属主产地之一,但至1850年已无优势矿产可言,其矿业产值也是在锡矿的带动下才能在民国时期明显上升。类似的情形也发生在贵州汞矿。水银在近代才开始成为重要的工业原料。稀有的储量使得水银在“一战”期间走俏,价格昂贵,造成贵州汞矿鼎盛一时,也使得贵州矿业产值在黔铅败落后仍能上升。但这是一种畸形的繁荣。民国时期中国自身能够消化的工业原料相当有限,大部分匹配近现代工业的矿产原料只能在海外找到销路。这种出口导向型的矿业经济严重依赖国际市场。贵州汞矿在“一战”前后由巅峰到低谷以至此后一蹶不振的衰落即是典型案例。不仅是水银和锡,其他诸如钨、锑、锰等矿、甚至铁矿石、生铁与钢的生产都能见到因国际市场需求多寡而荣枯的诸多记录,差别不过是起伏程度和持续时间。

各省改流地区的角色颇有变化。无论云南还是贵州,其改流地区的铁产量始终处于弱势,广西改流地区的铁甚至可以忽略不计。而在有色金属方面,改流地区的其他矿产大多能在该省占据将近一半或更多的份额,这在贵州体现得最为显著。1850年,贵州除铁和硝以外的其他所有矿产几乎完全集中在改流地区,89%的铅锌矿厂、68%的铅产量和100%的锌产量都集中于大定府。即便进入民国,改流地区仍然是贵州金、铅、锌、汞的主产地。这在1850年的广西表现也颇为典型,改流地区虽然完全没有铁和锌产出,但却拥有100%的银、锡产量。广西改流地区在民国时期才完全落入下风,仅在金一项保有优势。而云南改流地区最初仅在金、银两种贵金属的产出占据优势,其后虽然丧失在金矿的领先,优势矿种却扩大到4种。不过就矿业产值分布而言,改流地区所占比重明显下滑。改流地区矿业产值由最初占云南全省30%一路降至3%,由占贵州多达85%的份额缩减至31%,仅在广西由2%上扬至12%,滇黔桂合计由34%跌落至4%。综合三省来看,改流地区不仅所占比重逐步缩小,其实际产值也与三省整体矿业产值的上升趋势相反,明显下滑,由最初的235万多元,民初已失去46%,至民国中叶剩余不到80万元,仅为1850年的33%。

我们再将滇黔桂视为一个整体放入全国背景,以当年滇黔桂产值为基期100,通过指数法进行观察。①需要说明的是,如前所述我们没有具体考察滇黔桂各时期的煤产量,而涉及全国范围的讨论,煤又无法忽略,所以我们将1916年、1933年滇黔桂煤产量补入数据表,但鉴于其数量已经很小,如再分析改流地区煤产量没有意义;由于指数的性质,某些年份部分矿种滇黔桂无可考产量,如焦炭、钢、1850年的硫磺、煤、1933年的硝,则全国产值无法转为指数,所以将其以"-"代替,这不会影响全国产值总量的指数;表中"小记"指生铁至硝各矿之和,"总计"则更包含煤、焦炭和钢的数量。

资料来源:1850年全国产量取自徐毅、张紫鹏《19世纪中叶中国矿业生产的估值研究》;1916年全国产量取自丁文江、翁文灏编《中国矿业纪要》;1933年全国产量取自侯德封编《第五次中国矿业纪要》;价格取自巫宝三主编《中国国民所得1933年》;滇、黔、桂及其改流地区产值来自本文以上讨论。

1850年,滇、黔、桂矿产在全国同类产品产值中占据超过四分之一的份额,改流地区也有近一成的贡献。除铁、金、硫磺和硝之外,滇、黔、桂在其他金属矿的产出都有明显的优势。这一时期,中国绝大多数的银、铜、锌、锡、大部分的铅和水银以及所有的朱砂、雄黄都来自滇、黔、桂,三省改流地区贡献了中国86%的银、93%的锌、50%左右的铜、铅、水银以及全部的朱砂、雄黄。清代奉行银钱并行的币制,其主要币材即是银、铜、铅、锌,由此可见滇、黔、桂改流地区对其时中国经济之重要。而此时的煤铁在尚未启动近代工业化进程的中国并未得到重视,价格低贱,对滇、黔、桂而言无足轻重。即便将缺少煤炭与钢的滇、黔、桂矿业产值纳入全国矿业总产值进行比较,仍占据约20%份额,改流地区也仍有约7%的比重。

1916年,滇、黔、桂矿产在全国同类产品产值中所占份额扩大至将近38%,改流地区则下滑至2.4%。滇、黔、桂继续垄断着锡,并成为中国最主要的水银产地,但银、铜、铅、锌份额全部明显下滑,滇银和黔铅的败落尤为显著。这一地区已不再是数百年来的中国白银主产地。滇、黔、桂矿产占全国同类产品产值比重能在这样的情形下继续提升,完全得益于第一次世界大战期间国际市场对锡、汞等稀有金属的需求。此时的中国已经处于近代工业化进程当中,煤铁作为近代工业基础的意义越发凸显,而且同样由于适逢一战,以汉冶萍为代表的中国钢铁工业也在这一时期迎来其短暂的繁荣。全国煤、焦炭、生铁、铁矿石与钢总产值已经是1850年的5.2倍,占矿业总产值比重已经由1850年的61%提升至77%,而这5种煤铁工业产品在滇、黔、桂的产值还不到全国的1%,仅是滇、黔、桂矿业总产值的4.94%。所以一旦将此时包含煤矿在内的滇、黔、桂矿业产值纳入全国矿业总产值比较,其所占份额就骤降至不到15%,改流地区比重更仅为0.94%。

表9 1850―1933年滇、黔、桂改流地区占该省矿业产值比重

1933年,滇、黔、桂矿产占全国同类产品产值比重下滑至27%,改流地区份额继续缩减至1.05%。滇、黔、桂仍然在锡和水银这两项具有绝对优势。滇铜持续衰落,云南却重新成为中国铜矿最主要产地,这只不过是因为其他地区的铜矿衰弱得更多。随着黔铅的彻底没落,滇、黔、桂已丧失清代以来长期所处的中国铅锌主产区地位。此时的滇、黔、桂金、银两项产出虽然较1916年分别增长4.7倍和7.1倍,但其所占全国份额却仅分别提升2.8%和1.1%。显然,这一时期金、银在其他地区有着更为强劲的增长。而就在全国 5种煤铁工业产品产值继续增长74%的同时,这一数字在滇、黔、桂反而有超过7%的下滑。滇、黔、桂煤铁工业产值占区域矿业总产值比重由1916年的4.94%降至4.82%,占全国煤铁工业产值比重由0.96%降至0.51%,占全国矿业总产值由0.74%降至0.44%。这使得滇、黔、桂矿业产值占全国矿业总产值份额由 1916年的 14.98%缩减至9.03%。至于此时的滇、黔、桂改流地区矿业,虽仍然贡献中国约98%的铜、95%的锡、100%的水银和38%左右的银、锌,但煤铁产业的缺失使其矿业产值与全国总量相比已经微不足道,不过0.35%而已。

值得注意的是,受世界市场影响,中国一些矿种的生产在经历“一战”短暂的繁荣后,已经明显颓败。最典型的案例即是曾经红极一时的水银生产已几近完全停顿。煤铁作为近代工业基础,则呈现畸形的发展。1933年全国生铁和铁矿石产值相比1916年增长71%,煤和焦炭产值增长81%,钢作为煤铁工业最终产品则下滑 45%。汉冶萍公司作为近代中国煤、铁工业的代表,在一战结束后仅一年就停止炼钢,在1925年停止炼铁,仅大冶铁矿为供应日本而始终维持生产。大幅增长的煤铁原料显然不是迅速衰退的国内炼钢事业能够消费的。实际上,1933年中国34%的煤、51%的铁矿石、71%的生铁和85%的焦炭产量都来自于东北沦陷区,大多为日人所用。

清代矿业主要服务于造币和军工,长期轻煤铁而以贵金属和有色金属为重。滇、黔、桂矿业又素以有色金属见长,使得三省矿业在清代经济有着极重要的地位。民国初年,滇、黔、桂多数有色金属矿种优势弱化,煤铁开发不足,使其落后于全国矿业开发的步伐。民国中叶,滇、黔、桂只有个别矿种堪称亮点,多数有色金属生产萎缩,煤铁开发甚至逆势退步,在全国矿业整体中的分量继续削弱。在这一过程中,改流地区矿业由最初全国经济命脉的中坚,一再下滑,直至在全国矿业总产值中无足轻重。

通过以上的量化研究可以看出,交通不便、比较封闭的原土司地区,在清前期中央王朝改土归流政策的推动下,当地以矿业为主的经济获得了前所未有的大发展。改流地区一度成为清代的“矿业生产基地”。但是,逮至近代,由于当地政府没能抓住近代化的发展契机,逐渐丧失了推动传统矿业转型的良好机遇,再次导致当地经济发展陷入停滞,其“矿业生产基地”的角色也被其他新兴地区所取代。改流地区矿业发展的这一兴衰历史对于今天我们大力发展这些地区的经济仍具有重要的参考价值。

[1]杨寿川.云南矿业开发史[M].北京:社会科学文献出版社,2014.536,539.

[2]杨煜达.清代中期(公元1726―1855年)滇东北的铜业开发与环境变迁[J].中国史研究,2004,(3):157-174.

[3]李世愉.清代土司制度论考[M].北京:中国社会科学出版社, 1998.59-60.

[4]徐毅,张紫鹏.19世纪中叶中国矿业生产的估值研究[J].清史论丛,2015,(1):165-213.

[5]刘显世.民国贵州通志[M].成都:巴蜀书社,2006.

[6]王兆明,付朗云.嘉庆广西通志[M].长春:吉林文史出版社,1991.

[7]全汉升.明清时代云南的银课与银产额[M].台北:稻乡出版社,1991.626.

[8]吴其濬.滇南矿厂图略[M].上海:上海古籍出版社,1996.180.

[9]白家驹.中国矿业纪要[M].重庆:中央地质调查所,1945. 101,106.

[10]朱熙人,袁见齐,郭令智.云南矿产志略[M].昆明:国立云南大学,1940.90.

[11]张肖梅.贵州经济[M].南京:中国国民经济研究所,1939. A22.

[12]广西省统计局.广西年鉴第2回·中华民国二十四年[M].台湾:文海出版社,1999.349.

[13]曹立瀛,陈锡嘏.云南会泽巧家之铜矿业(附图)[J].资源委员会季刊,1941,(2):214.

[14]金耀华.中国矿业纪要[M].北京:国立北平研究院地质学研究,1941.195,196.

[15]广西富贺钟廿二年度纯锡出口之数量[J].矿业周报,1934,(307):1058-1059.

[16]丁文江,翁文灏.中国矿业纪要[M].北京:农商部地质调查所,1921.2.

[17]丁格兰.中国汞矿纪要[J].地质汇报,1920,(2):33.

[18]巫宝三.中国国民所得1933年·上[M].北京:中华书局, 1947.51.

(责任编辑:魏登云)

A Study of the Valuations about Mining Industry in the Areas Where the Policy“Gaituguiliu”Worked in Yunnan,Guizhou and Guanxi in Modern Times

XU Yi;ZHANG Zi-peng

(School of Historical Culture and Tourism,Guangxi Normal University,Guilin 541001,China)

The author of this paper reconstructs the output values about the mining industry in the areas where the policy“Gaituguiliu”Worked in Yunnan,Guizhou and Guanxi in 1850,1916 and 1933,the purpose of which is to give a brief account of the vicissitudes of mining industry in the areas where the policy“Gaituguiliu”Worked in Yunnan,Guizhou and Guanxi in modern times.The author asserts that,in the original Tusi district where the transportation was poor and kept itself closed from outside world,the mining industry gained great development thanks to the policy of“Gaituguiliu”issued by the central government in Qing Dynasty;nevertheless,the industry got into the recession again because of the local government’s inability to grasp the developing chances in modern times.

modern times;Yunnan,Guizhou and Guanxi;policy of“Gaituguiliu”;mining industry

F427

A

1009-3583(2015)-0013-10

2015-01-12

徐 毅,男,上海人,广西师范大学历史文化与旅游学院教授,博士后。研究方向:中国经济史。