库木塔格的维度(外一篇)

李荔

库木塔格的维度(外一篇)

李荔

我用一切语言教人以沉默。

——辛波斯卡

1

一处景物安然地站立在那里,静观着世界的变幻。你来了,走了,你走了,又来了。世界一切都在变化着,又一切都没有变。

我来过这里很多次,始终没找到一个句子来完整地表达它。

我对它已熟悉得不能再熟悉了,几乎每个沙粒都有着我生活的某一种气息。

这次是从它的正门进入,门是一只高大威严的骆驼造型,在驼峰的最高处雕刻着“驼铃天下”四个字,俯视着所有进进出出的人们。驼峰四周飘然几条绸带,只是以意象的姿态高高地扬起,仿佛能让你聆听远古时期叮叮当当的驼铃声,一支驼队正好经过这里,时间也就在此定格。

朝阳刚从东方升起,一股清凉的气韵迎面扑来,偌大的沙漠像是刚从睡梦中醒来,一阵微风轻拂,慢慢地掀开了褐黄色的沙毯,沙漠瞬间灵动起来了,睁开惺忪的睡眼打量着美好一天的开始。同伴Z在登上沙山的那一刻,禁不住地惊叹着,好美呀!我说,你看到了它,你在想什么?她不假思索地说,静若处子,美的让人窒息,那些高低起伏的沙脊,像一个少女的美丽身体……所有的想象和溢美之词都毫无保留地给予这清晨的库木塔格沙漠,然后再被沙漠的开阔和辽远所融化。

我和Z脱掉了鞋子,让双脚陷入到沙子的体温中。早晨的沙细腻柔软而清凉,经过一夜风对沙漠的塑形,整个沙漠恢复到最原始的姿态,细细的沙浪均匀有规则地分布着,稍稍凸起的沙脊像是雕刻过一样,远远望去像一条条美丽的鱼安静地伏在沙海中。但,此刻只能附和着沙漠的无声,踏着沙浪继续向前行。

寻了一片平坦的沙地,或躺,或坐,或跳,或跃,或飞,或沉思……无论怎样的表演都完全符合你的气质和性格。我和Z找了个沙坡翻身滚下,然后再手脚并用努力地爬上沙丘,再滚下去,再爬上来。在静寂的时光里,我们重复着简单的动作。正在学摄影的Z兴趣大发,开始训练着我这个“模特”,以沙漠为底色,以清晨为背景,以我们身上所有的物件为道具,贪婪地想用不同的物体把沙漠朝霞的每一寸光线都留住。我们伸展四肢,微蓝的天空覆盖着我们的视线,身体下凉阴阴的沙子,麻酥酥地触及全身。此刻,我们已抛开俗世所有的羁绊而纯粹地回归到了人的本真。回归内心的女人是柔软的,回归亦是女人生命最美的姿态,虽然它会被孤独、痛楚和绝望所包围,但依然是美的。玛格丽特·杜拉斯在她的酒精里回归,她说“饮酒让孤独发出声响”;乔治·桑在肖邦的圆舞曲里回归,那近似于母爱般的爱情曲折迂回又淋漓尽致;而弗尔吉亚·伍尔夫在与自己焦虑的抗争中回归,她伴随着一袋子石头结束了俗世的旅程。这一切和沙漠无关,却和某一个灵魂的回归有关。

辛波斯卡说,我用一切语言教人以沉默。库木塔格用沙的姿态教我以沉默。

阳光越来越强烈,沙漠的温度不断地升腾。我和Z在等待一场约会,那些前来赴约的人还在路上。

2

赴约的人们还在路上。

夕阳西下,整个沙漠跟随着光线慢慢地移动,向西行进的光影越来越短,喧嚣逐渐隐去,黄昏之下的孤独在慢慢地扩散着。如果说,沙漠的清晨如女性的沉静,那么沙漠的黄昏则如男性的苍茫。站在山头看着夕阳下几处旧了的沙雕,破损的雕塑瞬间富有了诗意,像是时间给予的一种抚慰。那位须发飘然的唐代才子岑参,在边疆一生戎马,怀着建功立业的志向,两度出塞,扶佐戎幕,前后在军队中生活了六年,鞍马风尘地征战沙场。“沙上见日出,沙上见日没。悔向万里来,功名是何物。”不知道哪粒沙子里安放了岑参壮行的时光。

“大海道,常流沙,人行迷误,有泉井咸苦,无草,行旅负水担粮,履践沙石,往来困弊。”这又是历史光阴里的另一个沙漠。它曾承载着一个历史的使命,一阵驼铃悠然而过,沙与丝绸的结合,让坚硬的荒蛮逐渐变得柔软。一条“丝绸带”唤醒了一个世界,东方晓白,西天沉霞,接近了,再接近。而后,两种文明相互认真地打量和触摸着,布匹、香料、纸张、土特产、乐器在相互碰撞中,擦出了文明的火花,挤兑成心灵的沟河。东方的古典和西方的浪漫,中原的秀柔和西域的粗犷,在文明的沙粒中无声地渗透和融合着。

光线越来越柔和了,沙漠显现出了几分文艺范儿,舒展了晨光中的秀气,收敛了午后热浪中的霸气。此刻,对着夕阳可以信手拈来“大漠孤烟直,长河落日圆”的古句,亦可调动下自己的文艺气息,为此刻的心情留几行断句。“掌心里,一粒沙的世界和爱情/于我,已经足够。”——这是同伴Z的诗句。

晚霞映红了我们的脸颊,沙漠里不多的行人慢慢往回走。再坐一会儿吧。我们都像在等着心中那位壮行的战士凯旋归来,又像等着自己回家。

大漠雄关,一路依然向西。

3

赴约的人依然在路上。

我和Z下山,进入了沙漠下面的林荫小道。在林荫小道的周围布满了泉水,当地人亲切地称之为“沙泉”。这些小小的泉水都有自己的名字和性格,勺泉、蝴蝶泉、响沙泉,这些泉水在大地上长了这么多年,也都有着自己的故事,不过,它们的故事大多与爱情有关。每个故事犹如泉水本身,清冽甘甜,可以畅饮。最为神奇的可数响沙泉了,它会随着周围声响的大小来决定泉眼冒出泉水的多少,它通过声音的振动来感知着自己的力量。但,它又被赋予了一个悲伤的故事,一对哈萨克族的痴情恋人,一方为了爱情而甘愿变成沙泉,而另一方则悲伤地留在了世上。之后,情人的眼睛长成了泉眼,情人的眼泪汇成了泉水,他们的爱情也被植入了大地,豪情又温婉地延续着。泉四周杂草丛生,丛林密集,湿润的气息扑面而至,与不远处山顶沙漠的辽远和干燥相对比,让你有种梦回江南之感。我和Z久久地围着这口小泉,从不同角度制造声音,让泉水回应着,直到手拍疼了,脚跺累了。

继续向东行进,有一片沙湖,湖水清澈,湖面平静,一些白色的拱形桥倒影在水里,完全是一幅江南水乡的画面。抬眼远观,一丛杂草后面的沙漠若隐若现,与平静的湖水相互映衬着,凸显着一道奇观。沙漠与水相邻,在水和沙漠的连接处,一丛丛芦苇茂密旺盛地生长着。看到这里,可以想到大音希声、大象无形、上善若水等许多个哲学的命题来,这也是库木塔格沙漠的另一种生活哲学。

几位垂钓的人,安然地坐在湖边。他们个个皮肤黝黑,气定神闲,仿佛过往的世事与其无关。在这里钓鱼,与鱼无关。在某种气场里,他们在制造一种际遇。鱼一旦上钩了,一场邂逅即刻消散了,鱼被送人或放生。垂钓者的等待仍在继续。

沿着一条木栈道继续向东行进,又进入另外一个世界,一片湿地呈现在眼前,湿地依偎着沙漠而生,密密匝匝丛生的菖蒲高过头顶,刚刚长成的菖蒲果实随着风轻摇着。我和Z穿梭其中,撩起裙裾做着各种的姿态与这些菖蒲附和着。已步入中年的我们在这绿色的世界中放任着自己的华年,让时间回流到如菖蒲般的青春岁月。此刻的每一个瞬间对将来的我们来说是最年轻的。是的,与葱茏的菖蒲一起永远地年轻着。

等吧,一切都会来的,唯有青春不会再来。

4

我所记述的这座沙漠,它的名字叫库木塔格沙漠,位于小城鄯善县的南端,它天生就有着异域和混血的气质。用维吾尔语解释,“库木”意为“沙子”,“塔格”为“山”,库木塔格沙漠就是有沙山的沙漠。它与它脚下的这座小城和谐相处近千年,它始终收敛着沙漠的戾气,保持着山的品质,开阔而内敛,守护着小城的人们幸福安宁地生活。

库木塔格沙漠也是有家谱的。《鄯善县志》记载,它曾属于一位巴依,巴依思想开悟后,就把它捐赠给了政府。那位巴依的后人,隔几年就会到县史志办翻翻县志,把记录他们家的历

史抄几段回去。“都第四代了,还有人知道我们家曾经的辉煌。”那位年过半百的后人说,一双粗糙的大手摩挲着厚厚县志上的半页纸,就像捧着一捧细细的沙。

赴约的人快到了。我和Z商量着,该从哪里开始给他们介绍库木塔格沙漠呢?

窗棂里的蒲昌村

窗栏正如一个精致的十字形。宁静。尽管不朽。

——茨维塔耶娃

如果房屋是长在大地上的花朵,那么窗就是花蕊。我在春天的一个早晨穿行于蒲昌村时写下了这个比喻。

自此,我迷恋上这些点缀在褐黄色的生土墙上的花儿。我喜欢这个温暖的比喻,就如女人如花的命题一样,它包含了美丽、美好的赞美,也有容颜易逝的忧伤,但这不妨碍每个女人的命运。蒲昌村的窗也一样,它承载屋子里主人的贫穷和富有,快乐和忧伤,但这些并不妨碍我对它的赞赏和喜爱。

镶嵌在生土墙上的各式木窗是进入蒲昌村时光最直接的入口。木窗是仿古式的,有花格式、斜格式,这些古意盎然的木窗镶嵌在黄褐色的生土墙上。一扇扇色彩艳丽的彩门与之相映衬,凸显着蒲昌村独特的气韵,有着大漠西域的苍凉之感,又有着古韵里的内秀之神。当你在蒲昌村里穿行时,总会想起在久远的年代,你背诵过的一首古诗,你经历过的某段时光。

对窗户的渴望始于童年。那时,我们一家人住在一个黑暗的窑洞里,父母要忙地里的农活,经常会把六岁的我锁在家里,遥望窑洞的天窗是我每天要做的最神圣的一件事情。在厚重的窑洞顶端,中间开一个小长方形的小方框儿,就叫天窗。那小小天窗里照进来的光就是我的整个世界。那道光束的位置随着时间不停地偏移着,我每天都会追着光束嬉戏,我抓它,捧着它,亲吻它,咬它。有时候我会站在那束光的中心,让光全部洒在我的身上,然后伸出小手,遮住阳光看着如天空般的天窗,想着光束的那头究竟有些什么。每天注视着小小方框儿能给我带来无尽的想像,我把它想象成一个聚宝盆,里面可以取出无数好吃好玩的,也会把它想像成会飞的魔毯、水晶鞋、南瓜车……总之,那小小的天窗成就着我那不算深远的想象空间,让我获得过无数次心满意足的梦境。“我长大要住一间有大窗户的房子”,有一天我哭着给妈妈说。妈妈说,你做梦了,别怕,妈妈在……而后,我的弟弟妹妹相继加入到追光的游戏中。从此,我就开始有了近乎病态的对窗的迷恋和依赖,无论是在教室上课,或者乘车、乘飞机,我都会选择临窗而坐。拿上车票的第一反应不是看票的日期和车次,而是看这张票上的座位号,我在计算着是不是可以得到靠窗的座位,如果不是,上车后总会尽最大的努力把座位调换到靠窗口。在旅途中,享受着不断前行的我与不断远去的风景的那种背离感。

我迷恋着蒲昌村的那一扇扇木窗,就像迷恋窗外远去的风景。我总是拿着蒲昌村的窗无数次诱导着Z,来蒲昌村看看吧,这里很美。

蒲昌村,与库木塔格沙漠沙漠仅有一路之隔,沙漠的褐黄是蒲昌村的底色,以生土为主建造的房屋,在沿袭当地维吾尔族建筑的传统中,巧妙地柔和了中原的汉文化之精髓。生土砌成的院墙,院墙的墙头上以土块错落搭砌的花墙,取义于当地葡萄晾房的镂空建筑,为平整的院墙增添了几分通透之感,同时也增加了

院墙的高度。在较有特色的花门两面均砌有宽厚的门墩,是供村民们纳凉用的。要是有一两游人走累了,也可在此歇歇脚,好客的维吾尔族老乡定会热情地把门打开,给你递上一杯解渴的薄荷茶,你无须推谢,直接享用即可。有的院墙外面刻意地摆放几只木轮子,与褐黄色的院墙相匹配,一股怀古之风油然而生。有的院墙外建几个如壁龛状的门,整齐地排列在院墙的两侧,像一些皇家园林的廊道,你可以想像古人穿梭于廊道的匆忙的身影,时间在那头,而你此刻在蒲昌村。在院落外随意立起几株干枯的老桑树干,树干粗壮粗粝,为蒲昌村解说着有关岁月的来龙去脉。依着院墙随意搭建的木棚子,挂着几个葫芦,与脚下的青红石板相间的小路相映成趣,在斑驳的树荫下,显得幽静、古朴又不失时尚。最好是在晨光中来蒲昌村,八九点的光景时,阳光正好,一股股清凉之风穿过蒲昌村的小巷。偶尔会遇一辆辆崭新的三轮车突突突地从你身边疾驰而过。一阵青草的味道弥漫着你的嗅觉,有种回到家的感觉,转身再寻车,已不知进入了哪家门户。

随意进入敞开门的人家,一张色彩斑斓的铁床上已经摆上了简单的早餐,几碗浓茶,一盘“皮辣红”,几块馕,主人们已经盘腿就坐,你因好奇而无意闯入一场早餐。面对不速之客,没有惊奇之表情,如同迎接老友,来,来,朋友,吃饭,别害羞地躲开,来,来,声音从窗口传出来,像美妙的晨曲。几个孩童闯入你的镜头,大眼睛、高鼻梁,歪着头微笑着,对你做着胜利的姿势,“咔嚓”一声,成为定格——蒲昌村灿烂的笑脸被带到了海角天涯。

蒲昌村有近百家农户,每家至少一扇窗,那么就有近一百扇窗,一百扇窗里就会有近一百个故事,一百个故事里一定会有一百个女人。一百个女人里有一百个守候,一百个守候里就有着一百个窗。Z说,她们的名字不尽相同,但是她们的生活轨迹和命运又多么相似。我说,包括我和你。还有她——茨维塔耶娃,她在经历一生最不堪承受的苦痛时,她选择了在自己家里紧闭窗棂,带走了自己的绝望和诗歌,而留下了她幼小的儿子和爱人。“小莫尔,我狂热地爱你。你要明白,我再也无法生存下去了。请转告爸爸和阿利娅,我直到最后一刻都爱着他们,请向他们解释,我已陷入了绝境。”每个人读到这里都会潸然泪下。她为诗歌而生的人生,是否在很多年前对着那扇开合不定的心灵之窗,早已为自己生命的终结埋下了伏笔?“窗栏正如一个精致的十字形。/宁静。——尽管不朽。/我想像它仿佛就是我/被安葬在天国中。”从俄罗斯大地到西域偏僻小城的一个春日,我和Z在蒲昌村一扇刚被爬山虎染绿的木窗前,感受着一个女人在诗歌里最终的宿命,她贴着十字架的窗棂,在这近百个窗棂中会有么?“商店为着快快地传播春天的感觉,橱窗里的花已经开了,草也绿了……”这是萧红文字中为数不多的温暖影像,这个始终站在苦难中歌唱的女子,某一个时刻心灵被橱窗里的绿所温暖,也温暖了一个寒冷的北方初春。“窗子以外的事,你看了多少也是枉然,大半你是不明白,也不会明白的。”这位端坐窗前的民国奇女子,如果来到大漠西域深处的这座灵秀的小村庄里,走在一扇扇精致的小窗前还会那样怅然若失,想着窗子以外不明白的事儿么?大概不会。几根刚刚冒芽儿的爬山虎,绕着镂空的木窗奋力地向上爬着。爬山虎的动与木窗的静,充盈着蒲昌村春天的每一个章节。

蒲昌村的春天在继续。几片叶子温顺地叠在一堵土墙上,叶子正在变绿,柔软的鹅黄轻轻碰触着古朴的生土墙,一幅创意画即刻生成

了。一个嫩芽从一株苍老的树干里应运而生,一束强烈的阳光穿过,嫩芽的疏影映到老树干上,呈现着一个光与影的世界。几株杏树、梨树、桃树临窗而栽,粉色的杏花盛放,白的梨花随性而至,桃花内敛地显示着她的娇羞。风至,花树轻摇,与木色的窗轻语。一位戴着花帽的古丽,甩着两根长辫子,笑靥如花地从树影的后面闪身而出。

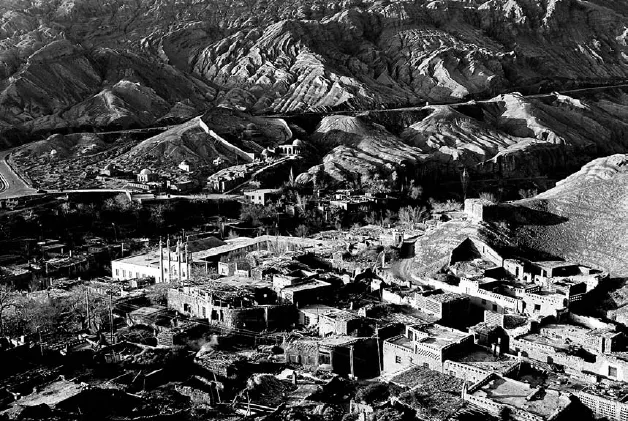

鄯善吐峪沟村

几盏旧式的马灯高悬着,库木纳瓦尔民居家访点和阿不来提·托乎提客栈民族特色的招牌,像一面出征旌旗迎风飘展。阿不力孜·肉孜的民俗历史博物馆门旁的蜀葵花已经高过他家的木窗了,红白相间的蜀葵花争容斗艳地盛开着。

摄影:黄永中

栏目责编:孙伟