四川青神竹编技艺变迁与保护困境探析

刘 慧

四川青神竹编技艺自2007年被列入四川省省级非物质文化遗产名录,2008年被纳入国家级非物质文化遗产名录, 并在2014年成功申报为省级生产性保护基地,成为国内第一个竹编类生产性保护基地。但在完成了项目化申报后,秉持原真性保护原则的政府主体以价格为标准,将青神竹编技艺人为地分为了两类:类似于原材料的日用品生产技艺和商品生产技艺。在实际的非遗保护中, 商品生产技艺由于可以获取短时高效的经济利益而成为了保护的主体。而这种保护模式一方面导致传统技艺类非遗保护中庸俗的商品主义当道,出现了复制、借鉴美术作品图像进行技艺表达的山寨危机;另一方面也使得传统技艺日常性断裂,使其日渐脱离工艺本体的艺术,从而对我国传统技艺的保护提出严峻的挑战。

本文以国家级非物质文化遗产青神竹编技艺为研究对象, 在对青神竹编技艺田野调查的基础上,运用文化变迁理论分析竹编用具的工艺形态的变迁,透析其技艺生成,一方面回溯遗产表征背后的真相,探究其内部叙事逻辑,勾勒出传统民间艺人的造物思想与技艺, 展现一个地方性社会历史的发展变迁和人们日常生活的真实面貌。另一方面展现地方日常生活事物与遗产保护的互动轨迹,探析在今天的传统手工技艺类非遗保护过程中存在的日常性断裂、工艺本体艺术脱离的问题。

一、青神竹编技艺形态变迁

工艺,对特定群体而言,乃是人们利用自然之物转化为人们生活生产的所需之物。在几千年来,青神人以竹为原料,编制生产工具、生活器具,透过竹编技艺, 青神地区的人与竹形成了独特的关系:青神人通过竹编技艺进行情绪的转换、生命的表达。围绕竹编技艺形成了独特的地域文化空间、社会关系乃至文化模式。

(一)青神竹编工艺形态的演进与变化

传统手工艺的所谓形态, 是指传统手工艺产品的最终表现形式[1]。日用类的青神竹编分为立体竹编、平面竹编和混合竹编。用横切面是矩形的竹丝编织成立体形造型的竹编叫做立体竹编; 用薄篾层编出的平面型图形的竹编为平面竹编; 混合竹编为平面竹编和立体竹编的结合:平面为内层、立体为外层护套。而青神平面书画竹编是指将日常生活、艺术作品中为人们熟知的图像运用描图编织的方法编制而成的竹编制品,它以技艺、艺术作品图像指向市场消费,使得技术、艺术图案与经济纠缠在一起。

而正如莱顿所言“与西方社会中我们认可的那种艺术家的形象相比, 小型社会中的艺术家和他们的群众并没有分离。一般说来,他最多是一个兼职的专家, 在很大程度上与他周围的人具有同样的价值观念。”[2]而其中小型社会中的艺术家便是民间艺人。可见,民间艺人并不像精英艺术家那样追求作品的独立性与唯一性, 而是希望经由他们制作的作品能够得到更多人的认可。因此,手工技艺表现内容会随着不同时代人所具有的不同感情价值和理想世界的改变而改变。

从表现主题来看, 青神竹编技艺主要经历了由简单的几何组合图案发展为艺术作品中占据重要地位的,为人们熟知的作品图案的变化。日用类的立体竹编主要通过不同的编织方法编制出胡椒形、人字形、绞绳状、六角形、菠萝形(又称凹凸形)等规则的几何形。而平面扇面竹编扇面图案多为方形、菱形、人字、万字等组合而成。到70年代后期开始在扇面上编制简单的字样。而随着平面书画竹编技艺的兴起, 青神竹编的表现题材也经历了从前期《熊猫戏竹》《鹰击长空》《兰花》《松鹤延年》《王昭君像》等表现当地地域文化、带有吉祥意味同时又被人熟知的图案,到后期随着描图编织法的开创,可以编织出更为细密的《中国百帝图》《清明上河图》《蒙娜丽莎》《兰亭序》 等在美术历史中占据重要地位的历代名画。并不断根据时事发展、市场需求制定编制的主题,如根据《四川汶川大地震纪实·我们在一起》编织的《中华情》、2008年的《北京福娃》 系列以及2000年应在美华侨之约编织的《克林顿与希拉里》等。在提及为何选取名画为表现题材时,在当地小有名气的宋美湖坦言:“开始制作书画类青神平面竹编的时候,由于技艺比较粗糙, 所以会选取一些名家的名作为表达对象, 希望可以借助名家的名气增加产品的附加值。”①由此可见,图案在青神平面书画竹编的流通过程中占据主要地位。

(二)青神竹编技艺变迁

工艺形态的演进与变化背后隐藏着的正是其技艺的变迁。在青神竹编的历史发展过程中,有作为日常工具的青神竹编、作为艺术商品的青神竹编、作为文化遗产的青神竹编三种类型的存在方式。青神竹编技艺正是以这三种存在方式延续着指尖上的传承。

日用类的青神竹编注重其满足生产生活之需的功用,故其技艺的制作场所、工具以及工艺流程是在保证器具方便、耐用、易清洁的前提下进行的,因此,日用类竹编技艺的施展更多追求技艺本体的简单、精细化,而篾条的均匀度、扇面的平整度,还有竹编制品的圆周、收口编织的好坏,都成为评判一件日用类青神竹编制品的标准。而作为艺术商品的青神平面书画竹编的主要用途功能集中在对外满足消费者的精神需求, 对内增加技艺主体的经济收入, 是将竹编技艺从日常生活中脱离出来,摆脱其实用功能,将其提升为与艺术作品同类型的审美对象为出发点的。故其技艺系统也随着这一标准而发生变化。①青神平面书画竹编工艺流程更加繁复、更加科学。如刮篾片,要用小刀在同一片篾片上反复刮80 至120 次。再如干篾片,当地竹编艺人创制了恒温室,使得篾片的干燥度可以科学地测量。②更加注重染色环节,并将研制的彩色竹编技艺申请为国家专利。③为满足丰富的图案表现需求, 青神竹编状元殷超创制了描图编织法。根据打印好的作品图案的走向进行编织,有图案之处就捡起经篾,或用小星点显示,遇到图案的细微之处,如眼睛眉毛等,就将经篾再细分(破篾)。而色彩的饱和度、编织的精细度、版面布点的均匀度, 成为了评判一件青神平面书画竹编技艺好坏的标准。

纵观青神竹编技艺的变迁可以发现, 沿袭了平面竹编编织方法的技艺本身并没有创新性的变化,其工艺流程的繁复、科学化使得编织出的产品与原作的图案更加相似。最大的变化在于由原先的坐标编织法到现在的描图编织法的变化, 而编织方法变化背后所隐藏着的正是图案选取在技艺发展中占据越来越重要的地位。

二、非物质文化遗产保护中的青神竹编技艺

四川青神竹编技艺2008年被纳入国家级非物质文化遗产名录,自此,地方性的日常用具成为超越地方性的国家资源, 青神竹编获取了一种与国家权威挂钩的身份。围绕青神竹编技艺,形成了国家、地方政府、传承人、技艺持有者四个层级,地方政府成为连接国家政策与地方经济发展的中介, 既要保证按照国家级非物质文化遗产的标准发展青神竹编,达到规定的标准,又要保证商品化时代,当地的经济收入。即青神竹编技艺成为彰显地方荣耀表现地方政绩的符号。

由于作为艺术商品的青神平面竹编依据市场需求做出适应性改变,可以获取短时高效的利润,在青神形成大规模的生产。而作为日常工具的青神立体竹编和混合竹编技艺却因时代的变迁以及手工付出与价格回报不成正比,其价值惨遭压抑。因此,虽然青神竹编包括日用类立体、平面、混合竹编和平面书画竹编四类, 但在实际的非遗保护过程中, 青神当地政府对这几类青神竹编技艺的保护存在着明显的差异。

作为艺术商品的青神竹编技艺通过定型化的表征策略[3]成为青神竹编的主体。青神当地政府派青神竹编的传承人作为代表参加国际、国内的非遗展示活动,如北京奥组委举办的“中国故事”主题活动、成都国际非遗节等活动,在遗产展示的过程中,传承人将复杂的青神竹编技艺简化为原材料的展示、现场编织方法的演示、青神平面竹编字画作品的展览三个简单明了的流程, 并通过反复呈现, 使得青神平面竹编字画成为青神竹编的代表。

从以上可以看出, 秉持着原真性保护原则的非物质文化遗产保护中, 以政府为主导的保护主体以价格为标准, 将青神竹编技艺体系人为地分为了两种:类似于原材料的初级日用品生产技艺和短时高效的商品生产技艺。短时高效的商品技艺被保留下来,并成为保护的主要对象,而类似于初级产品的技艺在遗产保护中也伴随着平面书画竹编技艺的重视而被忽略。

三、非物质文化遗产保护中的竹编技艺传承人变迁

于贝尔认为,“技艺”当之无愧的是一个社会学的术语,作为一种名副其实的制度,它涉及一些集体表征而不仅仅是纯机械力学——有的因素与其说是机械的,不如说是隐性的、无意识的,它们源于特定群体的特征,并且依存于个体存在。它们在群体的整个表征系统中都会有所体现[4]。

(一)竹编技艺传承人性别变化

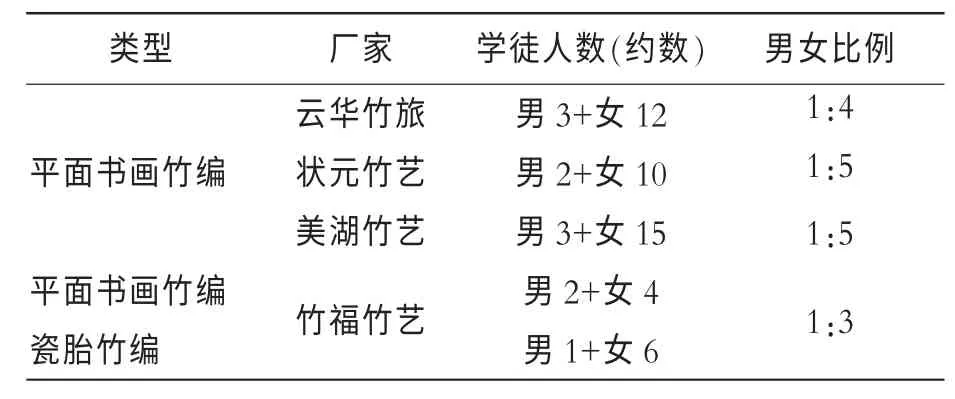

竹编技艺变迁也引发了从事竹编技艺人员的男女性别比例变化,如表1所示。从表中可以看出,现在学习竹编技艺的学徒主要是女性,总体看来,女性与男性学员的比例大约为4∶1。究其原因,无论是竹丝篾片的光洁度、宽窄粗细的均匀度、造型的准确度(圆周是否柔和)都需要手上有足够的力度才能完成,因此,从事日用类青神竹编的技艺传承人多为男性。而平面书画竹编更加强调与原图案的还原程度,所以无论是篾丝的粗细、布点的均匀都对技艺主体手指的灵巧度、心思的细腻度有一定的要求, 而正是这样的需求使得竹编行业中男女比例发生变化。

表1 2014年青神各竹编厂学徒男女比例

(二)技艺传承人身份变迁——由农民到篾匠到传承人、工人

随着青神竹编技艺被纳入非遗名录, 其技艺主体身份也有了明确的差异:精于编织艺术商品类平面竹编而又拥有大型竹编企业的技艺持有者被确定为传承人, 而善于编织艺术商品类竹编的其他人却处于篾匠与传承人之间, 没有明确的称谓。善于立体竹编、混合竹编的篾匠自然随着其技艺的衰落而转行成为一名工人。正如现为搬运工的青神立体竹编巧手李师傅在谈及立体竹编技艺时颇为失落地说道:“其实立体竹编的编织方法很多,平面竹编很简单。如果青神技能比赛有立体竹编竞赛,我会去参加。如果现在代表青神去参加立体竹编比赛,也就只有我可以。现在青神平面竹编主要是欣赏品,政府只是搭造一个平台,就像是中国竹艺城,投资几个亿,也就是一个地方标志。”②从中可以看出, 作为非物质文化遗产的青神竹编的发展背后所隐藏着的竹编艺人生命的转换。同为手艺人,仅仅因为所选技艺类别的不同,其人生轨迹截然不同。

四、青神竹编技艺的保护困境

通过分析青神竹编技艺的发展演变, 可以看出青神竹编起源于它的日常性, 并且所有的最高技艺都蕴含在日常性产品的生产中。但是近30年以来,由于市场化导向的引入,一部分青神竹编的艺人开始选择生产平面的、以纯商品化作为目标的产品生产。这种产品以市场为主,通过复制和借鉴艺术作品中知名度高的图像进行技艺表达,以增加技艺的附加值。

在工艺美术设计和制作中, 意匠是占据重要地位的。意匠是指为了实现精心构思的设计意图, 所采取的独具匠心的处理和精心而恰如其分的加工措施[5]。而任何一件艺术作品都是形神的统一,但由于神依附于形而存在,故以形写神成为艺术作品的表达方式。但这并不意味着形越似就越传神,过分强调形似,会桎梏匠人的想象力与创新能力, 从本质上注定了意匠化表达的局限性[6]。

青神平面书画竹编技艺施展过程中, 将原作的图像打印处理作为编织的画稿, 过分追求与原作的相似性,将写实做到了僵化的地步,因此,其所表现的作品只能是写实绘画的模仿, 只有匠而缺少意, 即在技艺施展过程中并没有匠人主观意识的存在。而据实描摹绘画图像,不仅使得传统手工技艺脱离了其实用功能,而且也丧失了绘画原作中的气韵,从而使得传统手工技艺变得平庸和呆板。

在今天的遗产保护过程中, 却将这种缺少意匠,脱离生活功用的技艺视为重点保护对象,从而将传统技艺类非物质文化遗产保护引向了以价格为标准,复制其他艺术作品图像,用艺术表象掩盖实用功能的发展方向。这一方面使得传统手工技艺本体因种种纠缠不清的利益冲突被遮蔽。丧失其作为工艺的首要条件——日常之用, 使其渐渐脱离了工艺本体。另一方面据实描摹桎梏了手工艺者的主体意识, 使得传统手工技艺无法成为表达匠人主观意象的真正的工艺美术。

注释:

① 美湖竹艺负责人。2014-6-3,采访人:刘慧,地点:青神县美湖竹艺铺面内。

② 青神立体竹编巧手,1957年生,12 岁开始跟随技师学习竹编技艺,十几年前转行做搬运工。2014-6-1,地点:青神县旧汽车站旁。

[1] 徐艺乙.中国历史文化中的传统手工艺[J].江苏社会学,2011(5):223-228.

[2] [英]罗伯特·莱顿.艺术人类学[M].靳大成,译.北京:文化艺术出版社,2009:150.

[3] 孙越.斯图亚特·霍尔的文化表征理论探究[D].山东大学,2012.

[4] [法]马塞尔·莫斯.论技术、技艺与文明[M].蒙养山人,译.北京:世界图书出版社,2010:34.

[5] 王荔.中国设计思想发展简史[M].长沙:湖南科学技术出版社,2003:183.

[6] 徐艺乙.关于非物质文化遗产的传承问题——在“中国非物质文化遗产保护黄山论坛”上的发言[J].重庆文理学院学报:社会科学版,2013(6):17-20.