第30届世界蹦床锦标赛女单项目运动员竞技表现分析

王 强,赵 琦

2014年11月7日至9日,第30届世界蹦床锦标赛在美国德通纳海滩举行。此次比赛是新奥运周期第二个世锦赛,设有男子和女子网上个人、单跳个人、网上同步以及小蹦床共计八个单项比赛。最大的亮点是增加了半决赛,取消了团体项目的争夺,中国队在所参加的六个项目中获得了5金2银成绩。蹦床网上个人比赛成绩包括难度分、完成分、高度分(飞行时间);单跳个人比赛成绩包括难度分、完成分,且决赛要表演两套动作,进行最终评定。“高、难、美、准、飘”被公认为蹦床项目特点的最佳表述。根据田麦久先生的项群理论,蹦床属于技能主导类表现难美性项群,对运动员的体能有很高的要求。竞技表现的一个重要指标就是运动成绩。运动成绩是根据特定的评定行为对运动员及其对手的竞技能力在比赛中发挥状况的综合评定[1]。笔者从运动成绩角度出发,对蹦床运动员的竞技表现进行分析与研究,旨在揭示蹦床运动项目的本质及其运动和训练规律,从而使蹦床项目得到更加完善的发展。

1 研究对象与方法

以2014年第30届世界蹦床锦标赛女子网上个人、女子单跳个人运动员的竞技表现为研究对象,采用录像观察、数理统计等方法,对蹦床网上和单跳决赛成套动作的选择情况、成绩结构以及技术、难度、飞行时间与成绩的贡献率、相关性等进行分析研究。

2 结果与分析

2.1 网上个人项目运动员参赛动作、技术及成绩特征分析

为了提高竞技水平,完善规范运动项目,提高观赏性,体育项目的规则往往不断创新和改革。从1997年至今,五个奥运周期,蹦床网上项目规则出现了很大的变化。从“采用锦标赛规则第一套动作无难度分”到“第一套动作提出五个特殊要求”,发展到“第一套动作两个难度动作计为难度分”,再到“增加高度时间评定因素,增加器械弹性”,最后到2013年以来半决赛的加入更对蹦床运动员的竞技能力提出了挑战。由此可见,一个优秀的蹦床运动员的技术应该具有明显的时代特征。

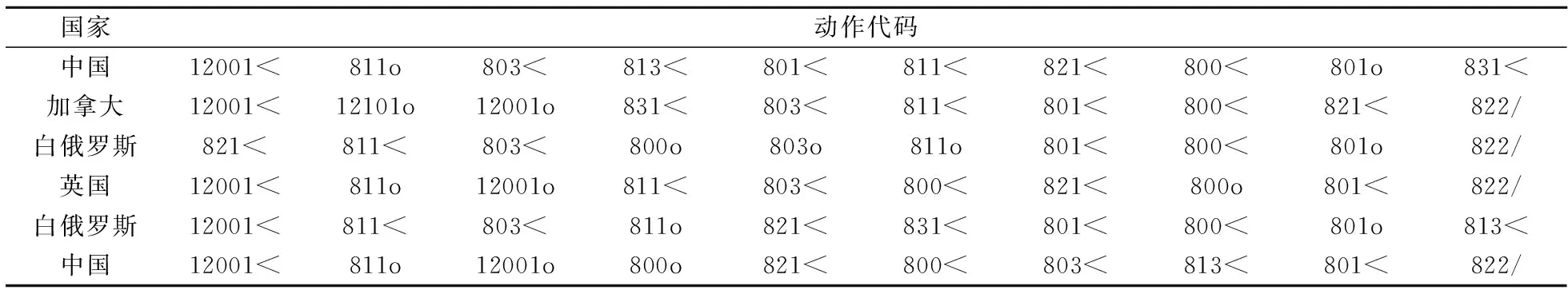

2.1.1参赛动作比较分析网上个人项目动作通常包括屈体,直体和团身三大类。为了有利于落网,通常运动员都选择一前一后转体进行比赛。由表1可知,运动员首选动作都是屈体,而且以屈体居多,这与动作的衔接和发力有很大关系。因为动作开始前都是直体跳,第一个动作选择屈体可以更好地加大重力势能,有利于网上发力,最后一个动作则有四名运动员选择了直体。从表1中可以看出,直体动作很少被用到,甚至有两名运动员没有用到直体动作。

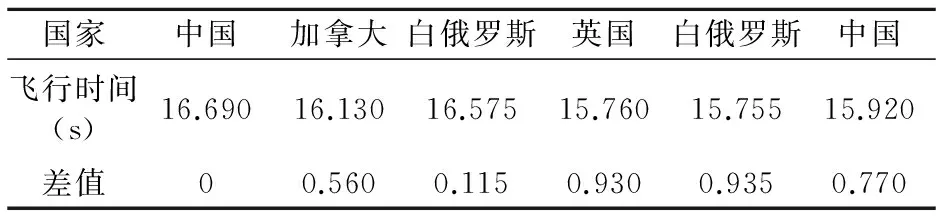

2.1.2空中飞行时间比较分析“飞行时间”指除选手压网和起网的时间之外运动员实际完成单个动作的腾空时间之和,也就是运动员在网面以上完成动作的时间之和。如果出现动作中断,则只计算其实际完成动作的腾空时间[1]。腾空时间以秒来计算,保留三位小数,在总成绩中直接加入,即飞行时间就是运动员的飞行分或者高度分。

表1 第30届蹦床世锦赛女子网上个人决赛动作选择情况(n=6)

注:“<”、“/”和“o”,分别代表“屈体”、“直体”和“团身”,按名次顺序排列。

飞行分与运动员预跳和身体协调能力或者说是调整“非技术性位移”的能力有关。假定能量没有损失,则gh=1/2V2,也就是说速度与高度成正比,运动员只有获得最大垂直速度,才可以达到最大的腾空高度(见表2)。飞行分的最大差值接近一秒,可以说对比赛结果具有举足轻重的作用。

表2 第30届蹦床世锦赛女子网上个人决赛套动作飞行时间比较(n=6)

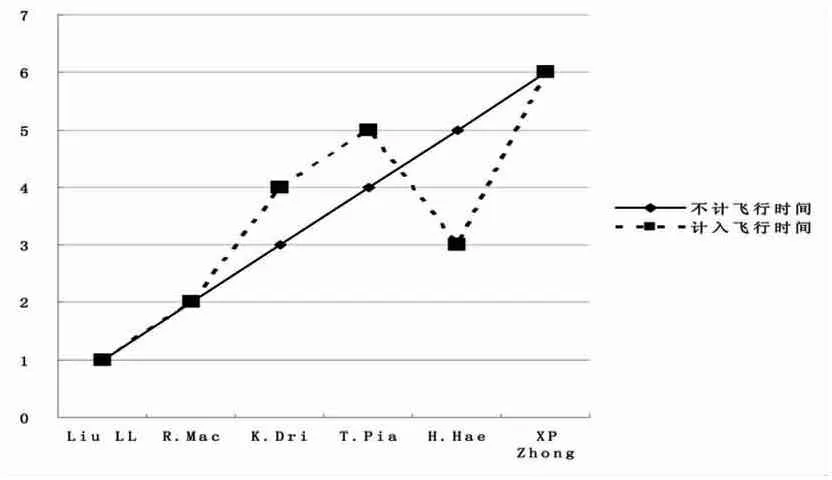

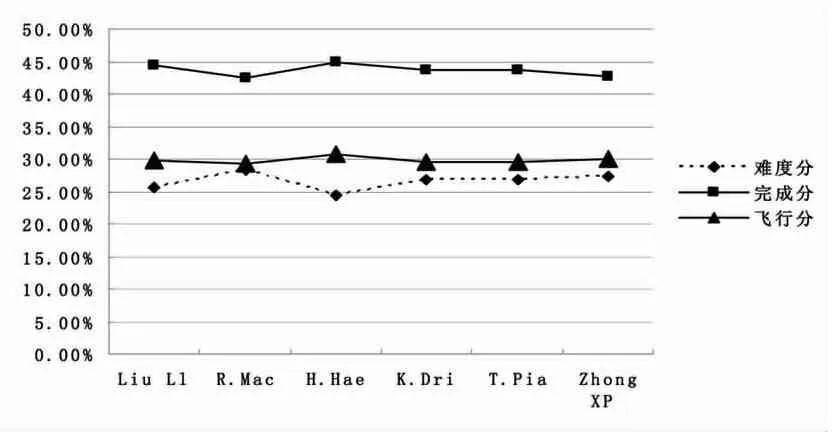

飞行时间的加入,打破了以往难度和质量双重因素螺旋上升决定成绩的平衡状态,变为三维因素共同协调统一。由图1可知,去掉飞行分后,运动员的名次发生了很大变化,尤其白俄罗斯选手Hana Haechonak,名次倒退了两名。当然,运动员也要根据自己的竞技实力,合理处理高度时间与难度和完成质量的关系。运动员需要不断提高自己的体能和技能,包括战术、心理和智能,艺能等,才可以跟上时代的步伐。

图1飞行时间计入总分对名次的影响

2.1.3成绩结构特征分析规则规定,技术分根据运动员成套动作完成过程中动作腾空高度、技术规格、技术的合理性、身体姿态、动作的稳定性,以及动作的协调性、韵律、节奏等艺术因素进行综合评判。技术分最高为30分[3],难度分和飞行分则不封顶。由表3可见,运动员的完成分基本在23-25分之间徘徊,表现一般,说明比赛的残酷性,并不是考虑单一因素,而是考虑了难度,技术,飞行等诸多因素的结果。

表3 第30届蹦床世锦赛女子网上个人决赛成绩(n=6)

运动员参加决赛的动作为自选动作,运动员通常会根据自己的竞技能力来选择动作,以稳定为前提,所以不会一味地追求难度,而首先要确保一整套动作顺利完成。由图2可知,各技术指标与成绩成正相关,完成分对比赛贡献率最大。其次则是飞行分,最后为难度分。由此可见,一个优秀的蹦床网上运动员,比赛时首先要确保动作的完成;其次要努力提高自己的飞行时间;最后再追求动作的难度。

图2第30届蹦床世锦赛女子网上个人技术指标贡献率(n=6)

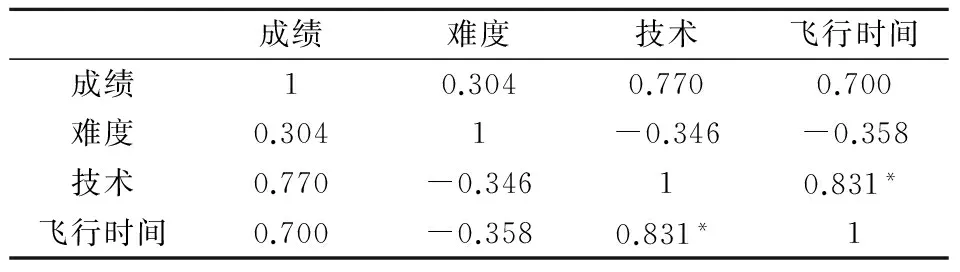

从第30届蹦床世锦赛女子网上技术指标的相关性来看(见表4),技术和飞行时间与成绩的相关性系数较高,分别为0.770和0.700,难度则较低。飞行时间与技术相关性系数为零的概率小于0.05,统计结论为差异具显著性,也就是说一个优秀女子蹦床运动员要想提高飞行时间,必须相应地提高技术,二者相辅相成。技术和难度显示负相关,则表明运动员没有很好地处理难度和技术的关系,过多考虑了完成,以稳定优先。其实在比赛中,三者是互相协调促进的。有了良好的技术和高度,才可以更好地做难度动作,所以要合理辩证地处理三者的关系,实现三维统一。

表4 第30届蹦床世锦赛女子网上个人技术指标的相关性分析(n=6)

*表示P<0.05(P指相关性为0的假设成立的概率)。

2.2 单跳个人项目运动员参赛动作及成绩结构特征分析

2.2.1参赛动作比较分析单跳项目比较冷门,不属于奥运会比赛项目,世锦赛就是运动员的最大舞台。规则要求比赛在一条铺上厚毯的木质窄长专用跑道上完成的。运动员要连续完成一整套高难技术动作,包括前空翻、后空翻、侧空翻、前空翻接侧空翻、后空翻接侧空翻等,最后落在跑道尽头的垫子上。按照规定,整套动作应由八个以内的单个动作构成,最后必须以空翻动作结束[2]。

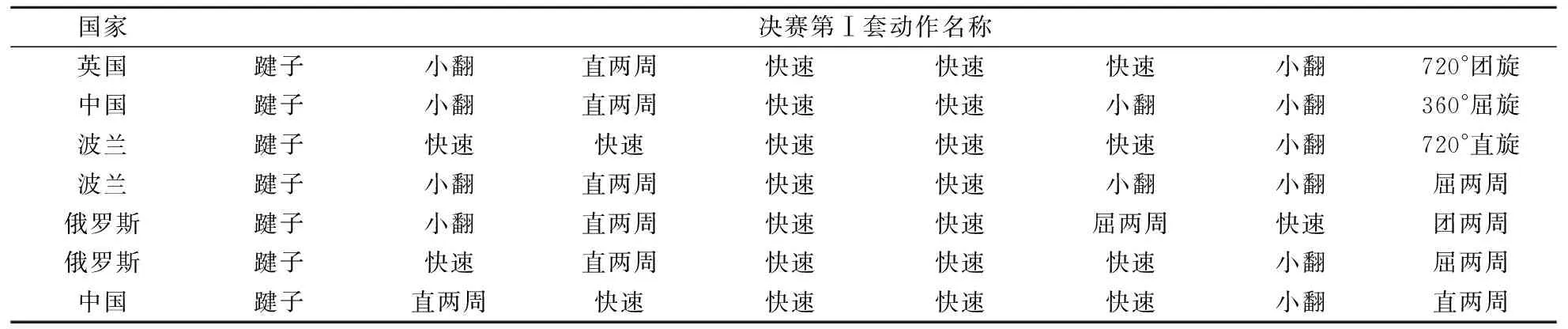

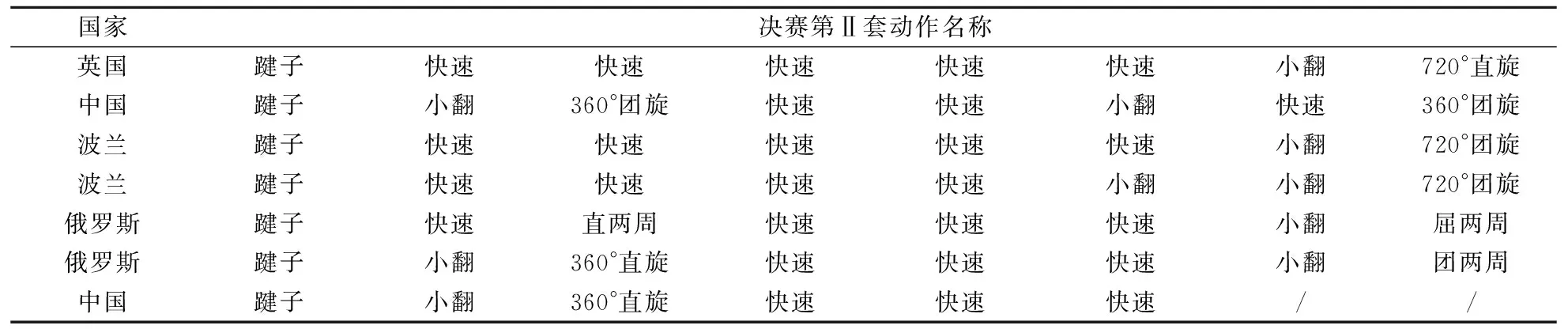

一般情况下,选手都是选择踺子和小翻开始一整套动作的表演,因为前者向后者的转化衔接性较好。由表5、表6可知,决赛两套动作,第Ⅰ套套路以翻腾为主;第Ⅱ套套路以转体为主。运动员在落地前都选择了高难度动作,而倒数第二个动作也多为小翻,中间则为快速动作,可见小翻和快速对单跳运动员的重要性。我国选手贾芳芳正是在第Ⅱ动作小翻出现重大失误,最终没有完成比赛,在领先的情况下与冠军失之交臂。

表5 第30届蹦床世锦赛女子单跳个人决赛动作选择情况(n=7)

注:按运动员名次顺序排列,下同。

表6 第30届蹦床世锦赛女子单跳个人决赛动作选择情况(n=7)

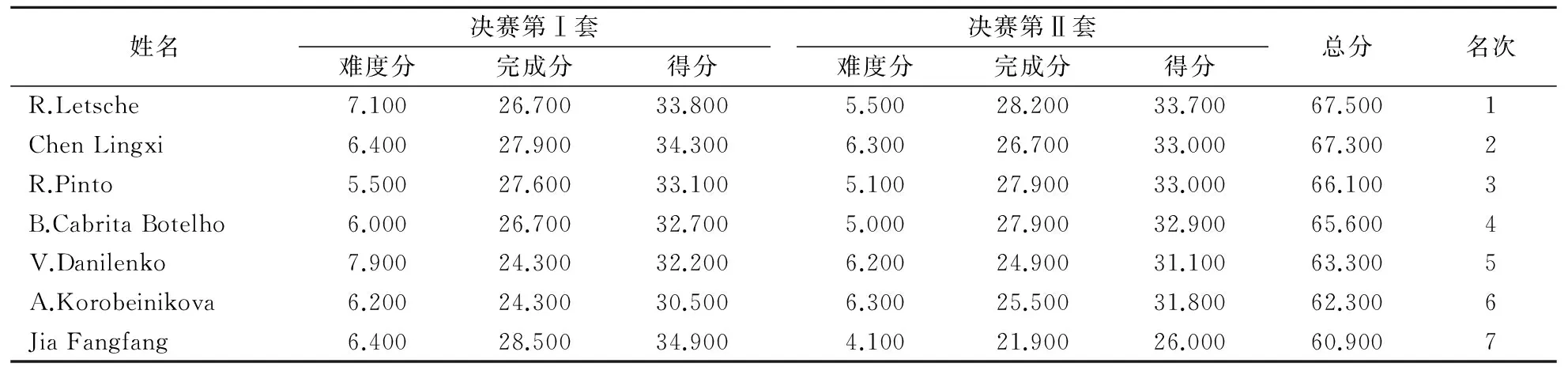

2.2.2成绩结构特征分析单跳个人项目成绩由难度分和完成分组成。同网上个人项目一样,如果运动员出现失误,则只对之前的比赛进行评分,所以稳定同样是前提。运动员的出场顺序是根据资格赛排名的反序确定的,第Ⅰ和第Ⅱ套动作出场顺序一样,这样也是为了保护优秀运动员,有利于优秀成绩的产生。由表7可以看出,决赛两套动作对总分的贡献率基本相当,只有我国选手贾芳芳由于失误而导致分值下降。

表7 第30届蹦床世锦赛女子单跳个人决赛成绩(n=7)

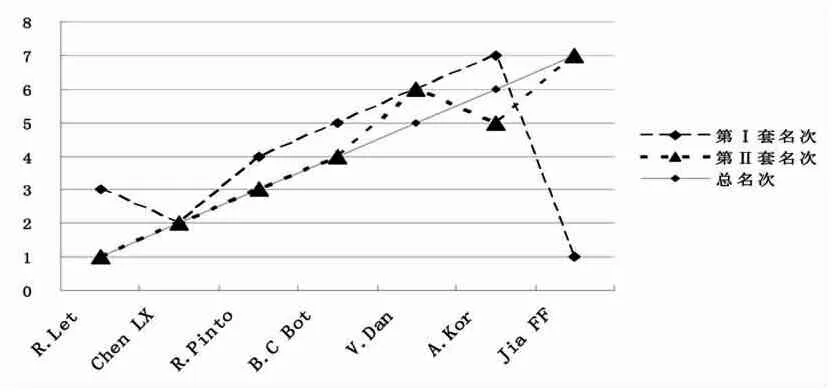

两套动作可以更好地反映出运动员的竞技实力,对每套动作单独进行排名,如果名次相同或相近的话,表明运动员发挥稳定,综合实力较好。由图3可以看出,我国选手陈凌茜发挥最稳定,两套动作实力相仿;俄罗斯选手Anna Korobeinikova则在转体套路上具有一定的优势;其他运动员则在第Ⅰ套动作中有所保留,当然也和运气和发挥有很大的关系。运动员一定要克服困难,不受外界影响,这样才可以发挥出正常的水平。

图3决赛Ⅰ、Ⅱ套动作排名情况(n=7)

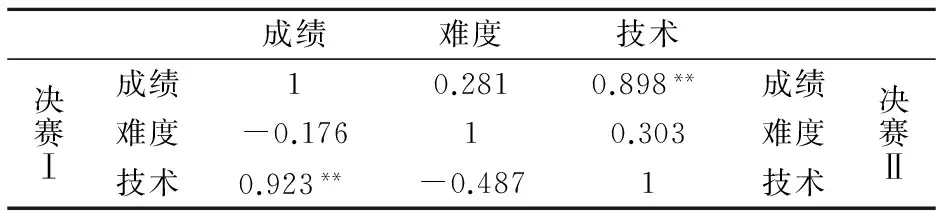

从第30届蹦床世锦赛女子单跳技术指标的相关性来看(见表8),两套动作中,技术与成绩相关性系数为0的概率小于0.01,统计结论为差异具高度显著性。也就是说一个优秀女子单跳运动员要想提高比赛成绩,必须在技术上下大功夫。第Ⅰ套动作难度与成绩,技术与难度成负相关。可见运动员把重点放在了最后一套动作上,这也是战术的一种体现;第Ⅱ套动作是运动员最后实力的拼搏,不需保留,所以技术与难度,难度与成绩的相关性也表现得淋漓尽致。要想获得好成绩,一方面要注重体能、技能的训练;另一方面还得注重战术、智能、心理和艺能的训练。

表8 第30届蹦床世锦赛女子单跳个人技术指标的相关性分析(n=7)

**表示P<0.01,(P指相关性为0的假设成立的概率)。

3 结论与建议

3.1 结论

(1)第30届蹦床世锦赛女单项目运动员在决赛中发挥基本正常,表现出了自身的竞技实力,具有明显的时代特征。

(2)网上个人项目:决赛套路动作多使用前、后两类空翻动作交替进行,屈体居多,基本不用直体动作。运动员个体间的动作难度选择差异较小;飞行时间差值在一秒之内,差异不明显,但贡献率明显大于难度分;技术、飞行时间、难度与成绩成正相关,技术>飞行时间>难度,技术与飞行时间具有高相关性。

(3)单跳个人项目:决赛第Ⅰ套动作翻腾为主,第Ⅱ套动作转体为主,动作衔接以踺子、小翻、快速为主;第Ⅱ套动作对成绩起至关作用;技术与成绩相关性较大;第Ⅰ套动作技术与难度成负相关,第Ⅱ套动作技术与难度成正相关。

3.2 建议

运动员要想提高成绩,必须紧跟时代步伐,把握蹦床网上个人和单跳个人项目的制胜规律;吃透规则,找准方向;成套动作编排要以“稳”字当先,处理好难度、技术、时间(网上个人)的三维关系,注重训练手段的有效性和实效性;注重技术的创新;要全面发展运动员的体能、技能、战术、心理、智能、艺能等。

[1] 王强,赵琦.世界优秀女子蹦床运动员成绩特征分析[J].南京体育学院学报(自然科学版),2013,12(1):63~66.

[2] http://baike.baidu.com/link?url=pfu7d1ztToEUq88_3DslUYZLco-iXhNDaMxWu8llJNIdqb-AT6OuHphB3LahUCyHsc0ZsV_4GVqb4IWNVGnZO_[2014-12-13].

[3] 吴涛.蹦床运动员竞技能力的研究[J].南京体育学院学报(自然科学版),2010,9(4):65~67.

[4] 冯本余.第27届世界蹦床锦标赛中、外优秀男子运动员网上个人飞行时间特征研究[J].中国体育科技,2011,47(3):46~48.

[5] 朱礼金.第27届世界蹦床锦标赛优秀女子蹦床运动员比赛成绩特征研究[J].辽宁体育科技,2011,33(4):72~75.

[6] 田佳.2012年伦敦奥运会蹦床网上个人比赛评析[J].搏击·体育论坛,2012,5(8):76~78.

[7] 朱礼金.2010年世界蹦床锦标赛我国优秀女子运动员竞技水平分析[J].山东体育学院学报,2011,27(6):69~73.

[8] 刘爱梅.新规则周期世界优秀女子蹦床运动员技战术特征及我国蹦床训练策略研究[J].山东体育学院学报,2014,30(4):93~97.

[9] 张辉.从竞技蹦床比赛规则的演变探究其技术动作的发展动向[J]. 南京体育学院学报(自然科学版),2013,27(5):114~118.

[10] 廖元金,赵秋爽.蹦床评分规则的演变对运动员竞技能力的影响分析[J].福建体育科技,2013,32(6):16~18.