浅析金融资产涉及的递延所得税处理

汪萌

摘要:根据会计准则的规定,金融资产一般按照公允价值或者摊余成本等进行后续计量,与金融资产的计税基础通常会存在暂时性差异,进而产生递延所得税资产或递延所得税负债。递延所得税的确认与计量对于企业的资产、负债及所有者权益均产生重要影响,如何正确合理的进行金融资产涉及的递延所得税处理应当成为企业财务人员尤其是金融投资类企业财务人员关注的重点之一。

关键词:递延所得税资产;递延所得税负债;金融资产

一、金融资产涉及的主要暂时性差异项目

会计准则要求对金融资产的后续计量采用公允价值或摊余成本等计量方法,而税务处理时要求采用历史成本法计量;会计准则要求根据金融资产账面金额与可收回金额之间的差额计提减值准备,而税务处理时对金融资产减值准备不允许扣除。这使得金融资产账面价值和其计税基础之间产生了暂时性差异。

金融资产涉及的主要暂时性差异项目有:交易性金融资产公允价值变动、可供出售类金融资产公允价值变动、持有至到期投资的折溢价摊销以及金融资产减值准备。

交易性金融资产及可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,持有至到期投资采用实际利率法进行溢折价摊销,与其计税基础之间通常会存在暂时性差异。

可供出售金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项这三类金融资产,如果在资产负债表日有客观证据表明它们发生了减值,则需要计提减值准备,确认减值损失。需要注意的是,可供出售金融资产只有在该资产期末价值下降的幅度较大或持续的时间较长的情况下,才需计提减值准备。而税法规定的计税基础是其历史成本,由此产生了可抵扣暂时性差异。

二、典型解析

(一)交易性金融资产公允价值变动

2×14年5月1日,甲公司从二级市场以每股9元购入A股票100万股,以每股12元购入B股票80万股,2×14年12月31日,A股票市价为8元,B股票市价为10元;2×15年12月31日,A股票市价为10元,B股票市价为11元,甲公司将A股票和B股票划分为交易性金融资产,所得税率为25%,假设不考虑其他因素。

2×14年12月31日相关处理如下:

A股票账面价值为800万元,其计税基础为900万元,可抵扣暂时性差异为100万元,应确认递延所得税资产25万元(100万元*25%)。

B股票账面价值为800万元,其计税基础为960万元,可抵扣暂时性差异为160万元,应确认递延所得税资产40万元(160万元*25%)。

2×15年12月31日相关处理如下:

A股票账面价值为1000万元,其计税基础仍为900万元,应纳税暂时性差异为100万元,应确认递延所得税负债25万元(100万元*25%)。此处应注意,应先将2×14年12月31日确认的A股票的递延所得税资产25万元冲回,然后再确认递延所得税负债25万元。

B股票账面价值为880万元,其计税基础为960万元,可抵扣暂时性差异为80万元,B股票产生的递延所得税资产余额应为20万元(80万元*25%)。此处应注意,由于2×14年12月31日确认B股票递延所得税资产40万元,所以,应冲回递延所得税资产20万元(40万元-20万元)。通过以上例解,我们可以看出,在资产负债表日,确认递延所得税资产或递延所得税负债时,不是简单的根据金融资产的账面价值和计税基础的差额乘以所得税税率计算当期应确认金额,而是通过与之前所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的余额进行比对,当期进行递延所得税的转回、补计处理或者进行转回递延所得税资产确认递延所得税负债以及转回递延所得税负债确认递延所得税资产等处理。

另外,实务操作中还存在一种处理误区,就是将多项交易性金融资产公允价值变动合并计算,进而确认相应的递延所得税资产或者递延所得税负债,合并处理是一种简化方法,但是根据合并金额只能确认一种递延所得税资产或者递延所得税负债,合并金额不能反映各项交易性金融资产的分类基础,容易造成递延所得税种类确认和金额计量错误。

上例中,假设将A股票B股票公允价值变动合并计算。

2×14年12月31日相关处理如下:

甲公司交易性金融资产的账面价值为1600万元(A股票800万元、B股票800万元),计税基础为1860万元(A股票900万元、B股票960万元),可抵扣暂时性差异为260万元,当期应确认递延所得税资产65万元(260万元*25%),此时,合并处理与分别处理确认的递延所得税种类及金额一致。

2×15年12月31日相关处理如下:

甲公司交易性金融资产的账面价值为1880万元(A股票1000万元、B股票880万元),计税基础仍为1860万元(A股票900万元、B股票960万元),应纳税暂时性差异为20万元,当期应转回递延所得税资产65万元,确认递延所得税负债5万元(20万元*25%);上例中A股票B股票分别处理时,2×15年12月31日,甲公司递延所得税负债余额为25万元,递延所得税资产余额为20万元。合并处理的结果虚减了甲公司资产和负债各20万元。

(二)可供出售类金融资产公允价值变动

可供出售金融资产公允价值变动产生的递延所得税处理与交易性金融资产类似,不同的是,可供出售金融资产对应的递延所得税计入资本公积,而不是计入损益。

(三)持有至到期投资的折溢价摊销

2×14年1月1日,甲公司从二级市场购入C公司4年期债券,支付价款41486万元,债券面值40000万元,每年付息一次,到期还本。合同约定债券发行方C公司在遇到特定情况下可以将债券赎回,且不需要为赎回支付额外款项。甲公司在购买时预计发行方不会提前赎回,并将其划分为持有至到期投资。该债券票面利率4%,实际利率3%,所得税率为25%,假设不考虑其他因素。

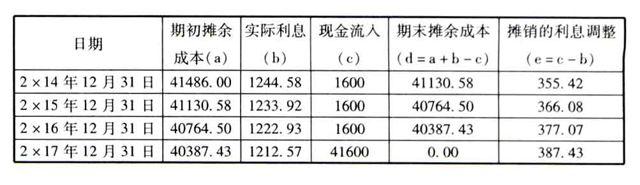

根据例中信息,我们可以制成持有至到期投资溢价摊销表,见下表(单位万元):

2×14年12月31日,持有至到期投资的账面价值随着利息的调整由41486万元降为41330.58万元,其计税基础仍为41486万元,账面价值小于计税基础,产生可抵扣暂时性差异355.42万元,甲公司应确认递延所得税资产88.86万元(355.42万元*25%)。

以此类推,2×15年至2×17年,甲公司应分别确认递延所得税资产91.52万元、94.27万元和96.86万元。

2×17年12月31日,C公司债券到期,收到本金40000万元,其计税基础为41486万元,差额部分计算抵扣所得税,因此,甲公司处置C公司债券时,收到的价款未达到计税基础部分1486万元(41486-40000=1486万元)要计算抵扣所得税,也就是以前确认的递延所得税资产此时全部转回,由此产生的转回递延所得税资产为371.50万元(1486万元*25%),即2×14年至2×17年确认的递延所得税资产之和(88.86+91.52+94.27+96.86 =371.50万元)。

(四)金融资产减值准备

甲公司2×14年应收款项余额为200万元,坏账准备余额为20万元。2×15年发生坏账12万元,收回前期已核销的坏账3万元,2×15年年末应收款余额220万元,计提坏账准备5.5万元。2×16年发生坏账15万元,2×16年年末应收款余额260万元,计提坏账准备18.50万元。假设甲公司年末计提坏账准备,其发生的坏账损失已全部经过税务部门的审批;税法不允许扣除计提的坏账准备,企业所得税税率为25%,预计在未来三年内有足够的应纳税所得额可以抵扣,不考虑其他因素。

2×14年12月31日,甲公司应收款项账面价值为180万元(200-20=180万元),其计税基础为200万元,两者存在可抵扣暂时性差异20万元,需确认递延所得税资产5万元(20万元*25%)。

2×15年12月31日,甲公司坏账准备的账面价值为16.50万元(20-12+3+5.5=16.50万元),坏账准备的计税基础为0,两者存在可抵扣暂时性差异16.50万元,应转回递延所得税资产0.88万元(5-16.50*25%=0.88万元)。

2×16年12月31日,甲公司坏账准备的账面价值为20万元(16.50-15+18.50=20万元),坏账准备的计税基础为0,两者存在可抵扣暂时性差异20万元,应确认延所得税资产0.88万元(20*25%-4.12=0.88万元),此时甲公司递延所得税资产余额为5万元(20万元*25%)。

参考文献:

[1] 财政部.企业会计准则2006.经济科学出版社,2006.

[2] 刘儒.实际利率法下持有至到期投资的涉税问题探讨[J].安徽工业大学学报,2008:28-29.

——金融资产转移

——基于金融行业上市公司的数据分析