基于KSAIBs增进的中职教育质量评价模型构建

闫志利 姚金蕾

摘 要 KSAIBs作为人力资源个体素质指标的集合,包含知识、技能、能力、中介变量和行为5个要素。依据教育增值理论,学生接受中职教育后KSAIBs的增进幅度,可直接反映中职教育质量。遵循中职教育技能型人才培养目标,结合政府、企业及学生对提升中职教育质量的要求,应用Delphi法,将中职学生KSAIBs各要素分解为21项指标,构建中职教育质量评价指标体系;应用AHP法,确定了KSAIBs各要素指标权重,构建中职教育质量评价模型,并提出了具体实施方法。

关键词 中等职业教育;质量评价;指标体系;评价模型

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2014)28-0041-07

中职教育是我国现代职业教育发展的基础。国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》指出,“完善职业教育质量评价制度,实施职业教育质量年度报告制度”。

20世纪90年代,发达国家倡行的教育增值(Value-added)理论[1]认为,教育的产品是学生接受教育后相关素质指标的增进量。换言之,学生素质的提升幅度体现了教育质量,是教育评价的核心内容。本研究应用人力资源开发理论中的KSAIBs(Knowledge,知识;Skills,技能;Abilities,能力;Intervening Variables,中介变量;Behavior,行为)个体素质评价模型[2],提出了中职教育质量评价指标体系,构建了中职教育质量评价模型。

一、构建思路

(一)构建目标

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》指出,构建中职教育质量标准及评价模型,应将中职教育培养技能型人才的目标作为核心要素,实现人才培养标准与职业标准对接。同时,搭建由政府、学校、家长及社会各方面共同参与的中职教育质量评价平台,构建中职教育质量评价指标体系,采用多种评价方式对学生综合素质进行评价,促进中职学生全面发展。

(二)质量标准

教育部《关于全面推进素质教育、深化中等职业教育教学改革的意见》对中职教育人才培养质量标准进行了高度概括,要求中职毕业生“应当具有科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想以及良好的职业道德和行为规范;具有基本的科学文化素养,掌握必需的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能;具有继续学习能力和适应职业变化能力;具有创新精神和实践能力、立业创业能力;具有健康的身体和心理;具有基本的欣赏美和创造美的能力”[3]。

(三)构建原则

1.多方参与原则

基于利益相关者理论,确定中职教育质量指标及评价模型的构建应兼顾各利益相关者,以评价指标及模型为平台,吸收各方面力量积极参与中职教育质量评价,进而实现《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出的“开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评价活动”的要求。

2.全面发展原则

以KSAIBs增进为基础建立中职教育质量指标及评价模型,涉及中职学生的知识、技能、能力、中介变量及行为等5个方面。特别是中介变量将中职学生动机、情感、态度等要素置入质量标准及评价模型之中,可从外在素质与内在素质两个方面评价学生,进而完成教育部提出“完善对学生的综合素质评价”、“引导学生全面发展”的目标。

3.客观公平原则

基于教育增值理论,以中职学生入学时KSAIBs状况为起点,以中职学生完成一段时间学习或毕业后KSAIBs状况为终点,计算其KSAIBs增进量,将之视为中职教育的质量指标并实施评价,可消除由于地区经济社会发展差异等外界因素对中职教育质量评价的影响,使不同区域的中职教育质量评价更趋客观公平。

二、构建过程

(一)文献分析

分析我国现行中职教育改革与发展的规划、意见、通知,以及国内外有关人力资源个体素质KSAIBs评价指标的研究文献,确认我国中职教育人才培养目标与人力资源个体素质KSAIBs指标内涵存在高度一致性。据此,将我国中职教育人才培养目标对应分解于学生综合素质KSAIBs指标之下,为构建基于KSAIBs增进的中职教育质量指标及评价模型奠定基础。

(二)专家访谈

从河北省唐山市、秦皇岛市各选取2所(共4所)中职学校,每校确立10名具有8年以上工作经验,既熟悉企业需求、又了解中职学生诉求的教师(共40名)为访谈对象,研讨KSAIBs的各层次指标。访谈教师中既有专业课教师,也有实习指导课教师以及负责招生就业的教师等。访谈结果表明,所有教师均认为以KSAIBs增进幅度(量)为基础构建中职教育质量指标及评价模型具有较强的可行性。在此基础上,运用Delphi法,将研讨后拟定的中职教育质量指标体系“倒树状图”单独发送到每位教师再次征询意见,回收后汇总整理再征询意见。如此循环,经3次反复,最终设计出具有广泛认知基础的中职教育质量指标体系,见图1。

(三)问卷调查

1.问卷设计

依据图1所示的中职教育质量指标体系,设计了各指标重要性调查问卷。将各指标重要性分为10级,分别用数字1~10表示。10为重要性最高,1为重要性最低。按专家访谈选择教师标准,在河北省秦皇岛市一所中职学校预调查了42名中职教师。运用SPSS19.0统计软件分析调查结果,确认该问卷信度为0.844,KMO值为0.742,在可接受范围之内[4]。

2.问卷施测

按专家访谈选择教师要求,在唐山市4所、秦皇岛市3所(共7所)中职学校选择了210名中职教师(每校选择30名)实施问卷调查。共发放问卷210份,回收201份,问卷回收率为95.71%。按缺项、漏项等标准剔除无效问卷,确定有效问卷187份,问卷有效率为93.03%。

(四)模型构建

利用EXCEL软件对问卷调查结果进行统计,建立数据库。应用AHP法[5],对187份有效问卷进行层次分析,计算了各指标权重。在此基础上,构建了基于KSAIBs增进的中职教育质量指标及评价模型,并阐释了评价模型的具体应用方法。

三、质量指标

将中职学生综合素质的KSAIBs状况设定为一级指标,K、S、A、I、B要素为二级指标,并在二级指标下设定三级指标,作为中职教育质量评价指标体系。

(一)K及下设指标

K为知识指标,下设文化知识(K1)、专业知识(K2)和人文辅助知识(K3)等3项三级指标。

1.文化知识

教育部2009年下发的《关于印发新修订的中等职业学校语文等七门公共基础课程教学大纲的通知》[6]规定,中职学校文化基础课包括语文、数学、英语、计算机应用基础、体育与健康、物理、化学7门课程。中职学生通过学校组织的课程学习及考试,才能达到国家对中职学生文化知识基本素养的要求。

2.专业知识

指中职学生学习某一专业所需要的专门性知识。不同专业中职学生需要掌握的专业知识不同,但均可以通过专业课和实践课相结合的学习方式完成。与此相对应,专业知识测评也应通过试卷测试和专业实践测评相结合的方式完成。中职学生通过学校组织的专业知识测评,才能被认定为达到培养质量标准。

3.人文辅助知识

人文辅助知识包括人文知识和辅助知识两部分,主要是关于精神生活领域的基本知识,如历史知识、文学知识、政治知识、法律知识、艺术知识等,对提升中职学生的整体素质尤为重要。中职学生人文辅助知识的学习,主要通过中职教师在教学活动中融入人文思想实现,也可通过中职学校设定专门课程完成。同时,学校和班级组织的各种集体活动,对提高中职学生的人文辅助知识水平也具有一定的促进效果。此类知识可由中职学校通过考试、考核的方式完成。

(二)S及下设指标

S为技能指标,下设职业资格(S1)、上岗许可(S2)、技能比赛(S3)和其他职业资格(S4)等4项三级指标。

1.职业资格

中职学生毕业必须通过国家相关职业资格考试,获取相应专业的中级及以上(含中级)职业资格证书。如机电一体化专业,学生毕业需要取得表示其具备中级技能操作水平的《电工证》或《车工证》等。此类知识及技能主要通过中职学校的教学与实践活动获得,由国家认定的职业资格鉴定部门考核。

2.上岗许可

中职毕业生实现顺利就业,需要在毕业前获取上岗证书,证实其具备独立操作水平。如机电一体化专业学生需要获取《安全生产证书》等。此类知识及技能也主要通过中职学校教学与实践活动获得,由地方行业主管部门负责考核。

3.技能比赛

目前,各级职业教育主管部门每年都举行中职学生技能比赛活动,表明中职学生掌握技能水平的状况,并以此推动中职学校教育教学工作。比赛分为市级、省级及国家级三个层级,获奖层级越高,表明技能水平越高。此项指标考核由各级技能大赛组委会负责。

4.其他职业资格

中职学生获取的相关职业资格证书越多,表明其具有更强的职业应变能力。将该项指标纳入中职教育质量指标,有利于拓展中职学生的知识面及技能覆盖面。此类技能主要通过中职学校教育教学及实习实践获得,考试、考核亦由国家指定的职业技能鉴定机构组织实施。

(三)A及下设指标

A为能力指标,下设终身学习能力(A1)、动手操作能力(A2)、创新能力(A3)、创业能力(A4)、欣赏和创造美的能力(A5)、沟通能力(A6)和团队合作能力(A7)等7项三级指标。

1.终身学习能力

为适应社会发展和个体发展的双重需要,中职学生应具备较强的终身学习能力,包括良好的学习习惯、较强的自学能力及信息技术应用能力等。该项能力的考核由企业(或实习单位)通过评价中职学生掌握新知识和新技术的能力状况完成。同时,亦应考虑考入上一层次学校学习的中职毕业生数量。

2.动手操作能力

动手操作能力是中级技能型专门人才必备的一项实践技能。中职学生动手操作能力主要通过学校开设的实践性教学课程以及校企合作实施的教学实习、生产实习获得。该项能力的考核,主要通过国家职业鉴定部门组织的技能考试或由企业指导师傅评价完成。

3.创新能力

创新能力指中职学生运用所学知识与技能,在实践活动中不断提供新思想、新方法和新发明的能力,主要通过中职学校组织有意义的创新实践活动,中职学生参与创新实践获得[7]。具体考核可由中职学校实施,也可由企业(或实习单位)实施,考核的主要内容为对学生作品的创新性作出评价。

4.创业能力

创业能力指中职学生的决策能力、经营管理能力、社会交往能力以及组织协调能力等,主要通过中职学校开设专门的创业课程、组织学生参加创业比赛活动等获得,目的在于使中职学生充分发掘自身潜能,为创业做好准备。由中职学校组织考核,主要内容为对学生在创业比赛活动中的各项表现及创收额度等进行评价。对已创业学生,则由政府相关部门进行考核。

5.欣赏和创造美的能力

中职学生应能感受并欣赏生活、自然、艺术之美,具有健康的审美情趣。中职学校通过开设思想政治教育课程、美学指导课程等,指导和帮助学生认识美、创造美。由中职学校或合作、就业企业进行考核,对中职学生的美学作品进行评价,或对中职学生就某一事物的美学评价进行“再评价”。

6.沟通能力

沟通能力是中职学生必须具备的一种能力,对中职学生实现自我发展有着巨大的推动作用。沟通能力也反映了中职学生的人际交往能力,主要通过在校期间参加小组活动、班级活动及团队合作等人际交往活动获得。某学生的沟通能力,由与其交往过的其他学生(员工)进行匿名评价。

7.团队合作能力

中职学生的团队合作能力建立在团队精神、互帮互助基础之上,可使团队达到最大的工作效率,取得最佳的工作业绩。该项能力也主要通过在校期间参加小组活动、班级活动及企业团队工作实践习得。某学生的团队合作能力,由与其合作过的其他学生(员工)进行匿名评价。

(四)I及下设指标

I为中介变量,下设身心状况(I1)、企业认同感(I2)和职业道德(I3)等3项三级指标。

1.身心状况

健康的身体和良好的精神状态是中职学生就业、从业的必要条件。中职学校通过开展体育课程,组织体育活动加强学生的体能训练,使之具有健康的体魄,适应工作岗位的需要;通过建立心理咨询机构,帮助学生及时解决日常生活中遇到的各种疑难问题,培养学生良好的心理素质。该项指标考核由中职学校及医疗机构实施。

2.企业认同感

企业认同感指员工对企业各种目标的信任、赞同以及愿意为之奋斗的程度。中职学校应通过构建工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式,加强企业文化与校园文化的融合,增强学生对企业文化的了解,进而提升其企业认同感。此项考核由合作企业或就业企业组织实施。

3.职业道德

职业道德指中职学生对职业道德规范的认知及遵守状况,包括爱岗敬业、诚实守信等。中职学校通过开设专门的人文课程,以及组织相关的课外活动等,使学生养成良好职业道德。此项指标的考核由中职毕业生就业企业组织实施。

(五)B及下设指标

B为行为,下设道德行为(B1)、文化行为(B2)、职业行为(B3)和遵纪守法行为(B4)等4项三级指标。

1.道德行为

道德行为指中职学生在一定的道德认识、道德情感和道德意志的指引和激励下,表现出对他人或对社会所履行的具有道德意义的一系列具体行动。中职学校应建立完整的学校德育体系,加强对中职学生规范性道德行为的培养,使其牢固树立社会主义核心价值观。中职学生的道德行为在就业前、就业后均会得以表现,可由中职学校、就业企业实施分段考核。

2.文化行为

文化行为是中职学生从事社会文化生活的一切活动的总称,展示了中职学生通过接受中职教育的文明增进程度。中职学校应通过加强校园文化建设,用先进的文化思想占领学校文化阵地,进而养成规范的文化行为。与道德行为一样,中职学生的文化行为在就业前、就业后均会得以表现,因此也可由中职学校、就业企业实施分段考核。

3.职业行为

职业行为是中职学生就业后对职业劳动的认识、评价、情感和态度等心理过程的行为反映,是中职学生职业目标达成的基础。中职学校应加强学生职业生涯规划教育、就业指导教育等,使其增强社会责任感,形成正确的就业观和择业观,能够在就业后认真履行岗位职责,爱岗敬业。此项指标由中职毕业生就业企业(或实习单位)实施考核。

4.遵纪守法行为

中职学生实现个人价值及人生追求,必须严格遵守企业纪律和国家法律。中职学校通过开设必要的法律、法规课程,并经常邀请社会法律人士对学生进行法律法规教育,使中职学生的遵纪守法意识表征于行为之上。鉴于中职学生的遵纪守法行为在就业前、就业后均会得以表现,因此也可由中职学校、就业企业实施分段考核。

四、评价模型

(一)指标权重

将基于KSAIBs增进的中职教育质量指标体系分为目标层(一级指标)、中间层(二级指标)和指标层(三级指标)3个层次。其中,目标层体现建模目的,即中职学生KSAIBs增进状况;中间层是评价因素层,即中职学生K、S、A、I、B因素状况;指标层为KSAIBs各因素内含21项指标。利用AHP中的两两判断矩阵分析方法,确定KSAIBs各因素内含21项指标权重系数如表1所示。

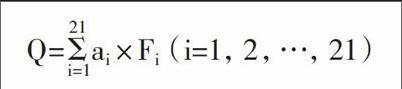

(二)模型构建

通过构建两两判断矩阵,计算出各判断矩阵一致性比例CR<0.10,满足一致性检验,说明两两判断矩阵中各指标权重分配合理。设各项三级指标得分为Fi,相对总目标的权重系数为ai(i=1,2,…,21),中职学生KSAIBs总量为Q,构建中职教育质量评价模型为:

(三)模型运用

由政府职业教育主管部门相关人员、中职学校教师、企业人力资源管理人员及部分学生代表组成中职教育质量评价机构,在设定21项评价指标相对分数均为10的基础上,实施中职学生各项素质指标评价。在获取相关数据的基础上,按中职教育质量评价模型计算出相应年度、相应学校中职毕业生的KSAIBs状况。鉴于目前中职学校取消了各种入学限制,设定中职学校具有相同基础素质的生源,在统计KSAIBs总量时视中职学生基础素质为0(现实状况不可能为0,仅为统计方便和校际间比较使用),计算得出的KSAIBs总量即为增进量,也就是中职学校的“产出”效果——教育质量。在评价某一中职学校的教育质量时,按年份设定毕业生调查数量,计算其平均结果。调查样本数量越大,结果越精确。某中职学校毕业学生的KSAIBs增进量越高,说明该校教育质量越好。在实际操作中,既可调查某一年份,也可调查所有年份,对应反映该中职学校在该年份或该中职学校的总体教育质量。

五、评价办法

基于KSAIBs增进的中职教育质量指标及评价模型,以教育部提出的中职教育人才培养目标及企业、学生对中职教育质量的诉求为基础,对各质量指标给予了量化,弥补了中职教育质量仅有系统表述和对结果预期的不足,突破了当前中职教育质量的理论困惑和实践困境。实施这一评价模型,一方面需要确立评价对象、评价主体以及创建评价环境等工作,另一方面需要在评价实践中对中职教育质量指标及评价模型进行不断改进和完善。

(一)选定评价对象

实施基于KSAIBs增进的中职教育质量评价,应该确定是对某一中职学校整体教育质量进行评价,还是对该学校的某一个专业进行评价。如果是对某一中职学校教育质量进行评价,就需要事先设计整个学校的评价方案,包括各专业的毕业生人数及就业去向、调查人数等。同时,还要了解该学校各个专业的培养目标及课程设置等情况。如果是对某一专业的教育质量实施评价,就要把各项调查工作局限在该专业学生(或毕业生)内。以此类推,还可延伸到某一年度的中职教育质量评价,甚至是某一区域的中职教育质量评价等。如果需要对各专业之间、各中职学校同一专业之间、各中职学校之间乃至各区域之间的中职教育质量进行评价,就对应选择相应评价视界内的学生、企业、学校等。

(二)确定评价时间

基于KSAIBs增进的中职教育质量指标及评价模型将中职教育质量确定为中职学生的KSAIBs增进幅度,采用了测试、测评等多种手段,既可以在学生接受中职教育过程中进行评价,也可以在接受中职教育之后评价,只不过反映的是对应时间内的中职教育质量效果。当然,应用基于KSAIBs增进的中职教育质量指标及评价模型,应视评价主体的目的确定。如果是某一区域教育行政主管部门想了解各年度本区域中职教育质量状况,则应在中职学生毕业后半年到一年内实施。此时,中职毕业生的KSAIBs素质更能够在工作岗位上表现出来,评价结果也更为准确。

(三)安排评价场所

基于KSAIBs增进的中职教育质量评价模型主要是通过教育对象——中职学生的KSAIBs增进量而体现,中职学生的这些指标状况必然会在学习和工作单位,即中职学校和用人单位(实习单位)得以表现。基于KSAIBs增进的中职教育质量指标及评价模型以中职学生素质增长量为指标,可对任意两所或多所中职学校的KSAIBs值进行比较,是一种公平的评价体系。对用人单位的选择,应依据中职毕业生的就业单位确定。

(四)建立评价组织

基于KSAIBs增进的中职教育质量评价主体多元,包括中职学校教师、中职学生及就业企业(或实习单位)等。为使中职教育质量评价更具有效性和权威性,需要由当地教育行政部门牵头,建立融教育主管部门、行业企业、学校、学生为一体的中职教育质量评价组织,实现各种评价力量的有效结合。在评价人员组成上,应注重选用那些专业水平过硬、又具有批判精神的人员。对学生的挑选则要注意不能只选择优秀学生或是差生,应当使学生遍布各个层次。同时,鼓励社会各界人员参与中职教育质量评价活动,提高社会对中职教育质量评价的参与度和认同感,增强评价结果的科学性和可信度。

(五)创设评价环境

实施基于KSAIBs增进的中职教育质量评价,需要创设有利于该模型实施的外部环境。对中职学校而言,应鼓励教师、学生积极参加评价。引导学生认识到通过实施KSAIBs评价可明确自己与中职教育质量标准的差异,确立今后的努力方向。引导教师认识到通过KSAIBs评价可实施“因材施教”的教育理念,提升教育效果;对企业而言,应真正认识到中职教育质量的提升对自身发展的有益之处,主动派出相关人员参与中职教育质量评价;对社会而言,应为中职教育质量评价提供良好的舆论导向;对政府教育主管部门而言,应积极完善相应规制。如通过增加县区级、学校级、专业级等技能竞赛活动,健全技能比赛网络,使每一位中职学生都能参加技能竞赛,实现按获奖层级评价学生技能水平等。

(六)实施评价方案

在评价对象、评价时间、评估场所等确定之后,即可实施基于KSAIBs增进的中职教育质量评价。需要注意的是,基于KSAIBs增进的中职教育质量评价不可能在短时间能完成,根据评价对象至少需要1~3个月。在评价实施过程中,如果发现质量指标体系存在某些方面的问题,应及时进行修正。另外,还需要指出的是,基于KSAIBs增进的中职教育质量评价是一种结果性评价,对中职教育质量的过程评价、分项评价等也具有重要的借鉴意义。评价过程中发现的一些问题及解决办法,也可供国家教育行政主管部门制定中职教育质量标准及提升策略参考。

参 考 文 献

[1]Sanders W L,Horn S P. Research Findings from the Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS)Database:Implications for Educational Evaluation and Research[J]. Journal of Personnel Evaluation in Education,1998,12(3):247-256.

[2]谢晋宇.人力资源开发导论[M].北京:清华大学出版社,2011.

[3]教育部.关于全面推进素质教育,深化中等职业教育教学改革的意见[DB/OL].[2013-12-21].http://www.moe.edu.cn/ publicfiles/business/ htmlfiles/moe/moe_405/200412/4725.html.

[4]陈胜可.SPSS统计分析从入门到精通[M].北京:清华大学出版社,2013.

[5]卫铁林.基于AHP的高校毕业生就业质量评价模型构建[J].教育与经济,2013(2):43-47.

[6]教育部关于印发新修订的中等职业学校语文等七门公共基础课程教学大纲的通知[DB/OL].[2013-12-21].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_963/201001/xxgk_79143.html.

[7]熊隆友.中等职业学校学生创新能力的培养研究[D].长沙:湖南大学,2012.