经济发展还是要素流失:交通基础设施经济作用的区域差异研究

曲 创,李曦萌

一、引 言

铁路、公路、机场等交通基础设施在一国经济体系中居于基础性的重要地位,完善的交通基础设施会极大降低整体经济活动的运行成本,带动经济增长。然而,也有不少事实和研究显示,如果地区之间的整体经济发展水平存在较大差异,交通条件的改善会加剧地区间差距,原因是运输成本的降低会进一步促使落后地区的自然资源和劳动力流向发达地区,不利于落后地区自身的经济发展,这一现象在经济不发达国家和地区尤为明显。

我国各地区间的整体经济发展水平存在着较大差距,同时交通基础设施在不同地区间分布十分不平衡,东部地区超过一半,占54%,中部和西部地区各占30%和16%[1]。这种双重的地区差异便引出了本文试图回答的问题:对于不同经济发展水平的地区而言,交通基础设施改善的后果是否也存在较大差异?运输成本的下降是带动了本地区的经济发展,还是导致本地区的生产要素外流,反而不利于本地区的经济发展呢?

Kumo的研究表明,交通基础设施和经济增长之间存在很强的双向因果关系,交通基础设施通过工程建设本身、后期维护等渠道直接增加了就业,而收入和需求的增长又会导致对交通基础设施的进一步需求[2]。Heintz et al.考察了美国自 1950年以来的公共基础设施投资对就业、生产率和整体经济增长等方面的作用,公共基础设施投资在经济增长中的作用并非一成不变。1979年以前美国的公共基础设施投资对于经济增长具有明显的促进作用,而在这之后开始逐步减弱[3]。Heintz et al.认为这表明美国经济活动对于公共基础设施的需求在1979年已经基本得到满足,至少基础设施不再是经济活动的瓶颈[3]。Duranton&Turner的研究也证明了这一点,该研究检验了美国1983-2003年间新建的州际高速公路对就业和经济增长的影响,结果表明这20年间新建的高速公路对沿途地区就业的作用十分有限,原因在于后期新建的高速公路数量已经过多[4]。

发达国家的交通基础设施已经非常完善,因而新建道路对于经济增长的作用已经不明显,同样的问题放在交通基础设施还很欠缺的其他国家则是完全不同的结论。Giordano et al.的研究显示,拉美地区国家的交通运输成本每下降10%会导致实际GDP上升至少2%,拉动作用十分显著[5]。Straub&Terada-Hagiwara考察了亚洲国家基础设施与经济增长和生产率之间的相关性,结果表明在基础设施的前期投入和整体经济表现之间存在十分显著的因果关系,亚洲地区经济增长和生产率提高很快的国家都曾经有过大规模基础设施投资的阶段[6]。

周浩、余金利发现1997-2007年期间中国铁路实行的多次提速使得沿途站点的人均GDP提高了大约7.8%,并且对于沿途地区的经济增长具有叠加效应[7]。Roberts et al.的研究表明高速公路网使中国2007年的实际收入水平上升大约6%,促进作用十分明显[8]。Li et al.在2004年针对中国农产品流通的研究表明交通成本约占农产品总体物流成本的42%,如果道路的质量能够得到改善,则农产品在途运输的平均时速每提高1公里会使物流成本降低0.6%[9]。Hangtian&Nakajima运用 1998-2007年的县级数据对中国高速公路网的作用进行了评估,高速公路的兴建提高了沿途地区的投资和产出水平,但这一作用局限于一定距离范围内,对距离高速公路沿途大城市300公里以外的地区几乎没有作用[10]。Hangtian&Nakajima同时还发现,中国的高速公路网对重工业有明显的促进作用,而对轻工业以及劳动生产率的促进作用均不明显[10]。Banerjee et al.也得出了类似的结论,中国的交通基础设施只对临近地区的经济增长有促进作用,他们还发现交通基础设施提高的仅仅是这些地区的人均GDP水平,而对于长期的增长趋势没有作用[11]。

“要想富,先修路”,这是我们对交通基础设施对经济拉动作用的朴素理解,增加对交通基础设施的投入往往是促进经济落后地区经济发展,缩小地区间经济发展水平差异的重要途径之一,但实际作用却并非如此。Roberts et al.运用空间信息系统(GIS)数据并结合模拟方法研究了中国高速公路网对城乡经济发展差异的影响,中国城乡差距并没有因为高速公路网的兴建而缩小,交通基础设施客观上加大了中国地区间经济发展水平的差距,东部发达地区从交通基础设施投资中得到的收益最大[8]。张学良对中国交通基础设施的空间溢出效应进行了测算,交通基础设施的发展会扩大经济增长的地区间差异,原因在于交通条件的改善会促使人口向经济发达地区单向流动,从而更加抑制了落后地区的经济增长[12]。

按照交通方式的不同,交通基础设施可分为铁路、高速公路、等级公路、水运、机场等不同类型,它们对于经济增长的作用存在较大差异。刘勇发现公路和水运这两种交通基础设施对经济增长的作用在不同时期和不同地区均有显著差异,整体上只对东部地区作用明显[13]。刘秉镰、刘玉海采用企业层面的微观数据来考察不同类型交通基础设施对于地区经济增长的作用,高速公路对于东部地区的作用较大,而铁路、内河航道对于中西部地区的作用较大[14]。张光南等发现,我国的铁路和等外公路在1989-2008年间起到了促进经济增长、缩小区域差距的作用,但高等级公路因为过度投资、挤出效应等原因没有起到应有的作用[15]。

现有研究大多将交通基础设施理解为一种生产要素,通过生产过程来发挥作用,这种研究方法与统计口径的历史惯性和数据可获得性密切相关。交通基础设施作用于涉及运输的一切经济活动,局限于生产过程会低估其对于经济增长的作用。本文基于我国不同地区间经济发展水平和交通基础设施均存在较大差异这一事实,考察交通基础设施在不同地区经济作用的差异性。如果一个地区的主导性经济活动只是向外界提供自然资源,尽管该地区的GDP也会增长很快,但本地区的整体经济发展水平却无法同步提升,因此本文没有选择常用的GDP指标,而是选取最能够体现实际生活水平的居民消费这一指标,以便客观体现交通基础设施对本地经济活动的真实作用。

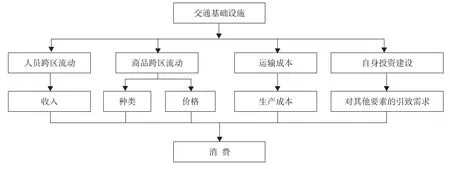

二、交通基础设施对居民消费的作用机制:理论依据

一个地区的生产和消费不可能只在本地区内完成,交通基础设施通过生产要素、商品和人员的运输作用于几乎所有的经济活动中。同时,由于巨大的投资数额和工程量,交通基础设施的建设本身就能够对经济增长产生带动作用[3,7,11]。理论上交通基础设施对于居民消费的作用可以通过以下四个渠道来进行,如图1所示:

1.人员跨区流动。交通扩大了人们生存和发展的空间,提高了生活水平,打破了由于自然环境约束造成的地区封闭,实现了不同地域人员的流动,促进了东部发达地区的经济增长和居民收入与消费水平的提高。

图1 交通基础设施对消费的作用机制

2.商品跨区流动。商品通过快速发达的交通运输网络几乎可以送达国内任何一个角落,“稀缺商品”越来越少,这就意味着在内陆欠发达地区也能买到过去只有沿海发达城市才有的商品。随着我国乡村公路和高等级公路建设进程的加快,各交通枢纽辐射的地理范围越来越大,这些都减少了商品在跨区运输中的障碍,丰富了各地市场上的商品种类,降低了商品的价格,促进了各地的居民消费。

3.运输成本是厂商生产成本中一个至关重要的因素,与交通基础设施的发展相伴随的应是整体运输成本的不断下降,进而促使商品市场竞争增强,带动整体经济的增长和居民收入消费水平的上升。

4.交通基础设施自身的投资建设。从宏观经济层面看,交通基础设施类的大型建设项目可以通过乘数效应对整体经济增长产生有力的推动作用。交通基础设施投资建设不仅可以提高交通行业的发展水平,还能带动对其他生产要素的引致性需求,促进上下游关联产业的发展。

三、模型设定、指标选取和数据说明

以上交通基础设施对居民消费的四种作用机制是本文确定相应变量、构建实证模型的理论基础,首先,“人员跨区流动”和“商品跨区流动”在交通运输领域的具体表现就是旅客运输和货物运输,因此以客货运输变量来体现交通基础设施在人员、商品流动方面的作用;另外,“商品跨区流动”和“运输成本”也反映了地区贸易发展和市场竞争的情况,所以在模型中加入与贸易相关的变量来体现这两种渠道的作用;最后,“自身投资建设”显然应该从投资方面选择变量,又因为目前我国交通基础设施的投资主体仍然以政府为主,所以这一作用机制可以用政府财政支出方面的变量来体现。

目前在对于交通基础设施经济作用方面的研究中,常见的处理方式是把交通基础设施当作一种生产要素或者一种投资行为,对于交通基础设施作用的考察仅局限在生产过程中,因此大多以资本存量或投资量指标来衡量交通基础设施。张学良和刘勇在研究交通基础设施空间溢出效应时采用的都是交通资本存量这一指标[12-13];Kumo、Heintz et al.使用的则是基础设施投资量[2-3];张光南等[15]用交通道路存量推导出的“劳均交通线路长度”作为衡量指标,其出发点还是将交通作为生产要素来理解。除了单纯从数量上衡量交通基础设施外,也有学者在研究中考虑到了交通基础设施的质量[6,9],另外需要提及的是Roberts et al.采用了运输时间的减少来体现交通成本的下降和交通基础设施质量的上升[8]。

研究中关于交通基础设施常用的指标变量主要有交通基础设施密度、交通基础设施投资和建设里程或运输量,这几种都可以归结为存量数据和流量数据。本文选择了交通运载量面板数据,在统计上交通运载量分为客运量和货运量两种,有研究曾将这两类运输量利用比重折算的方法进行合并,但这种方法并不能体现出交通基础设施在客运和货运两个方面发挥的不同作用,所以本文不合并这两类数据,而是分别进行计量建模,分别选择客运量和货运量作为核心解释变量。

在控制变量的选择上,本文首先考虑了和居民消费共同构成最终消费的政府消费。政府消费能通过乘数效应带来国民经济的扩张,提高居民收入进而推动消费增加,但有研究显示政府消费也会产生挤出效应[16-18]。不论这种影响是正是负,政府消费对居民消费的影响都是不可忽视的,因此本文在模型中加入“政府消费”这一控制变量,以“政府支出占GDP的百分比”来代表。同时加入贸易方面的控制变量,即“进出口贸易占GDP比重”。

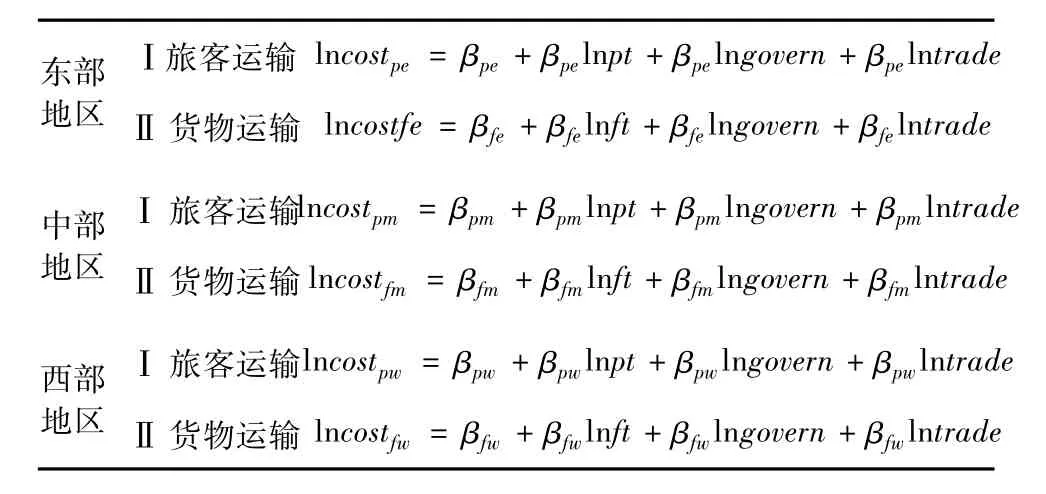

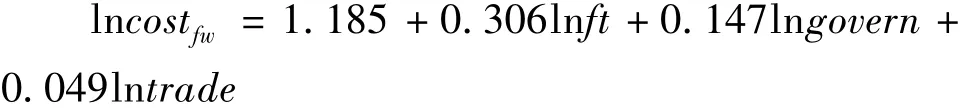

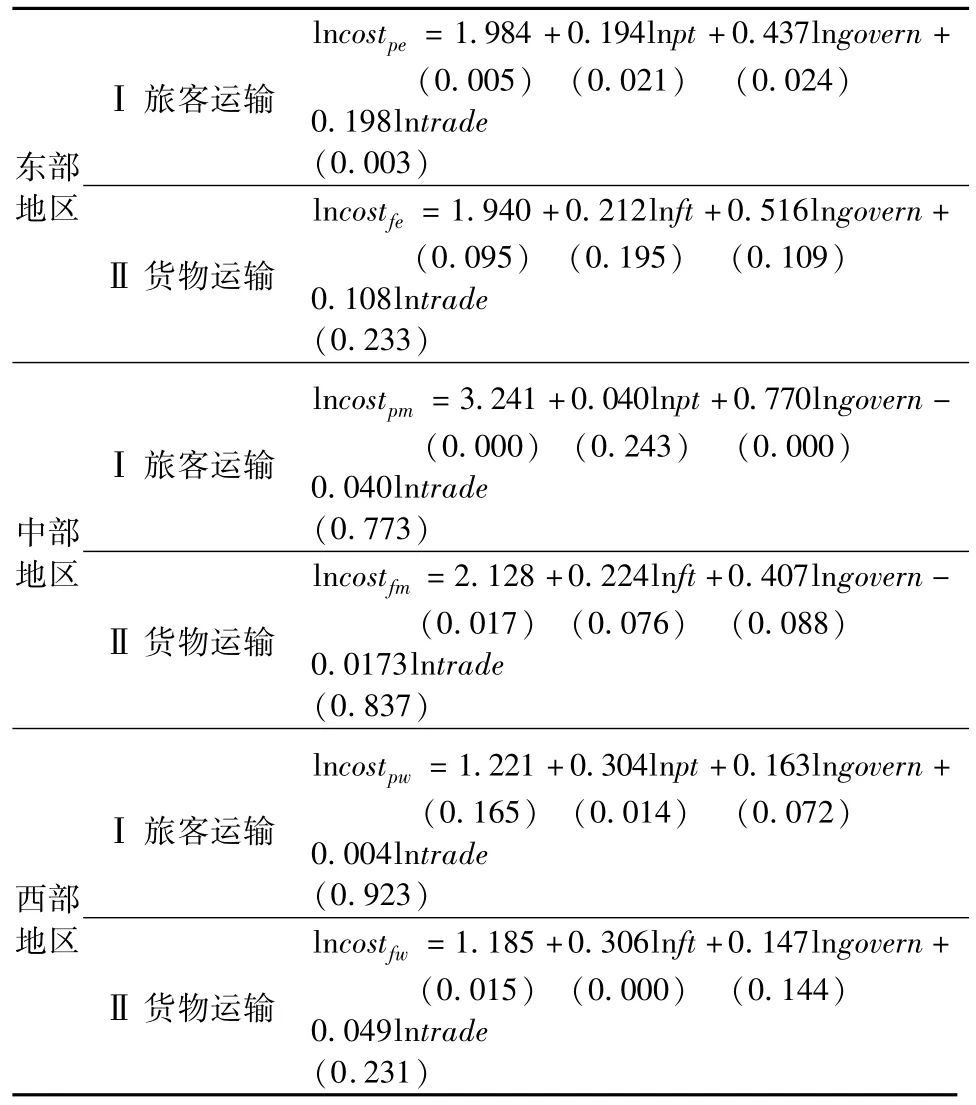

表1 三地区模型

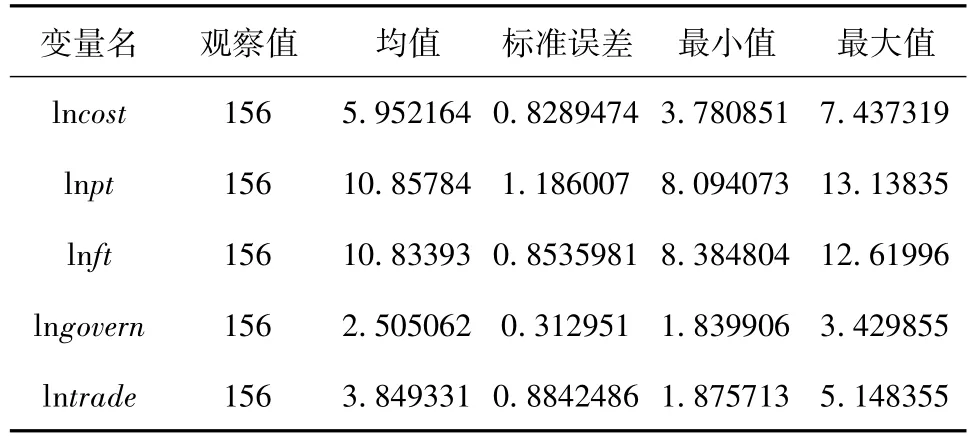

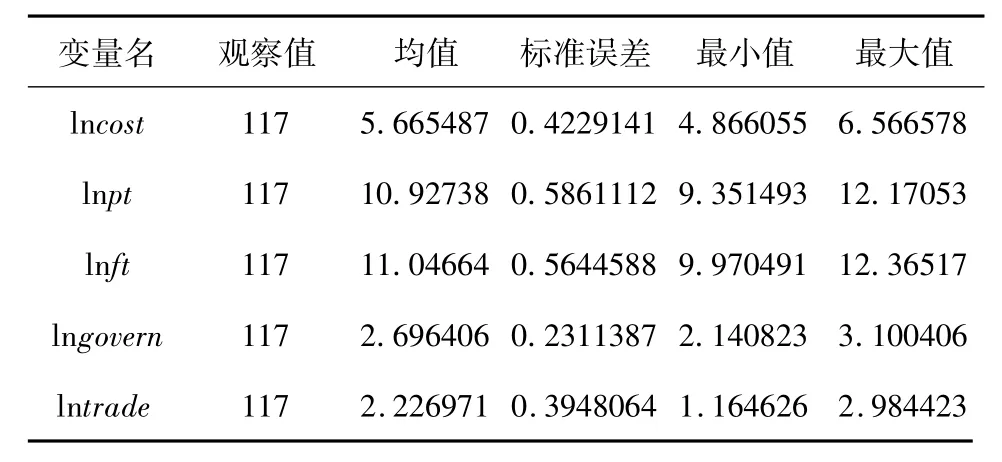

表2 分地区实证模型变量统计特征(东部地区)

表3 分地区实证模型变量统计特征(中部地区)

本文将1999-2011年的全国30个省份的面板数据依据东部、中部、西部三个地区进行划分,分别建立了三组模型进行比较分析。被解释变量采用该地区居民消费总量(按照1978年为基期进行折算),核心变量选择了该地区公路和铁路的客运量和货运量,同时加入该地区进出口贸易占GDP比重和政府决算支出占GDP的比重作为控制变量建立多元回归模型,应用STATA软件进行计量分析,以期得出交通基础设施对于居民消费的影响。本文的数据来源于中经网数据库和《新中国六十年统计年鉴》,所有变量取对数,各组模型形式说明如表1-表4。

表4 分地区实证模型变量统计特征(西部地区)

四、实证结果分析

虽然理论上从地区划分这个角度就可以确定混合回归不适用于本部分所建立的模型,但为了获得更准确的数据支持,我们仍将按照混合回归、固定效应和随机效应模型三种方法分别对本部分数据进行处理。

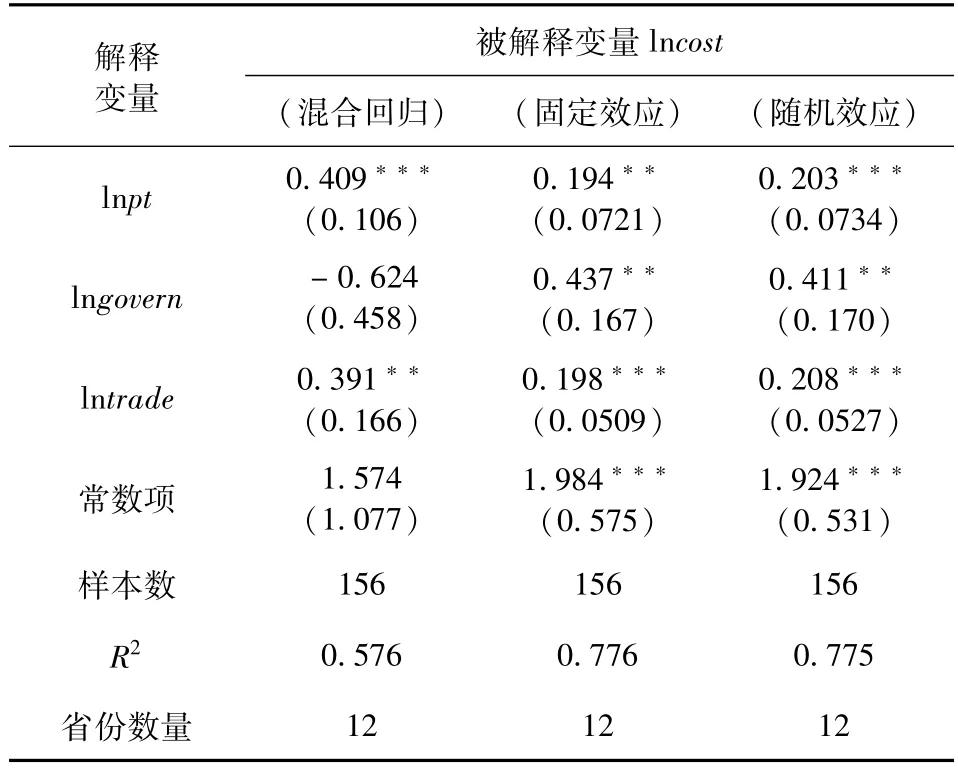

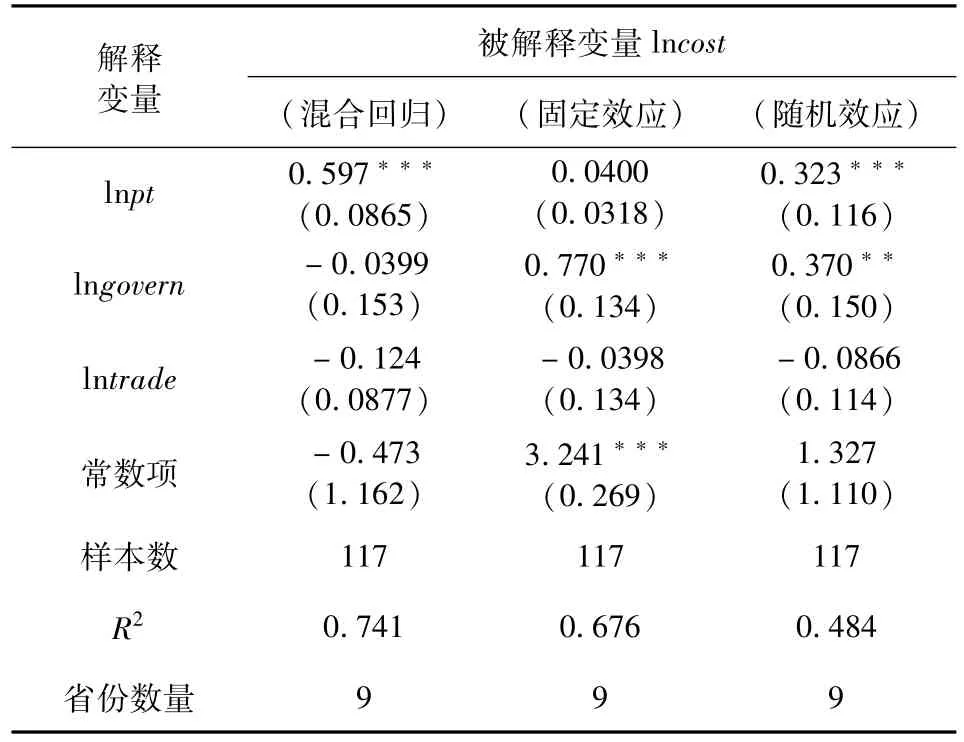

(一)东部地区模型Ⅰ:分别使用混合回归、固定效应模型和随机效应模型,结果见表5。

表5 东部地区模型I的三种方法处理结果

LSDV检验的结论支持使用固定效应模型。使用豪斯曼检验,可以在10%的显著性水平下拒绝随机效应模型。

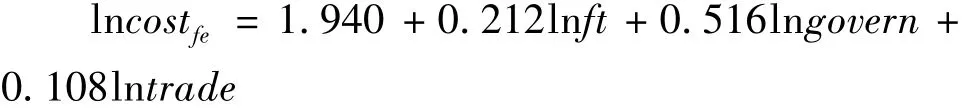

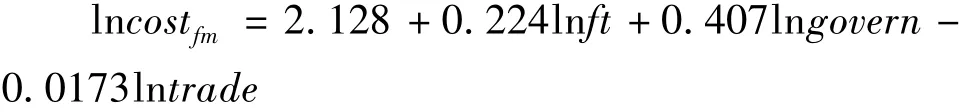

综合以上的结论,选择固定效应模型。东部地区的模型Ⅰ具体形式如下:

ln costpe=1.984+0.194ln pt+0.437ln govern+0198ln trade

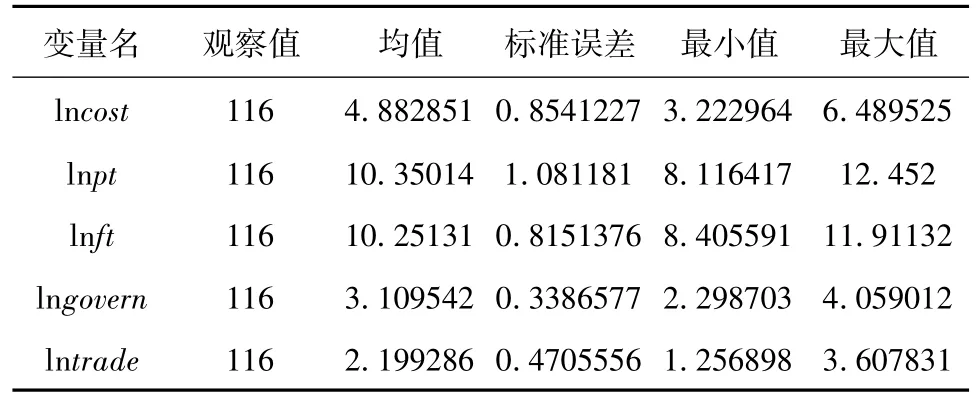

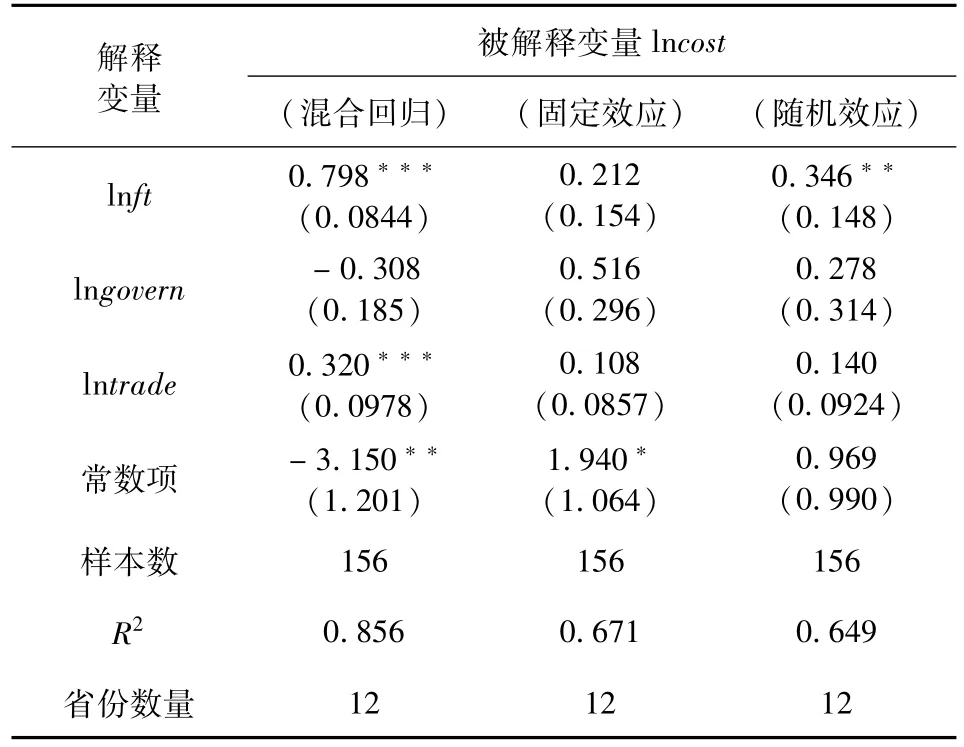

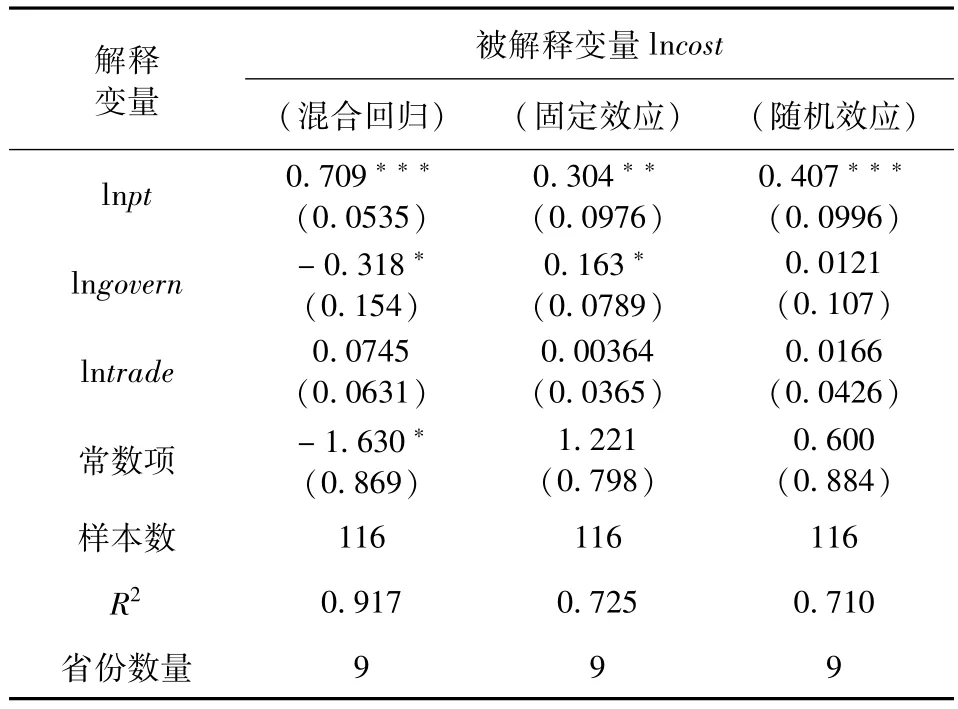

(二)东部地区模型Ⅱ:分别使用三种方法对数据进行处理,结果见表6。

表6 东部地区模型Ⅱ的三种方法处理结果

采用LSDV对混合回归和固定效应模型进行选择,结果虽然不显著,但根据实际情况,应该拒绝简单的混合回归而选择包含了个体差异假设的固定效应模型。下一步利用豪斯曼检验,判断是否使用随机效应模型,检验结果支持使用固定效应模型,所以得到东部地区模型Ⅱ的具体形式为:

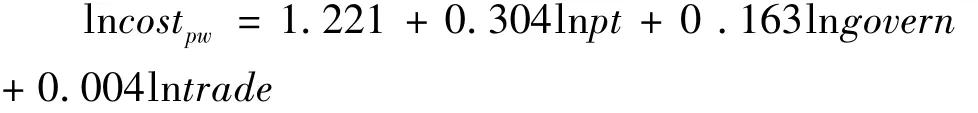

(三)中部地区模型Ⅰ:对于中部地区模型的处理方法如前所述,首先采用混合回归、固定效应和随机效应模型进行处理,结果见表7。

表7 中部地区模型1的三种方法处理结果

采用LSDV检验方法,对混合回归和固定效应模型进行选择,结果选择固定效应模型;使用豪斯曼检验方法,对固定效益和随机效应模型进行筛选,检验结论显著地支持使用固定效应模型。综上,中部地区模型I的具体形式如下

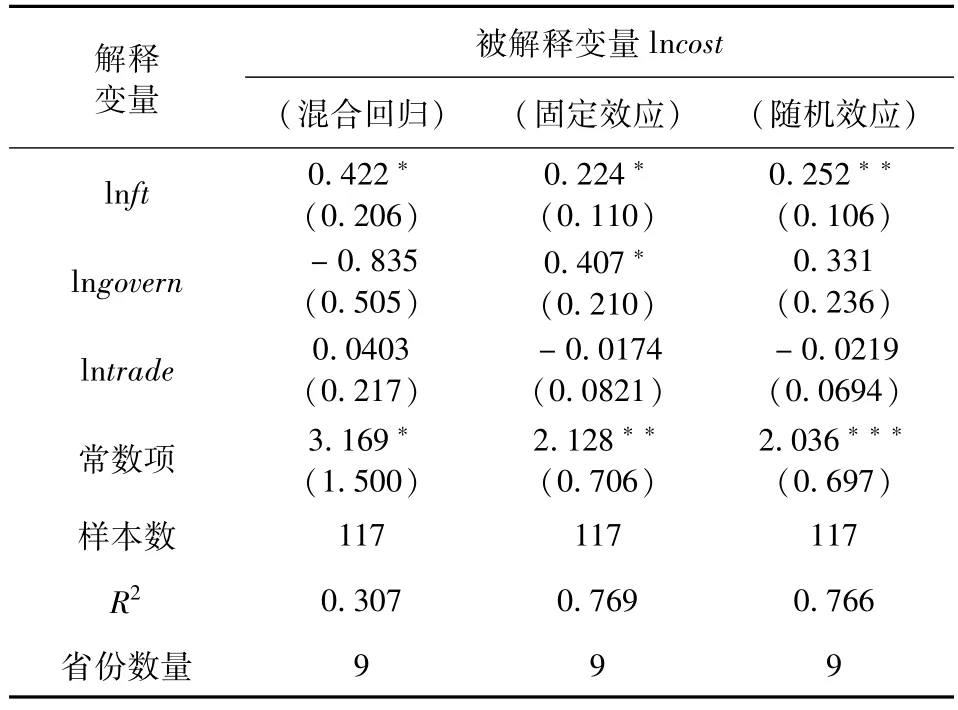

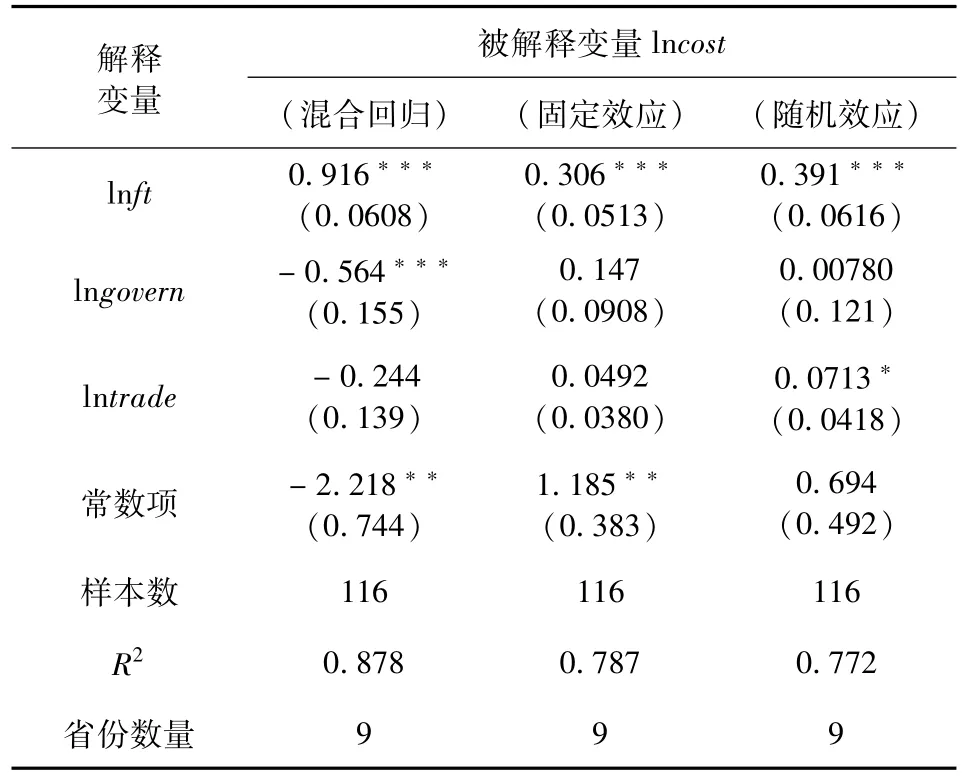

(四)中部地区模型Ⅱ:三种处理方法结果如表8所示。

表8 中部地区模型Ⅱ的三种方法处理结果

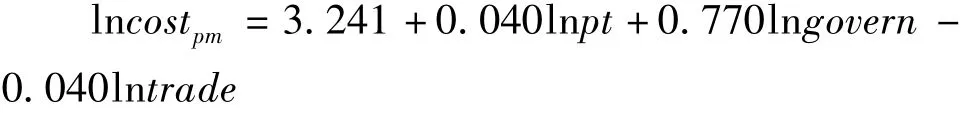

LSDV检验结论显著地支持使用固定效应模型。使用豪斯曼检验,豪斯曼检验结果支持使用固定效应模型。因此,中部地区模型II的具体形式为:

(五)西部地区模型Ⅰ:使用混合回归、固定效应模型和随机效应模型,结果如表9所示。

表9 西部地区模型I的三种方法处理结果

采用LSDV检验方法,检验结论:拒绝混合回归,使用固定效应模型。使用豪斯曼检验,结果支持使用固定效应模型。综上,西部地区模型I的具体形式为:

(六)西部地区模型Ⅱ:使用混合回归、固定效应模型和随机效应模型,结果见表10。

表10 西部地区模型Ⅱ的三种方法处理结果

使用LSDV检验筛选,检验结果显著地支持使用固定效应模型。利用豪斯曼检验对随机效应和固定效应模型进行筛选,检验结果支持使用固定效应模型。综上,西部地区模型Ⅱ的具体形式为:

最后汇总得到各地区分组对应的模型结果,见表11。

从最终的模型检验结果来看,交通基础设施的两个核心变量的系数均为正,表明中国的交通基础设施对居民消费存在积极影响,交通基础设施建设的增加能够加强地区之间人流物流的运转,在拓宽居民与外界市场接触渠道的同时丰富消费品的种类和范围,对居民消费具有促进作用。

从地区分组的计量结果可以得出以下结论:

第一,西部地区的交通基础设施对经济活动的作用要大于东部和中部,西部地区的交通基础设施仍然没有完全满足本地区经济活动产生的运输需求,经济增长的潜力仍然能够通过改善交通基础设施状况而得到释放。东部地区的交通基础设施已经较为完善,运输能力不再是经济活动的瓶颈,再继续增加交通基础设施方面的投资对经济活动的促进作用十分有限。

表11 三地区模型最终结果

第二,改革开放前期优先发展东部沿海地区,未能惠及中部,但中部地区却提供了大量的农产品和矿产资源等;后期为了调节日益加大的地区差距,又实行了扶持西部地区的策略,中部地区似乎又被排除在外,模型计量结果也印证了这一点,中部地区交通基础设施的作用主要体现在货物运输方面,客运对经济活动的作用仍然较小,并且货运和客运二者对经济活动的作用均小于西部地区。中部地区仍然没有将交通基础设施的积极作用发挥出来,振兴中部的发展战略仍需要大力推进下去。

第三,控制变量方面,政府支出同样能对居民消费产生积极的影响,这与国内有些文献所得出的政府支出会挤占居民消费的结论不同,有可能是数据选取和方法上的差异导致,此外,贸易对居民消费的影响无法确定。

五、结 论

本文考察了交通基础设施经济作用的区域差异,采用1999-2011年全国30个省份地区(不包括西藏和港澳台)的面板数据,区分三个经济发展水平不同的区域分别构建模型进行了实证检验。作为社会先行资本的交通基础设施对于我国整体经济活动具有积极的正面影响,同时也存在着较大的区域差异。

我国西部地区的交通基础设施对经济活动的作用大于中部和东部,表明西部地区的交通基础设施仍然是制约经济发展的瓶颈,发展交通基础设对经济活动具有明显的促进作用。“西部大开发”的策略应该长久坚持下去并以交通基础设施为着力点;东部地区由于历史和政策倾斜等原因,已经拥有了较为完善的交通基础设施,继续增加投资建设对于经济活动的作用十分有限。中部地区作为连接东部和西部的纽带,在交通基础设施建设方面具有巨大的发展潜力和空间,而目前该区域只有货物运输对经济活动有明显的促进作用,表明中部地区和外界的经济联系可能还是以自然资源、原材料为主,对本地区的经济发展贡献不大。

我国不同地区之间由于自然环境、地理位置、政策差异等多方面的原因,经济发展水平差距较大,对于交通基础设施的作用也必须分地区讨论。对于东部发达地区,交通基础设施在数量上已经基本满足,中部和西部地区对于交通基础设施的需求尚未得到满足,经济效应还没有得到最大的发挥,因此在中西部地区,仍需加快交通基础设施建设,消除对经济活动的瓶颈作用。

[1] 叶昌友,王遐见.交通基础设施、交通运输业与区域经济增长——基于省域数据的空间面板模型研究[J].产业经济研究,2013(2):40-47.

[2] Kumo WL.Infrastructure investment and economic growth in South Africa a granger causality analysis[R].Working Paper Series,2012,(160).

[3] Heintz J,Pollin R,Garrett-Peltier H.How infrastructure investments support the US economy:Employment,productivity and growth[R].Political Economy Research Institute(PERI),University of Massachussetts Amberst,2009.

[4] Duranton G,Turner M A.Urban growth and transportation[J].The Review of Economic Studies,2012,79:1407-1440.

[5] Giordano P,Caceres JA G,Watanuki M.Evaluating the impact of transport Costs in Latin America[C].Annual Conference on Global Economic Analysis,2011.

[6] Straub S,Terada-Hagiwara A.Infrastructure and growth in developing Asia[R].Asian Development Bank Economics Working Paper Series,2010,(231).

[7] 周浩,余金利.铁路提速、可达性与城市经济增长[J].经济评论,2013(1):52-70.

[8] Roberts M,Deichmann U,Fingleton B,Shi T.The impact of infrastructure on economic development:Using the new economic geography to evaluate China's highway expansion[R].World Bank Policy Research Series Working Paper,2010,(5479).

[9] Li Z,Yu X,Zeng Y,Holst R.Estimating transport costs and trade barriers in China:Direct evidence from Chinese agricultural traders[R]. Discussion Paper, 2012,(112).

[10] Xu Hangtian,Nakajima K.Highways and development in the peripheral regions of China[R].PRIMCED Discuusion Paper Series,2013,(33).

[11] Banerjee A,Duflo E,Qian N.On the road:Access to transportation infrastructure and economic growth in China[R].NBER Working Paper,2012,(17897).

[12] 张学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应[J].中国社会科学,2012(3):60-77.

[13] 刘勇.交通基础设施投资,区域经济增长及空间溢出作用——基于公路,水运交通的面板数据分析[J].中国工业经济,2010(12):37-46.

[14] 刘秉镰,刘玉海.交通基础设施建设与中国制造业企业库存成本降低[J].中国工业经济,2011(5):69-79.

[15] 张光南,张海辉,杨全发.中国“交通扶贫”与地区经济差距——来自 1989—2008年省级面板数据的研究[J].财经研究,2011(8):26-35.

[16] Coenen G,Straub R.Does government spending crowd in private consumption?Theory and empirical evidence for the Euro Area[J].International Finance,2005,8(3):435-470.

[17] Ni S.An empirical analysis on the substitutability between private consumption and government purchases[J].Journal of Monetary Economics,1995,36(3):593-605.

[18] Kuehlwein M.Evidence on the substitutability between government purchases and consumer spending within specific spending categories[J].Economics Letters,1998,58(3):325-329.