徐震“边界”存在的质感

在上海香格纳画廊展出的“徐震-没顶公司出品:快乐似神仙”同样看到了以往的工作量和类似调侃的影子。在主空间和H空间我们分别看到了金属铁链、情趣性爱道具等现成品材料,这些现成品材料很容易让观者勾连出现成品的指射关系,面对这种文化的普遍性人们更喜欢逃避这种“敏感”的指射,所以究竟此时此刻发生了什么、是如何发生的对他们来说变得都不重要。但是在徐震《集团-八个联合》的系列作品中使用了情趣性爱道具与真皮、人造革皮进行整合,这一点确实带有直观意义上的“敏感”,但极强主题性当中的“敏感”所带出的指向已经不再是简单的现成品固有功能,作品在保留这种功能属性的层面上复合了一种与周遭世界保持某种吻合的关系。这样看来比逃避“敏感”更重要的是人们应该找到一种新的视角去理解作品和文化。

“集团”的系列作品在整个H空间可以被看成一个整体,也可以看成是不同的部分,所以整体和部分的关系是徐震给我们制造了一种观看方式,作品调动了整个空间的现场感,同时包括每个作品都会很强迫式的把观者带到一个语境当中。就像作品《集团-俄罗斯方块》用对天安门地面的复制做成的俄罗斯方块堆积在现场的各处,它提供了一种摆放方式与天安门地面政治属性之间的语境关系。徐震并不是让观者竭尽全力去认识这种视觉,而是针对不同文化打开某种思考的维度,可供人们去承担不同的可能性结果。

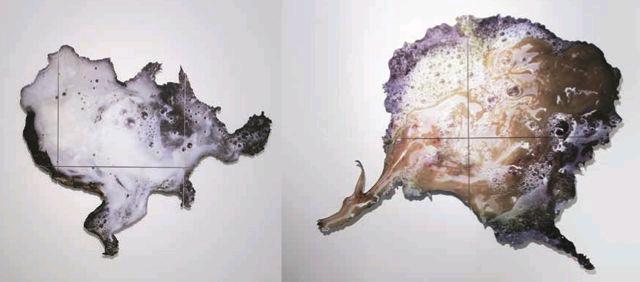

空间中还有平面作品“cm2”系列和用刀的样式做成类似景观的作品《4把刀组合》,它们同样提供了一种思考维度。对于作品“c㎡”来说,徐震选取了在普遍经验中被视为特殊物的“痰”,把它塑造成一种地域性的“视觉边界”,可能这更像一种文化的边界,因为在已知现成物和未知的文化判断上延展出了新的文化关系,这样的碰撞就已经进入艺术的另一个层面,反而其中承担了可被质疑和认知的所有东西,这已经足以影响一种意识形态对事物的判断。

徐震并不只是对材料的直接,他的作品是直接干预人的意识形态。像主空间中一目了然的金属铁链、文字语言、镜面等材料,可能这种直接的汇集,本身就已经投射出集体的概念。包括作品《永生-大威德明王,赛姬》、《永生-波塞冬,乳鸽》,都是将出人意料的材料以隐秘的逻辑整合拼装,由此诞生新的视觉感受,并离奇地与周遭的世界保持某种吻合。这所有的呈现都验证着徐震说过的一句话,“我的工作是怎么找到一种新的角度去理解这些文明。当你有足够的信心作为人类的一员去看待这些现成品的时候,你需要做的就是不断地破除成见,成就新的自我。”

I ART:“集团”的系列作品在“视觉化”的指向和“材质本身、现成物属性来源”的指向之间有种对话关系,对此你能谈谈这种关系吗?

徐震:一方面以展览的角度来说,我还是强调展览的现场感——这个现场感不见得是视觉性的,它可能是思维维度方面的,这是之一。另一方面,例如以天安门地面的复制做的“俄罗斯方块”,从我的角度来说,我更看重它的形态,它可以拼装——可以根据不同的形状、不同地方的需求来拼装,但是它始终离不开人对于广场的现成品的判断,不管这种判断是好还是不好,我想大多数人都会有一种记忆性的东西在里面。所以我还是比较注重一种维度和广度。此次展览香格纳画廊的空间不大,“天安门”(“俄罗斯方块”系列)的放置对我来说它不是一种很好的呈现方式。“痰”(“cm2”系列)倒是另外一回事,“痰”也有好多种方式,比如它组成很多地图或者其他,这种方案是简单的,就是一口痰,放大,做成地图,但是还是有质感在里面,很多人看了还是有感受。再比如《永生-波塞冬, 乳鸽》,这样比较就会看到,不是有一种统一的创作方式,而是几种创作方法融合在一起。对于我来说,结果大于过程,在这样的空间中的展览更多的还是思维上的训练。

I ART:还是处于意识形态的范围?

徐震:从商业角度或者从更多人能接受的角度来说,我觉得也没问题,大家还是能接受这些,但是从我自身的需求角度来说,我更多的还是希望它是在维度、广度上的尝试。你问题中提到的这些,我并没有想这么多,从我角度来说,就是舒服。作品作为一个物品呈现之后,我的判断并不是把它放在展览里来判断,我是把它作为社会物面对周围环境的理解来判断。

I ART: 我认为包括你之前作品中对材料的使用生成的新的视觉感受在某些方面是与当下现存的“意识形态”相吻合, 但是又发现这种材料的新与固有意识形态下现成品的材料属性(也就是你说到的固有的传统和涵义)相对峙,有种强烈感和陌生感,对此是否是这样认为,并且是怎样理解的?并且你能谈谈你是如何理解材料的新和固有材料属性的“对峙关系”?(往往材料是伴随着我们要获得的物所产生的。)

徐震:我一直在强调——首先今天的创作,我们说来源于生活,高于生活,这个真的就是这样。所谓来源于生活就是必须还是有关系,你看了要有感觉;所谓高于生活,就是十年之后你看还是要有感觉,一百年之后看还是要有感觉。对我来说,就是这两个标准。你在现场有非常强烈的感觉,现场之后你还是有强烈的感觉。比如说UCCA的展览“徐震:没顶公司出品”,有三分之二是我们以往的作品,在设计展厅的时候,我还是真的能够感觉到有些东西就是能留下来,有些东西就是留不下来。

I ART:例如“天安门”(“俄罗斯方块”系列)、“痰”(“cm2”系列),在解读的时候,总会将其来源联系进来,所以我觉得作品之间透露出一种文化、视觉、政治之间的关系,对此请谈谈你个人的态度?

徐震:肯定是这样的。我倒不是多在意它的政治关系,但是作品放在不同的地域会有不同的感受,所以对我来说这是个游戏,是很正常的,我并不是针对中国人民在创作,但我知道,作品放在这里,各种文化会有相对的反应。那么这个时候就是你选择作品的态度。

I ART: 那所谓的政治性我认为是与生活有关的。

徐震:对。我觉得政治性无处不在,而且政治性必须是生动的。

I ART: 从你这次的作品,包括没顶公司出品的近期作品都能解读到一种在现有成品基础上的新的“整合方式”,那其中的线索是不是和你之前说到的“我的工作是怎么找到一种新的角度去理解这些文明。”中新的“理解”是一致的,对此能否谈一下这之间的关系,同时谈谈一直以来思考的线索。因为我发现从徐震到没顶公司,作品从某个角度、某方面或者说某种意识形态的倾向上是相近的。

徐震:我没有太强烈的归属到某种意识形态,如果我一定要归属的话,可能是自由主义之类的,有时候左一点,有时候右一点,属于自由偏修正的类型。因为我没有太强烈的某种单一的、不可撤销的一定要维护住的文化性或者文化价值。我始终认为我或者我们这一拨人处在大的寻找阶段,它不是要维护某种经典文学或者经典文化,因为整个社会处在开放阶段,它的变化使得我们不断地往后看又必须不断地往前看,所以是很混乱的,那么对我来说我就更适合设定目标、寻找目标、设定目标,然后用方法去解决这些事情,创作就是解决这些事的方法。其实是很难的。我昨天跟记者谈到了中产阶级焦虑,很多艺术家其实是进入到了一种中产阶级焦虑症—思维方式还是惯性式的停留在一种年轻时代带给他的对艺术的价值观,但是肉体、日常行为已经完全进入了中产阶级的消费层面。那么这个时候就会有一个问题—越来越懒,不会像年轻时候冲动、直接地去做一些事,是在不断地维护一种价值观而不是在拓展或者改良一种东西。所以我一直以为大多数艺术家的问题并不是艺术问题,而是生活问题。我觉得我的状态还是很像斗士,不太像创作者。我觉得我离堂吉诃德差一点点,但不是。因为我斗的对象是很虚无的,而且往往斗的对象只有自己知道—我的习惯或者我的缺陷。从最早做比翼中心到现在,我觉得我还是保持着一个挺好的习惯—只要体力能够达到,精神上基本不是问题,因为在接近四十岁的时候,我知道很多东西已经熬过来了。这跟打游戏真的一模一样,一关一关就过来了。

I ART:可以看到这一线索中对当下社会、文化、经济体制和意识形态的新的理解态度,而在你策划的龙美术馆 “1199个人——龙美术馆收藏展”中,能够很直接的看到对当下艺术所处状态和定式的质疑,对此你是否能谈谈?

徐震:其实这个展览是很严肃的。大家好像觉得我们使用了这种布展方式,类似万花筒,是很简单的,但其实我的风格就是这样,就是很简单,但就是有问题呈现出来。这样的展览方式表现出来一个特点——中国这一阶段的艺术家或者艺术,呈现出来的跟现实的关系是不是过度紧密了?从创作语言、色调、形的处理方式,作品中出现的物体、背景、人物形象、表情在放置在一起的时候你会发现还是很单一的。有批评家说我的这种方式把中国当代艺术侮辱了,我不是要去毁灭它,而是大家将其美化了,我只是将这个“包装”拆开。我没有毁,我也在这之中,我也是其中一份子。我很感激龙美术馆的刘益谦、王薇。

我们所谓的文化精英会犯的最大的一个问题就是——似乎自己很清醒、别人都很不清醒。其实不是这样的。只有让自己也处在不清醒的状态下,才能避免中产阶级焦虑。因为中产阶级焦虑就是很世故、什么都知道,但其实只有不断地把自己逼到没走过的路上,那么走的时候就会很本能了。所谓中产阶级焦虑,我们用这样的词语来描述其实就是无法调动本能,中产阶级焦虑是用经验做事情,而不是增加新的经验,增加新的经验必须是本能。我个人很喜欢龙美术馆的展览,我觉得是千载难逢的机会,而大多数人麻木了。这个展览也是我对当代文化的理解——我们不要管它是不是批判还是媚俗或者其他,只要它有促进作用或者说只要它能够重新梳理一些东西,不管是使用资本、创作还是各种渠道,它都值得我们尊重。

I ART:那么这种展览方式与作品《永生》相比,对文化概念的探讨是一样的吗?

徐震:其实是一样的。我觉得最终并不是把一个东西毁了,而是希望最终有一种尊重在里面,有一种平等。就像东方艺术在国际上还是不被平等的,但是我觉得也没有问题,这不是给了我们一个很具体的课题吗?我觉得前面的路还好长,还有好多事情要做。包括我们做的“皮毛”,我可能要卖掉500件T恤才能赚5万块钱,但是为什么还要做呢,就是要把这个平台慢慢地巩固住,让更多的人、更多的大众接触它。就要创造这种未知的可能性,很多人才能走进来。现在参加国际和国内的艺博会你会发觉最大的问题——国际上的藏家群体很丰富,他们的消费习惯都很丰富,而中国就很单一。我开画廊也开了一年,我已经认识了百分之七八十的藏家,藏家的群体不是那么大,但是我们要去呵护住并把量扩大。我觉得现在真的不是说追求质量的阶段,可以要这种要求,但是我觉得有点奢侈。

I ART: 你的作品会很直接的把我们带到一个语境和引申义上,比如《永生—波塞冬,乳鸽》、《炸死一只苍蝇》、《你看不见我很忙吗?》等材质的作品,那么你对作品呈现的直接有效性是怎么考虑的?

徐震:对我来说,作品最重要的是直接到位。但是这个直接到位我觉得还是很难的,还是需要技巧的。比如作品《永生》这种上下佛的关系,它很复杂吗?一点也不复杂,就是把佛像倒过来,头跟头接在一起,但是为什么大家觉得很好看?是因为我们在现成品中挪用了它美学、概念、技术、材料等各个方面,我们的主要工作就是挪用,但是这种挪用就是创作。就像你说的,我们很大的一个特点就是直接地把观看者拉到圆的另外一个面,我经常也会发觉我们在做的很多工作好像应该有人做过,但是就是没人做过——比如把陶瓷瓶口弯过来,佛像头对头接一下。所以这个也许是我们的特点。我不是一个太文本化的艺术家。

I ART: 而这些作品又被组装在一个展览空间里,那这次展览的作品和之前的作品作为完整呈现的展示可能性(包括作品实践过程和展览作为一个同时的‘在场)上你有怎样的思考?

徐震:其实从去年、前年你会发现整个艺术界进入了一个藏家的权利慢慢变大的过程,也就是说接下来的几年,藏家会作为艺术界的一个主要的权利组成系统。大多数人希望艺术是孤立的、不受影响的、完美的、洁癖的放在那里。那从我的角度来说,面对的范围很大,我的艺术不是挂在墙上或者放在空间里这么简单,而是希望艺术可以冲破墙体、延展到社会,就像我前面提到的维度关系,那么艺术就要加入各种东西,牵扯上各种关系。你会发现我不是那种自我的艺术家——我有一句话要告诉你,我往往是说这个事情要这样看,我在看,你也在看,我只是提醒你可以这样看也可以那样看,但是转一点点,这个世界就完全不一样的感觉。

I ART:那么我联想到你的《安全屋A》,我觉得很震撼,它有商品功能,但是引申的意义不仅仅是展览或者物件。

徐震:其实很多人有问题——大家始终不承认艺术品是商品。我觉得没必要去不承认,也没必要去强调。艺术品就是商品,我说的商品是指这个东西可以买就是商品,并不是说把艺术品商业化,我只是从概念上来说它就是一个商品,然后这个商品可以做的更艺术一点。有一次有人跟我讨论安迪?沃霍,安迪?沃霍说所有的艺术品都是商品。我们离安迪?沃霍毕竟隔了好多年,这中间的境遇都变了,我们出来创作的时候,我们慢慢理解了艺术品是可以被消费的,很直接。而安迪?沃霍是到了后期,他要撕破这张纸,他必须说艺术品就是商品,那我完全可以说,怎么让商品变得更艺术一点就是今天当代艺术的主要作用。但是大量的人就直接认为是艺术要商业化。

I ART:这个方案是如何讨论的呢?

徐震:其实是这样,不光是中国,包括国际上的艺术,如果我们从专业角度来说,大多数艺术创作太过于道德绑架。大家都说艺术很自由,但真的做起来很少有自由,没有一个是自由的。从我角度来说,为什么做公司,为什么用没顶这个品牌,后来做画廊、现在做“皮毛”,其实是把很多问题简单化。

I ART: 像《炸死一只苍蝇》这组材质的作品和《你看不见我很忙吗》这组材质的作品之间在使用文字语言和材质之间的理解区别是什么?

徐震:你会看到一组涂鸦式的铁链,还有一组非常干净的铁链,其实对我来说,我是不看内容的,这些内容就是现成品,是从几万张漫画中挑出来的。对我来说这几万张漫画中的言论就是我们言论,就是我们整个社会的言论,它既然存在,就有存在的必要性,所以在创作中完全是打乱偶发放在上面的,这就是一个很真实的全球化的感觉。

I ART:这两组是一个思维吗?

徐震:是的,是一个大系列。只是说我们觉得这个可以做这样的感觉,那个可以有那样的感觉,那这个时候我觉得我们的特点就出来了——我们不拘风格。有些人可能喜欢冷一点的感觉,有些人喜欢带有一点革命气息的,而这个时候其商品化的本质就出来了,商品化的功能就可以拿出来玩了。我不觉得对抗是最终的解决方式或者批判是唯一的解决方式,其实很多时候就是“木马计”的关系,话语权在谁那里的关系。我们不要局限在简单的革命浪漫主义情怀里面。

I ART:想知道此次展览中,用“集团”命名作品的关系。

徐震:其实“集团”这个概念我们会在明年龙美术馆的个展中有一个完整的呈现。“快乐似神仙”只是一个开始,明年3月28号你会在展览中非常明显的看到我今天所谈到的内容。(采访/撰文:李宁 图片提供:香格纳画廊、没顶画廊)