基于移动窗口法的肃州绿洲化与景观破碎化时空变化

巩 杰,孙 朋,谢余初,钱大文,贾珍珍

兰州大学, 西部环境教育部重点实验室, 西部环境与气候变化研究院, 兰州 730000

基于移动窗口法的肃州绿洲化与景观破碎化时空变化

巩 杰*,孙 朋,谢余初,钱大文,贾珍珍

兰州大学, 西部环境教育部重点实验室, 西部环境与气候变化研究院, 兰州 730000

以甘肃省酒泉市肃州绿洲为例,以1990、1999和2010 年3 期Landsat TM/ETM 同月相数据为数据源,基于ArcGIS与Fragstats软件,采用移动窗口法、转移矩阵和景观指数等开展绿洲化与景观破碎化的时空变化研究。结果表明: (1)肃州绿洲化过程主要表现为绿洲面积变化和内部土地利用类型之间的转化。绿洲面积变化以耕地、草地和城市建设用地等的增加为主;绿洲土地利用类型转换主要表现为耕地内部变化、草地与未利用地,城市建设用地与未利用地之间的转换等。(2)景观破碎化程度整体上呈减缓趋势,其剧变区多集中于绿洲边缘的银达镇、三墩镇、黄泥堡乡和下河清乡等,景观破碎化在空间上表现为由绿洲内部向边缘区转移。(3)以草地为主的绿洲荒漠过渡带是绿洲扩张和景观破碎化的多发区,更是维持绿洲稳定和可持续发展的关键子区。研究可为绿洲景观管理和可持续发展提供科学依据。

绿洲化; 移动窗口法; 土地利用; 时空变化; 景观破碎化; 肃州

土地利用-覆被变化(Land-Use and Land-Cover Change,LUCC)研究已成为全球环境变化研究的核心内容[1-2]。绿洲是荒漠背景下人类局部优化的生存环境,是干旱区环境变化的敏感组分[3-4]。绿洲化与荒漠化是干旱区两个反向发展而又相互联系的过程,处于此消彼长的变化之中[4]。我国西北干旱区的绿洲化及土地利用变化必将导致绿洲景观结构和组分发生变化[5],引起区域景观格局变化,进而诱发区域生态过程和环境变化,必将在一定程度上影响绿洲的稳定性和良性发展,最终影响绿洲产业发展、社会的稳定和可持续发展[6]。

景观破碎化是指由于自然或人文因素干扰,导致景观从简单趋向复杂的过程,即景观由单一、均质和连续的整体趋向于复杂、异质和不连续的斑块镶嵌体的变化过程[7-8]。景观破碎化对景观的结构、功能及生态过程都有不同程度的影响[8]。人类活动及景观破碎化研究一直是景观生态学研究的热点课题[9-13]。近年来,随着“3S”技术的发展,景观破碎化的定量化研究也相继展开[11-13]。很多研究者认为景观破碎化呈现一定的分布规律[14],并在不同地理单元开展了绿洲化进程下景观破碎化的变化研究[9,15-17]。这些研究多侧重于景观指数分析,涉及绿洲化与景观破碎化的空间关系的研究报道较为鲜见。近年来,移动窗口法在景观生态学、综合自然地理学方面的应用愈加广泛[18-20]。移动窗口法是分析景观格局指数空间变异状况的有效手段[20-22],可以更好地将景观格局与自然、社会经济过程连接起来,但其应用于绿洲景观格局变化的研究报道较少。

肃州绿洲位于河西走廊中段的酒泉市,人类活动和绿洲农业历史悠久[23],是研究绿洲景观破碎化的典型代表。近20年来酒泉市肃州区在经济发展、政策、灌溉、城市化等因素的共同影响下,绿洲化进程及其变化剧烈。本研究基于研究区的1990、1999和2010年Landsat TM-ETM遥感影像,进行绿洲空间分布重建,采用GIS和移动窗口法等开展绿洲景观破碎化时空分布及其变化规律研究,探究绿洲化过程与绿洲景观破碎化的关系,为干旱区绿洲时空变化过程认知、绿洲景观管理与可持续发展提供科学参考。

1 研究区概况

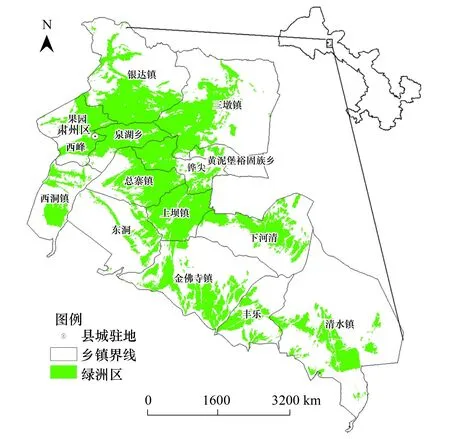

甘肃省酒泉市肃州区位于河西走廊中部的祁连山北麓,地理位置为98°12′—99°18′ E, 39°10′—39°59′ N(图1),东与高台县、肃南县接壤,南倚祁连山与肃南县交界,西邻嘉峪关市,北连金塔县,全区总面积3 353 km2,总人口52万人,其中城市人口约40万(2010年)。境内地势平坦,海拔1 350—2 000 m,年平均降水量85.3 mm,年蒸发量2 148.3 mm,年均温7.3 °C,属温带干旱大陆性气候。受气候变化和人类活动的影响,境内绿洲、戈壁、河流、湖汊交织,为典型的戈壁绿洲地貌。本研究中肃州绿洲指酒泉市肃州区境内的绿洲总称(文中简称为肃州绿洲)。

图1 研究区示意简图Fig.1 Location of the study area

2 研究方法

2.1 数据来源

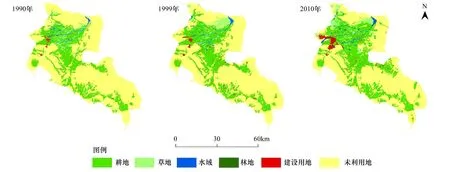

综合考虑研究区遥感影像的可获取性、影像质量和同时相性,本研究以1990、1999和2010年8月份的同时相Landsat TM-ETM遥感影像(分辨率为30 m)为基础数据。基于ERDAS和ArcGIS 平台,以地形图作为参照对原始影像进行几何精校正,结合实地考察建立解译标志,采用人机交互目视解译的方法重建得到研究区景观类型图(图2)。参照中国科学院“中国资源环境数据库”土地利用遥感分类体系并结合肃州绿洲特殊情况,将研究区土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地六类。除未利用地外的其它5种地类均划归为绿洲地类。社会经济数据主要来源于《肃州区统计年鉴-1990、1999和2010年》、肃州志和官方数据报表等。

2.2 绿洲化过程分析方法

2.2.1 绿洲土地动态度

该指标用来定量研究绿洲中土地类型面积数量变化,并预测未来土地变化趋势[24-25]:

(1)

式中,K为研究时段绿洲演化动态度;Ua、Ub分别为研究期初和研究期末某种土地利用类型的面积;T为研究步长,当其设定为年时,K则表示该类土地利用类型的年变化率。

2.2.2 绿洲相对变化率

构建了绿洲区域差异模型,用于表征绿洲变化的区域差异[25-26]:

(2)

式中,Ua、Ub分别为研究初期与末期子区域的绿洲面积,Ca、Cb则为对应的整个研究区的绿洲面积。

2.2.3 土地利用类型转移矩阵

基于ArcGIS平台对不同时期土地利用类型数据进行叠置分析,并采用Excel数据透视表进行处理,得到各期土地类型转移矩阵[26]。

2.3 景观破碎化分析

本研究主要选取斑块密度(PD) 、斑块数(NP)、最大斑块指数(LPI)、景观分离度指数(DIV),Shannon多样性指数(SHDI),采用移动窗口法来探究研究区景观破碎化的空间分布格局和内部水平差异。参照前人研究[20-21]与研究区的大小范围,通过对1、2、5、10 km的窗口进行调试,2 km窗口范围能较清晰的展示肃州绿洲景观指数密度。选取2 km的分析窗口后,从研究区的左上角开始逐步移动,每次移动1个栅格,计算窗口内的景观指数值,并将该值赋给该窗口的中心栅格,最终得到各个景观指标的栅格图。景观指数计算和移动窗口分析利用Fragstats 3.3软件完成。

3 结果分析与讨论

3.1 肃州绿洲时空变化

3.1.1 肃州绿洲土地利用时空变化

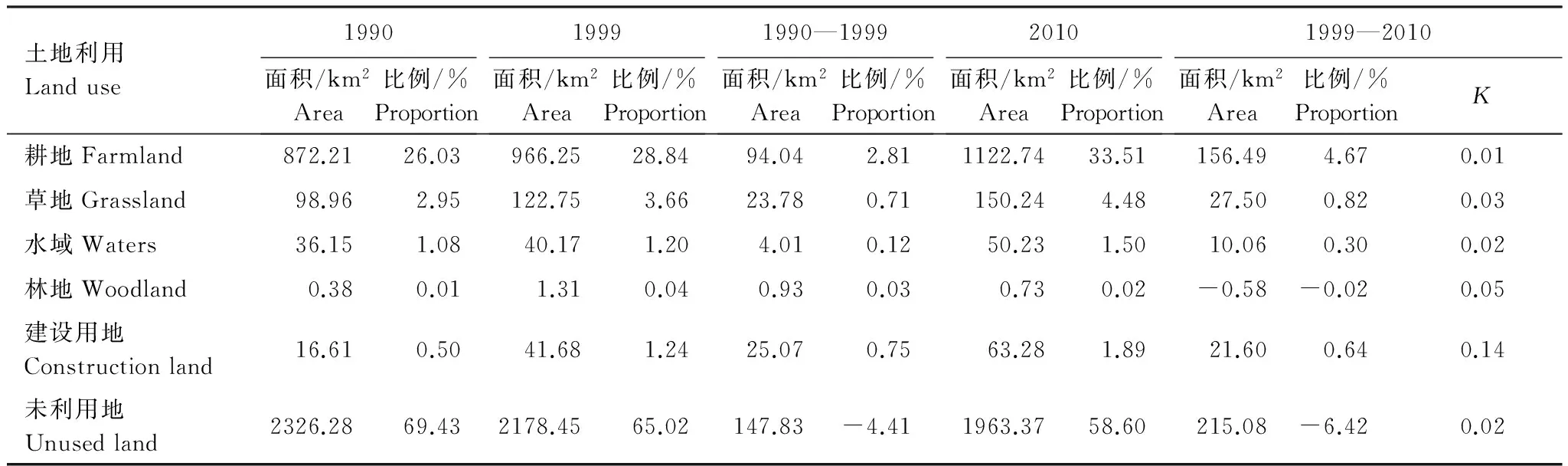

研究发现,肃州绿洲主要分布在北大河流域干流区和山前冲积平原区,兼有少量由地下水灌溉形成的小规模绿洲(图2)。耕地、草地、水域和建设用地是绿洲的主要土地利用类型,其中耕地是绿洲的主体(占绿洲面积比例为80.93%),草地、水域是其重要组成部分,林地所占比重最少(仅占绿洲面积的0.03%—0.11%)。肃州绿洲变化过程总体表现为绿洲面积的扩张。近20年来绿洲面积增加了362.9 km2(增长幅度为35.4%)。其中,耕地、草地、建设用地分别增加了7.48%、1.53%和1.39%,未利用地减少了10.83%。

绿洲面积变化呈现一定的时间阶段性,1999—2010年绿洲扩张的幅度和规模均高于1990—1999年(表1)。1990—1999年间,肃州绿洲耕地面积增加了94.04 km2,其次为草地(23.78 km2),而水域面积增长了4.01 km2,这主要是由水库周边滩涂湿地的水位回升和季节性河湖水位上涨而造成的(图2)。建设用地面积增加了25.07 km2,这主要是由于该区的城镇化进程加快引起的;未利用地面积减少了137.83 km2,且主要转化为绿洲用地类型,这说明人类活动对绿洲土地利用的影响很大。而1999—2010年间,耕地的增长面积为156.69 km2,其主要表现为绿洲内部填充和边缘外扩;草地面积增加了27.49 km2;水域面积增加了10.06 km2,这主要受灌溉和季节性降水等的影响致使水域面积并不稳定;林地面积呈现减少趋势,主要是林地转化为草地和(或)灌丛;建设用地面积增加了21.6 km2;而未利用地面积减少了215.08 km2。

图2 1990、1999、2010年肃州绿洲土地利用时空变化图Fig.2 Spatiotemporal change of land use in the study area of 1990, 1999 and 2010

表1 肃州绿洲景观构成和动态度K变化

总的来说,近20年来肃州绿洲建设用地变化速率最大,而耕地面积变化量最大,但其相对变化量较小,这表明近20年肃州绿洲城市化进程在加快,尤其是1999—2010年间,建设用地面积增加迅速(图2)。

3.1.2 绿洲内部结构转换分析

基于ArcGIS 9.3平台获得肃州绿洲地类转化图(图3)及1990—1999年与1999—2010年两个时段的土地利用转移矩阵(表2)。可见,1990—1999年间,肃州绿洲各土地利用类型之间的面积转化由大到小依次为:未利用地转为耕地、未利用地转为草地、草地转为耕地、耕地转为未利用地、耕地转为建设用地和未利用地转为建设用地。这一阶段绿洲土地利用变化以耕地、草地和建设用地的扩张为主。其中,耕地扩张主要发生在绿洲边缘带和绿洲内部(图3),建设用地的快速扩张表现为对未利用地和耕地的侵占,处于绿洲荒漠过渡带的草地面积由于受水资源和人类活动干扰的影响而出现波动。而1999—2010年期间,肃州绿洲变化主要表现为耕地、建设用地的扩张,未利用地与草地之间的转换等。

近20年来肃州绿洲变化主要表现为绿洲面积增长和绿洲各种土地利用类型之间的转换,具有明显的时间阶段性和空间变化。尤其表现出人类活动对未利用地的开垦和草地的多样化转化,耕地是干旱区绿洲变化的主体,快速城镇化是肃州绿洲发展的另一个重要影响因子。

3.2 肃州绿洲景观破碎化分析

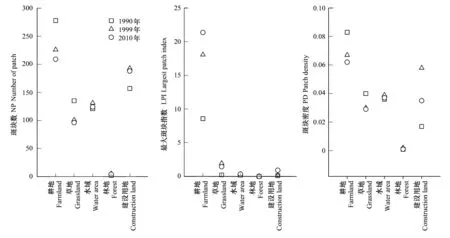

3.2.1 类型水平上肃州绿洲景观破碎化分析

研究发现,随着绿洲化进程的推进,研究区各土地利用类型的景观破碎变化不一致且表现为阶段差异性(图4)。耕地具有最大的斑块数和面积指数,尽管近20年来耕地面积增长了250.53 km2,但1990—1999年间耕地NP逐渐减少(由278 个减少为226 个),PD在降低(由0.08 个/km2下降为0.07 个/km2),LPI却显著增加(由8.58%增长到18.08%),这说明绿洲化进程中耕地斑块的破碎化趋势在减缓,这主要是由北大河沿岸绿洲的内部填充和已开垦的零星小规模绿洲的不断合并导致的。而在1999—2010年间,耕地NP持续减少(由226 个减少为209 个),PD继续降低(由0.07 个/km2下降到0.06 个/km2),LPI增加(由18.08%增长到21.36%),说明这一时期耕地更趋于一体化,其破碎化逐渐降低,绿洲化过程中的内部填充式发展降低了绿洲景观的破碎化。

1990—1999年间,草地NP由135 个下降到101 个,PD由0.04 个/km2下降到0.03 个/km2,而LPI呈现增长趋势。1999—2010年间,草地NP和PD小幅度减少,而最大斑块指数趋于降低,主要受草地向耕地大规模转化(转化面积为43.22 km2)引起的(图3),这使得草地整体性在一定程度上被破坏。

图4 肃州绿洲土地利用类型斑块特征Fig.4 Patch characteristics of the land use type in Suzhou oasis

基于ArcGIS 9.3平台获得肃州绿洲地类转化图(图3)和1990—1999年、1999—2010年两个时段的土地利用转移矩阵。1990—1999年间,肃州绿洲各土地利用类型之间的面积转化由大到小依次为:未利用地转化为耕地、未利用地转化为草地、草地转化为耕地、耕地转化为未利用地、耕地转化为建设用地和未利用地转化为建设用地。这一阶段绿洲土地利用变化以耕地、草地和建设用地的扩张为主,耕地扩张主要发生在绿洲边缘带和绿洲内部(图3),建设用地的快速扩张表现为对未利用地和耕地的侵占,处于绿洲荒漠过渡带的草地面积由于受水资源和人类活动干扰等影响而出现波动。而1999—2010年期间,肃州绿洲变化主要表现为耕地和建设用地的扩张,未利用地与草地之间的转换等。

近20年来肃州绿洲的水域面积变化相对稳定,其PD、LPI变化相对稳定。肃州绿洲中林地较少,多为果园和农田防护林,面积小而零散分布,且在解译中划为耕地,因而其景观指数变化不明显。快速城镇化进程带来的建设用地扩张是绿洲化的又一表征。城镇化及新农村建设等导致了建设用地斑块数的增加(由157 个增加到193 个),加剧了建设用地斑块的破碎化程度。随着城镇的合理规划和城镇化趋于理性,1999—2010年间建设用地斑块破碎化趋势有所下降。

3.2.2 肃州绿洲景观破碎化的时空分布特征分析

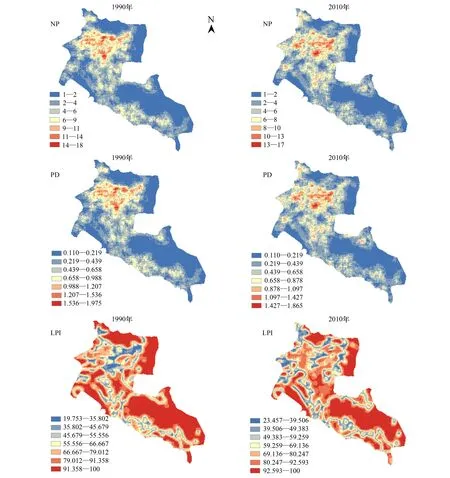

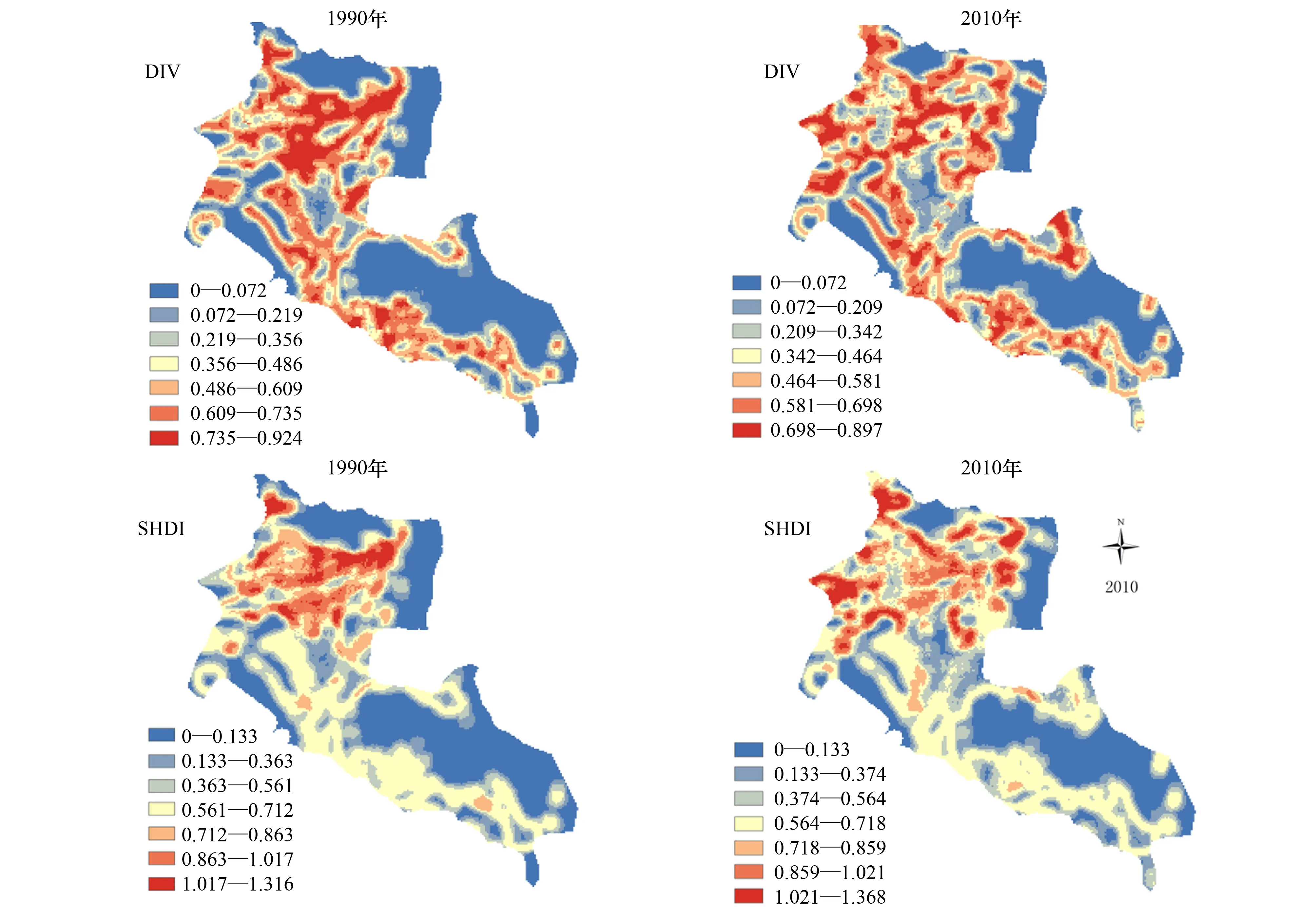

1990年NP与PD高值都集中分布在肃州绿洲北部,且多处于绿洲边缘和河岸区(图5),这主要是因为河道两侧土地利用类型多样所导致的。2010年绿洲北部区域NP与PD表现为减小(图5),这是绿洲内部填充式扩张的结果。1990年LPI分布高值主要在北大河沿岸、绿洲内部及北部边缘带,而在山前绿洲区呈条带状分布(图5);到2010年,LPI指数高值面积分布在北大河沿岸有所减少,在绿洲东部及沿河岸区有所增加,表现出绿洲内部整体性增加,绿洲边缘带变动剧烈,出现LPI低值(图5)。

景观分离度指数(DIV)在1990年的分布表现为北大河沿岸为高值区,肃州北部冲积平原绿洲的分离度指数范围在0.36—0.92之间,这主要是由于草地和未利用地的大面积存在使得耕地的整体性较差,出现较严重的景观分离现象(图5)。肃州山前冲积扇绿洲区和丰乐河周围出现小范围的高值区,其整体变化多在0.49—0.74,低于北大河沿岸区,这是由于该区属于冲积扇地貌区,地形较为单一,且多为耕地造成的。2010年北大河沿岸和边缘区的开垦使绿洲分布有所扩大,DIV指数变化主要发生在未利用地转化为草地和耕地的区域,但在山前冲积绿洲区,由于结构类型较为单一,表现为相对较低的DIV值(图5)。

图5 肃州绿洲景观指数密度空间分布变化Fig.5 Spatial distribution of landscape index density of Suzhou oasisNP: 斑块数Number of Patch, PD:斑块密度Patch Density, LPI:最大斑块指数Largest Patch Index, DIV:景观分离度指数Landscape Division Index, SHDI: Shannon多样性指数Shannon′s Diversity Index

1990年SHDI指数高值区集中分布在北大河沿岸,其主体值为0.71—1.32,这主要是由于土地利用方式较为多样化(图5);山前冲积扇绿洲区的SHDI多在0.56—0.71之间的中值区,其土地利用方式较为单一。2010年SHDI指数高值区主要为绿洲边缘带,包括黄泥堡乡和三墩乡等(图5),SHDI变化表现为内部区域的降低和边缘带的增高,这主要是由于绿洲内部的填充式发展和边缘带的波动变化导致的。

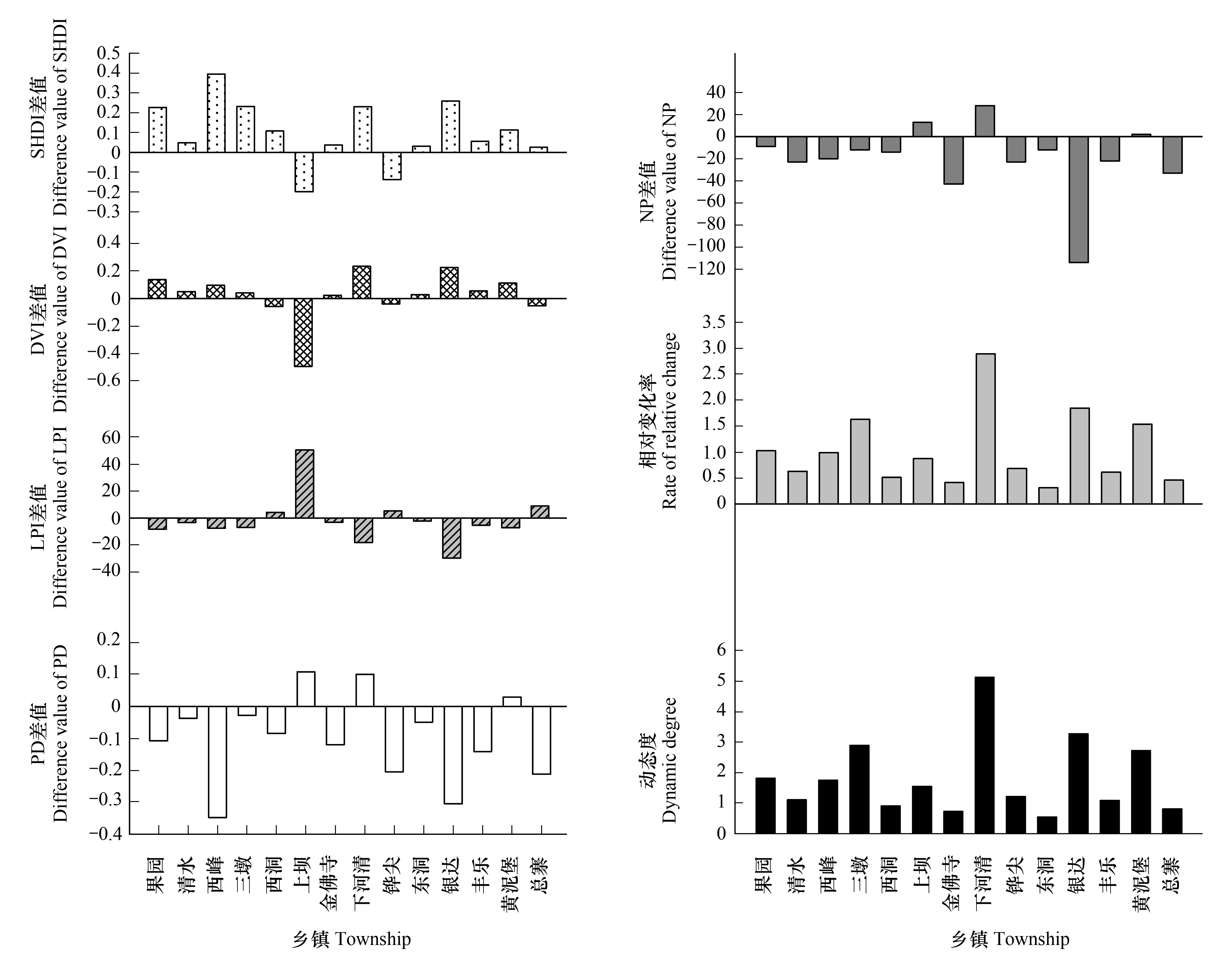

3.2.3 肃州绿洲乡镇尺度景观破碎化特点分析

以肃州区各个乡镇为样点,计算出各乡镇1990年和2010年景观指数差值与各乡镇绿洲动态度和相对变化率(图6)。由图6可见,景观指数的差值直接反映了各乡镇景观指数变化量和态势,正向和负向分别表现了斑块指数的增加和减少。各景观指数乡镇变化差异明显,变化多集中在少数乡镇。其中NP差值表现为银达镇最小(负值),金佛寺镇、下河清乡和总寨镇次之,其余乡镇变化较小。PD差值总体表现为负值,负向差值较大的是西峰乡和银达镇,总寨镇、铧尖乡次之,其余乡镇变化很低。LPI差值变化幅度基本不大,正向差值最大的是上坝镇,银达镇、下河清乡次之(呈负向变化),其余乡镇变化较小。DIV负向差值最大的是上坝镇,银达镇和下河清乡次之。SHDI差值表现为上坝镇和铧尖乡负向变化外,其他乡镇变化都为正向变化。肃州绿洲各乡镇动态度均表现为正值,这说明绿洲在各个乡镇都呈扩张趋势,绿洲边缘区乡镇的动态度和相对变化率尤为剧烈,如银达镇、三墩镇、黄泥堡乡和下河清乡等(图6)。

图6 肃州绿洲乡镇尺度景观破碎化差值(1990—2010年差值)与绿洲动态度和相对变化率Fig.6 Difference of landscape fragmentation indices between 1990 and 2010, dynamic and relative change rate of township scale in Suzhou oasisNP: 斑块数Number of Patch, PD:斑块密度Patch Density, LPI:最大斑块指数Largest Patch Index, DIV:景观分离度指数Landscape Division Index, SHDI: Shannon多样性指数Shannon′s Diversity Index

3.2.4 肃州绿洲景观破碎化的主要人文因子分析

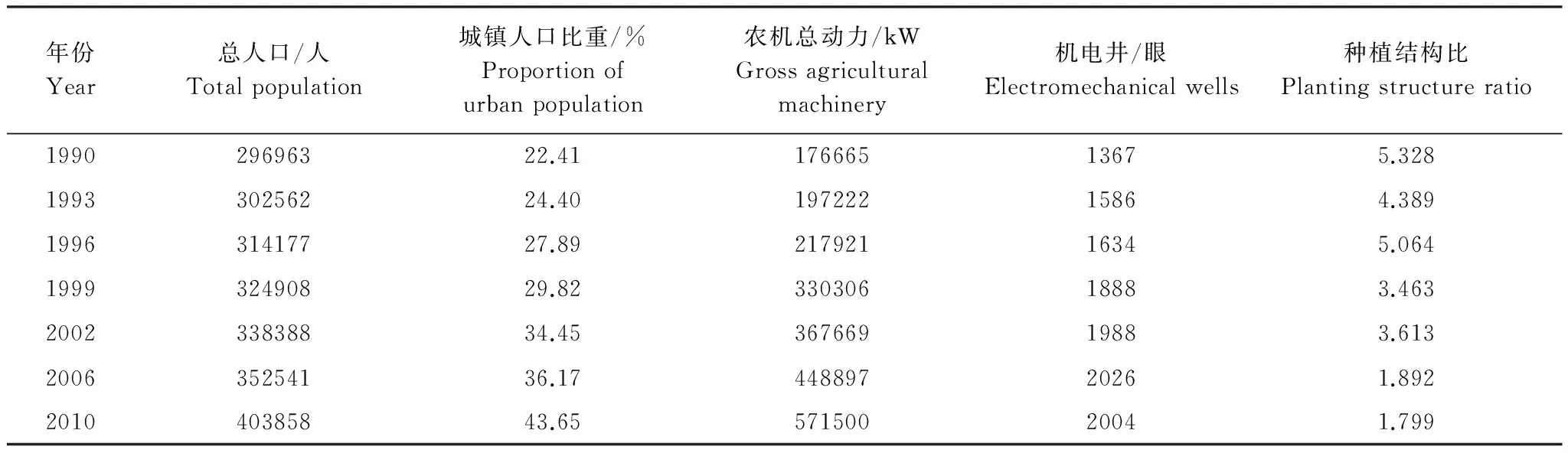

绿洲变化的驱动因素研究表明,近60年来,相对于自然因素而言,人文因素是我国干旱区绿洲变化的主要影响因素[25],因此,本文主要分析引起绿洲景观破碎化的人文因素,如人口、城镇人口、农机总动力、机电井和种植结构比等(表 2)。可见,近20年来,随着人口的不断增长,人们对土地的需求大大增加,尤其是城市人口比例的逐步扩大是建设用地扩张的直接原因,特别是近10年来,城市人口比重由29.82%上升到43.65%,人口的激增导致了建设用地的快速扩张,导致了绿洲景观的破碎化。耕地变化是绿洲破碎化的驱动因素之一,这主要是由于农村机械化动力的提升和机电井的建设导致的。种植结构比表现了粮食作物面积与经济作物播种面积之间的比值,可反映研究时段内绿洲人类活动和作物种植结构。由表 2可知,肃州绿洲种植结构比呈现大幅度降低趋势,这主要受经济效益的驱动,特别是2005年前后制种业的大规模兴起造成的,这是绿洲景观破碎化的另一主要原因。

表2 1990—2010肃州绿洲景观破碎化的主要影响因子变化分析

4 结论与讨论

本文采用同源遥感数据和移动窗口法开展近20年来肃州绿洲时空变化及其景观破碎化研究,从土地利用类型、空间和乡镇尺度探究景观破碎化与绿洲化时空变化及其主要人文因素。研究结果表明:

肃州绿洲面积呈现增长趋势,主要表现为耕地、草地、建设用地和水域等变化。近20年来绿洲面积增加了362.9 km2,绿洲增长过程的主要表现为耕地的空间扩张和面积增长,各土地利用类型面积变化的大小依次是耕地>草地>城建用地>水域>林地。绿洲在空间上的扩张和转换主要表现为耕地的扩张、建设用地增加及其对耕地与未利用地的侵占、绿洲边缘带草地的波动等。

近20年来,肃州绿洲景观破碎化程度整体上呈现减缓趋势,表现为不同尺度上的差异性。耕地、草地和建设用地的侵吞式和填充式为主的扩张致使绿洲斑块数目和斑块密度减小,不断增大的最大斑块指数是景观破碎化减缓的重要表征。肃州绿洲景观指数存在明显的区域差异性。斑块破碎化趋势主要体现为位于绿洲西部、北部的河岸绿洲子区、绿洲内部向绿洲边缘区的迁移;而在绿洲南部、东部的山前冲击扇区的景观指数变化相对稳定。在乡镇尺度上,绿洲景观动态度以及相对变化率的变化主要集中在绿洲边缘区的银达镇、三墩镇、黄泥堡乡和下河清乡等,位于绿洲边缘的各乡镇是绿洲动态变化最活跃的部分。动态度和相对变化率的变化与景观的破碎程度没有直接的响应关系,是人类活动与区位因素综合作用的结果。

总的来说,肃州绿洲化时空过程及其景观破碎化表现为绿洲面积增加和景观破碎化的减缓,这主要是人口增加、农业机械化水平提高、灌溉条件改善、种植结构变化与追求经济效益等的驱动的。以草地为主的绿洲荒漠过渡带,既是绿洲扩张的主要子区,也是景观破碎化的多发区,更是保护绿洲环境和稳定性的关键区域。本研究较为系统地分析了肃州绿洲化与景观破碎化的时空变化,可为绿洲景观管理和可持续发展提供科学依据。但是,由于绿洲时空变化及其驱动因子在不同时空尺度上的表现和作用不同,同时,绿洲时空变化与人类活动也必将诱发绿洲景观格局的变化[5,17,24],因此,绿洲土地利用变化的多尺度模拟模型[27]、人文因素和绿洲变化的空间耦合[28]及其生态效应研究,将是未来绿洲景观生态学研究的重点之一。

[1] 刘纪远, 邓祥征. LUCC时空过程研究的方法进展. 科学通报, 2009, 54(21): 3251-3258.

[2] 韩其飞, 罗格平, 白洁, 李均力, 李超凡, 范彬彬, 王渊刚. 基于多期数据集的中亚五国土地利用/覆盖变化分析. 干旱区地理, 2012, 35(6): 909-918.

[3] 贾宝全. 绿洲景观若干理论问题的探讨. 干旱区地理, 1996, 19(3): 58-65.

[4] 方创琳. 河西走廊绿洲生态系统的动态模拟研究. 生态学报, 1996, 16(4): 389-396.

[5] 申元村, 汪久文, 伍光和,韩德鳞. 中国绿洲. 开封: 河南大学出版社, 2001: 1-28.

[6] 李义玲, 乔木, 杨小林, 周生斌, 曾雅娟. 干旱区典型流域近30a土地利用/覆被变化和景观破碎化分析——以玛纳斯河流域为例. 中国沙漠, 2008, 28(6): 1050-1058.

[7] 傅小锋. 干旱区绿洲发展与环境协调研究. 中国沙漠, 2000, 20(2): 197-200.

[8] 邬建国. 景观生态学:格局、过程尺度与等级 (第二版). 北京: 高等教育出版社, 2008.

[9] 傅伯杰, 陈利顶, 马克明, 王仰麟. 景观生态学基本原理及应用 (第二版). 北京: 科学出版社, 2011.

[10] 郭明, 马明国, 肖笃宁, 赵善伦. 基于遥感和GIS的干旱区绿洲景观破碎化分析——以金塔绿洲为例. 中国沙漠, 2004, 24(2): 201-206.

[11] 张飞, 塔西甫拉提·特依拜, 丁建丽, 王伯超, 王飞, 买买提·沙吾提. 干旱区绿洲土地利用/覆被及景观格局变化特征——以新疆精河县为例. 生态学报, 2009, 29(3): 1251-1263.

[12] 许英勤, 徐曼. 塔里木河下游垦区绿洲景观格局变化分析. 干旱区地理, 2004, 27(2): 193-198.

[13] 洪鸿加, 彭晓春, 陈志良, 张杏杏, 刘强. 长沙市景观破碎化时空分异特征研究. 国土资源遥感, 2011, 23(1): 133-137.

[14] Mander Ü, Uuemaa E, Roosaare J, Aunap R, Antrop M. Coherence and fragmentation of landscape patterns as characterized by correlograms: a case study of Estonia. Landscape and Urban Planning, 2010, 94(1): 31-37.

[15] Nagendra H, Munroe D K, Southworth J. From pattern to process: landscape fragmentation and the analysis of land use/land cover change. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2004, 101(2/3): 111-115.

[16] Munroe D K, Croissant C, York A M. Land use policy and landscape fragmentation in an urbanizing region: assessing the impact of zoning. Applied Geography, 2005, 25(2): 121-141.

[17] 蒙吉军, 吴秀芹. 河西走廊中西段肃州区景观空间格局研究. 干旱区地理, 2004, 27(2): 179-185.

[18] 高江波, 蔡运龙. 区域景观破碎化的多尺度空间变异研究——以贵州省乌江流域为例. 地理科学, 2010, 30(5): 742-747.

[19] 刘昕, 国庆喜. 基于移动窗口法的中国东北地区景观格局. 应用生态学报, 2009, 20(6): 1415-1422.

[20] 仇江啸, 王效科, 逯非, 欧阳志云, 郑华. 城市景观破碎化格局与城市化及社会经济发展水平的关系—以北京城区为例. 生态学报, 2012, 32(9): 2659-2669.

[21] 刘琦, 刘世梁, 赵清贺, 王聪, 邓丽, 杨珏婕, 董世魁. 基于移动窗口法的水电开发影响下景观格局梯度分析. 山地学报, 2012, 30(5): 628-635.

[22] 张琳琳, 孔繁花, 尹海伟, 孙振如, 庄艳美, 居为民. 基于景观空间指标与移动窗口的济南城市空间格局变化. 生态学杂志, 2010, 29(8): 1591-1598.

[23] 酒泉市肃州区地方志编纂委员会. 酒泉市肃州区志. 兰州: 甘肃文化出版社, 2009: 1-3.

[24] 巩杰, 谢余初, 孙朋, 颉耀文. 乡镇尺度金塔绿洲时空格局变化. 生态学报, 2013, 33(11): 3470-3479.

[25] 谢余初. 近60年金塔绿洲时空变化及其驱动力研究 [D]. 甘肃: 兰州大学, 2012.

[26] 王秀兰, 包玉海. 土地利用动态变化研究方法探讨. 地理科学进展, 1999, 18(1): 81-87.

[27] 朱会义, 李秀彬. 关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论. 地理学报, 2003, 58(5): 643-650.

[28] 杨依天, 郑度, 张雪芹, 刘羽. 1980-2010年和田绿洲土地利用变化空间耦合及其环境效应. 地理学报, 2013, 68(6): 813-824.

Spatiotemporal change and landscape fragmentation in suzhou oasis using the moving window method

GONG Jie*, SUN Peng, XIE Yuchu, QIAN Dawen, JIA Zhenzhen

KeyLaboratoryofWesternChina′sEnvironmentalSystems(MinistryofEducation),ResearchSchoolofAridEnvironmentandClimateChange,LanzhouUniversity,Lanzhou730000,China

Study of land-use and land-cover change is at the forefront of global environmental change research. Oases are unique geographical desert features that allow flourishing vegetation and human settlements, and sensitive to environmental change in arid areas. Research focusing on landscape index analysis of oasis development and the spatial relationships of landscape fragmentation is relatively rare and recent. The combined use of land cover classification based on remote sensing data and landscape metrics has provided a useful comprehensive understanding of the features of landscape structure and the ecological processes underlying these. In this study, we analyzed landscape fragmentation and change in Suzhou oasis, a typical agricultural oasis in the middle reach of the Heihe River watershed. To study oasis change and landscape fragmentation, oasis maps were obtained from Landsat TM/ETM images 1990, 1999 and 2010. The “Dynamic degree” and “Relative rate of change” were used to describe oasis change. We analyzed the relationships between oasis change and landscape fragmentation for 15 sample towns using correlograms and the moving window method. From 1990 to 2010, changes in oasis land-use were primarily an increase in farmland, grassland and human construction. Oasis area increased mainly due to the conversion of farmland, unused land to grassland, and rapid urbanization. Landscape fragmentation indices changed over time in the 15 towns, there were decreases in number of patches (NP), patch density (PD) and largest patch index (LPI), and increases in division index (DIV) and Shannon′s density index (SHDI), suggesting that the rate of landscape fragmentation slowed down gradually. The most dramatically changed areas were at the margin of Suzhou Oasis, such as Yinda Township, Sandun Township, Huangnibao Township, and Xiaheqing Township. Landscape fragmentation increased with the rapid change in oasis area and inner structural change in the edge zone. The ecotone, dominated by grassland, between the oasis and desert, was the main area where the oasis expanded and fragmented, and also the subarea key to maintaining oasis stability and managing sustainable development. In conclusion, it is vital to understand the relationships between oasification, human land-use change, and landscape fragmentation. This research is useful for landscape management and sustainable development of oases in arid areas of China.

oasification; moving window method; land use; spatiotemporal change; landscape fragmentation; Suzhou

教育部“春晖计划”科研项目(Z2011028); 兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金(lzujbky-2013-m02)

2014-03-16; < class="emphasis_bold">网络出版日期:

日期:2014-12-04

10.5846/stxb201403160453

*通讯作者Corresponding author.E-mail: jgong@lzu.edu.cn

巩杰,孙朋,谢余初,钱大文,贾珍珍.基于移动窗口法的肃州绿洲化与景观破碎化时空变化.生态学报,2015,35(19):6470-6480.

Gong J, Sun P, Xie Y C, Qian D W, Jia Z Z.Spatiotemporal change and landscape fragmentation in suzhou oasis using the moving window method.Acta Ecologica Sinica,2015,35(19):6470-6480.