中国人均GDP区域趋同性时空演变分析

钟绍军,刘 洪

(1.中南财经政法大学 统计与数学学院,武汉430073;2.湖北科技学院 数学与统计学院,湖北咸宁437100)

0 引言

“趋同”的概念的提出源于从Ramsey(1928)[1]在新古典经济经济增长理论和内生经济增长理论框架下对区域经济如何实现均衡增长的研究,在这之后,学者们[2~4]对经济收敛问题展开了大量研究,特别是20世纪90年代以后,新古典经济增长理论的研究者将经济发展中的趋同问题作为重点研究对象,各种趋同模型相继被提出,如σ趋同、β趋同、Q趋同和γ趋同等[2]。其中,σ趋同是指人均实际收入水平的差异程度随着时间的推移而不断下降,β趋同是指收入增长及其初始水平的偏相关系数为负,Q趋同是指人均收入分布的四分位数随着时间的推移不断下降,而γ趋同是考察个地区人均收入的相对位置波动情况。Ben(1998)[3]提出的俱乐部趋同则指在经济增长的初始条件和结构特征都相似的区域之间发生的相互收敛。

目前,研究经济趋同的方法主要有三种:第一种是回归分析法,主要关注经济发展在时间维度的动态特征,但往往由于存在高尔顿谬误而难以令人信服[2];第二种是基于收入分布的特征,从时间截面上研究收入分布的动态变化过程特征;第三种是基于时间序列分析的方法,主要研究地区间的收入差距是否会随着时间的推移而逐步消失。通过对已有相关研究文献进行分析,大多数研究都忽视了中国经济正处于经济体制转型和经济结构调整的基本事实,存在三个方面的不足:第一,已有文献在考察趋同时都是采用以Barro和Sala-I-Martin[5]的俱乐部趋同理论为基础的回归分析方法,回归分析方法仅仅关注了单个国家和地区是否趋同于自身的稳态,无法解释地区差异的变动、分层和极化现象[6],本文将从人均GDP的动态空间相关性演进变化来考察各地区之间的差异问题。第二,绝大部分的俱乐部趋同研究均是按照地理位置(如东中西)进行划分,其暗含的假定是东中西地区内部各省区创新能力初期发展水平接近,本文放弃这一假定,按照创新水平高低来划分俱乐部。第三,传统的马尔科夫链方法虽然可以分析各区域趋同(分异)的演变特征,但存在两个方面的问题,首先,其往往将不同的区域视为“孤岛”,从而忽视了区域之间的空间相互作用;其次,传统的马尔科夫链只研究一步时长为一年的转移概率[7],因而得不到多年的状态转移特征,无法体现宏观经济条件和政策的效应。本文一方面将空间因素纳入传统的马尔科夫矩阵以考察空间溢出在中国经济发展水平动态分布中的作用,另一方面构造不同时长的一步转移概率矩阵,并对转移概率矩阵进行统计检验,分析在哪一时间段划分下分布转移特征的差异最显著以及空间因素在多长时间开始产生显著的影响。

1 人均收入区域趋同性的时间演变过程

本文采用中国31个主要省、自治区、直辖市(不包含港澳台地区)1978~2012年的人均GDP数据来研究省域经济发展的时空趋同性演变过程,并考虑区域之间的相互作用和相互联系。文中的数据来源为:来自《中国统计年鉴(2013)》、《新中国六十年统计资料汇编(2009)》。人均GDP是将人均名义GDP通过人均GDP平减指数计算得到。

1.1 各区域人均GDP的空间相关性分析

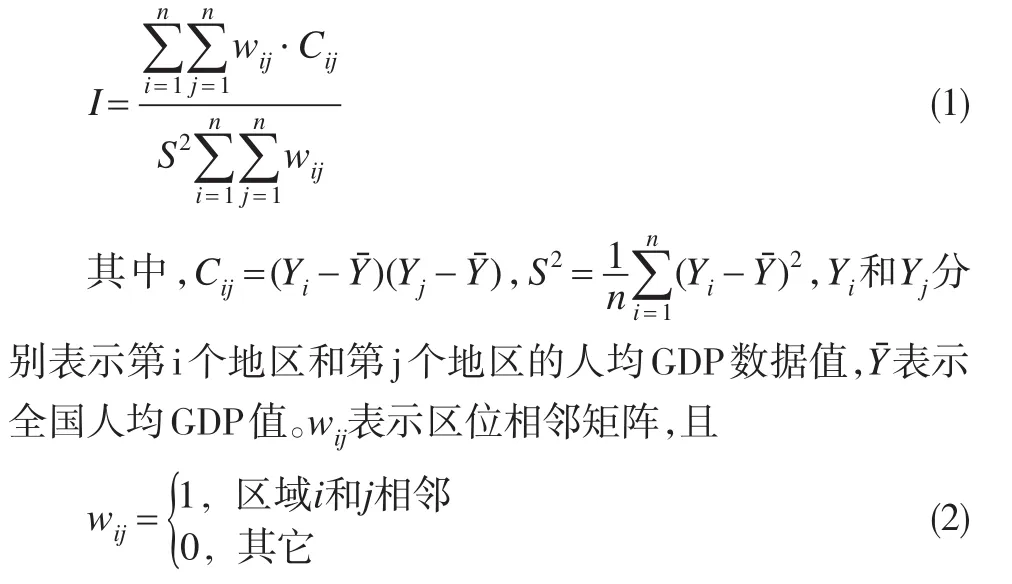

人均GDP空间相关性分析旨在考察省际之间人均GDP变化在空间上是否存在相关性。最为常用的计算空间自相关方法是:Moran’s I、Geary’s C、Getis、Join count以及空间自相关系数图等。本文采用应用较广泛的Moran’s I指数来描述中国人均GDP的空间相关情况,它是全域型自相关分析,可以检验人均GDP在空间上是否存在集聚的特征。Moran’s I指数的计算公式为:

本文采用空间邻接的原则来定义各地区空间上的尺度关系。

Moran’s I指数的结果介于-1到1之间。若该值为正,数值越大表示空间分布的相关性越大,即空间上集聚分布的线性越明显;若该值为负,数值越小表示空间相关性越小;若该值趋于零,代表空间分布呈现随机分布的情形。对于Moran指数可以用标准化统计量Z来检验n个区域是否存在空间自相关关系。利用Geoda软件计算得到中国1978~2012年人均GDP的全局Moran’s I指数,如表1所示。

从表1可以看出:(1)自1978年以来,各年份的全局Moran’s I指数均大于0,表明中国各省市的人均GDP在空间分布上并非相互独立,显示出空间正相关性,即存在空间集聚的效应,人均收入较高的地区其“邻居”的收入也较高。(2)Moran’s I指数基本呈现逐年线性上升的趋势,说明空间正相关性逐年增强。中国改革开放以后,随着东部沿海地区的发展壮大,区域经济的发展的不均衡性和地区间的经济往来,导致经济发展在空间上产生了越来越强的集聚效应,体现了人均GDP空间分布的动态特征。(3)Moran’s I指数的Z统计量逐年增大,显著性逐年增强。除了前三年外,其余各年份在10%的显著性水平下均显著,说明空间相关性是显著存在的,并且相关性逐年增强。

表1 中国1978~2012年各地区人均GDP的Moran’s I指数及检验统计量和伴随概率

全局Moran’s I指数可以反映中国各地区人均GDP空间分布的整体情况,但无法反映地区之间的内部空间集聚特征。为此,我们应用Moran散点图来刻画人均GDP逾期空间滞后(本文表示地区的相邻地区)的局部相关性。如图1所示,该散点图的横坐标为人均GDP观测值,纵坐标为其空间滞后,分别以1978、1994和2012年为例给出人均GDP的Moran散点图。从各个年份的Moran散点图对比发现:(1)1978年人均GDP地区分布存在一定的正相关性,但相关程度比1994年要低,2012年的正相关程度最高;(2)1978年,大部分地区分布在第三象限,说明本地的观测值较低时期相邻空间也较低,但随着时间的推移,落在第一象限的地区数量逐步增加,说明越来越多的地区及其邻居同时跨入高收入水平,表现出地区间的空间趋同性逐步增加;(3)随着时间的推移,三个图中的拟合直线的斜率逐渐增加,说明地区之间的正相关性增长逐步增强。

图1 1978、1994和2012年地区人均GDP的Moran散点图

1.2 基于马尔科夫链的区域趋同性时间演变过程

由于Moran’s I指数反映的是中国人均GDP空间分布的整体情况,无法反映出地区内部的空间集群特征,也无法体现空间集群时间演变过程。为此,本文构建空间马尔科夫链,研究地区的人均GDP的时空演变规律及其在空间的趋同效应。

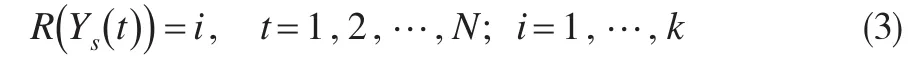

首先,参照世界银行的地区经济分类办法和标准,将中国各区域的人均GDP数据离散化为k(=4)个等级:(1)低收入水平,人均GDP低于全国平均的50%;(2)中低收入水平,人均GDP界于全国平均的50~100%之间;(3)中高水平,人均GDP界于全国平均的100~150%之间;(4)高水平,人均GDP高于全省平均的150%。为方便起见,我们记

其中Ys(t)表示第s个地区在第t年的人均GDP,r代表收入等级(从低到高依次记为1~4)。

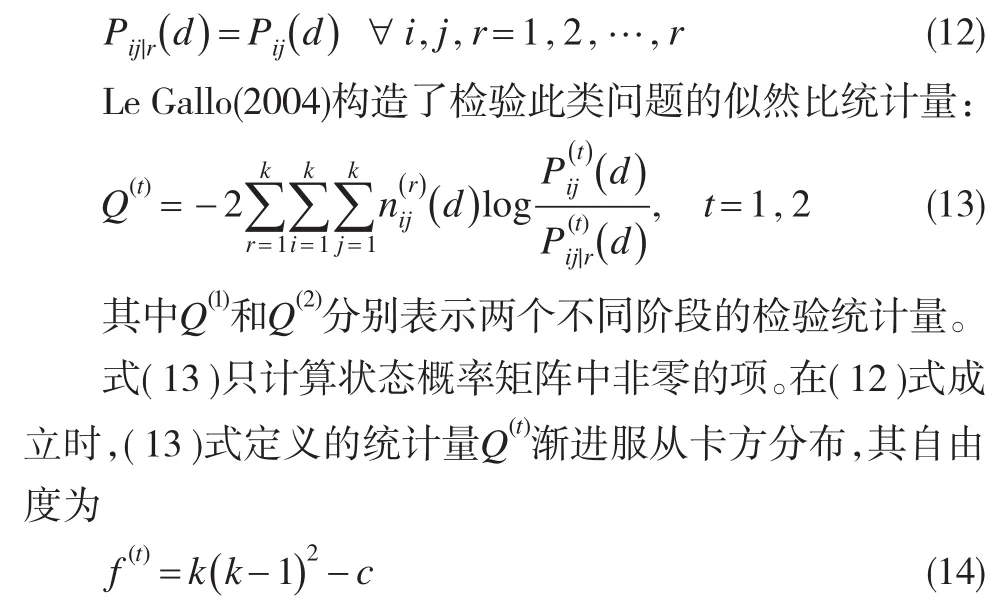

然后,将每个地区的收入类型及其年际变化情况视为一个马尔科夫链,计算相应类型的概率分布及其类型转移概率。我们假设第t+d年的收入水平仅与第t年的收入水平有关。记

表示第s个地区在第t年处于第i个收入等级,在t+d年转移为第j个收入等级的概率。从而得到不同年份地区人均GDP类型之间转移的马尔科夫转移概率矩阵P=(Pij(d))k×k,可以用频率来进行估计:

式中:ni表示所有年份中属于收入类型i的区域数量之和,nij(d)表示当前年份属于类型i的区域在d年后转移为类型j的所有区域数之和。

如果某一地区的人均GDP类型在第t年为i,在第t+d年仍然为第i个类型,则该区域类型转移为平稳的;如果在第t+d年的类型有所提高,则该区域是向上转移的;否则,该区域是向下转移的。由状态转移概率矩阵P我们可以分析各地区人均GDP的时间演变过程,即由当前收入类型向其他类型转化的概率和趋势。

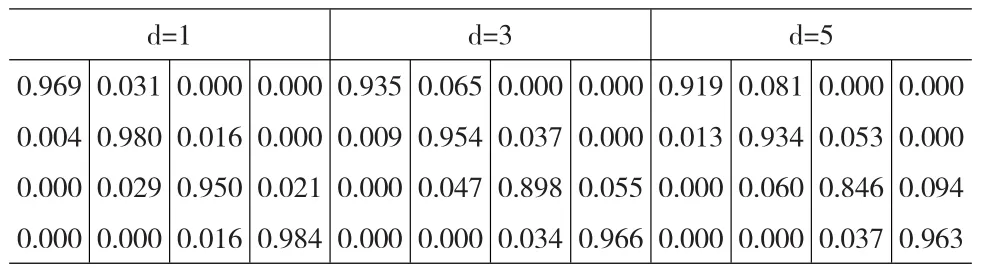

值得说明的是,这里的转移间隔时间d一般可以取为1,但根据中国宏观经济政策的基本情况,都是按照五年计划来进行调整的,因此将d取值为5可能更加符合中国的实际情况。表2分别计算了d=1、d=3和d=5年时的各地区人均GDP类型转移的马尔科夫转移概率矩阵。

表2 中国各地区人均GDP类型转移的马尔科夫状态转移概率矩阵

表2的主对角线上的元素表示区域人均GDP类型前后不发生变换的概率,非对角线元素表示表示区域类型向上或向下转移的概率。随着转移间隔时间的不断增加,中国各地区人均GDP类型转移的概率呈现平稳变换的过程:(1)所有主对角线元素均远大于非对角线元素。说明各地区人均GDP基本保持平稳,各地区至少以84.6%的可能性保持当前类型不变。表明各地区人均GDP存在较强的俱乐部趋同效应。(2)非对角线中非零的元素在主对角线两侧。这说明人均GDP的变化呈现连续性,不存在类型变化超过一个以上的情况,即跨越式发展的模式是不存在的。(3)随着间隔年份的增加,各类型向上或向下转移的概率均增加。表明随时时间的推进,各地区劳动生产率的逐步提高,向上转移的概率将逐步增加,且时间越久改变越明显。

1.3 区域趋同性时间演变的结构性变化

其中c是全时段状态转移概率矩阵P=(Pij(d))k×k中的零元素的个数。如果Q>χ2(f),则认为人均GDP类型转移在两个阶段上存在显著性差异。

下面从实证的角度来检验我们的推断。我们分别将1988~2000年的每一年作为两个阶段的分界点,按照(7)式计算前后两个阶段的Q统计量及其显著性(Sig.)P值。如表3所示。

表3 1988~2000年各年作为两个阶段的分界点的转移概率结构性变化表

从表3可以看出,当滞后一年时(d=1),只有将1994年作为两个阶段的分界点,两个阶段的马尔科夫转移概率矩阵有结构性变化(显著性水平取0.05的情况下),其它年份作为分界点均不呈现结构性变化。当滞后三年时(d=3),从1991年开始的各年作为分界点,两个阶段均呈现出不同程度的结构性变化,其中以1994年作为分界点时结构性差异最大。当滞后五年时(d=5),从1990年开始的各年作为分界点,两个阶段也都呈现出不同程度的结构性变化,其中以1994年为分界点时结构性变化最大。不难看出,无论滞后期取多少,我们都可以认为中国人均GDP的状态转移概率在1994年发生了结构性变化,而且滞后期越长,这种结构性变化幅度越大。这和我们前面分析国家宏观经济政策所得出的结论是一致的。

我们以1994年为分界点,将整个研究期间分成1978~1994年和1994~2012年两个阶段,然后分别计算这两个时期中国各地区人均GDP类型的马尔科夫转移概率矩阵,如表4所示。

表4 1978~2012年中国各地区人均GDP类型转换的马尔科夫概率矩阵(d=5年)

表3的两个时期类型转换的马尔科夫概率矩阵的对角线元素表示区域转移类型是平稳的,非对角线上的元素表示地区的人均GDP类型发生转移的概率。

从整体上来看,两个时期都具有共同的特征:

(1)整体转移是基本平稳的。所有主对角线元素都是各行最大的,且最小值为0.847。这说明,一个地区如果在期初处于某个收入等级,那么在5年后至少以0.847的概率仍然处于这个收入等级。这表明中国自改革开放以来,各地区的发展是整体推动的,没有出现大起大落的发展态势。

(2)不存在跨越式发展的态势。无论在哪个时期,所有非对角线元素中,跨越一个以上类型的转移概率均为零。说明中国各地区不存在跨越式发展的态势,也不存在快速倒退的发展方式(向下转移一个以上的类型)。

(3)同时存在“俱乐部趋同”和“贫困陷阱”。期初处于高水平,在5年后仍然处于高水平的概率至少是0.932,而向下转移的概率不超过0.068,这说明高收入地区呈现“俱乐部趋同”。而低收入等级5年后至少一0.848的概率维持在该等级上,又说明低收入地区有很大的可能陷入了“贫困陷阱”。

(4)中国整体处于中低收入等级。从频率上来看,两个时期处于“中低收入”等级的地区数量分别为264和272,是其它收入等级的5~7倍。这表明中国自改革开发以来到现在,绝大多数地区仍然处于中低收入水平。

2 人均收入区域趋同性的空间演变过程

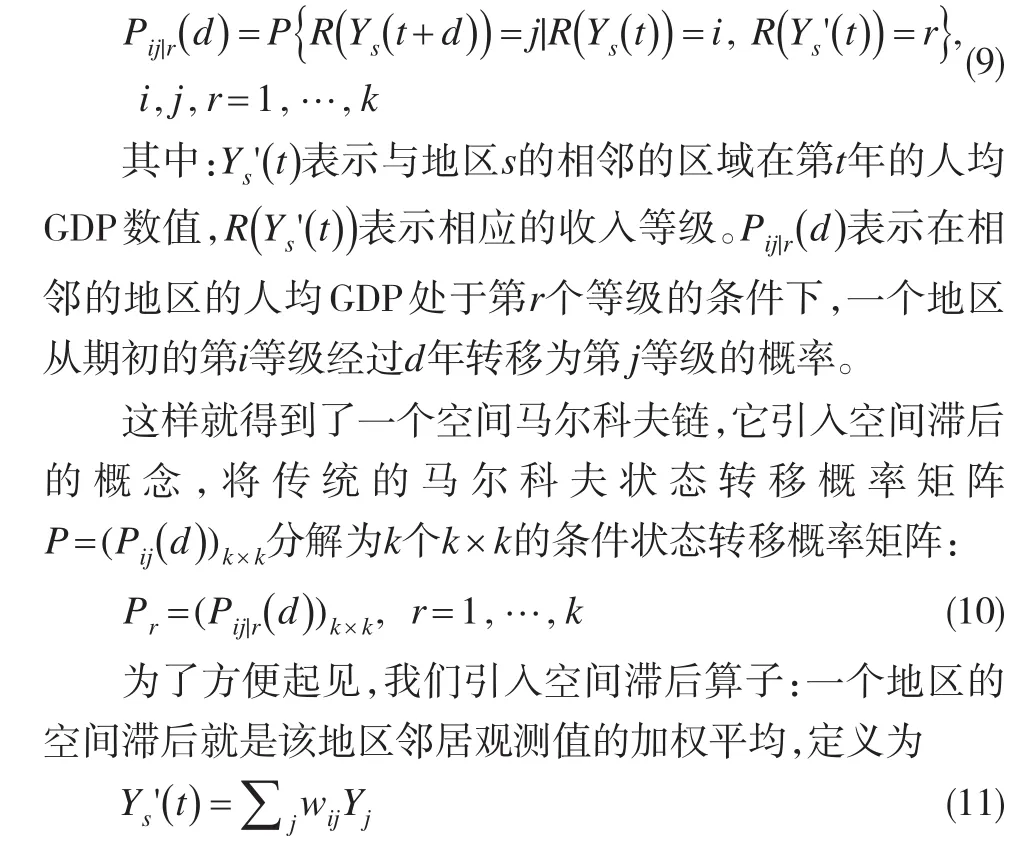

我们将区域邻居的人均GDP的影响引入到(4)式,得到

其中Yj为第j个地区的观测值,W=(wij)为邻接矩阵(由(2)式定义)。

表5 空间马尔科夫状态转移概率矩阵(d=5年)

根据前面的分析,中国各地区人均GDP类型转移在时间上具有结构不稳定性,在1978~1994年和1994~2012年之间存在显著性差异,下面以空间滞后为条件,分别计算两个时期的空间马尔科夫类型转移概率矩阵,如表5所示。

表5的时间滞后为5年,其中的n为相应频数。从表5可以看出,空间滞后人均GDP类型对中国各地区的空间趋同性在两个时期均有较大影响。

(1)在邻居地区处于不同的等级类型下,各地区类型的转移概率矩阵各不相同,均与不考虑空间滞后时的类型转移概率矩阵(表4所示)有较大差异。

(2)邻居地区类型的提高会减小各地区向下转移的概率。在第一个阶段,当以“低收入”地区为邻居时,处于“中高收入”的地区向下转移的概率由10.3%增加为27.3%;当以“中低收入”地区为邻居时,处于“中高收入”的地区向下转移的概率由10.3%减少为6.3%;当以“中高收入”和“高收入”地区为邻居时,各地区向下转移的概率均为零。也就是说,随着邻居地区的人均GDP类型的逐步提高,各地区向下转移的概率逐步减小为零。这一现象在第二阶段同样出现。

(3)邻居地区类型的提高会增大各地区向上转移的可能性。在第一阶段,当以“低收入”地区为邻居时,处于“中低收入”的地区向上转移的概率由5.7%增加为7.7%;在第二阶段,当以“高收入”地区为邻居时,处于“中高收入”的地区向上转移的概率由15.3%快速增加为75.0%。

不难看出,随着邻居地区人均GDP类型的提高,各地区“俱乐部趋同”现象逐步提升。一个地区如果以富裕地区为邻,则有更加便利的条件促进产业集聚、增加就业,促进经济增长,有效提升该地区向上转移的可能性,并阻止其向下进行转移。相反的,如果以比自己落后的地区为邻居,将会受到邻居发展的负面影响,导致向上转移乏力,有更大的可能性来帮助邻居发展。

因此,邻居的不同类型,对各地区类型的空间转移概率矩阵将产生重要的影响,这种影响可能是正面的,也可能是负面的。但是这种影响是否具有显著性差异,需要进行统计检验。如果各地区的区域背景对该地区的类型转移不显著,意味着

根据公式(13),分别计算两个阶段的统计量及其显著性(Sig.)的值,如表6所示。

表6 地区背景对人均GDP类型转移概率的显著性检验(d=5年)

表6说明,在各个时期,至少有97.83%的把握认为,邻居地区的类型对全国各地区的类型转移具有显著性的影响。特别是在整个研究时间范围内,邻居地区对区域类型转移的概率有非常重要的影响,这主要是由于整个研究时期的样本量较大,增大了统计量的自由度从而增加了检验有效性。这说明,全国各地区的人均GDP类型转移在空间上具有显著的相关性。从显著性水平来看,1994~2012年的显著性水平为0.0014,明显高于1978~1994年间的0.0217,说明中国自实行市场经济体制以来,区域经济的发展越来越受到区位背景的影响,区域经济的“俱乐部趋同”效应变得越来越显著。同时,这种经济的趋同效应还具有空间相关性,使得“俱乐部趋同”产生空间集聚的效应。以富裕地区为邻,将显著增加地区向上转移的概率,并减少向下转移的概率;以贫困地区为邻,将更多的受到负面影响。因此,这种“俱乐部趋同”的空间集聚效应进一步加剧了中国区域经济的两极分化。

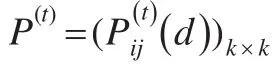

3 区域趋同性的空间分布特征

图2表示个地区人均GDP类型在两个时期转换的空间分布特征,图 2(左)、2(右)分别表示 1978~1994年和1994~2012年两个不同时期各地区类型转移平稳、向下和向上的情况分布图。从图2可以看出:(1)两个时期大部分地区的人均GDP类型整体保持平稳。1978~1994年期间一有江苏、南京、上海、广东、云南和海南6个地区向下转移,有黑龙江、西藏两个地区向上转移。这一特征在一定程度上印证了表5所反映的“俱乐部趋同”现象,同时也给出了俱乐部趋同的空间分布特征。(2)在1994~2012年期间,有北京、江苏、上海、浙江、广东、重庆6个地区向上转移,主要是中国改革开放以来确立的沿海开放城市和直辖市,这些地区在地理位置上具有较强的对外优势,在政策、资源和人才上处于市场竞争的优势地位,市场经济制度的确立,使得这些地区的劳动生产率得到极大的提高,经济迅速提升,表现为向上转移的特征。同期向下转移的有山东、福建、内蒙、吉林和青海,主要分布在发达地区之间和资源型城市和老工业基地。处于发达城市之间的地区,由于空间集聚效应,使得这些中间地带资源和人才的流失较为严重,导致经济向下转移;而资源型城市则受资源开采的限制和国家生态的保护的影响,经济发展相对滞后。这进一步说明中国的人均GDP类型存在空间上的集聚效应,俱乐部趋同现象明显。(3)两个时期向上、向下转移的地区数量和类型均有较大的差异。前一时期主要体现中国的计划经济时代,共同富裕是中国的基本社会发展目标,各地区协调发展情况明显;而后一时期收到“允许一部分人、一部分地区先富起来”的政策思想影响,自身发展条件较优的地区的生产力得到极大的解放,人均GDP水平显著提升,俱乐部趋同现象加强。

图2 中国各地区人均GDP类型转换空间分布图

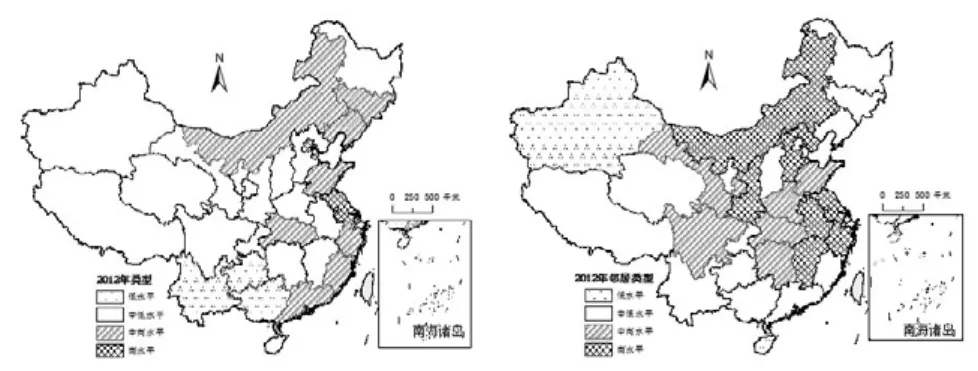

前面的分析指出,区域背景对各地区人均GDP类型转移的概率有显著性影响。为了找到这种影响的空间特征,我们以2012年的类型转移为例来说明,如图3所示。从图3可以看出:(1)自身处于较高等级的地区主要集中在沿海发达地区和华北东北地区,这些地区和周围邻居同时向上转移的概率较大。(2)区域自身或邻居有一方向下转移的地区主要集中在中部和西部。结合图2的分析可以看出,这些差异的存在与不考虑区域背景有显著的不同,俱乐部趋同现象在考虑区域背景时有所增强。邻居地区的人均GDP类型确实对该地区的经济发展起着正向或负向的影响,促使俱乐部趋同效应的形成,加剧了区域贫富差距。

图3 在区域背景影响下中国各地区人均GDP类型转换空间分布图

4 结论

本文首先对中国31个省、自治区和直辖市的人均GDP测算了Moran’s I指数,研究了中国各地区人均GDP空间分布的整体情况和地区之间的内部空间集聚特征,然后采用空间马尔科夫链方法,取不同的时间间隔计算马尔科夫类型转移概率矩阵,研究了人均GDP类型转移的时空演变过程和规律及其与区域背景的关系。结果表明:

(1)中国各地区人均GDP的空间相关性是显著存在的并且逐年增强,地区间的空间趋同性逐年增加。

(2)中国各地区人均GDP分按时间可分为1978~1994年和1994~2012年两个存在显著性结构性变化的时期。其中,第二个时期中高收入和高收入的地区“俱乐部”趋同现象更加明显,而低收入地区陷入更深的“贫困陷阱”,呈现贫富差距逐步扩大,两极分化日趋严重的态势。同时也表明,“允许一部分人、一部分地区先富起来,先富带动后富”的区域经济非平衡发展政策在中高以上收入等级中得到了一定的体现,而高收入水平的地区收入增长过快,扩大了贫富差距。

(3)中国各地区趋同过程在空间上并不相互独立,区域人均GDP类型转移显著地受到区域邻居类型的影响和制约。一个地区若以欠发达地区为邻,其向下转移的概率会增加,而向下转移的概率则会下降;若以较为富裕的地区为邻,结论正好相反。

(4)中国省域经济的俱乐部趋同在空间上表现为发达地区内部的趋同,并存在一定的跨越空间界限的趋同。

[1]Ramsey E.A Mathematical Theory of Saving[J].Journal of Economics,1928,38(152).

[2]何一峰.转型经济下的中国经济趋同研究——基于非线性时变因子模型的实证分析[J].经济研究,2008,(7).

[3]Ben-David D.Convergence Cubs and Subsistence Economies[J].Journal of Development Economics,1998,55(1).

[4]Furman J L,Porter M E,Stern S.The Determinants of National Innovative Capacity[J].Research Policy,2002,31(6).

[5]Barro R J,Sala-I-Martin X.Convergence[J].Journal of Political Economy,1992,100(2).

[6]邹薇,周浩.经济趋同的计量分析与收入分布动态学研究[J].世界经济,2007,(6).

[7]高远东,陈迅.经济增长中的FDI异质性和技术空间依赖性研究[J].科研管理,2011,(6).