考古学视角的大禹与大禹治水

高江涛

(中国社会科学院考古研究所,北京100710)

大禹是我国史前传说时代的著名英雄人物,平治水土,建立夏朝,为传统文献所载。相关记载,真实与否,聚讼已久。后世追叙的“添枝加叶”,古史记述的“层累”,以致大禹成为了“神人”。随着我国考古事业的不断发展,与禹相关的先秦出土文献逐渐增多,铜铭金文与战国简牍中确有相关记载,《豳公盨》更将此类盛传推至了西周中期。我们意识到有关古史明显有一个不断被夸大、神化和层累的过程。因此,重要而又困难的是拨散神话迷雾,除去水分,追本复原。以往研究多执着于文献记述只言片语的本身,忽略了“传说”所处的时代真实大背景。考古学由于自身学科特点对此类研究有所助益,本文尝试把大禹放入考古学研究成果反映的当时的时代背景中重新考察大禹相关史迹,以作粗浅探讨。

一

一般以为大禹所处时代为公元前21世纪,“夏商周断代工程”亦将夏朝始年推定为公元前2070年[1]夏商周断代工程专家组.夏商周断代工程1996~2000年阶段成果报告(简本).世界图书出版公司,2000.。虽然年代太过于具体而受争议,但大禹所在之夏始当在公元前2000年前后基本成为一种学界的共识。公元前2000左右,大体属于我国考古学文化上的龙山文化晚期,那么这一时期我国处于一个怎样的古环境气候背景呢?

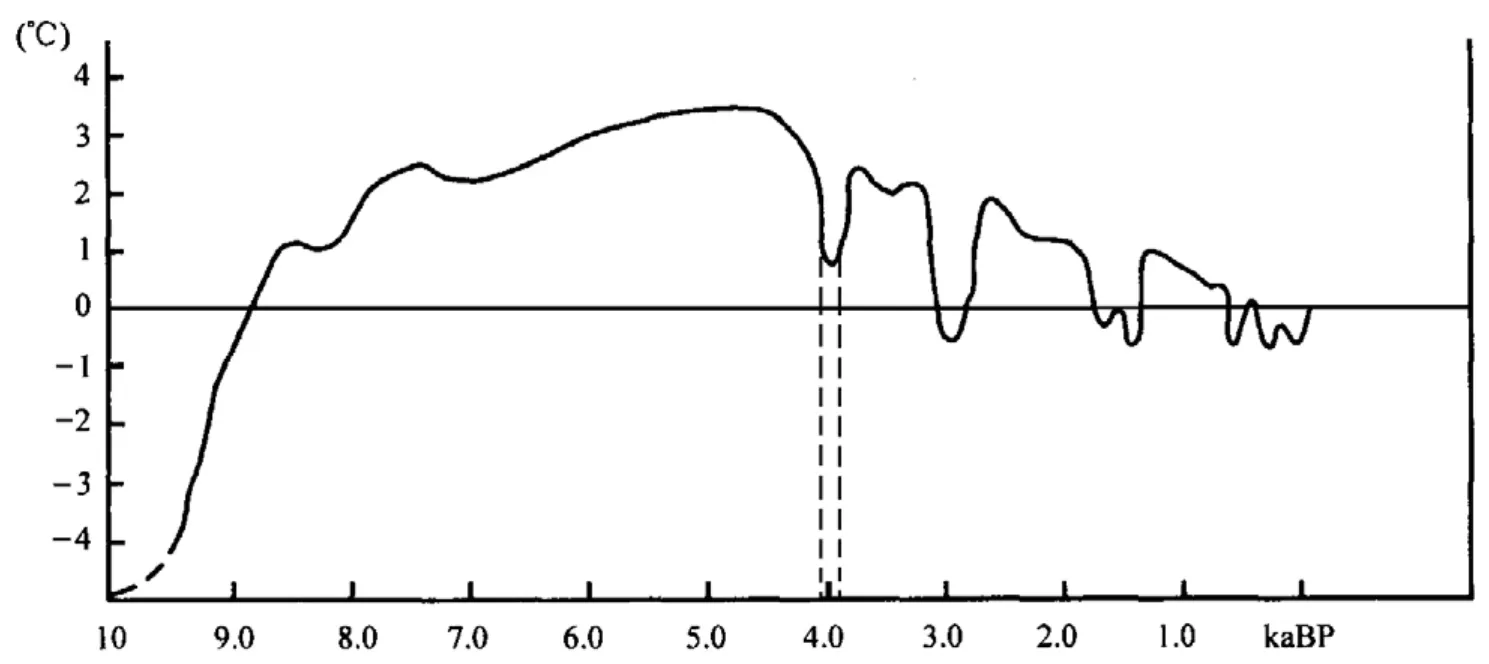

我国距今8500—3000年之间进入了全新世大暖期[2]施雅风.中国全新世大暖期气候与环境.海洋出版社,1992.(P1-15),当然中原地区也进入了全新世大暖期,北亚热带界限向北推移明显,气温较现今高约0.5~3℃,年平均降水量较今高出约100~200毫米。处于高温暖湿环境下的中原地区,既有长江流域的暖湿气候,又有适于原始农耕的北方黄土母质形成的棕褐色沃土[3]宋豫秦等.中国文明起源的人地关系简论.科学出版社,2002.(P200)。仰韶文化时期至二里头文化时期的时间段处于全新世大暖期的中晚期,是其“气候最适宜期”。然而,期间在距今约4000年前后却有一次大的气候异常与降温事件(图一)。

图一 中国10000年以来的气温变化图[1]宋豫秦等.中国文明起源的人地关系简论.科学出版社,2002.据该文图9-1改制.(P200)

众多的古环境材料及其研究结果、考古发现和先秦时期的古文献及青铜器铭文都表明在距今约4000年前后的一段时期,我国有一明显的气候异常时期[2]王巍.公元前2000年前后我国大范围文化变化原因探讨.考古,2004,(1).。而且,这一现象是全国性的,黄河流域、长江流域、淮河流域、海河流域等区域遭受其害。这次气候异常现象带来了全国范围内的降温和大洪水等灾害[3]学者们对这一气候异常现象及其造成的影响多有论述.主要有宋豫秦等.中国文明起源的人地关系简论.科学出版社,2002.197-222.夏正楷.豫西——晋南地区华夏文明形成过程的环境背景研究.古代文明(第3卷).文物出版社,2004.102-114.王巍.公元前2000年前后我国大范围文化变化原因探讨.考古,2004,(1).王青.距今四千年前后环境灾变与洪水事件的新思考.中国文物报,2004-7-23.。这种环境灾难对农业生产的破坏是很明显的。黄河下游地区以及长江中下游地区,洪水严重危害了当时居民的生活,农田被毁,农作物难以收成。这一时期考古学文化系统发展中出现的明显的“退步”或“断层”,以及良渚文化、石家河文化等衰落,与此有着密切的关系[2]。近年来,已推进十多年的“中华文明探源工程”有关古环境的课题研究成果也表明距今4000年前后黄河流域、淮河流域、海河流域乃至全国存在降温变冷气候异常事件和由此产生的大洪水[4]科技部社会发展科技司,国家文物局博物馆与社会文物司.中华文明探源工程文集·环境卷(1).科学出版社,2009.文集中有大量史前环境考古的研究成果,如夏正楷:《我国黄河流域距今4000年的史前大洪水》等等,可参考,不赘述。。各流域由于自身地貌特点、农业种植结构制度以及文化特质与调节的不同,洪水对各不同区域文化造成的影响和结果不一,中原地区相对受到的灾难和威胁较小,农业经济持续稳步发展,文化与社会螺旋式演进。

大禹恰恰处于这次气候异常的洪水期,大禹平治水土的传说正是以大禹为首的族群与洪水等灾难抗争的大时代背景的缩影与反映。

二

目前已知与大禹史迹有关的有铭铜器主要是豳公盨、秦公簋和叔夷钟三器。其中以豳公盨年代最早,可早至西周中期。铭载大禹及治水一事内容也较多些。铭文一经公布,学者们就展开了热烈的讨论[1]铜盨刊布于《中国历史文物》2002年第6期,同期刊有李学勤、裘锡圭、朱凤瀚、李零四位先生的考释及研究性文章,此后多有学者进行讨论,此不赘述。。铭文十行,98字,诸家考释大同小异,究其体裁也多认为与《尚书》训诰类相近,所以其内容与大禹史迹密切相关者也就铭文前段几十字而已,现摘录如下:

天令(命)禹尃(敷)土,墮山,濬川;迺(乃)畴方,设征,降民,监德;迺(乃)自乍(作)配,鄉(享)民,成父母,生我王,乍(作)臣。

上博简《容成氏》是先秦出土文献中大禹传说最为详尽的记述[2]马承源.上海博物馆藏战国楚竹书(二).上海古籍出版社,2002.(P248-293),其中与“治洪水平九州”相关内容如下:

舜听政三年,山陵不凥(处),水潦不洞(通),乃立禹以为司工(空)。禹既已受命,乃卉服,……禹亲执枌耜,以陂明都之泽,决九河之阻,于是乎夹州、徐州始可凥(处)。禹通淮与沂,东注之海,于是乎竞州、莒州始可凥(处)也。禹乃通蒌与易,东注之海,于是乎苽州始可凥(处)也。禹乃通三江五沽,东注之海,于是乎荆州、扬州始可凥(处)也。禹乃通伊、洛,并里缠、涧,东注之河,于是乎豫州始可凥(处)也。禹乃通泾与渭,北注之河,于是乎虘州始可凥(处)也。禹乃从汉以南为名谷五百,从汉以北为名谷五百。

从豳公盨铭文看,大禹治水包含两大方面的内容,即所谓“平治水土”和由此产生的结果“降民建国、立王作臣”而普有天下。回顾以往,学者们过多的争论于“尃土”“墮山”“濬川”三种治水方法,以及纠结于三种方法是否互相矛盾。而忽略了治水的结果,所谓“降民”“监德”“立王”“作臣”却又是形而上的思想政教层次的结果。其实平治水土最直接的结果就是《容成氏》所言“始可凥(处)也”,有了可以居住和耕作生产的土地。从考古材料来看,治水之地也不是“始”可处也,这些地方在洪水之前也多是可处之地,至少分布着大量的相当于仰韶文化至龙山文化时期的遗址。准确而言,平治水土后应是恢复或者扩大了可处之地。沈长云先生注意到了这一点,以致直接解释“尃土”非简单意义上的“布土”,而是通过治水,重新恢复与布置给下民以耕作的土地[3]沈长云.豳公盨铭与禹治洪水问题再讨论.国学学刊,2014,(1).。暂且勿论释义确否,此次平治水土使得可居和可耕之地恢复,这一点至少是可以肯定的。

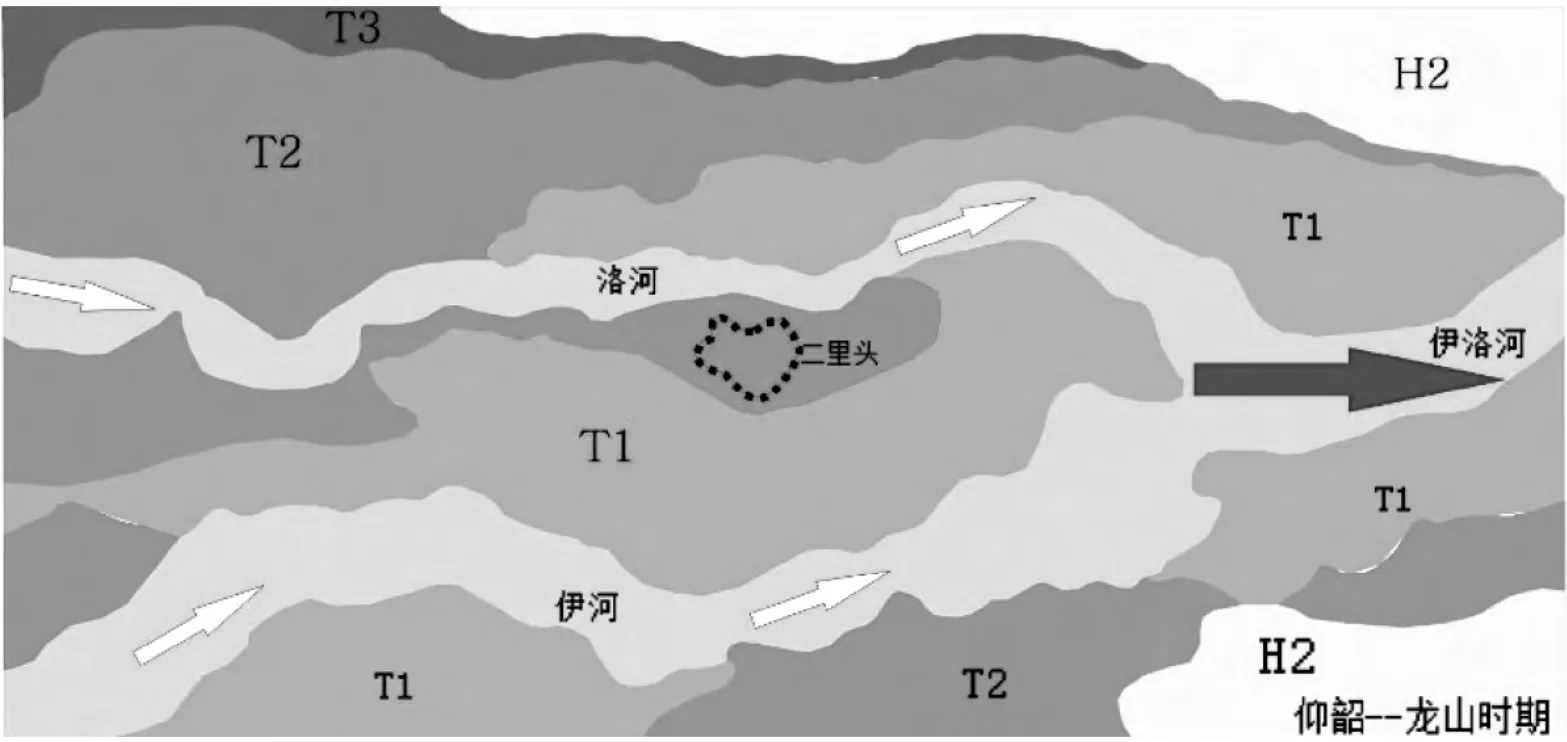

以著名的二里头遗址所在的伊洛平原为例,通过对二里头遗址南、北以及周边区域钻孔取样的古环境分析,表明距今7000年以来,二里头遗址所在伊洛盆地的第一级阶地和二级阶地上生活着仰韶至龙山文化时期的人类(图二见下页);距今4000年前后,出现大洪水,洪水淹没了盆地的第一阶地和大部分二级阶地,二里头遗址所在的二级阶地成为孤岛(图三见下页);洪水后,洛河决口改道进入伊河,二里头遗址北侧的洛河河道废弃,伊洛河以北成为较为广阔的平原(图四见下页)[4]夏正楷等.伊洛河水系变迁和二里头都邑的出现.夏商都邑与文化(二)——纪念二里头遗址发掘55周年学术研讨会论文集.中国社会科学出版社,2014.(P346-364)。上博简《容成氏》所言“禹乃通伊、洛,并里缠、涧,东注之河,于是乎豫州始可凥(处)也”,虽不可据实一一对应,但确实反映了一定的实际情况。虽不能过分夸大以禹为首的族群治水人力所为,但现实的结果确是洪水之后生活生产空间恢复并有长足发展,聚落数量规模扩大,大型都邑遗址二里头出现,夏王朝形成,下节详述。

农业是古代人类生存和发展的最基本的物质基础,更是我国古代最重要的经济部门。大禹平治水土直接的或者间接的使得土地重新恢复,农业耕作生产得以继续发展,众民安居乐业。《孟子·滕文公上》:“禹疏九河,沦济漯而注诸海,决汝汉,排淮泗而注之江,然后中国可得而食也。”《论语·宪问》更言“禹稷躬稼而有天下”。这应该就是大禹在后世具有崇高地位的主要原因。

图二 仰韶至龙山文化时期的伊洛平原环境地貌

图三 距今4000年前后洪水期的伊洛平原环境地貌

图四 洪水后伊洛平原环境地貌

三

需要注意的是,气候异常与洪水对各地区文化兴衰的影响程度是不一样的,黄河下游地区、长江中下游地区遭受了毁灭性的打击,造成了海岱地区龙山文化、良渚文化、石家河文化等衰落,是这些区域文明化进程遭到严重挫折的重要原因之一[1]王巍.公元前2000年前后我国大范围文化变化原因探讨.考古,2004,(1).。中原地区虽同样受到这次灾难的影响,但依凭复杂多态的地貌、易渗不易涝的黄土堆积以及多种农作物种植结构等等优势和特点,使得文化得以保存和延续[2]高江涛.中原地区文明化进程的考古学研究.社会科学文献出版社,2009.(P461)。那么,同是中原地区的内部,洪水对不同地貌环境的破坏与影响也应该是不一样的,简单而言,洪水来临地势高爽的黄土台塬之地就是更安全的栖息地,而相对低洼,地貌单一,回旋余地不大的平原地带会成为重灾区。有学者就认为大禹治水主要是治理的黄河下游平原河济之间的古兖州之地[3]多有学者论述大禹治水重点区域在古河济之间,可参看张磊相关综述.张磊.大禹治水地域范围新论——以出土文献和考古发现为参照.古代文明,2015,(1).,也是基于此因的考虑。

大禹治水地域范围诸多学者有所考证,虽有不同意见,但从上博简《容成氏》《尚书·禹贡》等文献来看,治水区域言及河济、淮沂、江汉、泾渭、伊洛等等,大体是中原地区及其周边区域。但是,同是中原地区范围内却有两个重要的自然地理单元和持续繁盛的文化区域却未见片语,即汾河下游的晋南地区和颍水上游地区。

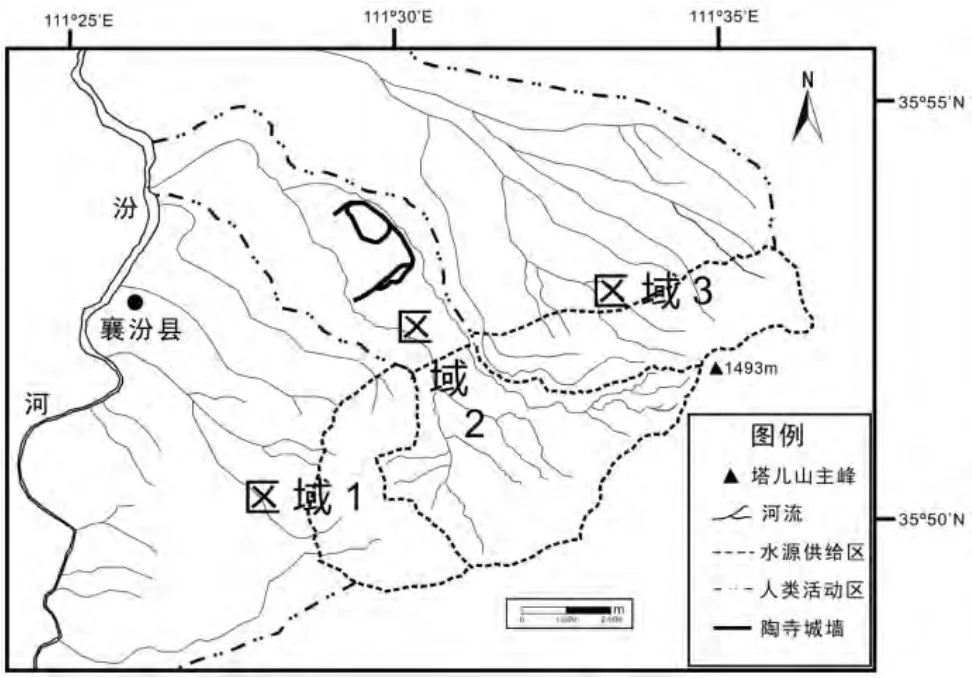

龙山文化晚期晋南地区社会与文化持续发现,陶寺文化空前繁荣,出现了中原地区最大的城址——陶寺城址,而且恰恰在约公元前2100~2000左右形成了内有宫城外有大城,布局有序,要素齐全的都邑性城址。值得注意的是,大体同时的颍河上游的登封王城岗也出现了面积34.8万平方米城址,是目前王湾三期文化中面积最大的城址。城内发现多处大面积夯土基址和祭祀坑、玉石琮和白陶器等遗迹遗物,应是该文化区域内聚落中心所在。发掘者认为大城晚于之前近1万平方米的小城,使用年代相当于王城岗龙山文化三期,据碳十四测年数据王城岗大城使用绝对年代推断为BC2060年前后[4]方燕明.登封王城岗城址的年代及其相关问题探讨.考古,2006,(9).。换言之,大洪水发生期距今4000年前后,以陶寺和王城岗城址为中心的文化区域不但似乎未受到大洪水灾难的影响,反而不断扩建,持续发展。个中原因可能许多,单从地形地貌上看,我们发现二者有着许多惊人相似之处,均是区域内高山山前大缓坡地带,一个为崇山(今俗称塔儿山),一个为嵩山,且均为地势高爽的黄土塬,加之高势而下有着众多小支流水系,既分散洪峰又使得水资源较为丰富和稳定(图五、六见下页)。这种相对的自然地理优势显然可以最大程度抵御和减缓大洪水造成的灾难和影响,这也可能正是二者持续发展脱颖而出的地理因素与环境原因。一般认为晋南为尧舜族群所在,更普有认为陶寺为尧都或尧舜之都,而登封颍河上游地区为禹族群早期中心,或认为王城岗为禹都阳城所在。此外,从出土文献和传世文献看,大禹治水或受“天”命,或受“舜”命,或者说舜命亦天命。以上若然,大禹所在的4000年前大洪水如果对族群核心所在的晋南和颍河上游地区带来的是灭顶之灾,他又怎么可能不顾所处,毅然置身事外而抽身他地去治水呢?反而言之禹所在颍河上游和“命主”所在汾河下游晋南之地并没有有遭受大洪水巨创,无后顾之忧才可能往他处治水,以致出土文献上博简《容成氏》等中未言及此二地区。进一步而言,这似乎也侧面反映“禹都”在颍河上游一带或言即王城岗遗址。

图五 陶寺遗址所在区域的地貌和“似羽毛状”众多小支流水系[1]此图由莫多闻教授制作.

图六 王城岗遗址所在区域的地貌和“似羽毛状”众多小支流水系

四

人不能脱离所处的社会时代,所谓英雄与时代的关系即是言此。那么大禹所处的大的社会背景如何呢?通过近90年的史前考古资料研究表明大禹所属的龙山文化晚期处于一个社会大变革的时代,是中国早期国家和文明形成的关键时期[2]高江涛.中原地区文明化进程的考古学研究.社会科学文献出版社,2009.。这一时期城址大量涌现,城址内部已经基本上有了严格的功能区划,尤其是龙山文化晚期的几个城址,区划更明显。有了居住区、手工业作坊区、宗教祭祀活动区、墓葬区等,甚至居住区又细分为一般居住区和贵族居住区,有了明显的等级分化,如陶寺城址。聚落等级分化和差别更加明显严重,应是社会组织和结构进一步分化和复杂化的反映,或许强制性的权力机构已经出现。聚落分布比较密集,多呈聚合之态,基本上都围绕中心聚落或城址布局。表明中心聚落或城址对其它聚落控制力的加强。“向心式”的聚落群布局很可能表明管理阶层或管理机构的存在,随着宗教祭祀的发展,战争的催化,权贵家族的家族长权力得到不断强化,逐渐将神权、军事权和族权集中于一身,王权开始出现,王者初步显现。王城岗城址与陶寺城址出现了大型夯土建筑和宫殿类的建筑,城址统一性的规划、较为完善的布局和功能的分区、重要的政权性的大型建筑等等特征,很可能表明这即是王者所居之都。

显然,这种社会组织不断完善与发展,社会秩序化、规制花、制度化,文明有序,强有力权利机构和有序组织机构的形成是族群或集团大规模活动治水成功的政治体制保障。当然在治水活动中对人们的协同、统一的实践又促进了权力的集中与强化以及权威的加强。所谓的豳公盨大禹治水之结果——“立王作臣”,普有天下。

大洪水等气候异常事件是灾难,但对大禹而言却又是契机。颍河上游登封境内围绕王城岗城址密集分布有17处龙山文化时期遗址,呈聚合之态(见图六)。聚落群中面积最大的王城岗聚落,也是城址所在的聚落,属于大型聚落。中型聚落4处,分别为石羊关、毕家村、袁村、杨村,其中毕家村是较为单纯的龙山文化,其它3处文化内涵不单纯,4处中型聚落不集中,相互之间分布有一定距离。小型聚落及面积不详的12处,分布于组聚落内各处。整体而言,该组聚落明显的分为三个等级,等级分化及等级差别也较明显,其聚落结构为典型的“金字塔”模式,大型聚落仅有一处,是城址聚落,其它聚落规模远远小于王城岗聚落,而在空间上又围绕王城岗聚落布局,其作为该组聚落的中心地位是很显然的[1]高江涛.中原地区文明化进程的考古学研究.社会科学文献出版社,2009.(P225-227)。

与同是该地区的之前的仰韶文化中晚期颍河上游聚落群相比:第一,出现了地位突出、规模较大的大型聚落——王城岗;第二,聚落数量增加十分显著,仰韶文化中晚期颍河上游聚落群仅有8处聚落[1](P228),而至龙山文化时期聚落增至17处,大、中、小型聚落均有所增加。与之相应的,聚落规模也明显增加。

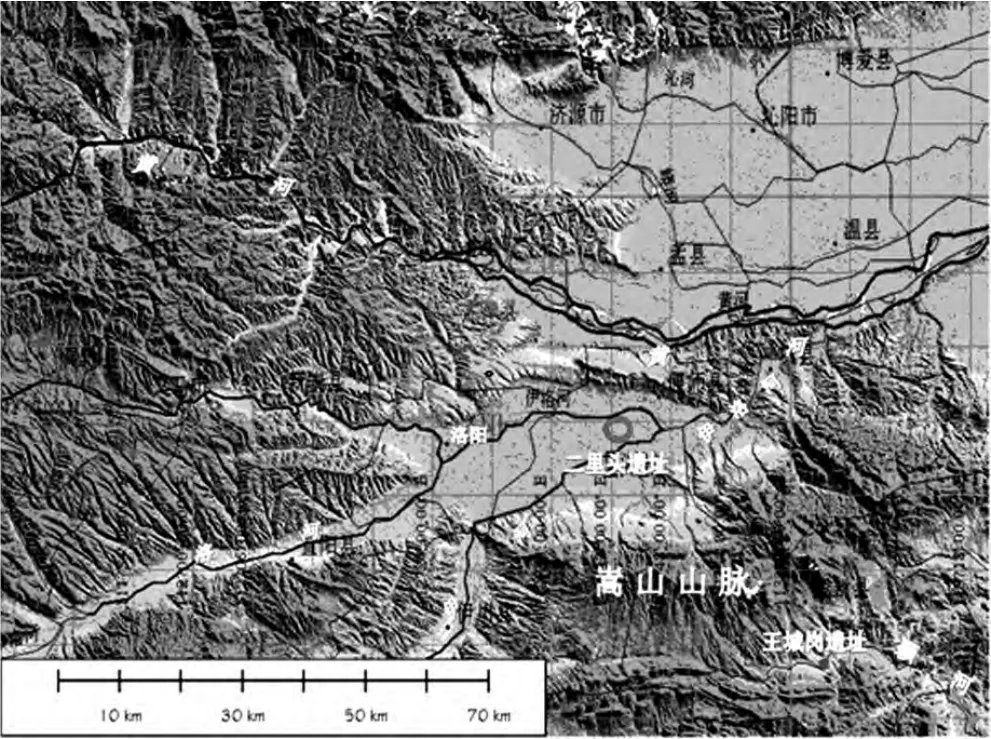

聚落规模和数量的剧增是人口数量剧增的反映,这样就与有限的土地、土地载能以及人类生存活动空间之间势必形成矛盾。人口压力产生又造成这一小区域内农业系统的不稳定。在这种情况下,当内部调整、协同和整合收效甚微时向外移民走向更广阔空间或对外战争成为了减少原来地区的人口压力解决矛盾的唯一办法。王城岗聚落群所在的自然地理区域面积或者可拓展空间显然十分有限(图七),与日益剧增的聚落和人口之间的矛盾凸显。发展趋势及主观上都需要走向更广阔的生存空间。而前文已述大禹治理过的伊洛平原在洪水之后恢复成了广阔肥沃的平原。加之又同属王湾三期文化,在文化属性上又有着广泛的认同,使得这一区域成为转移的最佳选择点。如果认为王湾三期文化经由新砦文化发展成为二里头文化的话,那么王城岗族群就是因势所趋从嵩山南发展到嵩山北的伊洛平原,成就了辉煌而又对后世影响深远的二里头文化。

图七 王城岗遗址与二里头遗址所在区域空间

值得注意的是,王城岗所在的该区域至二里头文化时期,聚落数量确实有所减少,由龙山文化时期的17处减至14处。中心聚落的王城岗遗址已非城址性聚落,成为一般的中心聚落,而且出现了规模与其差别较小的石道遗址,龙山文化时期其规模突兀的现象已不明显,很可能表明其绝对的对其它聚落的控制中心的地位似乎已不存在。而且,颍河上游禹州境内沿颍河两岸布局的聚落数量也明显减少,由龙山文化的18处减至这一时期的10处[1](P276-277),龙山时期的大型、中型聚落均已不存在,都是些小于5平方米的小型聚落。此类种种很可能正是反映的是族群政治中心的由颍河上游北移至了伊洛平原。

如果大禹及大禹治水是历史事实的话,那么大禹的巨大贡献应该有二:一是平治水土;二是中心转移。移至广阔的伊洛平原后,整合嵩山南北文化并在政治、经济、文化等等方面得到了长足发展,建立了相对统一的政治秩序或言夏王朝。以致商周立国都要“处禹之堵(土)”,以求正统。禹之堵或禹之绩成为“天下之中”的观念才逐渐固定下来。