中西医结合治疗慢性心力衰竭40例临床研究

邱振伟王隆卉

(1.上海中医药大学附属曙光医院,上海200020;2.上海市中医医院,上海200071)

中西医结合治疗慢性心力衰竭40例临床研究

邱振伟1王隆卉2

(1.上海中医药大学附属曙光医院,上海200020;2.上海市中医医院,上海200071)

目的:观察心衰方对慢性心力衰竭患者的临床疗效及ET、ALD、心脏超声的影响。方法:将80例患者随机分为2组,对照组40例采用西医常规治疗,治疗组40例在对照组治疗的基础上应用心衰方,2组疗程均为4周。分别观察2组患者心功能疗效、中医证候疗效及治疗前后ET、ALD、心脏超声等指标的变化。结果:治疗组心功能总有效率87.5%,中医证候总有效率90.0%,均高于对照组的77.5%和80.0%;治疗组ET水平下降较对照组显著;对心脏超声方面的影响,2组LEDD、LVESD水平均显著降低,LVEF水平提高,且治疗组优于对照组。结论:心衰方治疗慢性心力衰竭不仅有助于增强心功能,改善中医临床症状,且有助于保护血管内皮及降低血清醛固酮,改善心脏结构及提高心脏射血分数,值得临床推广应用。

慢性心力衰竭 中西医结合疗法 心衰方 血清内皮素 血清醛固酮 彩色超声心动图

慢性心力衰竭(CHF)是由于心脏结构性或功能性疾病导致的一组复杂的临床综合征,属于各种心血管疾病的终末阶段,是一种进行性病变,其5年存活率与恶性肿瘤相近[1]。研究表明,血管内皮功能障碍在心力衰竭的发病过程中起着十分重要的作用,可能是慢性心力衰竭患者病情恶化的重要因素之一[2]。近年来,笔者在常规西药治疗基础上,运用我院名老中医王左教授经验方——心衰方治疗气阳两虚、水湿内停型慢性心力衰竭,发现其能较好地保护血管内皮功能及改善心脏功能,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 所有病例均来自2010至2014年上海中医药大学附属曙光医院急诊观察室及门诊,共80例,随机分为2组。治疗组40例:男24例,女16例;平均年龄(57.64±5.63)岁;平均病程(8.24± 4.22)年;冠心病24例,冠心病合并高血压16例;心功能Ⅱ级21例,心功能Ⅲ级19例。对照组40例:男22例,女18例;平均年龄(58.94±4.39)岁;平均病程(7.92±4.25)年;冠心病22例,冠心病合并高血压18例;心功能Ⅱ级22例,心功能Ⅲ级18例。2组患者一般资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 慢性心力衰竭及心功能分级参照中华医学会心血管病分会2007年 《慢性心力衰竭诊断与治疗指南》[1]中相关标准。

1.2.2 中医证候诊断标准 中医心衰病气阳两虚、水湿内停证候诊断标准参照2002年版 《中药新药临床研究指导原则(试行)》[3]中相关标准拟定。主症:心悸气短、面浮肢肿、胸闷胸痛、畏寒肢冷、小便短少。次症:自汗、腹胀、烦躁。舌脉:舌质暗淡或暗红,苔白腻,脉细促或结代。

1.3 纳入标准 (1)符合CHF诊断标准,心功能分级属Ⅱ~Ⅲ级,且中医辨证为气阳两虚、水湿内停证;(2)年龄小于70岁;(3)原发病冠心病或合并高血压病者;(4)签署知情同意书,自愿接受临床试验。

1.4 排除标准 (1)妊娠或哺乳期妇女;(2)伴有急性心肌梗死、不稳定型心绞痛、二度Ⅱ型以上传导阻滞、心源性休克、致命性心律失常者,心力衰竭合并有未控制的感染,合并有肝、肾、内分泌、造血系统严重原发性疾病者;(3)因洋地黄类药物中毒导致心力衰竭症状加重者;(4)精神病患者,依从性差以及不配合检查者。

2 治疗方法

2.1 对照组 采用西医常规治疗方案,包括应用ACEI或ARB、利尿剂、β-受体阻滞剂、洋地黄及硝酸酯类等药物治疗。

2.2 治疗组 在对照组治疗基础上加用心衰方口服。方药组成:附子9g,生晒参6g,白术12g,茯苓15g,桂枝9g,黄芪30g,川芎15g,葶苈子10g,益母草10g,大枣10枚,泽泻10g。化裁法:痰甚加半夏6g;浮肿甚加猪苓10g、车前草15g。每日1剂,水煎取200mL,分早晚2次各温服100mL。

对2组患者均嘱注意休息、低盐饮食、避免不良情绪刺激。2组均以4周为1个疗程,疗程结束后进行疗效观察。

3 疗效观察

3.1 疗效指标 (1)中医证候改善情况:观察心悸、气短、面浮肢肿、畏寒肢冷、小便短少、胸闷胸痛、自汗等证候变化。上述症候依据无、轻、中、重不同程度分别记为0、1、2、3分。(2)实验室指标变化:观察治疗前后血清内皮素(ET)水平、血清醛固酮(ALD)水平变化,均分别于治疗前后清晨空腹抽取肘静脉血进行检验。其中ET检测采用放射免疫法,ALD检测采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验测定。(3)心脏超声变化:分别于治疗前后应用彩色超声心动图检测心脏功能,包括左心室舒张末期内径(LEDD)、左心室收缩末期内径(LVESD)及左心室射血分数(LVEF)等指标。

3.2 疗效评定标准

3.2.1 心功能疗效评定标准 依据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[3]制定。显效:心衰基本控制或心功能提高2级以上(含2级)者;有效:心功能提高1级,但不足2级者;无效:心功能提高不到1级或者恶化。

3.2.2 中医证候疗效评定标准 依据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[3]制定。显效:临床症状基本或完全消失,证候积分减少>70%;有效:临床症状明显好转,证候积分减少30%~70%;无效:治疗后症候积分减少<30%。

3.3 统计学方法 本研究所有数据均采用SPSS17.0软件进行处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以百分率表示,采用χ2检验,以P<0.05为有显著性差异。

3.4 治疗结果

3.4.1 心功能疗效比较 治疗组40例中,显效18例,有效17例,无效5例,总有效率87.5%;对照组40例中,显效7例,有效24例,无效9例,总有效率77.5%。2组总有效率比较具有显著性差异(P<0.05),治疗组改善心功能的疗效优于对照组。

3.4.2 中医证候疗效比较 治疗组40例中,显效17例,有效19例,无效4例,总有效率90.0%;对照组40例中,显效9例,有效23例,无效8例,总有效率80.0%。2组总有效率比较具有显著性差异(P<0.05),治疗组中医临床症状改善优于对照组。

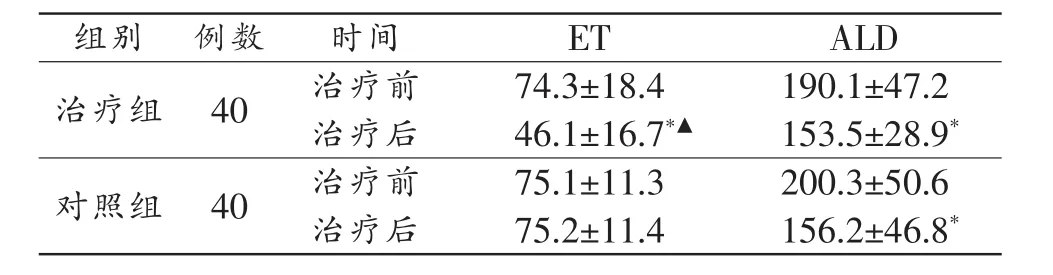

3.4.3 血清ET、ALD水平比较 见表1。

表1 治疗组与对照组治疗前后血清ET、ALD水平比较(±s) pg/mL

表1 治疗组与对照组治疗前后血清ET、ALD水平比较(±s) pg/mL

注:与同组治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,▲P<0.01。

ET ALD治疗后 46.1±16.7*▲153.5±28.9*对照组 40 治疗前 75.1±11.3 200.3±50.6治疗后 75.2±11.4 156.2±46.8*组别 例数 时间治疗组40治疗前74.3±18.4 190.1±47.2

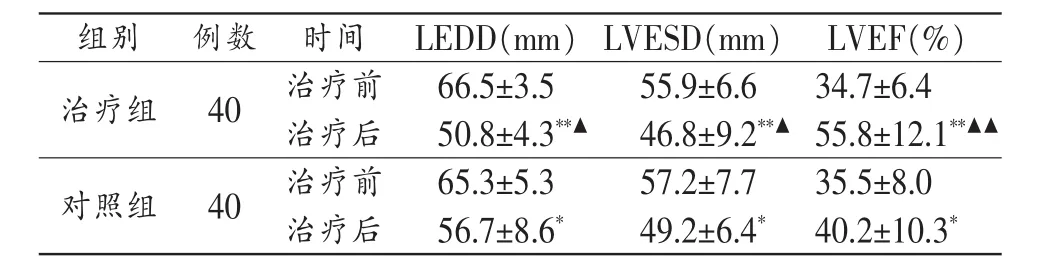

3.4.4 心脏超声变化比较 见表2。

表2 治疗组与对照组治疗前后心脏超声指标变化比较(±s)

表2 治疗组与对照组治疗前后心脏超声指标变化比较(±s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组治疗后比较,▲P<0.05,▲▲P<0.01。

组别 例数 时间LEDD(mm)LVESD(mm)LVEF(%)治疗组 治疗前66.5±3.5 55.9±6.634.7±6.4治疗后 55.8±12.1**▲▲对照组 40治疗前 35.5±8.0治疗后 40.2±10.3*4050.8±4.3**▲46.8±9.2**▲65.3±5.3 57.2±7.7 56.7±8.6*49.2±6.4*

4 讨论

现代医学认为,CHF不是单纯的血流动力学障碍,还由于神经内分泌系统过度激活所致。血流动力学异常可导致血管内膜增厚及冠状动脉微血管结构功能损伤,而神经内分泌过度激活则是CHF的病理基础,其介导的心肌重构是CHF发生发展的分子细胞学基础和共同病理机制。ET是由21个氨基酸组成的多肽物质,是血管内皮细胞分泌的最强缩血管肽,具有强大的缩血管及正性肌力作用;肾素—血管紧张素—醛固酮系统活化,作为神经内分泌激活的核心,是促使心肌重构的关键因素。随着CHF病理生理及发病机制研究的不断深入,治疗方法也由传统的“强心、利尿、扩血管”转化为“应用神经内分泌抑制剂,阻断神经内分泌的激活,抑制心肌重构的恶性循环”这一治疗CHF的新模式,其中ACEI制剂是治疗的基石。

CHF在中医学中属于“喘证”、“心衰病”范畴,以心悸气短、难以平卧、畏寒水肿为特征,病位在心,与肺、脾、肾等脏关系密切。心力衰竭以气阳虚乏为发病之本,气虚失于推动,阳虚失于温煦,导致脉络瘀阻,津血互换障碍致水湿内停为关键病理环节。这与现代医学提出的多重因素导致心室重构是心力衰竭发生发展的病理机制相吻合。心衰方根据心衰病机结合现代病理,由参附汤、葶苈大枣泻肺汤、苓桂术甘汤化裁而来。方中以附子、黄芪为君药,附子温阳益气强心,能挽亡阳之陷,逐阴寒之气,黄芪益气利水治心气虚乏之本;生晒参益心气,助心阳,培元益气,协助君药强心固肾,用为臣药;茯苓、白术健脾化湿,川芎、益母草活血行气,通畅气机,葶苈子、泽泻泻肺强心利水,共为佐药;桂枝温阳通络,引领诸药入心之脉络,大枣甘温培补中焦兼以调和诸药,为使药。诸药合效则心阳复,心气充,水肿消,使湿无所聚,痰无所生,心悸气短、不能平卧、尿少水肿皆可消除。

本研究结果表明,在西医常规治疗基础上,应用心衰方治疗慢性心力衰竭,能显著提高患者心功能,改善中医临床症状,保护血管内皮及降低血清醛固酮,改善心脏结构,提高心脏射血分数,值得临床推广应用。

[1] 中华医学会心血管病学分会,《中华心血管病杂志》编辑委员会.慢性心力衰竭诊断治疗指南.中华心血管病杂志,2007,35(12):1076

[2] 黄妹芬.单硝酸异山梨酯对冠心病心力衰竭患者血管内皮功能的影响.吉林医学,2007,28(2):171

[3] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行).北京:中国医药科技出版社,2002:79

编辑:王沁凯 岐 轩

R541.610.5

A

1672-397X(2015)06-0038-03

邱振伟(1965—),男,本科学历,主任医师,从事心脑血管病临床工作。

王隆卉,主任医师。zhenweiqiu@ hotmail.com

2015-01-27