我在哲学系“虚度”的青春

远子

我在哲学系“虚度”的青春

远子

我是学哲学的,大学时我们班一共有二十个人,十六个男生,四个女生。其中只有两个人是自己填报该志愿的,其余的均为调剂。先来说说这两个第一志愿填报哲学的同学A和B。

A君是我的室友,其哲学造诣在刚入学时是他人无法企及的,据说他在念高中时已通读过康德的三大批判。在竞选班干部的时候他大谈了一番柏拉图的《理想国》,令我们自愧弗如,于是全票通过当选为班长。当时我对哲学还抱有一腔热情,经常跟他一起探讨哲学问题,我印象最深的一次争论是关于“踩踏草坪是否违背道德”。我们争辩了三天三夜,最后我被他完全说服了,从此以后见草坪就踩。不过遗憾的是,我已经完全忘记了我们争辩的内容。

后来我渐渐发现A君并没有太多自己的观点,他只是在反对一切观点,是一个彻底的怀疑论者。相比之下,B君显得更为纯粹。我们班的奖学金每次都被四位女生包揽,而B君永远是一等奖学金的获得者。她每天早上六点钟起床去图书馆看书,还自学了拉丁文和德文。课堂上她总是问题最多的那一个,一堂课上到一半经常会变成她与老师的辩论赛。但是她的观点,在我看来充满了教科书式的乏味。有一天,我在食堂与她偶遇,她向我畅谈了一番她的哲学理想:她打算在本科阶段研究西哲,读研期间研究马哲,读博的时候研究中哲,最后打造出一个贯通中西马的大哲学体系。说到激动处,她的眼角还隐约闪现着泪光,不禁让我肃然起敬,敬而远之。后来据说她确实一直在沿着这条路往下走,现在想来,我们对她确实有点太刻薄了,毕竟喜欢哲学也没有错。

A君和B君其实只是特例,其余人所过的大学生活差不多可以用以下几个关键词概括:上课逃课、考前抱佛脚、上网、谈恋爱。

我们宿舍的C君每天都窝在宿舍里没日没夜地上网,从不洗澡,只有偶尔没人给他带饭的时候他才会走出宿舍。D君很有个性,他的幽默别具一格,比如他有时候吃饭吃到一半,会说他吃醉了,头晕得厉害;冬天宿舍里极冷,他却要垫着凉席。夏天他盖着冬天的棉被,然后架着四个小电风扇从不同角度对着他吹。

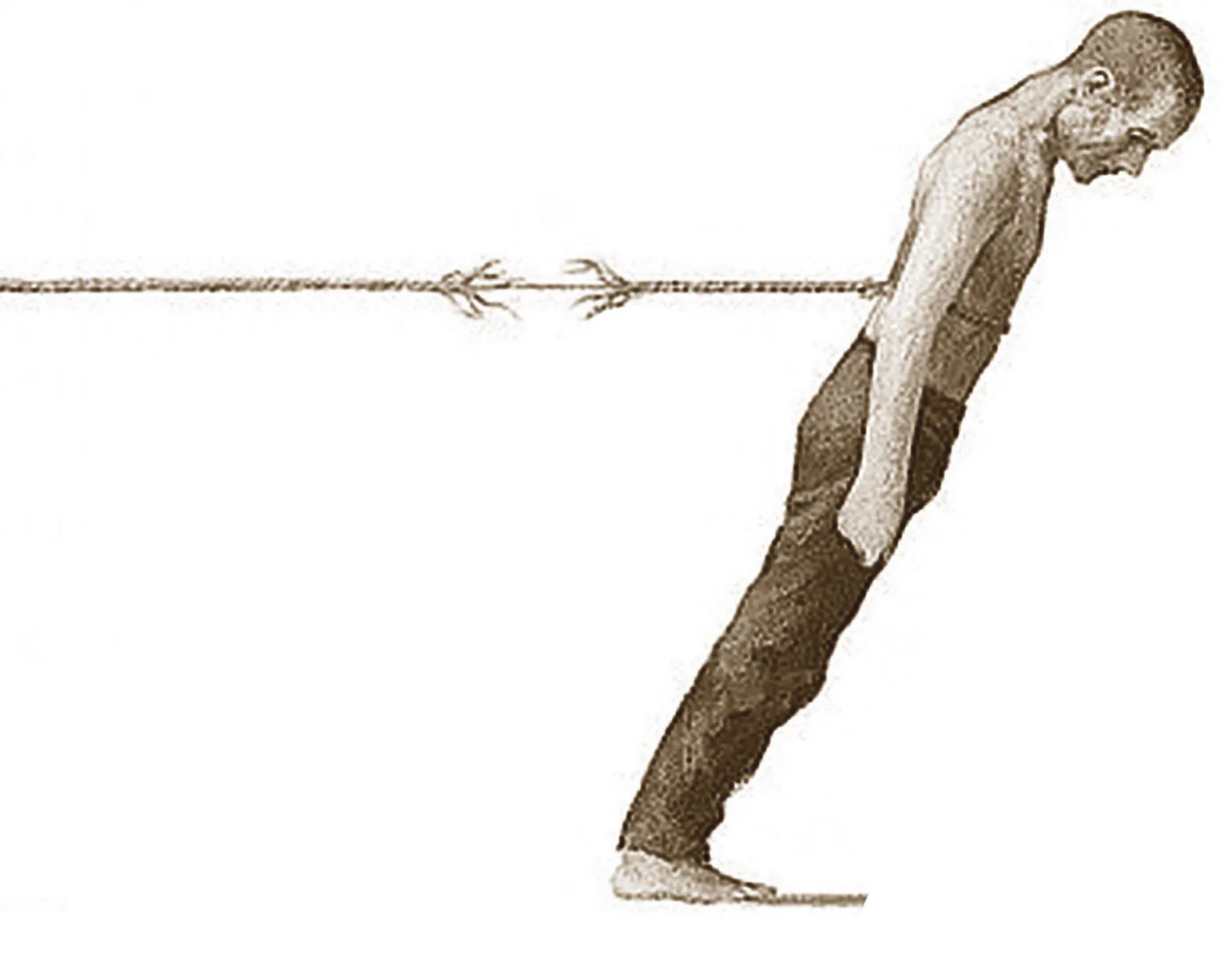

E君每天都会花大量时间在“魔兽”上,他在学校网游社团组织的“全校魔兽世界争霸赛”上一举夺得了冠军,威震全校。一天在翘课的路上我们走到了一起,因为平时没什么交集,打声招呼后也就各自沉默了,只是还并肩走着。突然,他用低沉的声音对我说:“其实我特别羡慕你,喜欢看电影喜欢写东西,有着十分明确的爱好。我其实并不喜欢玩魔兽,每次不得不合上电脑的时候就感到特别空虚,但是我用来逃避这种痛苦的方式除了睡觉,就只有接着玩魔兽了。不过另一方面,我又觉得这样很好,起码我不会被自己的理想奴役和剥削,怎么过不是一生呢?”

E君是班级里的边缘人,在课堂上偶尔会被老师点名批评,是被认定为没有“哲学慧根”的那类学生。然而,他对我讲的话使我意识到他有着自己真实的思考。这是一种可贵的富有人情味的思考,胜过那些专业术语满天飞的课堂辩论千倍万倍。

现在回想起来,我对哲学产生厌恶的根源其实是对哲学教授的厌恶。我们的哲学老师大多自视甚高,通常的情况是:研究西哲的看不上研究中哲的,研究中哲的看不上研究马哲的,研究马哲的看不上一切马克思主义之外的哲学。每个老师都强调要读哲学原著,要读英译本,德文法文希腊文能看懂自然最好了:“如果你没读过柏拉图、亚里士多德、托马斯·阿奎那、黑格尔、海德格尔……你就不要跟人说你学过哲学!”“王阳明都没读过?这课还怎么上?”“《自然哲学的数学原理》你们总读过吧?”“最好还是读读《马克思恩格斯全集》。”于是,大家发现自己是学不了哲学的,还是混张毕业证比较靠谱。

当然,也不是所有老师都这样。N师就很不一样,他为人儒雅,温润如玉。他每天上班都骑一辆老式二八自行车,别的老师会像看怪物一样看着自行车上的他,他也不以为然,颇有“人不堪其忧,回也不改其乐”之风度。

更可贵的是,他不只是看中哲方面的书,西哲马哲他也看,文学艺术他也喜欢,因此他的观点显得中正、宽容。他每次在表达自己的观点时,从来不说“我觉得”“我认为”,而是说“我的偏见是”。他让我们每个月交一份读书笔记给他,什么书都可以,没有字数限制,每份笔记他都会认真批点。我至今都保留着这些读书笔记,每次搬家翻出这些笔记时,我都会忍不住一边重读着他的批注,一边感叹着我的无知他的宽广。

我去过他家一次,他有藏书一万余册,书房已经放不下了,就堆到了卧室里,影碟唱片也有一万多张。我已经记不清那天我们都聊了些什么,只记得我们一杯接一杯地喝着他从老家带来的清茶,一根接一根地抽着七匹狼香烟,听着他的唱机里传来巴赫的十二平均律钢琴曲。临末了,他对我说:“未来学术与否并不重要,但男人应该是有点学问的——无论什么领域。相信你未来是个有学问的丈夫、父亲、祖父,乃至曾祖、高祖,直至你遥远的后人带着高贵与豪迈的情怀回忆你。”至今回想起来,那都是人生最美好的下午之一。

其实毕业后我们之间少有联系,因为我深感自身见识之浅陋,实在无颜过多烦扰。这几年,我只给他写过一封邮件,在邮件里我讲了我的近况并表达了我对他的感激之情。他说:“我没有什么值得你致谢的,人之相遇,即便有什么对味或快心的内容,那也是双向的恩谢。”在那封信的结尾处,他写道——

“天地之大,定有我们的立足处;风云之厚,定有我们的翱会处。附上我篡改汉人之文后的座右铭,以增相识之谊:鄙夫有志,圣雄难伤;行苟有恒,久自芬芳;不讥人短,不誉己长;春雨润木,松竹履霜;惟精惟一,与化飞扬。另:若有生活艰难,请及时见告,我定尽力相扶。”

我盯着这几行字,久久打不出一个字。

(顾晓燕摘自《中国青年》)