农业转移人口就近城镇化意愿的最优制度控制研究

任志安,郭枫王月

安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠,233030

农业转移人口就近城镇化意愿的最优制度控制研究

任志安,郭枫王月

安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠,233030

运用博弈论引入政府制度因素以及农业转移人口家庭因素,构建一个就近城镇化进程中政府与农业转移人口之间的四阶段动态博弈模型,深入研究政府制度控制程度对于农业转移人口就近城镇化意愿的影响。研究结果表明:一方面,政府制度的控制程度直接影响农业转移人口就近城镇化意愿实现,政府的最优制度控制程度应介于农业转移人口城镇化所面临的成本与转移得益之间的比值和农业转移人口异地城镇化成本与就近城镇化转移收益之间的比值;另一方面,政府最优制度控制程度的大小还取决于农业转移人口城乡预期收入差、转移成本、心理成本等因素,政府应结合社会保障、政策配套基础设施建设等措施,解决农业转移人口就近城镇化的后顾之忧。

农业转移人口;就近城镇化;转移意愿;完全信息;动态博弈

新型城镇化实质上就是农业转移人口的市民化。2014年公布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》指出,要在2020年实现1亿人在中西部地区就近城镇化。因此,有效推进农业转移人口就近城镇化已经成为我国新型城镇化的一个重要任务和发展趋势。然而,在城乡二元结构体制下,农业转移人口的转移意愿决定了农业转移人口就业的城镇转移和居住的城镇转移是否能够实现,因此,对我国新型城镇化进程有着重要的影响。从行为心理学和博弈理论角度来看,农业人口转移意愿不仅与既定技术下的城市所能提供的就业机会有关,还与政府制度性歧视的影响密切相关,也就是说,农业人口转移行为和转移规模内生于政府制度控制[1]。在经济学研究框架中,由于各行为主体之间对利益的追逐决定了农业转移人口与政府在两者的博弈中均追求实现自身利益最大化,制度控制程度过高会导致农业转移人口转移成本上升,而控制程度过低则会导致政府管理成本的上升,均不利于就近城镇化的实现。为此,对于农业转移人口就近城镇化意愿的最优制度控制研究具有十分重要的理论价值与现实意义。

1 相关文献回顾

对于农业转移人口转移模型的研究主要运用城市失业因素的托达罗乡村—城市劳动力转移的经济行为模型[2]以及引入迁入地、迁入地差异因素的“推拉模型”[3]。在转移模型研究的基础上,国内学者对农业转移人口进行了相关博弈分析。国内研究多选择农业转移人口和企业作为博弈的双方,认为博弈双方的得益决定了农业转移人口的转移情况[4]。程名望和史清华运用不完全信息静态博弈模型,结合Probit分析方法,认为农业转移人口的个人微观决策机理是追求收益最大化[5]。也有学者从劳动力价格与劳动力素质关系的角度进行探讨,认为针对不同劳动力素质的差别定价对农业人口转移产生一定影响[6]。危丽和杨先斌也从低素质农村劳动力转移和差别素质农村劳动力转移两个角度对我国农业转移人口进行了分析,认为城市雇佣单位提供给农业转移人口的有效工资率W*(W*是城市雇佣单位提供给农业转移人口的有效工资率,是使得农业转移人口的转移收益大于转移成本的工资水平,当城市雇佣单位提供有效工资率时,农业转移人口会选择转移)决定了农业转移人口是否会选择向城市转移[7]。白云涛和甘小文则运用演化博弈理论建立江西农业人口转移的三部门(农村部门、城镇一般性就业部门、城镇正式就业部门)一般化模仿者动态预测模型,指出城乡收入差距越大,城镇部门就业比例越大,则最终农村部门就业比例越小[8]。随着研究的进一步深入,农业转移人口的转移意愿也逐渐受到学者们的重视,侯红娅等人于2003年对全国的调查结果显示大约有50%左右的农村流动人口有转移至城市生活和工作的意愿[9]。

Roland-Hoist的研究证明了经济和非经济因素均会对农业转移人口的转移意愿产生影响[10],其中,户籍制度已成为其他许多歧视农村劳动力的制度根源所在[11-13]。在此基础上,Rozelle[14]等利用一个多元回归模型,研究发现制度因素对于农业人口转移有正面影响。Shi、Sicular和Zhao则认为农业转移人口产生的原因77%左右可以由户籍制度及相关分配制度导致的城乡分割因素解释[15]。在其后的研究中,朱劲松在我国农村剩余劳动力“两阶段”转移理论中引入了权益保护与家庭迁移因素[16]。柯荣住通过引进制度变量对托达罗模型进行修正,指出迁移规模由政府和迁移者的Cournot博弈均衡决定[17]。

现有关于就近城镇化的研究多集中于基本理论研究。就近城镇化这一概念在国内可追溯至朱宇提出的“就地城镇化”[18]。朱宇将其定义为人口和聚落未通过大规模的空间迁移而实现向城镇或准城镇转变[18]。在此定义的基础上,学者们进一步深入研究,逐渐衍生出“就近城镇化”的概念。对于就近城镇化的概念,学者们从不同角度进行了深入探讨。董宏林、刘刚等[19]从空间的角度进行界定,认为政府要依据农民的意愿、生存发展能力和经济实力,引导他们及供养的农村人口,就近循序迁入县级市及县城、建制镇、乡集镇及中心村就业、定居,从而减少农村人口。张颢瀚[20]等人侧重于从内涵的角度分析,认为就近城镇化是实现农村中心集镇的规模扩大化、功能城市化、经济工业化、服务多样化,引导农民集中到中心集镇进行生产生活。其后,国内一些学者深入分析了就近城镇化的动力机制,并将户籍制度、土地制度等制度因素视为影响我国城镇化的关键,同时将户籍制度作为我国就近城镇化现象产生的主导原因。“户籍制度一旦消失,就近城镇化现象将随之消失”的思想在乡村地区就近城镇化的研究中占有重要地位[21]。另外,谭静[22]从政府、企业和居民之间利益互动的角度剖析了江阴三镇的就近城镇化动力机制,具体包括政府和政府之间的利益互动、政府和企业之间的利益互动、企业和居民之间的利益互动以及政府和居民之间的利益互动。黄雁鸿、韩朝晖[23]在对连云港的实证调研中进一步提出农民在进城方向上倾向于就近入城,这种意愿倾向更利于中西部地区就近城镇化的推进。

一方面,现有关于农业转移人口意愿方面的研究,从研究对象上来看,已经涉及从政府制度控制因素来分析农业转移人口的转移行为,但仍然存在一些不足之处:一是,这些分析仅考虑了政府制度控制因素,并没有综合考虑政府制度因素与农业转移人口的家庭因素。二是,现有研究最后均落脚于一般意义上的城镇化,而忽视了对于就近城镇化的分析。另一方面,现有关于就近城镇化方面的研究,从研究方法上来看,多是基本的理论描述与分析,缺乏实证研究,更缺乏通过定量分析方法确定最优制度控制程度,从博弈论的角度分析制度控制程度对农业转移人口就近城镇化意愿的影响。本文在现有研究的基础上拟将政府制度因素、农业转移人口家庭因素纳入博弈模型,将政府和农业转移人口作为博弈双方,采取动态博弈和定量分析方法研究政府制度控制对于农业转移人口就近城镇化意愿的影响,并据此确定政府的最优制度控制程度。

2 模型构建

2.1 基本模型

农业转移人口转移行为的选择取决于对收益与成本的衡量,在我国城镇化进程中,政府制度控制扮演着重要的角色,农业转移人口城镇化的收益与成本与政府的决策息息相关。在政府与农业转移人口的博弈中,政府制度因素包括政府的户籍制度及对于农业转移人口的就业控制制度。农业转移人口决策空间包括是否选择转移及是否选择就近城镇化。其中,“就近城镇化”主要指转移到户籍所属县城。相应地,“异地城镇化”主要指转移到北上广等发达城市。政府与农业转移人口的决策有先后顺序,农业转移人口依据政府的制度控制进行决策,政府与农业转移人口之间构成完全信息动态博弈,政府与农业转移人口之间的博弈具体分为两个回合:

第一回合:政府与农业转移人口就是否转移进行博弈,由政府决定对于户籍制度的控制程度,农业转移人口依据政府的决策做出是愿意转移还是继续留在农村的决策。

第二回合:政府与农业转移人口就是否就近城镇化这一选择进行博弈,由政府决定对于农业转移人口的就业促进与保护等政策的支持程度。此时,如果政府选择不支持就业促进与保护政策,则农业转移人口就业受到限制,转移中断,博弈结束。如果政府选择支持就业促进与保护政策控制转移,即为农业转移人口转移意愿的实现提供了政策保证,则农业转移人口进一步选择城镇化的方式。

博弈过程如图1所示,其中图中数字1~8代表各博弈阶段的相应得益,具体分析见下文第三部分的博弈得益分析。

图1 博弈过程

图中G及T分别代表政府和农业转移人口。农业转移人口的效用借用托罗达的劳动力转移效用模型:U=πYU-C,其中,π为在城市就业的概率,YU为在城工作的人均收入,C为农业转移人口的成本,包括直接成本,如在城镇生活的成本;间接成本,如转移成本[8]、机会成本。本文引入农业转移人口家庭因素对于决策的影响,采用转移后农业转移人口与留守亲人的心理距离成本表示[16]。

政府宏观政策调控的一个重要目标就是实现充分就业。在实际调控中,政府通常采取户籍制度或就业制度控制等对农业转移人口的就业进行管制。这种管制一方面保证了城市人口的就业,另一方面也需要政府耗费大量财政收入。政府需要在保证就业带来的收益与就业管制的成本之间折中。本文在对柯荣住[17]的模型进行修正的基础上对政府的效用函数设定如下:

U(E,g,p)=lnE+alng-blnp

(0

此时,就业为水平为:

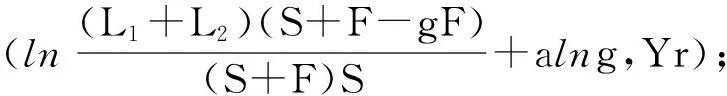

根据上述分析,当只存在户籍制度控制时,政府的效用为:

当存在户籍、就业双重制度控制时,政府效用为:

2.2 模型假设

为了便于本文的分析与实证研究,现提出以下假说:

(1)政府与农业转移人口是理性经济人,均追求自身效用最大化。在进行转移决策时,农业转移人口主要从自身所获收益及所需成本出发,且转移决策取决于预期的而不是现实的城乡工资差异;

(2)政府和农业转移人口对于双方的行为完全了解,农业转移人口将上一年政府的行为作为自身决策的标准;

采集数据的准确和清晰是探测效果良好的关键,其中采集参数的设置尤其重要,主要有时窗设置、采样频率选择、叠加次数确定、道间距确定、采样点设置以及零点搜索等[10],时窗要按照计算测深大于推测深度的原则进行设置,防止遗漏深部反射信号。本次探测具体采集参数设置如表1所示。

(3)政府制度因素包括对于户籍制度的控制程度及对于农业转移人口就业促进、保护等制度的支持程度,农业转移人口家庭因素主要指农业转移人口后家庭留守人口的心理成本。政府对于户籍制度的控制程度决定了农业转移人口是否转移,对于农业转移人口就业促进、保护等制度的支持程度决定了农业转移人口是否就近城镇化;

(4)由于在选择就近城镇化时,农业转移人口是属地就业,且就近城镇化与农业转移人口所属的农村距离较近,因此假设不存在心理成本。而选择异地城镇化时,由于距离较远,往返次数极大减少,因此异地城镇化的农业转移人口与留守在农村的亲人之间存在心理成本。这里的留守亲人包括伴侣、子女、老龄双亲等;

(5)本文中假设异地城镇化中农业转移人口选择的是经济较为发达的大型城市,因此,选择异地城镇化的预期工资收益为就近城镇化的倍,同时,农业转移人口选择异地城镇化成本为就近城镇化的倍。此处,均为大于1的常数。

2.3 博弈得益

通过对图1中博弈过程的分析,图1中数字1-8所表示的相关得益解释如下。

3 模型分析

在对农业转移人口就近城镇化意愿的动态博弈分析中,本文采用逆向归纳法进行求解。

3.1 存在户籍制度控制下的子博弈精炼纳什均衡

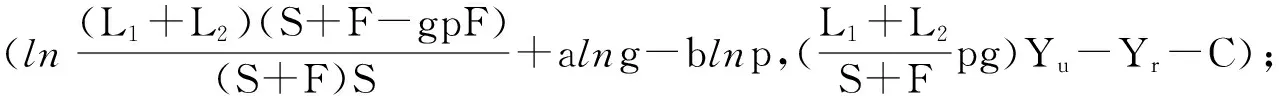

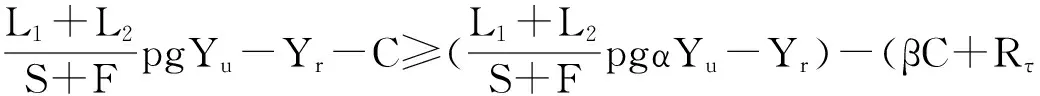

由于过高程度的制度控制会相应地带来过高的管理成本,消耗其财政收入,反而会降低政府效用,因此,政府对于户籍制度、就业制度的双重控制程度应不大于异地城镇化转移成本与就近城镇化收益之间的比值。否则,农业转移人口将选择异地城镇化。

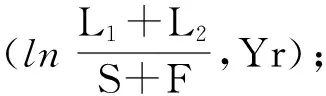

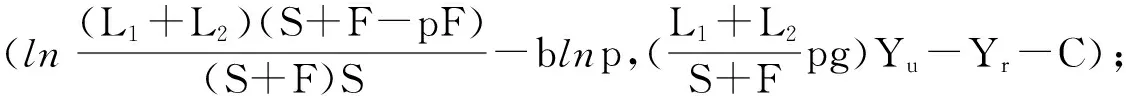

进一步分析第三阶段的博弈,比较政府对就业政策采取不同支持程度下的收益,若政府选择支持保护农业转移人口权益、促进就业等的就业政策时的收益大于不支持相关政策时的收益,即政府在选择是否支持相关政策时,只要满足条件:

由于在本文中假设p、b均为大于0小于1的常数,因此,上式恒成立,所以政府会选择采取保护农业转移人口权益、促进就业的政策,这样第二回合的子博弈精炼纳什均衡存在,且为(支持就业政策,就近城镇化)。

农业转移人口会在转移成本及收益间进行衡量,如果转移成本远远大于转移收益,对于农业转移人口来说,选择转移是不理性的。本文采用转移成本与转移收益的比值作为界定政府制度的控制程度更能反映农业转移人口作为理性经济人的这一理论前提。因此,政府对于户籍制度、就业制度的双重控制程度应大于农业转移人口面临的所有成本(包括转移的成本,即在转移成本、在城镇生活的成本;不转移的机会成本,即继续留在农村的收益)与转移的得益之间的比值。

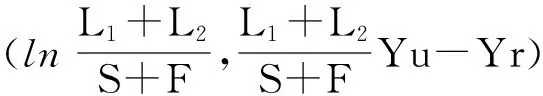

3.2 户籍制度放松控制下的子博弈精炼纳什均衡

政府对于农业转移人口就业政策的扶持直接关系到农业转移人口转移后的收益水平。本文采用异地城镇化的成本与就近城镇化的收益比值界定政府对就业的制度控制程度,如果异地城镇化成本与就近城镇化收益比值较小,意味着异地城镇化成本较小,政府对于异地城镇化的就业扶持足以弥补异地城镇化成本,理性的农业转移人口将会选择异地城镇化。因此,政府对于就业的制度控制程度应不大于异地城镇化转移成本与就近城镇化收益之间的比值。

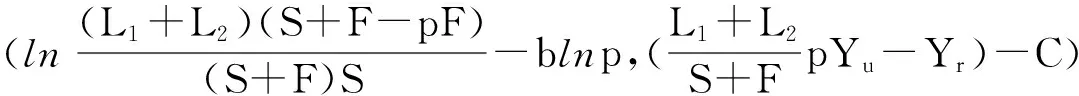

进一步比较第三阶段博弈,当:

显然,根据系数的设定,这个条件也是恒成立的,因此,政府会选择促进就业政策。

只有当政府对于就业扶持的力度足以弥补农业转移人口转移成本时,对于农业转移人口而言,转移才是有利可图的,此时,选择转移才会提高农业转移人口效用水平。因此,政府的政策控制程度应该大于农业转移人口面临的所有成本(包括转移的成本,即在转移成本、在城镇生活的成本;不转移的机会成本,即继续留在农村的收益)与转移的得益之间的比值。

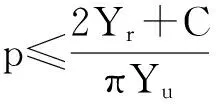

3.3 政府在户籍制度控制程度上的决策

当政府选择一定程度的制度控制时的收益大于完全放任时的收益,即满足条件:

如果采取完全放任的户籍政策,必然会导致农业转移人口大量流入城镇,从而导致“城市病”及一系列由于人口压力而带来的社会问题。同时,户籍制度控制过大的话,则会造成人口转移的障碍,阻碍城镇化的进程。

4 结论与启示

4.1 结 论

本文在考虑政府行为时引入户籍制度控制及就业制度控制的制度因素变量,在考虑农业转移人口行为时引入农业转移人口家庭因素对于农业转移人口决策的影响,通过构建农业转移人口与政府之间的完全信息动态博弈,经分析可以得出以下主要结论。

(1)农业转移人口意愿与政府制度的控制程度具有紧密联系。制度性安排对于农业转移人口的转移意愿及收入预期存在着人为扭曲与干扰,阻碍了城乡要素的正常流动。在农业转移人口与政府的动态博弈中,政府的制度控制直接影响农业转移人口就近城镇化意愿,制度控制程度过高时,农业转移人口会选择异地城镇化;而制度控制程度过低时,农业转移人口则不愿意接受城镇化。

(2)影响农业转移人口就近城镇化意愿的政府制度控制存在一个最优控制范围。政府对于户籍制度、就业制度的控制应介于农业转移人口城镇化所面临的成本与转移得益之间的比值和农业转移人口异地城镇化成本与就近城镇化转移收益之间的比值。政府的适度制度控制能够有效保证农业转移人口就近城镇化意愿的实现。

(3)根据本文分析,政府制度控制除了直接与政府户籍制度、就业制度相关政策有关,最优制度控制还受到农业转移人口相关决策的影响。农业转移人口对于城乡预期收入差异的判断、转移的成本、心理成本等因素均会对政府最优制度控制产生影响。政府应当通过完善各项基础设施建设及提高社会保障水平等途径改善农业转移人口的预期,降低农业转移人口转移成本,使得农业转移人口的决策向着有利于就近城镇化的方向发展。

4.2 启 示

政府正确的政策指导是推进农民就近城镇化进程的先决条件,而政府对于制度的控制程度则是决定农业转移人口与政府博弈的重要参数。制度控制程度直接影响人口的转移成本与政府的效用水平,决定了政府与农业转移人口的博弈结果。长期以来,虽然我国户籍制度已得到了一定的改进,但是,这些户籍制度改革所涉及的仍然只是表层。因此,需要对户籍制度进行更深入的彻底性改革,充分发挥政府制度控制的积极作用,促使农业转移人口实现在城乡之间的正常流动。同时,政府应完善对于农业转移人口的利益保障与就业保障制度,保证农业转移人口就业,并享受与城镇居民平等的利益保护,促使人口就近城镇化。政府应当完善对于农业转移人口的各项社会保障制度,让农业转移人口在接受城镇化的同时也能享受到社会保障的政策支持,消除长期以来在农业转移人口群体中广泛存在的缺乏“归属感”的现象。不断增强就近城镇化中各行为主体的动力,促使农业转移人口就近城镇化意愿的实现,推进新型城镇化进程。

在完善制度改革的同时,政府还应充分考虑农业转移人口对于城乡预期收入差异的判断及农业转移人口的转移成本、心理成本等因素,在提高农业转移人口就业机会和预期收入的同时降低转移成本。其中,就业是影响人口转移的基本影响因素,就业机会的高低也对政府最优制度控制产生直接影响。因此,实现农业转移人口的就近城镇化意愿首先需要完善中小城镇的就业条件,并积极创造就业机会。同时,各级政府应积极完善中小城镇建设,充分发挥中小城镇在打破农业转移人口异地城镇化面临的就业压力大、生存成本高、转移成本大、就业保障薄弱等困境中的作用,以加强中小城镇的各项基础设施建设为重点,不断完善区域内交通设施建设及社会保障体系的构建,保证农业转移人口就近就业、就近居住、就近享受社会保障,推进新型城镇化进程,促成农业转移人口就近城镇化意愿的实现。

[1]周春,魏学胜.农民迁移问题与城镇化[J].经济师,2012(6):62-63

[2]Michael P,Todaro A.Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Development Countries [J].American Economic Review,1969(59):138-148

[3]程名望,史清华,徐剑侠.中国农村劳动力转移动因与障碍的一种解释[J].经济研究,2006(4):68-78

[4]白云涛,甘小文.劳动力迁移的博弈分析[J].企业经济,2006(8):22-23

[5]程名望,史清华.农村剩余劳动力转移的一个不完全信息静态博弈模型与实证分析[J].经济评论,2009(2):20-25

[6]刘渝琳,蒲勇健.劳动力价格与劳动力素质的博弈分析[J].中国软科学,2004(2):51-55

[7]危丽,杨先斌.农村劳动力转移的博弈分析:对托达罗模型在我国的适用性研究[J].经济问题,2005(9):34-37

[8]白云涛,甘小文.江西劳动力转移的动态模型分析[J].企业经济,2005(7):132-133

[9]侯红娅,杨晶,李子奈.中国农村劳动力迁移意愿实证分析[J].经济问题,2004(7):52-54

[10]David Roland-Hoist.Labor Markets and Dynamic Comparative Advantage[M]//Dynamic Issues in Applied Commercial Policy Analysis.Cambridge:Cambridge University Press,1997:16-17

[11]胡枫.中国农村劳动力转移的研究:一个文献综述[J].浙江社会科学,2007(1):207-212

[12]Zhao Yaohui.Leaving the Countryside: Rural-to-Urban Migration Decision in China [J].American Economic Review,1999(5):281-286

[13]Hu Dapeng.Trade,Rural-Urban Migration and Regional Income Disparity in Developing Countries:a Spatial General Equilibrium Model Inspired by the Case of China[J].Regional Science and Urban Economics,2002(32):311-338

[14]Scott Rozelle,Li Guo,Shen Minggao,et al.Leaving China's Farms:Survey Results of New Paths and Remaining Hurdles to Rural Migration[J].The China Quarterly,1999(7):367-393

[15]Shi Xinzheng,Terry Sicular,Zhao Yaohui.Analyzing Urban-Rural Income Inequality in China[C]//Paper presented at international Symposium on Equity and Social Justice in Transitional China.Beijing:Beijing University Press,2002:11-12

[16]朱劲松.我国农村剩余劳动力转移理论研究及模型分析[J].商业时代,2009(15):8-9;89

[17]柯荣住.城市人口控制制度及其变迁:迁移者与政府的博弈[J].中国社会科学,2000(6):6-36

[18]朱宇.城市化的二元分析框架与我国乡村城市化研究[J].人口研究,2001,25(2):53-59

[19]董宏林,刘刚,黄亚玲.西部新农村建设的低成本之路:农民就近转移与住房多模式置换机制相结合[J].宁夏农林科技,2007(4):35-37

[20]张颢瀚.世界城镇化的启示与中国城镇化的多种形式[J].金融纵横,2013(7):8-11

[21]林敏.就地城镇化视角下福建省县域城镇化地区差异及其影响因素[D].福州:福建师范大学地理学院,2010:1-55

[22]谭静.就地城镇化的动力机制分析:以江阴三镇为例[C]//规划50年:2006中国城市规划年会论文集.广州:中国建筑工业出版社,2006:30-33

[23]黄雁鸿,韩朝晖.关于新型城镇化进程中农村人口转移意愿的调研及思考:以连云港市为例[J].村镇规划研究,2013(9):4-20

(责任编辑:胡永近)

几种常见参考文献的著录格式

一、专著

[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].出版地:出版者,出版年.起止页码.

二、期刊文章

[序号]主要责任者.文献题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码.

三、专著或文集中析出文献

[序号]析出文献作者.析出文献题名[M]//专著或文集作者.专著或文集名.出版地:出版者,出版年:起止页码.

四、学位论文

[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].存放地:大学到系部,出版者,出版年:起止页码.

五、报纸文献

[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].报纸名称,年-月-日(版序)

六、标准文献

[序号]标准代号.标准名称[S].出版地:出版单位,出版年

七、网络文献

[序号]作者名.作品名[EB/OL].[访问时间,0000-00-00].网址

10.3969/j.issn.1673-2006.2015.11.001

2015-06-18

安徽省软科学研究项目“以人为本的沿淮经济带新型城镇化道路研究”(1402052032)。

任志安(1965-),安徽合肥人,博士,教授,主要研究方向:区域经济理论与实践。

F304.6

A

1673-2006(2015)11-0001-07