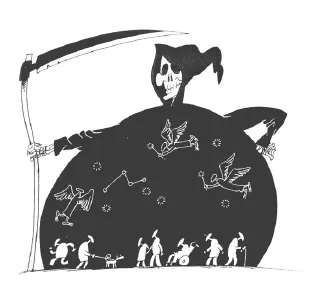

大城市里死与生

□ 蒋方舟

大城市里死与生

□ 蒋方舟

前段时间看美剧《纸牌屋》,男主人公的老婆有晨跑的习惯。有一天,她非常自然地跑进了社区的公墓当中。

这个镜头我印象很深刻。

我曾经看过一个建筑设计,德国迪伦镇东部的墓园已开放成公园,里面有一个咖啡馆,人们在那里或交流,或回忆。咖啡馆四周都是反射玻璃,墓地景观投射在玻璃上,生者被逝者包围,两者融为一体,只觉得清新和温柔。

比起西方国家,中国城市却少见墓地。

可能有人会说这是中西方文化的差异造成的,是西方人笃信基督教的缘故。可是在东方的日本,东京随处可见没有围墙的小片墓地。日本的墓地上立着方柱形的石碑,后面还插着象征佛塔的长条木板。

在中国的大城市,不仅看不见墓地,甚至没有什么公共悼念的空间。

我第一次有公共悼念的概念,是去年到爱丁堡的某个公园,看到隔几步就有一条长椅,长椅上刻着“纪念我的爱妻/亡父……”等字样,这才发现,“哀思”这件事不必凄凄惨惨戚戚。死亡为生者提供便利,这事并不晦气。

城市里的人,距离死亡越来越远了。“死”沦为修辞学的意义,而在日益鲜亮、现代的城市里,除了冬夜街头偶现的“路有冻死骨”,死亡已不见其具体体现。

古人以“春秋多佳日,山水有清音”为挽联,天地间的逍遥山水、清流茂林、良辰美景,生者与逝者共享。现在的人,在人死后烧些纸糊的豪宅、豪车以及大面额冥币,与其说是为了逝者,倒不如说是为了欺骗自己:死者生活在另一个比三体星还要遥远而未知的世界里。

人是否觉得死亡可怕,在于与它的亲近程度。作家三毛说自己曾经逃学去坟场读书,因为坟场安静。她写道:“世上再没有比跟死人做伴更安全的事了,他们都是很温柔的人。”

越逃避死亡,就越惧怕死亡。

一个生活在北京的作家,曾经说:“在北京,最怕去八宝山那个方向。回老家,最害怕看见瘫坐在村口晒太阳的老人和病人。”他去八宝山为谢世的老作家送行,回来后连续三个晚上失眠,“后悔不该去那个到处都是‘祭’字、‘奠’字和黑花、白花的地方”。

小时候,爷爷逝世,我回老家参加他的葬礼。不知出于什么缘故,我始终哭不出来。后来,我父亲一把掀开盖在爷爷尸体上的白布,我看着他苍黄瘦削的脸,一下子就哭出来了。这泪水不是出于悲伤,而是出于恐惧。死亡对我来说,因为陌生,所以惊悚。

可是,我们对死亡真的陌生吗?

它每天都在我们周遭发生,缓慢侵蚀着生的力量,生命的虚弱、干涸、消遁一刻不停地发生。生命短暂且无常,永远如是。我们向往光明的生的情景,逃避着死亡的念头。我们厌恶思考从“死”里获取对于我们的生有价值、有意义的东西,而把它束缚在潜意识中。

如何看待死,决定了我们如何看待生。读日本中世纪武士道的经典《叶隐》,有四个字在我脑中一直挥之不去:向死而生。我想,不以延长寿命为目标的人生,大概会有些不同吧。三岛由纪夫对此的解读我谨记在心:“我们汲汲以求生之美的同时,倘若过于倔强于生,我们须了然我们恰可能背离生之大美。”

(摘自《读者·乡土人文版》)