文化和技术变迁背景下的英国工艺银器的兴衰

撰文:张熙闵

一、英国工艺银器的源起和艺术特点

著名的英国工艺银器曾经引领了十七至十九世纪欧洲工艺品的时尚,产品遍布世界,英国工艺银器具有极高的艺术价值,一直以来为世界藏家所青睐。每年苏富比及佳士得拍卖公司都会举办古董银器专场拍卖,由于高质量的英国工艺银器的存世数量有限,因此价格不菲。银器文化的积累和传承使得英国人特别喜爱银器。从尊贵雍容的皇室到市井坊间的百姓,几乎各个阶层的英国人都对银器钟爱有加。尤其在英国的上流社会中,收藏一件名家制作的精美银器是一种尊贵典雅的象征。

工艺银器最早诞生于两河流域,自古以来就被赋予了货币的职能,象征着财富和地位,自然就是富贵人家的珍藏。英国作为欧洲银器制作的发源地之一,已有近千年的银器制作历史。起初,银器多使用于宗教活动及皇室和贵族生活中,是一种权力与地位的象征。随着英国银器制造工艺日臻完美,银器的使用也渐成时尚。

英国工艺银器最初源自中欧(图1),但从十六世纪起,随着英国呢绒贸易日益昌盛,以及世界上新发现的被大量开采的矿藏,特别是从美洲将大量的贵金属运回英国,使英国的工艺银器制作逐渐兴盛起来(图2)。到了十八世纪,英国已经成为当时世界的经济巨擎,各国银币纷纷流入英国(图3)。而英国商人则满世界做生意,赚得盆满钵满。白银这一贵金属所具有的资本保值和工艺塑造的特性,逐渐为成功的英国精英们认识。银币融化制作为工艺银器逐渐成为富人、尤其是贵族们的风尚,他们乐于惠顾伦敦知名的能工巧匠,乐于为工艺银器大洒金钱,促使这种原本使用在宗教活动中的贵金属,迅速成为那些皇室之外的有钱人、名人或者贵族在餐桌周围显摆财富和地位的工具(图4、5)。工艺银器在英国逐渐成为一幕幕浪漫史、政治秀和社交秀中令人眼花缭乱的中心。

图1 爱尔兰早期银胸针完成于十五世纪末-大英博物馆收藏

工艺银器的使用也因此渐成为时尚,十九世纪的维多利亚时期,英国银器发展到全盛阶段。此时,工艺银器构思巧妙、工艺繁复却异常精湛,锤揲、刻花、浮雕、镂空、镶嵌等多种工艺的应用,产生了一批具有高超艺术性的器皿。从十七至十八世纪,英国工艺银器向英联邦所辖的许多地方出口,同时,一些银器工艺大师逐渐受到皇室、贵族的关注以及各界追捧,一直以来为世界藏家所青睐。这种状况使英国的银器足足称雄了三个世纪,当时的世界各地都可以见到英国制作的银器,即便是今天,在部分文化时尚集散地,仍然可以见到流传至今的英国工艺银器。

英国工艺银器在艺术形式上,除了初期受外来输入的、特点不够鲜明的哥特式风格作品影响之外,处于发展鼎盛期的作品以巴洛克风格和其后的洛可可风格样式居多。文艺复兴时期是一个对银器发展相当重要的时期,并作为一种艺术形式被视为与绘画、建筑齐名。许多银器制作大师从此开始了他们制作银艺术品的生涯。在文艺复兴时期的作品中,一件作品的设计开始遵从与建筑相似的规则,而且装饰时必须观察作品各部分的比例。因此早期的作品以严谨规整的造型居多。

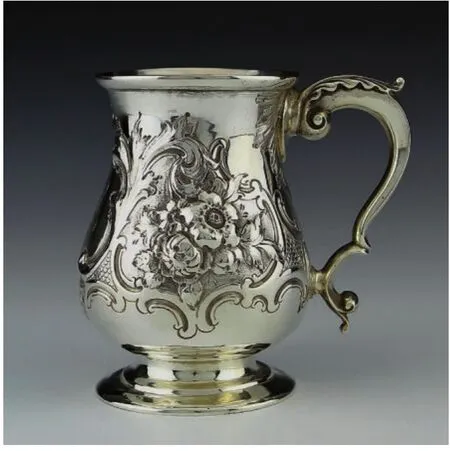

受当时在绘画、建筑和音乐中的巴洛克风格的直接影响,这种巧妙地混合了浓厚的宗教色彩和豪华浪漫主义情调艺术风格,形成了银器上带有充分的优雅与浪漫色彩的装饰形式,甚至可以把祖传的家族纹章作为装饰纹做在银器上,这正符合了当时英国上层皇室贵族社会对于银器引领时尚和财富显摆作用的期待(图6)。

图2 早期英国银器-完成于十六世纪-佚名

十八世纪后期,洛可可风格的英国银器逐渐占据了上风。与巴洛克风格相比,洛可可风格的银器更加生动和富有变化(图7),早期洛可可风格完全以模拟法国宫廷的繁琐艺术趣味为主,但是不像诞生于建筑的巴洛克风格那样强调对称严谨和庄重的情调。成熟的洛可可风格的银器普遍喜欢使用弧线和 S形线装饰,尤其爱用贝壳、旋涡、山石、卷草舒花等自然元素作为装饰纹(图8)。通过线条在银器上塑造出缠绵盘曲,连成一体的形态,这一富有活力的形式成为名流贵族的一种追求。当时最著名的洛可可风格的英国银匠是梅纳德大师。梅纳德师从德拉梅里,他的许多银器作品都盖有当时最著名的德拉梅里的戳记。据英国银器史学家克里斯托弗·哈托普考证,像这样以挂靠名人的形式提升银器商业价值的大师不在少数。他们的作品占据了当时市场的不少份额。

而真正引领英国工艺银器的工艺大师是银匠保罗·德拉梅里(Paul·De·Lamerie 1688-1751)。英国迄今对这位国王御用银匠仍然是推崇备至,英国著名的维多利亚与艾伯特博物馆的介绍一直称保罗·德拉梅里是十八世纪英国最伟大的职业银匠。他除了具有非凡的商业头脑之外,还集多种才华于一身,这使他制作的银器,具有引领时尚的品质,他也成为那个时代贵族最抢手的银匠(图9)。保罗·德拉梅里是英国银器制作巨匠的代表人物,此外,还有邓纳姆·梅西、托马斯·皮茨等一批出现于不同年代的著名银匠。他们的作品是目前世界各博物馆竞相追逐的目标。

进入十九世纪末以后,随着工业革命和中产阶层的兴起,作为奢侈品的英国工艺银器逐渐为更广泛的人群使用,作为代表皇室贵族和名流地位和身份象征的作用也随之逐渐降低,特别是新兴的中产阶层更喜欢用普通的纹样装饰风格,而代表个人地位的纹章已经引不起他们的兴趣(中产阶层大部分出身于贫寒,本身没有祖传的显赫纹章),英国工艺银器发展的高潮阶段终于成为了过去。但是,其造就的一代精湛工艺品形式,成为了我们现代人享受丰富的文化艺术宝藏之一。

二、文化和经济环境决定了英国工艺银器的存在价值

自古以来用流光溢彩的白银精心制作的奢侈的家用银器,从精心制作的饮水机,精致的蛋杯,华美的茶叶罐,到专待权贵蓄水的漂亮水盆,就一直是地位的象征、挥霍的代名词。作为最精湛工艺品的化身,英国工艺银器的兴起同当时人们的文化心理和经济社会无不关联。

图3 早期英国工艺银器的主要原料-银币

从十八世纪起,随着英国乡绅的财富和权势登峰造极,银器亦迎来了其最出彩的闪亮时刻,创造出举国最豪华的餐具。有钱人真的富可敌国,十八世纪的英国贵族只占总人口的0.02%,却享有巨额财富,还支配了英国两成的地价。炫富,炫得雅致则更妙,这也是每个乡绅贵族的特权,银器就是吸引眼球的佼佼者。我们可以从同时代的一些人物名画中,看见工艺银器时常作为显示主人身份的要素而出现。

银器的光亮和可塑性特性,是那些希望显摆自己显赫身世的贵族,可以将家族纹章巧妙地装饰于其上,塑造成为工艺银器的组成部分,成为最昂贵、最时尚的物品。十八、十九甚至二十世纪初欧洲的皇室,是精美银器的最大买主,他们用它来装饰餐桌、装饰豪华的家具。尤其是沙俄宫廷,在亚历山大二世、三世及尼古拉二世统治时期,制作了著名的卡尔·费伯格塑像,其间有700多名英国银匠参与了此项工作。在这一时期,工艺银器基本是根据皇室贵族的要求定制而设计制作的,定制者往往是不计工本的追求银器的独创性和专一性,使那一时期的银器普遍具有奢华富丽的样式。

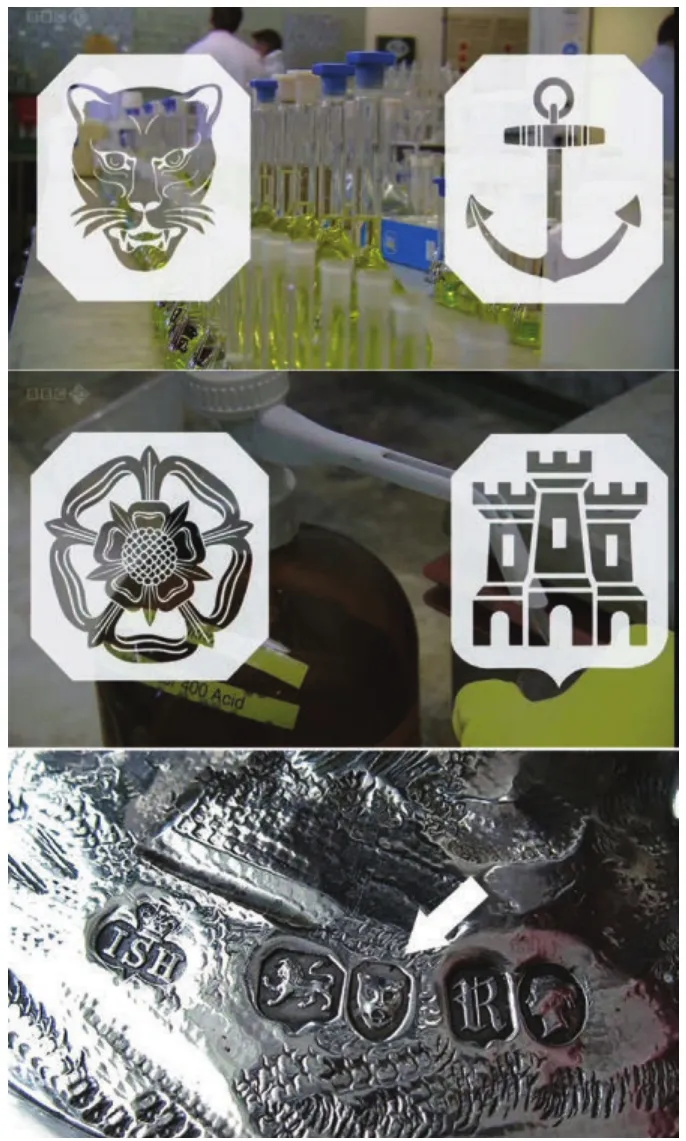

图4 银壶-托马斯·皮特1742年完成奥兰多·杰克森收藏

在英国及其他欧洲国家,人们往往在社会富足时,将银币变成饰物或银器,在困难时,又将银器或饰物变成银币。这个过程就是将银子反复熔化的过程,这个过程也导致在市面上出现假冒某些银匠的作品,因而银币的铸融必须受到严格的流通管理与市场监督。从英王亨利三世起至十八世纪的乔治三世,都颁布了在工艺银器刻上“制作者身份”、“完成年份”以及“产地”等信息的强制法令。由于早期英国的识字率不高,甚至有些银匠是文盲,因此,这些信息就由规定的图形形式刻制在银器上。这种统一严格规定的做法,客观上也促使了银匠们注重自己的品牌形象,工艺银器的知识产权保护地位也由此逐渐确立和完善。和我国古代在工艺银器上刻上的、没有商标和名号价值的“足银”和“十成足银”等字样不同,英国工艺银器自1720年起,就已经形成了完整的标志体系。使得我们今天能从英国工艺银器上明确得到如下信息:某件银器的制作者、含银量、生产地点及生产日期,从而形成了最为全面的英国工艺银器鉴定识别系统。至此,人类完成了一件与银文化相关的重大举措,即科学、全面、全整、系统可行地制定和实施了在银器上打上标志的作法。这一举措是人类智慧的结晶,它为以后人类银文化发展史打下了多方面认知基础,并创造了方便可行的条件和方法(图10)。

受十七世纪的法国时尚文化影响,英国贵族乡绅的显摆方式也以追崇法国的形式为主,在餐桌上模仿法国宫廷的用餐方式,使用法式宫廷相同的餐具成为最体面的事情,因而当时昂贵的英制法式工艺银餐具成为贵族普遍欢迎的用具。据十七世纪的英国贵族阿什斯·勃拉姆伯爵二世流传下的账本记录,1692-1694年间大约五分之四的支出,实际上是耗费在餐厅里或者消耗在订制银制餐具上。可见,那一时期的餐饮仪式是最重要的社交活动。

图5 银餐盘-保罗德·拉梅里1726年完成-乔治·特来比订制-大英博物馆收藏

图6 鼎盛期刻有家族标记的巴洛克风格的银杯切斯菲尔德1701年完成-保罗 卡斯宾收藏

图7 洛可可风格银瓶-邓纳姆·梅西1725年完成

图8 洛可可风格的冷酒壶保罗·克里斯潘1787年完成

由于当时的法式用餐方式类似今天的自助餐形式,菜肴饮料由仆役把食物端上餐桌以后,再由各用餐者留下自己的部分后传递一圈,用餐者面前仅放有个人用的刀叉、盘子、杯子和盐罐等。因此,此时作为餐具的工艺银器为了便于传递体量一般较小,同时为了减少传递过程中食物的冷却,多以有盖茶壶、盖碗、盖碟等为多,造型多精致美观。到了十七世纪末和十八世纪初以后,由俄罗斯驻英大使引入的俄式用餐方式流行开来。俄式用餐是由仆人把食物端到每位餐客面前,余下的所有食物放在桌子中央,这可以避免食物因传递而冷却,并且看起来比之法式更加奢华,俄式用餐方式是现代欧式宴会形式的雏形,也促使了放在餐桌中央的大型盛放食物和大型酒器的工艺银器的出现(图11)。法式宴会最瞩目的工艺银器是烛台和酒器,而俄式宴会中除了烛台和酒器之外,还出现了许多大型的精致银制果盘、大型银餐盘、冷酒器、茶壶、大型雕花有盖储食器、甚至银制酒桶和洗手池等。当时的本地报章,描绘了俄式用餐桌子中央延绵无尽的银器,使银器出尽风头。有当地的报纸写到,桌上的展品璀璨得难以形容。瓮、花瓶、壶碗、枝状大烛台巧夺天工,极尽奢华,可媲美皇室餐厅。收藏于伦敦银器博物馆,由英国银匠托马斯·皮茨1764年制作的著名多层饰盘,以及邓纳姆·梅西制作的冷酒器(图12)是这一时期经典的洛可可风格作品。

图9 带有族徽的银盘-保罗·德拉梅里的代表作1801年完成-艾伯特博物馆收藏

图10 英国早期的银器制造标记

图11 层果盘-托马斯·皮茨1764年完成阿什·勃拉姆伯爵二世收藏

图12 俄式用餐冷酒器-邓纳姆·梅西1824年完成英国海牙大使馆收藏

图13 洛可可风格银匙-1800年以后银器已领成为普通平民的洗礼后礼物

随着英国逐渐富裕,十八世纪以后,工艺银匙开始作为普通平民孩子洗礼以后的礼物,成为每人都有的几乎伴随其一生的最早私有财产(图13)。从宗教仪式到平常生活和社交仪式,平民使用银器的越来越多。有一定经济能力的平民也有了银器的工艺代表了主人的身份地位的意识,由平民的推动,不断增加了对银器物品和工艺的追求,形成了当时十分庞大的银器市场,形成了既有贵族富人订制的高端银器产品,也有满足大众需求的成批量的工艺银器产品,这是英国工艺银器生存发展的最好时期。

到了英国工艺银器业的兴盛时期,以银器为中心的交流活动的举办成为惯例,据记载,在1794年到1858年之间伦敦出现了每年一度的银器博览会。同时,出现了专门收藏银器的博物馆和个人,这类交流活动使更多的人关心工艺银器,银器引领着社会上的文化时尚。随着社会需求的增长,银器制作因此而急剧扩大,一时间,除餐具之外,在工艺银器中也大量出现了极为精致的卧室梳洗用品、照明房屋的烛台、以及厨具和刀具、甚至有夜壶。有记载,当时的豪门沃灵顿伯爵二世一次就向保罗·德拉梅里订制了十四个银制夜壶,这是十八和十九世纪英国工艺银器的巅峰时期的写照。

随着英国社会阶层的更迭以及工业的发展,银器制作体系和交易形式也逐渐出现了改变,致使银器从艺术家型银匠作坊生产演变到了分工明确的流水线生产;银匠个人品牌标记也随着市场运营模式的改变,逐渐成为了企业集体生产的品牌商标。这无疑是历史的趋势,但同时也将英国工艺银器的贵族地位标记的特性逐渐拉低为一般工艺品。今天英国制作的银器与十九世纪以前的桌上所使用的银制餐具已经大不相同了,分化为艺术家作品和工业产品两大类。从二十世纪以后的新艺术时期与装饰艺术时期开始,许多优秀的银制品艺术家已将银视为一种纯艺术创作材料之一,令银器的世界更显丰富多彩。而不锈钢、陶瓷和塑料等材质比之白银更能够从成本、功能上满足用餐或者厨艺等工作的需要,这些产品基本将早期的工艺银器产品逐出了现代市场。

图14 采用失蜡浇铸工艺的酒壶詹姆斯·杨1720年完成-奥兰多-杰克森收藏

图15 采用精细镂雕技术的银果盘理查德·克罗斯1731年完成

图16 采用嵌花锤凸纹锻制技术的-大型银果盘-理查德·梅纳德1744年完成

英国工艺银器兴衰可以启示我们,任何工艺门类的发展兴旺都同文化和风俗的形态直接相关,更需要有扎实庞大的市场需求为依据,而并不完全是由银器本身的功能和审美状况所决定的,甚至可以逆向地认为:贵族富人的显摆需求,提升了工艺银器的品质和工艺价值;俄式用餐等社交礼仪的需求,造就了英国工艺银器的奢华样式;而因工业革命产生的中产阶层的需求,顺势大生产化的形式,也拉低了其价值和地位,最终逐渐退出了历史舞台。由此可见,工艺品的发展兴旺,并不全是由工艺品本身原因所能够决定的。

三、技术和工艺的变化决定了英国工艺银器的生命周期

早期出现在英国的工艺银器多是从外部流入的,特别是从法国流入的较多,本地的白金加工技术比较粗糙。在路易十四时代,法国的银器制作工艺较英国成熟,特别是在工艺设计上远比英国本地的精湛。真正改变这一状况的原因在于十七世纪法国的宗教动荡,致使信仰新教的法国银匠带着技术大量流入英国。

图17 采用内侧烧制镀金技术的银酒器-皮特·阿佳定1738年完成

1685年,法国国王路易十四废除了之前由法国天主教颁布的旨在促进基本宗教宽容的南特赦令这项重要的法令,从此在法国信仰新教不再合法。当时在法国信奉新教的,以工匠居多的胡格诺教派的教徒必须离开法国,不然就会身陷囹圄,甚至被流放、被杀害。而英国是当时信奉新教的国家,一时间离开法国到英国避难成为这些教徒的唯一选择。据笔者考证,从1670年到1710年间,约有五万胡格诺教徒涌入信新教的英国,主要集中在伦敦的斯皮塔福德区和苏豪区,前者多居住来自法国丝绸匠,后者以银匠居多。英语中“难民”一词即诞生于此时,用来标记这些背井离乡的新教徒。

来自法国的胡格诺教徒银匠有着当时英国人望尘莫及的技术天分,他们带来了技能、工艺及如影相随的法式品味,这点至关重要,这促成十七世纪末的伦敦,法国宫廷风格最时尚,最有品味。而胡格诺教徒银匠的难民身份,令其愿意接受工时长收入低的工作,因而很快建立起价美物廉的口碑。在英国家喻户晓的银匠保罗·德拉梅里即是胡格诺教徒难民。

胡格诺教徒银匠首先用诞生于法国的失蜡浇铸银器的工艺取代了原本英国民间的砂模浇铸工艺,彻底避免了英国早期工艺银器上无可避免的沙眼和气孔,极大地提高了银器的精致程度,成为英国上流社会普遍追逐的“玩意儿”(图14)。

除了失蜡浇铸技术的引进之外,胡格诺教徒银匠结合自身的技术能力,在英国开创了多种新型的银器加工手法,诸如V头刀精细镂雕造型技术(图15)、嵌花锤凸纹锻制技术(图16)、在银器表面烧制镀金等特有技术手法(图17),使得英国工艺银器变得精致而流光溢彩。

图18 诞生于十八世纪的专业机构银器纯度技术鉴定标记

由于银本身的价值决定银器具备可靠的投资属性,因此其质量必须有所保证。最初,银器材料的纯度变化很大,因为当时没有标准。所以说到“银器”这词时,各人并不能有确定的共识,当时普遍把工艺银器叫做“精制银器(plate)”。其实是指含铜的银器,铜确实是一种理想的的使银变硬的材料,而它的加入又几乎不影响银合金的颜色。起码,凭肉眼是很难判断银器的成色,即使铜已超量也不至于轻易被发现。随着技术的发展,工匠利用技术手段在材质中掺假的情况时有发生。为此,英国国王爱德华一世颁布了一项法令,并在英国生效实施,即贵金属物件必须经过机构检测,未经检测未刻纯度印记的一律不准销售。到了1697年英国政府又颁布一项称为“不列颠尼亚标准”的技术标准,要求凡是在市场流通的银器必须经过国家权威机构的技术认定,并刻印上相应的检测机构标志。自那时起,全英国建立了4个专业检测机构,分别用“豹头(伦敦)”、“船锚(伯明翰)”、“玫瑰(谢菲尔德)”和“城堡(爱丁堡)”表示(图18)。这些技术检测机构的建立和强制技术检测的措施,促进了市场的规范和发展,为银器消费者带来了信心。英国率先创立的用技术标准界定银器的做法,此后逐渐得到了大部分出产银器国度的重视,一直延续至今。

在十七世纪以前,英国工艺银器均是在手工作坊里完成的,具有像所有民间工艺品普遍存在的现象(图19),即制作周期长、批量小、成本高、品质不稳定的现象。随着经济的发展,以及工业革命带来的动力和能源应用的提升下,英国的工艺银器制作自十九世纪开始也逐渐进入了工业时代,这意味着生产分工出现了细化。银器浇铸的就专职管浇铸,后期的抛光也由专职人员完成。为了提高生产速度,甚至对于银器表面不同部位的镂刻都分别由不同的操作工来完成。大量采用机械手段的流水线式加工方式慢慢取代了师傅带徒弟的手工制作银器的形式,因而银器制作逐渐出现了由个人作坊向规模化工厂的转化趋势。技术手段的进步一方面使工艺银器产量大增,但同时使银器代表贵族名流地位的属性却逐渐淡化,这一点直接影响到了现代英国的工艺银器的样式和风格上的变化,使银器成为平民的日常用品,然而随着银器的地位变化,时至今日,留存下来的仍然在运作的英国银器制作作坊已经不多了。

图19 十七世纪初的英国银器作坊

图20 银胎烧制镀金技术的银杯-保罗·德拉梅里1724年完成--乔治·特来比订制-大英博物馆收藏

图21 采用铜胎电镀银技术的维纳斯梳妆盒-比尔·埃尔金顿收藏

早期英国工艺银器上的镀金采用的是烧制镀金技术,即把金粉和汞粉混合以后进行烧制,通过汞的蒸发把金留在银器的表面。这种技术手段操作相对简单,但同时存在着温度和火候的控制不易问题,容易造成镀金颜色的不均匀,或者掉色现象。十九世纪中叶出现的电镀技术被引入到工艺银器的制作中改变了这一问题。电镀技术在1840年代取得专利,并被银器商人乔治理·查德·埃尔金顿力推,这一技术使白银器皿表面的镀金层看起来与真金无疑,甚至更加光滑诱人(图20)。

而随着电镀技术的成熟发展,除了在银器表面镀金之外,也发展出了在铜器和锡器等较为廉价的金属器件表面镀银的新技术,这使得镀银工艺品在外观上看起来同传统银器并无太大区别。依靠成本优势,镀银工艺产品得到了中产阶层的欢迎,在以后渐渐大量取代了实银制品。电镀技术降低了成本,也拉低了银器的地位(图21)。大生产方式和电镀工艺的出现是代表英国皇室贵族身份的工艺银器在生产上走向衰弱的基本技术原因。英国银器兴旺发展的两项基本功能:贵族身份标志和资本保值的作用随着技术的进步而改变,银器不可避免地出现了衰退。

英国工艺银器因宗教原因,依靠引进技术和银匠,以满足贵族富人的需求发展起来;通过建立技术标准而赢得市场信心,并且培育和扩大了市场需求;通过不断改进和发展技术,创造出引领其时世界上的一代工艺名品;也随着各种现代技术和现代生产方式的应用,在使银器价值走向大众化的同时,逐渐走到了终点。从这一过程可以看出,无论是再怎样伟大的工匠,如果逆势挑战技术革命带来的无可规避的变化,是难以有理想结果的。况且技术的发展并不会仅限于加工技术,新材料及其处理工艺的不断出现本身也是技术发展的结果。如何应用新材料创造新工艺门类,可能是我们应该需要思考的问题,这正如人类对于银的工艺价值的发现和应用,也是从无到有的技术成长经历。

[1] 威利斯顿·沃尔克.基督教会史[M].北京:中国社会科学出版社,1991.

[2] (英)詹姆斯·霍尔.西方艺术事典[M].迟柯译,南京:江苏教育出版社,2005.

[3] (英)亚·沃尔夫.16-17世纪欧洲科学、技术、哲学史[M].周昌忠等译,北京:商务印书馆,1984.

[4] (英)爱德华·路西·史密斯.世界工艺史[M].朱淳译,杭州:浙江美术学院出版社,1992.

[5] (法)费尔南·布罗代尔.15-18世纪的物质文明、经济和资本主义[M].管可秾译,北京:三联书店出版社,2002.

[6] (日)由水常雄.世界玻璃美术全集[M].日本:求龙堂出版社,1992.