33个苜蓿品种对蓟马的田间抗性比较

白宇,高兴珂,王业臣,陈中超,孙娟,万方浩,袁忠林*

(1.青岛农业大学农学与植物保护学院,山东省植物病虫害综合防控重点实验室,山东 青岛266109;2.青岛农业大学动物科技学院,山东 青岛266109)

在我国北方地区苜蓿(Medicagosativa)生产过程中,蓟马是最为重要的害虫类群之一[1-4]。在山东省苜蓿蓟马的种类主要以牛角花蓟马(Odontothripsloti)为主,其次还有部分花蓟马(Frankliniellaintonsa)和烟蓟马(Thripstabaci)。蓟马因其个体小、不易发现、发育历期短、世代重叠严重,对第二茬以后的各茬苜蓿危害严重,造成苜蓿产量和品质下降。在蓟马大量发生时,苜蓿生长较高,植株密度较大,使用杀虫剂很难做到喷洒均匀,防治效果很不理想,并且由于距离收获的时间较短,极易造成农药的残留污染,给防治工作带来很大的挑战[5-6]。实践证明,利用植物品种的抗性控制植物病虫害的危害是最为有效的防治手段之一[1,7],对于有效控制植物病虫害的发生起到了很大的作用。关于苜蓿对蓟马抗性研究国内已有一定的报道,袁庆华和张文淑[8]对苜蓿种质资源对抗蓟马的抗性进行了研究;特木尔布和等[9-10]对苜蓿抗蓟马品系的生物学及解剖学特性进行了研究;胡桂馨等[11]对苜蓿品种的抗性机制进行了研究;贺春贵等[3]、王彩香[4]、李彦忠等[12]对苜蓿品种的田间抗性进行了评价。研究结果均表明,目前对蓟马高抗的苜蓿品种还很少,很多品种的抗性差异并不特别显著。苜蓿对蓟马的抗性比较复杂,有些是由于形态学特征的差异、有些是体内代谢产物不同、有些是以株高较高或分枝数量增多的补偿作用而对蓟马表现出抗性,这些抗性可能表现为对蓟马种群数量的影响,也可能表现为耐害性方面。目前由于国内栽培的苜蓿品种繁多,不同地区栽培的品种不同,或栽培后的抗性表现不尽相同,很有必要在不同地区引进和种植不同的苜蓿品种,并评价其对蓟马的抗性,以筛选适应本地种植的优质、高产苜蓿品种。本研究依据贺春贵等[3]的田间分级评价标准,用平均受害指数对来自国内外33个苜蓿品种进行了田间抗蓟马的比较,同时以平均单株虫口密度、叶片受害级别为指标进行聚类分析,以比较对苜蓿抗性的评价方法;以单株虫口密度与受害指数和平均株高的回归分析,明确苜蓿对蓟马抗性的内在关系。本研究以期筛选出适合于青岛地区种植的品种,为苜蓿生产提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地点位于山东省青岛市胶州市胶莱镇,属北温带半湿润东亚季风气候,具有显著的海洋性气候特征。全年平均气温12.2℃,夏季平均气温23℃,冬季平均气温5℃;年平均降水量755.6mm,年平均无霜期210d;土壤属沙壤土,土质疏松,土地肥沃。以作物种植为主,主要作物有小麦(Triticumaestivum)、玉米(Zeamays)、马铃薯(Solanumtuberosum)、花生(Arachishypogaea)、生姜(Zingiberofficinale)等。

1.2 供试品种

供试的33个苜蓿品种是国家牧草产业技术体系青岛试验站种植的苜蓿品种,既有国内品种,如中牧3号、新牧1号、新牧2号、天山苜蓿、公农1号、甘农1号、甘农4号、新疆大叶等,也有美国、加拿大等地的品种,如Baralfa 321Q、Baralfa 421Q、Bar003A12-3136F、Aurora、TG4CW044026、WL319HQ、WL323、WL343、WL363HQ、5S43等。

1.3 供试虫源

田间自然虫源,田间蓟马为混合种群,以牛角花齿蓟马为主。

1.4 田间试验设计

33个品种于2013年4月随机播种,每个品种占地面积3m×5m,种植在青岛农业大学胶州试验站内。种植过程中正常管理,未施任何化学农药。

1.5 调查及抗性评价方法

1.5.1 单株虫口密度调查 共进行4次调查,调查时间分别于第二茬苜蓿营养生长期的2014年5月31日,显蕾初期的6月8日,第三茬苜蓿营养生长期的6月29日,显蕾初期的7月6日进行。每小区随机取点4个,每样点查5株苜蓿。调查时用A4白纸做托盘,将每株苜蓿植株放在纸上抖动,然后统计纸上的蓟马成、若虫数量。虫量的单位:头/株。

1.5.2 受害程度调查 于2014年7月6日进行调查。每小区随机取样点4个,每样点随机调查5株苜蓿上的全部叶片,按贺春贵等[3]建立的苜蓿叶片受害程度分级标准(表1),分别统计其受害级别。按下式计算其受害指数,并以受害指数为标准,进行不同品种之间抗性比较。

表1 苜蓿叶片受蓟马危害的分级标准Table 1 The classification standard of alfalfa leaves infested by thrips

1.5.3 模糊聚类法评价苜蓿品种的抗性 以每个苜蓿品种4次调查的虫口密度和每个苜蓿品种受蓟马危害后的5个受害级别作为指标(用每株上不同级别叶片百分率的平均值)进行模糊聚类分析。模糊聚类的结果与受害指标法评价结果进行比较。

1.5.4 植株生长高度测定 在对苜蓿叶片受害级别调查之后,用卷尺对苜蓿植株的高度进行测量。

1.6 数据分析方法

利用SPSS 10.0对不同品种单株虫口密度与株高、单株虫口密度与受害指数的关系进行曲线回归分析,共用了16种曲线拟合,选用其中最好的回归方程并进行卡方检验;对不同品种间的受害指数进行方差分析及多重比较[13]。不同品种抗性的模糊聚类分析用DPS v6.55进行。

2 结果与分析

2.1 受害指数法评价不同品种对蓟马抗性的差异

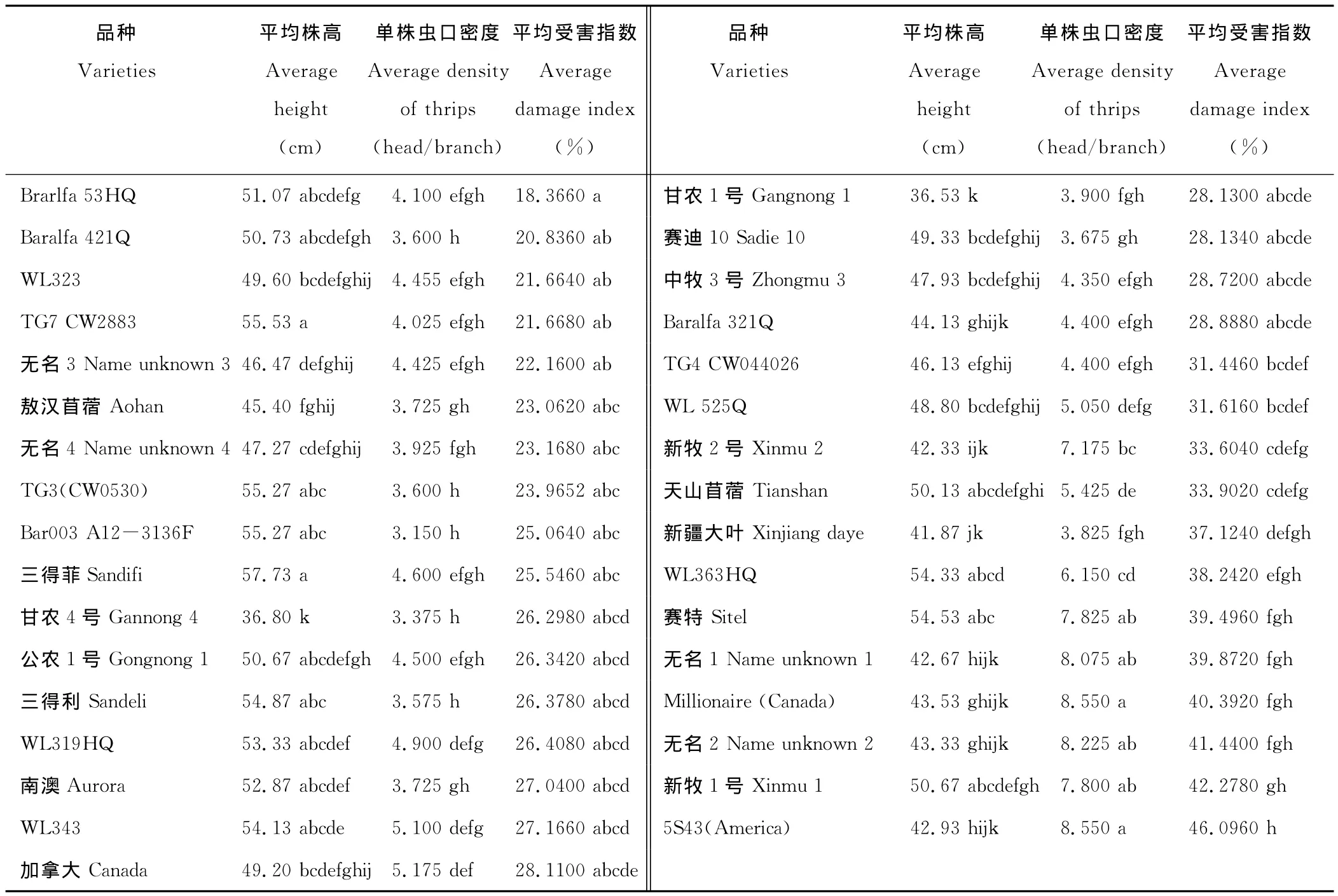

不同品种的株高、单株平均虫口密度及平均受害指数如表2。由表2可以看出,33个不同苜蓿品种均可受到蓟马的危害,田间调查表明苜蓿植株被害率达100%。不同苜蓿品种单株平均虫口密度3.15~8.55头/枝,平均5.07头/枝;株高36.53~57.73cm,平均株高48.65cm;平均受害指数18.3660%~46.0960%,平均值为29.78%。方差分析表明,苜蓿品种之间的株高、单株虫口密度和平均受害指数均存在显著差异(P<0.05)。

以平均受害指数来评价苜蓿品种抗性,受害指数越低,表明其抗性越高,受害指数越高,表明其抗性越低。各品种之间的抗性指数的方差分析见表3,由表3可以看出,各品种受害指数之间存在显著差异(P<0.05);经由Duncan氏新复极差法进行多重比较,Brarlfa 53HQ抗性最强,受害指数最小,为18.3660% ,但与其后的20个品种[Baralfa 421Q、WL323、TG7CW2883、无名3、敖汉苜蓿、无名4、TG3(CW0530)、Bar003A12-3136F、三得菲、甘农4号、公农1号、三得利、WL319HQ、南澳、WL343、加拿大、甘农1号、赛迪10、中牧3号、Baralfa 321Q]差异不显著,与其余的12个品种差异显著。5S43(美国)苜蓿受害指数最高,为46.0960%,表明其抗性较差,但它与其前面的7个品种(新疆大叶、WL363HQ、赛特、无名1、Millionaire、无名2、新牧1号)差异不显著。由于目前尚无用受害指数评价苜蓿抗性的指标标准,还无法准确确定哪些品种为抗性品种,哪些为感性品种。

表2 33个苜蓿品种对蓟马田间抗性测定结果Table 2 The results of resistance of 33alfalfa varieties to thrips in field

2.2 不同品种之间抗性的聚类分析

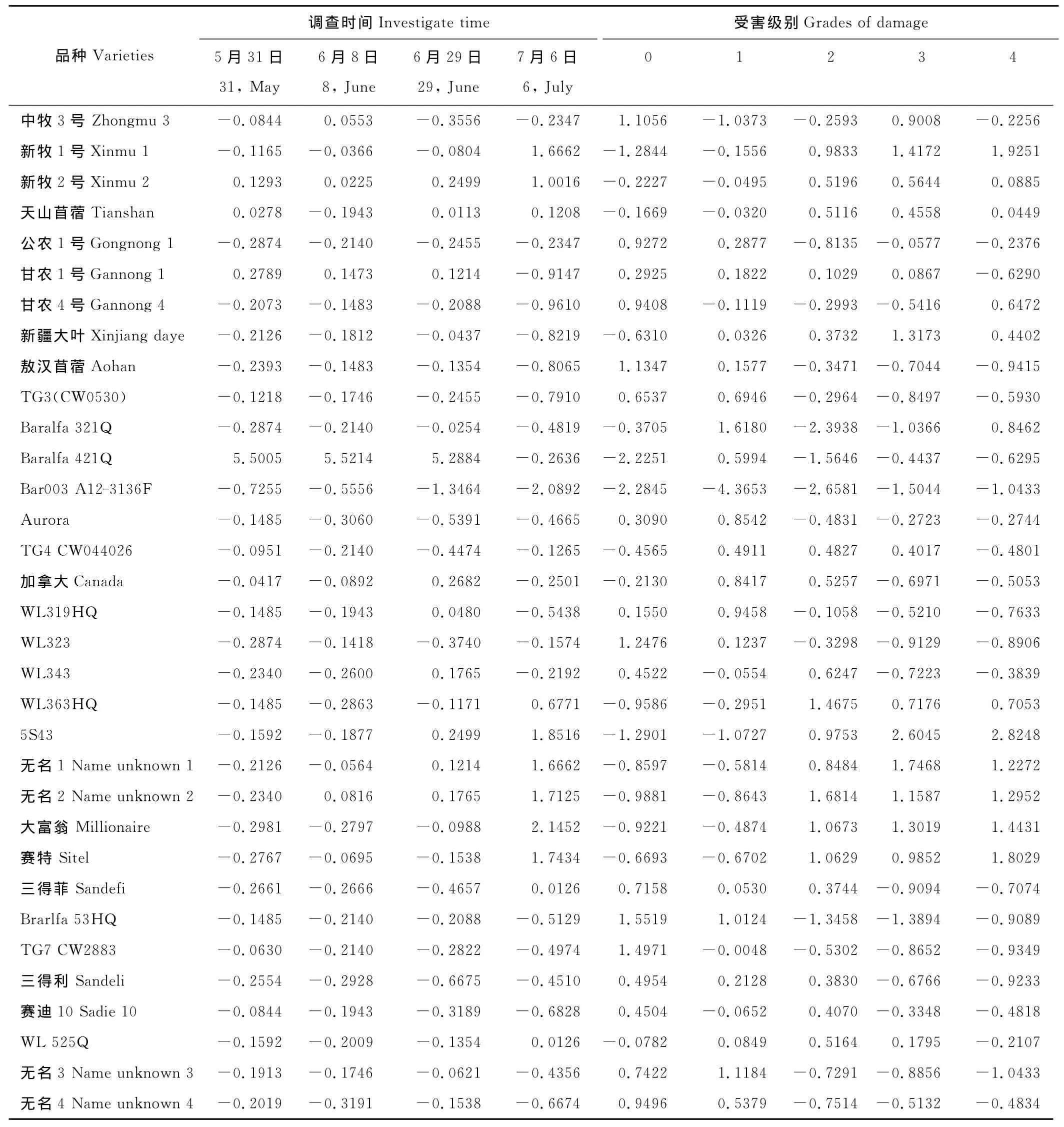

以受害指数评价苜蓿对蓟马的抗性差异,没有考虑到虫口数量和各受害级别对品种抗性的影响,并且平均受害指数是一个综合指标,对抗性的评价势必造成一定的偏差。因此,有必要将虫口密度与各受害级别作为指标,采用模糊聚类的方法进一步对品种抗性进行评价。由于调查数据的量纲不同,首先对同一苜蓿品种4次调查的平均单株蓟马数量及5个受害级别百分率的平均数进行标准化处理,结果如表4,并聚类得到图1。

表3 不同品种之间受害指数方差分析Table 3 Variance analysis result of different varieties

由图1可以将品种对蓟马的抗性分为3类,其中Baralfa 421Q对蓟马的抗性最强,为抗虫品种,Bar003A12-3136F与Baralfa 321Q次之,其他各品种之间的抗性距离差异不大,属抗性较差的品种。

这一结果与用受害指数法评价结果有一定差别。在以受害指数法评价苜蓿品种抗性时,虽然Baralfa 421Q、Bar003A12-3136F和Baralfa 321Q不是抗性最强的品种,但也属于抗性较强的品种之一,与抗性最强的Brarlfa 53HQ品种没有差别。但在用聚类方法分析中,Brarlfa 53HQ属于抗性较差的品种。这种变化的原因可能与单株虫口密度以及各受害级别叶片百分率对品种抗性的综合影响有关。用聚类方法可能直观看出品种抗性之间的距离,易于判断品种的抗性,加之其考虑到较多的因素,评价可能更为客观。

表4 蓟马种群数量及各受害级别数据的标准化值Table 4 Standard data of thrips populations and grades of damage

2.3 蓟马的种群数量与受害指数和株高之间的关系

用两种方法分析了苜蓿品种对蓟马的抗性,结果表明:很多品种之间对蓟马的抗性差异不显著。蓟马的种群数量会对苜蓿的受害程度造成影响;各品种植株的高度是影响产量的重要因素,蓟马种群数量与植株高度的关系能揭示苜蓿抗虫性的内在原因,因此,本研究采用16个曲线回归方程,以2014年7月6日调查的不同品种平均单株蓟马种群数量与平均受害指数及平均株高(表2中的数据)进行回归分析。结果表明蓟马种群数量与受害指数和株高均有明显的曲线关系(图2,图3)。其中单株虫口密度与受害指数之间的拟合程度最高的曲线方程为y=(-113.2563+53.6489x)/x,相关系数r=0.9693,经χ2检验,χ2=27.588<,此曲线可以很好地拟合虫口与受害指数之间的关系。单株虫口密度与株高之间拟合程度最高的方程为y=x/(-0.0104+0.0230x),相关系数r=0.9558,经χ2检验,,证明本曲线可以很好地拟合虫口与株高之间的关系。

由图2可以看出,不同品种的单株蓟马虫口密度越高,其受害指数越大,但随着虫口的增多,增长逐渐变缓。由图3可知,虫口数量越大,其株高越低,除品种本身特性外,蓟马虫口密度影响苜蓿的株高,从而影响其产量。

图2 单株虫口密度与受害指数的回归曲线Fig.2 Regression curve of density of thrips and damage index

图3 单株虫口密度与株高的回归曲线Fig.3 Regression curve of density of thrips and plant height

3 结论与讨论

田间调查表明,33个品种的被害率为100%,说明在田间这些苜蓿对蓟马的危害无绝对抗性,苜蓿对蓟马的抗性普遍较差,品种之间的抗性差异呈渐变趋势。以受害指数进行分析表明,受害指数在28.8880%以下的品种有21个,它们之间抗性无差异,抗性相对较强;其他12个品种抗性相对较差。

采用模糊聚类分析方法是评价苜蓿抗性的一种比较好的方法。李彦忠等[12]用模糊聚类的方法很好地对苜蓿品种的抗性进行了研究,但他是在蓟马危害普遍率100%的情况下,以枝条中有干枯叶片枝条的比率作为蓟马危害的严重度,这种表示方法与贺春贵等[3]的方法比较不够精细,也没有考虑到蓟马种群数量对受害程度的影响。本研究利用模糊聚类方法,利用了4次调查的蓟马种群数量以及危害叶片的级别作为指标进行的分析,虽然结果与采用受害指数法的方法所得的结果有一些差异,但也有共同之处,即抗性较强的品种和抗性差的品种有一定的相似性。由于模糊聚类方法充分考虑到了虫口密度和受害级别对抗性的关系,其分析结果可能更为可靠一些。

在本研究的33个品种中,只有4个品种对蓟马的抗性有过报道[3,11],其中公农1号和三得利为中抗品种,新疆大叶和赛特为感虫品种。本研究以受害指数法提出的结果与他们相似,而用聚类的方法则把他们都划分到了感虫品种之中了,这与评价方法有关。昆虫与植物之间依靠十分复杂的化学信息物质进行联系和交流,这些化学信息物质可引起昆虫行为和生理上的不同反应[14]。植物品种对害虫的抗性可分为3个方面,即避害性、耐害性和抗生性[15]。从每个品种的危害率为100%来看,品种的避害性和抗生性不强,品种的抗性与其耐害性有一定的关系,这种耐害性可能与苜蓿品种叶片的物理结构(如刚毛数量、表皮层厚度等)、生物学特性和体内代谢产物有一定关系[9-11]。虫口数量的多少是造成危害的重要因素,虽然品种的抗性与虫口基数之间的关系可能并非线性关系。吴梅香等[16]用烟粉虱虫口密度评价菜用大豆(Glycinemax)对烟粉虱的抗性;王彩香[4]研究表明,在苗期不同苜蓿品种的单株蓟马虫口数量与危害指数呈正相关关系,即苜蓿苗期单株上蓟马虫口数量越高,危害越严重;Fathi[17]在田间研究了马铃薯品种对烟蓟马(Thripstabaci)的抗性,结果表明品种的抗性与蓟马种群数量和受害指数都明显相关。但贺春贵等[3]研究表明,苜蓿品种的受害程度与株高及虫量无关。当然,在评价作物品种的抗性时,仅以虫口密度评价品种的抗性并不一定合理,Joshi等[18]研究了甘蔗(Saccharamofficinarum)品种对蔗腹齿蓟(Fulmekiolaserrata)抗性评价方法,通过对90个品种抗性的评价,发现用种群数量评价甘蔗抗性的相关性比较低,而用受害表现症状来评价甘蔗的抗性比较可靠。评价苜蓿品种对害虫的抗性评价方法还有很多,如金娟等[19]通过组建蚜虫生命表,以内禀增长率作为抗性指标评价苜蓿品种对2种色型豌豆蚜(Acyrthosiphon pisum)的抗性。

品种的抗性与外界的刺激也有很大的关系,如害虫取食的刺激、分泌的唾液、外界其他物质均能激发植物的免疫反应也能导致植物的抗性发生变化。李西等[20]研究了铅胁迫对3种草坪草生长和生理特性的影响,孙凌霞等[21]用SO2熏蒸法对4种草坪草的抗性诱导进行了研究,他们的研究表明,处理后的草相关酶活性呈不同浓度的增加,抗性提高。马晖玲和房媛媛[22]从信号传导、基因表达水平、细胞防御结构和生理响应等层面阐述了诱导抗病性植株体内相关物质的变化规律。

本研究只在田间对虫口密度与株高、受害程度的关系进行了研究,每个品种的抗性机理,如叶片大小、绒毛密度、表皮结构、叶色等农艺性状对抗性的关系尚需进一步研究。

Reference:

[1]Wu Y F,Zhao X H,Temuerbuhe.The thrips are main injurious insects of alfalfa production in China.Grassland of China,1990,(3):65-66.

[2]He C G.Insect Pests and Disease Control of Alfalfa[M].Beijing:China Agriculture Press,2004.

[3]He C G,Wang S S,Cao Z H,etal.Field evaluation on resistance of 40Medicagocultivars(lines)to thrips.Acta Prataculturae Sinica,2007,16(5):79-83.

[4]Wang C X.Field evaluation on the resistance of 5alfalfa cultivars in seedling stage to thrips.Gansu Agriculture,2009,(12):100-101.

[5]Ma L,He C G,Hu G X,etal.Field evaluation of 4alfalfa cultivars(Clones)for resistance to thrips.Plant Protection,2009,35(6):146-149.

[6]Zhou M Z.The Principle and Application of Crop Resistance to Insect Pests[M].Beijing:Beijing Agricultural University Press,1992.

[7]Wu Y F,Wei L,Zhao X H,etal.The resistance source screening of alfalfa against thrips.Grassland of China,1990,(5):61-63,65.

[8]Yuan Q H,Zhang W S.Study on the resistant germplasm materials of alfalfa to thrips.Plant Protection,2006,32(1):85-87.

[9]Temuerbuhe,Shuang Q,Bao L E.Study on the anatomy of ground part vegetative organ of new strains alfalfa.Inner Mongolia Prataculture,2002,14(4):38-39.

[10]Temuerbuhe,Shuang Q,Tegus,etal.The observation of botanical characteristics of new alfalfa varieties with resistance to thrips.Inner Mongolia Prataculture,2003,15(4):9-12.

[11]Hu G X,He C G,Wang S S,etal.Study on resistance mechanism ofMedicagosativatoOdontothrpsloti.Pratacultural Science,2007,24(9):86-89.

[12]Li Y Z,Nan Z B,Wang Y R,etal.Evaluation on the resistance of alfalfa to thrips.Pratacultural Science,2006,23(17):9-14.

[13]Lu W D.Statistical Analysis of SPSS for Windows[M].Beijing:Electronic Industry Press,2000.

[14]Zhang X Z.The chemical information materials between plants,phytophagous insects and predators.Entomological Knowledge,1994,31(1):52-55.

[15]Wu J X.Agricultural Entomology(the north)[M].Beijing:Chinese Agricultural Press,2009.

[16]Wu M X,Jiang Z H,Li W L.Resistance of 3cultivars of vegetable soybean toBemisiatabaci(Gennadius).Subtropical Agriculture Research,2013,9(1):19-23.

[17]Fathi S A A.Screening of the susceptibility of newly released genotypes of potato to thrips infestation under field conditions in northwest Iran.Crop Protection,2014,62:79-85.

[18]Joshi S V,Zhou M M,Leslie G W,etal.Comparison of methods for determining thrips(Fulmekiolaserrata)damage and implications for resistance screening.International Sugar Journal,2014,116:214-216.

[19]Jin J,Liang J,He C G.Antibiosis of five alfalfa cultivars to two colour morphs ofAcyrthosiphonpisum.Acta Prataculturae Sinica,2013,22(6):335-340.

[20]Li X,Wu Y J,Sun L X.Growth and physiological responses of three warm-season turfgrasses to lead stress.Acta Prataculturae Sinica,2014,23(4):171-180.

[21]Sun L X,Sun P,Cai S Z,etal.Physiological responses of four cold-season turfgrasses to oxidative stress of SO2.Acta Prataculturae Sinica,2014,23(4):237-244.

[22]Ma H L,Fang Y Y.Induction of plant disease resistance and its application for disease control in creeping bentgrass.Acta Prataculturae Sinica,2014,23(5):312-320.

[1]吴永敷,赵秀华,特木尔布和.蓟马是我国苜蓿生产的主要害虫.中国草地,1990,(3):65-66.

[2]贺春贵.苜蓿病虫草鼠害防治[M].北京:中国农业出版社,2004.

[3]贺春贵,王森山,曹致中,等.40个苜蓿品种(系)对蓟马田间抗性评价.草业学报,2007,16(5):79-83.

[4]王彩香.5个苜蓿品种苗期田间抗蓟马性评价.甘肃农业,2009,(12):100-101.

[5]马琳,贺春贵,胡桂馨,等.四个苜蓿品种无性系大田抗蓟马性能评价.植物保护,2009,35(6):146-149.

[6]周明牂.作物抗虫性原理及应用[M].北京:北京农业大学出版社,1992.

[7]吴永敷,薇玲,赵秀华,等.苜蓿对蓟马的抗源筛选试验.中国草地,1990,(5):61-63,65.

[8]袁庆华,张文淑.苜蓿种质材料对蓟马抗性的研究.植物保护,2006,32(1):85-87.

[9]特木尔布和,双全,宝乐儿.苜蓿抗蓟马新品系地上营养的解剖构造研究.内蒙古草业,2002,14(4):38-39.

[10]特木尔布和,双全,特古斯,等.抗蓟马苜蓿新品种的植物学特征的观察研究.内蒙古草业,2003,15(4):9-12.

[11]胡桂馨,贺春贵,王森山,等.不同苜蓿品种对牛角花齿蓟马的抗性机制初步研究.草业科学,2007,24(9):86-89.

[12]李彦忠,南志标,王彦荣,等.苜蓿品种对蓟马的抗性评价.草业科学,2006,23(17):9-14.

[13]卢纹岱.SPSS for Windows统计分析[M].北京:电子工业出版社,2000.

[14]张学祖.植物、植食性昆虫及捕食者种间化学信息物质.昆虫知识,1994,31(1):52-55.

[15]仵均祥.农业昆虫学(北方本)[M].北京:中国农业出版社,2009.

[16]吴梅香,蒋振环,李雯琳.3个菜用大豆品种对烟粉虱的抗虫性.亚热带农业研究,2013,9(1):19-23.

[19]金娟,梁金,贺春贵.苜蓿品种对2种色型豌豆蚜的抗生性.草业学报,2013,22(6):335-340.

[20]李西,吴亚娇,孙凌霞.铅胁迫对三种暖季型草坪草生长和生理特性的影响.草业学报,2014,23(4):171-180.

[21]孙凌霞,孙萍,蔡仕珍,等.四种冷季型草坪草对二氧化硫胁迫的生理响应研究.草业学报,2014,23(4):237-244.

[22]马晖玲,房媛媛.植物抗病性及诱导抗性在匍匐翦股颖病害防治中的应用.草业学报,2014,23(5):312-320.