知识组织的理论缘起及演进路径探析*

成 全,罗 栋,钟晶晶

0 引言

知识是人类智慧的结晶,对知识进行有效的组织是对其进行发现、利用、再创造的前提,人类文明史的进程一直伴随着对知识组织的探索和追求。从古人的《别录》《七略》《通志·校雠略》《校雠通义》以及《四库全书》中经、史、子、集分类法的应用到当代的分类法、主题法、元数据、叙词表、概念图、主题图、本体等,无一不是对知识组织在不同历史时期进行的探索和尝试。随着信息资源载体形态的不断变化,知识组织的工具与管理手段发生了巨大的变化,其中最主要的是从纸质的手工工具到以计算机、网络为主导的自动化工具的转变。然而,无论组织工具与管理手段发生何种变化,知识组织的核心内容始终围绕着对信息资源特征的有效揭示展开。回顾人类对信息资源的揭示历程,书目记录的手工操作向机器操作、人工理解向机器理解是发展的主流趋势,知识语义特征的揭示和描述已经成为在语义Web推动下知识组织与检索领域不可回避的重要问题。尽管当前学术界对知识组织领域的研究已将智能化组织、语义化揭示、可视化表达等作为前沿方向做了大量的开创性研究工作,然而却鲜见有学者对知识组织的理论根源性问题及发展过程中的认知路径问题作系统化、体系化的深入研究,这些基础性研究对于构建完善的知识组织学科体系而言具有重要意义。本文以史学的视角对知识组织理论的产生、发展及演进历程进行深入剖析,以期对本领域研究有一个全景视图的把握。

1 知识组织的历史源流

追溯知识组织的源流,在铸造人类文明的历史长河中蕴含着众多先知对知识组织理论的探索和追求,这集中体现在《别录》《七略》《通志·校雠略》《校雠通义》这几部经典著作以及《四库全书》中经、史、子、集四部分类法的实践应用中。

1.1 知识组织思想的萌芽

知识组织思想的萌芽源自西汉成帝河平三年(公元前26年),杰出的学者刘向、刘歆父子二人主持了我国历史上第一次大规模的群书整理工作,并形成了中国知识组织发展史上的两部学术经典《别录》和《七略》。《别录》是刘向对每一部图书的作者、内容、学术价值及校雠过程等信息编撰叙录的汇集。《七略》是刘歆在《别录》 的基础上把叙录内容加以简化,同时将所有叙录按六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略以及具有总论性的辑略进行分类,形成了我国历史上的第一部分类目录。《七略》的产生标志着图书著录思想的形成,它以图书的学术性质作为基本的分类尺度,以“内容提要”“互见法”“分析法”构建了完善的著录体系[1]。

1.2 古典书目思想的形成

《别录》《七略》之后,南宋著名的古典目录学家郑樵利用整体论、类例论、记录论、揭示论的思想提出了一系列书目方法论,其核心思想集中体现在所著的《通志·校雠略》中,这成为现代目录学的重要史证。其中:(1)整体论来源于中国文化——“会通”这一基本精神,“会通”所关注的是事物之间的联系性、连续性和全局性;(2)类例论中的“类例”体现了学术与图书分类的含义,其目标是提升书目的文化功能,由此开创了传统目录学“辨章学术,考镜源流”的思想;(3)记录论强调书目的基本作用是记录和整序文献,不但要记录书籍,还要记录图谱,郑樵认为“见书不见图,闻其声不见其形;见图不见书,见其人不闻其语。”可见,郑樵记录图、书的理念不仅体现出穷尽上下古今文献的思想,更是英国情报学家布鲁克斯所指“知识地图”的思想本源;(4)揭示论提出文献揭示的核心是“泛释无义”,指出文献揭示应当“取简而易晓”,“盖有应释者,有不应释者,不可执一概而论”,而不应采取“每书之下,必著说焉”的作法[2]。

1.3 古典书目思想的发展

乾隆四十四年(公元1779年),章学诚在郑樵“辨章学术,考镜源流”思想的基础上撰写了《校雠通义》,其贡献在于利用学术分类与学术史的思想对传统的书目编排进行创新,完善古籍目录,对目录学研究起到了深远的影响[3]。“辨章学术”是将各科目按学术性质进行划分并予以排列;“考镜源流”是提取古今学术发展的史料,通过比较鉴别,溯其源流和变化。章学诚的《校雠通义》将文史目录研究提升到新的学术领域,大大突破了文史目录原有的功能,从而实现了按类找书、以书助学的使用价值。

1.4 古典书目思想的实践

1772年,由乾隆主持的我国历史上最大规模的丛书《四库全书》的编撰工作开始,经过十年的汇编整理,丛书将我国国学经典名著按经、史、子、集4部分成了44类66属。其中经部收录的是儒家经典;史部则收录各种体式的史书;子部收录先秦以来诸子百家及释道宗教的著作;集部收录历代诗文集、文学评论及词曲方面的著作。

如果我们用“文献组织”对这段历史时期知识组织的实践探索定义标签的话,那么“知识组织(Knowledge Organization,KO)”的产生与发展则应该推进到20世纪20年代末了。知识组织概念的提出要追溯到1929年,美国著名图书馆学家、分类法专家布利斯(H·E·Bliss)在其著作《知识组织和科学系统》《图书馆的知识组织》中首次提及,随后引发图书情报学界的广泛关注。美国图书馆学、目录学家谢拉(Jesse Hawk Shera)分别于1965年和1966年出版《图书馆与知识组织》《文献与知识组织》两部论著,对图书馆的知识组织表现及作用进行了初步研究[4]。1964年我国著名文献情报学家袁翰青将知识组织概念引入我国,由此引发了以王知津、毕强、王军等大批学者对该主题广泛而深入的研究,极大推动了我国知识组织研究与国际前沿的接轨[5]。

2 知识组织的理论支撑基础

现代意义的知识组织理论基础来源于对一切显性与隐性知识描述与表达的理论与方法,是一个多维的概念。Smiraglia认为,知识组织不可能仅靠独立的理论基础就能对智力资本和物理实体进行科学的组织,计算语言学、认知科学、计算机理论、社会认知论、逻辑学、模式科学等都会对知识组织的理论构建起到相应的影响[6]。追溯本源,这些理论思想来自于知识组织与信息检索理论衍生进程中的两大经典流派:一是解释性流派,包括社会认知方法、符号学、语用学和历史主义方法;二是描述性流派,包括认知科学、计算机、语言学及概念理论。而对知识组织理论的形成起到核心支撑作用的则是分别来自于两大流派的符号学理论及概念理论。随着知识组织系统构建的不断完善,这两大理论基础逐渐走向趋同的集成化发展态势,使知识组织的理论研究进入到新的历史阶段。

2.1 知识组织的符号学理论基础

符号学理论是知识组织解释性理论流派的主要代表,而“符号”作为描述知识的重要载体,表现形式多种多样,可以词语、图像、图片等形式呈现,然而学术界对符号的界定并不严格[7]。首次对“符号”这一术语进行明确描述的记录可追溯到古希腊时期,当时的学者认为“符号”与“表征”存在必然的联系,且这两个术语都来自“记号”这个语词。19世纪随着关注“符号研究”学科的界限日渐分明,对“符号”本质的探讨逐渐形成两大理论体系,分别是以瑞士语言学家索绪尔(F.de Ferdinand de Saussure)为主要代表的语言符号理论体系和以美国哲学家皮尔斯(Charles Sanders Peirce)为主要代表的符号学运行理论体系,其中对知识组织理论构建起到重要支撑的是皮尔斯的符号学运行理论[8]。

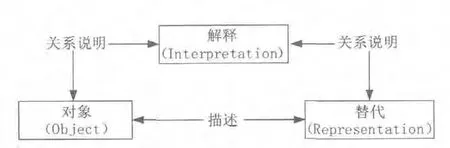

皮尔斯的符号学理论是一个具有对客体(实体文献、电子文献、图片、视频、音频等)进行解释功能的前后连贯的过程序列。皮尔斯将该理论定义为三级概念及三元组成分(如图1所示),分别为潜在级“对象(Object)”、存在级“替代(Representation)”、智力概念级“解释(Interpretation)”,对象即为要描述的客体,替代即为用于描述该客体的其他表达形式,而解释即为对象与替代之间的关系,能够对它们起到沟通调节的作用[9]。

图1 皮尔斯的符号学体系

2.2 知识组织的概念理论基础

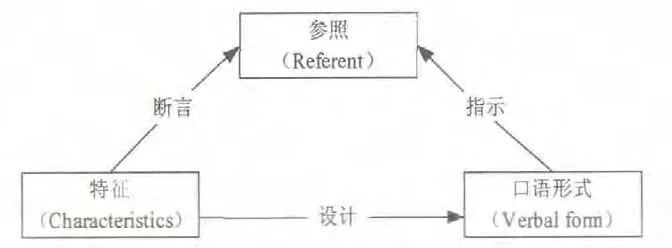

概念理论是知识组织描述性理论流派的主要代表。根据Margolis和Laurance的理解,概念是以语言为基础、用来描述一个抽象思想含义的认知单元[8]。他们认为概念根据主体所关注领域或视角的不同,成为不同哲学家体现其思想的艺术成果。Friedrich Ludw ig Gottlob Frege(1892)首次通过建立概念理论对概念与对象进行区分,他将概念定义为一种具有真正价值的功能。这一思想逐渐成为一种有效进行概念分析的思维框架。在此基础上,现代研究者进一步从自然语言揭示心理表达的角度阐述概念是一种心理实体。在概念理论思想中,对知识组织起到重要推动作用的当属达尔伯格(Dahlberg)的概念理论。达尔伯格对概念理论的主要贡献是提出“参照(Referent)”“特征(Characteristics)”与“口语形式(Verbal form)”这一著名的概念三元组结构(如图2所示)。

图2 达尔伯格的概念体系

模型中“参照”指明个人对已有概念单元或知识单元的真实评价;概念所产生的“特征”来源于其参照对象的一个陈述,特征作为一个功能能够被定义为知识的一个概念或单元,达尔伯格认为一个概念的特征能够被其内容而不是形式来进行评价,每一个概念都具有不同的特征;“口语形式”的主要功能是为更加方便地综合、总结以及描绘出以人际交流为主要目标的概念设计。由此,达尔伯格通过其定义的概念理论思想从语言学的视角对知识及其知识之间的特征进行了明确定义,认为知识到知识组织系统的转换包含四个层次:知识基因(元素)、知识单元、大粒度知识单元和知识系统。其中知识元素以概念特征被定义;知识单元则关注于知识的切分方式;大粒度知识单元则是指内容与定义之间的概念融合;而知识系统则是体现知识单元之间关系的附属结构[9]。

2.3 知识组织理论基础的融合

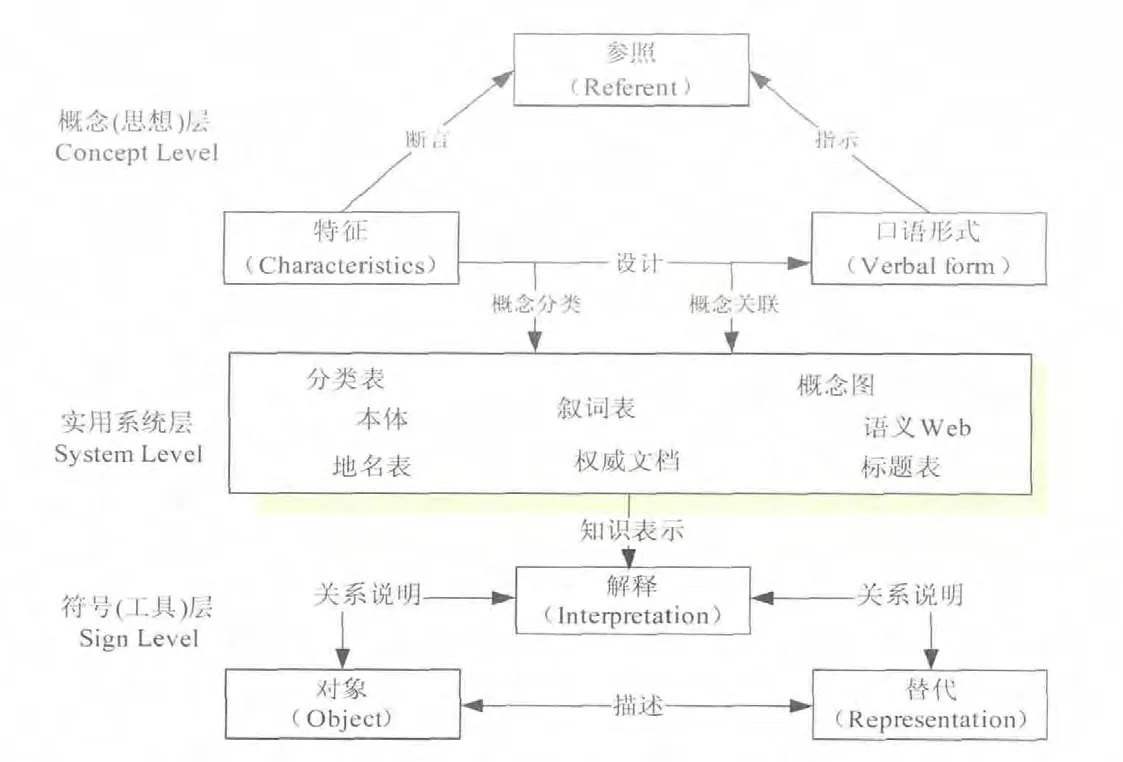

纵观这两大理论,尽管它们分别依托概念与符号构建了不同的框架体系与应用范式,但从对知识表达与知识组织的贡献来看,皮尔斯的符号学理论对知识组织系统的结构与工具研究显得更加细致,而达尔伯格的概念理论则重点关注概念及其概念之间关系思想层面的探讨,这对于新知识的发现及挖掘具有重要的促进作用。然而,在当前的社会化媒体环境下,孤立的对这两种理论进行应用研究已不能满足当前数字化信息资源组织与描述的需求,亟需将两种理论进行有效整合,并从知识组织的整体结构上发挥各自优势,使其理论研究迈入新的历史阶段,如图3所示。

皮尔斯的符号理论与达尔伯格的概念理论基础虽然都关注于对知识的揭示,然而,符号学理论来源于哲学与逻辑论的观点,着重考虑符号如何有效揭示客体或思维的含义。皮尔斯的符号学理论对知识表达系统内部的结构特征并没有深入探讨,但却为我们提供了一个实现知识对象与其替代项转换的有效工具。达尔伯格的概念理论并没有直接构建完善的知识表示方法体系,但却从概念的关系及概念的类型两个方面建立了知识组织系统内部概念及其表示之间的转化规则。两种理论各有优劣,正如图3所示,利用中间层的知识组织系统充当知识表示的纽带,能够将符号系统与概念理论进行有效的结合,从而实现了客观知识与主体认知符号之间的相互转化[9]。

图3 符号理论与概念理论的融合

3 知识组织演进历程的三维度分析

概念理论与符号理论从哲学的高度抽象出知识的概念特性以及知识表示的本质与内涵,揭示出人类对概念与知识的认知规律。两大理论的融合研究建立起了知识组织学科系统中完整的知识体系,从而形成知识组织的三个重要维度:概念思想、实用系统、符号工具。理论上看,这三个维度也构筑了人类在进行知识组织实践过程中从形而上的智慧、概念向形而下的工具实现与符号表达的具体过程。

3.1 知识组织概念思想的演进历程

概念理论思想为知识组织提供了一个形而上的认知视角,而人类对于知识概念的认知历程也经历了从线性思维到树形思维、盒状思维、链式思维及网状思维的五种思想演进路径,并且已逐渐成为指导知识组织系统开发与知识组织应用实践的理论基础。

3.1.1 概念的线性思维

线性思维是最为简单和常用的知识组织理论思想,是按照某种预先制定好的顺序序列对知识进行简单排序的思维方式。典型的顺序序列应用有英文字母序列、笔顺序列、时间序列、地点序列等。由于预先制定的顺序序列思维方式并未充分考虑到知识之间纷繁复杂的关联关系,造成线性知识组织系统无法完全满足人类高效查找知识的需求;此外,由于线性结构知识组织无法预估知识类别的生长趋势,造成该体系的灵活性存在障碍。

3.1.2 概念的树形思维

树形思维是一种最为常见的概念分类思想,其本质来源于生物学领域的系统分类思想。分类的过程是将待分类对象按某一标准分成若干大类,在每一类中再按另一分类标准继续细分,直至无划分标准为止[10]。与线性结构思维相比,按树形结构组织知识思维方式能够对知识间富含的关联关系得以部分展现,比如树形结构中类目之间的层级层次关系、依属关系;同时,树形结构在一定程度上体现了知识的自然属性,统一了术语,促进了交流,能够充分发现知识之间的宏观结构特征。然而,由于树形思维结构本身所具有的结构特征导致知识的归属具有严格的排他性,而在现实情况下,新知识的出现往往受到多种因素的影响,难以从单一口径实施分类。因而树形思维结构知识组织思想不利于知识的交叉与融合,缺乏灵活性。

3.1.3 概念的盒状思维

盒状思维方式在图书分类领域占据了重要的地位,其主要应用是美国图书馆学专家梅尔维尔·杜威(Melvil Dewey)于1876年发布的图书馆编目体系“杜威十进制分类法(Dewey Decima Classification,DDC)”。盒状结构与树形结构知识组织都是将知识体系进行逐层划分,但是盒状结构的每层次主题类别固定,缺乏必要的灵活性导致该结构难以适应知识不断增长的自然属性。因而,以杜威十进制为主要代表的盒状知识组织体系中的层级结构对某些新的重要主题的产生带来了巨大的制约。在现实应用过程中,平均每五至六年就要对“杜威十进制分类法”进行全方位的维护,这也成为盒状结构知识组织思想的重要缺陷[10]。

3.1.4 概念的链式思维

链式思维的出现对知识组织系统的构建而言带来了一次质的飞跃,其解决的核心问题是对于未来知识的不确定性及难以预见性做了较好的改进。链式结构知识组织的主要应用是印度图书馆学家阮冈纳赞1933年提出的“冒号分类法(Colon Classification)”,该分类法采用冒号作为分段符号,认为不必详尽列举所有主题,只需列出文献的主题要素,分类时再综合成所需类目[11]。不同于树形结构与盒状结构的事先预分类而造成的缺乏灵活性的特征,链式结构事先并未明确规定知识的类别数量,而是通过冒号作为分隔符对知识的类别特征及其构成进行自由组配,与人类知识的不断创新与发展相适应,能够实现将新的主题随时插入到适当位置的需要。但是在语义描述和知识间关联关系发掘与构建方面链式结构仍然存在缺陷,不适应于网络信息资源组织与构建的目标需求[10]。

3.1.5 概念的网状思维

计算机和互联网的普及应用颠覆了人们已经认可和熟悉了的传统知识组织体系,网络环境下,新的知识组织模式将更加顺应数字时代的需求。在网络环境下,由于知识的表达形态不再受其载体的制约,因而知识组织的自由性和灵活度大大增强,传统知识组织中的排序与分类的特征日渐模糊,取而代之的是知识之间关联的揭示和链接的建立日渐明显,知识组织呈现出一种多维度、多元化、不断生长、发展变化的网状结构[12]。这种网状思维结构能够有效揭示出知识之间显性以及隐性的错综复杂的关联关系。网状结构知识组织体系打破了传统知识组织体系中呆板的教条主义的组织格局,知识可以多维度地延展其触角,形成庞大的、不断生长的知识网络体系。

3.2 知识组织实用系统的演进历程

概念思想是知识组织实践的基础,其演变历程催生出现代知识组织实践系统的产生及演变[13]。尽管人类对知识的认知方式从线性思维到网状思维的理论思想越来越遵循知识之间交互融汇、动态发展的演进特征,然而,无论其理论思想如何变化,知识组织系统的最终目标与功能却并未发生任何改变。其功能主要体现在:(1)信息检索功能,提供高效的信息检索性能;(2)文献信息功能,提供文献的相关信息;(3)资源序化功能,提供信息资源序化方法。Gail.Hodge及美籍华人学者曾蕾教授根据对概念理论中概念关系的揭示程度以及思维方式的演进特征,从语言的受控程度及结构化程度对知识组织系统进行划分,将知识组织系统分为词表系统、分类与归类系统和关联网络系统这三个符合概念思维演进规律的知识组织系统发展阶段[14],如图4所示。

3.2.1 词表系统(Term Lists)

图4 知识组织系统的演进历程

词表系统是概念的线性思维方式的典型应用,是由一系列专业化的词按某种排列规则构建的列表,词表系统强调概念的定义,而不涉及概念之间复杂的语义关系和分类结构,也无法将概念和与这个概念相关的信息资源联系起来[15]。常见的词表系统有:(1)规范文档(Authority Files):是用来控制同一实体不同名称或特定领域值的词表系统,规范文档无法揭示复杂的结构和组织关系;(2)术语表(Glossaries):是术语及其相关定义构成的列表,通常术语依托特定的领域和作品,且在特定的情景下定义;(3)字典词典(Dictionaries):是按照字母或字顺排列而成的字或词及其定义的列表,列表中可对字或词的含义、同义词、近义词、相关词作出必要介绍,但对字词之间层次与等级关系的揭示却无能为力;(4)地名辞典(Gazetteers):是地方名称的列表,通常以书本形式出版或者以地图的索引形式出现[16]。

3.2.2 分类与归类系统(Classification&Categorization)

分类与归类系统是概念的树形、盒状、链式思维方式的典型应用,强调的是概念之间的层级关系和类别体系,通过分类与归类将知识划分到特定类目中,同时在某种程度上揭示知识之间的属种与类别关系,但不能完全反映概念之间的所有联系。分类与归类系统在图书馆的传统知识组织领域得到了广泛的应用,其中最为典型的应用系统为:(1)主题词表(Subject Headings),是建立在主题法基础上的知识组织系统,通过提供一组受控的标准词汇来代替某一领域的对象或概念集合,同时将表达同一对象或概念的相关词汇作为非标准词汇聚在对应的标准词下,由此实现对知识的揭示与表达。标准词汇间可以存在一定层级关系,但其关系揭示的程度较浅。典型的主题词表包括汉语主题词表、国会图书馆主题词表等;(2)分类表(Taxonomy),是建立在分类法的基础上的知识组织系统,通过一个组织款目/概念的分类体系来展现这些概念之间类和子类的成员关系的一种方法[15]。分类表提供了详细的层级式知识体系结构,能够将各对象或概念映射到该体系的各层次类别中。分类表一般使用字符或数字标记来代表分类类别。典型的分类表包括中国图书馆分类法、国会图书馆分类法、杜威十进制分类法等。

3.2.3 关联网络系统(Relationship Groups)

关联网络系统是概念的网状思维方式的典型应用,强调的是概念之间的关系,通过图形或符号将概念之间的关系予以揭示,是对网络环境下数字信息资源进行有效组织与管理的重要知识组织方式。其典型应用包括:(1)叙词表(Thesaurous),用规范化的、受控的、动态性的叙词揭示概念之间用、代、属、分、族、参等 关 系[17];(2)社 会 性 书 签(Social Bookmark),由社群参与者提供的一种协同构建与共享各自网络资源标签的开放式平台,标签的创建由社群成员自主提供,通过标签的相关程度可将网络信息资源进行动态聚合,是一种来源于社会大众的知识组织方式[18];(3)语义网络(Semantic Networks),将概念组织成网络而不再是简单的层级关系,除了体现叙词表中的层级关系、同义关系及相关关系以外还包括整体与部分关系(Whole-Part)、因果关系(Cause-Effect)、父子关 系(Parent-Child)等[16]; (4)主 题 图(Topic Maps),以主题(Topics)、关系(Associations)和资源(Occurrences)三个基本元素[19]揭示信息资源的主题概念,并将主题概念进行链接,从而展示整个资源库的知识结构;(5)概念图(Concept Maps),用节点表示概念,用连接线和连接词表示概念之间的关系,从而组织结构化知识的一种可视化方法[20-21];(6)知识本体(Ontology),是语义Web环境下知识组织系统的新发展,是对共享概念模型明确的形式化规范说明,将领域内所接受的共性知识进行网络化组织,形成公认的概念集合[5][22]。

3.3 知识组织符号工具的演进历程

知识组织表示的符号工具是将概念思维方式与系统组织方法论加以实现的具体手段。由于信息资源的迅速扩张,尤其是网络信息资源的级数增长,使得知识组织的实践应用面临着从手工方式向机械化、电子化、网络化方向的演进。在不同的媒介环境下如何将知识组织系统所描述的概念、概念间的关系和知识结构用可读与可理解的方式表示出来是知识组织应用实践环节必须面对的重要问题,成为知识组织体系研究中不可或缺的重要分支。根据知识组织实践所经历的不同历史时期,我们可将知识组织系统的表示工具分成四个阶段:纸媒时代的知识组织表示工具;机读目录知识组织表示工具;网络时代的知识组织表示工具;语义Web时代的知识组织表示工具[23]。

3.3.1 纸媒时代知识组织表示工具

以纸质媒介为载体形态的信息资源知识组织表示工具的典型代表是穿孔卡片的应用。穿孔卡片是由薄纸板制成,用孔洞位置或空洞的组合来表示信息,通过穿孔或轧口方式记录和存储信息的方形卡片,是手工检索和机械化信息检索系统的重要工具。在纸媒时代,尽管穿孔卡片能够有效解决纸质文献的表示与处理的问题,但是由于纸质卡片固有的缺陷造成了穿孔卡片知识组织表示工具的局限性也非常鲜明,如信息存贮量小,代码容量有限,检索操作速度较慢,卡片易损坏。

3.3.2 机读目录知识组织表示工具

机读目录知识组织表示工具是在信息资源处理与组织机械化、电子化的背景下产生并发展起来的。这段时期,知识组织系统表示工具的典型应用是机器可读目录(MARC)的发明及书目记录的数据库化存储。用MARC及数据库表示与存储数字信息资源使得对知识组织系统的管理与访问方式更加方便快捷,同时也便于表达后的信息资源替代与相应的电子资源进行有效集成。MARC格式是对类表、词表、人名、机构名等规范文档实施电子化与网络化管理的标准方式,对信息资源特征的揭示能够实现全方位视角。用MARC格式表示的知识组织系统可以植入OPAC系统中与书目数据统一管理[23]。

3.3.3 网络时代知识组织表示工具

Web时代的来临使得知识组织的表示工具必须充分考虑到网络信息资源的特征,由于网络资源表现形态的多元化趋势,使得以MARC为典型代表的繁琐知识描述工具已不具备承担高效描述网络资源的要求,因而,适应于网络环境下数字资源描述的元数据孕育而生,其中以都柏林核心元数据DC为网络资源描述工具的典型代表。随着万维网的普及应用,众多的知识组织系统都把目光投向了Web平台,希望依托互联网的优势实现随时随地的知识组织系统浏览与查询。知识组织系统的网络化改造是要求用HTML实现对传统知识组织系统的表示,这相当于把传统的知识组织系统移植于网络环境,使其顺应网络时代协同编目的需求。即便如此,网络版的知识组织系统在体例上、结构上、内容上的异构性问题依然存在,彼此之间的映射问题依然成为困扰信息资源共享的关键所在[23]。

3.3.4 语义Web时代知识组织表示工具

语义Web时代知识组织系统表示工具是在满足对数字信息资源语义揭示与描述的基础上,提升机器对知识的可理解程度而发展的系列描述工具。在语义Web框架下知识组织系统的表示工具包括描述结构的可扩展标记语言(XML)、表达语义的资源描述框架(RDF)、表示本体的基于Web的本体描述语言(OWL)以及描述轻量级本体的简约知识组织系统描述语言(SKOS)等,其最终目标是实现机器可理解的信息描述[24]。目前,利用语义描述工具开展的传统知识组织系统语义化改造研究已得到世界各国学者的高度关注,相关的研究系统和研究成果也相继问世比如利用XML描述的大型词表应用DDC和MeSH,利用RDF描述的联合国粮农组织(FAO)的多语言词表(AGROVOC),利用SKOS描述的欧盟通用多语种环境词表(GEMET)、大英档案词表(UKAT)以及联合国粮农组织词表(AGROVOC)等。

4 结语

通过对知识组织史学视角的研究,我们发现,知识组织的人类社会实践虽产生于公元前,我国古代陆续出现了指导知识组织工作的经典著作,但从成熟的学科体系范畴来看,知识组织理论的形成则依托于20世纪早期的符号学理论、概念理论以及由此出现的融合层次化理论视角,这为现代意义的知识组织理论与实践研究提供了必要的支撑。现代知识组织科学体系的构成要素即来源于层次化理论研究中所衍生的概念思想、实用系统、符号工具这三个认知维度,通过时间序列的深入分析,揭示出知识组织在概念思想维度的“线性→树形→盒状→链式→网状”演化路径;实用系统维度的“词表组织→分类组织→关联组织”演化路径和符号工具维度的“传统纸媒→机读目录→Web→语义Web”演化路径。通过本研究以期对构筑与完善知识组织的科学体系起到有益的推动作用。

[1] 伍昭泉. 中国古代主要图书分类法的比较[J]. 安徽史学,1995 (2):25-27.

[2] 王国强,柯平. 论郑樵目录学思想[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版),1996 (3):69-75.

[3] 王琰. 章学诚与《校仇通义》[J]. 济宁师专学报,1998 (6):90.

[4] 李雷,张亚茹. 浅析知识组织工具的发展趋势[J]. 河南图书馆学刊,2012 (2):52-54.

[5] 吴晖,徐丹琪. 我国知识组织研究述评[J]. 情报杂志,2007 (6):95-97.

[6] Smiraglia,R.P.Content metadata:an analysis of Etruscan artifacts in a museum of archeology[J]. Cataloging& Classification Quarterly,2005,40:135-151.

[7] Chandler D. Semiotics for Beginners,Oxford,Routledge,Oxford. [EB/OL]. [2014-05-18]. http://www. aber.ac.uk/dgc/semiotic.htm.

[8] Margolis E,Laurence S. Concepts,Stanford Encyclopedia of Philosophy[M]. London:Macmillan,2005.

[9] Alon Friedman,Martin Thellefsen. Concept theory and semiotics in knowledge organization [J]. Journal of Documentation,2011,67 (4):644-674.

[10] 滕广青,毕强. 知识组织体系的演进路径及相关研究的发展趋势探析[J]. 中国图书馆学报,2010 (5):45-53.

[11] 马张华,陈志新.阮冈纳赞对现代编目理论的贡献[J].图书馆论坛,1998 (2):24-26.

[12] 赵蓉英.论知识的网络结构[J].图书情报工作,2007,51 (9):6-10.

[13] Zeng Lei,Athena S. Toward an international sharing and use of subject authority data. [EB/OL]. [2014-05-18]. http: //www.oclc.org/research/events/frbrworkshop/presentations/zeng/Zeng_Salaba.ppt.

[14] Gail H. Systems of knowledge organization for digital libraries:beyond traditional authority files [J]. Washington,American: The Digital Library Federation,2003:4-7.

[15] 马建霞. 主题图技术与相关知识组织方法的比较研究[J]. 图书馆杂志,2007 (2):47-53.

[16] 刘茜. XTM 主题图与知识组织体系互操作[D]. 成都:四川大学,2003:1-3.

[17] 陈胜玉.以叙词表为基础构建领域本体[EB/OL].[2014-05-12]. http://www.paper.edu.cn/html/releasepaper/2008/03/72/.

[18] 陈伟. 用户参与的社会性标签信息组织探讨[J]. 图书馆学研究,2012 (6):79-82.

[19] 李雷,张亚茹. 浅析知识组织工具的发展趋势[J]. 河南图书馆学刊,2012 (2):52-54.

[20] Novak J.D,Gowin D.N. Learning How to Learn[M].NewYork:CambridgeUniversity Press,1984:1-56.

[21] M.Ruiz-Primo,R.Shavelson. Problems and Issues in the Use of Concept Maps in Science Assessment [J].Journal of Research in Science Teaching,1996,33(6):569-600.

[22] 孙鑫. Ontology 及其在知识组织中的应用[J]. 经济研究导刊,2011 (27):215-216.

[23] 王军,张丽. 网络知识组织系统的研究现状与发展趋势[J]. 中国图书馆学报,2008 (1):65-69.

[24] 娄秀明. 用关联数据技术实现网络知识组织系统的研究[D]. 上海:华东师范大学,2010:34.