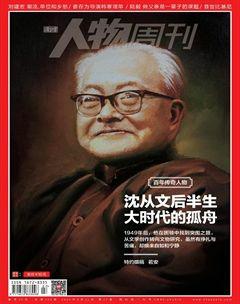

沈从文交往录

沈从文和鲁迅

沈鲁隔阂,居然是因字体而起。胡也频和沈从文的字体十分相似,都是细细小小像蚊虫一般。有趣的是,丁玲开始写小说后,所用的字体、书写的方式也和二人一模一样。

1925年4月30日,鲁迅收到一封署名丁玲的来信,请求鲁迅给她想办法找个吃饭的地方,即便是到印刷厂去做印刷工人也可以。

由于沈从文笔迹恰与丁玲相似,鲁迅认为沈从文以女人身份与他开玩笑,因此很生气,并多次向他人表达对沈的愤懑,后来虽消除了误会,但还有隔阂。

沈从文得知鲁迅的误会后,也很生气,以至在鲁迅生前不愿同他见面。

除了此事,沈从文与鲁迅的僵持,主要在思想和“文派”上的歧见:沈属“新月派”,而鲁迅作为左翼作家领头人对“新月派”是持批判态度的,同时从政治、社会等方面也批评“京派”。

但双方都没有因此影响各自对对方文学成就的评价。1931年,沈从文写了《论中国创作小说》,重点论述了鲁迅的《呐喊》和《彷徨》,认为鲁迅的小说超出了同时期其他同类小说。

沈从文在1933年前后写过一篇《鲁迅的战斗》,谈到鲁迅的战斗的时候,他认为鲁迅是一个战士,很勇敢。但同时他认为,鲁迅的这种勇气有的时候可能显得任性,是一种民式的任性,他说鲁迅的东西里面有一个“天真”的东西在。

1936年,鲁迅在与埃德加·斯诺的谈话中说:“自新文学运动开始以来,茅盾、丁玲女士、郭沫若、张天翼、郁达夫、沈从文和田军大概是所出现的最好的作家。”

鲁迅逝世后,沈从文写了《学鲁迅》,充分肯定了鲁迅的贡献,鲁迅的逝世使他感到了失去一个时代最有力量的人的悲哀。

沈从文和巴金

20年代末,沈从文在追求张兆和的时候要从青岛到上海、到苏州找她,大概那个时候在上海见到巴金。其实是很普通的见面,比如在饭桌上一群人在喝酒,然后就见了一下巴金,就是这么一面,大概沈从文和巴金说我在青岛,你有空到我这来玩玩。于是巴金跑到青岛,一住就是好几个月。

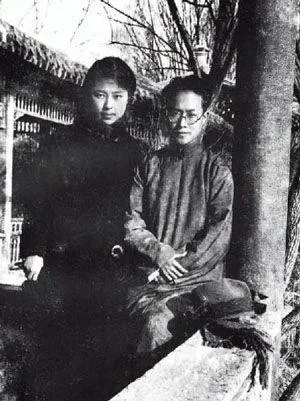

1933年沈从文和张兆和在北京结婚,巴金又住到沈从文家里去。沈从文把自己的书房让给巴金,巴金在这间书房里写《雷电》,沈从文自己在院子的枣树下写《边城》。两个非常不一样的人,感情却特别好。

1935年,沈从文公开发表文章,不赞同巴金的文学观念,但这完全不影响两个人之间的友谊。

1949年初沈从文自杀,他的很多朋友都和他划清了界限。来北京参加文代会的巴金却多次去看望他,给了他极大安慰。

在沈从文人生最低谷的时候,巴金真诚地向沈从文伸出了友谊之手。“文革”时期,巴金惨遭迫害,被打成反革命,下放劳动,妻子萧珊又身患绝症,被延误治疗,时日无多。这时给予巴金精神安慰和呵护的朋友,只有沈从文。

使巴金特别感动的是,萧珊将要住院,临走的那天收到了沈从文的信。信中沈从文介绍了自己和许多作家朋友的境况,结尾深情地说:“也希望告之我们生活种种,我们都十分想知道……并愿一家大小安好!”萧珊流着眼泪说“还有人记得我们啊”。这也是萧珊生命最后3个星期里收到的惟一一封来自老友的信。

巴金怀念沈从文的时候很歉疚,说自己那时候胆也小,都没给从文回信。“萧珊患了不治之症。不到两个月便离开人世。我还是审查对象,没有通信自由,甚至不敢去信通知萧珊病逝。”巴金当时并不知道,萧珊在病房里给沈从文写了回信。

“在朋友中待人最好、最热心帮忙的人只有你,至少你是第一个。这是真话。” 巴金这样评价沈从文。

沈从文和萧乾

两人结识于1931年。当时,萧乾正在辅仁大学同安澜合编《中国简报》,经国文课教师杨振声介绍,去采访沈从文。沈从文十分欣赏这位勤奋、进取的文学晚辈,二人从此成为文学至交。

1948年郭沫若发表的《斥反动文艺》把沈从文、萧乾作为代表进行了集中的批判,此后,由于急剧变化的时代、个人的不同选择、遭遇的差异,两人之间的心理距离越来越大。

当毛泽东呼吁党外人士帮助共产党整风,萧乾积极响应号召,不仅亲自动笔写下一系列鸣放文章,还邀请沈从文给《文艺报》写稿,给党提意见。沈从文一口回绝。

林斤澜谈到过:“萧乾对沈从文也有一句难听的话:‘他卖乡下人。’萧乾是针对沈从文的自称乡下人说的。沈从文那里也不是找不到一句刻薄话的,但他只是轻轻地说一声:‘他聪明过人。’”

1970年,沈从文在湖北双溪收到萧乾的信,复信称呼他为“萧乾同志”;再接萧乾信,复信称呼“秉乾同学”。第二封回信比第一封短得多,第一段即说,“望把前信寄还,十分感谢。……孩子们一再嘱咐‘病中不宜和人随便通信,免出麻烦’,所说十分有道理!”

1999年,萧乾在病榻写了一篇长文,《我与沈老关系的澄清———吾师沈从文》。萧乾逝世两年后,他的夫人文洁若女士把文章交给《明报月刊》,发表于2001年12月号。萧乾在文章中记述了他与沈先生深厚的师生情。文章特别提到萧乾在“文革”末期,曾为自己及沈先生的住房问题呼吁,沈先生却不领情。萧乾写道,在一次两人相遇时,沈先生“他声色俱厉地对我说:‘我住房的问题,用不着你张罗。你知道吗,我还要申请入党呢。’说罢,掉头而去”。

萧乾事后分析:“我认为他的用意无非是奉劝我这个‘摘帽右派’少管他的事。我不相信他真的想申请入党,只不过是用此话来表明,他没有像我那样沦为次等公民,在政治上占我的上风。”

据报道,《萧乾传》的作者李辉一直希望能促成两个文坛老人的和解。最终,晚年的二人也没能见成一面,“但(内心)和解已经达成”。

沈从文和郭沫若

作为一个国统区的作家,沈从文对于“文学”与“革命”的关系的认识,与左翼文艺大相径庭,而且长期以来对革命文艺持不满态度。后来郭沫若在《斥反动文艺》中痛批他,其实是有前因的,是他先招惹了人家。早在1930年,沈从文就公开发表《论郭沫若》,对这位革命文学的旗手先开骂了:“郭沫若的‘创作是失败了’。写小说不是他的长处,‘空话’太多。” “郭的文章只适合于檄文、宣言、通电,一点不适宜于小说。”

1931年,他又论及郭沫若和郁达夫、张资平:“三人中,郭沫若创作方面是无多大成就的。但创作小说,三人中却为最坏的一个。郭沫若用英雄夸大样子,有时使人发笑。”

郭沫若1948年在《斥反动文艺》中,将沈从文定性为“桃红色”的“反动作家”,对沈从文造成致命一击,永难弥补。

建国后的沈从文和郭沫若基本上处于老死不相往来的状态。如果说二人也曾有过某种接触的话,那就是1981年沈从文的《中国古代服饰研究》出版时,书里出现了一篇郭沫若在1964年就已写好的不足200字的《序言》。沈从文的助手王亚蓉在《沈从文晚年口述》附文中说:“沈先生讲,在书未成稿之前,有次宴会沈先生与郭沫若先生邻座,谈到这本书,郭老主动说:‘我给你写个序言吧!’并很快就送过来了,序言成于书稿之前,郭老未看过书稿。许多人不明就里,总是问为什么序言和内容不符,这就是原因。沈先生理解郭老是用这个方式表示一点歉意吧。”但这序言究竟是出于歉疚和补偿心理,还是因该书是周恩来总理授命之作,就不得而知了。

张新颖表示,沈从文到后半生很少提郭沫若,哪怕在私下里也不太提,偶尔会挖苦两句,比如在“文革”前他会说,中国文学现在只有两个书法家,一个是鲁迅,一个是郭沫若,就是偶尔会这么挖苦两句,但没有深谈。

沈从文和丁玲

沈从文跟丁玲的分歧,其实从1930年代到1949年之前,已经走得越来越开了。丁玲是一个新政权的文艺代表,不知道有没有拉一把沈从文的想法,即使丁玲想拉一把,那个拉的方向也不一定是沈从文想要的。

1980年3月,《诗刊》发表了丁玲的《也频与革命》,对沈从文近50年前写作的《记丁玲》提出极其严厉的指责:“这是一部编得很拙劣的‘小说’,作者在书中提到胡也频和我与革命的关系时,毫无顾忌,信笔编撰,……类似这样的胡言乱语,连篇累牍,不仅暴露了作者对革命的无知、无情,而且显示了作者十分自得于自己对革命者的歪曲和嘲弄。”

丁玲铿锵有力的话语,简捷清晰地划分出一条鸿沟似的界限。不过,真实的情形是,双方不仅曾经是共创文学事业的亲密朋友,而且在“革命者”遭遇危难的关头,挺身而出的恰恰是“道不同”却信守正义、抗议暴政的朋友。

1931年胡也频被捕后,沈从文在上海和南京之间来回奔波,试图营救;胡也频被杀害后,他冒险护送丁玲母子从上海回常德,又写《记胡也频》,叙述朋友为“理想而活复为理想而死去的事”和“他的精神雄强处”。

两年之后,丁玲被秘密逮捕,沈从文接连发表《丁玲女士被捕》、《丁玲女士失踪》,公开严词谴责政府当局;同时尽一己之力,各方求助;1935年,当北平报纸上刊登“丁玲办清自首手续”等传闻时,沈从文又立即撰文《“消息”》,谴责记者“造作一些无聊故事,糟蹋其人”,维护丁玲的声誉。

晚年的沈从文对自己类似于“出土文物”般受到的关注总是忧虑重重,担心招致意外的灾祸,他的担忧甚至于给人以过分小心的印象。可即便如此,他还是绝没有想到,过去的朋友会有如此的一击。

沈从文没有公开回应丁玲的文章,但内心的激愤长久无法消除。私下里提起此事,他难以抑制受伤后的情绪。

丁玲写文章时,未尝没有想到过,这对沈从文会“是一个打击”。她眼里的沈从文,“整个一生是一个可怜可笑的人物”;他的服饰研究被人逐渐认识,是“有了点买卖”;批评他的书,她还是很克制的。

《沈从文与丁玲》一书作者李辉认为:从丁玲对沈从文的批评来看,沈从文的问题在于“以市侩目光看待她和胡也频所热爱的左翼文艺事业”。这就是说,沈从文真实描写了他们的革命工作,只是所持观点她不能赞同。除此之外,沈从文并没有写能够构成她的政治“罪名”的任何事情。

李辉揣测,丁玲应该还有更内在更直接的原因,就是她一再对人提到的对沈从文笔调趣味的不满。“她是一个政治性极强的人,但她同时是一个步入暮年的女人。到了这种年纪的女人,很难赞同将自己的私生活毫无掩饰地公开,更何况她认为有许多是‘编造’的故事。”

沈从文和范曾

陈徒手的《午门城下的沈从文》提到,范曾在央美即将毕业,为了得到一份做插图的工作,常给沈从文写信,对沈格外关心。1962年,历史博物馆根据沈从文的要求,专门从中央美术学院调入了刚从国画系毕业的学生范曾。

让沈从文震惊的是,写大字报揭发最多的居然是他曾经帮助过的范曾。范曾写道:“(沈从文)头上长脓包,烂透了。写黄色小说,开黄色舞会。”沈从文在一张大字报中用了8个字来表达观后感:“十分痛苦,巨大震动。”

范曾在自传《范曾自述》中曾谈到这次给沈从文写大字报一事,表示“深自懊悔”。但他在《忧思难忘说沈老》一篇中说,“正是在我的坦诚之后,那些‘别具匠心’的人在大字报上做起了文章。我庄严地宣布:陈徒手文中谈到的我给沈从文写了为数几百条罪状的大字报那是根本不存在的,这是所有中国历史博物馆的当事人、目击者所可证明的。”

1975年2月的一天,沈从文在馆里看到范曾正在画历史人物画,按照老习惯,他指出画中有不合历史常识的地方,不料遭到范曾当面喝斥奚落。

王亚蓉记得,“先生气得面红耳赤,我搀扶他的手觉得他在发抖”。黄能馥、陈娟娟夫妇回忆,沈从文走了一小时的路到他们家,气得眼睛红红的,说:“一辈子没讲过别人的坏话,我今天不讲,会憋死的。”深受伤害的沈从文两天后给范曾写了一封信,语气严厉。

1977年,他在给汪曾祺的一封信中旧事重提:“我们馆中有位‘大画家’……画法家商鞅的形象,竟带一把亮亮的刀,别在腰带间上殿议事。善意告他‘不成,秦代不会有这种刀,更不会用这种装扮上朝议政事。’这位大画家真是‘恼羞成怒’,竟指着我额部说:‘你过时了,早没有发言权了,这事我负责!’大致因为是‘文化革命’时,曾胡说我‘家中是什么裴多斐俱乐部’,有客人来,即由我女孩相陪跳舞,奏黄色唱片。害得我所有工具书和工作资料全部毁去。心中过意不去,索性来个‘一不做,二不休’,扮一回现代有典型性的‘中山狼’传奇,还以为早已踏着我的肩背上了天,料不到我一生看过了多少蠢人作的自以为聪敏的蠢事,那会把这种小人的小玩意儿留在记忆中难受……”

对于此事,范曾在《忧思难忘说沈老》中回应,“他们不太清楚我和沈从文的实际地位,当时虽都是受欺侮、被损伤者,但凭着我们两人的学养是不太容易演出鲁迅小说中的小D和阿Q动手的情景的,这是不折不扣的天方夜谭。顺便说一句,我没有画过历博陈列中的屈原,而只画过韩非子和荀子的像。 ”