霸州戏靴

孩提时代的那个黄昏,夕阳西下,晚霞映天。村子里的土戏台下已是人头攒动,大家翘首期盼着台子上的大幕早些拉开,好听一场或悲或喜的大戏。而此时的范少奎,早已悄悄溜至戏台后台的窗棱之下,踮起脚尖偷偷看着戏曲演员们挨个摆上小圆镜,或梳洗画蛾眉,或对镜贴花黄,或转身裹龙袍,或一脚登上高方靴……放下余音绕梁的曲子不说,单是戏曲演员的一身“行头”就足以引人入胜……

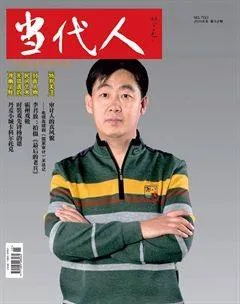

2013年2月28日,笔者来到了霸州市艺丰戏剧用品厂,这是国内少数几家仍沿用传统手工制作工艺制作戏剧靴鞋的工厂之一,可制作京剧中生、旦、净、丑所需靴鞋上百种,广销我国天津、北京、浙江、广州等多个地区。今年49岁的范少奎既是这家用品厂的老板,也是河北省非物质文化遗产之一——戏靴制作的传承人之一。

制作戏靴“讲究”多

范少奎告诉笔者,舞台人物形象的塑造也有戏靴的一份功劳。在其工厂展厅内,我们看到了数十双因剧种和“角色”不同而样式颜色各异的戏靴整齐地摆放在一起,煞是吸人眼球。“不同的角色穿不同的靴,有厚底靴、朝方靴、虎头靴、登云履、彩鞋、快靴、洒鞋等,戏靴制作的精良与否,直接影响到演员现场角色演绎。”范少奎介绍。

在范少奎的小工厂里,三十多名员工正在不停地忙碌着,一双戏靴的完成需要刺绣、裁底儿、纳底儿、上面儿、缝纫、上鞋、抹粉等几十道工序,制作方式基本为纯手工。以一双“武生”虎头靴为例,仅鞋底就需要数百张麻纸缝合在一起,并要保证舒适度,方便武生的“动作戏”,同时,还要将“虎头”和靴筒上的图案绣得栩栩如生,连鞋底的抹粉都要保证三遍刷白和抹平。一双虎头鞋制作下来,大约要40道工序。

为了保证戏靴的精美、舒适,范少奎既要不断提高自己的实际制作技能,还要担任“鉴定师”,仔细审核每一双鞋子的“质量”。现在,范少奎的戏靴销量每月大约2000双,主要供应多个大型剧团以及部分影视剧。

戏靴制作传承难

虽然范少奎的生意红红火火,但是,他一直被两件事情困扰着,一是技艺的传承、二是国家艺术人才的断档。

“我17岁为了养家糊口才跟着父亲学起戏靴的制作,并不全是因为兴趣使然,何况现在的年轻人生活较为安逸,谁愿意学这门技术啊?”范少奎回忆,从学艺到开厂,一路走来十分不易。“随着我国对戏曲和戏曲演员身份地位的重视,戏靴的制作也由民间自由组织发展成较为专业的生产线,可仍以小作坊居多,并无大规模专业的发展路子。”范少奎说,除此之外,真正会“做鞋”的人,年龄也都在中年以上。

现在,范少奎厂里的工人都是由他手把手教学,“由于这些工人都是附近的村民,虽然技术非常熟练,可每到农忙季节,就会有很多人离开工作岗位,特别可惜。”范少奎说。

另外,戏曲艺术人才的日益缺乏经常让范少奎忧心忡忡。“我的生意没了是小事儿,手艺丢了是大事儿。”范少奎说。

在范少奎的强烈要求下,他25岁的儿子开始学习戏靴制作,但他仍希望有更多的人前来学习做戏靴,好让这门珍贵的手艺永远流传下去。

(责编:刘建蕊)