急性白血病患者PICC置管适宜时间的探讨

张素丽

(浙江省金华市中心医院,浙江 金华321000)

经病人外周静脉置入中心静脉导管(PICC)是一种新的静脉输液技术,有留置时间长、并发症少、提高病人生活质量等多种优点,目前已广泛应用于临床。但PICC置管成本较高,置管后若发生并发症,会给病人造成躯体痛苦及经济上的负担。为减少PICC置管后发生并发症,提高病人的舒适度,我们对PICC置管病人的置管时机进行了探讨,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2011年10月~2013年7月我科170例PICC病人。初次化疗时置管76例,其中,急性淋巴细胞白血病(ALL)6例,急性髓细胞白血病(AML)70例:AML-M1 10例,AML-M2 15例,AMLM3 30例,AML-M4 8例,AML-M5 5例,AML-M6 2例;置管前查血常规:白细胞(1.1~111.7)×109/L,中性粒细胞(0.3~85)×109/L,血小板(7~323)×1012/L。经一个周期标准化疗方案化疗后取得缓解的病人行PICC置管者94例,其中,ALL5例,AMLM1 12例,AML-M2 25例,AML-M3 38例,AML-M4 6例,AML-M5 8例;置管前查血常规:白细胞(3.5~10)×109/L,中性粒细胞(1.1~1.8)×109/L,血小板(50~100)×1012/L。

1.2 方法

1.2.1 材料 PICC导管选用巴德公司生产的PICC穿刺包一套,导管型号4FSingle-Lumen(长度60cm,管腔容量0.33ml)。

1.2.2 穿刺部位的选择 根据病人的血管情况,首选贵要静脉,次选肘正中静脉和头静脉。

1.2.3 操作方法 先评估拟穿刺的血管,确定穿刺点,取平卧位,将穿刺侧手臂外展与躯干成90°,用皮尺测量长度,从穿刺点沿静脉走向至右胸锁关节,再折向下至第三肋间隙上,即为体表测量长度。常规消毒皮肤,铺无菌孔巾,进行穿刺,将导管插入所测量长度,用无菌纱布覆盖在穿刺点上方,然后用3M贴膜固定。最后胸片检查,以确定导管头端位置是否在上腔静脉内。本组170例导管头端均在上腔静脉。

1.2.4 常规护理 24h内常规更换敷贴,以后每3~5d更换1次,如有潮湿、卷边、出汗等情况,随时更换。更换敷贴时,从下往上、向心方向缓慢地撕开贴膜,以防止导管滑出;用酒精、碘伏各3遍由穿刺点向外严格消毒皮肤,消毒时注意外露导管的消毒,观察外露导管长度,检查导管有无滑脱;置管后10d内用喜疗妥外用,每天3次,预防静脉炎的发生。

1.3 评定标准

1.3.1 完全缓解(CR)的标准 临床无贫血、出血、感染及白血病细胞浸润表现;血像:血红蛋白>100g/L;白细胞正常或减低,分类无幼稚细胞;血小板>100×109/L。骨髓像:原始细胞加早幼阶段细胞(或幼稚细胞)<5%,红细胞系统及巨核细胞系统正常。

1.3.2 形态学完全缓解而血细胞计数未完全恢复(CRi)的标准 符合CR骨髓像标准,但仍有中性粒细胞减少(<1.0×109/L)或血小板减少(<100×109/L)。

1.3.3 出血的定义 PICC置管后予弹力绷带压迫止血,至24h后PICC置管处有2次以上明显渗血情况。

1.3.4 感染的定义 PICC置管后1~2周,穿刺局部或周围皮肤有发红或肿胀的情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

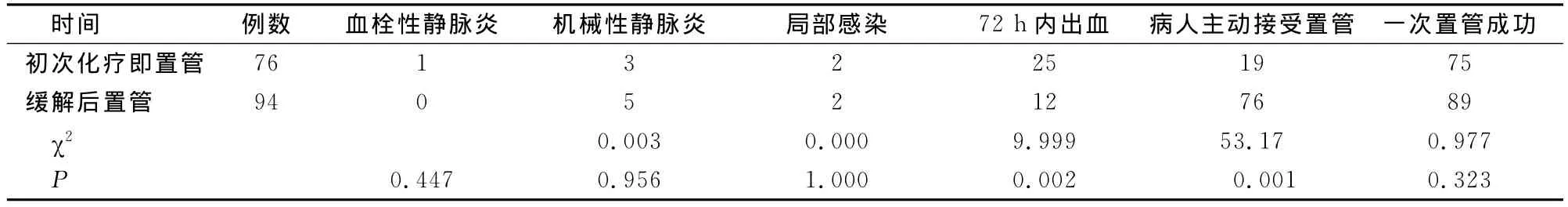

在170例PICC置管病人中,初次化疗病人行PICC置管的并发症发生率达40.7%,缓解后置管病人的并发症发生率达20.2%。其中,初次化疗病人中,1例血栓性静脉炎患者在置管10d后经换药等处理无效后拔管;2例PICC置管后置管处发生感染的病人中,有1例置管后1周,因局部皮肤化脓、上臂红肿明显,无畏寒、发热情况,经积极换药和抗感染治疗无效,在置管两周后遵医嘱予以拔管,另外1例经加强换药及全身抗感染治疗后,局部感染得到控制,继续保留导管使用8个月。白血病缓解后置管病人中发生置管局部感染2例,经积极换药后局部感染控制,导管留置时间10个月左右(表1)。

表1 不同时间置管发生并发症比较 (例)

3 讨论

研究发现,肿瘤病人PICC导管相关并发症发生率高达30%~40%[1-2]。在临床置管过程中我们发现,急性白血病病人的PICC置管并发症较多,这是否与病人疾病原发状态有关,如:出血与血小板减少、感染与中性粒细胞减少等。为此,我们将临床观察到的现象进行了分析和探讨。

3.1 血栓性静脉炎 据报道,恶性肿瘤病人发生静脉血栓危险要比普通人群高7倍[3]。初发急性白血病病人通常有发热、乏力、出血等不适症状,以致病人卧床休息时间增加,使其血液流动缓慢,增加了血栓形成的危险性。而我们的调查发现,在初发急性白血病病人行PICC置管的病人中,有1例发生血栓性静脉炎,是因为这例病人的白细胞均>100×109/L,而缓解后行PICC置管病人中未发生血栓性静脉炎,差异无显著意义。GroVe JR等[4]报道,导管的直径与血栓形成呈正相关,4F、5F、6F的PICC导管置于上肢静脉其血栓形成率分别为1.0%、6.6%和9.8%,而我们使用的均为4F导管,血栓性静脉炎的发生率无明显差异,与上述报道相一致。

3.2 机械性静脉炎 我们的观察结果表明,初发白血病病人行PICC置管术后,机械性静脉炎的发生率只是稍低于缓解后的置管发生率,差异无统计学意义,这可能与我们在病人进行化疗期间特别注意外周血管,尤其是肘部血管的保护,并加用喜疗妥外用,积极预防静脉炎有关。由此说明,PICC置管后机械性静脉炎的发生率与白血病是否缓解无相关性,只要我们注重积极预防,是可以减少其发生率的。

3.3 出血 据我们观察,穿刺部位的过度活动和有出血倾向以及凝血机制存在障碍的病人,在行PICC置管术后均会出现不同程度的局部渗血现象。因此,术前做好病情评估,全面了解病人身体和凝血机制等情况,有助于减少这种情况的发生。本结果显示:初发急性白血病病人行PICC置管后出血的发生率明显高于缓解后置管的病人,究其原因,我们认为:急性白血病病人在疾病治疗初期骨髓造血功能异常,血液中的白血病细胞广泛增生,以致正常的造血功能受到抑制,出现血小板减少、凝血功能障碍、血管损伤而容易出血。因此,在此阶段进行PICC置管的病人,容易出现穿刺局部反复出血的现象,而在完成第一次化疗后,大部分病人骨髓的正常造血功能有所恢复,出血的症状和程度都有明显的减轻。

3.4 感染 白血病病人因在骨髓和其他造血组织中白血病细胞大量增生,使正常造血功能受到抑制,成熟中性粒细胞缺乏,病人失去了第一道防御功能,且常伴有出血、发热等症状,此时若进行PICC置管术,穿刺局部皮肤的损伤使之更易出血,局部皮肤出汗也可致贴膜粘性下降,而血液又是细菌最好的培养基,故对白血病病人进行PICC置管容易发生局部感染。但尽管在初发的白血病病人行PICC置管,发生导管相关感染的情况稍高于缓解后行PICC置管的病人,但差异在统计学上无意义,说明只要在PICC置管后,遵守无菌操作原则,规范地进行导管护理,可以降低导管相关感染的发生。

3.5 病人置管意愿 据我们调查发现:初发急性白血病的病人首次化疗同意置管意愿明显低于缓解后置管的病人,差异有统计学意义,这与初发急性白血病病人对自身疾病的相关知识认识不足,心理上常呈否认状态及对疾病的治疗有明显的抵触情绪有关;家属对疾病相关知识缺乏了解,又要求医护人员予以保密病情,以减轻病人的恐惧、绝望心理,待病情缓解后再适时告诉病人,从而导致病人置管意愿下降。而经过一个周期的标准化疗后,病人的临床症状已基本消失,自身舒适度有了明显的好转,且对PICC置管的相关知识也有了进一步的了解,认识到化疗时使用PICC置管的优越性,从而提高其对PICC置管治疗的依从性及导管维护的主动性和积极性。这样,不但避免了治疗初期病人的抵触情绪,也增加了病人积极配合治疗的意愿,更体现了护理过程的人性化。

3.6 一次置管成功率 根据以往的经验,初次化疗病人进行PICC置管成功率略高于缓解后置管的病人,这与病人初次化疗前外周血管未受到明显的药物损伤、刺激有关。但据我们的调查分析,在疾病缓解前后行PICC置管术,置管的成功率在统计学上并无意义,可能与我们对所有的急性白血病病人在治疗初期,有计划地保护拟行穿刺的血管,以使缓解后行PICC置管病人的血管条件未受到明显的影响有关。

急性白血病病人在未经初步的治疗,机体的正常造血功能受到抑制,疾病的性质导致病人存在或潜在有出血、感染的危险,病人的舒适度明显下降,此时若进行PICC置管,置管后引起穿刺处出血的并发症会明显增多,且由于病人的不知情,对留置PICC导管的目的和重要性认识不足,以致于在导管的维护、配合方面也会欠缺。因此笔者认为,若能在病人疾病得到初步缓解、病人知情的情况下,尊重病人的选择,适时行PICC置管术,在一定程度上既可以减少出血的发生,又能保障病人的权益,从而提高病人的舒适度和护理服务满意度。

[1]胡君娥,吕万丽,陈道菊,等.PICC置管后并发症的原因分析及处理对策[J].护士进修杂志,2007,22(6):554-555.

[2]Safdar N,Maki DG.Risk.fcatheter-related bloodstream infection with peripherallyinserted central venous catheters used in hospitalizedpatients[J].Chest,2005,128(2):489-495.

[3]王惠杰,张湘茹.恶性肿瘤与血栓性疾病[J].癌症进展杂志,2006,4(1):39-46.

[4]GroVe JR,PeVec wc.Venous thrombosis related to periphera inserted central catheters[J].J Vasc Interv Radiol,2000,1l(7):837-840.