现代政治文明建构与中国国家治理体系和治理能力发展

郑长忠

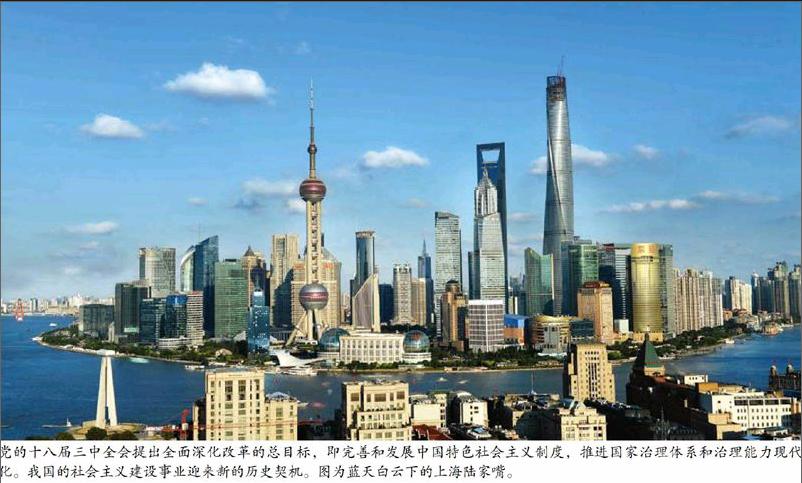

编者按:党的十八届三中全会把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化确定为全面深化改革的总目标;时隔一年,党的十八届四中全会审议通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,强调依法治国是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。“国家治理”和“依法治国”遂成为当前中国全面深化改革进程中的热议话题。如何从现代政治文明建构的视角理解中国的国家治理问题?坚持依法治国与推进国家治理体系和治理能力现代化存在何种内在联系?针对以上问题,本刊专门邀请相关专家进行分析,以使读者深入了解当前中国的国家治理问题。

对中国政治的理解,必须从以下两个逻辑予以把握:一是人类政治发展的历史逻辑,二是中国政治发展的历史逻辑。这就意味着,对于中国国家治理体系和治理能力发展,以及中国共产党十八届四中全会,我们也同样需要从上述两个逻辑来把握。具体来说,就是从现代政治文明在中国生成与建构的视角来理解。作为后发国家,现代政治文明在中国的生成与建构,并非是一蹴而就和一帆风顺的,总是伴随着危机与风险。正是在应对和化解这些危机与风险的过程中,国家治理体系与治理能力得到发展,从而推动着现代政治文明的生成与发展。本文就是基于上述思路对中国国家治理体系与治理能力的发展逻辑与变迁机理进行研究,并在此基础上对党的十八届四中全会政治意义予以把握,以期服务于推动国家治理体系与治理能力现代化。

政治文明转型:考察中国国家治理体系和治理能力发展的

基本视角

我们认为所谓政治是指建构与运用公共权力来处理公共事务以创造有序的公共生活。随着私有制出现,并导致人类社会内部矛盾发展到不可调和,进而可能导致共同体崩溃之际,这时共同体内的公共权力,就由原有单纯管理的非强制性,向兼具管理的非强制性与统治的强制性转变。这时,围绕这一公共权力而形成的政治共同体,我们就称之为国家。这样,在国家条件下,公共事务就由单纯管理向兼具管理与统治内涵转变。所谓国家治理体系,就是指基于公共事务有效处理,实现公共生活秩序建构的需要,而形成的参与公共权力建构与运行的要素及其关系的稳定性安排。而所谓国家治理能力,就是指公共权力有效处理公共事务以实现有序公共生活的能力。从结构—功能理论角度来看,国家治理体系决定了国家治理能力。

由上可知,自从人类社会进入国家阶段,就有了所谓国家治理体系与治理能力,以及伴随其产生发展的问题。作为四大文明古国之一,中国是人类最早进入国家阶段的国家之一,并且也是唯一没有中断过自身历史的国家。这就意味着,中国国家治理体系与治理能力在其进入国家阶段之初就已经存在,并且一直延续至今。因此,我们理解中国国家治理体系与治理能力问题,不能割断历史,抽象或静态来理解,必须从中国自身发展的整体过程来把握,从历史经验中把握中国治国理政的经验。正如习近平同志所说,“在漫长的历史进程中,中华民族创造了独树一帜的灿烂文化,积累了丰富的治国理政经验,其中既包括升平之世社会发展进步的成功经验,也有衰乱之世社会动荡的深刻教训。”“中国的今天是从中国的昨天和前天发展而来的。要治理好今天的中国,需要对我国历史和传统文化有深入了解,也需要对我国古代治国理政的探索和智慧进行积极总结。”[1]

然而,中国历史并不是一成不变的,而是处于发展之中。特别是1840年鸦片战争,打破了中国长期以来相对稳定的社会发展状况与政治运行模式。马克思认为,鸦片战争爆发实际上标志着现代化浪潮对中国冲击的开始,由此开启了中国古典文明向现代文明转型的历程。同时,在此过程中,中国古典政治文明也逐渐衰微直至崩溃,随后中国就进入了构建现代政治文明的阶段。作为政治文明主要内容的国家治理体系和治理能力,也同样经历了从古典向现代转型的过程。

如果对国家治理体系与治理能力发展做进一步分析的话,我们还可以得出以下几个判断:一是从整体来看,鸦片战争之后中国进入了文明全面转型阶段,现代国家治理体系与治理能力开始替代古典逐渐生成。二是现代国家治理体系与治理能力建立也不是一步到位的,而是随着现代政治文明要素不断生成发展的。三是中华民族随着古典政治文明崩溃而衰弱,随着现代政治文明生成而复兴,这就意味着,现代国家治理体系与治理能力生成与发展,直接关系到中华民族伟大复兴。总之,我们认为,对中国国家治理体系与治理能力发展内在规律,必须将其放在文明转型特别是政治文明转型视角下,才能获得充分把握。

现代政治文明建构与中国国家治理体系和治理能力发展

鸦片战争爆发,标志着现代化浪潮对中国的冲击开始。伴随着枪林弹雨和血雨腥风,早期资本主义国家以帝国主义方式对中国进行了全方位侵袭。在这一冲击之下,中国古典政治文明开始出现危机,于是中国开始尝试在既有政治框架之下嫁接现代政治文明要素。但是,作为这一努力标志的戊戌变法最后还是失败了,从而说明这种嫁接方式行不通。于是,中国就爆发了以武装起义为特征的辛亥革命,终结了古典政治文明,开启了中国现代政治文明建设的历史进程。

古典政治文明崩溃,标志着古典国家治理体系与治理能力的崩溃,再加上传统社会小农生产的特点,使中国社会陷入了“一盘散沙”的境地。为了实现民族独立、国家统一和现代化建设,中国社会内在产生组织化诉求。为克服这一矛盾,中国社会首先选择了军队作为组织化力量,这就使国家政权落入了以袁世凯为代表的军队力量手中。然而,袁世凯复辟和袁世凯去世后的军阀混战,说明了单纯用军队力量是完成不了现代政治文明建构任务的。于是,以国民党为代表的政党力量开始通过领导自己的军队,来建立国家政权,由此开启了党建国家的现代国家生成路径。然而,基于阶级、组织等局限,中国国民党未能承担起在中国建设现代政治文明的任务,这一使命最终落到中国共产党身上。

党建国家路径和社会主义原则,使政党与国家成为中华人民共和国建立之后的国家治理体系中的主体要素。针对现代化建设组织化诉求与中国社会一盘散沙的特征,建国之后,中国就利用上述两个治理力量,在宏观上,建立了以国家政权为主导的计划经济体制;在微观上,建立了以基层党组织为核心的单位社会体制,从而为现代化建设提供了组织化基础,标志着现代国家治理体系与治理能力的初期形态形成。

计划经济体制与单位社会体制,可以为现代化建设奠定组织化基础,却不能为现代化建设提供可持续发展的内在动力。为此,1978年中共十一届三中全会就做出了改革开放的决定。一方面推动以党政分开为主要内容的政治体制改革,另一方面推动以市场经济为主要目标的经济体制改革。在经过初步改革的基础上,1992年中国共产党十四大召开,做出了建立社会主义市场经济体制的决定。市场经济体制的建立标志着现代社会基因开始植入了中国社会,由此,现代文明建构就开始从社会之外力量拉动向社会内在动力推动转变。由此,中国开始进入了现代国家治理体系的主体要素全面生成阶段。

市场经济体制建设需要国家制度力量来保障市场契约的实现,为此,1997年中共十五大做出了依法治国的决定,标志着现代国家建设进入全面推进阶段。现代政治逻辑和党建国家路径都使中国共产党在与国家和社会之间关系中处于领导地位,随着社会主义市场经济体制建立和依法治国推进,政党领导对象形态发生了变化,这就要求中国共产党也必须根据这些变化而发展。于是,中国共产党就在2002年的中共十六大上提出了“三个代表”,标志着中国共产党进入了自身全面创新阶段。随着市场经济体制建立与完善,社会多样化开始生成以及社会成员主体意识进一步增强,同时社会矛盾也日益累积,中国共产党在2007年的中共十七大上提出了建设和谐社会,标志着现代社会在中国基本生成。至此现代国家治理体系的主体要素生成阶段基本结束。

现代国家治理体系主体要素基本生成,并非意味着现代国家治理体系建设任务已经完成,实际上还存在着两方面不足:一是各要素的功能尚未获得充分发展与发挥,二是各要素之间尚未基于现代国家治理体系整体要求形成内在有机化。为了克服上述不足,中国共产党召开了十八届三中全会,决定基于顶层设计,全面深化改革,推动国家治理体系与治理能力现代化,以完善社会主义制度,从而标志着中国现代国家治理体系与治理能力进入了全面定型阶段。

推动国家治理现代化

与现代政治文明定型

人类进入国家阶段之后,作为公共权力的国家要素就处在了政治形态中的轴心地位。在任何时期,国家政权都是各类政治力量所努力影响的对象,政党存在就是以获得或参与政权为目的的。诚然,作为公共权力的国家要素的确定,不是由其自身在公共权力的国家要素的结构空间内完成的,而由国家要素之外的政治结构空间的各类政治力量所决定的。不过,随着公共权力性质等确定之后,就需要推动公共权力运行的制度化,在现代,就体现为依法治国。因此,依法治国一般都是在国家政权已经确立,国家治理体系各要素基本生成,国家结构空间基本稳定之后而推进的。具体来说,依法治国的提出具有三方面功能:一是推动作为公共权力的国家要素功能得以充分发挥;二是推动国家治理体系各要素之间互动关系的有机化和制度化;三是推动公共生活的秩序化。

经过改革开放以来的发展,中国国家治理体系主体要素基本生成。要想推动主体要素功能充分发展和各主体要素之间形成有机化和制度化,就需要依靠依法治国来实现。为此,中国共产党在十八届三中全会做出全面深化改革总部署之后,紧接着就在四中全会上提出全面推进依法治国。习近平同志在关于《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的说明中指出:全会决定的起草是“围绕中国特色社会主义事业总体布局,体现推进各领域改革发展对提高法治水平的要求,而不是就法治论法治”,是“适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求”,“立足我国国情,从实际出发,坚持走中国特色社会主义法治道路,既与时俱进、体现时代精神,又不照抄照搬别国模式”。因此,我们认为中共十八届四中全会对于现代国家治理体系来说,起到了推动其实现定型的重要作用。

对四中全会的决定七部分内容再进行梳理,我们可以发现,决定主题是“关于全面推进依法治国”,其中,除了第一部分总论和第六部分是人才与队伍支持之外,其他五部分内容实际上是围绕着国家、社会和政党而展开论述的。根据前文分析,我们知道,国家、社会(包含市场和狭义社会)和政党就是现代国家治理体系的主体要素。由此,我们就能够从决定的内容上印证了我们所做出的以下判断:党的十八届四中全会政治意义就在于推动国家要素功能的充分发展以及推动国家治理体系实现有机化和制度化,从而推动现代政治文明在中国的最后定型。

中国国家治理体系和治理能力发展的逻辑与机理

上述分析主要是从历史逻辑角度对中国现代国家治理体系和治理能力发展进行了说明,我们还需要从理论角度对其发展的逻辑与机理进一步分析。

我们认为从大的逻辑来看,中国现代国家治理体系与治理能力是在人类政治文明发展逻辑与中国政治文明发展逻辑共同演绎下而诞生和发展的,其中现代化逻辑在其中起到了主导性作用。第一,中国古典国家治理体系与治理能力的崩溃是现代化浪潮冲击所导致的。第二,现代国家建构是以现代政治原则为基础的。第三,政党是现代政治的产物。第四,中国选择了用政党力量领导人民建立现代国家,是现代化逻辑与中国政治发展逻辑共同作用的结果。第五,中国共产党最终承担起在中国建立现代政治文明和领导中华民族伟大复兴的使命,既有中国自身发展逻辑因素,更有社会主义原则因素,而社会主义,同样也是现代化逻辑演绎的产物。

由此推之,现代化浪潮冲击导致中国古典政治文明崩溃,相应地古典国家治理体系与治理能力也因此退出了历史舞台。现代化逻辑与中国政治发展逻辑共同演绎,使中国选择了党建国家的道路;而社会主义原则与马克思主义政党特性使中国共产党最后获得了完成现代政治文明在中国实现的任务。建国实践与现代化建设对于组织化的诉求,使以政党与国家为主导性的主体要素成为了中国现代国家治理体系初期形态的最主要特征。现代化发展成为可持续发展动力,使市场经济嵌入了中国社会,由此开启了现代国家治理体系主体要素的全面生成阶段。经过努力,作为现代国家治理体系主体要素的政党、国家、市场和社会基本生成。为了推动现代国家治理体系主体要素功能得到充分发展以及推动国家治理体系实现有机化,国家治理体系与治理能力现代化任务就被提出。通过全面推进依法治国,中国现代国家治理体系与治理能力将走向定型,从而实现现代政治文明在中国的建成。

中国现代国家治理体系与治理能力发展逻辑的具体演绎,主要是通过以下机制得以实现的:一是危机应对和风险化解机制,二是主体选择和自觉建构机制。

美国学者费正清等提出所谓现代化“刺激—反应”理论[2]来说明近代以来中国政治和社会发展,虽不够全面,但大体符合事实。同时,我们认为这种“刺激—反应”,在中国现代化启动之后,还将通过不断应对危机和化解风险方式,推动现代中国发展。其中,国家治理体系发展也是在此过程中得以发展的。从一定意义上说,正是古典国家治理体系的崩溃,使中国陷入了整体治理危机,从而开始了寻求现代国家治理体系的历程。现代国家治理体系的初期形态,也是为了化解建国之初的困境所采取的对策。后来的现代国家治理体系主体要素的全面生成,也是在不断应对危机和化解风险过程中依次出现的。

然而,我们也看到,在推动现代国家治理体系与治理能力过程中,并非是单纯被动回应。在不同历史阶段条件下,民族与国家主导力量的主体性状况以及驾驭现代化发展的能力存在着较大差异。具体来说,在古典国家治理体系崩溃之际,整体是处于被动状态,国家治理的主导力量和参与各方都只是处于博弈和混沌阶段。中华人民共和国建立之后,中国共产党处于领导地位,整体主体性与自觉性都很强了。但是,作为后发国家,中国现代化经验不足以及现代化建设任务的艰巨,只能优先解决现代化所提出的急迫任务,并形成了现代国家治理体系的初期形态。随着正反两方面经验和教训积累,作为领导力量的中国共产党就能够做到从容地根据现代化建设所提出的任务,推动国家治理体系的主体要素生成与整体形态发展,并在不断应对危机和化解风险的过程中,把握更为系统和深入的应对措施,并将之转化为相应制度安排或法律规定。在此基础上,再根据现代国家治理形态发展的自身逻辑,主动和自觉地推动其走向定型。

结 论

现代国家治理体系与治理能力,是伴随着中国古典政治文明向现代政治文明转型与发展过程中,通过不断应对现代化建设所提出的任务与要求而生成与发展的。现代政治发展逻辑与中国政治发展逻辑的共同演绎,使中国选择了党建国家的现代国家生成路径。现代化建设对组织化诉求与党建国家的历史逻辑,使政党和国家成为现代国家治理体系的初期形态中主导性主体要素。为了提供现代化建设可持续发展的内在动力,作为现代社会基因的市场被植入社会,现代国家、现代政党与现代社会随后相继生成或发展。在主体要素生成阶段结束之后,中国进入了现代国家治理体系与治理能力定型阶段,全面深化改革与推动国家治理体系与治理能力现代化任务就在十八届三中全会上被提出。随后,十八届四中全会提出依法治国,将以法治方式来推动国家这一主体要素功能的发展以及国家治理体系与治理能力实现整体形态的有机化,从而为现代政治文明走向定型奠定基础。

(作者系复旦大学政党建设与国家发展研究中心常务副主任,复旦大学国际关系与公共事务学院副教授)

(责任编辑:苏童)

[1] “习近平:解决中国的问题只能在中国大地上探寻适合自己的道路和办法”,http://politics.people.com.cn/n/2014/1013/c1024-25825659.html。(上网时间:2014年11月22日)

[2] 费正清 (John King Fairbank ) ,哈佛大学历史学教授,开创了海外中国学和海外中共学。20世纪中叶,费正清在研究中国问题时,提出“刺激—反应”的分析范式。“刺激—反应”范式动态分析了马克思主义中国化,把马克思主义中国化看成是中国文明对西方文明反应的结果。