普通高中立德树人内生性动力机制建设研究

● 张景和

对于普通高中来讲,开展立德树人教育,最重要的是在“向内”方面下功夫,以心印心,以心塑心,以心传心。把领导干部、班主任、任课教师及每个相关育人者的“心”紧紧凝聚在一起,让教师的灵魂观照学生的灵魂,引领学生从不完美逐步走向完美,成为一个合格公民。十多年来,针对教师内生性动力不足的现状,我们以动力机制建设为主题,进行了艰苦的探索。学校内部立德树人动力机制的建设过程,就是激励教师不断带领学生开展人生修炼的过程。经过多年的实践探索,我们在教师层面形成了立德树人内生性动力机制建设的基本路径,唤醒每个人的“内生”意识,自动自发,引爆潜能,用一团火点燃另一团火,共同实现立德树人的办学目标。

一、建构目标,寻求动力

有目标,才会有动力。细化德育目标,明晰树人方向,使教师们在可操作的过程中产生育人的成就感,自发产生动力。把立德树人具体化,就是我们的育人目标:“允德允能,各美其美”——让每一个走进昌邑一中的学子都能梦想成真,而不是以“高考加工厂”的名义对每一个学生进行标准化制造,从生产线上复制一批批“合格”产品,这是倒逼我们思考、提出并践行“三维质量观”的催化剂。构建上述三维质量目标体系,旨在引导教师把教书与育人结合起来。在建构过程中,我们让每一位教师都参与其中,“三维质量观”作为办学愿景的具体化,这是教师自己的教育 “宣言”,如此,动力就会“内生”出来。这是我们建设动力机制的第一步。

二、价值引领,点燃动力

对于教师个体来讲,能否发自内心地开展立德树人工作,关键在于他们有什么样的价值观。对于学校来讲,教师能否具有一致性的价值观,决定着学校层面能不能有效地开展立德树人工作。这些年来,我们的核心工作之一就是在全校范围内建构一致性的价值观。作为校长,我在民主、平等、研究的氛围中与教师深度对话,让反思成为我们的生活方式。

2002年以来,学校逐步构建了以“立德树人”为核心的价值观体系,如“让每一个走进昌邑一中的学子都能梦想成真”的核心教育观,“行而循德、学以致用”的核心办学理念,“允德允能、各美其美”的育人目标,“立德树人、以文化人”的办学宗旨,“为民族复兴而学达天下、为家庭幸福而立德至善、为终身发展而博雅笃行、为团队使命而恪诚允公”的昌邑一中核心价值观,“德能为先、奥林匹克、锲而不舍”的一中精神等。

这些文化理念都是伴随着一中的发展内生而成,每一条理念背后都有老师们积极参与、激烈争论的感人故事,因而能够引起共鸣。当大家有了共同的价值追求时,灵魂就奔赴在路上,不仅作为教师个人有了内生的动力,而且,动力与动力碰撞产生的正能量,犹如空气一样无所不在、无时不有,并逐步形成了独具一中特色的“文化行为场”。

三、开展研究,凝聚动力

从研究中挖掘内在动力,并让教师在日常工作中源源不断地释放立德树人的持久激情,这是我们的秘密武器之一。为激发教师内生动力的迸发并转化为持久的生产力,我们提出了 “教师自己培养自己”的“234”双螺旋自主校本研修模式。

“2”是指“未来之星”青年教师学校和昌邑一中潍水研修学院两个教师成长平台。“未来之星”青年教师学校成立于2003年,设有校长、班主任和班长等组织机构,现有学员156人,分为3个班级,间周集中学习一次,由学校领导干部、首席班主任授课,或由青年教师自己组织交流学习活动。潍水研修学院本着自愿的原则,由共同体制定规则,学校提供经费等条件支持,只要教师能够按照其内部的规则,按时参加活动就可以了。

“3”是通过推行“专业引领线、教学评比线、教育管理线”三线,逐渐达到好老师的三个段位,即智能型,情感型,精神型。

“4”是指教师专业成长的四条途径,即读书、游学、实践、反思。

“234”双螺旋自主校本研修模式旨在提升教师的专业素养,让教师在共同的学习、真实的问题解决中,研讨学生人格成长的促进策略,并在充满智慧的问题解决中分享经验,共同进步。这种方式,可以使教师通过体验职业成就感和尊严感而内生出更大的立德树人的动力来。

四、付诸行动,释放动力

教师有了“育人”的理想(目标、价值观)后,还需要有实现自己想法的平台。育人的内在动力恰恰来自于教师能够按照自己的想法、发挥创造性的课程开发和课堂教学活动。

1.给教师创生课程的机会。把课程创生的权力还给教师,目的在于创造适合学生的课程,引领学生开启人生旅程,让他们在不断地选择、体验和探索中,慢慢找到自己,做最好的自己。

一是引导教师创建德育课程体系,包括学科课程图谱、艺体课程图谱、教师生长课程图谱、学生社团课程图谱、家长资源课程图谱。德育课程图谱的内容来自于学生日常生活。例如:学生宿舍的卫生由谁来清扫?——自己的事情自己做;餐厅的四大品牌:“立德”牌包子、“树人”牌面卡子,“循德”牌粽子,“致用”牌薄饼等,我们本着“全课程”的教育理念,把它做成德育课程——诚实守信。

二是立足学校实际,开发六大潜在品牌课程:信息学、物理学、美术、排球、新传媒和国际预科,共同的文化基础指向立德树人。以信息学为例,2011年12月山东省信息学奥赛表彰大会、2012年7月山东省信息学夏令营活动和2012年11月全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP2012)复赛都在我校举行,扩大了信息学课程在全省的影响力。但我们认为,信息学课程的品牌不在于获得了几块奖牌,而在于让更多的师生参与进来,提升他们的信息学素养。

教师是立德树人课程建设的主体。在课程开发与建设中,老师们逐步具有了基于我校特色的课程“三观”:一是课程价值观,围绕“各美其美”的育人目标,考虑不同学生的不同潜能和特长,让每一个学生都能找到自己喜欢的、适合自己发展的课程。二是课程类型观,体现层次性和全面性,如六大潜在品牌课程,自主招生学科课程,社会实践和社区服务活动课程,研究性学习课程,艺术、体育等个性化课程。三是课程开发观。课程的意义不再是盯分数、做题,而是重在对学生表达能力、探索精神、好奇心等的培养,真正把教书、育人结合起来。

2.以课堂为平台,把学科教学上升为学校教育。教师首先把学生当作一个完整的人,由原来学科讲授的专业特性扩大为学校教育的主导,把知和行统摄起来,学科知识渗透育人智慧,用灵魂之火点燃学生的心灵之火,如此传承,久久为功,学生的高尚灵魂自会水到渠成。

我们对当下的课堂教学进行了反思,结合学校开展的课堂教学PK赛,提出了四种不同层次的课堂:第一个层次,描述性课堂,对教学内容的简单复述—— 我做了哪些事?怎么做的?第二个层次,技术性课堂,对教学内容的组织、教学方法的设计和教学手段的运用等教学技术性内容的反思——存在什么问题?怎样做得更好?第三个层次,理念性课堂,对教学价值取向、理论基础的反思——为什么这样做更好?第四个层次:伦理性课堂,是否符合立德树人的要求、是否对学生的价值观带来正影响等根本性问题的反思——这样的行为和结果合乎伦理要求吗?其中理念性课堂、伦理性课堂是我们所追求的,在传授知识和培养能力的同时,将情感、态度、价值观融入课堂教学,让学生显山露水,真正成为主角。

落实到具体层面上,提出让“自主、合作、探究、训练”成为我们的生活方式。自主,就是充分发挥每一名教师的主动性,引爆自身蕴藏的巨大潜能;合作,就是讲究与他人协同作战,有团队精神和大局意识;探究,就是在实践中探索、研究,更好地前进;训练,就是实践,只有实践才能有真实的体验。执行层面上,一是看“三维目标”落实的是否到位。通过多年的 “课堂观察”,我们提出课堂上应把“立德树人”与“三维目标”的落实同步进行:获得知识-锻炼能力-情感体验-自我内化-合格公民。二是推进“241”大突破。“2”是指抓好班主任、备课组长两支队伍;“4”是实现四个改造,改造校本管理模式,改造班级文化建构,改造课堂导学流程,改造课程建设思路;“1”是实现从“教”到“学”的根本性转变,让学生成为学习的主人。

五、变革制度,保障动力

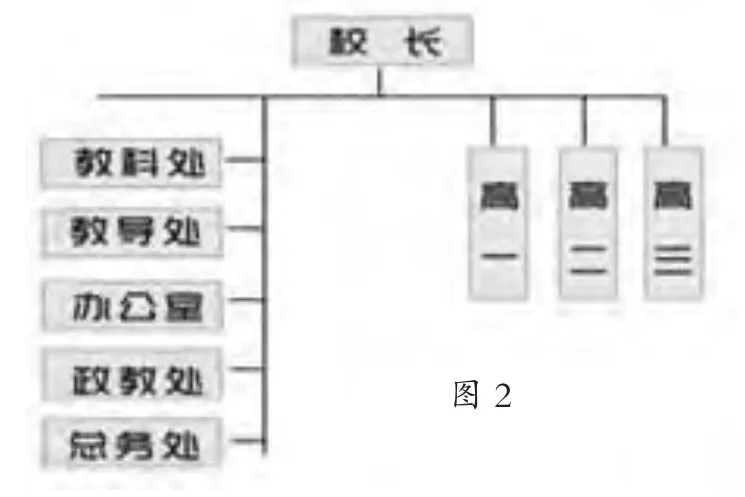

变革制度是激活教师动力机制的有效手段。原来学校规模在16或24个教学班时,我们采用“校长-副校长-主任(各处室)-备课组长-教师”的“科层”管理组织(见图1);规模扩大后,为了追求高升学率,采用“分校负责制”模式(见图2)。这两种模式存在两个弊端:一是“科层”过多,信息过滤性大,“落实不到位”现象严重;二是“分校”如同工厂里的一个个车间,单纯依靠统一制造的“升学率”来维系学校的声誉。要成为一个“心智健全”的学校,我们必须彻底改变原来的结构模式,把育人放在第一位,如此,才能打破教师累、学生疲、校园死气沉沉的现象,校园才时刻充盈生命质感。因此,我们变革制度,分解权力,扩大教师自主权,并以项目管理的方式推进落实。

图1

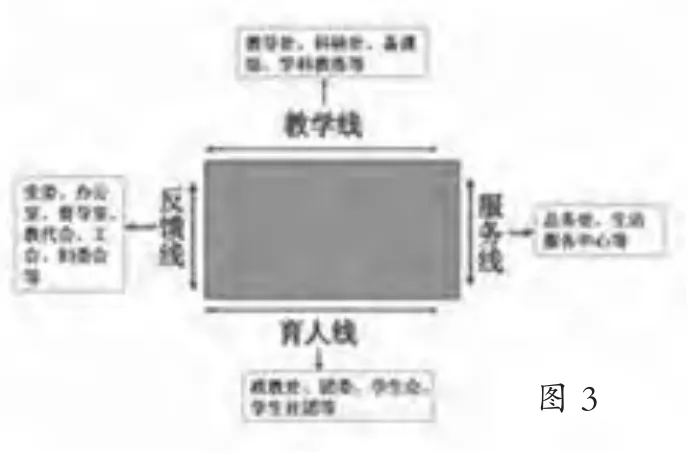

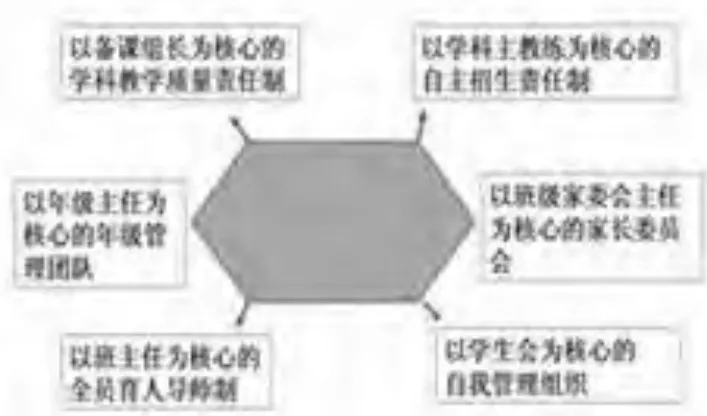

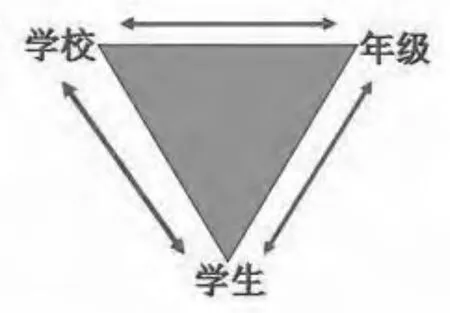

一是按照“放权-自主-内生”的原则,探索实践了“条块结合、以块为主,线面并行、以面为重”的管理制度,学校层面上实行“育人线、教学线、反馈线、服务线”四线并行(见图3),年级层面实行六边形管理模式(见图4)。减少管理层级,年级级部为责权统一的实体,副校级干部兼任年级部主任,集教育教学、科研、管理于一身;中层部门由管理转向服务,与六个年级部协商工作。在班级管理上,学校的基本策略:自主探索,开放包容。如53级实施的“两部双层(AB)分类”管理模式,54级实施的“两部四段全员育人”管理模式、55级实施的“分类特色”管理模式。这样,基本形成了后勤围着前勤转,科室围着年级转,领导围着教师转,教师围着学生转,全校围着育人转的管理架构。基于学校实际的组织结构的调整,使学校、年级、学生共处一个“倒三角形”平面(见图5),一切活动最终指向一个目标:学生的生命生长。

图4

图5

二是让每一个人自主参与项目管理。2011年以来,我用项目管理推进工作,收获很大。三年来,我们推行了200多个管理项目,采用协商式和自主式两种方式,采取“自主申报-中介评价-考核奖惩”的实施步骤,各级部、各处室、各备课组甚至每一名教职工对都可自主申报,切实做到“千斤重担万人挑,人人肩上有指标”。从实施效果看,有效益,有速度,做到了育人与教书同步。

六、开发技术,永葆动力

当今教育问题,应该解决而未能解决者,大体情况有二:一是“非不为也,是不能也”;二是“非不能也,是不为也”。前者找技术出路,后者用制度解决。要激活立德树人内生动力机制,技术要素不可或缺。

一是通过“云平台”,把“三维质量观”的目标落实到位。学校的数字化学习平台包括“教学资源中心、网络课程系统、学生自我检测系统”等,教师可以直接为不同学生填写不同的学习报告单(见图6),指导每个学生有效完成“三维质量”指标。师生在共同参与的“真实”情境中构建学习共同体,“我”中有“你”,“你”中有“我”,使意义之溪在师生的心灵间流淌。

图6

二是通过“云平台”建立教师成长档案,及时呈现并反馈教师的专业发展信息,包括基本情况、课堂教学、班级管理、学校兼职、教师荣誉等,使老师在不断认可中迸发活力。

三是通过“云平台”整合课程资源,连通绿色课堂,形成智慧共享的良性格局。如团总支书记刘治国在1号信息化工作站举行 “做一名有教养的一中人”主题班会,全校直播,其它年级、班级可以直接收看。

经过十多年的探索和实施,我们认识到,在立德树人内生性动力机制建设的实践与探索中,我们从不同方面提升每一个教师的不同素养,旨在保障所有教师习得“共同文化”,唤醒内生性的自动自发意识。要做到这一点,重要的在于改革制度,为教师自发自觉地行动起来建立平台。而且,对于一所普通高中来讲,从现实的角度看,立德树人教育并不会影响高考的数量和质量。超越高考才能赢得高考。高中教育作为基础教育,其基本任务是培养合格的公民,而非考试的机器、知识的容器、升学率的代言人。当立德树人的内生性动力机制发挥效益时,我们就会创设出更加宽容和关怀的人文氛围,给学生更多思想和智慧的启迪,教会他们做一个堂堂正正的中国人时,无论学生还是学校,一定能够赢得比高考更大的发展空间。