上海城市基础设施的建设历程与国内外比较

何勇、陈新光

(1上海发展战略研究所/2上海大学经济学院,上海 200032 200444)

城市基础设施是指城市中为满足城市发展和城市居民生活需要而建设的各种设施以及相应的机构、系统、组织和服务,是城市社会、经济、环境大系统的一个人工环境系统, 是城市生存和发展的物质基础和先决条件。城市基础设施主要包括城市交通系统、水系统、能源系统、环境系统、通讯系统、防灾系统等6 部分。

一、上海城市基础设施的建设历程

上海城市基础设施建设历程与整个城市的发展历史紧密相连。总体而言,自1843年开埠以来,上海城市基础设施建设可以分为三个阶段。

第一个阶段是1949年解放以前。这个阶段的特点是各自为政、快速发展、先扬后抑。随着上海于1843年开埠,上海先后辟设了英租界、法租界和美租界,加上原来存在的华界,形成各自为政的发展格局。随着英租界成立道路码头委员会、华界成立南市道路工程局,各区域的城市基础设施建设陆续启动。20世纪30年代,上海城市的建成区总面积增至60多平方公里,公共租界、法租界和特别市新市区的路网骨架和下水道管网基本形成。1936年底,上海城区建成面积78平方公里,人口约500万,成为城市基础设施较为完备的远东最大都市。1937年,“八一三”事变爆发,闸北、江湾等地房屋及市政工程设施被严重破坏,上海城市基础设施建设在此后数年里基本处于停顿状态。总体而言,上海经开埠后百年建设,上海城市基础设施具备了相当的基础,但是由于没有统一的城市规划,上海整体城市布局结构较混乱。

第二个阶段是1949年至1978年。这个阶段的特点是全面规划,逐步改善,干扰再现。新中国成立后,中共上海市委和市人民政府重视城市建设。一方面,上海城市总体规划得到了市委和市政府的高度重视。上海城市规划曾得到了希马柯夫、巴莱尼柯夫、穆欣等专家的指导。1959年,上海市人民委员会邀请国家建筑工程部规划工作组,帮助编制上海城市总体规划,完成《关于上海城市总体规划的初步意见》。另一方面,上海逐步推进城市基础设施建设。在上海解放初期和朝鲜战争时期,上海的城市建设以维持、恢复、改善市内工程为主,包括改建和拓宽道路、维修战时失修的道路、桥梁等。在1956年到1966年期间,中共上海市委制定了上海工业“充分利用、合力发展”的方针,城市基础设施建设随之全面展开,包括建设沟通城郊的道路网络,兴建、改建市区道路系统,新建排水系统工程,对全市公交行业实行统一管理和经营,新建和扩建改造水厂、电厂、煤气厂,建设城市环卫系统。但是,随着文化大革命的开始,上海城市建设再次受到严重干扰。

第三个阶段是1978年改革开放以后。这个阶段的特点是总体规划、全面推进、快速提升。改革开放初期,上海的城市基础设施相对落后。为改善城市基础设施条件,上海采取了多种有效措施,逐步改变了城市基础设施落后的局面。一是道路方面。上海依托重大工业基地建设、节事活动和实事项目改善城市道路瓶颈问题,结合“海、陆、空”三大门户建设完善周边交通设施,通过建设过江隧道、跨江大桥实现浦东和浦西的联动发展,启动轨道交通建设,新建浦东国际机场,建设沪宁、沪杭高速公路,建设洋山深水港,建设上海火车南站,推进长江隧道桥工程建设,形成三维立体道路交通网络。二是市政方面。上海将改进城市排水系统列入政府每年的实事工程解决水患难题,启动污水处理工程制止城市水体环境的恶化,通过建设“无黑烟区”改善大气环境,加强防治郊区环境污染的监管和法制建设,加强城市公共绿地建设,积极落实国家节能减排的工作要求。三是信息化建设方面。上海以“1520”工程为突破口有效推进信息港建设,以发展电子政务为先导不断提高城市建设和管理的信息化水平,基本建成城市地理信息社会服务平台、市政专业网格化试点系统等。经过多年持续努力,上海城市基础设施建设已经取得突出成效,城市管理水平取得明显提高,城市人居环境显著改善,基本建成枢纽型、功能性、网络化城市基础设施体系。

二、上海城市基础设施的国内外比较

十二五以来,上海持续加强城市基础设施建设,狠抓城市运行安全,积极推动智慧城市建设,城市基础设施水平得到全面提升。2012年12月3日,美世咨询公司于发布了2012美世城市基础设施排名,报告显示:新加坡在城市基础设施排名中排名世界第1,德国的法兰克福和慕尼黑并列第2,上海和北京分列第86和93位,跻身于世界前100名。

(一)城市交通设施

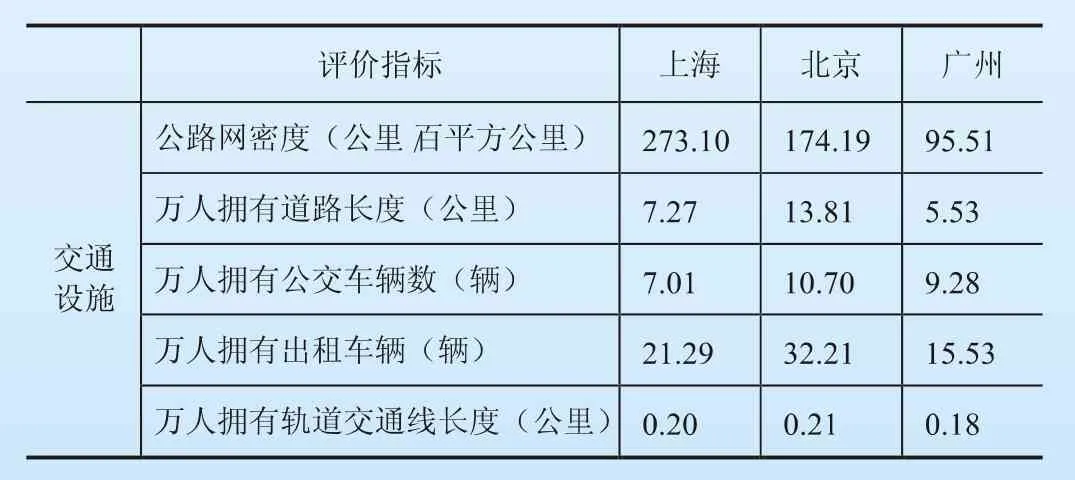

中国社会科学学院2013年发布的《中国城市竞争力报告》显示,上海在城市交通交流指标排名中名列第一位,优于北京、广州、香港和深圳等城市。从北京、上海、广州的统计数据来看,上海公路网密度为273.1公里/百平方公里,超过北京和广州,人均拥有的轨道交通线长度几乎接近北京,超过广州。但是,上海的人均道路长度、人均拥有出租车辆均超过广州,低于北京,人均拥有公交车辆数低于北京和广州(表1)。

表1 上海交通设施与北京、广州的比较(2012)

在国际上,上海城市交通设施也处于中上水平。2011年,全球著名咨询公司理特管理咨询公司发布《城市交通的未来发展趋势研究报告》,报告依据11项指标对全球66个城市的交通运营状况与完善程度进行了评估,以100分表示最佳,结果显示66个城市平均得分64.4分。其中,上海得分74.7分,在新兴市场中名列第1,在全球排名中列第11。

(二)城市市政设施

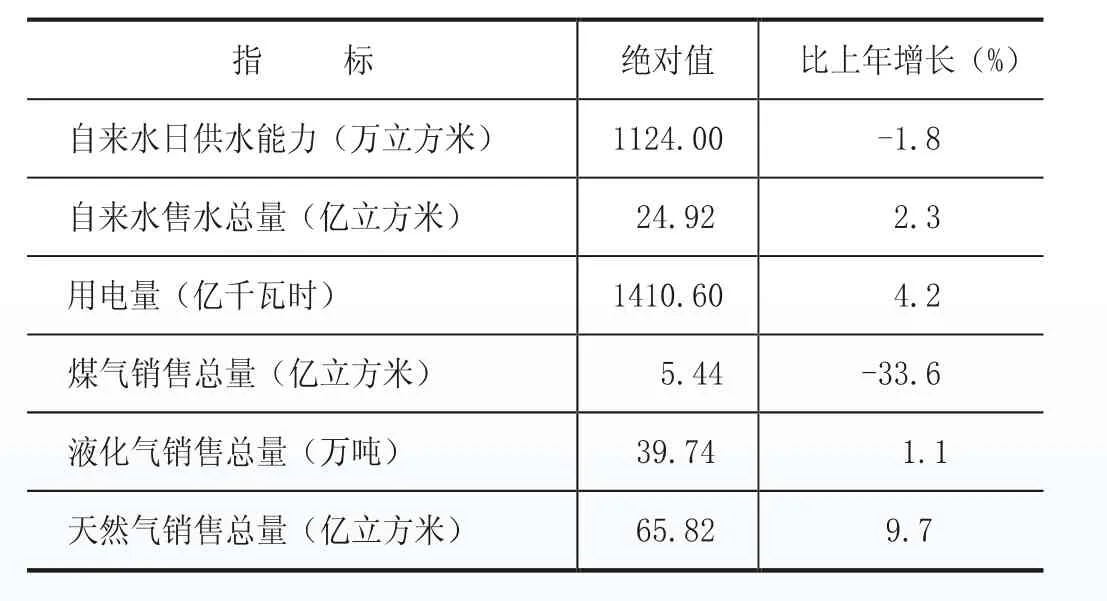

近年来,上海城市市政设施取得突出成绩。全市自来水生产能力不断增强,供水管道和排水管道长度不断增加,供水总量和售水总量保持稳定;污水处理能力不断增强;防洪堤长度仍在拓展;电力能源系统不断完善,供电能力系统不断增强、电力网络覆盖面不断拓展;上海发电设备容量、架空线长度、电缆长度、公用变电容量等出现了明显增长(表2)。

表2 2013年公用事业主要指标及其增长速度

上海的市政设施在国内处于领先水平。比如,上海的万人拥有供水管道长度达到14.66公里,超过广州的13.04公里和北京的6.78公里,上海的污水处理能力为701.05万立方米/日,超过广州的413.7万立方米/日和北京的389万立方米/日。

(三)通讯基础设施

至2013年末,上海已建成700处宏基站和300处室内分布系统,覆盖中心城区190平方公里;光纤到户能力覆盖家庭数达803万户,实际光纤用户达360万户,下一代广播电视网(NGB)覆盖家庭536万户,城市公共区域WLAN接入热点累计达2.2万处,国际、国内互联网出口带宽分别达650Gbps和3500Gbps,各类互联网数据中心(IDC)机架总量达3.4万个,数字电视用户达525万户,交互式网络电视(IPTV)用户达195万户。

中国社会科学学院2013年发布的《中国城市竞争力报告》显示,上海在中国信息城市竞争力排名中名列第一位,超过广州、香港、北京和深圳。从2012年的统计数据来看,虽然上海在固定电话普及率和移动电话普及率指标上低于北京和广州,但是在互联网普及率和家庭宽带接入用户数指标上,超过广州和北京(表3)。

表3 上海通讯设施与北京、广州的比较(2012)

在国际上,上海通讯设施已经比较接近于中国香港、新加坡等城市的水平。比如,上海的互联网普及率为73.5%,高于香港的68.7%,低于新加坡的77.2%。上海的固定电话普及率为37.93%,高于新加坡的37.5%,低于香港的61.3%,移动电话普及率低于香港的229.2%和新加坡的152.1%。

(四)环境基础设施

2013年,上海全社会用于环境保护的资金投入607.88亿元,相当于上海市生产总值的比例为2.8%。至2013年末,建成区绿化覆盖率达到38.4%,森林覆盖率达到13.1%,污水处理能力达到784.3万立方米/日,生活垃圾无害化处理率达到94%。

在国内,上海环境基础设施仅处于中等水平。2012年,上海的建成区绿化覆盖率为38.3%,低于北京的46.2%和广州的40.5%。上海的城市垃圾无害化处理率为91.4%,略高于广州的91.04%,但远低于北京的99.1%。上海的人均厕所数量为2.66座/万人,高于广州的0.82座/万人。

在国际上,上海环境基础设施水平处在落后于东京、巴黎、伦敦、纽约和新加坡等城市。邓智团等(2014)曾对40个国际城市的生态升级水平进行了分析和比较,结果显示:在40个城市中,上海排名第36位,位居倒数第五,落后于排名第6位的东京、排名第15位的巴黎、排名第20位的伦敦、排名第21位的首尔、排名第23位的新加坡、排名第24位的台北、排名第31位的纽约和排名第34位的香港。

三、上海提升城市基础设施水平的建议

在全球城市向生态城市、智能城市转型和全市建设重心向郊区转移的大背景下,上海城市基础设施建设的重点应从硬件建设向效率提升方向转移,从市区建设向周边郊区转移,不断提升城市基础设施的运行效率,加强城市与周边城市的联系,承载人流、物流和信息流的快速流动,提升城市的运行效率并保障城市的运行安全。

一是持续推动现有城市基础设施项目建设,注重低碳节能和环境保护。一方面以更高标准推进现有城市基础设施项目建设,注重重大项目与城市基础设施改造提升相协调,构建更加完善的城市基础设施体系。另一方面,将低碳、节能、环保理念贯穿于城市基础设施项目建设之中,采用环保材料、先进技术和科学管理办法保障城市基础设施建设过程中实现低碳、节能,同时,将环保节能因素作为方案比选的重要指标,实现城市基础设施运行过程中的节能环保。

二是推动建设重心向郊区转移,注重城市基础设施的均衡性、通达性。一方面,重大基础设施项目选址向郊区转移,尤其是向郊区新城区域转移,注重东西联动、南北协调,不断缩小郊区城市基础设施与市区的差距。另一方面,城市基础设施建设要注重向周边城市的连通,不断提高周边城市往返上海的效率,通过轨道交通连接、高速公路连接等方式实现上海与长三角其他城市的有效互动。

三是高度重视和加大环境基础设施投资力度,迅速弥补上海环境基础设施的短板。一方面,加大城市绿化建设力度,促进外环沿线区域生态建设,建设外环生态圈,形成一批林荫道、郊野公园、生态湿地、林地,打造上海的生态保护屏障,加快构建多层次、多功能的基本生态网络。另一方面,优化市区绿化布局,加快老公园改造、楼宇绿化、优化城区绿化带布局,打造立体绿化格局。

四是深入推进城市信息化建设,不断提升城市基础设施运行效率。一方面,积极引导市场资源参与上海信息化建设,借助中国电信、中国联通、中国移动、华为等通讯企业参与上海宽带城市、无线城市建设和智慧城市建设,逐步推进第四代移动通信网络覆盖全市,建成亚太直达海底光缆,持续提升上海城市的信息化水平。另一方面,深化推进信息通讯技术和其他先进技术在城市运行和管理中的应用,充分发挥物联网、云计算、大数据等先进技术的优势,全面提升城市运行的效率和安全。

[1] 杨雄. 上海市人民政府2014年《政府工作报告》[R].http://leaders.people.com.cn/n/2014/0126/c58278-24230127.html

[2] 周振华等. 上海城市嬗变及展望: 2010-2039[M]. 上海:格致出版社:上海人民出版社, 2010.

[3] 倪鹏飞等. 中国城市竞争力报告. 11, 新基准:建设可持续竞争力理想城市[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013. 5.

[4] 国家统计局城市社会经济调查司. 中国城市统计年鉴2013[M]. 北京: 中国统计出版社, 2014.1.

[5] 屠启宇. 国际城市发展报告(2014)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014: 1- 50.