181例抗感染药品严重不良反应报告回顾性分析

温爱萍,赵业婷(.首都医科大学附属北京友谊医院药剂科,北京 00050;.北京市药品不良反应监测中心,北京 000)

据中国消费者协会2000年发布的消费警示,我国每年5000万住院患者中,至少有250万患者因药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)入院,占住院患者的5%,其中有50万为严重ADR患者[1]。有文献[2]报道,1387例ADR报告中涉及抗感染药品的为983例(70.87%);另有文献[3]报道,829例严重ADR报告涉及273种药品,其中抗感染药品77种,致严重ADR例数居首位(371例,44.75%)。可见,随着抗感染药品的广泛应用,其ADR发生率也不断上升,由于严重ADR对患者造成的危害较大,加强对抗感染药品ADR尤其是严重ADR的监测和研究尤为重要[4-5]。本文对2012年度北京市药品不良反应监测中心接收的抗感染药品严重ADR报告进行回顾性汇总、分析,旨在了解抗感染药品严重不良反应发生的特点和规律,为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

研究资料来源于2012年度北京市药品不良反应反应监测中心接收的抗感染药品导致的严重ADR报告,所有信息均由各监测单位通过国家药品不良反应中心上报系统录入。采用回顾性调查方法,通过不良反应监测中心数据系统检索出可能与抗感染药品相关的严重不良反应报告181例,按照患者性别、年龄、怀疑抗感染药品种类、给药途径、不良反应累及的系统/器官及临床表现、报告单位分布及不良反应过程时序描述完整性等数据进行描述性统计分析。

药品分类方法参照《临床用药须知》(2010年版)和《新编药物学》(第17版),同一药品不同剂型不同厂家的计为1个品种。根据《WHO药品不良反应术语集》对ADR累及系统/器官进行分类统计。ADR过程描述的质量以开始用药时间、ADR发生时间、ADR转归时间3个时间点的完整性进行评价[4]。

2 结果

2.1 患者一般情况

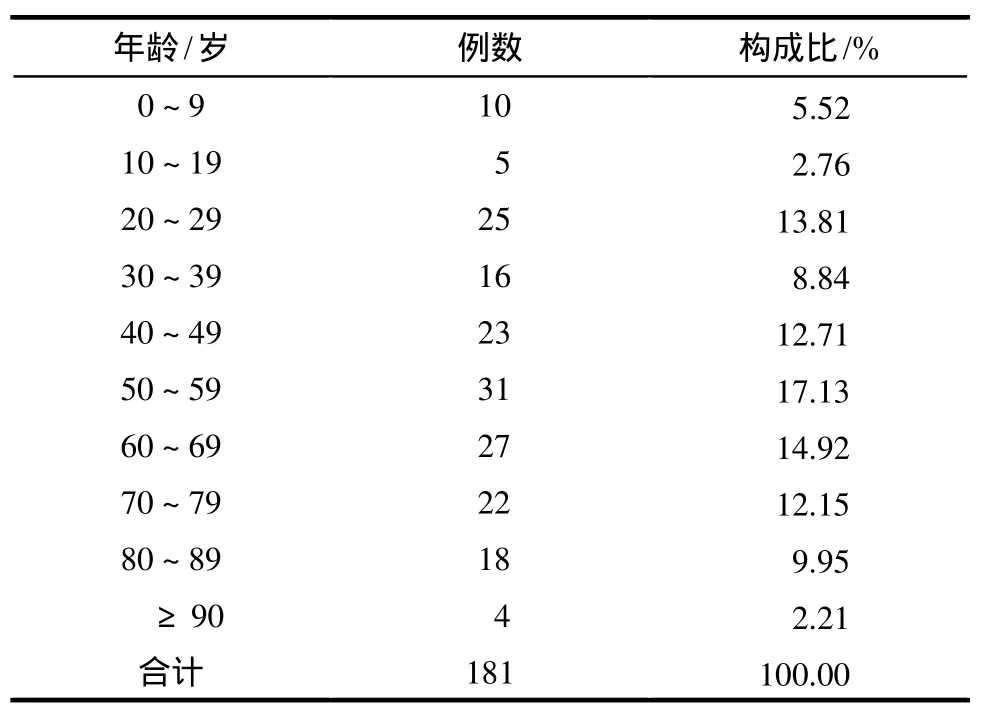

181例抗感染药品严重ADR报告中,男性患者95例(52.49%),女性患者86例(47.51%)。发生抗感染药品严重ADR的患者中年龄最大的96岁,最小的约1个月,平均年龄(51.74±19.37)岁,详见表1。

2.2 涉及的抗感染药品种类

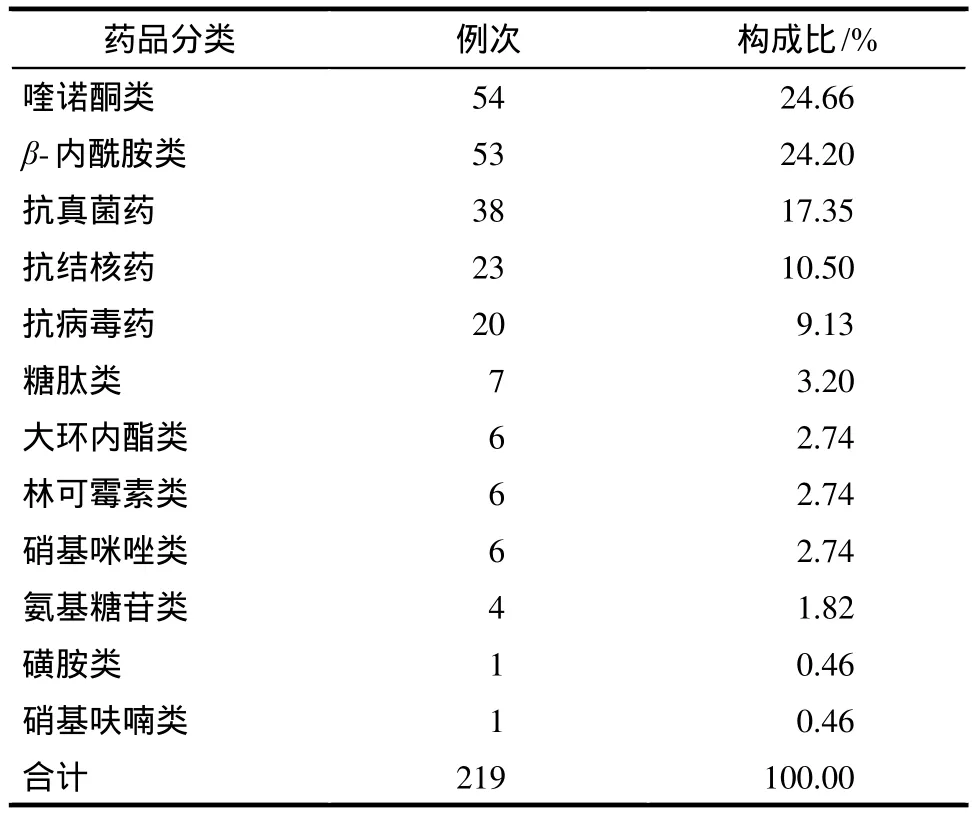

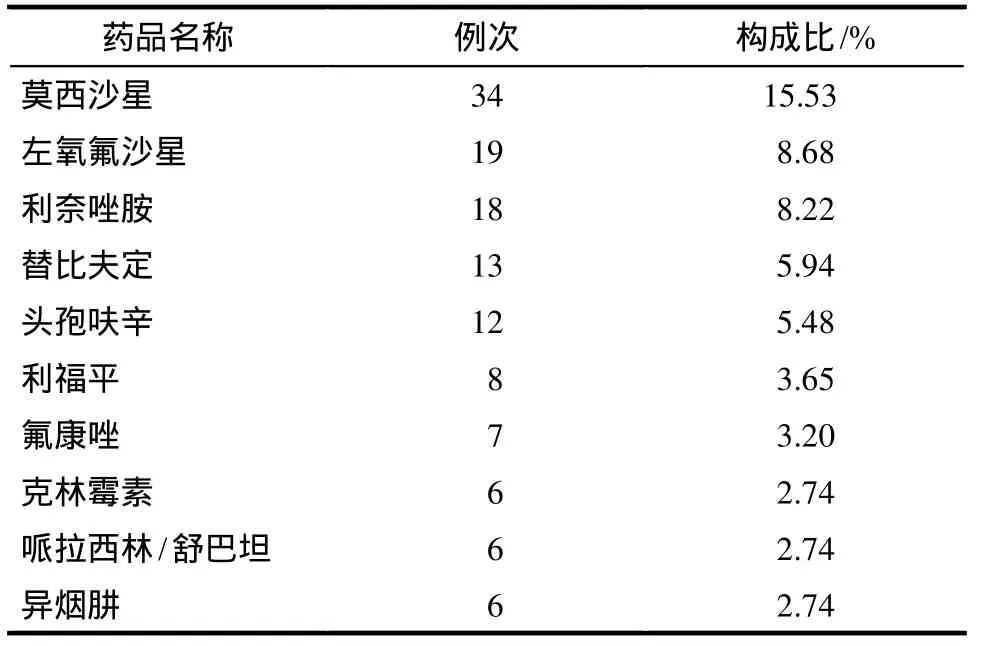

181例抗感染药品严重ADR报告共涉及抗感染药品12类、52个品种。严重ADR报告所涉及的抗感染药品种类见表2;引发ADR频次排序前10位的抗感染药品见表3。

2.3 ADR涉及的给药途径

181例(219例次)抗感染药品严重ADR报告中,怀疑药品的给药途径以静脉给药最多(121例次,55.25%);其次为口服(93例次,42.46%);阴道给药(4例次,1.83%);经眼给药(1例次,0.46%)。

表1 患者年龄分布Tab 1 Age distribution of patients in ADR cases

表2 抗感染药品种类分布Tab 2 Category distribution of anti-infective drugs

表3 引发ADR频次排序前10位的抗感染药品Tab 3 Top 10 anti-infective drugs in terms of frequency of ADR occurrence

2.4 ADR累及的系统/器官及临床表现

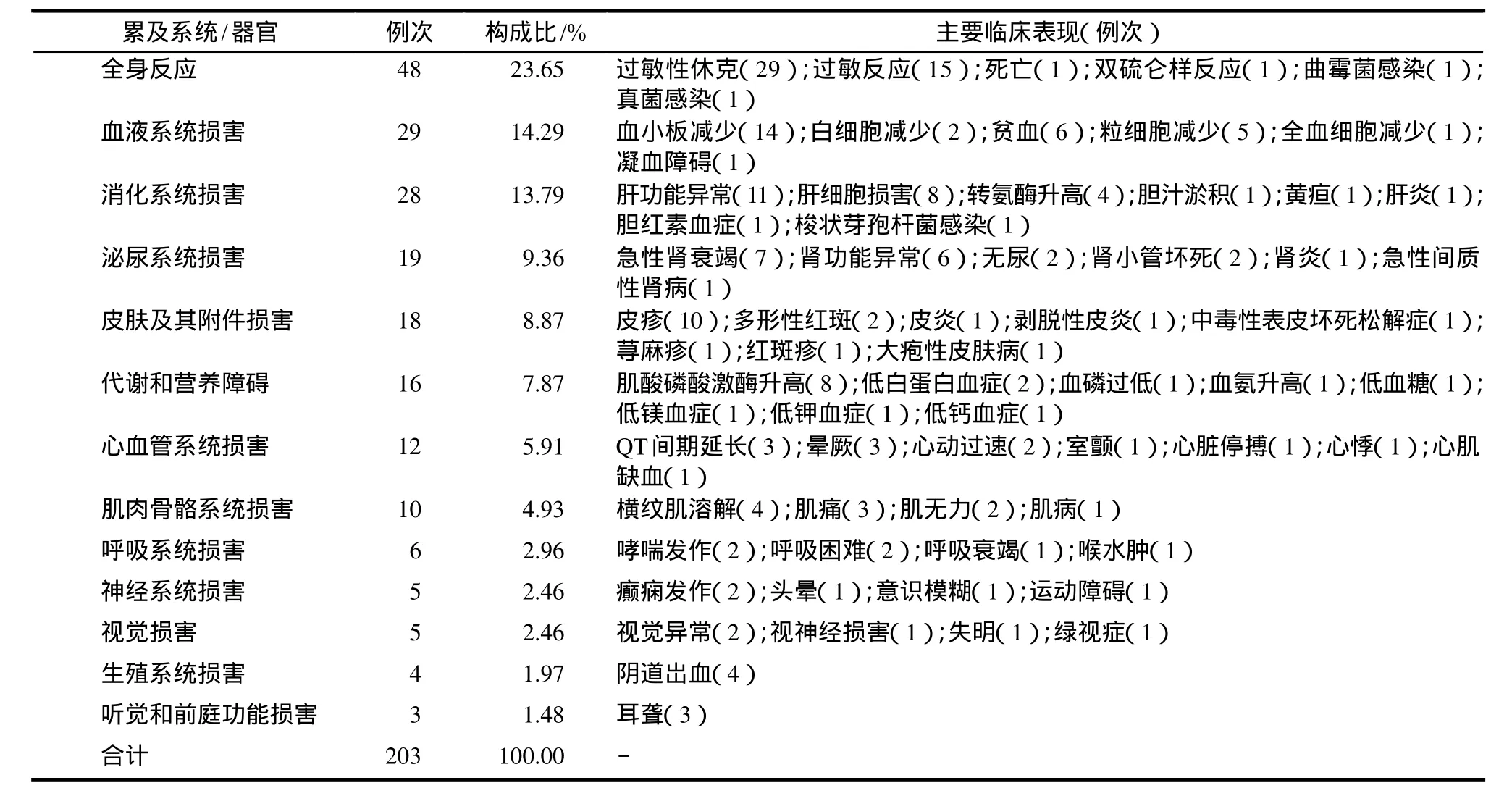

181例抗感染药品严重ADR主要累及全身系统(48例次,23.65%)、血液系统(29例次,14.29%)和消化系统(28例次,13.79%);临床表现主要为包括过敏性休克在内的过敏反应(44例次)、肝损害(24例次)、血细胞减少(22例次)和肾损害(19例次),详见表4。

表4 严重ADR累及的系统/器官及主要临床表现Tab 4 Systems/organs and main clinical manifestations involved in ADRs

2.5 报告单位分布及ADR过程时序描述完整性

181例抗感染药品严重ADR的报告单位主要为医疗机构和生产企业,其中医疗机构报告120例,占66.30%;生产企业报告61例,占33.70%。对上报的181例报告的ADR过程描述完整性进行考察,发现对整个不良反应的发生过程描述完整的报告,即用药时间、不良反应发生时间和转归时间均描述的报告为70例,占38.67%,其中医疗机构和生产企业所占比例分别为42.86%和13.64%;仅描述用药时间和不良反应发生时间的报告为69例,占38.12%;其余的报告仅在过程中体现了用药,但未明确描述发生不良反应的具体时间。

3 讨论

3.1 抗感染药品严重ADR与性别和年龄的关系

本调查结果表明,抗感染药品严重ADR的发生与性别无明显相关性;各年龄段成年患者ADR报告的构成比相近,≥ 60岁患者的构成比为39.23%,≤ 14岁患者的构成比为7.18%。杨丽君等[6]对广东省2006年收集的323例儿童(≤ 14岁)严重药品不良反应报告进行分析,发现其中138例与应用抗感染药品有关,占报告总数的42.72%。在药物临床研究中,儿童通常被排除在试验之外,药品说明书及相关文献中常缺少儿童用药安全性方面的资料,因此对于儿童患者应用抗感染药品的安全性资料还有待进一步研究。老年人身体机能衰退、同时患有多种疾病、用药情况复杂,因此成为ADR的高发人群,龙丽萍等[5]对湖南省2007年ADR监测中心接收的309例年龄≥ 60岁患者的严重药品不良反应报告进行分析,发现其中87例与抗感染药品的应用有关,占上报总数的28.16%,居各类药物首位。对于老年患者在应用抗感染药品的过程中应注意其特殊病理、生理特点及合并用药情况,应个体化给药,同时需要特别关注静脉药物给药速度和配置浓度的影响[7],注意监测ADR,尤其要警惕严重ADR的发生。

3.2 抗感染药品严重ADR涉及的药品种类及品种分析

本调查发现,181例抗感染药品所致严重ADR报告中涉及药品种类最多的为喹诺酮类,其次为β-内酰胺类、抗真菌药和抗结核药,这一结果与其他文献[3-5]报道(引发严重ADR的抗感染药品种类依次为β-内酰胺类、喹诺酮类和大环内酯类)存在一些差异,这可能与各研究所在地的用药情况、患者人群等差异有关。本研究结果显示引发ADR涉及品种最多的为莫西沙星、左氧氟沙星和利奈唑胺。莫西沙星和左氧氟沙星均为喹诺酮类药物,由于这类药物具有抗菌谱广、抗菌作用强、口服吸收好、组织浓度高、与其他抗菌药物之间无交叉耐药性及不需要皮肤试验等特点,在临床广泛使用,其不良反应的报道日渐增多,除较为轻微的胃肠反应外,对其他系统损害的报道也逐渐增多,有的甚至可能引起严重后果。国家食品药品监督管理局药品评价中心先后在《药品不良反应信息通报》第22期、35期、56期和58期对喹诺酮类药物的严重ADR给予警示,其中有两期专门对左氧氟沙星的严重ADR进行通报,可见对于喹诺酮类药物的临床安全性应予以特别关注。对于新型抗阳性球菌的唑酮类药物利奈唑胺,2012年北京市ADR中心组织了一项多中心的重点监测研究,因此增加了临床对此药安全性的关注,这可能是其严重ADR上报数量较多的原因之一,这一结果也说明,通过干预可以提高临床对相关药品安全性的关注。

3.3 抗感染药品严重ADR涉及的给药途径分析

与其他报道[8-9]相似,本研究所考察的抗感染药品严重ADR报告中,怀疑药品的给药途径以静脉给药最多,其次为口服,可见口服抗感染药品的严重ADR发生率也较高。提示临床应用抗感染药品的过程中,不仅要关注静脉药品的ADR,对于口服药品的ADR也不能忽视,尤其对于特殊患者(儿童、老年人、肝肾功能不全者等),应充分告知,同时注意监测。

3.4 抗感染药品严重ADR的主要临床表现

抗感染药品所致严重ADR可累及多个系统/器官,主要为全身系统、血液系统和消化系统,临床表现主要为包括过敏性休克在内的过敏反应、肝损害、血细胞减少和肾损害。

抗感染药品是导致成人及儿童过敏反应的最常见的原因之一,在多种抗感染药品中,最常导致过敏反应的为β-内酰胺类(青霉素类和头孢菌素类)、磺胺甲基异唑和喹诺酮类,过敏反应可仅表现为皮肤反应,也可表现为对某一器官的损害(如肝炎、间质性肾炎等),还可侵犯全身系统(如过敏性休克、过敏反应综合征等),严重的皮肤不良反应可表现为斯约综合征和中毒性表皮坏死松解症。为了防止抗感染药品过敏反应的发生,建议仔细询问患者药物或食物过敏史,为患者建立过敏药物警示卡片或者在电子病历系统中详细记录患者的过敏药物信息,以便于临床用药时查询,另外应使患者了解抗感染药品之间可能存在交叉过敏的常识。当出现过敏反应时,应立即停用疑似药品,对于严重过敏反应,如中毒性表皮坏死松解症,静脉给予大剂量免疫球蛋白可能有一定作用,若患者没有其他代替药品可以选择,可考虑脱敏治疗[10]。

据文献[11-12]报道,抗感染药品是导致药物性肝损害的首要原因,而其中抗结核药比例为75%。梁雁等[9]对其所在医院2000 – 2009年收集并经ADR评价专家组审核确认的抗感染药物所致的114例严重ADR进行分析,结果表明肝损害居首位,共46例次(34.59%),导致肝损害主要为抗结核药(利福平和异烟肼)、唑类抗真菌药和大环内酯类等。可见对抗结核药所致肝损害应予以关注,尤其是联合用药时,肝损害发生率高达17.2% ~ 25.0%,且预后极差,据报道63例药物性肝损害的死亡病例中,19例因使用异烟肼、利福平和吡嗪酰胺联合治疗引起重型肝炎致肝衰竭死亡[12]。

对于本研究中涉及最多的抗感染药品莫西沙星,国家食品药品监督管理局药品评价中心在《药品不良反应信息通报》(第35期)中提示关注其肝损害,因为在其所致严重ADR病例报告中,肝胆系统损害的构成比相对较高。通报提示发现莫西沙星致肝损害病例共62例,占总报告数的2.0%,其中严重病例15例,占肝损害病例的24.2%,患者肝损害多出现在用药一周后,部分原有肝脏疾病的患者肝损害出现在首次用药后1 ~ 2 d,主要临床表现为恶心、食欲下降、肝酶异常升高、黄疸等。在国外莫西沙星上市后不良反应监测中有暴发性肝炎并引起肝衰竭的报道;在我国,莫西沙星片剂和注射剂的说明书禁用于有严重肝损害的患者。建议医生在处方莫西沙星时,详细询问患者的肝脏疾患史(如肝癌、肝炎、肝功能不全等),评估患者的肝功能情况,权衡用药利弊。

对上海2004至2006年17家医院1200例急性肾损害患者的分析显示,347例(28.9%)为药物所致,引起急性肾损害的药物中抗感染药物居首位(166例,47.8%)[13],可见对抗感染药品所致的肾损害应予以重视。几乎所有类别的抗感染药品均可能损伤肾脏,一般认为抗感染药品引起急性肾损害的易感因素包括:①高龄;②血容量不足;③近期用过其他肾毒性药物;④患有慢性肾脏疾病;⑤同时存在低钾、低镁;⑥与非甾体抗炎药、袢利尿剂等联合应用;⑦用药时间过长或剂量过大等[14],对于存在这些风险因素的患者,建议加强对肾损害的监控和预防,可有助于降低ADR发生率并改善患者预后。

3.5 报告单位分布及ADR过程时序描述完整性分析

本调查结果表明,填报抗感染药品严重ADR报告的单位主要为医疗机构,生产企业也成为ADR报告的重要力量。这可能与卫生部2011年颁布的《药品不良反应报告和监测管理办法》加强了药品生产企业在药品不良反应监测中的作用、明确了药品生产企业的责任有关[15]。但对医疗机构和生产企业在ADR过程描述完整性的调查结果表明,前者对ADR过程的描述完整性整体优于后者,可能是由于ADR多为临床实践中发现的,医疗机构对整个过程较为清楚;而生产企业的报告多从医疗机构或患者处获得,因此信息完整性可能相对较差。因此药品生产企业对ADR信息的追踪和调查还有待进一步加强。