推进以人为核心的城镇化建设——以埃瑞克城镇化理论为视角

○ 陈施宇

党的十八届三中全会对于中国城镇化的发展提出了两条重要的原则,即协调与融合。协调是指要协调好大城市与小城镇建设的关系,融合是指城镇化必须与产业发展、政策支持相融合。这是我国今后推进城镇化发展必须遵守的原则。美国南加州大学教授埃瑞克·海基拉(EricJ.Heikkila)撰写的《关于中国城镇化的三个问题》一文正好契合了三中全会关于我国发展城镇化的精神。该文对中国城镇化的分析非常精到。它系统地研究了中国城镇化的动因,考察了中国城镇化的结果以及中国城镇化的政策干预和协调融合因子。从某种角度来说,埃瑞克的观点充分印证了党的十八届三中全会关于中国城镇协调与融合的原则。本文基于埃瑞克·海基拉的理论观点,同时结合十八届三中全会的精神,对中国城镇化的相关因素进行分析和探讨。

一、依赖与贯通:中国城镇化驱动力的交互模型构建

中国的城镇化是在过去贫穷积弱的农业化基础上发展起来的,因此评估动因对城镇化的影响(如图1所示),既不是单个的自变量也不是因变量,而是一套相关因素的相互关联、互相以对方为依赖,并且相互转换的作用结果(这些因素包括技术变革、人口流动、政治权力下放和制度变迁、市场、全球化以及城镇化本身),后者对我国的城镇化更有可能产生有用的洞察力。因此笔者采用反向事实调查方法,探测这个因果网络里可能的主导因果联系。这种方法通过想象个别因素的缺席,系统地评估它们的重要性。例如,假设我们观察多个转换方式,但排除“技术变革”这一因素,那么这在多大程度上可能改变其余组件之间的基本关系?这一基本做法类似于运用网络分析的标准方法评估各个节点的贡献。如果某节点的缺席不会影响网络的其余部分,那么这个节点的战略重要性偏低,以此更加科学地建构中国城镇化的交互模型。

图1:相互关系的转换

二、协调与融合:中国城镇化发展各要素之间的关联

根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,我国的城镇化发展既要关照到城市、小城镇和农村,又要关照到农业、农村和农民,同时还要考虑到产业的支持和空间的结构,各要素间的关联度不可或缺[1],而这些要素正是埃瑞克在论述中国城镇化发展中所阐述的动力所在。这些要素主要包括技术变革、人口流动、政治权力下放和制度变迁、市场作用等方面[2]。

(一)技术变革

技术变革是实施新型城镇化的关键所在,也是我国城镇化提质转型的重要手段之一。我国土地资源十分紧张,而城镇化进程中对耕地的侵占几乎成为常态,18亿亩的耕地红线不仅是对农民利益的维护,更是出于对粮食安全和社会稳定的考量,而科学技术的革新有利于突破空间资源的限制,通过技术的不断革新,城市空间资源可以得到更高效率的利用,进而规避在城镇化进程中对农民利益空间的挤压,降低社会稳定的风险。此外,科技创新有助于突破人才稀缺的局面进而推动城镇化发展。在城镇化发展和社会转型过程中,人才的重要性是毋庸置疑的,而技术进步所创造的创新氛围及竞争压力会倒逼中国的企业和政府人员摆脱“不想创新、不敢创新、不会创新、不能创新”的困境[3],从而运用新理念和新方法促推城镇化更好更快地发展。

正如图1中技术变革和城镇化的中等级别因果联系(如T→U)一样,不过技术变革更重要的影响是推动全球化,而不是城镇化本身。因为时空压缩是全球化的本质,而这是被技术变革孕育和支撑的,所以这在图1中是由较高级别的因果联系扩展“技术变革→全球化”,如从T→G表示的。而技术推动全球化,全球化进而影响整个系统,包括对中国城镇化进程的影响等,笔者将在下文中展开讨论。

(二)人口流动

关于人口流动,党的十八届三中全会决定指出:“推进农业转移人口市民化,逐步把合符条件的农业转移人口转为城镇居民。创新人口管理,加快户籍制度改革,全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制。”[4]破除城乡二元结构,推进城乡一体化人口流动是中国城镇化的必经之路。不同于技术变革对城镇化的间接作用,人口有序流动其直接的贡献是显而易见的。因为中国城市人口的增长很大程度上是由于农村向城市的移民。然而,必须认识到这种迁徙本身是源于向市场经济的过渡、户口居住许可制度宽松的政治控制。与全球规范水平相比,在社会主义时期,居住许可制度使中国城市人口数量保持着非常低的水平,只有那些符合条件的户籍可以确保在城市中的住宿、食品和其他必需品。在改革开放以前,无论是在意识形态上还是实际上,城市被视为行政和工业中心,但并不是居民消费中心或经济增长引擎。随着改革的纵深性发展,中国的人口结构渐渐发生了改变,1980年到2000年的20年间,城市人口占总人口数的比例几乎翻了一番,从20%以上达到了近40%。在这期间,世界城市人口数据已经从40%增长到了50%。由于中国拥有庞大且不断增长的整体人口,这个迅速增长的城市比重明确地显示出了深刻的人口结构调整和城镇化浪潮。而另一个重要的问题是,人口的重组同时是其他力量的结果,这些流动趋势强调了市场与政治制度变迁,即M到P的重要性,而非人口本身,所以图1表示从市场到人口流动(M→D)是中等强度的因果联系。类似的联系也存在于政治权力下放和人口流动之间,而后从人口流动到城镇化则是一种规模相若的扩展结果链接。

(三)政治权力下放和制度变迁

党的十八届三中全会指出,要加快转变政府职能,深化行政体制改革,建设法治政府和服务型政府。可以说,政治权力下放和制度变迁在城镇化背后的因果网络中是一个很值得研究的因素。这里的政治权力下放是指中央政府将政治决策权力移交给省和其他下级政府,在政治和经济权力不断下沉的同时还存在二者之间重要的交互作用,而在中国这种作用的方式是非常错综复杂的。例如,弗雷德里克·邓就指出,中国地方政府现在越来越依赖土地利用市场化来支持自己的制度目标。如何驱使地方制度变迁,他提供了一种思路:公共土地租赁提供给地方政府财政资源,以投资实体基础设施和其他公共服务,然后通过资本化的土地价值重新抓住这些服务的价值,从而促进地方一级的制度变迁与经济增长的良性循环[5]。而这种做法的净效应是中国特色土地市场在地方一级的出现,这反映出中国转型的路径依赖性,政府保留最终的土地所有权,但土地利用市场同法律改革一起呈现一片繁荣。一级市场将土地使用权以一种批发的标准给土地开发商,开发商进而开发土地使之为工业厂房或商品房,然后在零售的标准上出售土地使用权。

这种政治权力下放、引入市场和其他体制的改革之间的相互影响在图1中被表示为一个强大的市场和政治权力下放的双向因果联系,如M←→P的路径。中国语境下的市场和政治进程在某种程度上是可以分离的,因为市场扮演的角色是有意识和公开的政治决定的直接结果。然而,市场的普遍存在和不断发展也推动相应的政治决策,所以二者之间的嵌入性变得更加复杂和紧密。有些人认为主要因果联系是政治制度对市场的影响,因为地方政府通过税收、租赁安排和限制土地使用,并凭借他们的最终土地所有权的优势实际控制着土地市场,这是一种合理的考虑。不过笔者认为,因果联系一定是双向的链接,因为所有这些活动是由土地的内在市场价值所支撑的。

(四)市场作用

党的十八届三中全会决定指出:“要建立统一开放、竞争有序的市场体系是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。”[6]亲市场或反市场的人都不能否认的是,市场是今天中国城镇化的最重要动因。事实上,我国的土地、劳动力和其他资源越来越按照市场的需求分配,上文中庞大的人口流动现象就是市场力量的表现。同时,市场交易处于全球化的核心,直接影响城镇化的过程和结果(主要体现在住宅、投资、工业和商业选址决策等方面)。这一论断并不意味着市场以直接或单向的方式行使其影响,而是这突出了复杂的相互作用和关系,市场和政治制度之间是协同进化的。市场这一词的意义是多方面的,一方面是市场机构,另一方面市场无法逃脱地嵌入社会关系中,后者可能被广泛解释为包括政治领域的关系。市场原则考虑供给、需求或机会成本的概念,根植性的市场可以决定商品和服务的要求以及为什么有这种要求。从我们的目的出发,一个显著的事实是市场原则对整个中国的影响越来越大,正是从这个意义上讲,市场是城镇化最重要意义上的根本驱动力。如果进行一个类比,我们会发现政治机构可能会设置出城镇化的道路,但市场力量决定城镇化引擎驱动力的更改。

市场通过直接和间接两种渠道影响中国的城镇化。直接路径是通过市场机制对资源进行配置,间接渠道的市场影响相对而言可能没有那么重要。市场是很多主要级别的因果联系相互作用的焦点,它分别与三个不同的节点之间存在较强级别的双向因果联系:政治权力下放(M←→P)、全球化(M←→G)与城镇化(M←→U)。由此可见,市场真正嵌入到了中国的城镇化进程中,市场和政治权力下放之间的双向联系已经存在。

(五)全球化

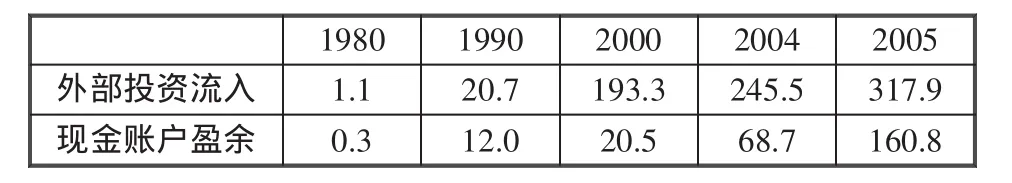

市场有助于全球化的发展,其本身也被全球化所塑造。联合国贸易和发展会议2005世界投资报告指出,中国在全球外国直接投资(FDI)流入中排名第三,仅次于美国和英国。表1显示,在改革时期的外来直接对内投资、累积股票以令人瞠目结舌的方式迅速增长,中国的东海岸城镇化的水平更高,主要是因为这些地区相对更容易获得外国投资,如果没有外国直接投资流入,我国转型的速度会大幅放缓,同时纯粹的国内市场驱动的城镇化进程可能有不同的地域特征,至少东部港口在利用外资方面的易得性优势不会如此突出。2006年,中国外汇储备超过全球史无前例的1百万亿美元,这些结果主要是源于出口导向性的年度现金账户盈余,表1还展现出,中国的GDP在2005年达到1608亿美元,增长7.2%。这些数字表明中国日益融入全球经济,其影响渗透到整个中国社会的各个方面。

表1:中国全球外部直接投资(FDI)流入和当前账目平衡(单位:10亿美元)

由此我们可以得出结论,全球化对中国的城镇化有一些直接的影响,除此以外的是对市场驱动的影响。这一结论在图1表现出来了,它是通过偏好、生活方式和其他未明确的以市场为基础的城镇化模式,代表一个中等程度的城镇化与全球化的直接联系(G→U)。此外还完全有可能的是,与西方市场机构的互动缺乏也会导致不同的发展路径,“人脑”决策者将不受西方发展观念的影响。总的来说,我们可以得出结论,全球化和市场力量互相嵌入、相互影响,这以市场和全球化之间强大的双向联系表现出来(如M→←G)。市场是透射全球化影响的一个主要的传播媒介,同样,全球化也是市场力量能更加积极有效地影响中国城镇化的一个手段。

(六)作为一项因果要素的城镇化

城镇化回推的现象并不局限于市场,还表现在政治制度方面。城乡结合部是最显著的例子,地方政府用强有力的财政激励措施征用农村土地,并将其转换为城市用地,所以中央政府面临的一个最紧迫的问题就是农村地区的社会动荡,地方政府官员经常因为征地补偿问题被指责贪污腐败,在当前和谐社会的构建中,这个问题也成为了社会关注的焦点。同样,城镇化地区的政治制度在处理社会、经济、城镇化等一系列问题的分歧方面也面临着严重的挑战,具体包括提供地方公共服务,提高收入和缩小财富差距。因此,城镇化推进政治权力下放和制度变革在图1中是通过一个中等程度的因果联系(U→P)表现的。

三、中国城镇化动因的运行逻辑

前文已经详细探讨了交互模型动因之间的个别链条(单线),现在回过来梳理其运行逻辑,进而评估动因对城镇化的整体影响同样十分必要。图1中主要包括两条因果链,一个外生的,一个内生的。正如词源本身的意思一样,外源性因果链的动因主要是来自中国的外部,它作为一个整体集中代表了全球化力量,从广义上讲,这种驱动影响是由链接技术变革→(全球化←→市场)→市场所表现的,即 T→(G←→M)→U;而内生因果链(市场←→ 政治权力下放)→城镇化,即(M←→P)→U对城镇化产生直接和实质性的的影响。应当注意的是,即使在这种外源性因果链内,也有大量的互动效应,特别是在上面详细讨论过的全球化和市场之间。

图1中的内生性链条主要由市场和政治机构的强力相互嵌入所控制,二者都伴随着城镇化对他们重要的回推有力地影响城镇化进程(部分通过人口的影响)。这个显现的三角形象征性地表述为(M←→P)→U,即(市场←→政治权力下放)→城镇化,也正是相互嵌入的中国的政治体制和市场的关系,引起了中国特色的城镇化。

清华大学李强教授对中国的城镇化有独特的阐述,他指出:“从城镇化的动力机制和空间模式两个视角理解中国城镇化‘推进模式’的特征,发现中国城镇化的突出特征是政府主导、大范围规划、整体推动、土地的国家或集体所有、空间上有明显的跳跃性等。政府主导的城镇化推进模式充分体现了中国的制度创新性及灵活性,但如何更尊重客观经济规律,促进政府与民众良性互动,以实现城市增长的公平正义,亦为亟待研究和解决的重大问题。”[7]随着市场经济力量的不断壮大,与政治高度互嵌的市场对城镇化的推动作用必然会居于核心地位。我国的城镇化率曾长期落后与工业化率,究其因,重要的一环是因为政治体制改革滞后于经济体制的发展,因此继续推动政治体制改革已成为学界的共识和社会的期待,而随着体制的渐变,城镇化的推动因素的运行逻辑将从“(市场←→政治权力下放)→城镇化”,转向“(市场←→民间社会)→城镇化”。

四、结语

中国的城镇化历经几代人的努力,在一个相对贫穷的社会慢慢发展壮大,主要得益于党的方针政策和强有力的中央集体。党的十八届三中全会把城镇化提到了新的高度,要求与各项制度配套改革,同步推进,这充分体现了协调融合的发展原则。EricJ.Heikkila教授在《关于中国城镇化的三个问题》一文中对我国城镇化的动因进行了深刻的分析和缜密的论述,价值中立、思维严谨、论证有力,文章对于国内研究城镇化的学者不无启发,对于我们深刻领会三中全会精神大有帮助,对于城镇化的政策制定者和实践工作者意义重大。

国内学者对城镇化驱动因素的研究大多数采用回归型的方法,其中单因变量城镇化由一系列独立的解释变量解释,这种方法在深入剖析每一动因对城镇化具体影响的同时忽视了动因之间的相互嵌套和联系,因此对多种动因的作用方式的考察并不系统和连贯,无法准确把握动因之间的相互关联,从而认为城镇化动因之中并无核心因素与辅助因素,各因素之间的概念和作用夹缠不清,最终仅仅用“共同因素作用的结果”来简单概括城镇化动因作用的理路。相对而言,Eric J.Heikkila的分析框架和思路更具说服力。

Eric J.Heikkila认为城镇化既不是单个的自变量也不是因变量,而是一套相关因素相互关联、互相以对方为依赖,并且相互转换的作用结果。他通过设想一个同步交互模型来解释动因之间的联系和作用路径,使用反向事实调查方法与网络分析法探测城镇化因果网络里可能的主导因果联系,认为过渡到市场主导的经济、政治权力下放、人口流动、全球化和技术变革等动因之间联系紧密,相互嵌套和影响,其中嵌入式市场是中心因素,全球化和政治体制是重要辅助因素。

EricJ.Heikkila首创性地将城镇化本身作为一个动因并具体分析其影响的逻辑进路,这是长期被忽略的一个重要创新。城镇化是一个长期的过程,在其动因网络中,“城镇化”对政治变革和市场发展会产生直接而巨大的影响,而不断变化和发展的政治变革和市场发展反过来会强力推动城镇化进程,如此循环往复,不断变化。与此同时,埃瑞克·海基拉的观点也存在一些不足。据此,笔者对此问题进行了一定的提升与抽象,提出了外源性因果链“技术变革→(全球化←→市场)→市场”,即T→(G←→M)→U和内生性因果链“(市场←→ 政治权力下放)→ 城镇化”,即(M←→P)→U对城镇化产生的影响以及二者之间互动与联系的具体途径。这种对城镇化动因的分析思路既有单个因素的深入洞察,同时做到了对所有因素之间相互关系和作用的整体观照,在深入学习贯彻三中全会精神的背景下,探讨城镇化动因的运行逻辑,对我们极具启发性意义。

[1][4][6]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,《人民日报》2013年11月16日。

[2]EricJ.Heikkila.Three Questions Regarding Urbanization in China[J].Journal of Planning Education and Research 2007 27:65-79.

[3]《科技创新与城镇化联袂并进》,《国际金融报》2013年4月10日。

[5]Deng,F.Frederic.Public land leasing and the changing rolesof local government in urban China[J].The Annals of Regional Science 2005 39:353–73.

[7]李强:《中国城镇化“推进模式”研究》,《中国社会科学》2012年第7期。