江浙战争前后的上海马路商界联合会——兼论近代民间商人组织的自我建构

■彭南生 何亚丽

1924 年的江浙战争,又称“齐卢之战”,历时40 天(9 月3 日—10 月13 日)。此役虽只是20 世纪20 年代众多军阀混战中的一场,且战争规模也不大,但由于它发生在经济富庶的江南地区,不仅打破了该地区自太平天国之后60 年来的和平局面,造成了严重的兵灾,而且冲击了地区政治、经济格局,进而影响到全国的局势。可见,江浙战争的影响已经超越战争本身。然而,迄今为止学术界对江浙战争的研究大多关注于战争爆发的原因、经过和结果,对受到战争影响最重的普通民众及他们在战争状态下的应对缺乏探讨。本文拟以上海马路商界联合会(下文简称商联会)为中心,以《申报》、《民国日报》的记载为主要史料,重构江浙战争前后上海中、下层商人挽救时局的言论及其行为,窥探中小商人团体在20世纪20 年代城市社会管理中的地位和作用,并借此分析上海马路商联会在社会合法性与权威性方面的自我建构。

一

齐卢之战的交战双方为控制江苏的直系军阀齐燮元与占据浙、沪两地的皖系军阀卢永祥,交战目的是为了争夺上海地区的控制权。江浙战争爆发前,传言四起,1924 年6、7 月间,因卢永祥收容臧致平、杨化昭部,致使江浙对立全面升级,到8 月初,江浙地区已是烽烟四起,人心极度紧张,公债暴跌,沪市市面岌岌可危。8 月18日,齐燮元在南京召开军事会议,部署对浙用兵计划[1](P77)消息传来,上海商业迅受震荡,次日即有永春、永旭两大钱庄突然倒闭,紧接着又有裕丰、庆丰、隆裕三家钱庄因轧现而倒闭,市面顿现恐慌情形。

面对突如其来的战争传言和商业凋敝景象,上海马路商界总联合会(以下简称商总联会)及各马路商联会纷纷致电南京齐督军、杭州卢督办及淞沪何护军使等,内容多表达对国内政治混乱的不满,告诫外人干涉的危险、强调江浙地区的重要性及维护和平的必要性,要求当局坚持保境安民之主旨,以辟谣传而定人心。如沪南东区商联会致电江浙两省当局:

溯自民国肇造,祸患相寻,迄无宁岁,大都无谓之争端,曷当计及国利民福,以致内政不修,外交失败,国势日危,民生日困。钧座有鉴于此,昨岁协定和平公约,以保境安民,今尤口碑载道,铭感难忘。而者,川湘闽粤,战祸相继。各省水旱为灾,哀鸿遍野。即使全国和衷共济,恐亦难救民于水深火热。乃者,报端宣载江浙风云日紧,噩耗传来,莫知所自。大好国家仅剩此江浙完善之区,且系商业中心,果遭糜烂,必引起外人干涉,牵动国际地位,是不仅关于江浙生命财产已也,如公之贤明,安忍出此。惟以群情疑虑,市面恐慌,用特电陈。务乞俯念民瘼,坚持和平主旨,重申前约,以靖谣氛,而安地方,不胜迫切待命之至。[2]

与此同时,对于江浙双方连日来的调军输饷行动,广西路、爱多亚路、山东路、北山西路等商联会联名致电有关各方,呼吁息战,希望双方“顾念大局,迅将军队退回原防,一面由两省公推绅商,划分缓冲地线,以定人心而维危局”[3]。有关各马路商联会函电的具体内容如表1所示。

除了发表息战呼吁和函电并与两省当局交涉外,在与军阀的周旋中,上海商总联会及各马路商联会也觉察到了军阀的野心,渐渐意识到和平难保。正如广西路商联会所言:“历观双方复团体电文,表面保持和平,矢口不移,而暗中调军输饷,又若矢弦必发,凡此表里相反之事实,岂能掩天下之耳目,故在商民日日呼吁和平,而去和平之事实乃愈远,敝会鉴兹时局,知非宣言所能挽回。”[4]有鉴于此,各路商联会纷纷召集紧急会议,讨论时局,未雨绸缪,商议应对策略。

广西路商联会于8 月24 日召开紧急会议,呼吁各方展开自救,并提出四项具体办法:

(1)电请银行公会、钱业公会,通知各银行钱庄,停止与军阀交易,并勿供给任何借款及代理汇划,以根本阻止军阀活动,以维持市面金融。(2)通告各路各商号一律应悬挂呼吁和平之白旗,词句务取平和,表示商民态度。(3)召集临时市民大会,倘无战事实现,须筹保障商业安全及防止外人之干涉。(4)另由议董会推举代表对外接洽各项议决案。[4]

同一天,沪南东区商联会召开会董职员联席会议,全体一致赞成“再请愿当局,组织商团”,为谋取行动一致起见,决定“组织华界总联合会,暂定名为沪南各公团联合会”[5]。闸北十一路商联会则表示,如果战争爆发,则“当联合各省,实行罢税,断其饷源,以促当道之觉悟”[6]。此外,商总联会也召集各路会董紧急会,公决“如果何方首先破坏和平,用兵开战,则上海各路商界,誓以牺牲精神对付之”,并公推“成燮春、蒋梦云、王汉良、谢惠廷、余仰望、张贤芳、邵仲辉、虞仲咸等为代表,出席宁绍台三同乡会之和平会议,发表主张”。[7]

为与各团体达成共识,精诚合作,以谋一致之行动,文监师路、沪南东区、沪北五区、新闸九路、江西路、北山西路等商联会与宁绍台三同乡会及沪埠各职业团体,于8 月27 日联合召开会议,讨论和平运动及消弭战祸方法,出席代表百余人,并提出三项应对办法:“(1)组织各公团联合会,反对破坏和平,(2)向北方军阀经济绝交,(3)禁止现全沪存米二十余万石出口,以资维持民食。”[8]

然而,言者谆谆,听者藐藐。各路商联会的隔空喊话,呼吁息战和平,无异于与虎谋皮,9 月3 日,江浙战事还是不可避免地爆发了。大批难民来沪避难,商界已现恐慌之状,山东路商联会以“商人亦国民分子,对于时局,自身亦应表示一种救济办法”为职志,召集会员紧急会议,并提出应对措施六条:(1)对时局发表辨明是非之宣言,并提交商总联合会会议善后办法。(2)请租界当局维持秩序,保护商业安宁。(3)通告本路各商界,切勿乘机增价。(4)至必要时由本会酌量收容避难贫民。(5)组织自卫纠察团,防止匪徒扰乱治安。(6)经济问题,由各会员量力募集之。[9]

此外,闸北十一路、五马路、东北城、西华德路等商联会也纷纷提出了应对时局的具体办法,限于篇幅有限,不再一一列举。面对突如其来的战争危机,以马路商联会为代表的上海中、下层商人,一改往日避战求保的消极做法,积极出面与当局交涉,并提出诸多应对方法,虽然他们为维护地方和平所做的努力未能阻止战争的爆发,但他们反对战争、维护和平的厌战心态跃然纸上。更加值得称道的是,各路商联会在战争背景下体现出来的维持街区秩序、救济战争难民的市民责任感及其行动,对维护战争状态下的城市社会秩序起了十分重要的作用。

二

传统社会里,参与地方管理及维护地方秩序一直是中国士绅的重要职能之一。士绅的这些职能自晚清以来,日益强化,甚至有脱离地方政府的趋势。民国以来,传统士绅原有地位失去了制度上的屏障,加之商、绅之间频繁的社会流动,商人开始在地方管理和地方秩序的维护中扮演越来越重要的角色。[10]特别是在地方秩序发生危机时,商人成为一支主要的维系力量,在社会管理中发挥着巨大的作用。

江浙战争爆发,商人祈求和平的希望瞬间化为泡影。面对随之而来的交通受阻、拉夫、勒款、兵劫等事,他们一方面通电谴责战争,呼吁停战,另一方面积极着手维护战时社会秩序,包括武装自卫、救济难民、调节民食等。

(一)武装自卫

自江浙开战后,兵匪窜入沪地者较往日增多,军官既无力约束,商民便只有力谋自卫。因此,江浙战争期间,以马路商联会为代表的上海中、下层商人,便纷纷以街区为单位组织武装团体进行自卫。

早在1924 年8 月底,由于江浙两方调兵运械,朝夕不遑,江浙人民惶恐异常,来沪避难者络绎不绝,而上海一埠“五方杂处,地面辽阔,军警虽富有保护之责,势难周至”,加之“近日抢劫掳人之案迭出,万一生战事,更属危险”[11]。因此,为安定人心,维护地方秩序,东北城商联会于8 月28 日至31 日,连续四次召集会员紧急会议,讨论筹组自卫团办法,议决“从速组织东北城商业自卫团,以辅军警之不逮”,规定“凡本会商店最好每家派出一二人担任团员,如志愿者请即日前来报名,并领取本会备有之臂章一条警笛一只藤条一根,籍以保护”。[12]随后,邑庙豫园商联会、闸北十一路商联会等也分别召集紧急会议,筹办自卫团。据笔者根据《申报》、《民国日报》的记载统计,上海当时由马路商联会组织的武装自卫团体应不少于16 个(具体参见表2),其名称则自卫团、保卫团、义勇团各异,其中以自卫团命名者较多。此时的武装团体,与以前绅士在朝廷号召下办理的团练大不相同,大多是战争爆发前后商人出于应急考虑,临时组织而成。

这种以商业街区为单位组织起来的商界武装自卫团体,其主要目的在于“协助军警及保卫团之不逮”,以达“守望相助”之意。[13]其组织特点有三:其一,组织程序严密,先由各路商联会召集会董职员会议,讨论自卫问题,拟订具体办法,一面向官厅呈请核准,一面开始筹资招募团员;获得当局批准后,开正式成立大会,并挂旗出巡。其二,入团资格明确,大多数商联会在招募团员时,对团员的年龄、品行等有明确的规定。如法租界商联会便明确规定团员资格如下:“(甲)年在二十岁之上,四十五岁以下,身体强壮或曾受体育智识者。(乙)有正当职业,无嗜好,耐劳苦者。(丙)心平和气,胆壮意诚,能保持公众秩序,明了公众道德者。(丁)入团之先,须有号主或家长之允许书并签字盖章于上,方许入团。”[14]其三,招募方式多样,如东北城商联会在发起商界自卫团时,即规定“凡本会商店最好每家派一二人担任团员”[12];沪西商联会等自卫团之团员则从商号厂家职员中招考[15];福建路商联会则是由商人出资雇请团丁担任防务。[16]而更多的是从本路各商家店员中招募,并在上岗前,对其进行一定的训练。虽然,在社会失序时由商人采取非常手段组织的这些临时性的自卫团体,只是万不得已的一种临时应对,对其自卫能力也不能作过高的估计,但是,这些商界自卫组织在预防兵匪骚扰、减少经济损失等方面确实起了不小的作用。

表2 江浙战争期间上海各马路商联会武装自卫团体一览表

(二)救济难民

战争是形成难民潮的主要社会原因之一,每次战事都会迫使成千上万的难民四处逃亡。近代上海由于租界的存在,无形中扮演了“安全岛”的角色,成为难民逃离战区后的目的地。因此,江浙地区每遇战事发生,上海便会成为一个巨大的难民城。[17](P3-4)早在江浙战争阴云密布时,难民潮便已开始。8 月中旬,松江、苏州、昆山、嘉兴等地稍有资产者即纷纷来沪避难,上海近郊居民也争相迁入租界。由杭州开往上海的特别快车日日运有大批难民到沪,每次行李都有上万件。[18]宁波居民亦因闽省海军有军舰开到沪港,大起恐慌,富室多携眷赴沪。[19]自9月3 日开战后,不仅有产者,各地受难的普通民众亦纷纷避难沪上。到9 日,《时报》消息称“租界难民已超过五十万人”,是月底,每天仍有几千难民涌入租界。突然膨胀的人口,给上海社会带来极大的压力,这些人口不仅需要消耗大量的基本生活资料,亦会给沪地的治安带来诸多问题。因此,如何妥善安顿难民不仅仅是出于人道主义关怀的慈善事业,而且与沪地商业经营环境息息相关,各马路商联会纷纷采取措施,从事于难民救助工作。

9 月初,新闸九路商联会率先在公共租界又袋角举办难民收容所安置难民,该所“为地四亩余,搭建芦棚三十六间”,该路正副主任及职员“每日亲莅所设收容所中视察,灾民经费一节,亦由主任分别担募,现已有灾民百余人,每日共给粥饭三餐,灾民安适”。此外,为注重医疗卫生起见,该收容所“每日并由工部局特派职员来所倒洒臭水,另有义务医生陈漱庵,每日来所诊病,并由达得堂施送药券”[20][21],对灾民的安置可谓尽心尽力。紧接着,鉴于连日来嘉定、浏河方面激战,逃难来沪者更见增多。为了有秩序救济难民,在商总联会的倡导下,9 月9日,广西路、山东路、爱多亚路、南阳桥、贵州路、劳合路、北四川路、天潼路等十余路商联会代表,举行联席大会,讨论组织妇孺收容所之筹款方法及预备事项,议决由各路临时组织“商界救济难民委员会”,作为救济难民事宜的总机关,敦劝各路从速设立难民收容所。[22]

随后,福建路、广西路、沪南六路、沪北五区等商联会先后开设了难民收容所,各路商联会还联合开办了避难妇孺收容所,这是马路商联会设立的最大救济难民机构。该所成立以来共收容难民400 余人,每日除供给三餐外,鉴于所收难民大都在逃难途中惊吓过甚,以致多数染有微恙,该所钱龙章、邬志豪二君特意发起避难佐餐交际会,每日由诸同志轮流供给荤菜,以保难民健康。[23]同时为防止疾病起见,每日请西门红房子医院派中西医士及该所医务主任钱龙章来所诊治,有疾者均用病车送院调养。[24]

在各路联合会的努力下,部分灾民得以暂时免受风餐露宿之苦,社会秩序也不至于进一步失控,这对于战后灾区的恢复颇为有利。同时,各路商联会所从事的难民救助工作,也体现出了近世中小商人对社会深切的关怀意识,是商联会自我建构过程中进一步提高社会合法性与权威性的有效手段。

(三)调节民食

民以食为天,齐卢之战前,由于巨大的难民潮的到来,上海地区的人口骤然膨胀,粮食问题也变得严峻起来。随着战争的爆发,交通严重受阻,加之军队封船拉夫,米商皆不敢出门,从而使得无锡、常熟等产米之区的米粮无法运至上海,粮食问题更加危急。此时,如何应对粮食危机,关系到战时社会秩序。为了消弭因粮食问题而引起的恐慌,避免因乏食而引起城市骚乱,以马路商联会为代表的上海中、下层商人纷纷采取措施,力挽危局。

8 月下旬,由于受战谣的影响,在金融动荡的同时,沪市米价也大为上涨,人心顿陷恐慌,加之抢购风潮日盛,使得米价居高不下,而一般居民及逃沪难民则难免陷入口粮危机,社会安宁直接受到威胁。为此,法租界商联会特致函法总领事,恳请其“示限各米铺不得抬价居奇,并请饬探严密侦查,以杜转口私囤之弊”[3]。五马路、西华德路、沪北六路等商联会则纷纷致函商总联会要求组织大团体,采办外米,以资救济。在各路商联会的呼吁下,商总联会于9 月7 日召开紧急议董会,商讨“限制米价维持民食”案,决定与总商会共同磋商。[25]接着,福建路商联会于9 月8 日开会员会,当即提出采办米粮办法:“由各路商联会通告各路商店,自行到会认购,以备不虞,认定数目后,先行交价,汇解总商会出立收据,分一石五石两种,俟运到后凭此据取米。”[22]

随后,为救济本埠粮食市场,商总联会特组织一粮食委员会,专门办理设法购运事务。9 月12 日,该委员会在商联会开会,议决粮食购办方法如下:决定采购芜湖籼米,每200 磅最低价格10 元,由总商会担任收款及发写米票,商总联会担任印发定单,米业公所担任斛米及发米,如欲购买者,可先向各路商联会领取定单,凭单至总商会,预付米价齐全,制给米票,将来米到后,凭票往米粮公所领米。[26]14 日,该会委员叶惠均等11 人,正式就职,并于晚间召集委员会议,当经议定实行米粮平价公卖办法,由总会将印制好的凭证,即日分送各马路商联会,照章分发,由承买者持票向总商会付足米价,换取领米证,俟两星期米到后,再行向指定之发米处取米,并于即日登报公告。[27]同时,为免起争执起见,特规定注意事项五条:“(一)此项定单以填就向总商会缴足米洋后,方生效力。(二)此项定单以一石至五石为限度。(三)领米时不得以市价涨跌而争执之。(四)米样订定籼米。(五)已缴洋定米,各路应负相当之责。”[28]

此外,除了限价、采办外米之外,各路商联会还积极办理平粜,以惠贫民。如闸北商联会因恐在闸北设立一处食米平价局不能普及民众,特提请南北两商会及钱米各业在闸北设立两局,以免贫民报向隅之憾。[29]南区商联会则鉴于区内贫户因米价腾贵,无力购米,特请南北商会在南会馆左近设局平价发粜,以维南市民食。[30]沪北五区商联会则在邢家木桥设立平价售米处,并因其原定2000 石米早已售罄,特由陈翊庭向永大号添办白米2000 石,以济贫民。[31]

通过各路商联会在战时状态下所采取的一系列应急措施,我们可以看出,在战争危机面前,商人有着较强的应对能力。同时,在这一过程中,以马路商界联合会为代表的上海中、下层商人也表现出了强烈的合作意识及负责精神,显然这也是上海地区的社会秩序在江浙战争破坏下不至于完全失控的有力保障。

三

10 月13 日,卢永祥宣布下野,江浙战争结束。随之而来的是如何消除战争影响,尽快恢复正常的社会秩序。为此,上海各马路商联会不仅积极从事战后灾区救助,而且为了防止战事再起,还周旋于各方势力之间,扮演重要的交涉调解角色。

随着江浙战争的结束,由各马路商联会举办的商界收容所陆续开始将收容难民送回原籍。然而,战争所在地区遭受了极大破坏,为了妥善安置返乡难民,使其免受居无定所、无衣无食之苦,各路商界收容所于10 月16日分函各收容所,提出难民善后办法六条:(一)设收容所总办事处,以资统一而免涣散,经费由各所分任之。(二)难民一家之中,有父母妻子分作数次出避,分散于各处收容所者,宜报告总办事处,设法查明团聚,资遣回里,以免骨肉分离。(三)调查被祸地方受祸轻重,设兵灾善后事务所,分别办理善后事宜。(四)抚恤难民分甲乙丙三种,甲,屋毁家破无产可守者为最重,宜从优抚恤,遣送回里;乙,有家可归有业可就者为次等,宜给资遣送回里;丙,老弱妇孺无家可归无产可守为最次等,宜转送上海妇孺救济会留餐,并以各收容所所余捐款补助该会。(五)办理兵灾难民善后所需款项,可由各团体合词要求,在赈灾附税项下指拨。(六)其余未尽事宜,俟收容所总办事处成立后,再行次第讨论。[32]

10 月18 日,商总联会发出召集紧急会议通告,指出对于兵灾善后事“非筹集巨款,万难应付”。[33]19 日晚,商总联会为办理军事善后筹款事宜举行紧急会议,由会长袁履登报告近日各方接洽情形,讨论协助办法,决定组织委员会积极进行,并举定执行委员9 人,分函各马路商联会,召集会员大会,筹划部募,以期早日结束。[34]20日,商总联会兵灾委员会开会讨论募集救济难民善后经费办法,并当即提出具体措施五项[35]。

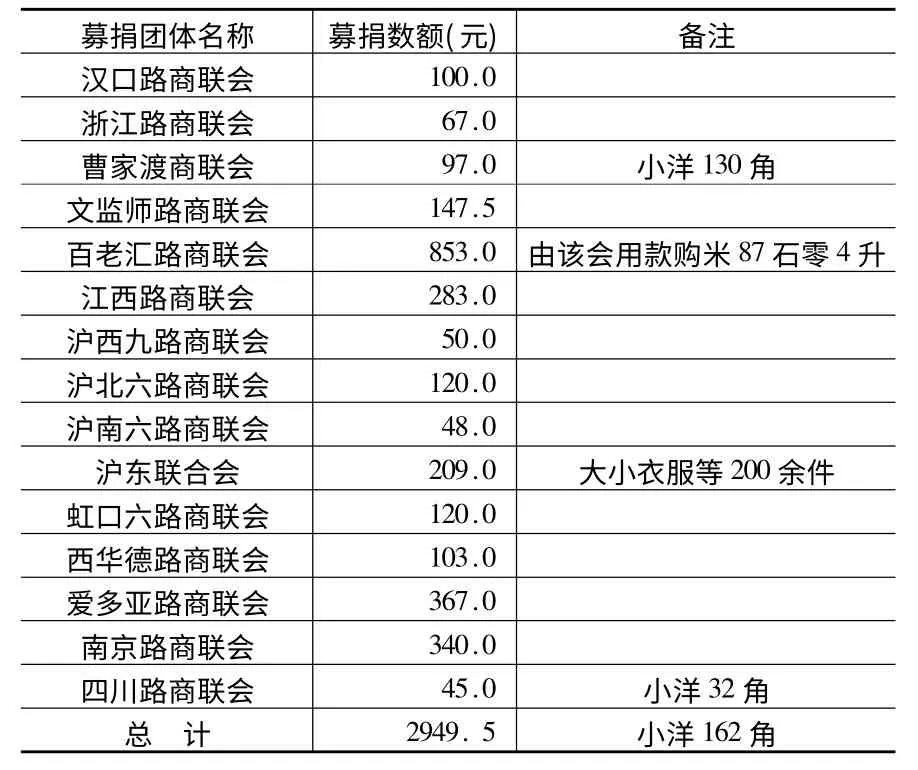

在商总联会的倡导下,南京路、沪南六路、文监师路、山东路、沪北六路、浙江路、百老汇路、四川路等商联会纷纷召集会议,指派劝募员分向各路商户劝募救济难民善后经费(劝募的具体情况见表3)。以上由各路商联会劝募所得款项,经商总联会决议“以兵灾善后名义指定在浏河设无利借钱局,以款借给极贫灾民,一年归还,三月一查,藉资救济”[36]。同时,鉴于天气渐寒,商总联会特将收容所余款1796.35 元,用于赶制棉被500 条,限两星期内制就,施放灾地。[37]除此之外,商总联会还组织商界查灾团,并先后两次组织兵灾委员会成员亲往受灾地区实地查勘,了解灾民情况,进行实地救助。

表3 上海各马路商联会所募救济难民善后捐款数额简表

上海商人认为,江浙战争祸源之始乃为淞沪护军使及上海兵工厂,因此战事结束后,各马路商联会除积极办理灾区难民的善后赈济及调查事宜外,为防微杜渐,还与当局各方交涉,要求其“撤使移厂”。

早在江浙战争结束的次日(10月14日),总商会、县商会、银业公会等六公团就曾发表致北京国务院及齐燮元电,说明“撤使移厂”为一切善后事宜之主要,务须赞成。17日,又有商人团体代表向孙传芳当面提出,要求其支持“撤使移厂”的倡议。随后,齐孙二人均表赞同。[38][39][40]然而,在江浙战事结束一个月后,段祺瑞又倒行逆施,置民意于不顾,电促张允明就任护军使一职。此电一出,爱多亚路商联会立即致电段祺瑞,谓“此次东南战争,多因争夺此职而起,江浙人民受两方兵士之祸,焚掠奸淫,惨酷已极,迄今追思,犹有余痛,兹幸我公俯顺军情,总执政权,务乞速下明令,将军职一概取消,杜绝觊觎,保障和平”[41]。

接着,商总联会召集紧急会议讨论时局问题,议决致电段祺瑞,请其主持和平,废除上海任何军队,将兵工厂搬迁,军队调防[42],同时,还号召“各路商店一律揭帖请愿纸,贴文曰:裁军使,撤驻兵,制造局改工厂”[43]。沪北六路商联会则谓“沪设护军使军职,本袁项城迷信武力,防制东南作用”,而此次战事却因此而起,致使“东南半壁之精华,恐非十数年不能恢复”,要求段祺瑞“立电张允明班师湖北原防,宫邦铎调兵宁省,明令裁撤沪地军职,继再迁移兵工厂,完成沪上纯粹商场,限制二十里内永不住兵,以消弭未来之危机,永杜拥兵害商之争点”。[44]

随后,闸北、五马路、沪北五区、海宁路、福建路、文监师路、山东路、四川路、爱多亚路等商联会也纷纷致电段祺瑞,请其速电军队各驻原防,并明令撤使移厂。在各路商总联会及总商会等团体的一致倡议下,段祺瑞最终于1925 年1 月15 日下令淞沪护军使一职著即撤销,上海兵工厂停止工作,上海永不驻军。2 月3 日,江浙二次和平条约签字,在各马路商联会等团体与当局各方的努力交涉调解下,东南地区又得以暂保安宁。

四

马路商联会是一个自发的民间商人组织,以街区为单位,以中、小商人为主体,它不像商会、同业公会等法人社团那样,建基于政府的制度安排之上,有政府赋予的权力。因此,在正式的制度安排下,像马路商联会这样的民间组织不具有合法性与权威性。商联会要生存下来并获得社会的认可,进而扩大自身的影响力,必须进行权威性与社会合法性的自我建构。这种自我建构的过程一方面来自于组织章程的自我约束与组织自律,从而将组织置于制度的规范下,在公众中树立起良好的社会形象,另一方面则取决于其在政治、经济、社会、文化生活中所扮演的角色,所承担的社会责任及其所起的社会作用。包括会众在内的社会公众对组织的评价是观察民间团体自我建构成功与否,即是否具备社会合法性与权威性的重要方式。社会评价是多元的,社会评价方式是多种多样的,既可直接诉之于社会调查,考察社会公众的认可度,也可看社会舆论的反应。在近代,报纸是社会舆论的主要工具,报纸的报道倾向既是社会舆论的呈现,又引导着舆论,还可以考察公众对组织的参与程度,包括组织的普及度、公众的参与率,等等。研究近代民间商人团体的自我建构,主要应该考察社会舆论与社会参与。

兴起于五四运动后的上海马路商联会,生存空间其实相当有限。虽然五四运动开启了一个民主的新时代,掀起了一股思想解放的潮流,但此时的沪埠,既有像上海总商会、县商会那样的综合性商人团体,也有以维护行业利益为诉求的同业公会,它们都是正式制度安排下的法人团体。因此,在商人团体林立的上海,像马路商联会这样的纯民间组织要存在下来,必须付出相当大的努力。到1924 年江浙战争爆发时,商联会正处在其社会合法性与权威性建构的关键时期,一方面,来自五四运动的激励消解殆尽,另一方面,商联会内部也出现了纷争,影响了其社会形象,急需一个重振机会。江浙战争提供了一个极好的、得以展现其社会担当的机遇。手无寸铁的商人虽无力制止战争的发生,但商联会反对战争的鲜明态度却展示了其负责任的团体形象。其实,锱铢必较的商人更关心社会秩序的稳定,反对战争、并尽其所能减少战争造成的影响,这不仅符合社会大众的期待,更是商人要求一个良好的经商营工环境的职业本性使然。所谓“救人实则救己”,商人的利益与地方社会秩序的安宁息息相关。因此,江浙战争前后,上海商联会表现出了强烈的社会责任意识,他们为挽救社会秩序,做出了极大的努力。战前,他们通过发表函电、召集大会等方式,吁请当局保全东南和平。当战争不可避免地发生后,他们创办自卫团体、救济难民、调节民食,减轻了战争的损失。战后,他们又积极从事善后救济工作,同时,为了防止战事再起,他们还积极介入各方势力之间,扮演重要的交涉调解角色。此时的商人,俨然成为社会秩序维护的中坚力量。他们的努力使得本地区在遭受兵燹后,基本的社会秩序得以维持,市面不至于崩溃。商联会的言行充分反映了中、下层商人所具有的合作精神、近代公益慈善观念及社会责任意识,他们的努力也得到舆论的极大关注,当时上海的主要报刊,如《申报》、《民国日报》等进行了连续报道,不仅有力地提升了商联会的社会形象,也扩大了其社会影响力。正是通过一系列的自我建构,商联会才由少到多,由小到大,最终不仅发展到60 多个马路商联会,还在此基础上组建上海马路商界总联合会,成为此一时期上海30 余万中小商人的代言人。

[1]李公道,李菊卢.江浙战纪[M].上海:泰东书局,1924.

[2]彙 录各界呼吁和平之消息[N].申报,1924-08-20.

[3]江浙战事有即日接触警耗[N].民国日报,1924-08-31.

[4]江浙时局问题之昨讯[N].申报,1924-08-25.

[5]沪南东区商联会董职联席会[N].申报,1924-08-25.

[6]闸北十一路商联会开会纪[N].申报,1924-08-26.

[7]江浙时讯之昨闻[N].申报,1924-08-26.

[8]记各团体之时局联席会议[N].申报,1924-08-28.

[9]齐燮元昨向浙军开衅[N].民国日报,1924-09-04.

[10]马敏.官商之间:社会巨变中的近代绅商[M].天津:天津人民出版社,1995.

[11]沪南东区商联会董职联席会[N].申报,1924-08-25.

[12]苏浙兵祸之开始[N].申报,1924-09-04.

[13]闸北十一路商界联合会开会纪[N].申报,1924-09-16.

[14]卢何去后之上海[N].申报,1924-10-14.

[15]各地之筹备保卫[N].民国日报,1924-09-07.

[16]苏浙兵祸纪[N].申报,1924-09-10.

[17]邹依任.旧上海人口变迁研究[M].上海:上海人民出版社,1980.

[18]陈真我.回沪锁话[N].民国日报,1924-09-02.

[19]密云不雨之江浙战局[N].民国日报,1924-09-01.

[20]苏浙兵祸记(九)[N].申报,1924-09-12.

[21]卢永祥抵沪后之战地消息[N].申报,1924-09-20.

[22]苏浙兵祸记(七)[N].申报,1924-09-10.

[23]卢永祥抵沪后之战事消息(二十三)[N].申报,1924-10-12.

[24]军事渐次结束之上海[N].申报,1924-10-17.

[25]苏浙兵祸记(五)[N].申报,1924-09-08.

[26]上海粮食问题之救济观(三)[N].银行周报,1924-09-23.

[27]苏浙兵祸记(十二)[N].申报,1924-09-15.

[28]总商会通告购米办法》[N].民国日报,1924-09-17.

[29]江浙风云之昨讯种种[N].申报,1924-08-31.

[30]苏浙兵祸记(十)[N].申报,1924-09-13.

[31]沪北五区办理平粜[N].申报,1924-10-05.

[32]商界收容所之善后策[N].民国日报,1924-10-16.

[33]军事渐次结束之上海(三)[N].申报,1924-10-19.

[34]上海军事完全结束[N].申报,1924-10-21.

[35]办理军事善后之昨闻[N].申报,1924-10-23.

[36]商总会决定助赈办法[N].民国日报,1924-11-17.

[37]商界兵灾善后会消息[N].民国日报,1924-11-25.

[38]总商会等六团体之公电[N].申报,1924-10-15.

[39]齐燮元赞同裁撤护军使之复电[N].申报,1924-10-18.

[40]昨日团体代表与孙传芳接洽收束军队办法[N].申报,1924-10-19.

[41]各团体与段往来电[N].民国日报,1924-11-28.

[42]商总会议董会[N].民国日报,1924-11-30.

[43]接管兵工厂问题[N].民国日报,1925-01-19.

[44]沪北商界致段祺瑞电[N].民国日报,1924-12-05.