早期糖尿病肾病痰湿证与生长转化因子、内皮素等相关性的研究

丁 曦

(浙江中医药大学第一附属医院,杭州浙江 310009)

糖尿病肾病(DN)是糖尿病(DM)最常见的慢性并发症之一。根据WHO数据统计,预计到2030年,全球DM患者将达到3.7亿,其中25%~40%的患者将在20~25年内进展为终末期肾病(ESRD)[1]。DN发病机制复杂,除与遗传背景有关外,还与高血糖、高血压、脂代谢紊乱以及某些细胞因子关系密切。研究显示,患者处于DN的早期时,通过有效的控制血糖、血压、血脂等,可以明显的阻止病情进展[2]。因此,课题选取早期的DN患者进行相关性研究:从血糖、血压、血脂,以及血浆TGF-β、ET水平这4个角度,观察痰湿证DN患者与非痰湿证DN患者、DM无血管病变患者之间的区别,研究这些因素在DM进展至DN中的作用,以及与中医痰湿辨证的相关性。

1 对象与方法

1.1 研究对象

实验组和对照组患者来均来自2011.12-2013.2期间浙江中医药大学第一附属医院内分泌科住院病人。早期DN患者诊断标准参照希氏内科学分期:尿微量白蛋白达 20~200μg/min 或 30~300mg/24h,且排除其他可能引起尿微量白蛋白增加的原因。DM患者的诊断标准采用1999年WHO糖尿病诊断标准。

1.2 痰湿证的中医辨证标准

参照1992年中华中医药学会糖尿病专业委员会第三次大会通过的《消渴病中医分期辨证与疗效评定参考标准》和1987年天津中华中医药学会内科肾病专业委员会慢性肾衰中医辨证分型诊断专题讨论会通过的标准,以及郑筱萸主编的《中药新药临床研究指导原则》“中药新药治疗慢性肾功能衰竭的临床研究指导原则”。主要条件:①肥胖;②舌苔腻;③脉滑。次要条件:①眩晕,嗜睡;②头身困重;③四肢倦怠;④胸脘腹胀;⑤渴不欲饮;⑥纳呆呕恶;⑦大便干燥或溏。凡具备主要条件2项;肥胖或舌苔腻加次要条件1项;或脉滑加次要条件3项,诊断成立。

1.3 分组情况

DN组:早期糖尿病肾病患者,共95例,男61例,女34例,年龄31~70岁,糖尿病病程0~20年。对DN组进行中医辨证分析,根据是否存在“痰湿”病机再分成2组:痰湿证组49例,男34例,女15例,年龄31~69岁,糖尿病病程0~20年;非痰湿证组46例,其中男27例,女19例,年龄31~70岁,糖尿病病程0~20年。DM组:糖尿病无血管病变的患者,共50例,其中男28例,女 22例,年龄 22~70岁,糖尿病病程0~17年。不同组别中性别、年龄、病程差异无统计学意义。

1.4 研究方法

1.4.1 记录指标

糖尿病病程:取第1次诊断为糖尿病的月份至收集病例月份止;血压分级:以患者入院后的最高血压值为标准。血压水平分层标准参照中国高血压防治指南修订委员会2005年6月发表的《中国高血压防治指南》。

1.4.2 血液标本采集及处理

研究对象在检测前1周内未服用糖皮质激素等影响神经、内分泌功能的药物。抽血前1天晚8时后不再进食,均于上午6时空腹抽取肘静脉血6mL,分两部分:一部分用于测糖化血红蛋白(HbA1c)、空腹血糖(FPG)、甘油三酯(TG)、胆固醇(TC);另一部分置于离心机中,3000r/min离心10min;吸取上层血浆,放入-20℃低温冰箱中保存,检测前,现将样本复温,检测生长转换因子(TGF-β)、内皮素(ET)。

1.4.3 指标检测

HbA1c测定采用高压液相法;FPG测定采用葡萄糖氧化酶法;血脂(TG、TC)测定采用酶法;TGF-β、ET采用ELISA法,方法严格按照说明书进行,计量单位:ng/L。

1.5 统计方法

采用SPSS17.0统计学软件,根据观察指标和数据的不同,计量资料采用单因素方差分析;等级资料采用和秩检验;计数资料比较采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义,P<0.01为差异具有显著统计学意义。

2 结果

2.1 各组患者血糖控制情况比较

DN痰湿证组与非痰湿证组之间HbA1c水平无明显差异,但相较于DM组都有明显增高,见表1。

表1 3组患者血糖控制情况比较

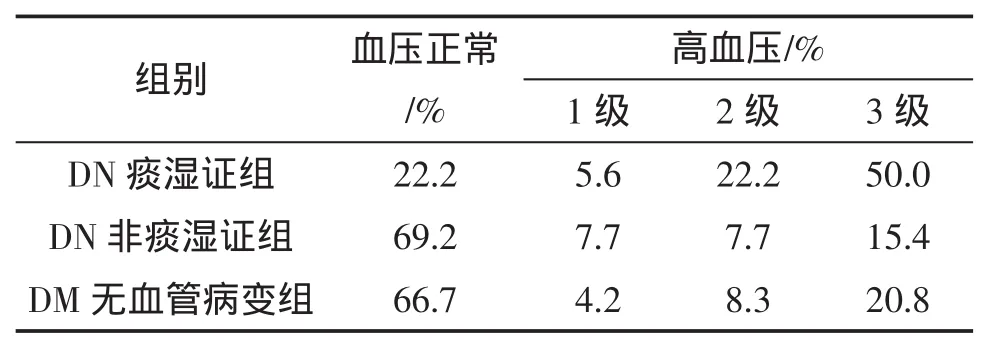

2.2 各组患者血压情况比较

DN痰湿组较非痰湿组,血压控制不佳的情况更普遍,见表2。

表2 3组患者血压情况比较

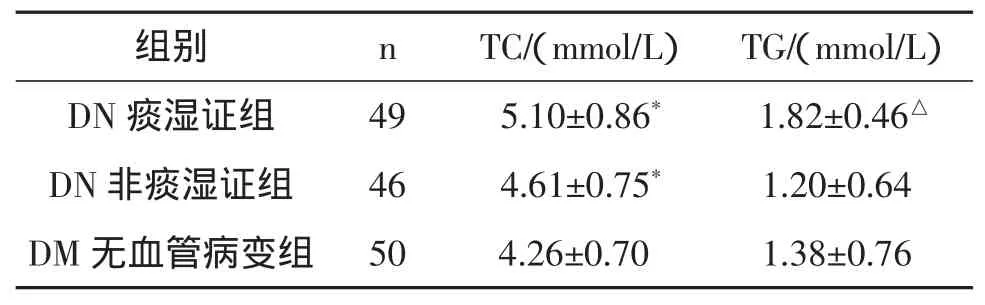

2.3 各组患者血脂代谢情况比较

DN痰湿组较非痰湿组,甘油三酯(TG)水平普遍升高;以上2组较DM无血管病变患者,胆固醇(TC)水平显著增高,见表3。

表3 3组患者血脂代谢情况比较

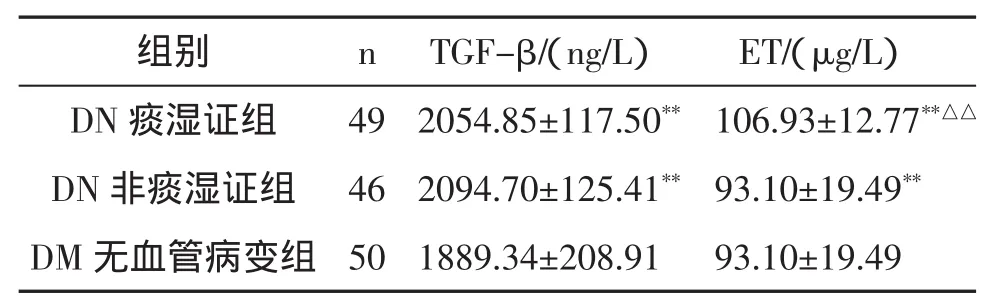

2.4 各组患者中TGF-β、ET水平比较

DN痰湿组较非痰湿组,内皮素(ET)水平普遍升高;以上2组较DM无血管病变患者,ET、生长转化因子(TGF-β)水平显著增高,见表4。

表4 3组患者中TGF-β、ET水平比较

3 讨论

DN属于消渴病继发的“尿浊”、“肾劳”、“溺毒”等,中医尚无统一的病机认识,吕仁和教授所提出的肾络“微型癥瘕”假说为主流之一[3]:消渴病治不得法,伤阴耗气,瘀血、痰湿、湿浊互相胶结,形成“微型癥瘕”,聚于肾络,使肾体受损,出现尿浊(蛋白尿)、水肿等症状。其中,瘀血与DN关系明确,所谓“久病必瘀、久病及肾”,瘀血之证贯穿DN始末[4];湿浊侧重于“浊”,主要指浊阴和溺浊,相当于现代医学的尿素氮、肌酐,更常见于DN的临床期、晚期;考虑到本课题选取DN早期的患者进行研究,因此,主要针对痰湿这一标证进行研究,翼以增强中医辨证论治的科学性和可重复性。

3.1 痰湿与高血糖

痰湿内生,阻滞气机,津液不能正常化生,则阴液不足,燥热自生,或者痰湿日久化热,痰热内阻则三消之症始见,临床表现为血糖升高。表1提示:痰湿证组HbA1c、FPG水平较非痰湿组差异无统计学意义,说明在DN人群,痰湿证与高血糖关系并不密切。考虑原因是虽然痰湿之人胰岛素抵抗(IR)现象明显,但DN患者的血糖水平较DM无血管病变患者明显增高,原因除与痰湿有关之外,也与瘀血、湿浊等因素相关,因而由痰湿这一单因素所致的高血糖作用被削弱了。

3.2 痰湿与高血压

97版《中医临床诊疗术语》中将高血压的中医病名对应为“风眩”。所谓“无痰不作眩”,痰湿内停,阻滞气机,清阳不升,浊阴不降,痰浊上蒙清窍,出现眩晕耳鸣、头胀痛、欲仆掉摇等高血压症状。根据表2提示:DN非痰湿证患者,血压控制不佳的情况在痰湿证人群中更加普遍,与中医理论相一致。

3.3 痰湿与脂代谢紊乱

现代中医理论认为,“高血脂为血中之痰浊”,血脂升高当可视为血中之痰浊的微观显现。这与痰湿之人多存在IR,机体往往代偿性的出现高胰岛素血症,后者易导致血脂代谢异常有关。表3提示:对比DN非痰湿证患者,脂代谢异常的情况在痰湿证人群中更加普遍,说明在DN人群中,痰湿证与血脂代谢异常密切相关,认为TG水平或可作为DN痰湿证的参考指标。

3.4 痰湿与TGF-β、ET

生长转换因子β(TGF-β)在DN的发病机制中占有重要地位[5]。高血糖刺激TGF-β的表达,升高的TGF-β主要通过Smads、MAPK这两个信号传导途径,增加肾小球系膜细胞、肾小球上皮细胞、近曲小管上皮细胞和成纤维细胞外基质蛋白分子的合成,从多个途径导致肾小球硬化。内皮素(ET)是迄今所知最强的缩血管物质。已证实肾脏受损后,ET通过旁分泌和自分泌发挥作用,致肾小球毛细血管收缩,致肾小球毛细血管内压升高[6]。表4提示:DN组(含痰湿组与非痰湿组)TGF-β和ET水平较DM无血管病变组增高,差异具有显著统计学意义(P<0.01),说明这两项因子在DN发病中的作用突出。

现代中医理论认为,TGF-β、ET是高血压的西医病因,而痰湿是高血压的中医病因,或可以高血压为枢纽,将两者联系起来,近年来的诸多中医现代化研究也都把目光聚焦于此[7]。本课题结果提示:痰湿组ET水平较非痰湿组明显增高,而两组TGF-β水平无明显差异。说明在DN人群中,痰湿证与ET水平密切相关,认为ET水平的高低或可作为DN痰湿证的一项参考指标。考虑到ET在DN与DM人群中的差异具有显著统计学意义(P<0.01),说明其在DN发病中的作用突出,因而认为,ET或是判断痰湿证的理想且较特异的客观指标,更利于诊疗效果的观察。

[1]Wenying Y,Juming L,Jianping W,et al.Prevalence of Diabetes among Men and Women in China[J].The New England Journal of Medicine,2010,362:1090-1101.

[2]Hodgkinson AD,Millward BA,Demaine AG.Polymorphism of the glucose transporter gene are associated with diadetic nephropathy[J].Kidney Int,2001,59(3):985-989.

[3]何泽,南征.糖尿病肾病“毒损肾络”中医病机假说探讨[J].医药世界,2006(9):11-12.

[4]卞摘,李敬林,董天宝.从瘀论治糖尿病肾病[J].辽宁中医杂志,2006,33(10):1266-1267.

[5]Cosenzi A,Bernobich E,Tervisan R,et al.Nephrop rotective effect of bosentan in diabetic rates[J].JCardiovasc Pharmacol,2003,42(15):752-756.

[6]Bruno CM,Meli S,Marcinno M,et al.Plasma endothelin-1 levels and album in excretion rate in normotensive,microalbuminuric type 2 diabetic patients[J].Biol Regul Homeost Agents,2002,16(2):114-117.

[7]郑国静,常瑜,程益春.糖尿病肾病的中医治疗思路和方法[J].湖北中医杂志,2004,26(1):23-24.