从历史中建构未来

——论中国传统建筑设计文化的传承与再生

陈高明,董 雅

(天津大学建筑学院,天津300072)

从19世纪下半叶开始至“五四”运动以来,中国遭遇了“三千年未有之大变局”。对中国的文化传统和文化体系带来了重大的影响。尤其是近几十年来,在强大的国际化浪潮冲击下,我们的传统文化已被荡涤的面目全非,且渐行渐远。全球化席卷下的传统文化消隐,也直接导致了当代建筑形象的日渐趋同与特色匮乏。然而,在国际化、全球化时代,一个国家的建筑要想屹立于世界民族之林,并占有一席之地,除具有独创性之外,还必须具有本土文化特色。诚如鲁迅先生所说:“越是民族的,才越是世界的。”如果忽视传统文化价值,不注重民族特色的传承,而是亦步亦趋地跟随、模仿他国,建筑就丧失了根脉,成了无源之水。不仅难以形成地域特色,更不可能产生文化认同。因此,在当代建筑设计中,重新认识传统建筑,积极发掘传统建筑所蕴含的文化价值,并进一步促使其向现代性转向,已成为今日建筑师必须担当的责任和使命。

一、正本清源——正确认识继承传统建筑设计文化的涵义

国际化思潮作为一股莫之能御的趋势,是20世纪以来人类最大的文化特征。这场运动影响到世界各地具有浓厚传统文化积淀的国家,并使这些国家或多或少、或快或慢地从传统文化的藩篱中走出来,逐渐背离了世代承袭的基本文化取向和传统价值体系,致使传统文化的认同感与归属感走向衰微乃至崩溃。中国作为一个有着数千年悠久历史的国家,在这场思潮中也未能幸免。我们的地域文脉、民族特色已被国际化思潮荡涤得所剩无几。面对这一窘境,什么才是中国未来建筑安身立命之本?是一个有着归属感、认同感的文化建筑!还是一个千篇一律、毫无个性的国际化建筑!这是当代建筑师必须面对,且不可回避的一个现实问题。

传统建筑作为传统文化的一种物化形式,既是记录一个民族生活方式与思维方式发生、演化的历史过程,同时也是该民族审美认知和设计文化的集中体现。在当代建筑设计中,长期以来由于受国际化思潮的熏染以及缺少对传统建筑文化的了解,导致了对继承传统的误解。在很多人的思想中,一提及传统建筑设计文化的继承,往往认为就是大屋顶、斗拱、彩绘等这些古典建筑语汇在现代建筑中的呈现。其实,这是对继承传统的肤浅认知。“藻井彩绘其表,钢筋水泥其里”[1]式的设计并不是对传统建筑文化的继承和发扬,而是一种无所用心、不负责任的复古表现,不但不会促进传统建筑的现代性转向,反而会成为一种阻碍,使继承传统陷入一种画虎不成反类犬的尴尬境地。所以,对传统建筑设计文化的传承与发扬首先要深刻认识传统建筑所蕴含的时代价值,并深入发掘它的文化内涵,然后从传统建筑设计文化价值的再发现中汲取灵感和智慧,将其从现代文明的架构中再生出来,探索在现代技术条件下的善古融新。这才是对传统的继承,也是打造一种既具民族性、地域性又具时代性建筑设计风格的先决条件。只有这样的建筑在国际化语境下才会形成民族认同感和地域归属感。

二、突破藩篱——传统建筑设计文化的现代性转向

哈佛大学教授亨廷顿在《文明的冲突》中说:当一个国家的现代化程度发展到一定阶段的时候,必然要召唤自己的传统文化和民族精神。近年来建筑界兴起的这股回首历史,从传统文化中建构未来的设计思潮,即是对复兴传统文化的呼唤。一方面,我国当前的经济、社会已发展到一定高度,需要通过建筑这种形式来建立地域认同感和培育民族自豪感。另一方面,受国际化思潮的影响,使当代建筑设计远离本土文化和民族传统,导致建筑形象苍白、单一,这也引起了很多学者和建筑师的反思。从建筑设计的发展来看,任何国家或地区都不能脱离传统文化的根基。丢掉传统的设计必然成为无本之木、无源之水。传统设计中蕴含的文化因子是本土文化观念的承载,是现代建筑设计的母体和动力之源。融合传统文化和民族风格的设计是建筑发展的大势所趋。所以,继承和发扬传统是未来建筑设计的必然趋势。

然而,传统建筑是具体的、历史的,有适于它存在和发展的土壤与环境。随着社会变迁、时光流转,今天与古代无论是在社会制度、经济形态抑或文化背景方面早已不同,传统建筑已经失去了它赖以生存的环境,如果不顾时代发展的客观现实而盲目地借用传统,把活生生的传统符号生硬地塞进现代主义的框架体系之中,其结果必然导致有机的传统变得不伦不类,这就犹如伐根移木,恐怕只能是淮橘成枳,失去了原味。[2]吴良镛先生曾说:“每一代人都必须从当代角度重新阐述旧的观念。”[3]这就强调当代建筑必须要体现当代的特征,不能走复古主义道路。

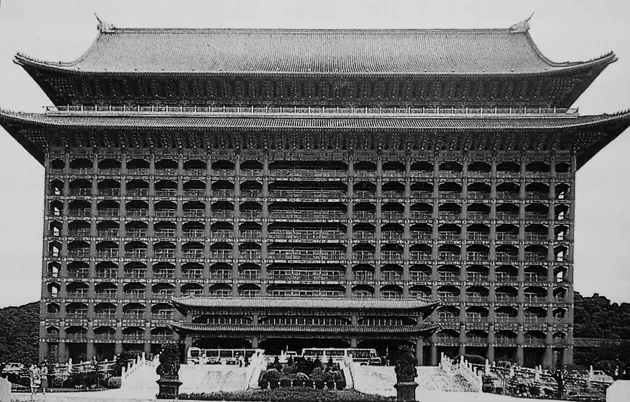

但在传统建筑设计文化的传承上,我们长期以来受“中学为体、西学为用”思想的影响,在设计风格上曾一度出现过“折衷式”和“混搭式”等建筑形式。最典型的特征就是在完全现代的建筑之上叠加一个传统的符号,如大屋顶、门楼等(见图1)。这种“拼贴式”的结合在视觉上总有一点不伦不类之感。事实上,“中体西用”并不是继承中国传统建筑设计文化的最好理论。诚如甘阳所说:“这是中国现代化整个历程中不断会遭遇到的一大障碍,更是中国知识分子在相当长时间内都很难完全摆脱的一个鬼影。”[4]“中体西用”这种将传统符号简单挪用的方式只能使设计流于浮泛,却无法真正实现对传统建筑设计文化的传承和发扬。

图1 台北圆山饭店

传统建筑设计文化的传承不是将古典元素简单地套用,而是将传统文化因子置于当代技术、材料以及审美思潮下进行创造性地融合,并在融合的过程中促成民族风格的形成。林毓生先生在《中国传统的创造性转化》一书中指出:中国传统的创造性转化就是“把一些中国文化传统中的符号与价值系统加以改造,使经过创造地转化的符号和价值系统,变成有利于变迁的种子,同时在变迁的过程中,继续保持文化的认同。”[5]也就是说融合传统文化的设计所强调的是带有经过转化之后的文化符号抑或价值体系,而非不加解析地将传统形式生搬硬套。因此,当代建筑设计在继承和发扬传统时要勇于突破陈规,尽可能用饱含地域文化的处理方式和改造方式,让传统建筑文化符号与当代设计理念、工艺材料的结合中使现代建筑展现出传统文化的意境,让前人的精神文化遗存融入现实的物质形态,使本土文化和民族情感始终贯穿于现代建筑之中。

三、善古融新——传统建筑设计文化的重建与再生

中国传统建筑设计文化的意蕴深藏于各类古典建筑形态以及雕塑、绘画、民间工艺和各种器物等组成的庞大的文化体系之中。在发扬传统时需要将隐含于这些文化体系中的符号抽取出来,作为一种传播的“种子”,置于现代文化语境中进行根本地改造和彻底地重建。

传统建筑设计文化的重建与再生包括两个层面的内容。一是对“形”的重构,包括造型、色彩、构件以及装饰等。如屋顶、斗拱、藻井、彩绘等建筑语汇。二是对“神”(即意)的重构,包括设计思想、艺术精神和审美情感等。如立意构思、空间组合以及意境营造等建筑方式。在二者的关系上,“神”是“形”的内核,“形”是“神”的物化。“形”、“神”之间相恤相生,彼此依存。在对传统建筑设计文化的传承与再生中更加注重“形”与“神”的和谐。如果只重“形”而不重“神”则会有丧失精神之虞;若只求“神”而不求“形”就容易使设计陷入虚幻境地。从当代许多能体现中国传统文化意蕴的建筑设计来看,莫不是“形”与“神”的统一。如贝聿铭将中国江南民居粉墙黛瓦的建筑意象与山水画意境完美结合而设计的“苏州博物馆”(见图2),SOM将中国古代佛塔的建筑符号解构之后与现代材料、现代技术有机融合而设计的上海“金茂大厦”(见图3),何镜堂借鉴中国传统建筑构件——斗拱,将其打散重构、融创再生之后设计的2010上海世博会中国馆(见图4)等建筑都是将中国传统建筑符号进行优化之后与现代设计结合、重建的典范,以现代技术手段诠释了对传统建筑设计文化的承袭。在“古”与“今”,“形”与“神”方面基本都达到了活化民族精神、展现民族特色的效果,完全没有照搬古典形式的生硬拼凑迹象。

图2 苏州博物馆

著名国画大师齐白石先生在谈论绘画创作时曾说:“太似则媚俗,不似则欺世。绘画妙在似与不似之间。”对传统建筑设计文化的传承而言,也应当遵循这一理论,在古典与现代、造型与精神之间寻找一种平衡。不必拘泥于具体的形式,为了体现传统意蕴,刻意强置某些符号或语汇。而是要把握住两点:一是基于传统而超越传统;二是质意为上,质形次之,二者兼得,方为妙品。

图3 上海金茂大厦

图4 2010上海世博会中国馆

四、彰往察来——当代建筑设计的未来

近几十年以来,我们的建筑设计无论是在思想上还是风格上一直以西方为宗,总是在亦步亦趋地追随西方设计余唾。在这种思想的指导下,造就了当代城市一幅幅“国际化面孔”。这种现象的出现,主要是由于民族自信心的缺失。有些人认为国际的就是先进的,沿袭西方的就是追求进步的。美国作家赛珍珠曾说:“中国年轻的一代中,很多人的思想似乎尚未成熟,他们的表现让人惊愕。他们怀疑过去,抛弃传统,丢弃中国古代那些无与伦比的艺术品,去抢购西方粗陋的东西。”[6]这在文化上是一种典型的幼稚性和自卑心理。导致这种“抛却自家无尽藏,沿门托钵效贫儿”的文化虚无心态,一方面是因为当代很多建筑师缺乏传统文化功底和美学素养而导致的对传统文化的卑怯。另一方面是缺乏集成创新精神。从世界建筑艺术的发展与传承来看,中国传统建筑设计文化的传承与再生是最为困难的。因为中国传统建筑在几千年的发展中,风格形式和建筑语汇相对稳固,没有太大的变化。在传承过程中,如果没有打散重构的勇气和优生融创的精神,发扬传统就会陷入复古主义的窘境。

由于建筑形式的精神意义根植于传统文化之中,在探索当代建筑设计的未来发展时,不能无视历史,而是要精研历史,以历史为灵源,只有在历史中建构未来,未来才能更辉煌。所以,在全球化进程中要构建本土特色的建筑风格,并获得国际话语地位,只能反求诸己,在吸收国外先进技术,创造全球优秀文化的同时,建立对传统文化的自信心和自强精神,加强对传统建筑文化精义的体会,将传统建筑文化的精髓有机地融合到现代设计理念之中,才能创造出既有传统文化韵味又具时代气息的建筑作品。

[1]冯冠超.中国风格的当代化设计[M].重庆:重庆出版社,2007:36.

[2]陈高明.和实生物:从“三才观”探视中国古代系统设计思想[D].天津:天津大学建筑学院,2011.

[3]吴良镛.中国建筑与城市文化[M].北京:昆仑出版社,2009:314.

[4]甘 阳.我们在创造传统[M].中国台北:台北市经联出版公司,1989:22.

[5]林毓生.中国传统的创造性转化[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011:328.

[6][美]赛珍珠.中国之美[J].读者,2013(8):8-9.