脑卒中康复中的自我状态分析

朱筱,田宝

脑卒中是临床上最为常见的心脑血管疾病之一,涉及到由脑血管疾病引发的神经系统损伤,通常会导致一侧身体瘫痪,行走困难,在语言、感知觉方面产生不同程度的障碍,同时脑卒中还会降低患者和家庭的社会-情感水平,使患者及其家庭产生较大的社会-情感压力[1]。庄琴调查4万名社区居民,有105名居民患有脑卒中,其中63例发生心理障碍,占60%[2]。可见脑卒中患者极易产生各种心理障碍,主要表现为情绪不安、紧张、恐惧、抑郁、焦躁、自卑等不良心理,甚至有自杀倾向,成为治疗与康复的不利因素[3]。

本文从脑卒中的心理康复层面出发,采用沟通分析理论中自我状态的概念,帮助患者、家庭和医护人员学会识别并运用自我状态,更好地开展沟通,同时理解脑卒中康复过程中发生的行为反应并最终带来积极的康复结果。

1 自我状态的概念

自我状态的概念是沟通分析理论的基石。沟通分析理论(transactional analysis,TA)由美国心理学家Eric Berne及其同事于20世纪60年代创立,是一套心理治疗、心理分析、人际沟通的理论和技术。国际沟通分析协会(ITAA)定义TA为:“一种人格理论,是针对个人的成长与改变的一种系统性的心理治疗方法”[4]。

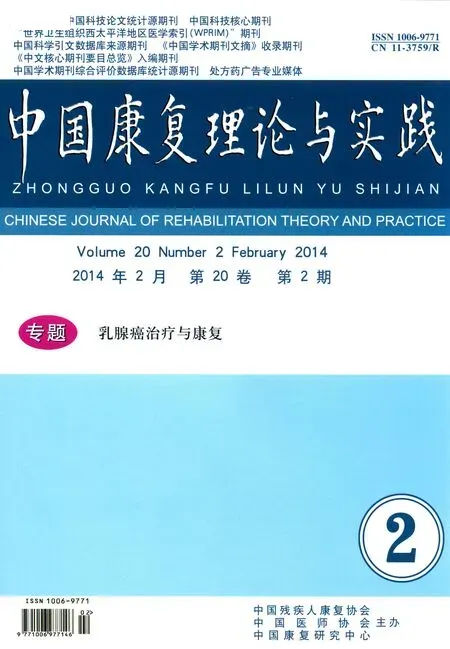

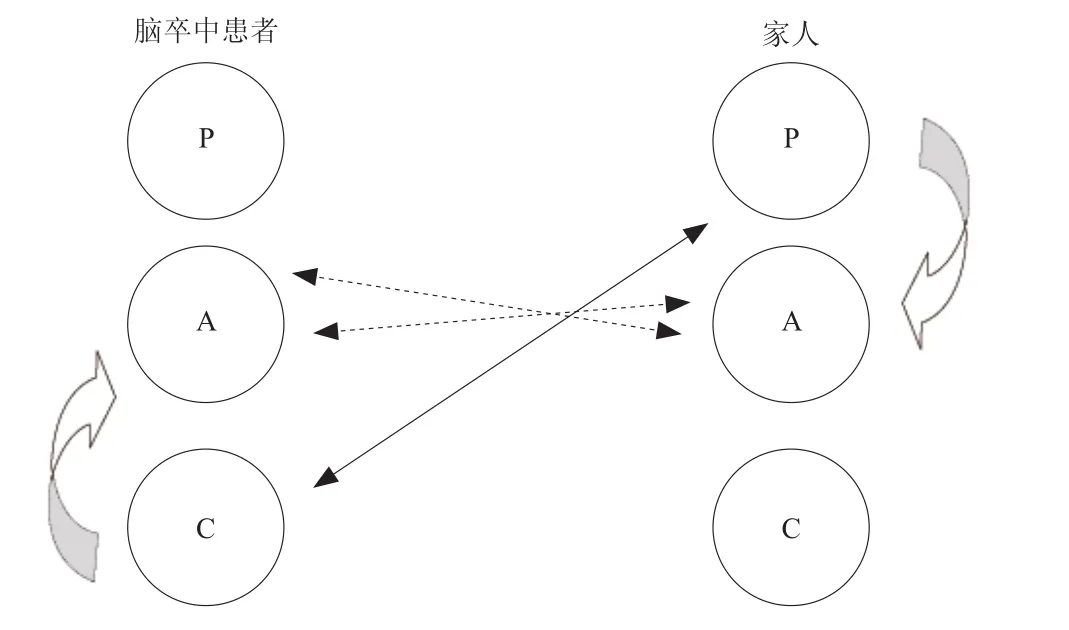

自我状态(ego state)是“一种思想与感受一致的系统,借着一套相对应的行为模式展现在外”[5]。这种内在系统是无法观察到的,但是表现在外的行为模式是可以观察到的。Berne把自我状态分为三部分:父母自我状态(parent ego state)、成人自我状态(adult ego state)和儿童自我状态(child ego state),简称为P-A-C模型[6]。见图1。

每个人的人格中都包含这三个部分,只是每个人的每种自我状态分布的能量不同,构成了不同的人格特征。三种自我状态的分布并不是一成不变,会随着交流过程的内容、对象和环境的改变而变化。在特定的时间、空间,某种自我状态占优势,那么在交流中就会表现这种自我状态相应的特点[7]。当某人按照父母的行为方式去感知、思维和情绪体验时,这个人就处在父母自我状态;当某人以实事求是的态度,客观理智地进行感知、思维和情绪体验时,这个人就处在成人自我状态;当某人像自己童年一样,缺少控制、感情冲动、不负责任时,这个人就处在儿童自我状态[8],而健康的人格则是由成人自我主持大局,适时适地地表现三种自我状态。

图1 P-A-C结构模型

2 自我状态的判断

Berne列出4种判断自我状态的方法:从行为表现来判断;从社交互动来判断;从过去经验来判断;从现象体验来判断。完整的判断需要把4种方法都用到,其中行为表现的线索最重要。

从行为表现上来说,是根据可观察到的行为来判断个体的自我状态,包括话语、音调、手势、姿态和面部表情,看这些不同的线索是否一致。例如,一个人端正地坐在椅子上,身体保持平衡,双脚稳稳地踏在地板上,从身体姿势中,能初步判断这个人处在成人自我状态中;同时,观察面部表情和说话音调,如果脸部肌肉放松、视线向前,声音平稳,那么他就符合成人自我状态的特征。

从社交互动上来说,在个体和他人互动时,双方的自我状态会有互补的情形,可以从别人和个体相处的自我状态核对他处于什么自我状态。

从过去经验上来说,需要知道个体小时候的情况,询问其父母或具有父母形象的人,帮助我们核对之前对他做出的判断。

从现象体验上来说,是指个体鲜活地重新经历过去的事情,回忆童年的景象,根据这时的表现来判断。

3 自我状态的交流分析

交流分析是关于人与人之间以何种自我状态进行交流的分析。沟通的基本单位是交流,一个人的自我状态发出的刺激加上另一个人自我状态做出的反应就是一次交流。具体表现为3种情况:互补的交流;交错的交流;暧昧的交流。

3.1 互补的交流

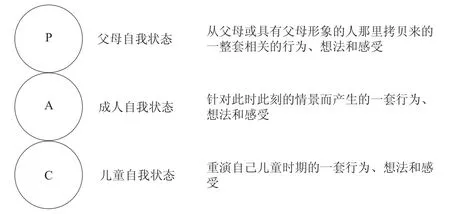

互补的交流指的是交流的向量彼此平行,而且反应者的自我状态就是原来发出刺激者所期待的自我状态。特点是反应符合原来的期待,如图2所示,由于交流的向量始终是平行的,所以这种交流也被称作平行的交流。

这种沟通的定律是:只要交流保持在互补状态,沟通就能一直进行下去,不会因为沟通过程出问题而被打断[9]104-105。

图2 互补的交流

3.2 交错的交流

交错交流指的是交流的两个向量不平行,或者反应者的自我状态不是对方所期待的自我状态。这种沟通定律是:当一个交流呈现交错时,沟通会被打断,只有一方或者双方改变自我状态,交流才能继续下去。

图3中,甲从自己的成人自我状态向乙的成人自我状态发出刺激,但是乙的回答带有指责,是父母自我状态的反应,不符合甲的期待,因而形成交错的交流,这个沟通就不能持续下去,从这个意义上可以说交错的交流是失败的。

但是交错的交流并不一定是不好的,当互补的交流变成一种无效的循环模式或者使一方或双方产生不舒服的感受时,就需要一方或双方改变自我状态,打破无效的互补交流。

图3 交错的交流

3.3 暧昧的交流

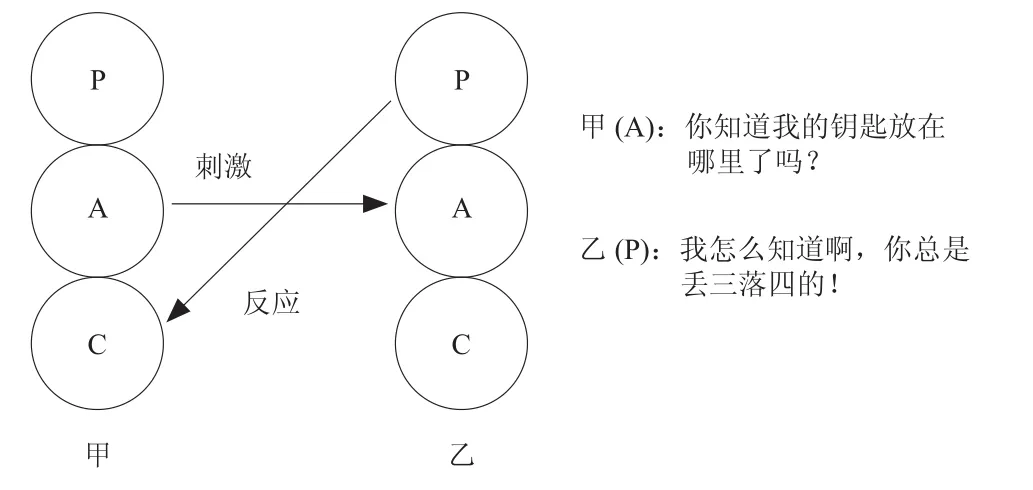

暧昧的交流会同时传达两个层面的讯息,一个是社交层面的,即明显的讯息;另一个是心理层面的,即暧昧的讯息。社交层面针对的自我状态和心理层面针对的自我状态是不一样的。

图4中,从社交层面来看,丈夫和妻子之间的交流是成人自我和成人自我状态之间的交流,属于互补的交流。如果加上他们的音调、表情或动作,交流就不同了[9]112-115。

丈夫(声音严厉,质问音调加重,双眉紧皱):你把我的衬衫放哪了?

妻子(声音颤抖,头低下,音调提高):我就放在你的抽屉里。

从心理层面上看,丈夫是从父母自我状态出发进行质问,而妻子则进入儿童自我状态,感到委屈。

图中实线表示的是社交层面的交流,虚线表示的是心理层面的交流。由于暧昧交流中使用的自我状态并不是双方期待的自我状态,所以,会使双方或至少有一方产生不舒服的感觉。暧昧交流要重视非口语线索,因为社交层面的讯息是借着口语线索来传递的,而心理层面的讯息则必须观察非口语的线索,包括手势、音调、表情等,才能正确地识别这一交流模式。

图4 暧昧的交流

4 脑卒中患者自我状态分析

4.1 儿童自我状态变化

和患有其他身体疾病的人一样,脑卒中患者通常会表现出恐惧、焦虑、抑郁等症状,还可能会出现行为退化、自我偏见、冲动以及对他人的情感依赖[1]。他们表现出大量的自卑、沮丧、幼稚和任性的行为,就像是重演自己童年时的行为、想法和感受,可见脑卒中患者的儿童自我状态行为大大增加,并占据优势地位。

4.2 成人自我状态变化

脑卒中初期,由于患者的生理机能严重受损,客观思维的能力也随之减弱,加上他们的儿童自我状态占主导,相应地,成人自我部分会大大减弱。客观上来说,他们不能像脑卒中前那样控制自己的身体和环境,自主性和独立性减少,他们的成人自我不再能理智、客观地分析问题并解决问题,只能焦虑地问自己“我还能自己走路吗,能自己吃饭吗?”“我还能工作吗?”

4.3 父母自我状态变化

随着康复的进行,患者的父母自我状态也可能会慢慢增加,因为他们内在的父母自我状态会为自己提供一些积极的、支持性的内部信息和期望,来支撑自己度过这个时期。例如,他们会通过父母自我状态照顾性的一面来鼓励自己“别怕,你已经度过了最坏的时期”“尽管你不再像从前那样了,但你仍然很美。”当然,有些患者也会产生消极的内部信息,比如“你不会成功的,怎么做都没用”“如果你不懈努力,你就会完全独立的。”这些形式的讯息都是消极的,会使患者更加绝望,尤其是第二个信息,会导致患者不切实际的期望。

前面提到,健康的人格是由成人自我主持大局,适时适地地表现3种自我状态,在3种自我状态中自如地转换。但脑卒中患者的成人自我状态最少,儿童自我占据主导,这种不健康的人格特点不利于疾病的康复,患者甚至会不配合治疗,加重病情。

5 脑卒中患者的交流分析

5.1 脑卒中患者与家人的交流分析

由于身体疾病的限制,脑卒中患者的儿童自我状态大大增加,相应地,家人会增加父母自我状态中照顾型的一面,提供充分的照料和护理,这在患病初期是必需的。但随着康复的进行,这种持续的精心照料可能会导致患者对家人父母自我状态的依赖,因此,患者依赖性的儿童自我行为会增加,这又会引发家人支持性的父母自我行为增加,最终反过来又加强患者的儿童自我行为[10]。如此循环,会导致患者的过度依赖(C)和家人的过度保护(P)。

虽然患者和家人的交流中使用的自我状态符合彼此的期待,但是长期进行这种P-C互补交流,不利于双方成人自我的发展,尤其不利于患者自主意识的发展。家人越多地减少父母自我状态的行为,可能就会引导患者更多地减少儿童自我状态的行为,Thomas Champeau(1983)曾用一个平衡板的图示形象地描述这一过程。如图5所示[1]。

图5 平衡板

5.2 脑卒中患者与医护人员的交流分析

医患关系是在医疗活动中最重要、最活跃的人际关系。不良的医患沟通会引起医患冲突和纠纷,进而影响到患者的治疗进程和康复质量[11]。在脑卒中康复过程中,和谐的医患沟通也有利于脑卒中患者的心理康复。

我国医护人员普遍缺乏沟通能力的培训,在医患沟通中往往存在一些不良沟通模式如权威型、指责型和赌气型等,会加剧冲突或矛盾[12]。颜霞等调查显示,30%的护士不知道如何与新住院的患者进行沟通,33.3%的护士不知道如何采用不同的沟通技巧,33.3%的护士认为没有必要对患者解释自己的护理操作,甚至还有83.3%护士基本不了解沟通的方式[13]。Lisa等研究发现放射科的医生通常会从父母自我状态对患者发出刺激,容易导致患者反感和不配合[14]。

我国医护人员习惯用权威型的、批评型的父母自我状态发出刺激,而患者也习惯用顺从的、适应的儿童自我状态来回应,从而形成一种互补的交流,即典型的P-C型交流模式。例:

护理人员(P):“你的手怎么老是乱动,手上的针鼓了我可不管。”

患者(C):“好的,我注意。”

这种P-C型的互补交流有助于提高工作效率,维持良好秩序,但是这种交流并不是成人之间健康的沟通方式,有待改进。持续下去可能会陷入一种无效的模式,引起一方或双方不舒服,这时就需要一方或双方改变自我状态,引发交错的交流,以便后面的交流更加顺畅。

在上述P-C型交流中,医护人员一味地指责,患者会一味地解释,如果患者决定打断这种交流,就需要改变儿童自我状态,例如:

患者(A):“请你教给我以后如何挪动手臂才能不鼓针呢。”

这样,P-C型交流就被患者的成人自我状态(A)行为交错开来,得以重新继续下去。Karpmen(1971)提出,我们有能力选择新的交流方式,来打破之前令人不舒服的交流,也可以诱导对方以你期望的自我状态做出回应[15]。

6 小结

由于脑卒中疾病的特殊性,以及康复过程长和效果不显著的原因,脑卒中患者容易产生各种心理问题,不能拥有健康的人格,无法适时适地地表现三种自我状态,也难以与家人和医护人员开展健康的沟通,因而不利于脑卒中的康复。因此,对于家人和医护人员来说,识别患者的自我状态,调整自己的自我状态,运用健康的交流形式,才能不断促进患者的心理康复。

综上所述,在脑卒中的初期阶段,针对患者大量的儿童自我行为,医护人员和家属要多表现照顾性的父母自我状态行为,提供悉心的照顾和关怀,让他们产生积极的态度和自信。随着康复的进行,逐渐减少这种照顾行为,培养患者自身的独立行为能力,增加成人自我状态行为,直到慢慢恢复到脑卒中之前的AA的交流模式。图5的平衡板模型同样可以应用到医患沟通中,家人和医护人员的下行运动(父母自我到成人自我转变)可以引发脑卒中患者的上行运动(儿童自我到成人自我转变)。在这种平衡板的上下运动中,双方都要尽可能地寻求脑卒中之前那种自主的、A-A交流的平衡点。

[1]Champeau T.Transactional analysis in stroke rehabilitation[J].Transactional Analysis J,1983,13(1):50-54.

[2]庄琴.中医药康复治疗中风后心理障碍的研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2003,4(1):228-229.

[3]赵全荣.中风患者的心理护理[J].临床护理,2007,17(45):137.

[4]段琪.交互分析理论视角下大学生人际交往影响因素及提升策略[D].天津:天津大学职业技术教育学院,2011.

[5]Berne E.Transactional analysis in psychotherapy[M].New York:Grove Press,1961:11-12.

[6]Stewart I,Joines V.TA today:A new introduction to transactional analysis[M].Nottingham and Chapel Hill:Lifespace Publishing,1987.

[7]刘煊.浅谈PAC相互作用理论在护患沟通中的作用[J].中国护理管理,2008,8(6):69-72.

[8]谢珊珊.相互作用分析在心理咨询与治疗中的作用[J].江苏教育学院学报(社会科学版),2009,25(3):24-28.

[9]艾恩·史都华,凡恩·琼斯.易之新,译.人际沟通分析练习法[M].台北:张老师文化事业有限公司,1999.

[10]Sahs A,Hartman E.Fundamentals of Stroke Care[M].Washington D.C.:U.S.Government Printing Office,1976:228.

[11]朱蕾.浅谈交互作用分析理论在护患沟通中的作用[J].科技创新导报,2009,(1):210-211.

[12]姚保明,黄高贵.PAC理论在医患沟通中的应用[J].中国医药导报,2010,7(9):165-168.

[13]颜霞,张素,孟春英,等.沟通技巧对护理质量的影响[J].中华护理杂志,1998,33(6):366-367.

[14]Lisa B,Manning DJ.Observations of radiographer communication:An exploratory study[J].Radiography,2006,12(4):276-282.

[15]Karpman S.Options[J].Transactional Analysis J,1971,1:79-87.