由“登州贾者马行余”故事管窥唐与新罗关系

杨雪

[摘 要]本文通过对《太平广记》中“登州贾者马行余”故事的剖析,从马行余渡海路线、马行余个人身份以及马氏与新罗国王的对话三个角度出发,并结合相关史料,探讨“马行余故事”中所反映的登州与唐罗民间贸易关系、唐罗宗藩关系与儒学在新罗的传播情况。

[关键词]登州;宗藩关系;儒学传播;唐罗关系

《太平广记》卷四八一《蛮夷二·新罗》所载“登州贾者马行余”一篇不似同卷其他唐与新罗交往之故事多包含神鬼、异族传说。此篇主要记述了唐时登州商人马行余在渡海过程中偶然到达新罗,并受到国王盛情款待,席间因其不习儒学而自惭形秽的故事。行文虽寥寥两百余字,然观其文字内涵亦可从三方面诠释当时唐朝与新罗关系。

一、唐人往新罗之海上路线与登州的唐罗民间贸易

(一)“时遇西风”与登州往新罗海上路线

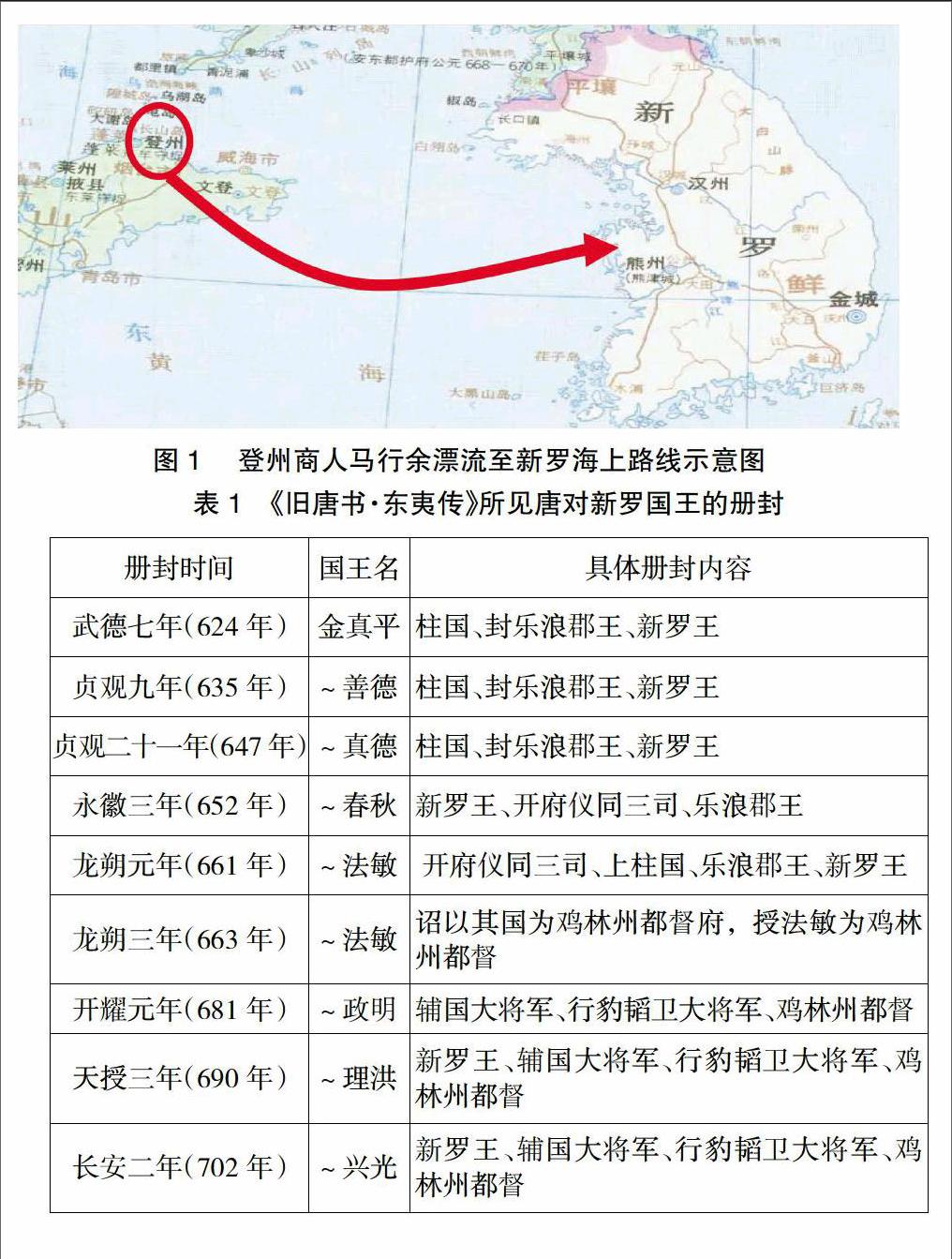

“又登州贾者马行余转海,拟取昆山路适桐庐,时遇西风,而吹到新罗国。”[1]由史料可知,马行余最初的路线应是由海上取道昆山并最终到达目的地桐庐,由于船只在海上偶遇西风才不得已漂泊至新罗。虽然其人其事的真实性尚不可考,但其中所提到的地点“登州”,在当时则是作为唐朝联系东北亚地区,特别是前往朝鲜半岛的重要出海港口,“西至海四里,当中国往新罗渤海过大路由此”[2]。又据《新唐书·地理志二》所载:“登州东牟郡,中都督府。……县四:蓬莱、牟平、文登、黄。”[3]在圆仁和尚所著《入唐求法巡礼行记》中,登州牟平县一船家也曾向其说起“从此东有新罗国,得好风,两三日得到。”[4]由此推之,船家口中所谓“好风”当与马行余在海上所遇“西风”相吻合。借由谭其骧先生的《中国历史地图集》,便可约略绘出商人马行余到达新罗的海上路线图。如图1所示:

(二)以登州为中心的唐罗民间贸易往来

这次海上航行对于原本准备南下前往昆山的马行余来说也许是南辕北辙、事与愿违,但这条航海路线对于唐与新罗的往来却是极其必要的。这种必要性既包含两国的官方外交,同时也要考虑双方民间经贸、文化等多方面的交流。就这则史料而言,应是属于后者。对于主要人物马行余来说,史料中虽未直接反映其具体经商活动,但可以预见的是,马氏的经济活动在一定程度上必然要与登州当地的经济发展特征相关联。拜根兴先生通过对登州及登州府城相关文献与石刻资料的研究,指出“登州城内既有州官衙门、判官衙门,还有新罗馆、渤海馆,接待新罗、渤海前来朝贡的使臣。海岸有明王庙。”[5]、“登州城的主要市场在城东”[6]、“登州都督府又有驻外办事结构”[7]等。既然马行余的经商活动很难独立于上述这些经济环境之外,那么,由此可知,他的活动范围也离不开商人们的主要活动场所“登州城东”。又“城南街东有新罗馆、渤海馆”[8],可见这个城东的市场应聚集了来自唐朝、新罗、渤海等国的众多商人、旅客,而马行余亦是其中一员。

并且,马行余往返于登州与江浙一带,势必会将江南物产运至登州市场进行交易。史料中所涉及的昆山地区,据《新唐书·地理志五》载,隶属于江南道的苏州吴郡,该地区盛产丝葛、丝绵、八蚕丝、绯绫、布等物,而这些物产也是唐与新罗的民间贸易中的典型商品。不仅如此,从唐建中元年(780)颁布的《关市令》中对“民间不得与新罗等国以事绫、锦、绸、锦绢、丝布、氅牛尾、珍珠、金、银、铜、铁等交易”的规定[9],可以反证出当时两国民间贸易的商品种类应是极其丰富的,除此之外,新罗物产也是东北亚各国对华贸易中的佼佼者,“所输物产,为诸蕃之最”[10]。值得注意的是,不仅有像马行余这样往返山东半岛和江南地区的唐朝本土商人,很多新罗商人也更大量前往江浙沿海经商,如圆仁和尚一行所雇佣的新罗商人郑客东“傍海往密州界去”[11],又如另一新罗船主陈忠“载炭欲往楚州”[12],《太平广记》中也有对当时海上贸易情况的描写,“唐邢璹之使新罗也,还归,泊于炭山,遇贾客百余人,载数船物,皆珍翠沈香象犀之属,直数千万。”[13]这也再次说明了当时围绕登州地区展开的唐罗民间贸易交往的频繁。

二、“接以宾礼”所揭示的唐罗宗藩关系

在经历了这次海上“乌龙”之后,马行余的船只终于在这片名为新罗的土地上靠岸停泊,这个消息很快不胫而走,“新罗国君闻行余中国而至,接以宾礼。”[14]一国之君的亲自接见,这对于默默无闻的登州商人来说应算得上最高等级的礼遇了。须知,在中国古代有“士”、“农”、“工”、“商”四民之分,而地位最低者即为商人,即使在空前繁荣的盛唐时期,“工商杂色之流,假令述踰侪类,止可厚给财物,必不可超授官秩,与朝贤君子比肩而立,同坐而食。”[15]况且新罗虽是小国,其国内对于身份地位的看重亦不亚于唐朝,“骨品制度”便是最好的佐证。这样看来,马行余本人既非唐朝官方使节,又是政治上处于社会下层的商贾之人,却获得了贵宾般的待遇,受到新罗国王的隆重接见,显然,这种情况的出现在某种意义上存在着矛盾。不过,古人虽力求行文简洁,但对于这一看似矛盾的事件的解读却是相当敏锐的,其关键之处就在于马行余是由“中国而至”。而新罗国王对于马行余的礼遇也从一个侧面反映了新罗对于宗主国唐朝的尊崇。

(一)唐朝对新罗的册封与宗藩关系的体现

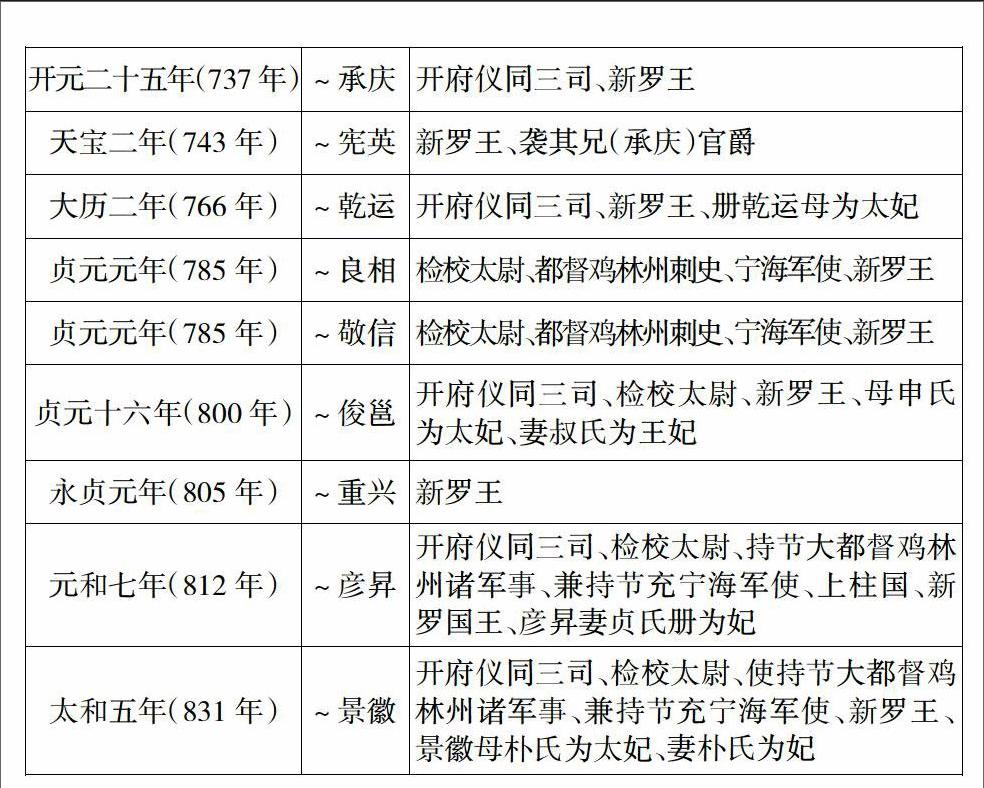

有唐一代,新罗作为唐朝的藩属国,国王继位均要接受唐朝的正式册封,见表1所示:

如上表,自唐高祖武德七年(624)至唐文宗太和五年(831)这两百余年间,不论是全盛时期抑或国力由盛转衰的中晚唐时期,唐朝始终保持对藩属国新罗的册封。即使唐高宗时期因新罗“纳高丽叛众,略百济地守之”[16],爆发了“罗唐战争”,当时的新罗国王金法敏也仍然“遣使入朝谢罪”[17],虽然其动机或许并不简单,但可以肯定的是新罗承认唐朝的宗主国地位,也希望恢复唐朝的册封。此外,元和三年(808),“使者金力奇来谢,且言:‘往岁册故主俊邕为王,母申太妃,妻叔妃,而俊邕不幸,册今留省中,臣请授以归。”[18]史料中所述金俊邕在贞元十四年(798)被国人拥立为王,唐朝于贞元十六年就已派遣使者韦丹前往册封,但“丹至郓州,闻俊邕卒,其子重兴立,诏丹还。”[19],因而金俊邕生前未能获得唐朝的正式册封,数年之后,新罗也依然不忘派遣使者到唐朝取回册封诏书,以表明其国王的合法性,这也再次证明新罗国王十分重视唐朝的册封,而册封也表明唐与新罗君臣关系的稳定。

(二)外交文书所体现的唐罗宗藩关系

进一步来说,在唐罗两国的外交文书中,也能看出两国的宗藩关系。如唐玄宗于开元二十三年(735年)颁布诏书,“浿江以南宜令新罗安置”[20],次年六月,新罗圣德王金兴光派遣使臣入唐“贺正”并附表陈谢:“伏奉恩敕,赐浿江以南地境。臣生居海裔,沐化圣朝,虽丹素为心,而功无可效以忠贞为事,而劳不足赏。陛下降雨露之恩,发日月之诏,赐臣土境,广臣邑居,遂使垦辟有期,农桑所得。臣奉丝纶之旨,荷荣宠之深,粉身碎骨,无由上答。”[21]从史料中不难发现,唐朝对新罗的文书,是以“诏书”形式出现,而诏书是君主对于臣下的一种文书形式,再反观新罗对唐的文书,则是以“表”的形式出现,表是臣下对君主的一种文书形式。并且在新罗国王的谢恩表中,新罗国王称唐玄宗为陛下,而称自己为臣,言辞也十分恭敬谦卑,对于唐朝感恩戴德、誓死报效。像这样的文书和外交辞令在中韩史书中不胜枚举,也印证了新罗视唐为宗主国,本国以唐的藩属国自居的一种宗藩关系。

通过上述材料的分析,也就不难解释登州商人马行余为何会获得新罗国王的礼遇,即便马行余本身地位不高,但因其来自宗主国唐朝,“天朝上国”出身的马行余自然也具有了能被新罗王奉为贵宾的理由。

三、“新罗国王论经籍”与儒学在新罗的传播

不论马行余在登州的经商活动何其活跃,抑或他的出身为他带来的暂时的荣光,之后他与新罗国王的对话才真正将这则故事推向高潮,现摘录于下:

(新罗国王)乃曰:“吾虽夷狄之邦,岁有习儒者,举于天阙。登第荣归,吾必禄之甚厚。乃知孔子之道,被于华夏乎?”因与(马)行余论及经籍,行余避位曰:“庸陋贾竖,长养虽在中华,但闻土地所宜,不读诗书之义。熟诗书,明礼义者,其唯士大夫乎!非小人之事也。”新罗君讶曰:“吾以中国之人,尽闻典教。不谓尚有无知之俗欤!”[22]

这段对话颇具讽刺意味,但笔者相信马氏所言非虚,在他看来商人应安守本分,关注土地物产,而诗书礼义则是士大夫阶层的专利,不是卑微的商人所能企及。马行余的言行符合唐朝对于商人阶层的定位,唐初“刑家之子,工商殊类”不得应试[23],即使到中晚唐时期有不少商人能够进入官僚队伍,但“仕杂工商,实因鬻爵”[24],既然如此,马行余之类的商人也就不必要特别研习诗书礼义、儒家经典。虽为新罗国王耻笑,然而马行余尚且没有夸夸其谈,不懂装懂,也就避免了因此事闹出更大的笑话。

当然,新罗国王的话语不免有自大、轻蔑之嫌,不过从中仍可以看出新罗人对于儒学的重视和学习。《新唐书·儒学列传上》载“贞观六年,诏罢周公祠,更以孔子为先圣,颜氏为先师,尽召天下惇师老德以为学官。……文治煟然勃兴。于是新罗、高昌、百济、吐蕃、高丽等群酋长并遣子弟入学,鼓笥踵堂者,凡八千余人。”[25]可见五世纪初,新罗已开始派遣留学生入唐学习儒学,虽然此时的朝鲜半岛尚处于三国鼎立的时代,新罗受地理位置等诸多因素的影响,在三国中最晚接触儒学,但新罗的留学生们所取得的成绩却是相当值得称道的。新罗国王所说的“岁有习儒者,举于天阙”[26]应是指在唐朝的新罗留学生所参加的“宾贡科”考试,这项考试专为来唐朝学习的外国和周边少数民族政权的留学生设置,考取“宾贡进士”的留学生可以入仕唐朝,据学者们考证,在各国留学生中,“考取唐朝宾贡进士的以新罗的留学生最多”[27]。关于新罗留学生的形象在《太平广记》中也有所涉及,如“金可记,新罗人也,宾贡进士。性沉静好道,不尚华侈,或服气炼形,自以为乐。博学强记,属文清丽,美姿容,举动言谈,迥有中华之风。”[28]

而且,新罗对自唐朝学成归国之人也多加以提拔重用,正如史料中所提到的新罗王对“登第荣归”之人“必禄之甚厚”。 韩国学者申滢植在其著作《统一新罗史研究》一书中则认为“归国的留唐学生主要被任命为地方太守和文翰的职务”[29]。崔致远便是其中的代表人物,《新唐书·艺文志四》中有崔致远“宾贡及第,高骈淮南从事”[30]的记载,他在唐生活十八年,并曾入幕扬州高骈门下。崔致远于唐僖宗中和五年(885年)回到新罗,随即被宪康王任命为“侍读兼翰林学士、守兵部侍郎、知瑞书监”[31]。并将其在唐朝学习、入仕期间所形成的政治理念写作《时务策》献给新罗的真圣女王。此外,除了对归国的留学生任职加以优待,新罗还设立学校教授《周易》、《尚书》、《毛诗》、《礼记》、《左传》、《论语》、《孝经》等儒家经典,并仿照唐朝实行科举考试,以儒家经典作为考试的内容来选拔官员。

儒学的传播对新罗统治者及新罗社会产生了重大影响,同时也获得了宗主国唐朝的认可,唐玄宗“诏(邢)璹曰:‘新罗号君子国,知诗、书。”[32]而马行余作为一介商贾自然无法与接授过系统儒学教育的新罗国王相提并论,不过笔者认为,马氏大可不必如史料后来所写的那样“自惭以贪吝衣食,愚昧不知学道”。毕竟新罗留学生及其儒学教育的群体依然以贵族子弟为主,下层群众的受教育程度也未必就比马氏如何,而马行余敢于坦诚其不习儒学的事实,倒是颇符合孔子所提倡的“知之为知之,不知为不知,是知也”的思想。

四、结语

综上所述,本文以《太平广记》收录之《云溪友议》中“登州贾者马行余”故事为切入点,以马行余出发地点登州为中心讨论唐与新罗民间商业贸易往来的情况,在此基础上结合马行余的出身问题进一步探究其在新罗获得国王礼遇的原因,即唐与新罗的宗藩关系,最后就该则故事所记述的马行余与新罗国王的对话,来说明儒学在新罗的传播情况。

参考文献:

[1]李昉:《太平广记》卷481《蛮夷二·新罗》。

[2]乐史:《太平寰宇记》卷20《河南道》二十《登州》。

[3]欧阳修:《新唐书》卷38《地理二》,北京:中华书局,1975年,第994页。

[4]白化文:《入唐求法巡礼行记校注》,石家庄:花山文艺出版社,1992年,第150页。

[5]拜根兴:《唐朝与新罗关系史论》,北京:中国社会科学出版社,2009年,第40页。

[6]拜根兴:《唐朝与新罗关系史论》,第40页。

[7]拜根兴:《唐朝与新罗关系史论》,第40页。

[8]白化文:《入唐求法巡礼行记校注》,石家庄:花山文艺出版社,第222页。

[9]朱亚非:《中日朝交往的东方门户——隋唐时期山东半岛在中日朝文化交流中的地位》,《齐鲁文化研究》,总第三辑,第251页。

[10]《唐会要》第95《新罗》。

[11]吴葆棠:《唐与新罗关系研究》,《烟台大学学报》(哲学社会科学版),1990年第3期,第35页。

[12]吴葆棠:《唐与新罗关系研究》,《烟台大学学报》(哲学社会科学版),1990年第3期,第35页。

[13]李昉:《太平广记》卷126《邢璹》。

[14]李昉:《太平广记》卷481《蛮夷二·新罗》。

[15]《全唐文》卷671曹确《谏用伶官李可及为威卫将军疏》,北京:中华书局,1983年,第7912页。

[16]欧阳修:《新唐书》卷220《东夷传·新罗》,北京:中华书局,1975年,第6204页。

[17]欧阳修:《新唐书》卷220《东夷传·新罗》,第6204页。

[18]欧阳修:《新唐书》卷220《东夷传·新罗》,第6205页。

[19]刘昫:《旧唐书》卷199《东夷传·新罗》,北京:中华书局,1975年,第5338页。

[20]《册府元龟》卷971《外臣部·朝贡门》。

[21]《三国史记》卷8《新罗本纪》圣德王三十五年条。

[22]李昉:《太平广记》卷481《蛮夷二·新罗》。

[23]杜佑:《通典》卷15《选举典·历代制下》,北京:中华书局,1988年,第360页。

[24]《全唐文》卷75文宗《停私觌官员诏》,北京:中华书局,1983年,第763页。

[25]欧阳修:《新唐书》卷198《儒学上》,北京:中华书局,1975年,第5636页。

[26]李昉:《太平广记》卷481《蛮夷二·新罗》。

[27]杨希义:《唐代宾贡进士考》,《中国唐史学会论文集》,1993年,第63-64页。

[28]李昉:《太平广记》卷53《金可记》。

[29]闫立明:《崔致远与九世纪后半期的唐罗关系》,硕士学位论文,延边大学人文社会科学学院,2006年,第19页。

[30]欧阳修:《新唐书》卷60《艺文四》,北京:中华书局,1975年,第1617页。

[31]闫立明:《崔致远与九世纪后半期的唐罗关系》,硕士学位论文,延边大学人文社会科学学院,2006年,第19页。

[32]欧阳修:《新唐书》卷220《东夷传·新罗》,北京:中华书局,1975年,第6205页。