信仰寻求理解和理解开导信仰——反思宗教、神学与哲学的关系

张庆熊

(复旦大学 当代国外马克思主义研究中心,上海200433)

在西方文化中有关宗教、神学与哲学的关系,①存在两种相互对立的观点:一种主张信仰高于理性,只有靠神的启示,人类才能理解世界和人类的起源和归宿,才能理解人生的意义,因此基于理性的哲学应为基于启示的神学服务,哲学是神学的婢女;另一种主张理性是审判一切的最终法官,哲学以理性为准则,哲学启蒙宗教信仰,因此哲学高于神学。从思想史的角度看,前者是中世纪的主流观点,后者是现代启蒙思想的基本观点。我觉得这两种观点都有偏颇。在人生的实践中,信念是实践的出发点和动力,人总是相信了什么才去行动,而当遇到了问题时又质疑原先的信念,并根据经验确立新的信念。拿这种人生实践的观点去看待信仰与理解的关系,我们就不能简单地说“信仰导致理解”或“理解启蒙信仰”,而应该说我们总是处于“信仰寻求理解”和“理解开导信仰”的过程之中。

一

为了搞清楚宗教、哲学、神学三者之间的关系,需要首先知道这三者分别是什么。而要回答这个问题,容易陷入理论预设的困境。因为通常我们是用下定义的方式说明一个概念是什么,而通常的定义形式是用属概念加种差来确定其本质,这就预设了种属的概念体系。对于宗教、哲学、神学这三个处于非常高端的概念来说,很难找到一个大家都认可的理论体系。相对于不同的理论体系,就存在不同的有关宗教、哲学、神学的定义。相对于孔德和斯宾塞的实证主义的理论来说,宗教、哲学、科学分别是一种人类认识的进化序列上的世界观和知识体系。宗教是一种迷信的世界观和知识体系,哲学是一种缺乏实证的思辨的世界观和知识体系,科学才是一种实证和可靠的世界观和知识体系。因此,哲学高于宗教,科学高于哲学。对于基督教来说,基督教的信仰和神学是上帝启示的产物,神高于人,因此神学高于哲学和科学。我认为这类有理论预设的观点容易使得我们带先入之见看问题,不利于我们看清事情的真相。为要看清事情的真相,需要面对事情本身。因此,我想在解说什么是宗教、哲学和神学的时候,最好先不要采用“下定义”的方式,而采用“描述”的方式。我们描述它们各自的特征,描述这些词的用法,描述这些概念的起源和流变的过程。宗教、神学和哲学虽然都涉及超越的维度(神、绝对物、终极原理等等),但这些超越的东西毕竟都是要通过人的活动来面对和处理的,我们把这之中的人的活动客观、贴切地描述出来,就打通了理解宗教、神学和哲学的道路。这样做,虽然不像下定义那样简明,但较为踏实,能使得我们一步一步地接近它们的本相。

在方法论上,这种描述的方法被现象学倡导,因此在西方学界也被称为现象学的方法。其特点是尽可能在开始研究问题时不作理论预设,不带先入之见地看待问题,而是尽可能如其实际显现的那样描述它们,在描述的基础上认识它们的本质。下面我就尝试用这种方法解说什么是宗教、哲学和神学。

二

什么是“宗教”呢?现代汉语中的“宗教”一词是对拉丁词“religio”的翻译。“religio”含有“虔敬”和“敬畏”的意思。②“虔敬”和“敬畏”道出了宗教的重要特征。③有虔敬和敬畏才有宗教,没有虔敬和敬畏就没有宗教。我们作为一个游客来到庙里或教堂,我们观看佛像或耶稣被钉十字架的像,甚至观看宗教信徒的礼拜活动,但我们不是宗教信徒,因为我们没有虔敬感和敬畏之心,我们不过是游客而已。宗教信徒则不是这样,他们怀着虔敬感和敬畏之心参加宗教礼拜活动,在他们眼里这些庙宇、教堂、佛像、十字架不像我们那样只是名胜古迹和观赏的东西,而是宗教圣地和崇拜的对象。孔夫子所说的“祭如在,祭神如神在”(《论语·八佾》第十二章),我想就是要突出“虔敬”和“敬畏”在祭神中的重要性:在举行和参加祭神的仪式时,就要有一种神降临的威严观和自己的敬畏心;没有这种亲临的虔敬心,就如同不祭祀一样。

与虔敬和敬畏相关的概念是“信”。不信不会有虔敬,虔敬之心连带信仰之心。讲到宗教总与信仰联系在一起。在“信”与“知”的问题上,宗教通常是把信放在首位。尽管宗教信仰的对象被认为超越于人的认知界限,但宗教信徒仍然相信这些超越者。

宗教有崇拜的对象、礼仪和教规。不同宗教有不同的崇拜对象及其相应的崇拜仪式和教规:基督教崇拜上帝(耶稣基督),佛教崇拜佛,道教崇拜道。它们间的崇拜仪式和教规也有所不同。这些宗教崇拜的对象虽有不同,但都可以被称之为超越者。不论是人格的神还是非人格的道或佛法,都被信奉为一种超越尘世、凌驾于尘世之上又支配尘世的一种“终极实在”。不论这种超越是“内在而超越”还是“超越而内在”,宗教崇拜的对象显然被信徒理解为一种超越人间力量而又支配人间力量的一种东西。宗教通过其对超越者崇拜的礼仪和教规,约束人与神之间的关系,要求人遵守神的律令,履行“约法”或“道”,从而规范人的道德行为。

宗教的目的是为了获得拯救。人间有苦难,为摆脱苦难,宗教信徒希望靠神等超越的力量获得拯救。④神往往被称为救世主。在基督教中,基督(Christos)是希腊文“救世主”⑤的音译。基督教就是信奉耶稣为救世主的宗教。在中国佛教中一个非常重要的崇拜对象是观世音菩萨。按照佛教的说法,任何人在遇到无论任何灾难时,只要一心虔诚念诵观世音菩萨圣号,就会得到救度——“观其音声,皆得解脱”,因此,名为“观世音菩萨”。

宗教对人为何受苦受难和如何才能获得拯救有一定的解说。低级宗教所流行的大都是“守护神”的观念:失去了神的守护,所以受苦受难,如天灾、疾病、外族入侵等等。而为何失去了神的守护,则被解释为对自己的守护神不虔敬。在古罗马有这样的风俗,当围攻外邦人的城市并久攻不克时,要把外邦人的城市守护神请出来,加以敬拜,使其不再护佑那个城市的居民,这样他们就能顺利攻陷那座城市。

高级的宗教则把人类受苦的原因联系到人类的道德问题。人类由于道德沦丧而受苦受难,并将因为聆听宗教的教导,悔过自新,成为义人而获得拯救。此所谓大凡宗教皆劝人为善,多做好事。至于人类为何道德沦丧和如何才能获得拯救,基督教、佛教等各大宗教的说法有些差异,但联系到道德这一点是共通的。这就是雅斯贝斯所说的轴心时代人类文明的一大特点。按照雅斯贝斯的说法,这开始于公元前500年左右。

当然,从守护神的宗教向道德劝善的宗教的转化是一个逐步演变和融合的过程。所谓低级宗教与高级宗教之间的界限并不泾渭分明。在高级宗教中,“守护神”的观念往往在大多数信徒中依然保留着,只是道德劝善的意识在加强。神的观念逐渐地从一方的“守护神”转化为一个为全人类主持公义的上帝的观念。这可从犹太教的“亚伯拉罕的上帝”、“雅各的上帝”,转化为一个拯救全人类的上帝的观念演化中看出。

简而言之,宗教强调要聆听神的启示,接受神的开导,要悟道,要尊奉诫命,按照教义教规行事,只有这样才能获得拯救。

三

现在我想描述一下哲学的特点。我认为哲学首要的特点是爱智(知)。大家都已知道,“哲学”(philosophy)在希腊文中的原义是“爱智(知)之学”。据我所知,在明朝的时候,“哲学”这个概念已经通过耶稣会传教士引入中国。傅泛际(Francois Furtado)和李之藻于1626至1629年间合作翻译了《耶稣会高因盘利大学亚里士多德辩证法概论》(Coimbra,1595)的第一部分,以《名理探》的书名在约1636年用中文出版。《名理探》的第一章为“爱知学原始”,它的第一段话就是:

爱知学者,西云斐录瑣费亚,乃穷理诸学之总名。译名,则知之嗜;译义,则言知也。古有国王问于大贤人曰:汝深于知,吾夙闻之,不知何种之学为深?对曰:余非能知,惟爱知耳。后贤学务辟傲,故不敢用知者之名,而第取爱知为名也。⑥

这里虽然没有出现现在流行的“哲学”一词,但已经出现“斐录瑣费亚”的音译,和“爱知学”的意译。

哲学的第二个特征是论辩。哲学讲究立论和反驳。立论和反驳都以知识为基础,以经验知识为依据,逻辑知识为准则,进行辩论。哲学不诉诸权威,无论是神仙、皇帝、圣人、先知,他们的话都不足为据。用“因明”中的话来讲,现量第一,圣言量第二;圣言量不如现量,可用现量反驳圣言量。在古希腊,柏拉图的对话就是一种典型的辩论。各派哲学之间的辩论营造古希腊哲学的繁荣。在中国古代,诸子百家之间的辩论,营造了春秋战国时期的学术繁荣。在《孟子》、《庄子》、《韩非子》的作品中,都充满辩论。《宋元学案》、《明儒学案》是典型的论辩著作。

哲学的第三个特征是好奇和怀疑。哲学家对世间万物,对宇宙人生,都充满好奇心,喜欢问个究竟。哲学家对现存的各种知识,对现存的各种习以为常的见解,喜欢加以质疑。当然哲学的怀疑是以知识为基础的。亚里士多德说,吾爱吾师,吾更爱真理。这里包含为追求真理,必须基于知识对一切流行的学说重新考量,这包括对他可敬的老师的学说。欧洲近代哲学之父笛卡尔的哲学是从怀疑开始的,试图从怀疑中找到不可怀疑的起始点。

哲学的第四个特征是以知识为力量,服务人生。这一点近代以来特别明显。按照后现代主义者利奥塔的说法,现代性的基本特征就是“思辨理性”、“科学知识”和“人性解放”。宗教强调人的有限性,人有“罪性”或人性的恶,人的知识是有限的,况且知识是把双刃剑,人凭自己的知识不足以拯救人生,甚至可能会危害人生。唯凭信仰,唯凭上帝的恩惠,人类才能获得拯救。现代人企图用科学知识来启蒙宗教,用科学知识来造福人类。在前现代时期,由于人类掌握的知识不多,所以凭知识就能造福人类的想法还不突出。在近代,这成为启蒙哲学的主要观点,而现今后现代主义的哲学家又对现代主义的哲学思潮加以质疑。我觉得,就哲学是爱知学而论,虽然不能得出知识万能的结论,但哲学家通常充分肯定知识对人生的意义。对知识万能论的质疑,本身也以知识为依据。

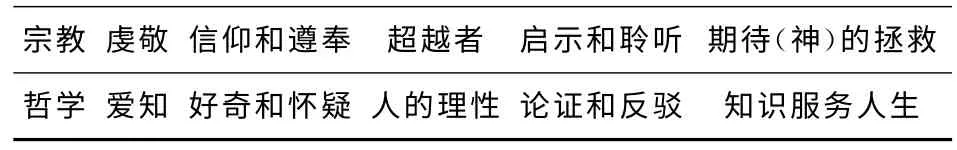

现在我们可以做出宗教与哲学的对照表:

宗教 虔敬 信仰和遵奉 超越者 启示和聆听 期待(神)的拯救哲学 爱知 好奇和怀疑 人的理性 论证和反驳 知识服务人生

四

在对照宗教和哲学之后,我想谈谈神学。严格地说,神学(Theology)是有关神的学说,在西方信奉神的宗教中才出现这个名称,在中国的宗教中有佛学、道家学说,但没有神学。神学以哲学来论证基督教等西方宗教的信仰和教义。基督教的神学产生于希伯来的宗教信仰与希腊哲学相遇的过程之中。既然如上所说,在宗教与哲学之间存在种种差别甚至对立,为什么宗教还要用哲学来论证,从而产生神学呢?这是因为宗教传布者需要宣教,通过宣教来扩大自己的宗教组织。对于那些还不信的人,或信仰还不坚固的人,需要用哲学的论证来赢得和巩固他们的信仰。同时,在传教的过程中,还会遇到其他宗教信仰或其他世界观的挑战。宗教团体需要护教,即为自己的宗教信仰进行辩护和批判其他的宗教信仰。这时,就不能单单诉诸自己的宗教信仰,因为别人会说:你有你的权威,我有我的权威;你有你的经典,我有我的经典。引经据典不足为据,要通过大家都信服的知识加以论证,这时就要用到哲学。这种大家都信服的知识,在神学中常常被称之为“自然理性”的知识,即人通过自己自然而然拥有的理性所能把握的知识。

神学有四种形态:(1)护教神学,(2)教义问答,(3)教义学,(4)哲理神学。

(1)护教神学是针对其他教派的质疑和挑战写成的,它们各自的论题和论域随当时遇到的问题而定。从神学的发展史来看,护教神学是最先产生的。

(2)教义问答主要是针对教内信徒在理解教义和圣经中产生的问题,以问答式的体裁写成。在基督教中有信经和圣经。信经是基督教信仰的提纲挈领,是基督徒受洗入教时宣誓认信的纲领性文件。但这样的文件过于简短,在理解上会产生这样那样的问题。而圣经是历史上形成的经典文献的汇编,那里有的是用隐喻的方式写的,各篇讲述的重点不同,讲法也存在不同,在理解上也会形成偏差。教会的理论家(在早期教会中那些德高望重的理论家被称为“教父”,从而产生“教父哲学”)为此答疑,以便形成教会的共识。

(3)教义神学是以信经为纲,围绕信经中的基本观念,如“上帝”、“圣经”、“启示”、“罪”、“拯救”、“末日审判”和“天国”等,展开系统的论述。因此教义神学是一种系统神学。基督教的教义神学以圣经和基督教信仰传统为依据,哲学在此只是起辅助的作用,归根到底是理性为信仰服务。

(4)哲理神学则与哲学有更加密切的关系。有的哲理神学完全以哲学原理为主线索,论证神学观念。哲理神学也是系统神学,其系统在于哲学上的系统,其中最著名的是蒂利希的《系统神学》。

五

从上述四种神学看,它们都产生于信仰遇到问题的时候,尽管这些问题有所不同。“护教神学”遇到的问题是其他教派对基督教信仰的质疑和挑战。“教义问答”神学遇到的问题是教内信徒对教义和圣经产生了不同的理解。“教义神学”遇到的问题是如何把基督教信仰中的各基本观念统一起来。“哲理神学”遇到的问题则是当宗教信仰的权威动摇时如何通过哲学的原理和论证来补救和诠释。这里都涉及信仰寻求理解和理解开导信仰的问题。

对于这之中的“信仰”与“理解”之间的关系问题,存在三种不同的观点:

(1)信仰高于理解,信仰是理解的先决条件;除非我信仰了,我才寻求理解,并依赖上帝的恩典获得理解。

(2)理解高于信仰,因为理解是基于理性的,不理解而盲信是非理性的表现。

(3)信仰与理解在人类实践的过程中统一起来;神的启示是在人的历史的过程中发生的,也将在人的历史的过程中得到验证和理解。

上述第一种观点由奥古斯丁、安瑟伦首先阐发,经马丁·路德发挥,被认为是基督教(新教)的正统观点;20世纪卡尔·巴特、鲁道尔夫·布尔特曼等神学家继承了这一传统,所以他们的神学被称为“新正统神学”。

奥古斯丁在论述“三位一体”的时候这样写道:“这若不能由理解把握着,就要用信仰怀抱着,直到那藉先知说‘你们若是不信,定然不得了解’(赛7∶9)的主,在心里渐露端倪。”⑦奥古斯丁在其著作中经常这样感叹:主啊!我并不奢想能洞察你的崇高,因为我无法让我的理解力和你的崇高相比拟。但是,我渴望在某种程度上理解你的真理,我的心相信并爱着这真理。因为我不是寻求理解以便相信,相反,我是相信以便理解。因为我深信:除非我信仰了,我无法理解。安瑟伦继承了奥古斯丁的衣钵,以“信仰寻求理解”(fides quaerens intellectum)来归纳奥古斯丁的这一在信仰与理解的关系问题上的基本立场。

现代新正统神学结合当代的新形势进一步发展了奥古斯丁和安瑟伦的“信仰寻求理解”的神学立场。他们主张,神学研究不是普通的学术研究,神学所依据的是启示,而不是人的理性;神学归根到底是神的自我通传的学说,是由神自己做的,而不是人做的。人凭上帝的恩典,受到上帝的启示,才能进行真正的神学工作。其理由是,人是有限的,人是罪人,人无能力撰写有关无限完美的上帝的神学。离开上帝的恩典,人甚至无法理解自己的生存处境,从而也不能从自己的生存处境出发理解人自己和上帝。因为,人是上帝所造的,自从人犯了原罪之后,人的最基本的生存处境是由于其罪性而陷入苦难之中,并只有依靠上帝的拯救才能获得新生。位于这种生存处境中的人,只有把自己置于上帝面前,聆听上帝的教诲,把心扉向上帝敞开,才有可能从事神学工作。卡尔·巴特写道:“若要言说上帝,如果那是真正有效的话,就必须依据启示和信仰来言说。言说上帝就意味上帝之言在言说,那言只能来自上帝,那言是道成肉身之言。”⑧布尔特曼写道:“我们的作为和言说……只要它们是由我们自己做出的话,就不免是有罪的。我们从不知道上帝,我们从不知道我们自己的现实,除非我们在信靠上帝的恩典中知道这两者。”⑨

与上述立场正相反,现代的自由主义神学家主张,应该接受启蒙思想家的合理见解,以理性的态度处理神学问题。若我们不理解,怎么能够确立我们的信仰呢?我们的信仰要建立在经验事实和理性论证的基础之上。应该把神学研究当成像普通学术研究一样的研究,按照学术规范来处理神学议题。为此,在研究神学中不以自己的神学信仰为出发点,不以自己的神学立场为评判标准,不参与各派所持的观点,不抱先入之见,不要把已有的各种神学观点当作已经定论的东西,而是以中立的态度处理它们,客观地评价它们。具体地说,查看神学论述是否有事实的依据,论证是否符合逻辑,理论是否在整体上圆融一贯。主体际有效性的研究范式也被引入神学研究,即有效的论据应是公共可观察的,或人们有共通的体验的;私人的神秘经验和个别人所声称的见证,不被纳入有效的证据范围。科学研究中行之有效的方法也适用于神学。神学要被当作科学对待,要用科学的方法研究神学。

我觉得以上两种研究神学的态度和方法都有偏颇之处。就第一种而论,即就凭靠信仰阐述神学的态度而论,我觉得会遇到如下一个不可逾越的难题:当不同的神学家阐述不同的神学观点的时候,凭什么说你的神学观点是上帝自身在言说,而他人的神学观点不是上帝自身在言说呢?你说你的神学思想是凭靠上帝的恩典而成就的,为什么他人不能说他的与你不同的神学也是凭靠上帝的恩典而写下的呢?把自己的言说当成上帝的言说,这是最危险不过的事情。不论这是在个人或教会的名义下进行的。历史上的各种惨案,甚至宗教战争,不乏奉上帝之名进行的。以巴特和布尔特曼为代表的新正统神学容易陷入一个悖论:一方面在进行神学研究的时候,想尽可能地避免人言,凭启示,靠恩典,让上帝之言自己来言说,另一方面神学家说出的话又不可避免地是人言,而且这种人言又以貌似圣言的样子出现,其可能造成的危害也就更大。

就第二种研究神学的立场而论,我觉得这与其说是用理性研究神学,毋宁说是在用理性解构神学,因为在这第二种立场中信仰和启示都没有地位,都是服从于理性的理解的。我认为很难在一开始就采取一种“中立”的“不参与”的立场来研究神学,所谓无“前见”、无预设的理解和诠释几乎是不可能的。因为每个人总是依靠他先前已经确立的信念和已经形成的世界观来观察和思考问题。对于神学问题,尤其如此。无神论是一种立场,有神论是一种立场,基督教的有神论及其各派神学观点,都是一种立场。重要的是,不是不带“前见”和立场地进行研究,而是不使“前见”成为一种凝固不化的先入之见,不使原先的立场成为一种固定不变的立场。应在研究的过程中发现各自的问题,吸取合理化的意见,抱着同情心去理解,设身处地地体会他人的想法。把神学研究当作一个对话和交流的思想过程。

我赞同第三种研究神学的思路。信仰与理解是不可分的,这两者在人的实践活动中统一起来。人的任何实践活动都有一个从相信什么到把所相信的东西付诸实践,再到从实践中吸取经验教训,从而修正自己的信念的过程。宗教活动也是人的一种实践活动。这种实践活动的特殊之处在于,其所信仰的东西是一个“超越者”,即超出于我们的尘世,在这个意义上祂不能被我们尘世的经验完全证实或完全证伪。但另一方面,这个超越者又被信仰为人类生活的指导者和拯救者,在这个意义上祂超越而内在,能通过我们的生活经验加以理解。在宗教实践中,信徒对超越者的信仰与信徒对理想社会的追求和自身价值的实现动态地结合在一起。在这种神与人的关系中,人的生存活动是一个不可或缺的扭结点。神的启示和人的经验都是在人的生存活动中发生的。在基督教神学中,我们经常听到这样的说法,基督教的真理来源于上帝的神圣启示。这话固然不错,但我想补充说,如果确实存在上帝的启示的话,那么这样的启示也是在人的生存处境中发生的,并只有结合人的生存处境才能理解。我们还经常听到这样的说法,圣经是一部启示的书,基督教教义必须以圣经为依据。这话固然不错,但我想补充说,翻开圣经我们所能读到的启示无不发生在人的生存处境中。具体地说,发生在阿伯拉罕、雅各从两河流域来到巴勒斯坦的生活经历中,发生在摩西带领犹太人逃出埃及的经历中,发生在犹太人巴比伦流亡的经历中,发生在耶稣传道和门徒见证耶稣的拯救的经历中。神的启示发生在人类的历史中,对人的历史产生影响,它是人的历史的一个部分,它是在人类历史中展开的,需要结合它所导致的人的实践活动,即结合它的效果史,才能被理解。这是一种人类个体经验与整体经验的关系,局部历史与整体历史的关系。对于当时所不理解或误解的地方,在历史展开的过程之中就逐步清楚起来。检验真启示和假启示的途径,检验真“先知”和“假先知”的途径,检验有益的信念和有害的信念的途径,只能是我们自己所参与的人类的历史活动本身。在此,上帝的启示和拯救的“神史”与人类寻求解放的历史是合二为一的。在这个过程中,无所谓信仰在先还是理解在先的问题,因为在每时每刻的当下生存处境中,总是融合这两者的,我们总是处在信仰寻求理解和理解开导信仰的过程之中。

我想圣经的叙事已经能够充分揭示信仰与理解在人的实践过程中相统一的道理。让我们从亚伯拉罕说起。亚伯拉罕对上帝有坚定的信仰。这种信仰表现在他服从上帝的旨意和向上帝献祭的实践活动中。当一个来自上苍的声音告诉他,要他献爱子为上帝作燔祭的时候,他坚定地去服从上帝的旨意;这时又有一个来自上苍的声音告诉他,上帝要他献燔祭的不是他的儿子,而是一只山羊。上帝为什么要对亚伯拉罕发出前后两个不同的指示呢?圣经中的解释是上帝要考验亚伯拉罕的信仰是否坚定。但亚伯拉罕并不知道上帝是在考验他,对他而言,他是在服从上帝的指示的过程中理解上帝真正要他做的是什么。人祭是古代诸多民族中都有的现象,为祈求神灵的保佑,把自己最心爱的东西献给上帝,哪怕是自己心爱的儿子和女儿。这在迦南地有,在中国古代也有。亚伯拉罕的信仰实践使他理解,上帝要燔祭的不是他的儿子,这也可广义地理解为上帝不要用人作祭。那么上帝要献祭的是不是山羊呢?圣经所记述的随后的历史告诉我们,上帝真正要人做的不是献祭任何物品,而是要人遵循他的道德律令。先知撒母耳说:“耶和华喜悦燔祭和平安祭,岂像喜悦人听从耶和华的话呢?听从胜过献祭,听命胜过公羊的脂油”(圣经新译本·撒母耳上15∶22)。在《箴言》我们又听到这样的话:“秉公行义,比献祭更蒙耶和华悦纳”(圣经新译本·箴言22∶3)。最后,在《新约》中我们看到,上帝用他自己的儿子,也即他自身,为人赎罪而献祭。由此可见,真正什么是上帝所喜悦和所愿望的,只能在圣经所记述的神人相遇的历史过程中才能理解。

由此可见,启示和经验都发生在人生的“此在”(Dasein)中,每一个人此时此刻在一定境遇中的生存是信仰与理解的发生地。这种信仰与理解承载过去的文化传统和知识的积累。这种信仰是面向未来和怀有希望,这种信仰是指导人生实践和在实践中被理解。在这个意义上,我主张把卡尔·巴特有关“上帝之言作为神学的任务”的观点与保罗·蒂利希(Paul Tillich)有关“神学与人的存在相关联才有意义”⑩的观点结合起来。与此同时,还应把沃夫哈特·潘能伯格(Wolfhart Pannenberg)有关“神学教义的历史构成”⑪的观点与莫尔特曼有关“在希望中展示上帝”⑫的观点结合起来。用我自己的话来说,把对自己生存的体验与历史的和文化比较的考察结合起来,在通向未来的实践中理解宗教信仰,即在信仰中寻求理解和通过理解开导信仰。

注释

①“宗教”、“哲学”、“神学”这几个概念直到近代才传到中国。在先秦中国有诸子百家,在汉唐传入佛教之后中国形成儒、道、佛主导中国文化的格局。直到明末清初之际,“儒、道、佛”仍然被称为“三教”,它们各自都是宗教与哲学的综合体。直到西方形态上的“宗教”、“哲学”、“神学”这几个概念传到中国之后,才有中国学者想到按照西方的标准去区分中国的“三教”之中的宗教和哲学,于是产生佛教宗教与佛教哲学,道教宗教与道教哲学这类名称,于是也产生儒家到底是宗教还是哲学的难分难解的争论。考虑到“宗教”、“哲学”、“神学”这几个概念原初的西方语境,我这里所考察的主要是西方文化中的“宗教”、“哲学”、“神学”之间的关系,并在适当的时候与中国文化中的类似现象做一些比较研究。

②在商务印书馆(1988年第一版)的《拉丁语汉语词典》中列出了“Religio”的7个含义:1)对神的敬畏之情,虔诚;2)对神的敬仰崇拜;3)敬神的顶礼膜拜的仪式;4)神圣性,圣洁性;5)圣地、圣物、崇拜物;6)(唯恐获罪于神而怀的)谨小慎微心理;7)宗教。这里虽然没有考证这7种含义在词源学上的先后关系,但多少已经能让我们看出对神的敬畏和虔诚在宗教活动中的意义。根据Heinrich Fries主编的《神学基本概念手册》(Handbuch theologischer Grundbegriffe)(München:Kösel-Verlag 1963),“religio”在词源学上可能与以下3个词有关:1)religari(约束),2)religere(特别尊重),3)reeligere(重新抉择)。西方的神学家早就注意到通过诠释这三种词来解说宗教的含义。把“约束”、“特别尊重”、“重新抉择”这三种人的行为与神相关联,就形成如下三种有关宗教的含义:1)通过对神崇拜的礼仪和教规等方式使得人与神维系在一起,从而约束人的行为,表现正义的德性。2)通过反复观看圣像、圣器和圣地,小心翼翼地履行对神的崇拜礼仪和教规,表现出对神的虔敬心。古罗马哲学家西塞罗(Cirero)在《论神之本性》中就已经强调这层宗教的虔敬含义,施莱尔马赫等近代神学家对之进一步发挥。3)通过重新抉择,复归于上帝,与神重新和好。这是奥古斯丁在《上帝之城》等著作中所强调的人在原罪之后所面临的对待耶稣拯救时的重新抉择的处境。这三层词源学上不同的含义在托马斯·阿奎那看来可以通过以下命题统一起来:“宗教确切地表示神的秩序”(religio proprie importat ordinem ab Deum)(《神学大全》,II,II,81,1)。

③施莱尔马赫论证:宗教的本质无非是人的敬虔的直觉。凡有敬虔之处,即有宗教,凡从敬虔的自我意识流露出来的一切,都是真宗教。参见士来马赫:《宗教与敬虔》,香港:基督教文艺出版社,1967年,第11页及后。鲁道夫·奥托非常强调“敬畏感”在宗教中的意义。他写道:“现在,让我们尽量用同情与想象性直觉,在其出现的一切地方——在围绕我们周围的那些生命中,在个人虔敬的猝然爆发与其所展开的精神状态中,在宗教仪典井然有序的庄严肃穆中,以及在古老的宗教纪念物、建筑、庙宇、教堂所形成的气氛中——去追寻这种因素。倘若我们这样做,我们就将发现我们是在面对这样一种东西,这种东西只有一个恰当的表述,这就是‘令人畏惧的神秘’(mysterium tremendum)。”鲁道夫·奥托:《论神圣》,四川人民出版社,2003年,第15页。

④有关这一点,维特根斯坦写下的一段话令人印象深刻:“生活可以教化人相信神,经验也可带来相同的结果。但我并非是指异象或其他的感觉经验告诉我‘这种存在者的存在’,而是指各种不同的苦难。苦难使我们体验到神,这与感官感受到物体的存在不同,这也并非使我们产生有关神的推测。经验、思想、生活乃强将这项观念加诸我们身上。”维特根斯坦:《文化与价值》(Culture and Value.ed.G.H.von Wright,translated by Peter Winch,Oxford:Blackwell,1980),第86页。

⑤“救世主”的称呼很容易使我们联想起《国际歌》中的歌词:“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝!要创造人类的幸福,全靠我们自己!”国际歌的歌词是有针对性的,针对维持现存社会秩序,祈求救世主护佑的教会势力。

⑥傅泛际:《名理探》,北京:三联出版社,1959年,第7页。

⑦奥古斯丁:《论三位一体》,周伟驶译,上海:上海人民出版社,2004年,第213页。

⑧卡尔·巴特(Karl Barth):“上帝之言作为神学的任务”(Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie),载于《辩证神学初读:第一部分》(Anfänge der Dialektischen Theologie),莫尔特 曼(J.Moltmann)编,1962年初版,1966年 第二版,第207页。

⑨鲁道尔夫·布尔特曼(Rudolf Bultmann):《信仰和理解》(Glauben und Verstehen),Tübingen:Verlag J.C.B.Mohr(Paul Siebeck),1933,第一卷,第37页。

⑩保罗·蒂利希在《系统神学》(卷一)中写道:“神的启示所提出的答案有何意义?这些回答若是与我们存在的整体有关的问题相关,亦即若是与有关存在的问题相关时,才是有意义的。惟有那些经历过‘短暂性’而感到震惊,知道自己的‘有限性’而感到焦虑,感受到‘不存在’威胁的人,才能明白‘神’这个观念的意义。”转引自麦葛福编著的《基督教神学原典精华》,台北:校园书房出版社,2003年,第46页。

⑪沃夫哈特·潘能伯格在其《系统神学》(序言)中写道:“基督教教义自始至终是一种历史的构成。它的内容依赖于上帝在耶稣基督的历史的形象中的历史的启示,以及依赖于对早期基督徒所宣称的见证的确切估价,而这样的估价唯有通过历史的解释才能达到。”(Wolfhart Pannenberg,Systematic Theology,Volume 1,translated by Geoffrey W.Bromiley,Michigan:Wm.B.Eerdmans Publishing Co.,1991,p.x.)

⑫莫尔特曼在《希望神学》中主张,把上帝与世界和历史关联起来,不是为了“从世界或从历史中证明上帝,而是正相反,把世界作为上帝以及对未来开放的历史加以展示。”转引自Heinrich Ott,Klaus Otte,Die Antwort des Glaubens(信仰的回答),Stuttgart:Kohlhammer,1999,第37页。